-

里弄 编辑

里弄,汉语词语,拼音是lǐ lòng,上海方言,指胡同。

中文名:里弄

领域:建筑

常见区域:上海 北京

弄,此处读lòng,不读nòng。又如:弄堂。

弄(nòng) ①手拿着、摆弄或逗引着玩(儿化)。②做;干;办;搞。③设法取得。④耍;玩弄。

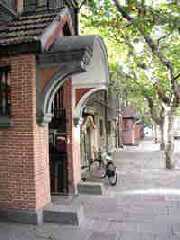

上海这座城市就好像一个有生命的肌体。从高空俯看:纵横交织的道路犹如动脉,把城市分成若干个小区;每个小区之内,又有许多建筑与建筑之间形成的小通道,它密密麻麻布满全城,就像毛细血管那样细小却充满了生机。对这些小通道,各时代、各地区、各民族都有不同的称呼,上海人则把它唤作"里弄",又叫"弄堂"。其实,称"里弄"的不只是上海人,中国江南地区都这样称呼。但是里弄能与北京的胡同一样著称于世,却主要是因为近代上海大批里弄住宅的兴起。

里弄的起源

可以说,里弄建筑是上海所独有的产品。这些里弄建筑的出现和一个世纪前上海的殖民地历史背景有着深切的关联。从1845起,英、美、法、日相继在上海划定自己的势力范围,先后建立了英租界、公共租界和法租界、日租界,而老城区一带则为华界。初期,这些界地各自为阵,互不干扰。有些外国租界甚至在一些公共建筑门口挂着"华人与狗不得入内"的牌子。里弄石库门住宅兴起于19世纪60年代。1860年以忠王李秀成为首的太平军发动东进,攻克镇江、常州、无锡、苏州、宁波等苏南浙北城市,迫使数以万计的苏南、浙北难民进入上海租界避难。人们纷纷迁居租界,致使租界的人口急剧增加,住房问题日益突出。租界为接纳难民,动员商人投资住宅建设。为了充分利用土地,设计师将欧洲的联立式住宅和中国传统的三合院和四合院相结合,创造出这种中西合璧的新建筑样式的里弄住宅。在思南路周边地区建造于1918年的老渔阳里和新渔阳里可以说是典型的早期石库门里弄建筑。仅仅从19世纪末至20世纪30年代,近2300万平方米的里弄房子在数年间就占据了上海滩的大块地皮,此时正是上海的大暴发阶段。那也是一个中西合璧的时代,里弄的格局采用中式结构,欧式联排的方式,在一条纵轴上依次展开,前后排排伸展,上海最初的"小区"就是这样如棋盘展开,确立了城市的空间。

亦中亦西聚居之地

最经典的里弄是从"石库门"开始的。石库门建筑从外观上保持了中国传统民居的封闭式深宅大院的样式,但面积和尺度大大缩小,空间变得紧凑甚至有些局促,由于早期的住宅每户都有一简单的石料门框,内配黑漆厚木门,所以将此类住宅群一律称作石库门里弄。上海民居对"弄"的称法,其他城市的人甚至读不准这个词的音,其实,"弄"只是有别于街面房子的"胡同"的通称。早期的石库门大多叫弄、里,就是我们常说的"里弄",又叫"弄堂"。上海里弄式住宅建筑的数量,据20世纪50年代初的统计居全国之首。里弄总数约有9000多处,住宅单元约20万幢以上,其中拥有二百幢住宅的大规模里弄约有150余处。里弄式住宅占上海居住建筑总面积的65%左右。里弄常用弄、里、坊、村、公寓、别墅等名号,级别逐次提高。后几种又统称为新式里弄,居住条件已明显优于早期的老式石库门,配有欧式壁炉、屋顶烟囱、通风口、大卫生间等。

里弄

里弄

里弄

里弄

里弄的出现是一种城市生活的必然。洋场风情的现代化生活,使庭院式大家庭传统生活模式被打破,取而代之的是适合单身移民和小家庭居住的石库门里弄文化。石库门里的"亭子间"、"客堂间"、"厢房"、"天井"以及"二房东"、"白相人嫂嫂"、"七十二家房客"等与石库门有关的名词成为老上海们温馨的记忆。

1、里弄的住客们

二十世纪三十年代,石库门房子是上海独具特色的里弄住宅,大部分居民的栖身之地。四通八达的里弄里,旅馆、作坊、报馆,也都会来占用一方天地;小食摊、修鞋匠、理发师傅、算命先生,以及传街走巷的各种露天职业者,都来此谋求营生。他们中大多是川流不息的各地移民。石库门里弄口更设有上海人称为"烟纸店"的单开间小店,提供香烟、草纸、老酒和各种小百货,二十四小时做买卖。形形色色的人物,五花八门的行当,生动地展现了上海的市井百态,是上海这座城市中最浪漫、最能触动人心的部分,同时也折射出上海这座城市"海纳百川"、"有容乃大"的社会特征。

2、亭子间文学

里弄

里弄

3、里弄里的名人故居

里弄里的名人故居和名人寓所数不胜数。就以淮海坊为例,这里的街坊共占地1.7公顷,它南朝南昌路,北面是淮海中路,东面为茂名南路,有楼房199幢,规模很大。淮海坊5号是进步人士杨杏佛的住宅,著名科学家竺可桢住在42号,64号曾经是许广平的寓所,鲁迅全集就是从这里开始筹备、编辑、出版的。著名文学家叶圣陶,一代画师徐悲鸿都在这里寓居过。

里弄

里弄

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。