-

馕 编辑

“馕”(拼音:náng),源于波斯语,意为“面包”。维吾尔、哈萨克、柯尔克孜、塔吉克、乌兹别克、塔塔尔等族民间传统主食。流行于新疆等地 。馕外皮为金黄色,以面粉为主要原料,多为发酵的面,但不放碱而放少许盐。

馕在新疆有着“宁可三日无肉,不可一日无馕”的美誉,历史上伽师人就以打馕谋生著称。

最大的馕叫“艾曼克”,中间薄,边沿厚,中央有花纹,直径达40-50厘米,被称为馕中之王。

最小的馕叫“托喀西”,厚1厘米,做工最精细;还有一种直径约10厘米,厚约5-6厘米,中间有个洞的“格吉德”馕。馕的花样也很多,所用的原料也很丰富。

卡特力玛(千层)馕营养丰富,在喀什的历史悠久,不仅味道好,而且长时间保存不会变质,是理想的“方便餐”。

中文名:馕

外文名:Naan

分类:特色食品

口味:淡

主要食材:面粉

拼音:Náng

馕

馕

馕是一种圆形面饼。先以麦面或玉米面发酵,揉成面坯,再在特制的火坑(俗称馕坑)中烤熟。馕的品种很多,大约有五十多个。常见的有肉馕、油馕、窝窝馕、芝麻馕、片馕、希尔曼馕,等等。

馕的品种众多,喀什民众钟情于“窝窝馕”,“窝窝馕”的诞生充满故事性和民间智慧。第一代打馕人最初是将面团摊在用柴火烧热的石头上烤,后来发现糊状面团流到地上,被高温黄土烫热后,口感更好。于是开始用黄土垒砌馕坑,坑中烧柴烤馕。外围略厚、圆心较薄的面团,使窝窝馕同时保持了软和脆两种口感。

据考证,“馕”字源于波斯语,流行在阿拉伯半岛、土耳其、中亚西亚各国。维吾尔族原先把馕叫做“艾曼克”,直到伊斯兰教传入新疆后,才改叫“馕”。

馕的一般做法跟汉族烤烧饼很相似。在面粉(或精粉)中加少许盐水和酵面,和匀,揉透,稍发,即可烤制。添加羊油的即为油馕;用羊肉丁、孜然粉、胡椒粉、洋葱末等佐料拌馅烤制的乃为肉馕;将芝麻与葡萄汁拌和烤制的叫芝麻馕,等等,皆因和面和添加剂成分、面饼形状、烤制方法等各不相同,馕的名称也就相应而别。馕极耐贮存,是维吾尔族家庭常备的主要食物,新疆其他民族也爱食馕。因此城镇都有烤馕、卖馕的小作坊(俗称馕房)。维吾尔族家家会制作烤馕。食馕时通常要配以茯茶、奶茶或肉汤。

很久以前,在浩瀚的塔克拉玛干大沙漠边缘,牧民们寒来暑往,长年累月游牧在荒无人烟的塔里木河两岸。有时一出去少则十天半月,多则一年半载,只好带着干粮上路。时常干涸的塔里木河不能为牧民提供充足的饮水,没过两天,身上的干粮硬像戈壁滩上的石头,又干又硬,咬一口门牙上直冒火星。一天,太阳刚出来就像着了火,一丝风也没有。一些似云非云,似雾非雾的沙尘,低低地浮在空中,吸食着人们身上的每一滴汗水,空气中弥漫着羊毛被烤焦的味道。这时,吃草的羊学会了挖坑,将头钻进土里,却依然咩咩地叫个不停。牧羊人吐尔洪被太阳烤得浑身冒油,实在受不了了,就扔下羊群,一口气跑回几十里以外的家中。

吐尔洪一头扎进水缸,出来一卟冷,头上的水立刻变成了水蒸气。他突然发现老婆放在盆里的一块面团,不顾一切地抓了过来,像戴毡帽一样严严实实扣在了头上。面团凉丝丝的,舒服极了。这时,他又想起了扔在外面的羊群。

太阳依然在燃烧,吐尔洪踏着龟裂土地上冒起的粉尘,朝羊群走去。走着走着,他闻到了股香味儿。他左看右瞧,不知其然。他一路小跑,香味儿却不离其后。不多时,脚下被一条红柳根绊了一下,还没等跌倒,头上的面团滑落在地,摔得粉碎。香味儿越来越浓,布满了前后左右。吐尔洪随手捡起一块儿碎饼,放进嘴里细细品味,外焦里嫩,香脆可口,非常好吃。

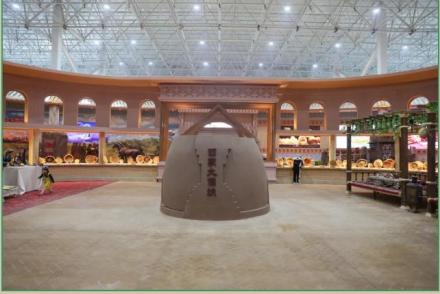

馕坑

馕坑

从此,新疆的维吾尔族人就离不开馕了。在一些场合里,馕还表达着特殊的含义。比如,掉在地上的馕渣子要顺手拾起来放到高处,让鸟儿去食;又比如,结婚时,新郎和新娘要吃醮着盐水的馕,象征着有福同享、白头偕老。

一般见到的只是馕的最基本的一两个品种,其实馕的品种很多,《突厥语大词典》中提到了11种馕,1984年出版的《维吾尔族食谱》则详尽地介绍了20种馕的制作方法。虽然馕的品种很多,但古今制馕的主要原料和基本方法是不变的。它的主要原料是面粉(小麦粉或玉米面粉)、芝麻、洋葱、鸡蛋、清油、酥油、牛奶、糖、盐。用发酵面或死面制作。《突厥语大词典》中的“巧莱克馕”称“托喀西馕”,其大小如一般茶杯口,厚约1厘米,是加工最精细的小圆馕。“告尔丹馕”最厚,直径10厘米多,中间有小窝。“艾曼克馕”直径可达50厘米,成为馕中之王,这种馕每个要用1—2公斤面粉,中间薄而脆,边沿厚而软,中央戳以花纹。“埃特买克”指熟得很好的油馕。这些馕一般都是用发酵面烤制的。还有一种油馕,是用死面揉入清油或羊油,擀薄后烤制而成,《突厥语大词典》称之为“琵斯凯其”,现代维吾尔人称之为“喀克齐馕”和“比特尔馕”。另有一种加工更为精细的死面馕,该馕用一层面一层油拧在一起,擀薄后烤制,现代维吾尔人称之为“喀特玛馕”,《突厥语大词典》称之为“亚哈馕”。这种馕多用于节日喜庆时招待宾客。把肥羊肉切碎,加上油、盐、洋葱和一些佐料,然后包在发酵的面里,制成肉馕,现代维吾尔人称“阔西馕”。《突厥语大词典》里还介绍过一般市面不曾见到的“甜肉馕”,它是“把肉煮得烂熟后,掺酥油和糖,再煮得变稠,然后和面烤制食用”。在馕的表面抹一层冰糖水,烤熟后表面亮晶晶的,这种甜馕现代维吾尔人称为“酉克曼馕”。

馕坑

馕坑

馕坑呈圆形,以土烧制而成。添加羊油的即为油馕;用羊肉丁、孜然粉、胡椒粉、洋葱末等佐料拌馅烤制的乃为肉馕。将芝麻与葡萄汁拌和烤制的叫芝麻馕,等等;皆因和面和添加剂成分、面饼形状、烤制方法等各不相同,馕的名称也就相应而别。传说当年唐僧取经穿越沙漠戈壁时,身边带的食品便是馕,是馕帮助他走完充满艰辛的旅途。通过这个美好的传说。烤馕是吐鲁番维吾尔族最主要的面食品。“可以一日无菜,但决不可以一日无馕。”足以证明馕在维吾尔族人民生活中的重要地位。

馕含水分少,久储不坏,便于携带,适宜于新疆干燥的气候;加之烤馕制作精细,用料讲究,吃起来香酥可口,富有营养,各族人民喜爱烤馕就不足为怪了。

托喀西馕

是以面粉为主要原料,多为发酵的面,但不放碱而少许放些盐。馕大都呈圆形,最大的馕叫“艾曼克”馕,中间薄,边沿略厚,中央戳有许多花纹,直径足有40—50厘米。这种馕一个要有一两公斤面粉,被称为馕中之王。最小的馕和一般的茶杯口那样大,叫“托喀西”馕,厚约1厘米多,是做工最精细的一种小馕。

喀什千层馕

卡特力玛千层馕是维吾尔族群众在重要节庆或婚丧嫁娶必定准备的一种馕,用以表达对亲友及尊贵客人的欢迎,千层馕因为添加了黄油,所以它出炉后层层分明,外皮金黄,口感松软可口。卡特力玛千层馕在喀什的历史悠久,它不仅味道好,而且长时间保存不会变质,是一种理想的“方便餐”。在制作方法上也颇为讲究,制馕技艺以父子、师徒传承为主。

喀什窝窝馕

还有一种直径约10厘米,厚约五六厘米,中间有一个洞的“格吉德”馕,汉族同志叫它“窝窝馕”,这是所有馕中最厚的。维吾尔族多喜欢吃这种馕,特别是喀什地区的维吾尔族做窝窝馕的技术很高,他们烤出的馕表面光滑,颜色焦黄,且带有光泽,不仅悦目,而且味道香美。维吾尔族除了用发酵的面做馕外,也有不用发酵的面做馕的。

喀克齐馕

“喀克齐”馕和“比特尔”馕就是用死面做的,面里要和上羊油或清油,擀薄后烤成。“喀特玛”馕也是用死面和油,不过加工更加精细,用一层面一层油拧在一起,擀薄后烤成。这些馕都具有香、脆酥和久放不变质等特点,也叫油馕,逢年过节或是遇到喜事维吾尔族人常做这种馕来招待客人。一般的馕表面上要放些洋葱和芝麻,不仅好看,也很好吃。还有一种馕是甜馕,叫“西克曼”馕,就是把冰糖化咸水涂在馕的表面,烤成后冰糖在表面结成结晶,在阳光下晶莹夺目,叫人垂涎欲滴。

不过,在众多馕的品种中,要数“阔西馕”和“阔西格吉达”馕最好吃了。这些都是肉馕,做法是把肥羊肉切碎,放上洋葱、盐和一些作料,然后和在发酵的面里或包在里面,放在馕坑里烤。这种馕吃起来满嘴油香,久久不散。

馕在我国食谱中由来已久,长期以来,新疆馕的生产主要以纯手工和作坊生产为主,这两年逐步进入了规模化生产。

全喀什地区有馕、烘焙等加工企业、农民合作社等196家(其中加工企业20家),日产馕335.53万个,年产值24亿元,利润9.72亿元,可吸纳就业20587人。 12月20日,喀什地区馕产销量1122万个,其中,疆内销售842万个,疆外销售280万个。

馕产业已成部分农户、贫困户增收致富的法宝,已成为喀什地区特色产业的重要组成部分,馕产业正在摆脱传统的经营模式,朝着多样化、规范化、产业化的方向转型升级。随着馕产业园正在喀什等地蓬勃兴起,喀什地区计划到2022年实现馕产业带动5万人就业,年产值达到50亿元。

维吾尔族馕的种类和花样很多,所用的原料也很丰富。除了面粉外,芝麻、洋葱、鸡蛋、清油、酥油、牛奶、糖、盐都是不可缺少的原料。他们在做“托喀西”馕和其他馕时,不仅要放油、蛋、糖等原料,还要在表面上撒些“斯亚旦”(黑草籽,很像黑芝麻),这种馕不仅味道好,而且长时间保存不会变质。所以维吾尔人出差、上远路都带这种馕,喝点茶水,吃些“托喀西”馕马上可以充饥,是一种理想的方便餐。

维吾尔族的馕大部分在馕坑里烤成。馕坑也别具一格,由于地区不同,馕坑的形式和材料也不同。一般馕坑高1米左右,用羊毛和黏土做成倒扣的缸形的土坯,四周用土块垒成方形土台;南疆一些地区则选用当地的硝来和泥做馕坑坯;乌鲁木齐一带的维吾尔族人还用砖来砌馕坑;这种馕坑大小不等,也成方形,根据人口多少来确定馕坑的大小。虽然馕坑的式样很多,但有些馕却不在馕坑里烤。例如有一种肉馕是在铁锅里用油炸成的。除此之外,还有一种古老的烤馕方法,即把馕埋在烧过的柴火热灰里,不用翻,也不用看,半个小时后就烤熟了。吃时,吹掉表面的灰,其味道同样可口。

做馕的技术在维吾尔族人中几乎是普及的,无论男女都会做馕,特别是在招待客人时,他们会拿出各种各样的馕来招待你。如果到库车县的维吾尔族家中做客,他们往往把从最大的馕到最小的馕摞起来,摆成塔形,放在桌子的中央,既叫你饱尝,也叫你开开“眼界”。馕已成了各族人民喜爱的食品,许多其他民族群众也学会了做馕的技术。馕宛如一枝鲜艳的奇葩,盛开在民族食品之林。

维吾尔族对馕有很多禁忌,比如不允许数数,不能把馕渣丢弃到脚踩到的地方,不能浪费掉,掉在地上的馕渣要拾起来放到高处给鸟儿吃。在维吾尔族眼中,馕就是生命,他们有句名言:“馕是信仰,无馕遭殃”。

馕食材原料

面粉250g | 糖20克 |

牛奶100毫升 | 酵母4克 |

制作流程

步骤 | 具体操作 | 步骤图 |

|---|---|---|

步骤1 | 发酵好的面团揉一会排气 |

|

步骤2 | 压扁整理成圆形,中间凹边上卷 |

|

步骤3 | 放在烘焙纸上进行二发 |

|

步骤4 | 用叉子扎眼 |

|

步骤5 | 烤箱预热150度,结束后将烤盘放入烤箱 |

|

步骤6 | 烤至面饼变金黄酥脆 |

|

油馕

表面有芝麻或斯亚丹(黑色 类似芝麻 并非芝麻),一般白芝麻或斯亚丹,馕烤熟后表面抹油,看着油酥。

奶子馕

奶子馕比较厚,面里和着牛奶,烤的时间久,外壳较厚,吃着有奶香。

葛尔丹馕

也叫窝窝馕,很厚,中间一个窝,表皮酥黄发亮,一般有芝麻。

芝麻馕

与油馕差不多,两边均有芝麻因而得名芝麻馕。

皮牙子馕

皮牙子就是洋葱,把皮牙子和到面里,做出来的馕带着皮牙子的香味。皮牙子馕也有几种,最经典的是皮牙子奶子馕,又有奶又有皮牙子,两种味道配合很受人们喜爱。

玉米馕

玉米馕有只用玉米面做的,有玉米面和小麦面混合做的两种馕。玉米馕的味道有点像窝窝头,略带甜味。

荞麦馕

加了荞麦的馕带着荞麦的褐色,形状和玉米馕相似,淡甜味,可以补充一些人体必须的营养。

辣皮子馕

带馅的馕,馅是辣皮子或辣椒丝,吃起来有嚼劲,辣度适中。

馕

| 食物名称 | 馕 |

| 含量参考 | 约每100克食物中的含量 |

| 能量 | 262 千卡 |

| 蛋白质 | 10.3 g |

| 脂肪 | 3.4 g |

| 脂肪酸 | 3 g |

| 饱和脂肪酸 | 0.5 g |

| 多不饱和脂肪酸 | 1 g |

| 单不饱和脂肪酸 | 1.5 g |

| 水分 | 37 g |

| 碳水化合物 | 47.6 g |

| 膳食纤维 | 2 g |

| 可溶性膳食纤维 | 0.8 g |

| 不溶性膳食纤维 | 1.2 g |

| 灰分 | 1.5 g |

| 叶酸 | 36 μg |

| αE | 0.6 mg |

| (βγ)E | 0.8 mg |

| 钠 | 530 mg |

| 镁 | 22 mg |

| 磷 | 77 mg |

| 钾 | 97 mg |

| 钙 | 11 mg |

| 锰 | 0.3 mg |

| 铁 | 0.8 mg |

| 铜 | 0.11 mg |

| 锌 | 0.7 mg |

| 维生素B1(硫胺素) | 0.13 mg |

| 维生素B2(核黄素) | 0.06 mg |

| 烟酸(烟酰胺) | 1.3 mg |

| 泛酸 | 0.55 mg |

| 维生素B6 | 0.05 mg |

| 维生素E | 1.4 mg |

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。

发酵好的面团揉一会排气

发酵好的面团揉一会排气 压扁整理成圆形,中间凹边上卷

压扁整理成圆形,中间凹边上卷 放在烘焙纸上进行二发

放在烘焙纸上进行二发 用叉子扎眼

用叉子扎眼 烤箱预热150度,结束后将烤盘放入烤箱

烤箱预热150度,结束后将烤盘放入烤箱 烤至面饼变金黄酥脆

烤至面饼变金黄酥脆