-

城市气候 编辑

城市气候,是指由于城市中众多建筑物构成了特殊的“地面”,人口又高度密集,高强度的经济活动会消耗大量的燃料,释放出无数的有害气体和粉尘,这些连同其他的人类生产和生活,会改变该地区原有的区域气候状况,形成一种与城市周围不同的局部气候。在大气候或区域气候的背景条件下,由于城市化的影响而形成的一种局地气候或小气候。城市气候呈现出所谓“五岛”的特征,即“热岛”、“湿岛”、“干岛”、“雨岛”、“混浊岛”。

在大气候或区域气候的背景条件下,由于城市化的影响而形成的一种局地气候或小气候。城市气候呈现出所谓“五岛”的特征,即“热岛”、“湿岛”、“干岛”、“雨岛”、“混浊岛”。

城市气候

城市气候

①现代城市以钢铁、水泥、砖瓦、土石、玻璃为材料的各种建筑物下垫面的刚性、弹性、比热等物理特性与自然地表不同,从而改变了气候反射表面和辐射表面的特性,也改变了表面附近热交换和表面气体动力粗糙度。

②工业生产、交通运输、取暖降温、家庭生活等活动释放出的热量、废气和尘埃,是城市内部形成了一个不同于自然气候的人工气候环境。

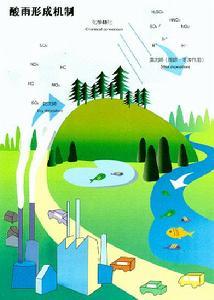

③由于巨量气体和固体污染物排入空气中,明显地改变了城市上空的大气组成。城市气候不同于周围地区主要表现是:年平均气温和最低温度普遍较高(形成“城市热岛”);年平均相对湿度和冬、夏季相对湿度都较低;多尘埃和云雾;辐射较少;风速较低,多静风;降水量较多等。

城市热岛卫星监测图

2.市内呈现高温,存在热岛效应,城市好象一个温暖的岛屿。市区温度高,郊区温度低,等温线呈圆形分布。这种现象叫做热岛效应。据观测,城市热岛效应一般可使市区的年平均温度比郊区高0.5-1.0℃。但不同季节、不同的天气条件下,市区与郊区的气温差的大小也不同。如1979年冬季一次晴朗天气条件下,在上海的对比观测发现市中心温度比郊区高6℃。热岛效应的形成,与城市上空污染物质的保温作用、地面蒸发耗热量的减少、风速小、减少热量水平输送、人为热量的释放和与生物体的热交换等因素有关。

3.出现热岛环流伴随着热岛效应,产生热岛环流,尤其是夏季,城市中心气流上升,到一定高度则向四周流散,而地面则是郊区空气流向城市中心。

4.低湿、多雾、降水增加。市区由于排水良好,地面较干燥,蒸发很少,所以绝对湿度较郊外低,差值一般在1毫巴以下。相对湿度则因市区温度高,以致偏低更多一些。据欧洲观测,年平均相对湿度城市与郊区相差4-6%。

城市上空因凝结核多,雾日显著增加。从19世纪末到20世纪初,东京年雾日数平均增加20-30天,上海则增加了15天左右。城市与郊区相比,冬季市区雾日数可比郊区多100%,夏季多30%。城市降水也有增加。观测表明,城市年降水量比郊区多5-10%。另外,微雨日数(0.1-1.0毫米/日)也有显著增加。据东京观测,市中心比郊区多20日左右。

④太阳辐射弱。由于市区大气中含有大量尘粒,使年平均太阳辐射总量约比郊区减少15~20%。高纬度冬季阳光斜射,这种影响尤其严重,使市区的紫外线比郊区甚至少30%,日照时数大约减少5~15%。

⑤能见度差。城市大气中含有大量尘粒,大气凝结核浓度大,雾日多,使市区大气能见度降低。城市大气中含较多的吸湿性微粒,在70%的相对湿度下,就能使水汽在其上发生凝结,雾日增多。例如,上海有雾时,郊区相对湿度一般在98%以上,而市区雾中仅80~86%。但是另一方面,市区凝结核多,不易形成大水滴,因此浓雾日数反有减少。

⑥降水多。城市热岛效应增强了空气的热对流,下垫面粗糙度大,增强大气湍流,使市区上升气流加强,加之城市大气中起冰核作用的凝结核多,这些都有利于增加城市的降水。但是,也有人认为,城市大气中凝结核过多,造成云多雾多,却不利于形成足以降到地面的大雨滴,这是降水的不利条件。根据欧洲和北美资料,许多大城市市区年降水量约比郊区多5~10%,小于5毫米的降水日数增加10%。由于市区气温较高,降雪比郊区少5~10%,城市雨量最多的地区,常发生在盛行气流的下风方向。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。