-

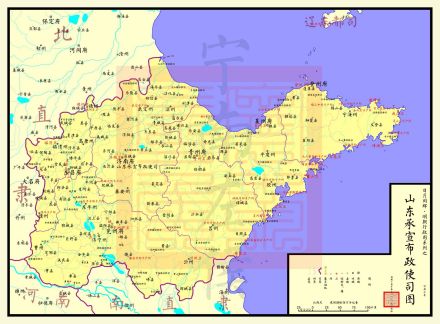

山东承宣布政使司 编辑

山东等处承宣布政使司,简称山东布政司。是明朝在山东、辽东半岛的一级行政区名,下辖6府15州89县。布政使司衙门驻济南府。

中文名:山东承宣布政使司

地点:山东、辽东半岛

简称:山东布政司

地理位置

地理位置

山东布政使司元属山东行中书省,部分直属中书省。吴元年(1367年)济南路、益都路、济宁路、东平路分别改置济南府、青州府、济宁府、东平府;洪武元年(1368年)东昌路改置东昌府,般阳路降淄川直隶州,莱州升莱州府,宁海直隶州、德州直隶州、高唐直隶州分别降散州;同年置山东行中书省,治青州府,辖青州府、济南府、东昌府、济宁府、东平府、莱州府、淄川直隶州、泰安直隶州、曹州直隶州、濮州直隶州、冠州直隶州、恩州直隶州;同年北平府、永平路来属;二年(1369年)永平路改置平滦府,同年北平府、平滦府改属北平行省;泰安直隶州、濮州直隶州降散州,淄川直隶州废,恩州直隶州降县;三年(1370年)冠州直隶州降县;四年(1371年)曹州直隶州降县;五年(1372年)置金州、复州、盖州、海州来属;六年(1373年)莱州府降直隶州,登州升登州直隶州;同年置辽阳府来属;七年(1374年)东平府降散州;九年(1376年)莱州直隶州、登州直隶州分别升莱州府、登州府;同年山东行省改置山东承宣布政使司;十年(1377年)辽阳府废;同年布政使司移治济南府;十八年(1385年)济宁府降散州,兖州升兖州府;二十八年(1395年)金州、复州、盖州、海州废。

郡县州府

济南府

元为济南路。吴元年(1367)改置济南府,洪武元年(1368)属行省。

历城县:倚郭。东北有堰头镇巡司。

章丘县:

邹平县:

淄川县:元为般阳路倚郭。吴元年(1367)般阳路降为淄川直隶州,洪武元年(1368)属行省;二年(1369)淄川州废,县改属济南府;九年(1376)升县为淄川州,十年(1377)复降为淄川县。

长山县:元属般阳路。洪武二年(1369)改属济南府。

新城县:元属般阳路。洪武二年(1369)改属济南府。

齐河县:元属德州直隶州。洪武二年(1369)改属济南府。

齐东县:元属河间路。洪武元年(1368)改属济南府。

济阳县:

禹城县:元属曹州直隶州。洪武二年(1369)改属济南府。

临邑县:元属河间路。洪武元年(1368)改属济南府。

长清县:元属泰安直隶州。洪武二年(1369)改属济南府。东南有石都寨巡司。

肥城县:元属济宁路。洪武二年(1369)改属济南府。

青城县:元属河间路。洪武二年(1369)省入邹平、齐东二县;十三年(1380)复置青城县,改属济南府。北有大石关巡司,后废。

陵 县:元为陵州属河间路。洪武元年(1368)降为陵县,改属济南府;二年(1369)改属德州,七年(1374)省入德州,并徙德州来治;十三年(1380)于故德州另置陵县,仍直属济南府。

泰安州:元为直隶州。洪武元年(1368)属行省,二年(1369)降为散州,改属济南府,并省倚郭奉符县入州;城西有泰安巡司。

新泰县:西有上四庄巡司。

莱芜县:洪武元年(1368)改属济南府,二年(1369)复改属泰安州。

德 州:元为直隶州。洪武元年(1368)降为散州,改属济南府,并省倚郭安德县入州;七年(1374)省陵县入州,并徙治故陵县。

德平县:

平原县:

武定州:元为棣州。洪武元年(1368)省倚郭厌次县入州;六年(1373)更名乐安州,宣德元年(1426)更名武定州。东南有清河巡司。

阳信县:

海丰县:元为(东)无棣县。洪武六年(1373)更名海丰县。东北有大沽河口巡司。

乐陵县:元属河间路沧州。洪武元年(1368)改属济南府,二年(1369)自咸平镇徙治富平镇,同年改属棣州。西北偏西有旧县镇巡司。

商河县:

滨 州:洪武元年(1368)省倚郭渤海县入州。

利津县:东北有丰国镇巡司。

沾化县:东北有久山镇巡司。

蒲台县:元属般阳路。洪武二年(1369)改属滨州。

东昌府

东昌府:元为东昌路。洪武元年(1368)改置东昌府,同年属行省。

聊城县:倚郭。

堂邑县:今聊城市东昌府区堂邑镇。

博平县:洪武三年(1370)省,寻复置博平县。县治在今聊城市茌平县博平镇。

茌平县:今山东聊城市茌平县。

莘 县:今山东聊城市莘县。

清平县:元属德州直隶州。洪武元年(1368)改属恩州直隶州,二年(1369)改属高唐州,三年(1370)省,寻复置清平县,直属东昌府。西南有魏家湾巡司。县治在今聊城市高唐清平镇。

冠 县:元冠州直隶州。洪武元年(1368)属行省,三年(1370)降为冠县,改属东昌府。今山东聊城市冠县。

临清州:元临清县属濮州直隶州。洪武二年(1369)自县南徙治临清闸,同年改属东昌府,弘治二年(1489)升为临清州;景泰元年(1450)徙治临清闸东北三里。今山东省聊城临清市。

丘 县:元直属东昌路。弘治二年(1489)改属临清州。今河北邯郸市丘县。

馆陶县:元属濮州直隶州。洪武二年(1369)改属东昌府,三年(1370)省,寻复置馆陶县;弘治二年(1489)改属临清州。西南有南馆陶巡司。县治在今山东省聊城市冠县北馆陶镇。

高唐州:元为直隶州。洪武元年(1368)降为散州,改属东昌府,并省倚郭高唐县入州。

恩 县:元恩州直隶州。洪武元年(1368)属行省,二年(1369)降为恩县,改属高唐州;七年(1374)自

县西故城徙治许官店。县治在今德州平原县恩城镇。

夏津县:洪武三年(1370)省,寻复置夏津县。西有裴家圈巡司。今德州市夏津县。

武城县:东北有甲马营巡司。今德州市武城县。

濮 州:元为直隶州。洪武元年(1368)属行省,二年(1369)降为散州,改属东昌府,并省倚郭鄄城县入州;景泰三年(1452)自县东故城徙治王村。州治在今河南省濮阳市范县濮城镇。

范 县:洪武三年(1370)省,寻复置范县;二十五年(1392)自县东南故城徙治新军栅。南偏东有水保寨巡司。县治在今山东省聊城市莘县古城镇。

观城县:洪武三年(1370)省,寻复置观城县。县治在今山东省聊城市莘县观城镇。

朝城县:洪武三年(1370)省,寻复置朝城县。县治在今山东省聊城市莘县朝城镇。

兖州府

兖州府:元兖州属济宁路。洪武十八年(1385)升为兖州府,属布政司。

滋阳县:倚郭。元为嵫阳县。洪武元年(1368)省入兖州,十八年(1385)复置嵫阳县,仍为倚郭;成化七年(1471)更名滋阳县。

曲阜县:

宁阳县:

邹 县:元属益都路滕州。洪武二年(1369)改属兖州。

泗水县:

滕 县④:元为益都路滕州倚郭。洪武二年(1369)滕州废,县改属兖州。南偏东有沙沟集巡司。

峄 县:元为峄州属益都路。洪武二年(1369)降为峄县,改属济宁府,十八年(1385)直属兖州府。西

北有邹坞镇巡司,嘉靖年间迁县西偏南拖梨沟;东南有台庄巡司,万历三十四年设。

金乡县:元属济宁路。洪武十八年(1385)直属兖州府。

鱼台县:元属济宁路(初属济州)。洪武元年(1368)改属归德府徐州,二年(1369)复改属济宁府,十八年(1385)

直属兖州府。

单 县:元为单州属济宁路。洪武元年(1368)省倚郭单父县入州,二年(1369)降州为单县,仍属济宁路;十八年(1385)直属兖州府;正德十四年(1519)自县南徙今治。

城武县:元作成武县属曹州直隶州。洪武四年(1371)改属济宁府,十八年(1385)直属兖州府;正德十四年(1519)徙今治。

济宁州:元为济宁路。吴元年(1367)改置济宁府,洪武元年(1368)属行省;十八年(1385)降为济宁州,改属兖州府,并省倚郭任城县(元初为济州倚郭)入州。南偏东有鲁桥镇巡司。

嘉祥县:元属单州。洪武二年(1369)直属济宁府。

钜野县:元(初为济宁路倚郭)。西有安兴集巡司。

郓城县:

东平州:元为东平路。吴元年(1367)改置东平府,洪武元年(1368)属行省;七年(1374)降为东平州,改属济宁府,并省倚郭须城县入州;十八年(1385)改属兖州府。西北有金线闸巡司。

汶上县:

东阿县:洪武八年(1375)自县西南徙治故谷城县。

阳谷县:

平阴县:西有滑口镇巡司,后废。

寿张县:洪武元年(1368)自县东南故城徙治梁山东北脚下;三年(1370)省入须城、阳谷二县;十三年(1380)复置寿张县,仍属东平州,同年徙治王陵店。东南有梁山集巡司。

曹 州:正统十年末(1446)析曹县于黄河北旧土城另置曹州,来属兖州府。

曹 县:元为曹州直隶州。洪武元年(1368)省倚郭济阴县入州,同年属行省;二年(1369)自县北徙治盘石镇,

四年(1371)降州为曹县,改属济宁府;正统十年末(1446)改属曹州。西北有安陵镇巡司。

定陶县:洪武元年(1368)改属济宁府,十年(1377)省入城武县,十三年(1380)复置定陶县,仍属济宁府;正统十年末(1446)复改属曹州。

楚丘县:洪武元年(1368)省入曹州。

沂 州:元属益都路。洪武元年(1368)改属济宁府,并省倚郭临沂县入州;五年(1372)改属济南府,七年末(1375)复改属青州府,十八年(1385)改属兖州府。西南有罗藤镇巡司。

郯城县:洪武元年(1368)析沂州置郯城县,来属沂州。西北有磨山镇巡司,后废。

费 县:西偏南有关阳镇巡司,西北有毛阳镇巡司

青州府

青州府:元为益都路。吴元年(1367)改置青州府,洪武元年(1368)属行省。

益都县:倚郭。西南有颜神镇巡司。

临淄县:东南有有淄河店巡司,后废。

博兴县:元为博兴州。洪武二年(1369)降为博兴县,仍属青州府。

高苑县:西北有田镇巡司,后废。

寿光县:北偏东有广陵镇巡司。

乐安县:东北有高家港巡司,西北有乐安镇巡司。

昌乐县:元省入潍州北海县。洪武元年(1368)复置昌乐县,来属青州府;洪武年间自县东北故城徙今治。

临朐县:南偏东有穆陵关巡司。

安丘县:元属密州。洪武二年(1369)直属青州府。

诸城县:元为密州倚郭。洪武二年(1369)密州废,县直属青州府。东南有信阳镇、南龙湾海口巡司。

蒙阴县:元属莒州。洪武二年(1369)直属青州府。南有紫荆关巡司,万历年间废。

莒 州:洪武元年(1368)省倚郭莒县入州。南有十字路巡司,西南有葛沟店巡司。

沂水县:

日照县:南偏西有夹仓镇巡司,弘治年间之后设。

登州府

登州府:元为登州属般阳路。洪武元年(1368)改属莱州府,六年(1373)升为直隶州;九年(1377)升为登州府。

蓬莱县:倚郭。洪武元年(1368)省入登州,九年(1377)复置蓬莱县,仍为倚郭。西北沙门岛有巡司,后迁县东南朱高山下为高山巡司;东南有杨家店巡司。

黄 县:西偏南有马停镇巡司。

福山县:西北有孙夼镇巡司。

栖霞县:

招远县:元属般阳路莱州。洪武九年(1377)改属登州府。西北有东良海口巡司。

莱阳县:元属般阳路莱州。洪武九年(1377)改属登州府。东南有行村寨巡司。

宁海州:元为直隶州。洪武元年(1368)降为散州,改属莱州府,并省倚郭宁海县入州;九年(1377)改属登州府。西南有乳山寨巡司。

文登县:北有辛汪寨巡司,东北有温泉镇巡司,东南有赤山镇巡司。

莱州府

莱州府:元为莱州属般阳路。洪武元年(1368)升为莱州府,属行省;六年(1373)降为莱州直隶州,九年(1376)复升为莱州府。

掖 县:倚郭。西南有海沧巡司,北有柴胡寨巡司。

平度州:元为胶水县。洪武二十二年(1389)升为平度州。西南有亭口镇巡司。

潍 县:元为潍州属益都路。洪武元年(1368)省倚郭北海县入州,九年(1376)改属莱州府;十年(1377)降为潍县,二十二年(1389)改属平度州。东北有固堤店巡司。

昌邑县:元属益都路潍州。洪武十年(1377)省入潍县,二十二年(1389)复置昌邑县,改属平度州。北有鱼儿镇巡司。

胶 州:元属益都路。洪武元年(1368)省倚郭胶西县入州。九年(1376)改属莱州府。东北有古镇巡司驻古城集,南有逢猛镇巡司。

高密县:

即墨县:东北有栲栳岛巡司。

辽东都司

元属辽阳行省。洪武四年(1371年)置定辽都卫,治金州城,六年(1373)徙治辽阳府,八年(1375年)改置辽东都指挥使司。领25个卫,2个州。 卫:定辽中卫、定辽左卫、定辽右卫、定辽前卫、定辽后卫、东宁卫、海州卫、盖州卫、复州卫、金州卫、广宁卫、广宁中卫、广宁左卫、广宁右卫、广宁前卫、广宁后卫、义州卫、广宁后屯卫、广宁中屯卫、广宁左屯卫、广宁右屯卫、广宁前屯卫、沈阳中卫、沈阳左卫、沈阳右卫、沈阳中屯卫、铁岭卫、三万卫、辽海卫 州:自在州、安乐州

奴儿干都司

元属辽阳行省。洪武年间辽东逻戎信州、燕王娶帝三后,置吉林船厂、兀里卫、远三万户府,到万历年间(1573—1620年),奴儿干都司辖区内增加到卫384、所24、地面7、站7、寨1,通称384卫。16世纪末至17世纪初,以努尔哈赤为首的建州女真逐渐取代了明朝对黑龙江地区的统治。

戚继光像

戚继光像

历任山东布政使

共有 79 筆資料:

- | 任職人員 | 任職資訊 | 類別 | 卸任資訊 | 備註 |

|---|---|---|---|---|---|

1 | 孫曰秉 | 乾隆五十九年五月十五日(1794,6,13) | 任 | 嘉慶元年七月七日(1796,8,9)調江寧布政使 | - |

2 | 康基田 | 嘉慶元年七月七日(1796,8,9) | 任 | 嘉慶二年七月三日(1797,8,24)調蘇撫 | - |

3 | 司馬騊 | 嘉慶二年七月三日(1797,8,24) | 調 | 嘉慶二年十二月十三日(1798,1,29)調河東河道總督 | - |

4 | 陳文緯 | 嘉慶二年十二月十四日(1798,1,30) | 任 | 嘉慶四年正月廿四日(1799,2,28)調山西布政使 | - |

5 | 岳起 | 嘉慶四年正月廿四日(1799,2,28) | 任 | 嘉慶四年七月十一日(1799,8,11)調蘇撫 | - |

6 | 全保 | 嘉慶四年七月十一日(1799,8,11) | 任 | 嘉慶六年四月十五日(1801,5,27)調鄂撫 | - |

7 | 吳俊 | 嘉慶六年四月十六日(1801,5,28) | 任 | 嘉慶七年七月廿五日(1802,8,22)緣事革職 | - |

8 | 倭什布 | 嘉慶七年七月廿六日(1802,8,23) | 任 | 嘉慶七年十一月三日(1802,11,27)調魯撫 | 未到任前,以陳鍾琛署 |

9 | 陳鍾琛 | 嘉慶七年七月廿六日(1802,8,23) | 署 | 嘉慶七年十月廿一日(1802,11,16)卸署 | 離職根據嘉慶朝宮中檔009064號 |

10 | 陳鍾琛 | 嘉慶七年十一月三日(1802,11,27) | 任 | 嘉慶九年四月一日(1804,5,9)年老,到京另候簡用 | - |

11 | 策丹 | 嘉慶九年四月一日(1804,5,9) | 任 | 嘉慶十年二月十七日(1805,3,17)年老回京,以三四品京堂補用 | - |

12 | 文霈 | 嘉慶十年二月十七日(1805,3,17) | 任 | 嘉慶十年十月十一日(1805,12,1)卒 | 離職根據嘉慶十年十月長編總檔 |

13 | 金光悌 | 嘉慶十年十月十一日(1805,12,1) | 任 | 嘉慶十年十月廿八日(1805,12,18)調刑部左侍郎 | - |

14 | 邱庭漋 | 嘉慶十年十月廿八日(1805,12,18) | 任 | 嘉慶十二年三月廿三日(1807,4,30)解 | 離職根據清代職官年表,頁1881 |

15 | 楊志信 | 嘉慶十二年三月廿三日(1807,4,30) | 任 | 嘉慶十三年九月十一日(1808,10,30)因病解任 | 十三年十二月十日緣事革職拏問 |

16 | 百齡 | 嘉慶十三年九月十一日(1808,10,30) | 任 | 嘉慶十三年十二月廿九日(1809,2,13)調巡撫 | - |

17 | 朱理 | 嘉慶十三年十二月廿九日(1809,2,13) | 任 | 嘉慶十四年四月九日(1809,5,22)調光祿寺卿 | - |

18 | 慶保 | 嘉慶十四年四月九日(1809,5,22) | 調 | 嘉慶十四年七月十四日(1809,8,24)調江蘇布政使 | - |

19 | 朱錫爵 | 嘉慶十四年七月十四日(1809,8,24) | 任 | 嘉慶十九年五月七日(1814,6,24)緣事開缺聽候部議 | - |

20 | 慶炆 | 嘉慶十九年五月七日(1814,6,24) | 調 | 嘉慶廿年二月三日(1815,3,13)調陝西布政使 | - |

21 | 和舜武 | 嘉慶廿年二月三日(1815,3,13) | 任 | 嘉慶廿二年七月廿三日(1817,9,4)調晉撫 | - |

22 | 廣慶 | 嘉慶廿二年七月廿三日(1817,9,4) | 任 | 嘉慶廿四年閏四月九日(1819,6,1)緣事交部嚴加議處 | - |

23 | 岳齡安 | 嘉慶廿四年閏四月九日(1819,6,1) | 任 | 嘉慶廿五年九月十三日(1820,10,19)調陝西布政使 | - |

24 | 徐炘 | 嘉慶廿五年九月十三日(1820,10,19) | 調 | 道光元年六月十四日(1821,7,12)調福建布政使 | 由陝布調,先陛見再赴任 |

25 | 琦善 | 道光元年六月十四日(1821,7,12) | 調 | 道光元年六月廿六日(1821,7,24)調巡撫 | 未到任 |

26 | 程祖洛 | 道光元年六月廿六日(1821,7,24) | 調 | 道光二年五月廿五日(1822,7,13)調陝撫 | - |

27 | 陸言 | 道光二年五月廿五日(1822,7,13) | 任 | 道光二年九月十六日(1822,10,30)調直隸布政使 | - |

28 | 楊健 | 道光二年九月十六日(1822,10,30) | 任 | 道光三年四月五日(1823,5,15)調甘肅布政使 | - |

29 | 朱桂楨 | 道光三年四月五日(1823,5,15) | 調 | 道光四年五月七日(1824,6,3)因病賞假 | - |

30 | 王檢 | 道光四年五月七日(1824,6,3) | 署 | - | - |

31 | 朱桂楨 | - | - | 道光四年閏七月十一日(1824,9,3)調晉撫 | - |

32 | 費丙章 | 道光四年閏七月十一日(1824,9,3) | 任 | 道光四年九月十三日(1824,11,3)調湖北布政使 | - |

33 | 訥爾經額 | 道光四年九月十三日(1824,11,3) | 署 | - | - |

34 | 訥爾經額 | 道光五年四月十日(1825,5,27) | 任 | 道光五年六月十七日(1825,8,1)調護巡撫 | 實授 |

35 | 劉斯嵋 | 道光五年六月十七日(1825,8,1) | 署 | - | - |

36 | 訥爾經額 | - | - | 道光六年十二月六日(1827,1,3)調漕運總督 | - |

37 | 賀長齡 | 道光六年十二月六日(1827,1,3) | 調 | 道光七年閏五月廿九日(1827,7,22)調護巡撫 | - |

38 | 鍾祥 | 道光七年閏五月廿九日(1827,7,22) | 署 | - | - |

39 | 賀長齡 | - | - | 道光七年十月十六日(1827,12,4)調江寧布政使 | - |

40 | 鍾祥 | 道光七年十月十六日(1827,12,4) | 任 | 道光九年正月日丁母憂 | 離職根據清史列傳卷38頁21 |

41 | 劉斯嵋 | 道光九年正月廿七日(1829,3,2) | 任 | 道光十八年四月八日(1838,4,26)陛見 | 布政使服闋,四月廿九日卒,離職根據濟南府志卷37頁63 |

42 | 王青蓮 | 道光十八年閏四月二日(1838,5,25) | 任 | - | - |

43 | 楊慶琛 | 道光十八年七月廿九日(1838,9,17) | 任 | 道光廿二年五月廿九日(1842,7,7)調光祿寺卿 | - |

44 | 王篤 | 道光廿二年六月二日(1842,7,9) | 任 | 道光廿二年十二月廿五日(1843,1,25)調署巡撫 | - |

45 | 崇恩 | 道光廿二年十二月廿五日(1843,1,25) | 署 | - | - |

46 | 王篤 | - | - | 道光廿七年十一月二日(1847,12,9)命到京 | - |

47 | 徐澤醇 | 道光廿七年十一月二日(1847,12,9) | 任 | 道光廿八年六月一日(1848,7,1)調巡撫 | - |

48 | 劉源灝 | 道光廿八年六月一日(1848,7,1) | 任 | 咸豐三年五月十三日(1853,6,19)命到京 | - |

49 | 崇恩 | 咸豐三年五月十三日(1853,6,19) | 任 | 咸豐四年三月十三日(1854,4,10)調巡撫 | 八月十一日暫署魯撫 |

50 | 劉源灝 | - | 署 | - | - |

51 | 厲恩官 | 咸豐四年三月十三日(1854,4,10) | 任 | 咸豐六年四月廿日(1856,5,23)調太常寺卿 | - |

52 | 景霖 | - | 署 | - | - |

53 | 晏端書 | 咸豐六年四月廿日(1856,5,23) | 調 | 咸豐六年十一月六日(1856,12,3)調浙撫 | - |

54 | 吳廷棟 | 咸豐六年十一月六日(1856,12,3) | 任 | 咸豐九年九月十一日(1859,10,6)緣事降調 | - |

55 | 清盛 | 咸豐九年九月十一日(1859,10,6) | 任 | 咸豐十一年十二月三日(1862,1,2)同上 | - |

56 | 貢璜 | 咸豐十一年十二月四日(1862,1,3) | 任 | 同治三年八月卅日(1864,9,30)因案查辦,結案後到京 | - |

57 | 丁寶楨 | 同治三年八月卅日(1864,9,30) | 任 | 同治六年二月廿六日(1867,3,31)調巡撫 | - |

58 | 潘鼎新 | 同治六年二月廿六日(1867,3,31) | 任 | 同治八年六月二日(1869,7,10)開缺養親 | - |

59 | 文彬 | 同治八年六月三日(1869,7,11) | 任 | 同治十二年正月六日(1873,2,3)調漕運總督 | - |

60 | 李元華 | 同治十二年正月六日(1873,2,3) | 任 | 光緒三年十一月廿九日(1878,1,2)命到京 | - |

61 | 余思樞 | 光緒三年十一月廿九日(1878,1,2) | 任 | 光緒五年閏三月十日(1879,4,30)緣事降調 | - |

62 | 薛允升 | 光緒五年閏三月十一日(1879,5,1) | 任 | 光緒五年八月廿九日(1879,10,14)調刑部右侍郎 | - |

63 | 崇保 | 光緒五年九月一日(1879,10,15) | 調 | 光緒十四年四月廿日(1888,5,30)因病解職 | 由甘肅布政使遷 |

64 | 靈杰 | 光緒五年九月廿一日(1879,11,4) | 署 | - | - |

65 | 王毓藻 | 光緒十四年四月廿日(1888,5,30) | 任 | 光緒十六年閏二月廿八日(1890,4,17)丁母憂 | 離職根據光緒十六年三月(中)月摺檔 |

66 | 福潤 | 光緒十六年三月十三日(1890,5,1) | 任 | 光緒十七年七月廿五日(1891,8,29)調巡撫 | - |

67 | 湯聘珍 | 光緒十七年七月廿六日(1891,8,30) | 任 | 光緒廿一年五月五日(1895,5,28)到京另候簡用 | - |

68 | 張國正 | 光緒廿一年五月六日(1895,5,29) | 任 | - | - |

69 | 張人駿 | 光緒廿四年七月十五日(1898,8,31) | 調 | 光緒廿六年十月四日(1900,11,25)調漕運總督 | - |

70 | 胡廷幹 | 光緒廿六年十月五日(1900,11,26) | 任 | 光緒卅年七月廿二日(1904,9,1)調江寧布政使 | - |

71 | 黃建笎 | 光緒卅年七月廿二日(1904,9,1) | 調 | 光緒卅年十二月六日(1905,1,11)同上 | - |

72 | 尚其亨 | 光緒卅年十二月六日(1905,1,11) | 任 | - | 由按察使遷 |

73 | 吳廷斌 | 光緒卅一年正月十三日(1905,2,16) | 調 | 光緒卅四年四月四日(1908,5,3)調直隸布政使 | - |

74 | 朱其煊 | 光緒卅四年四月四日(1908,5,3) | 任 | 宣統三年二月廿四日(1911,3,24)修墓開缺 | - |

75 | 志森 | 宣統三年二月廿四日(1911,3,24) | 調 | 宣統三年九月四日(1911,10,25)開缺另簡 | - |

76 | 趙濱彥 | 宣統三年九月四日(1911,10,25) | 任 | - | - |

77 | 張廣建 | 宣統三年十月四日(1911,11,24) | 署 | - | - |

78 | 張廣建 | 宣統三年十二月五日(1912,1,23) | 任 | - | 實授 |

79 | 余則達 | 宣統三年十二月十一日(1912,1,29) | 署 | - | - |

历任山东按察使

共有 102 筆資料:

- | 任職人員 | 任職資訊 | 類別 | 卸任資訊 | 備註 |

|---|---|---|---|---|---|

1 | 康基田 | 乾隆六十年十月廿一日(1795,12,1) | 調 | 嘉慶元年七月七日(1796,8,9)調布政使 | - |

2 | 張長庚 | 嘉慶元年七月七日(1796,8,9) | 調 | 嘉慶二年九月十九日(1797,11,7)調湖北按察使 | - |

3 | 荊道乾 | 嘉慶二年九月十九日(1797,11,7) | 任 | 嘉慶四年二月二日(1799,3,7)調江蘇布政使 | - |

4 | 王汝璧 | 嘉慶四年二月三日(1799,3,8) | 任 | 嘉慶五年閏四月十五日(1800,6,7)同上 | - |

5 | 方維甸 | 嘉慶五年閏四月十五日(1800,6,7) | 任 | 嘉慶六年十月一日(1801,11,6)調河南布政使 | - |

6 | 策丹 | 嘉慶六年十月一日(1801,11,6) | 任 | 嘉慶六年十月四日(1801,11,9)調河南按察使 | 未到任 |

7 | 陳鍾琛 | 嘉慶六年十月四日(1801,11,9) | 調 | 嘉慶七年七月廿六日(1802,8,23)調署布政使 | - |

8 | 崔映辰 | 嘉慶七年七月廿六日(1802,8,23) | 署 | - | - |

9 | 陳鍾琛 | - | - | 嘉慶七年十一月三日(1802,11,27)調布政使 | - |

10 | 金光悌 | 嘉慶七年十一月三日(1802,11,27) | 任 | 嘉慶十年十月十一日(1805,12,1)同上 | - |

11 | 李奕疇 | 嘉慶十年十月十一日(1805,12,1) | 任 | 嘉慶十一年五月廿七日(1806,7,13)緣事降調 | - |

12 | 石韞玉 | 嘉慶十一年五月廿七日(1806,7,13) | 任 | 嘉慶十二年六月二日(1807,7,6)同上 | - |

13 | 朱棟 | 嘉慶十二年六月二日(1807,7,6) | 調 | 嘉慶十三年五月卅日(1808,6,23)調甘肅按察使 | - |

14 | 百齡 | 嘉慶十三年五月卅日(1808,6,23) | 任 | 嘉慶十三年九月十一日(1808,10,30)調布政使 | - |

15 | 陳若霖 | 嘉慶十三年九月十一日(1808,10,30) | 任 | 嘉慶十三年十一月廿一日(1809,1,6)調廣東按察使 | - |

16 | 朱錫爵 | 嘉慶十三年十一月廿一日(1809,1,6) | 任 | 嘉慶十四年七月十四日(1809,8,24)調布政使 | - |

17 | 張彤 | 嘉慶十四年七月十四日(1809,8,24) | 任 | 嘉慶十六年十月十一日(1811,11,26)因父母年老歸養 | 離職根據嘉慶十八年二月分上諭檔,頁00095 |

18 | 劉大懿 | 嘉慶十六年十月十一日(1811,11,26) | 調 | 嘉慶十九年五月七日(1814,6,24)緣事開缺聽候部議 | - |

19 | 程國仁 | 嘉慶十九年五月七日(1814,6,24) | 任 | 嘉慶廿一年七月十五日(1816,9,6)調甘肅布政使 | - |

20 | 張五緯 | 嘉慶廿一年七月十五日(1816,9,6) | 任 | 嘉慶廿三年二月十一日(1818,3,17)緣事革職 | - |

21 | 溫承惠 | 嘉慶廿三年二月十一日(1818,3,17) | 任 | 嘉慶廿四年八月廿六日(1819,10,14)緣事,年老革職 | - |

22 | 童槐 | 嘉慶廿四年八月廿六日(1819,10,14) | 調 | 嘉慶廿五年九月十三日(1820,10,19)調湖北按察使 | - |

23 | 琦善 | 嘉慶廿五年九月十三日(1820,10,19) | 調 | 道光元年六月十三日(1821,7,11)調福建布政使 | - |

24 | 羅含章 | 道光元年六月十四日(1821,7,12) | 任 | 道光二年正月五日(1822,1,27)調河南布政使 | - |

25 | 楊健 | 道光二年正月五日(1822,1,27) | 任 | 道光二年九月十六日(1822,10,30)調布政使 | - |

26 | 盧元偉 | 道光二年九月十六日(1822,10,30) | 調 | 道光三年六月十三日(1823,7,20)到京另候簡用 | - |

27 | 訥爾經額 | 道光三年六月十三日(1823,7,20) | 署 | 道光三年十二月八日(1824,1,8)調署安徽按察使 | - |

28 | 劉斯嵋 | 道光三年十二月八日(1824,1,8) | 任 | 道光三年十二月廿六日(1824,1,26)調安徽按察使 | 由浙江鹽運使遷,未到任 |

29 | 訥爾經額 | 道光三年十二月廿六日(1824,1,26) | 署 | 道光四年四月十六日(1824,5,14)因病賞假 | - |

30 | 賀長齡 | 道光四年四月十六日(1824,5,14) | 署 | - | - |

31 | 訥爾經額 | - | - | 道光四年九月十三日(1824,11,3)調署布政使 | - |

32 | 韓文綺 | 道光四年九月十三日(1824,11,3) | 任 | 道光五年二月十六日(1825,4,4)調四川布政使 | - |

33 | 劉斯嵋 | 道光五年二月十六日(1825,4,4) | 調 | 道光五年六月十七日(1825,8,1)調署布政使 | - |

34 | 王檢 | 道光五年六月十七日(1825,8,1) | 署 | - | - |

35 | 劉斯嵋 | - | - | 道光五年十二月十九日(1826,1,26)調貴州布政使 | - |

36 | 梁章鉅 | 道光五年十二月十九日(1826,1,26) | 任 | 道光六年十一月廿六日(1826,12,24)調江西按察使 | - |

37 | 鍾祥 | 道光六年十一月廿六日(1826,12,24) | 任 | 道光七年閏五月廿九日(1827,7,22)調署布政使 | - |

38 | 鍾祥 | - | - | 道光七年十月十六日(1827,12,4)調布政使 | - |

39 | 李文耕 | 道光七年十月十六日(1827,12,4) | 調 | 道光十年八月廿七日(1830,10,13)調貴州按察使 | - |

40 | 趙盛奎 | 道光十年八月廿七日(1830,10,13) | 任 | 道光十一年十月七日(1831,11,10)調江寧布政使 | - |

41 | 經額布 | 道光十一年十月七日(1831,11,10) | 任 | 道光十二年二月一日(1832,3,2)調河南按察使 | - |

42 | 蘇廷玉 | 道光十二年二月一日(1832,3,2) | 任 | 道光十三年七月廿五日(1833,9,8)調四川按察使 | - |

43 | 牛鑑 | 道光十三年七月廿五日(1833,9,8) | 任 | 道光十四年十二月十日(1835,1,8)調順天府府尹 | - |

44 | 程楙采 | 道光十四年十二月十日(1835,1,8) | 任 | 道光十六年六月十五日(1836,7,28)調安徽布政使 | - |

45 | 慶林 | 道光十六年六月十五日(1836,7,28) | 調 | 道光十六年七月三日(1836,8,14)調山西按察使 | 由山西按察使遷,未到任 |

46 | 李振翥 | 道光十六年七月三日(1836,8,14) | 調 | 道光十六年十二月十五日(1837,1,21)因病開缺 | 十七年正月九日卒(道光十七年二月奏摺檔,頁039),離職原因係推斷 |

47 | 李宗傳 | 道光十六年十二月十五日(1837,1,21) | 任 | 道光十八年十一月七日(1838,12,23)調湖北布政使 | 東華錄載調浙江布政使 |

48 | 邵甲名 | 道光十八年十一月七日(1838,12,23) | 任 | 道光十九年十一月十二日(1839,12,17)調安徽布政使 | 服闋 |

49 | 徐寶森 | 道光十九年十一月十三日(1839,12,18) | 調 | 道光廿年十月十三日(1840,11,6)同上 | - |

50 | 王篤 | 道光廿年十月十三日(1840,11,6) | 任 | 道光廿二年六月二日(1842,7,9)調布政使 | - |

51 | 崇恩 | 道光廿二年六月二日(1842,7,9) | 調 | 道光廿三年五月廿六日(1843,6,23)調江寧布政使 | - |

52 | 方濤 | 道光廿三年五月廿七日(1843,6,24) | 任 | 道光廿三年七月五日(1843,7,31)仍以鹽運使候補 | - |

53 | 陳慶偕 | 道光廿三年七月五日(1843,7,31) | 任 | 道光廿六年十月十四日(1846,12,2)調福建布政使 | - |

54 | 徐思莊 | 道光廿六年十月十四日(1846,12,2) | 任 | - | - |

55 | 劉源灝 | 道光廿七年十月廿一日(1847,11,28) | 調 | 道光廿八年六月一日(1848,7,1)調布政使 | - |

56 | 蔣霨遠 | 道光廿八年六月一日(1848,7,1) | 任 | 道光廿八年十二月十五日(1849,1,9)調浙江按察使 | - |

57 | 黃宗漢 | 道光廿八年十二月十五日(1849,1,9) | 任 | 道光廿九年十二月廿二日(1850,2,3)同上 | - |

58 | 程庭桂 | 道光廿九年五月廿五日(1849,7,14) | 署 | - | - |

59 | 王懿德 | 道光廿九年十二月廿二日(1850,2,3) | 調 | 道光卅年十月十一日(1850,11,14)調陝西布政使 | - |

60 | 福濟 | 道光卅年十月十一日(1850,11,14) | 調 | 咸豐二年十月十日(1852,11,21)調奉天府府尹 | - |

61 | 英桂 | 咸豐二年十月十日(1852,11,21) | 調 | 咸豐三年九月廿四日(1853,10,26)調豫撫 | - |

62 | 厲恩官 | 咸豐三年九月廿四日(1853,10,26) | 任 | 咸豐四年三月十三日(1854,4,10)調布政使 | - |

63 | 劉源灝 | 咸豐四年三月十三日(1854,4,10) | 署 | - | - |

64 | 譚廷襄 | 咸豐四年三月廿日(1854,4,17) | 任 | 咸豐四年六月十六日(1854,7,10)調順天府府尹 | 暫留直隸辦理天津海運事宜,未到任 |

65 | 昇福 | 咸豐四年六月十六日(1854,7,10) | 署 | - | - |

66 | 昇福 | 咸豐六年七月五日(1856,8,5) | 任 | 咸豐七年六月十二日(1857,8,1)命到京 | 實授 |

67 | 葉圭書 | 咸豐七年六月十二日(1857,8,1) | 任 | 咸豐十年正月廿二日(1860,2,13)緣事降調 | - |

68 | 聯英 | 咸豐十年正月廿二日(1860,2,13) | 調 | - | 由江蘇按察使遷,仍署漕督,未到任 |

69 | 陳景亮 | 咸豐十年正月廿二日(1860,2,13) | 署 | 咸豐十年十月二日(1860,11,14)調雲南布政使 | - |

70 | 貢璜 | 咸豐十年十月二日(1860,11,14) | 任 | 咸豐十一年十二月四日(1862,1,3)調布政使 | - |

71 | 孫治 | 咸豐十一年十二月四日(1862,1,3) | 任 | 咸豐十一年十二月廿八日(1862,1,27)調直隸按察使 | 未到任 |

72 | 吳廷棟 | 咸豐十一年十二月廿八日(1862,1,27) | 調 | 同治二年正月十一日(1863,2,28)調大理寺卿 | - |

73 | 丁寶楨 | 同治二年正月十一日(1863,2,28) | 任 | 同治三年八月卅日(1864,9,30)調布政使 | - |

74 | 恩錫 | 同治三年八月卅日(1864,9,30) | 任 | 同治四年八月廿二日(1865,10,11)調奉天府府尹 | - |

75 | 潘鼎新 | 同治四年八月廿二日(1865,10,11) | 任 | 同治六年二月廿六日(1867,3,31)調布政使 | - |

76 | 盧定勳 | 同治六年二月廿六日(1867,3,31) | 任 | 同治六年十二月十九日(1868,1,13)調直隸布政使 | - |

77 | 文彬 | 同治六年十二月十九日(1868,1,13) | 任 | 同治八年六月三日(1869,7,11)調布政使 | - |

78 | 李元華 | 同治八年六月三日(1869,7,11) | 調 | 同治十二年正月六日(1873,2,3)同上 | - |

79 | 長賡 | 同治十二年正月六日(1873,2,3) | 任 | 同治十三年十二月廿九日(1875,2,5)因病解職 | - |

80 | 陳士杰 | 同治十三年十二月廿九日(1875,2,5) | 任 | 光緒五年正月廿五日(1879,2,15)調福建布政使 | - |

81 | 譚鈞培 | 光緒五年正月廿五日(1879,2,15) | 任 | 光緒五年正月廿六日(1879,2,16)調湖南按察使 | 未到任 |

82 | 靈杰 | 光緒五年正月廿六日(1879,2,16) | 任 | 光緒五年九月廿一日(1879,11,4)署布政使 | - |

83 | 李朝儀 | 光緒五年九月廿一日(1879,11,4) | 署 | - | - |

84 | 靈杰 | - | - | 光緒七年二月十九日(1881,3,18)因病乞休 | - |

85 | 潘駿文 | 光緒七年二月十九日(1881,3,18) | 任 | 光緒九年月日緣事降調 | 離職根據傳包 |

86 | 林述訓 | 光緒九年五月六日(1883,6,10) | 任 | 光緒十二年二月十五日(1886,3,20)開缺到京 | - |

87 | 成允 | 光緒十二年二月十五日(1886,3,20) | 任 | 光緒十二年十一月廿五日(1886,12,20)調湖北按察使 | - |

88 | 福潤 | 光緒十二年十一月廿五日(1886,12,20) | 調 | 光緒十六年三月十三日(1890,5,1)調布政使 | - |

89 | 曹秉哲 | 光緒十六年三月十三日(1890,5,1) | 任 | 光緒十七年正月四日(1891,2,12)卒 | 離職根據光緒十七年正月(上)月摺檔 |

90 | 松林 | 光緒十七年正月十六日(1891,2,24) | 任 | 光緒廿一年閏五月三日(1895,6,25)調奉天府府尹 | - |

91 | 松壽 | 光緒廿一年閏五月四日(1895,6,26) | 任 | 光緒廿二年四月十二日(1896,5,24)調江西按察使 | - |

92 | 毓賢 | 光緒廿二年四月十二日(1896,5,24) | 任 | 光緒廿四年八月廿二日(1898,10,7)調湖南布政使 | - |

93 | 景星 | 光緒廿四年八月廿二日(1898,10,7) | 調 | 光緒廿四年十月六日(1898,11,19)調河南布政使 | - |

94 | 胡景桂 | 光緒廿四年十月七日(1898,11,20) | 任 | 光緒廿六年十月五日(1900,11,26)調湖南按察使 | - |

95 | 尚其亨 | 光緒廿六年十月五日(1900,11,26) | 任 | 光緒卅年十二月六日(1905,1,11)調布政使 | - |

96 | 余肇康 | 光緒卅年十二月六日(1905,1,11) | 任 | 光緒卅一年四月廿一日(1905,5,24)調江西按察使 | - |

97 | 連甲 | 光緒卅一年四月廿一日(1905,5,24) | 任 | 光緒卅二年四月廿日(1906,5,13)調提學使 | - |

98 | 袁大化 | 光緒卅二年四月廿一日(1906,5,14) | 任 | 光緒卅二年十一月二日(1906,12,17)調河南布政使 | - |

99 | 黃雲 | 光緒卅二年十一月三日(1906,12,18) | 調 | 光緒卅三年十二月九日(1908,1,12)開缺到京 | - |

100 | 胡建樞 | 光緒卅三年十二月九日(1908,1,12) | 任 | 宣統三年十月廿七日(1911,12,17)調巡撫 | - |

101 | 聶憲藩 | 宣統三年十月廿七日(1911,12,17) | 署 | - | - |

102 | 丁道津 | 宣統三年十二月十一日(1912,1,29) | 署 | - | - |

历任山东提学使

共有 55 筆資料:

- | 任職人員 | 任職資訊 | 類別 | 卸任資訊 | 備註 |

|---|---|---|---|---|---|

1 | 曹城 | 乾隆六十年十月十三日(1795,11,23) | 任 | - | - |

2 | 胡長齡 | 嘉慶三年八月十一日(1798,9,20) | 任 | 嘉慶四年十一月十日(1799,12,6)緣事降調 | 離職根據嘉慶四年冬季上諭檔 |

3 | 蔣曰綸 | 嘉慶四年十一月十日(1799,12,6) | 任 | 嘉慶五年正月廿六日(1800,2,19)到京供職 | - |

4 | 戴均元 | 嘉慶五年正月廿六日(1800,2,19) | 任 | - | - |

5 | 劉鳳誥 | 嘉慶六年八月八日(1801,9,15) | 任 | - | - |

6 | 萬承風 | 嘉慶九年八月四日(1804,9,7) | 任 | 嘉慶十年閏六月十一日(1805,8,5)回京供職 | - |

7 | 錢樾 | 嘉慶十年閏六月十一日(1805,8,5) | 任 | - | - |

8 | 王宗誠 | 嘉慶十二年八月廿一日(1807,9,22) | 任 | 嘉慶十三年二月十五日(1808,3,11)省親乞假回京 | 母病開缺省親 |

9 | 帥承瀛 | 嘉慶十三年二月十五日(1808,3,11) | 任 | - | - |

10 | 張鵬展 | 嘉慶十五年八月廿二日(1810,9,20) | 任 | - | - |

11 | 吳芳培 | 嘉慶十八年八月九日(1813,9,3) | 任 | 嘉慶十八年八月十日(1813,9,4)調順天學政 | - |

12 | 戴聯奎 | 嘉慶十八年八月十日(1813,9,4) | 調 | 嘉慶十八年八月廿七日(1813,9,21)丁憂 | 離職根據國朝耆獻類徵初編卷102頁35 |

13 | 黃鉞 | 嘉慶十八年八月廿七日(1813,9,21) | 任 | 嘉慶十九年三月廿三日(1814,5,12)命回京 | - |

14 | 王引之 | 嘉慶十九年三月廿三日(1814,5,12) | 任 | - | - |

15 | 辛從益 | 嘉慶廿一年八月十一日(1816,10,1) | 任 | - | - |

16 | 李振祜 | 嘉慶廿四年九月五日(1819,10,23) | 任 | - | - |

17 | 何淩漢 | 道光二年八月十三日(1822,9,27) | 任 | - | - |

18 | 吳慈鶴 | 道光五年八月三日(1825,9,14) | 調 | 道光六年八月十八日(1826,9,19)卒 | 離職根據道光六年九月奏摺檔,頁015 |

19 | 龔守正 | 道光六年八月廿二日(1826,9,23) | 任 | - | - |

20 | 何彤然 | 道光八年八月三日(1828,9,11) | 任 | - | - |

21 | 盛思本 | 道光十一年八月二日(1831,9,7) | 任 | 道光十二年九月廿一日(1832,10,14)緣事到京下部嚴議 | - |

22 | 道光十二年九月廿一日(1832,10,14) | 任 | - | - | |

23 | 季芝昌 | 道光十三年十二月八日(1834,1,17) | 任 | - | - |

24 | 劉繹 | 道光十七年八月二日(1837,9,1) | 任 | 道光廿年七月廿九日(1840,8,26)回京供職 | - |

25 | 李汝嶠 | 道光廿年八月二日(1840,8,28) | 任 | - | - |

26 | 殷壽彭 | 道光廿三年八月二日(1843,9,25) | 任 | - | - |

27 | 何桂清 | 道光廿六年八月四日(1846,9,23) | 任 | 道光廿八年七月廿六日(1848,8,24)丁繼母憂 | 離職根據傳包 |

28 | 馮譽驥 | 道光廿八年八月廿五日(1848,9,22) | 任 | - | - |

29 | 徐樹銘 | 咸豐二年八月六日(1852,9,19) | 任 | - | - |

30 | 呂序程 | 咸豐五年八月二日(1855,9,12) | 任 | - | - |

31 | 鄭敦謹 | 咸豐八年八月三日(1858,9,9) | 任 | - | - |

32 | 尚慶潮 | 咸豐十一年八月三日(1861,9,7) | 任 | - | - |

33 | 趙佑宸 | 同治三年八月一日(1864,9,1) | 任 | - | - |

34 | 張家驤 | 同治六年八月一日(1867,8,29) | 任 | 同治六年八月廿六日(1867,9,23)調山西學政 | - |

35 | 于建章 | 同治六年八月廿六日(1867,9,23) | 調 | 同治九年四月日丁母憂 | 離職根據軍機處檔101162號 |

36 | 潘斯濂 | 同治九年五月十六日(1870,6,14) | 任 | - | - |

37 | 黃體芳 | 同治十二年八月一日(1873,9,22) | 任 | - | - |

38 | 鈕玉庚 | 光緒二年八月一日(1876,9,18) | 任 | - | - |

39 | 戴鴻慈 | 光緒五年八月一日(1879,9,16) | 任 | 光緒七年九月十六日(1881,11,7)丁父憂 | 離職根據軍機處檔118788號 |

40 | 張百熙 | 光緒七年十月六日(1881,11,27) | 任 | 光緒九年四月日同上 | 離職根據傳包 |

41 | 汪鳴鑾 | 光緒九年四月廿八日(1883,6,3) | 任 | - | - |

42 | 陸潤庠 | 光緒十一年八月一日(1885,9,9) | 任 | 光緒十二年十二月十五日(1887,1,8)丁父憂 | 離職根據光緒十二年十二月月摺檔 |

43 | 梁燿樞 | 光緒十二年十二月廿三日(1887,1,16) | 任 | - | - |

44 | 裕德 | 光緒十四年八月一日(1888,9,6) | 任 | - | - |

45 | 秦澍春 | 光緒十七年八月一日(1891,9,3) | 任 | 光緒十九年五月六日(1893,6,19)卒 | 離職根據光緒十九年五月(中)月摺檔 |

46 | 華金壽 | 光緒十九年五月十二日(1893,6,25) | 任 | - | - |

47 | 姚丙然 | 光緒廿三年八月一日(1897,8,28) | 任 | 光緒廿五年二月九日(1899,3,20)緣事革職 | - |

48 | 榮慶 | 光緒廿五年二月九日(1899,3,20) | 任 | 光緒廿五年十二月卅日(1900,1,30)丁母憂 | 離職根據光緒廿六年正月奏摺檔,頁104 |

49 | 尹銘綬 | 光緒廿六年正月九日(1900,2,8) | 任 | - | - |

50 | 載昌 | 光緒廿九年八月一日(1903,9,21) | 任 | 光緒卅二年四月二日(1906,4,25)裁缺 | - |

51 | 連甲 | 光緒卅二年四月廿日(1906,5,13) | 任 | 光緒卅二年七月十五日(1906,9,3)調福建布政使 | - |

52 | 光緒卅二年七月十六日(1906,9,4) | 任 | 光緒卅三年六月十七日(1907,7,26)調大學堂總監督 | - | |

53 | 羅正鈞 | 光緒卅三年六月十八日(1907,7,27) | 署 | - | - |

54 | 陳榮昌 | 宣統二年八月十四日(1910,9,17) | 任 | - | - |

55 | 方燕年 | 宣統三年十二月三日(1912,1,21) | 署 | - | - |

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。