-

交趾承宣布政使司 编辑

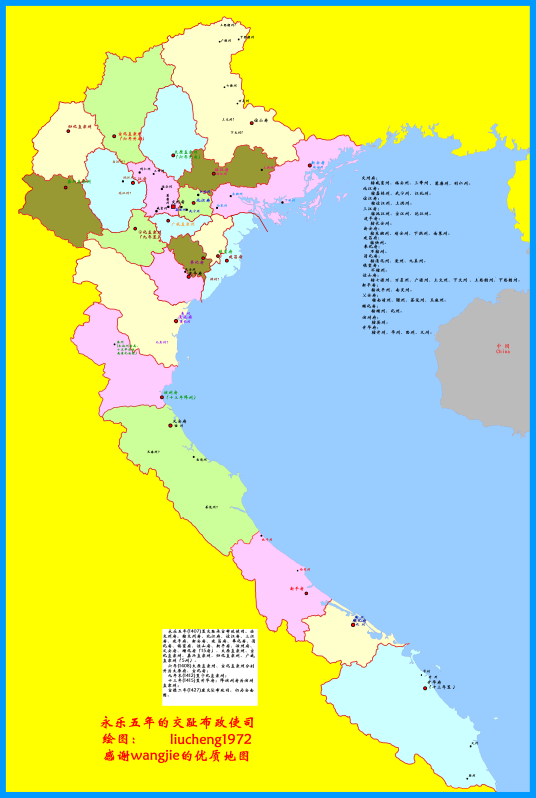

交趾承宣布政使司(交趾又作交阯、交址)是中国明朝设置的一个地方一级行政机构,布政使司下设十五府、三十六州、一百八十余县,统治范围大致为现在越南北纬十七度以北地区。于明成祖永乐五年(1407年)设置,宣德是从小深受理学在德不在险教诲的君主,谨记洪武的不征之国祖训,一直有放弃交趾的打算,正值明军刚受到挫败,又听到王通私自求和消息,三杨于是顺水推舟,明宣宗宣德三年(1428年)正式废除。嘉靖年间再置,为安南都统使司。

中文名:交趾承宣布政使司

外文名:Cheng Xuân ủy viên hành chính của Cochin

别名:交趾省

行政区类别:一级行政

所属地区:越南北部

地理位置:越南北纬十七度以北

下辖地区:十五府

政府驻地:交州府(今越南河内)

方言:汉语 越南语

成立:1408年(永乐六年)

废止:1428年(宣德三年)

成立

中国于秦汉至五代十国南汉时期,曾在越南地区设置官署,进行统治。其后越南于十世纪中叶起独立建国。

十四世纪后期,越南陈朝接受明朝册封,双方处于宗藩关系。

明成祖时,陈朝被权臣黎季犛(即胡季犛)所篡,建立胡朝。明廷乃起兵南下征讨,将之消灭(时在1407年)。据越南史籍《大越史记全书》(越南语:Đại Việt sử ký toàn thư)记载,当时明廷遍求陈氏子孙,欲立为国王,安南官吏耆老说已被胡季犛所“灭尽,无可继承陈后”,并向明廷提出“安南国本交州,愿复古郡县,与民更新”。

永乐六年(1408),明成祖颁下《平安南诏》,声称为了回应安南官吏耆老的请求,便将当地改名“交址”,进行直接统治,依照内地的行政区划模式,设立承宣布政使司(越南语:Thừa tuyên bố chính sứ ty ),都指挥使司(越南语:Đô chỉ huy sứ ty )、提刑按察使司(越南语:Đề hình án sát sứ ty )等“三司”。 建立起府、州、县的中央直辖方式,采取移风易俗及推行儒学教化的政策。

这一段被中国明朝永乐、洪熙、宣德三代皇帝统治的历史时期在,越南被称为安南属明时期(越南语:An Namthuộc Minh)另亦有称为“第四次北属时期”(越南语:Thời Bắc thuộc lần 4)或“属明时期”(越南语:thời thuộc Minh),视为一个乱世及亡国阶段。中国学者郭振铎、张笑梅指出:“明朝在安南二十余年里,推行中国的封建中央集权政治制度、封建经济模式以及科技文化等,均对安南封建社会的发展起重大作用,这是无法否认的客观事实。”

废弃

交趾承宣布政使司自成立后,张辅、黄福等官员与当地官员相得益彰,政治颇为良好,但是张、黄二人调度太过于频繁,留守将领李彬死的太早,加上明朝派去的宦官课税颇重,官员经营和管理交趾,确实存在许多疏忽和弊端,激起越南人民反感及叛变,尤以蓝山豪族黎利最具影响力。虽然明朝无论在国力还是在军事方面,都据有绝对的优势,但问题却出在了撤大宁都司、开平、东胜等漠南诸卫的事情上。朱棣雄才大略,自然知道大宁的重要性,他在永乐八年第一次北征时对金幼孜等人说:“今灭此残虏,惟守开平、兴和、宁夏、甘肃、大宁、辽东,则边境可永无事矣。”但他还是觉得撤漠南诸卫集中兵力消灭北元才是一劳永逸,何福曾请求朱棣复置东胜卫,但朱棣仍然不以为然,只在此年九月给何福的批复中写道:“尔奏欲立东胜卫,此策甚喜,须俟镇虏、定边,诸卫皆定然后立之,则永远无虞。”朱棣认为设置卫所是要等到明军消灭岭北行省的残元势力继承确定元朝的北方边界后再办的事情,但是由于明成祖突然死在了北伐的路上,当年洪武帝在漠南设置的诸卫所皆未来得及恢复。宣德时,北方游牧民族通过卫所旧地对明朝的威胁日增,大量军队被抽调北上,当时西南土司三宣六慰大体已逐渐稳定安南在明王朝的战略布局中就已经没有那么重要了。对于明朝来说,持续不断地向一个并不重要的地区投入兵力和财力是很不划算的。于是,在明成祖死后,许多大臣主张放弃交趾,以节省毫无必要的投入。在明宣宗宣德二年(1427年),明军总兵官柳升在当地遭到重大挫败。越人黎利建立后黎朝,改国号大越,于是安南复国。尽管遭到了元老重臣张辅等人的反对,明宣宗仍决定自交趾撤军。 到宣德三年(1428年),正式废除交趾承宣布政使司。 其后,1431年农历正月五日,黎利接受明朝册封,但此举对中央政府对西南土司的威信打击重大。明王朝的战略布局是交趾与云南齿。明初入缅有二条线路。一条内地自云南承宣布政使司起,有三道,一由天部马,一由骠甸,一由阿郭地界,俱会缅之江头城;一条内地自交趾承宣布政使司起,由交趾抵达景迈(八百大甸宣慰司),自景迈经冬乌(底兀剌宣慰司)赴阿瓦,宣德时废弃交趾承宣布政使司,至嘉靖万历时西南土司被陈安岳凤等汉奸教以侵略疆土时此路不通。

问罪

王通等至京,文武诸臣交劾其“丧师弃地,请置之法。”又言“山寿曲护叛贼,马骐激变交民。”廷鞫,皆具服。诏与陈智、马瑛、方政及布政使弋谦俱论死,下狱,籍其家。自通外,寿骐罪尤重,而谦实无罪皆同论,时议非之。廷臣复劾沐晟、徐亨、谭忠逗留及丧师辱国罪,上皆不问,亦无意诛通等,长系待决而已。时顾兴祖至,亦下狱。 而宣宗早即对杨士奇、杨荣表达了放弃交趾、使其重新立国的想法,并言“三二年内,朕必行之”。所以并没有严惩山寿、马骐等人。

再置

公元1527年,后黎朝权臣安兴王(越南语:An Hưng Vương)莫登庸(Mạc Đăng Dung)胁迫黎恭皇( Lê Cung Hoàng)禅让,改元明德,仍以升龙为都,建立莫朝(Nhà Mạc )。时任黎朝右卫殿前将军的阮淦,在莫登庸篡位后率族人逃入哀牢,招兵买马图谋复兴黎朝。

1532年,阮淦在哀牢寻获黎昭宗的幼子黎维宁并拥立为帝,是为黎庄宗(Lê Trang Tông),在南方的清化与北方的莫朝对抗,越南大乱。

1529年末,莫登庸让位给太子莫登瀛。翌年正月,登瀛正式即位,是为莫太宗,改元大正。登庸自称太上皇。1537年,黎庄宗遣使北京陈述莫氏篡位夺权,请求明朝讨伐莫氏。

次年,明世宗(嘉靖皇帝)任命仇鸾为都督,毛伯温参赞军务,屯兵镇南关,准备入越攻莫。大兵压境之下,1539年3月,莫登庸遣使至镇南关请降,将安南土地册及户籍献于大明。

1540年十一月初三,莫登庸与大臣数十人自缚跪拜,入镇南关向明朝官员纳地请降,明朝将安南国(越南语:An Nam quốc) 降为安南都统使司(越南语:An Nam Đô thống sứ ty)从属国降为属地,改其十三道为十三宣抚司,各设宣抚、同知、副使、佥事,听都统黜陟。

命莫氏为安南都统使秩从二品,世袭,三年一贡。名义上越南再入中国版图。

黎氏篡权后不仅在国内大开杀戒,还对外用兵,把矛头对准南方比较弱小的占城,引起东南亚地区极度不安的局势。占城国工数次遣使向成祖告急,成祖数次遣使劝谕安南统治者改过罢兵。然而黎氏却变本加厉,又将战火烧到了中国边境。自永乐年间起,广西、云南边境地区相继被安南统治者侵扰,使中国与安南关系更加恶化。

为了劝说安南不要挑起事端,明成祖以极大的耐心,至少五次派使节至安南,希望和平友好地解决边境问题。安南统治者竟公然劫杀明朝使节,终于激起了明朝与安南兵戈相见。

征安南之役进行得很顺利,永乐四年(1406)底,明军进人安南后,纪律严明,一再宣告;“黎氏父子,必获无赦,胁从必释,毋养乱,毋玩寇,毋毁庐墓,毋害稼墙,毋斥人妻女,毋杀降,有一犯者,虽功不饶。”此举得到了许多不满黎氏政权统治的安南各阶层的支持,他们积极与明军配合,提供帮助。永乐五年(1407)5月,黎氏父子被抓获,战争胜利结束。在这场战争中,黄福受命先至两广治办军需,很好地保证了明军的后勤供应,为平定安南提供了有力的物质保证。

在平定安南后,南策州官员莫邃与安南着老尹沛等1100余人联名给明军统帅张辅上书:“安南本古中国之地,其后沦弃,溺于夷俗,不闻礼仪之教,幸遇圣朝扫除凶孽,军民老稚得睹中华衣冠之盛,不胜庆幸,咸愿复古郡县,庶几渐革夷风,永沾圣化。”

张辅根据当地人民要求,上书成祖,成祖于永乐五年(1407)宣布设立交趾布政使司和按察使司,任命黄福以尚书兼掌布政、按察二司事,全权处理交趾的民政与司法工作,后又命英国公张辅镇守交趾。

黄福在交趾任上,一直面临着极为尖锐的民族矛盾。他意识到仅靠大量军队是难以稳定交趾局势的。他写信给张辅,力主在补充兵伍、完善兵制的基础上用文治的办法让交趾人民安居乐业,使交趾局势不致生变。为此,在任期间既协调完善军队又重点采取了种种稳定交趾局势、发展交趾经济、造福当地人民的举措。

首先,黄福以恢复因战争造成的混乱局面,稳定安南局势为当务之急。他发布告示:“陈氏诸已被杀者咸予赠溢;宗族被害者赠官;军民死亡暴露者掩埋之;居官者仍其旧,与新除者参治;黎氏苛政一切镯除;遭刑者悉放免;礼待高年硕德;鳄寡孤独无告者设养济院;怀才抱德者,敦遣赴京。”这个告示得到交趾各阶层拥护,起到了稳定局势的作用。

为进一步巩固对交趾的统治,黄福、张辅等还遵照成祖指示举荐交趾各界人才到中国做官或学习后再回交趾为官;并访求“山林隐逸、明经博学、贤良方正、孝弟力田、聪明正直、廉能于济、练达吏事、精通书算、明习兵法及容貌魁岸、语言便利、替力勇敢、阴阳术数、医药方脉诸人,悉以礼敦致,送京保用”。先后举荐上述各类人士多达9000人。这些人到中国,不仅促进了中国与交趾的文化人才交流,而且,由于受到中国文化的熏陶,相当一部分人回归后得到黄福的重用,成为明政府依靠的力量,对黄福在交趾19年的治理起了帮助作用。

其次发展经济黄福根据交趾当时的情况,采取了一系列措施,减轻人民赋税,保障粮食供给,开辟交通路线,鼓励商业贸易。黄福向明成祖提出如下建议:

一、交趾赋税轻重不一,请酌定,务从轻省;

二、循沪江北岸至钦州,设卫所,置释站,以便往来。

二、开中积盐,使商贾输粟,以广军储。官吏傣禄,仓粟不足则给以公田。

四、广西民魄运,陆路艰险,宜令广东海运20万石以给。在各州县广设粮仓储备粮食。

黄福的建议,立即为明政府批准,收到了如期的效果。

一直到离任,黄福一直重视发展农业生产,他向朝廷提出建议:“宜广积储蓄粮以图安固”,并提出两条建议:一是希望裁减卫所中的老弱病残士兵,将结余下来的钱粮用来保障身体强壮上兵的需要,以此提高军队的战斗力,保证军粮供应;二是希望改变将罪犯送到内地改造的做法,让他们在当地集中劳动,缴纳粮食来赎罪,以此来保障军队的供给,这两条建议均被皇帝采纳。由于黄福在交趾重视农业生产并不断调集内地粮食支援交趾贫困地区,因此在明代直接统治的20余年间,交趾没有出现大的饥荒,虽有战乱,但经济还是获得了长足的发展。

再次,针对儒学在.历史上对安南影响较大这一状况,黄福大力普及文化教育,完善科举制度:

黄福深知,只有将儒学思想灌输到交趾.人民群众中去,开发智力,兴教化,才能提高当地人民的.义化素质,确保政令法律的贯彻执行,·促进政权的巩固和经济的发.展,为此他特别重视学校教育和科举制度的推行。黄福到任不久,就下令在交趾布政司管辖范围内设立府、州、县儒学及阴阳学.、医学、僧纲等学科,选拔其中的优秀学生,送到北京国子监深造。为了.更好地宣传儒家思想,黄福于永乐十一二年下令各州县设立文庙,以便举行祭祀之礼。为了普.及中国传统文化知识,他要求明政.府赐给各类书籍,以备学者研究和学生读书使用。明朝学者严从简在他的《殊域周咨录》中提到当时交趾的汉文书籍为数众多,他做了如下统计:

如儒学则少微史、资治通鉴、东莱史、五经四书、胡氏左传、性理氏族、韵府、翰默类聚、韩柳集、诗学大成、唐书、汉书、古文四均、四道源流、鼓吹、增韵、广韵、洪正韵、三国志、武经、黄石公素书、武侯将苑百传、文选、文萃、文献、二史纲目、贞观政要、毕用靖、钱中舟万选大分家教、明心宝鉴、剪灯新余话等书。若其天文地理、历法相书、算命占择、卜巫算法、篆隶字、医药诸书,并禅林道录、金刚玉枢、诸佛经杂传并有之。

据文献资料统计,明代流传到安南的中国书籍多达一千余种,其中相当大~一部分是水乐年间交趾布政司设置时期传到安南的。

黄福在交趾布政使司任上还完善了交趾地区的科举制度,使之与内地同等。通过考试也选拔了当地一批人才。黄福用儒学思想感化人民的做法给安南人民留下了深刻的印象,对交趾社会也产生了较大的影响。宣德年间,明军撤出交趾,黎朝建国后,明朝的许多措施大都被废除,唯独黄福时期颁布的文化教育和科举制度仍完整地被保留下来,并继续发展。明朝也成为历史上中国传统文化对安南影响最大的一个时期。

另外,黄福在任期间,能够团结中越官员,化解矛盾,减轻祸乱,做到一切“镇之以静,.上下怡然”。

黄福到交趾上任后,虽以工部尚书掌布政、按察二司事,但要充分施展才能,并不是一件很容易的事。首先,面临着调节统治阶级内部各阶层之间利益分配中的矛盾。因为当时的交趾,有执掌军权的征夷将军张辅率领的十万军队,直接听命于皇帝,并不归布政司指挥;有皇帝指派坐镇交趾骄横跋息的宦官;即便在交趾布政司下属的官员中,既有朝廷直接任命、从内地调遣去的官员,又有当地归降明朝的官员,还有因过错或犯罪而被流放的原内地官员。他们的利益不一,一旦使用或处理不当,势必会引起局势的混乱。在这力一面,黄福颇费心机。

他首先协调好与掌握交趾军权的张辅等将领的关系。张捕在推翻安南黎季耸政权的过程中功劳最大,是明朝优秀的将领。在交趾布政使司设立的初年,由于局势尚不稳定,他也是明成祖最为倚重的人物。黄福与他相处融洽,对于交趾的军务也多有建议;他也积极支持黄福的工作。永乐八年至永乐十一年(141于一1413),当交趾贵族陈季扩、简定发动叛乱时,张辅在黄福等文官的有力支持下,在交趾拥护明军的当地官员和武装的有利配合下,很快平定了叛乱。黄福和张辅,二人一文一武,一直到永乐十四年(1416年)张辅离任返国,他们都相互协作共事,保证了交趾稳定的局面。黄福在交趾的另一位合作者是陈拾,陈洽以.吏部左侍郎身份协助黄福处理交趾布政使司的事务,黄福也能充分发挥陈洽的才能。黄福与他相互配合,处理事务时分工协作,使一各项.工作都井然有序。

对当时朝廷中一些官员提出的好建议,黄福不仅予以支持,而且还上书明政府加以执行。如当时朝廷规定官员在任职九年之后才能加以考评,这样时间过长,很难调动官员的积极性。御.史黄宗载出使交趾看到一些地方官不太尽职,建议对地方官员及时考核。黄福非常赞同,并支持黄宗载上书朝廷,建议改变考核制度。这个建议得到了成祖的批准,黄福立即在交趾实行,对官员及时考评,升降奖默以业绩为依据。激发了各级官员的热忱,有利于政令在各地方推行。当时还有不少国内官员,因过错或违逆皇帝被贬官交趾,对他们的到来,黄福没有加以排挤、疏远,而是积极关心照顾他们的生活,对确有才干者在自己的职权范围内积极加以提拔使用,从而调动了这些受到压抑打击郁郁不得志的官.员的积极性。《明史·黄福传》中言及:‘旧寸群臣以细故滴交趾者众,福咸加拯恤。甄其贤者与共事,由是至者如归。”黄福此举不仅使他在官员中赢得了声誉,而且使这些官员感念黄福知遇之恩,在新的岗位上施展刁‘干。如原监察御史何忠被贬交趾后,’‘廉慎,人莫敢干以私,·一出为政平知州,民安其政”①。由广东按察使贬官交趾,后担任谅州知府的刘子辅也是“善抚循其民。黎利反,子辅与守将集兵民死守亦九阅月”②,后城破不屈而死。类似这样的官员还有很多。

交趾三司成立以后,有许多官员是当地人出身,他们在推翻黎氏旧政权时有助于明朝,在当地群众中也有较高的声望。黄福善于团结他们,十分尊重他们的意见,对确有政绩者也建议明政府提拔使用。一些当地官员在黄福手下承担了相当重要的工作,并有很好的政绩。如裴伯矩任按察使左参政;莫邃先任谅州知府,后升任交趾布政司左参政;莫勋先任江州知府,后升任布政司左参政;胡度任义安知府;阮如偶任都指挥全事等等。他们在任职期间都能与黄福密一叨配合,为稳定交趾局势尽了职责。

黄福在交趾期间,除了尽力做好“编民籍,定赋税,兴学校,置官师”及各项日常行政工作外,还曾“数召父老宣谕德意,戒属吏毋苛扰”,特别是对一些仗势扰民引起地方混乱的权势人物进行了坚决的抵制和.斗争。其中最典型的例r是与宦官马骐的斗争。永.乐十五年,中官马骐以镇守和监军的名义到交趾,“大索境内珍宝,人情骚动”。他规定交趾每年必须岁贡扇万柄,翠羽万只,.又借机抢掠,抢夺民间珍宝、古玩,‘’淇暴而残,交人苦之,三年问判者四五起”③。如交趾地方势力“土官同知陈可伦、判官阮昭、千户陈汹、南.灵州判官阮凝、左平知县范伯高、县巫武丸、百户陈履迹等一时并反··,…俄乐巡检黎利、四忙故知县车锦之子二、义安知府潘僚、南灵州于户陈顺庆、义安卫白户陈直诚,亦乘机作乱”④。由于马骐激变,交趾局势一时又变得严峻起来。黄福除了协助交趾将军丰城侯李彬全力平定叛乱、重点打击声势最大的黎利外,还积极对民众采取安抚措施,对马骐估宠虐民之举,“福数裁抑之”,不因他是成祖的亲信宦官而屈从.而是进行坚决的抵制和.斗争。黄福与马骐的斗争对于减轻百姓负担、缓和因马骐搜掠而激化不稳的交趾局势起了很大作用。马骚民之举动因黄福的抵制而难以全面得逞,不免对黄福恨之入骨,竟向明成祖写信“诬福有异志”,但因明成祖对黄福很了解,马骐的陷害未能得逞。黄福对马骐的斗争对于减轻百姓负担、尽快缓和因马骐的搜掠而激化不稳的交趾局势起了较大作用。在黄福和李彬恩威并用之下,黎利等人的叛乱也一度被平息’卜去二到永乐二十二年(1424年)仁宗即位召还黄福之时,黎利已被击败并逃到老挝,威胁也曾一度消除。

黄福在交趾18年,被认为“视民如子,劳辑训伤,每戒郡邑吏修抚字之政。新造之邦,政令条画,无巨细咸尽心焉”①。他的举措得到了安南.人民的高度称赞,他也因此受到交趾各阶层的爱戴,临回国时,“’交人扶携走送,号泣不忍别”,出现了万众出门送行的感人场面。

黄福离开交趾不久,宦官山寿掌权,交趾的上层官员中争权夺利的纷争日趋激烈,政令军令出自多门,陷入混乱之中。黎利见有机可乘,乃率众从老挝杀回交趾,企图东山再起。大敌当前之时,交趾的文武官员却无法按统一步调行事。陈洽虽以兵部尚书兼布、按二司事,却无力挽救局势,他要求掌握军权的征夷将军陈智、总兵方政和中官督军山寿协力进兵剿灭黎利,但是三个人谁也不听他调遣。山寿原与黎利交好,一意主抚,而对黎利攻城掠寨竟拥兵不去救援。陈智虽为武将,但“素无将略,惮贼,因借抚以愚中朝,且与方政注,遂顿兵不进,贼益无所忌”。方政有勇无谋,又与陈智互不相容,互不配合,因而屡战屡败。以致黎利势力坐大,地盘也越占越多。陈洽不得已向明政府求援,但明政府所派的征夷将军王通也是庸劣之才,他不听陈洽劝阻,轻易进兵,结果中伏大败。此后一踱不振,“一战而败,心胆皆丧,举动乖张,不奉朝命,擅割清化以南地与贼,尽撤宫吏军民还东关”。他还私下与黎利和谈,使明军士气受到很大影响。另一将军柳升则过分轻敌,刚入交趾即中伏身亡。值此危急时刻,交趾布政司按察司官员不得不联名上奏朝廷,要求黄福再返交趾执掌大权,“交趾布、按上言:尚书黄福,旧在交趾,民心思之,乞令复至,以慰民望”①。明宣宗于是召见黄福,“救曰:‘卿惠爱交人久,交人思卿,其为联再行。’仍以工部尚书兼詹事,领二司事”。黄福二次临危受命,再赴交趾。但当黄福于宣德吮年九月抵安南境内时,交趾局势已发生了兵变。明宣宗准备结束交趾战争,明军部分已撤出交趾,交趾大部为黎利所控制,黄福不仅已无回天之.力,而且在从交趾退回的途中不幸为黎利的军队所俘。作为敌对政权的毛官,按常理推断被俘以后的处境是极为悲惨、痛苦的,然而出乎黄福预料的是,俘获他的敌人不仅没有折磨他,反而给他很高的礼遇和褒扬,馈送金银礼送其回国。《明史·黄福传》的下面一段记载确实耐人寻味:

比至,柳升败死,福走还,至鸡陵关.为贼所执,欲自杀::贼罗拜下泣曰:“公,交民父母也,公不去,我曹不至此(先生是交趾民众的父母官,先生不走,我等也不至于此)。”力持之。黎利闻之曰:“中国遣官吏治交趾,使人人如黄尚书,我岂得反栽!”遣人驰往守护,馈白金喉根,肩典送出境。至龙州,尽取所遗归之官。

黄福此次转危为安主要是得力于他在交趾人民心中的巨大威望,连敌人也对他钦佩至极。黄福在生死关头也表现了一个明朝高级官员凛然不屈的气节。他在自杀不成的情况下,对抓获他的交趾人“斥之,谕以顺逆”。返回国境后,立即将交趾人送给他的礼物“尽取所遗归之官”。黄福二返交趾的使命虽未能达成,但其精神和意志品质是值得后人学习的。

交趾承宣布政使司

交趾承宣布政使司

黄福在交趾布政司任上18年,其政绩和声誉传播在安南大地上,许多年后安南人民仍不能将其忘怀。有一件事情可以允分证明这一点;明英宗时期,黄福以70多岁高龄在南京任兵部尚书,一次兵部侍郎徐琦出使安南回国,到南京看望黄福。同去的还有陪同徐琦到中国访问的安南使节,当别人指黄福问安南使节是否认识此人时,安南使节竟回答:“’南交草木,亦知公名,安得不识?”①由此叮见黄福的名字在十余年后仍被安南人民铭刻在心,久难忘怀。他不愧是对安南经济文化发展作出贡献的重要政治家,是中国与安南友好交往的杰出代表人物。

黄福在安南期间,在紧张工作之余,还结合实地考察,对当地风俗民情、历史地理、山川、掌故等作了记述,撰写了《安南事宜》、《安南水程日记》、《使交文集》等著作,成为后人研究当时安南历史、地理、风俗人情的重要参考文献。黄福作为著名政治家,青史流芳。

交趾承宣布政使司治交州府,辖交州府、北江府、谅江府、三江府、建平府、新安府、建昌府、奉化府、清化府、镇蛮府、谅山府、新平府、演州府、乂安府、顺化府等十五府、三十六州、一百八十多个县。又置太原直隶州、宣化直隶州、嘉兴直隶州、归化直隶州、广威直隶州等五个直隶布政司的州,分辖二十九县,在要地则设十一卫、三所,一市舶司。 后太原直隶州、宣化直隶州分别升为太原府、宣化府;九年末(1412年)置宁化直隶州;十三年(1415年)置升华府;降演州府为演州直隶州。

府 | 属州 | 属县 | - | - |

|---|---|---|---|---|

交州府 *设医学僧纲司、泸江驲、丰盈库、永丰仓、税课司 *在泸江设递运司 | - | 东关(本府亲领) | - | - |

慈廉(本府亲领) *在兵神设河泊所 *在婆加设巡检司 | - | - | ||

威蛮州(原称国威州) | 山定(原称山明) *设税课局 *在山定设河泊所 | - | - | |

清威 *设税课局 *在清威设河泊所 | - | - | ||

应平(原称应天) *设税课局 *在三议河设巡检司 | - | - | ||

大堂 *设税课局 *在江潭设河泊所 *在三江口、场津桥设巡检司 | - | - | ||

福安州(原称上福州) *设税课局 | 保福(原称上福) *在保福设马驲 | - | - | |

芙蒥 | - | - | ||

清潭(原称龙潭) | - | - | ||

三带州 *设税课局 | 扶隆 *在江口镇设巡检司 | - | - | |

安郎 | - | - | ||

扶宁 *设税课局 *在园山镇设巡检司 | - | - | ||

安乐 | - | - | ||

立石 *在车朗镇设巡检司 | - | - | ||

元郎 | - | - | ||

慈廉州 *设税课局 *在上古设河泊所 | 丹山(原称丹阳) *在喝江口设巡检司 | - | - | |

石室 *设僧会司 | - | - | ||

利仁州 *设税课局 *在养顽设河泊所 | 清廉 *在泾蜍设巡检司 *在姜桥设马驲 | - | - | |

平陆 *在宁江设巡检司 *在永安设马驲 | - | - | ||

古榜 *在泡桥、永江口设巡检司 | - | - | ||

古者 | - | - | ||

古礼 | - | - | ||

利仁 | - | - | ||

北江府 *设税课司 *在连接三带州的长江设河泊所 | - | 超类(本府亲领) | - | - |

嘉林(本府亲领) *设儒学 *在嘉林设马驲 | - | - | ||

嘉林州 *设税课局 | 安定 | - | - | |

细江 *设税课局 | - | - | ||

善才 *设税课局 | - | - | ||

武宁州 *设税课局 | 仙游 | - | - | |

武宁 *设税课局 *在市桥设马驲 *在市桥设递运司 | - | - | ||

东岸 *设税课局 | - | - | ||

慈山 | - | - | ||

安丰 | - | - | ||

北江州 *设税课局 | 新福 | - | - | |

善誓(原称佛誓) | - | - | ||

安越 | - | - | ||

谅江府 *设税课司 | - | - | - | 清远(本府亲领;原称龙眼) *在设翁罗河泊所 |

古勇(本府亲领) *设税课局 *在粉池设河泊所 | ||||

凤山(本府亲领) | ||||

那岸(本府亲领) | ||||

陆那(本府亲领) | ||||

谅江州 | 清安(原称安世) *设税课局 | |||

安宁 | ||||

古陇 | ||||

保禄 *在下昌设税课局 *在芹站设马驲 *在芹站、鸡陵设递运司 | ||||

南策州 | 青林 *设税课局 *在平滩、江口设巡检司 | |||

至灵 *设税课局 *在古法渡设巡检司 | ||||

平河 *设税课局 *在冻美设河泊所 *在多鱼海口、堆海口、安铺江口设巡检司 | ||||

上洪州 | 唐濠 *在金缕设税课局 | |||

唐安 *在司王设税课局 *在泾咍设河泊所 | ||||

多锦 *在麻浪设税课局 *在阿牢江设巡检司 | ||||

三江府 *设丰济仓 | - | - | 洮江州 | 山围 *在陈舍设巡检司 |

麻溪 *在花原山设巡检司 | ||||

清波 | ||||

夏华 *在荡灰设巡检司 | ||||

宣江州 | 东栏 *在古雷江设巡检司 | |||

西栏 *在轩关设巡检司 | ||||

虎岩 *在三岐江口设巡检司 | ||||

沱江州 | 陇拔(原称龙拔) *在费舍设巡检司 | |||

古农 *在洒舍设巡检司 | ||||

建平府(原称建兴府) *设永盈库、常丰仓、税课司 | - | 懿安(本府亲领) *在路沛江设巡检司 | - | - |

安本(本府亲领;原称天本) | - | - | ||

平立(本府亲领;原称独立) | - | - | ||

大湾(本府亲领) *在大安海口设巡检司 | - | - | ||

望瀛(本府亲领) | - | - | ||

长安州 | 威远 | - | - | |

安谟 *在安谟、海口设河泊所 *在神投海口设巡检司 | - | - | ||

安宁 *在山水江设巡检司 | - | - | ||

黎平(原称黎家) *在生药、山江设巡检司 *在生药设马驲 | - | - | ||

新安府(原称新兴府) | - | 峡山(本府亲领) *在峡山设税课局 | - | - |

太平(本府亲领) *设税课局 *在嘹江、多合、泾口设巡检司 | - | - | ||

多翼(本府亲领) *设税课局 *在栗江设巡检司 | - | - | ||

河瑰(本府亲领) *设税课局 *在支隆渡设巡检司 | - | - | ||

西关(本府亲领) *设税课局 *在支来庄设巡检司 | - | - | ||

东潮州 | 东潮 *在天廖江、屯山设巡检司 | - | - | |

古费(原称费家) *在扶带社海口设巡检司 | - | - | ||

安老 *在古齐场设河泊所 *在老海口、多混海口设巡检司 | - | - | ||

水棠 | - | - | ||

靖安州(原称安邦州) | 同安(原称安邦) *在同安海口设巡检司 | - | - | |

支封 *在阿蹑社设河泊所 *在多俚社海口设巡检司 | - | - | ||

安立 | - | - | ||

安和(原称安兴) *在小白藤海口设巡检司 | - | - | ||

新安 | - | - | ||

大渎 | - | - | ||

万宁 | - | - | ||

云屯 | - | - | ||

下洪州 | 长津 *设税课局 *在波了社设巡检司 | - | - | |

四岐 *在四岐社、域个娄社、安定社设河泊所 *在域个娄队、油江队、祝水队设巡检司 | - | - | ||

同利 *设税课局 *在多弋设巡检司 | - | - | ||

清沔 | - | - | ||

建昌府 | - | 俸田(本府亲领) *在俸田设巡检司 | - | - |

建昌(本府亲领) *在黄江口设巡检司 | - | - | ||

布(本府亲领) | - | - | ||

真利(本府亲领) *在海门设巡检司 | - | - | ||

快州 | 仙吕 | - | - | |

施化(原称天施) | - | - | ||

东结 *在车栗口设河泊所 *在车栗口设巡检司 | - | - | ||

芙蓉 *在河鲁口、唐江桥设巡检司 | - | - | ||

永涸 | - | - | ||

奉化府(原称天长府) | - | 美禄(本府亲领) *在宁水口设巡检司 | - | - |

胶水(本府亲领) *在圆光设河泊所 *在添福海口、胶海口设巡检司 | - | - | ||

西真(本府亲领) *在带江口设巡检司 | - | - | ||

顺为(本府亲领) *在阿江口、会江口设巡检司 | - | - | ||

清化府 | - | 古藤(本府亲领) | - | - |

古弘(本府亲领) | - | - | ||

东山(本府亲领) | - | - | ||

古雷(本府亲领) | - | - | ||

永宁(本府亲领) | - | - | ||

安定(本府亲领) | - | - | ||

梁江(本府亲领) | - | - | ||

清化州 | 俄乐 | - | - | |

细江 | - | - | ||

安乐 | - | - | ||

磊江 | - | - | ||

爱州 | 河中 | - | - | |

统宁(原称统兵) | - | - | ||

宋江 | - | - | ||

支俄 | - | - | ||

九真州 | 古平(原称古战) | - | - | |

结悦 | - | - | ||

缘觉 | - | - | ||

农贡 | - | - | ||

镇蛮府(原称龙兴府) | - | 新化(本府亲领;原称御化) | - | - |

廷河(本府亲领) | - | - | ||

古兰(本府亲领) | - | - | ||

神溪(本府亲领) | - | - | ||

谅山府 | - | 新安(本府亲领) | - | - |

如敖(本府亲领) | - | - | ||

丹巴(本府亲领) | - | - | ||

丘温(本府亲领) *设递运司 | - | - | ||

镇夷(本府亲领) | - | - | ||

渊(本府亲领) | - | - | ||

董(本府亲领) | - | - | ||

七源州 | 水浪 | - | - | |

琴 | - | - | ||

脱 | - | - | ||

容 | - | - | ||

披 | - | - | ||

平 | - | - | ||

上文州 | 杯兰 | - | - | |

庆远 | - | - | ||

库 | - | - | ||

下文州 | - | - | - | |

万崖州 | - | - | - | |

广源州 | - | - | - | |

上思朗州 | - | - | - | |

下思朗州 | - | - | - | |

新平府 | - | 福康(本府亲领;原称上福) | - | - |

衙仪(本府亲领) | - | - | ||

知见(本府亲领) | - | - | ||

政平州(原称布政州) | 政和(原称布政) | - | - | |

古邓(原称邓有) | - | - | ||

从质 | - | - | ||

南灵州(原称明灵州) | 丹裔 | - | - | |

左平(原称左布) | - | - | ||

夜度 | - | - | ||

演州府 | 演州 | 千冬(本府亲领) | - | - |

芙蓉(本府亲领) | - | - | ||

芙蒥(本府亲领) | - | - | ||

琼林(本府亲领) | - | - | ||

乂安府 | ─ | 衙仪(本府亲领) | - | - |

丕禄(本府亲领) | - | - | ||

古杜(本府亲领;原称杜家) | - | - | ||

支罗(本府亲领) | - | - | ||

直福(本府亲领) | - | - | ||

土油(本府亲领) | - | - | ||

偈江(本府亲领) | - | - | ||

土黄(本府亲领) | - | - | ||

南靖州(原称日南州) | 河黄 | - | - | |

磐石 | - | - | ||

河华 | - | - | ||

奇罗 | - | - | ||

驩州 | 石塘 | - | - | |

东岸 | - | - | ||

路平(原称上路) | - | - | ||

沙南 | - | - | ||

顺化府 | 顺州 | 巴阆 | - | - |

利调 | - | - | ||

安仁 | - | - | ||

化州 | 利逢 | - | - | |

士荣(原称世荣) | - | - | ||

乍今 | - | - | ||

茶偈 | - | - | ||

思容 | - | - | ||

蒲苔 | - | - | ||

蒲浪 | - | - | ||

直隶布政司 | 太原州 | 富良 | - | - |

司农 | - | - | ||

武礼 | - | - | ||

洞喜 | - | - | ||

永通 | - | - | ||

宣化 | - | - | ||

弄石 | - | - | ||

大慈 | - | - | ||

安定 | - | - | ||

感化 | - | - | ||

太原 | - | - | ||

宣化州(原称宣光州) *设税课局 *在长江设河泊所 | 旷 | - | - | |

当道 *在兰社设巡检司 | - | - | ||

文安 *在渭隆江口设巡检司 | - | - | ||

平原 *在北衢设巡检司 | - | - | ||

底江 *在锡山镇设巡检司 | - | - | ||

收物 *在石思乡设巡检司 | - | - | ||

大蛮 *在北果桥设巡检司 | - | - | ||

杨 | - | - | ||

乙 | - | - | ||

嘉兴州 | 笼 | - | - | |

蒙 | - | - | ||

四忙 | - | - | ||

归化州 | 安立 | - | - | |

文盘 | - | - | ||

文振 | - | - | ||

水屋 | - | - | ||

广威州 | 麻笼 | - | - | |

美良 | - | - |

图表内容,依据《明实录·太宗实录》卷六十八永乐五年六月癸未条制成。 其后,各地的建置情况陆续有所改动。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。