-

郑贵妃 编辑

郑贵妃(1568年—1630年),顺天府大兴(今北京大兴)人。是明神宗朱翊钧的宠妃。

隆庆二年(1568年)十二月出生, 万历九年(1581年)九月,郑氏在宦官为神宗选妃时入选。万历十年(1582年)三月郑氏被册封为淑嫔。万历十一年(1583年)七月被册封为德妃。 万历十二年(1584年)七月被册封为贵妃。 万历十四年(1586年)正月初五诞皇第三子朱常洵, 二月被册封为皇贵妃, 地位仅次于皇后。 万历四十八年(1620年),神宗朱翊钧病逝,遗命晋郑氏为后,朱常洛登基后勉强应允。旨意传到礼部,礼部上疏谏止,郑氏封后一事作罢。崇祯三年(1630年)五月二十五日郑氏去世,享年六十三岁, 谥曰"恭恪惠荣和靖皇贵妃",十一月入葬十三陵陵区银钱山东麓的神宗朱翊钧妃坟。

郑氏为人机敏,再加上姿色娇艳,生性活泼,赢得了朱翊钧最佳宠爱。郑氏欲立其子为太子而引发了长达十数年国本之争,明朝后期的门户之祸也由此而起。此后的妖书案、梃击案、红丸案中,郑氏又成为矛盾的焦点。郑氏在万历一朝的活动,引发了巨大的政治动荡。

别名:郑贵妃、郑皇贵妃

谥号:恭恪惠荣和靖皇贵妃

所处时代:明朝

民族族群:汉族

出生地:顺天府大兴县(今北京市大兴区)

出生日期:1569年1月10日

逝世日期:1630年7月5日

初入宫闱

郑贵妃生于隆庆二年(1568年)十二月二十四日, 万历九年(1581年)八月十二日,大婚几年的明神宗因“内职未备,储嗣未蕃”,命“愽选淑女以备侍御”,内阁首辅张居正查得嘉靖九年明世宗遴选九嫔旧例,上奏明神宗。 八月十八日,明神宗敕礼部,要求选择”年十四岁以上,十六岁以下,容仪端淑,礼教素娴,及父母身家无过者“的女子,并特意嘱咐“安静行事,毋得因而骚扰”, 时年十四岁。

万历十年(1582年)三月六日,明神宗御皇极殿,传制册封九嫔,郑氏因姿色出众,受册为淑嫔,位居九嫔第二位, 时年十五岁。

影视截图

影视截图

万历十一年(1583年)七月二十六日,明神宗谕内阁,淑嫔郑氏因孕,晋封德妃,是为九嫔中第一位封妃之人。 八月七日行德妃册封礼,遣定国公徐文璧、朱应桢为正使,大学士申时行、余有丁为副使持捧节册,册封淑嫔郑氏为德妃。 明神宗在德妃册文中夸奖郑氏:“柔嘉玉质,婉嬺兰仪。“ 郑氏在宫中“后庭宠幸者无出妃右。”

同年十一月二十七日郑德妃生下皇次女云和公主, 明神宗大喜,不仅为女儿取名为轩姝,取朱家爱女之意,并当即要求取太仓银十万两,光禄寺银五万两来庆祝小公主的新生。

万历十二年(1584年)七月二十一日明神宗谕礼部进封贵妃郑氏, 八月七日,明神宗遣定国公徐文璧,大学士申时行为正使,恭顺侯吴继爵,彰武伯杨炳,大学士许国为副使,各持捧节册,进封德妃郑氏为贵妃。 贵妃册文中“仪容淑慎,性质柔嘉”正是明神宗对郑氏的赞美。

同年十二月二十九日郑贵妃生下皇次子朱常溆,小皇子不幸当日夭折。 万历十三年(1585年)正月十九日,明神宗追封皇第二子为邠哀王,遣成国公朱应祯、大学士申时行持捧节册行礼,后安葬金山。

据万历朝户科给事中姜应麟的后人,在《湛园集》里的记载,郑贵妃身怀皇第二子时,宠冠后宫已三年矣,明神宗与之戏逐,而伤身,致皇二子早夭。郑贵妃因而怨怼于明神宗,神宗怜惜贵妃,便与其私下盟誓,若再有生子必立为东宫。后皇第三子出生,明神宗果然特加优待。

宠冠后宫

明朝文学家沈德符在其所著的《万历野获编》一书中写到,明宪宗之万贵妃受宠之时已非年少,而恩宠不衰,”亦犹今上(明神宗)之专眷郑贵妃,岁三十年也“。从郑皇贵妃参选九嫔进宫,一直到明神宗驾崩前,留下立郑皇贵妃为后的遗言,恰如沈德符所言,三十八年矣。

万历十四年(1586年)正月初五,郑皇贵妃生下皇三子福忠王朱常洵, 明神宗命取太仓银十五万两,用以庆祝皇第三子出生。

皇帝对皇三子的偏爱超过了皇长子,使朝廷大臣预感到即将面临一个棘手的难题:册立谁为太子?册立皇长子常洛,还是册立皇三子常洵,是牵涉到“国本”的头等大事。

二月三日,皇三子即将满月之际,内阁首辅申时行上奏明神宗,请尽快册立皇长子为太子,被明神宗以“元子婴弱”为借口,推迟两三年再行册立。

二月五日,大学士申时行等再次上奏,重申了早日册立国本于社稷有益,又针对明神宗”元子婴弱“的借口提出了解决方法,即可以先行册立之事,至于太子出阁讲学则可以推迟两三年再举行。明神宗对此只批示“遵前旨行”, 并于是日谕礼部:“贵妃郑氏,进封皇贵妃。”

此旨一出,引来众人反对,二月八日户科给事中姜应麟上疏题曰:贵妃郑氏以孕育蒙恩,但名号太崇,“其于中宫不已逼乎?”且郑贵妃所生只为皇第三子,皇贵妃之名,位亚中宫,邻于正嫡, 而皇长子之母王恭妃反居于其下,岂不长幼颠倒,伦理不顺。故请先册立恭妃王氏为皇贵妃,后及郑氏,并立皇长子为东宫。 明神宗在看到此疏之后震怒,手颤不能御笔,以手拍御案几裂,贬姜应麟极边杂职,为广昌县典史。

二月九日,吏部验封司员外郎沈璟亦上疏请求立储,并反对独封郑氏为皇贵妃,王恭妃亦该进封,以显示皇帝没有偏爱之嫌,明神宗怒命其贬谪三级,得行人司司正。

二月十日礼部上疏,再次请立皇储,且并封王氏、郑氏为皇贵妃,“上(明神宗)不听”。

二月十九日刑部山西司主事孙如法在奏疏中对明神宗关于独独进封贵妃郑氏为皇贵妃,“非为储贰,因其敬奉勤劳,特加殊封”的解释,予以辩驳。他认为这是一种托词:“天下之人但见恭妃王氏诞育元嗣,已及五年,是固左右宸居,朝夕奉御者也,岂毫无敬奉之劳?而未闻有奇封之典。贵妃郑氏敬奉勤劳,积有月日固然,而何其一生皇子,即有皇贵妃之封也?奇封之典贵妃能得之于皇子方生之日,而恭妃不能得之于五年敬奉之久?此天下之所以不能无疑也。”他为姜应鳞、沈璟辩护,认为二人被贬,反而导致人心更加怀疑。二臣所说,不过是“重储贰”“定大本”,因为立嫡以长自有定分,希望陛下早定而豫教,与陛下“立储自有长幼”之意,正好相合。他们所说的“慎封典”“详大典”,不过是说,恭妃、贵妃都诞育皇子,贵妃不应该独封,希望并封恭妃,并没有阻止贵妃之封。这也和皇上所说“册封非为储贰”之言,并不违背。既然如此,为什么要把姜、沈二臣贬谪呢?这正是天下之所以深深怀疑的地方。所以他主张,册立皇长子为皇太子,将恭妃、贵妃同时进封为皇贵妃。

孙如法的奏疏,言词虽然和缓,气势却很凌厉,明神宗看了大为光火:“立储定序已屡颁明示,孙如法不系言官,如何出位渎扰救护!宫闱事体彼何由知?好生狂躁。本当重处,姑降极边杂职。再有妄言者,重治如法。”皇帝一再严厉封杀批评意见,官员们只得缄默不响了。

三月二日,明神宗亲御皇极殿传制,祭告奉先殿,遣定国公徐文璧等,大学士申时行等为册封使,持捧节册,册封贵妃郑氏为皇贵妃。郑皇贵妃的册文中除了官方文书用来夸奖后妃的词句之外,有两句是明神宗特意加上的:“朕孳孳图治,每未明而求衣;尔肃肃在公,辄宣劳于视夜”。 正如黄仁宇在《万历十五年》中所言:“他(明神宗)隐居在深宫里,唯一能和他呼吸相通、忧患与共的就是贵妃郑氏。”

万历十五年(1587年)九月九日,郑皇贵妃生下皇四子朱常治。 明神宗取光禄寺银二十万两庆祝皇子的出生, 第四子于万历十六年(1588年)七月十四日薨逝, 未满周岁,追封沅怀王。

万历十六年(1588年)八月十三日,郑皇贵妃生下皇六女灵丘公主朱轩姚。 明神宗取太仓银二十万两庆祝公主的出生。

万历二十年(1592年)三月十日,郑皇贵妃生下皇七女寿宁公主朱轩媁。

国本之争

万历十四年(1586年),贵妃郑氏生皇第三子朱常洵,进封皇贵妃。因皇长子之母王恭妃不得进封,且神宗一直拖延册立太子,朝臣疑心郑贵妃图谋立自己的儿子朱常洵为太子,便争言立储,章奏累数千百,皆指斥宫闱,攻击朝政,神宗概置不问。 前后争吵长达十五年,使得无数大臣被斥被贬被杖打,明神宗身心交瘁、整个帝国不得安宁的国本之争由此拉开序幕。

万历十七年(1589年)十二月,大理寺评事雒于仁上《酒色财气四箴疏》,对明神宗进行批评、劝诫,使明神宗大为光火。万历十八年(1590年)正月初一,明神宗于毓德宫召见辅臣申时行等人,对于疏中“溺爱郑氏,偏宠贵妃”的指责做出了解释,说“朕只因郑氏勤劳,朕每至一宫,她必相随,朝夕间小心侍奉勤劳”。 在申时行再次提及立储之事时,明神宗又主动替郑皇贵妃做出解释,称“郑妃再三陈请”,只是自己认为长子犹弱,欲等其健壮再行册立之事。 国本一事,事关重大,在有太后、皇后的情况下,本不应由郑氏这个皇贵妃向皇帝屡屡进言,故大臣们对明神宗的解释并不信服,认为这不过是皇帝在为自己因爱偏废,不愿册立长子的行为而欲盖弥彰,且希望借此为郑皇贵妃博取好名声而做出的努力。

万历二十年(1592年)三月,郑皇贵妃在北京朝阳门外的东岳庙祈福立碑,碑文由武英殿大学士、太子太保、礼部尚书王锡爵亲自撰写,但不知是出于有心还是无意,在碑文中竟出现了“皇三太子”的称谓。在东岳泰山与国本相关的几个碑刻中,王锡爵撰写的《东岳庙碑》是最早出现“皇三太子”称号的碑,这也是最早称皇三子朱常洵为“太子”的历史记录。

在泰山三阳观,郑皇贵妃曾分别于万历十七年、二十二年、二十四年派乾清宫太监立了三通醮记碑文, 其中万历二十二年《皇醮记碑》和万历二十四年《皇醮记碑》皆出现了“太子”的称号,而此时东宫未立,对照万历二十年的北京《东岳庙碑》已称其“皇三太子”,显然“太子”所指为朱常洵。另有万历二十三年《太上老君常清静经》的碑石,碑阴题刻: “万历乙未八月吉旦,大明皇三太子发生刊板永远舍施。差官曹奉。” 直称朱常洵为“皇三太子”。只有万历十七年郑贵妃的第一通醮文,当时还称其子为“皇子”,未有“太子”之说。

郑皇贵妃与明神宗在国本之争的敏感时期,祭告象征正统的东岳泰山,并称其子朱常洵为“太子”或“皇三太子”,其欲借助泰山的超自然的力量,争立国本的政治目的昭然若揭。另外,对于泰山有诸多祠庙,为何郑贵妃会选择规模影响并不大的三阳观修醮,周郢认为是神宗一派在斗争中缺乏外廷支持,不敢将其内心所属的太子人选公诸于世,所以选择将真实意图隐含在幽僻的三阳观短碣中。而田承军则从三阳观的命名上解释郑贵妃所以选择此观的因由,认为泰山的三阳观,从字面来看便有“三阳交泰”即好运即降之意,因而希望其子登上太子之位,才是她选择至三阳观修醮的本意。

万历二十四年(1596年),乾清宫、坤宁宫被大火烧毁,明神宗先是移居毓德宫,后移居启祥宫,王皇后随之亦居住于启祥宫,但“中宫不复得时奉晏闲,惟翊坤宫郑皇贵妃及其他宠嫔侍左右”。皇后与皇帝同住于一宫,但是依然不得相见的情形,使得京中流言遍起,盛传中宫久病,侍卫不过数人,膳食服御,俱为明神宗裁减大半,王皇后渐渐抑郁成疾。大臣们怀疑,明神宗此举是想等待皇后病逝,好立郑皇贵妃为后,继而立皇三子朱常洵为太子。

万历二十八年(1600年),皇长子讲官黄辉从内侍处探得宫中情况,言皇后多疾,左右之人多认为待得王皇后崩逝,郑皇贵妃将正位中宫,遂将此事告知工科都给事中王德完。十月王德完上疏明神宗,应当眷礼中宫,疏入,帝震怒,并将其下诏狱拷讯。 十月三十日明神宗传谕内阁,称皇后乃圣母所选之原配,一直优容以待,只是近几年来为人逐渐变得悍戾不慈,不得以时常教训于她,以全妇道。

神宗圣谕分明是要辟谣,不过“悍戾不慈”等词语却起到了欲盖弥彰的效果,可见王皇后在宫中并不为明神宗所喜,处境艰难。而与皇后之位仅一步之遥的郑皇贵妃分明已有与中宫王皇后分庭抗礼之势。万历二十六年的《真圆通塔院碑》的捐助名单中“皇贵妃郑”与“中宫皇后王”比肩与慈圣皇太后之下。 沈德符《万历野获编》亦记载,“犹记向游郊外一寺,亦敕建者,壮丽特甚,登殿礼佛,见供几个并列三位,中曰'当今皇帝万岁景命',左曰'坤宁宫万岁景命',右曰'翊坤宫万岁景命'”。翊坤,则郑妃所处宫也。” 在此寺则郑贵妃与王皇后并列于神宗左右,皆显示出郑皇贵妃在宫廷中的实际地位已于中宫皇后不相上下。

妖书案

万历十八年(1590年),大儒吕坤在山西按察使任内,将历史上的所谓“列女”事迹编为一书,提名《闺范》。由于吕坤是一个孜孜于求学问、以明道为己任的学者,因此《闺范》出版后流传很广,各地都有翻印本。

据晚明宦官刘若愚创作的笔记《酌中志》记载,明神宗酷爱读书,经常让太监宫人出宫替他搜集各类图书。万历乙未年即二十三年(1595年),明神宗将所得的《闺范》一书赠予郑皇贵妃,令人增补书中内容,以汉明德皇后开篇,以郑皇贵妃终篇,教化天下妇女。随后嘱咐郑皇贵妃的伯父郑承恩、兄弟郑国泰重新刊印,书名改为《闺范图说》,这使得吕坤所写的《闺范》蒙上了浓厚的政治色彩,以至于“不可传”。

万历二十六年(1598年),有托名燕山朱东吉的人为此书写了一篇跋文——《闺范图说跋》,标其名曰“忧危竑议”,借以耸人听闻。这篇跋文以隐晦的笔法影射吕坤写此书,虽无易储之谋,不幸有其迹象。一本议论妇女道德伦理的书被政治化、现实化,引起了一场轩然大波。

言官戴士衡弹劾吕坤“因承恩进书,结纳宫掖,包藏祸心”, “谓潜进《闺范图说》,结纳宫闱,因请举册立、冠婚诸礼”。 言语之中,明显涉及郑皇贵妃,引得明神宗不悦。

万历二十六年(1598年)五月十五日,明神宗下旨替郑皇贵妃辩解:“《闺范图说》是朕付与皇贵妃所看,朕因见其书中大略与《女鉴》一书词旨仿佛,以备朝夕览阅,戴士衡等这厮,每以私恨之仇结党造书,妄指宫禁,于挠大典,惑世诬人,好生可恶。此事朕已洞知,不必深辨。钦此。”

与此同时,全椒知县樊玉衡上疏,针对皇长子不册、不冠、不婚而遗天下大虑,告诫皇上。他援引历代嫡庶废立之事作为鉴戒,以古喻今,上疏称:“陛下爱贵妃,当图所以善处之。皇上虽无废长立幼之意,而牵于皇贵妃体貌难处之故,优游隐忍,甘以宗社为戏,不知天下者非我皇上与皇贵妃之天下。”讥刺皇上不慈、皇贵妃不智。 疏入,明神宗震怒,一日拟旨三四次,大学士赵志皋据理力救,劝明神宗自其继位以来尚没有诛杀过谏臣。帝乃焚其疏,忍而不发。

万历二十九年(1601年)春,皇长子朱常洛移居迎禧宫,十月被立为皇太子,然而并未消除群臣的疑心。

由于明神宗过于偏爱郑贵妃及其所出的皇三子朱常洵,在国本已立之后,外廷对郑贵妃及其子朱常洵的疑心依然不减。发生于万历二十六年的妖书案, 万历四十一年,王曰乾诬告郑贵妃为立己子,施行厌胜之术,诅咒李太后,明神宗和太子朱常洛 万历四十三年的梃击案,郑贵妃都被或多或少的牵涉其中。 对于郑贵妃在这一系列政治事件中所充当的角色,清朝的史官在编写《明史》的时候认为,郑皇贵妃“亦非有阴鸷之谋、干政夺嫡之事,徒以恃宠溺爱,遂滋谤讪”,不过是因为明神宗对其过于溺爱,无端招致诽谤上身。

明神宗早年曾与郑贵妃在大高玄殿立誓,许以立爱,晚年曾因未能遵守诺言立福王为太子而心怀愧疚,便劝贵妃广为佛事,并为其提供资金,拿出十万帑银用于在通州建寺,并派郑贵妃的两个太监庞保、刘成监视。

遗言立后

从万历四十六年(1618年)夏天一直到病逝,明神宗的身体始终不好,且病痛不断。 万历四十八年(1620年)四月,王皇后病逝,在明神宗拖延皇后葬礼,逾三月都未为其上尊谥、写神牌神主的情况下, 明神宗病危时依然对太子留下遗言:“尔母皇贵妃郑氏,侍朕有年,勤劳茂著,进封皇后。” 神宗不仅在遗言中称郑皇贵妃为太子朱常洛的母亲,并一反礼制,在皇后去世不到四个月的时候,再次册立皇后,为了给郑皇贵妃在自己驾崩后名分和物质待遇上最大的保障。

《烬宫遗录》通过年老宫人和崇祯帝的对话,记载了明神宗临终前犹顾视郑皇贵妃的情形,“福藩陷后,有老宫人及见定陵,上问以往事,称:「神宗晚年,王皇后稀进见。福王辞之国,出宫门召还数四,期以三岁来入朝。大渐时,顾贵妃用洛阳为念,果母子专宠天下耶?就今以观,亦何益?」上为之嗟叹。”

明光宗继位后仍命礼部继续立后事宜,但受到内阁的强烈反对。礼部左侍郎孙如游上疏反对遵封郑皇贵妃为后,言其详细考察累朝典故,并无此先例,且以原配为后,乃皇后敌体至尊,以妃为后者,皆是因为其子为帝的缘故,历朝以来皆无以私爱而立后之礼的记载。并向明光宗言明,遵从先帝遗命非孝,尊礼实为大孝。疏入,未报。

八月十九日,郑皇贵妃之侄,左军都督府带俸都督佥事郑养性上疏明光宗,请求收回皇贵妃封后成命,久之乃允。

不久明光宗驾崩,朝臣兵科右给事中杨涟、御史左光斗、吏部尚书周嘉谟等人,并威逼利诱郑贵妃的侄儿郑养性,使郑养性力劝姑姑郑贵妃迁出乾清宫,移居慈宁宫,才久之始息。

明熹宗年间,魏忠贤专权,郑皇贵妃居仁寿宫养老。

崇祯三年(1630年)五月二十五日,郑皇贵妃薨逝, 年六十三岁,谥曰恭恪惠荣和靖皇贵妃,葬银泉山。

崇祯十七年(1644年)七月戊子,郑皇贵妃的孙子南明弘光帝朱由崧在南京登基称帝,并追尊祖母为孝宁温穆庄惠慈懿宪天裕圣太皇太后。

爱子爱女

郑贵妃在为《闺范图说》所作的自序中写道,自己“荷蒙帝眷,诞育三王、暨诸公主“,结合《明神宗实录》、《万历起居注》以及《酌中志》的记载,可知:”皇贵妃郑娘娘生皇二子、皇三子即福王,又生皇四子,生皇二女、皇六女、皇七女即封寿阳(宁)公主,驸马冉兴让所尚者也。“ 郑贵妃共诞育三子三女,是明神宗后宫诞育子嗣最多的女性,从万历十二年皇第二子朱常溆出生,到万历十九年,周端妃生下皇第五子朱常浩,后宫中只有郑皇贵妃一人诞育子女。

郑皇贵妃的子女,除去未满周岁早夭的,皆因母宠而得到明神宗异乎寻常的宠爱。

明神宗共有八子,长大成人者五人,其中称得上“爱子”的唯有皇三子朱常洵。前人曾将明神宗与朱常洵的关系比喻成汉高祖刘邦与爱子刘如意,“神庙之于福王,想亦如汉高、如意例,以母爱子,抱私婉恋耳,非有妨天下计也”。 户科给事中官应震就曾上疏明神宗“不可三偏”,其中第一条即“情爱不可偏溺,均吾君之子也”,对于皇太子朱常洛“十二年来,以讲学请则不报”,皇五子朱常浩则是“二十五龄,以婚请则不报”,其他二子“惠王念二龄、桂王十九龄,以选婚请则不报”,而唯独皇三子朱常洵则是“随请随报,屡请屡报”,以至于“宠盛而骄,祗恐阶之为祸”。 首辅叶向高也曾说过:“今东宫辍讲业已八年,其不奉皇上之天颜者,闻亦久矣。而福王时节入宫,每天两次进谒,皆人所知。亲疏悬殊,已生猜忖”。 礼部官员更是直接之名:“福王为陛下爱子”。 由于郑皇贵妃受宠,明神宗便最钟爱于皇三子朱常洵,有意事事竞相与皇太子比肩,虽事多不成,然神宗却执着不已。

皇第七女,寿宁公主朱轩媁,《明史》中记载“主为神宗所爱,恩泽异他主”, 因明神宗有十女,其余八女皆早夭,这里的“异他主”自然是指寿宁公主所得到的宠爱,比皇后所出的嫡公主,荣昌公主还要多。

《酌中志》记载,郑皇贵妃与明神宗曾亲自为寿宁公主挑选驸马。御前亲选之日,初选“顾姓者二人,冉姓者一人”,当日正值暑天,顾姓两人“白玉大簪,极细亮帽,发可以鉴,香气袭人,衣服楚楚,鲜鞋净袜”,而冉姓者“则衣不求鲜,戴圆罗帽,兢兢叩拜,不敢仰视”。明神宗重其人品朴实老成,便“隔帘向郑娘娘指而目之”,最终选定冉兴让为二人爱女寿宁公主的驸马。 从这段故事里,即可看出皇家对驸马人品的重视,也可窥知得宠母妃在选驸马时,对选择也有一定的影响。

恩及郑家

明朝外戚众多,外戚恩荫人数及其升迁顺序应当遵循皇太后家族优于皇后家族,皇后家族优于皇贵妃、贵妃、众妃家族的原则,但事实上外戚家族在这方面的待遇却并不完全遵此原则而主要取决于后妃受皇帝恩宠的程度。《明代外戚研究》一书就写道:“万历年间,备受眷宠的皇贵妃郑氏家族恩荫授职人数也远远多于皇后王氏家族。综合现有史料,有明一代受恩最隆故恩荫授职人数也最多的外戚家族当属仁宗张皇后家族、宣宗孙皇后家族、宪宗生母周太后家族、宪宗王皇后家族(主要在弘治、正德年间)、宪宗万贵妃家族、孝宗张皇后家族、世宗祖母邵太后家族、世宗生母蒋太后家族、神宗生母李太后家族以及神宗郑贵妃家族。”

不仅是郑皇贵妃的父兄、侄子,还包括她的伯父、堂兄,都受到明神宗的眷顾,屡屡破例晋升。

郑皇贵妃的父亲郑承宪,在万历十年(1582年)郑皇贵妃初封为九嫔之一的淑嫔之时,只被授予正五品正千户锦衣卫带俸一职。 仅仅一年之后,万历十一年(1583年)八月,郑皇贵妃从淑嫔进封德妃之时,明神宗立刻将郑承宪升为正三品锦衣卫指挥使带俸。 恰巧整一年之后,万历十二年(1584年)八月,郑皇贵妃再次从德妃晋升为贵妃,明神宗同时将郑承宪升为正二品都指挥使带俸。 直到万历十七年(1589年)郑承宪病逝,郑皇贵妃之父已经官至从一品都督同知。

万历十四年(1586年)五月二十六日,锦衣卫带俸都指挥使郑承宪向明神宗为故父郑福陈乞祭葬,工部题参承宪此请”实为逾分,合行停止“,时任礼部尚书的沈鲤也先后两次上疏”据例驳奏“,并参劾承宪”僭乞蔓引“,但明神宗依然同意“量给坟价银五千两自造,不为例”,则显然是因其本人宠爱郑皇贵妃之故了。

万历十七年(1589年)郑承宪病卒,郑皇贵妃之兄郑国泰向明神宗请求承袭父职,神宗本打算授予郑国泰都督同知一职,但因兵部反对,需减职相授,故明神宗授予郑国泰正二品都指挥使一职。数日后兵科都给事中张希皋上疏神宗:“都指挥使只比都督同知低一等,系流官,按照会典,不应承袭。郑承宪已官居极品,国泰如今又得高位,如此优待皇贵妃家,那又应当如何对待皇后之家?请求收回对郑家的恩授。”此疏不报,明神宗并不理会。 万历二十九年(1601年)十一月四日,明神宗上其母李太后徽号,加恩皇亲,郑皇贵妃之兄郑国泰连升四级,官至正一品左都督。 有明一朝,皇贵妃及其以下,无论有多受宠,若无军功,外戚授职最高只有郑国泰一人,得到了一品武职左都督的职位。

捐款赈灾

据《明神宗实录》记载,万历二十二年(1594年),河南遭遇天灾,首辅王锡爵上疏明神宗,写了一篇《劝请赈济疏》请求发内帑之银赈灾。明神宗在三月一日回复王锡爵的上谕中说道:“昨日朕看饥民图说时,皇贵妃正好在侍,便问朕这是何图,为什么画着死人,还有投水的?朕说此乃刑科给事中杨东明所进河南饥民之图,今灾区甚是民饥荒乱,有吃树皮的、有人相食的、故上此图,欲上使朕知民饥荒乱,速行赈灾之事,以救危亡于旦夕。皇贵妃听说后,自愿出钱五千两,用以救济灾民。“

明神宗以此为契机,让王皇后等后宫嫔妃以郑皇贵妃为榜样,“其中宫等,朕传着各出所积之赀”,而且促使内阁大学士等“欲捐俸薪以救济国用,甚见优果为民至意”。 郑皇贵妃捐赠的五千两白银对于整个救灾来说虽然只是杯水车薪,但对于明神宗来说却是深感欣慰,因为这既是郑皇贵妃对于救灾的支持,同时也是在为自己分忧愁,而更重要的是在后宫带了一个好头。

后宫捐款之事,历来应由皇后或者太后主持,明神宗却在发给内阁的上谕中独独突出郑皇贵妃心系百姓,主动捐款,将除郑氏以外的后宫众人合并称为“中宫等”。而且此次后宫捐款的数额,除了郑皇贵妃捐款五千两是由明神宗主动在上谕中说出,“中宫等”的捐款数额皆不可考。在明神宗于三月三日下发给王锡爵的手札中称:“中宫等,各出银若干。“ 想必后宫嫔妃包括王皇后的捐款数量与郑皇贵妃相距甚远。

明神宗此举,如此刻意突出郑皇贵妃的善心善举,被人认为是故意为郑贵妃造势,博取好名声,意在图谋国本。 果然在当时的内阁首辅王锡爵收到明神宗的手札之后,立刻上疏夸奖郑皇贵妃人在深宫之中,身负盛宠,既没有经历过饥寒交迫,也没有目睹过民众的疾苦病痛,但依然能够慷慨的倾囊相助,实在令人颇为感动。王锡爵在上疏中写道:“以祝皇上圣母万岁,皇贵妃千岁”,内阁首辅先恭祝明神宗和太后万岁,直接忽略跳过王皇后,然后紧接着恭祝皇贵妃千岁,应该是很好的领会了明神宗的上意。

郑皇贵妃也在之后为重新刊印《闺范图说》所作的自序中提到了此次赈济救灾之事:“予昔观《河南饥民图》则捐金赈济,今观《闺范图》则用广教言,无非欲民不失其教与养耳!”

之后年纪尚小的朱常洵也捐款三千两,明神宗嘉奖。

翊坤相守

翊坤宫,内廷西六宫之一,明清时为妃嫔居所。建于明永乐十八年(1420年),始称万安宫,嘉靖十四年(1535年)改为翊坤宫。 明神宗讳朱翊钧,郑皇贵妃进宫后便让其居于翊坤宫,暗合其本人名讳。对于此等不合规矩之事,万历时期的文学家沈德符在《万历野获编》一书中提出疑问:“皇贵妃郑氏所居宫,名曰翊坤宫,上一字即今上御名,何以银榜高悬?而内外所称,章疏所列,俱公然直呼,恬不为怪,亦无一人议及之者,此等事俱不可解。”

明神宗对于郑皇贵妃的偏爱更使得她获得了高于王皇后的待遇。根据万历年间的一份光禄寺宫膳底帐《宝日堂杂钞》记载,郑皇贵妃所居的翊坤宫膳食待遇为每月银三百二十四两三钱八分六釐四毫六丝,外加一份厨料银十九两七钱一分三釐四毫,高于王皇后坤宁宫的三百三十五两二钱二分六釐六毫六丝。

帮助太子

万历、天启朝的内侍太监刘若愚在《酌中志》一书中通过具体事例,记载了郑皇贵妃和太子朱常洛关系中不为众人所熟知的一面。万历四十七年(1619年),皇长孙朱由校的母亲王才人病逝,当时在太子朱常洛的东宫,东李的位份在西李之上,但因西李有专宫之宠,朱常洛遂希望由西李来抚养朱由校,便恳请郑皇贵妃在明神宗面前替其说话。当时王皇后还在世,太子却求到了外界一直传言与自己关系不好的郑皇贵妃面前,果然有了郑皇贵妃的帮助,西李不仅如愿收养了朱由校,更将之后的崇祯帝朱由检以及皇八妹一起养在膝下。

刘若愚还记载到,皇长子朱常洛被册立为太子之后,明神宗点选一些人在太子处当差。及光庙(明光宗)大婚礼后,讲读渐稀,其中徐文兆与典兵张忠相争,太子奏闻明神宗,神宗震怒,将其二人俱降做净军墩锁。多亏郑皇贵妃再三恳赦,才查明原味,知其曲在张不在徐,还徐文兆以公道,并将其官复原职。

能书善画

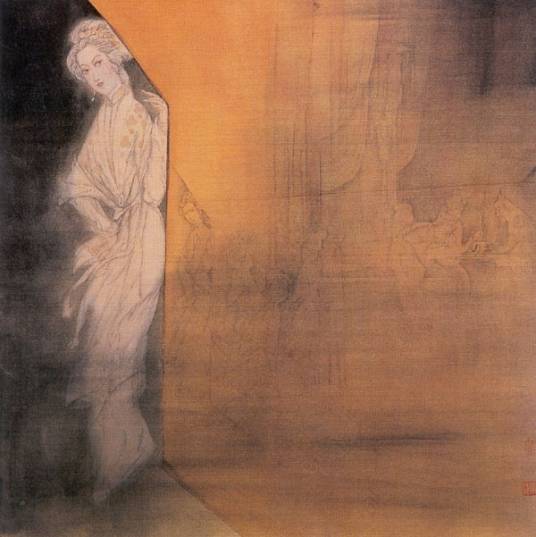

晚明清初的孙承泽在其《思陵典礼记》记到,崇祯皇帝的周皇后在崇祯为信王时就已“晓书画”,其西宫田皇贵妃更“善大书,能鼓琴” 等,凡此反映明代中宫皇后、嫔妃的多才多艺,而能书善画似为寻常之事。据资料显示,万历至宠的郑皇贵妃尤为突出。

郑皇贵妃曾为山西按察史吕坤(1536 ~ 1618 年)所撰之《闺范图说》作序,虽引发 “忧危竑议” 政治事端,但说明郑皇贵妃能书能写。清初浙江杭州文人厉鹗(1692 ~ 1752 年)在其《玉台书史》中,记万历甲辰(万历三十二年,1604 年),也就是万历一度病危至托孤的后二年,郑皇贵妃就曾“诚心沐手,亲书金字《观世音普门品经》一卷,恭祝今上圣主,祈愿万寿洪福,永亨康泰,安裕吉祥”。厉鹗说郑皇贵妃的经文写在磁青纸上,梵本刻丝锦装,“楷法秀整,前绘佛像甚精细”,厉鹗还为之作赋 “开函稽首无他愿,一笔泥金寿一年,柘馆余闲罢女红,祝釐不与众嫔同”。 同时又附了同乡丁敬(1695 ~ 1765 年)赞赏郑皇贵妃的赋作 “他日秋山黄叶下,与君礼足九莲花” 。

厉鹗除了有感于郑皇贵妃诚心沐手的亲写经书,对其秀整的书法与经书前绘佛像的精细显然也推崇备至,言下之意,郑皇贵妃不但能书泥金小楷,又能作精细佛画,丁敬赋末的 “与君礼足九莲花”,“九莲花” 指慈圣皇太后,更似欲以郑皇贵妃 “不与众嫔同” 的出众才艺来比拟慈圣皇太后。此说或在彰显郑皇贵妃既能书写又擅丹青之才识,也似乎间接反映慈圣皇太后能书也能画。

大高元殿盟誓

郑皇贵妃身负盛宠,皇三子朱常洵出生之后,郑皇贵妃央求明神宗立常洵为储君。紫禁城西北门有一大高元殿(明朝时叫大高玄殿,清朝时为了避康熙的讳改的名字),供有真武香火,许愿颇为灵验。明神宗便特意偕郑皇贵妃前来进香,二人秘密盟誓,将来要立常洵为太子。明神宗御笔写下手书一张,放于玉盒之中,由郑皇贵妃代为保管。

后来众大臣频频催促明神宗立储,慈圣李太后又坚持立皇长子为太子,明神宗最终还是忍痛割爱立了长子朱常洛为国本。国本立定之后,又把当初的玉盒找了出来,玉盒上的封印宛如当年,开盒之后却发现里面的手书已经被小虫吞噬殆尽。明神宗因为觉得自己有违誓言,对不住心爱之人,此后二十年间再也没有来过大高元殿。立太子是在万历二十九年,到万历四十八年明神宗驾崩,恰好将近二十年之久。

贵妃桥

贵妃石

贵妃石

贵妃桥

贵妃桥

贵妃桥历经400多年,大部构件均为明代遗物。据县志记载,此桥三百多年来仅有过一次修葺,乾隆九年(公元1744年)对望柱石狮仅有少数修补。1982年7月该桥被列入河北省重点文物保护单位之一。2006年6月定为第六批全国重点文物保护单位。

宗教活动

万历十七年的皇醮碑记

万历十七年的皇醮碑记

郑皇贵妃印施的《地藏菩萨本愿经》

郑皇贵妃印施的《地藏菩萨本愿经》

万历二十二年(1594年)正月,明神宗与郑皇贵妃再次派遣乾清宫近侍前往泰山修醮,碑文中出现了“太子”的字样,这自然是指的皇三子朱常洵,这种出格的行为也得到了明神宗的支持与肯定。碑文如下:钦差乾清宫近侍,御马、尚膳监太监曹奉、李奉,今承明旨,遥叩泰山圣母娘娘,进香遍礼诸神,仍命三阳观住持、全真道士昝复明于玄阁修醮,进香三次,礼醮三坛,伏望诸天默佑,圣母垂慈,上祝皇帝万岁,享圣寿于无疆;贵妃遐龄,衍天年于不替。四海澄清,太子纳千祥之吉庆;边夷靖服,黎民受五谷之丰登。皇图巩固,国脉延绵。领教奉行,顿首谨意。时万历岁次甲午孟春吉旦,本观住持、全真道士昝复明立石,浙江江阴山人钱伸书。

万历三十二年(1604年),郑皇贵妃用泥金在瓷青纸上书写《普门品经》一卷,卷首题云:“大明万历甲辰年十二月吉日,皇贵妃郑谨发诚心,沐手亲书《观世音菩萨普门品经》一卷。恭祝今上圣主,祈愿万万寿,洪福永亨,康泰安裕吉祥。”清代诗人周寿昌写道:此与杨贵妃用泥金写《心经》祝李三郎福寿事相同。

明神宗朱翊钧:朕孳孳图治,每未明而求衣,尔肃肃在公,辄宣劳于视夜。

尔母皇贵妃郑氏,侍朕有年,勤劳茂著,进封皇后。

万历首辅王锡爵:“即如皇贵妃身处深宫,履兹宠盛,饥寒不切于身,恫瘝不经于目,而亦慨然脱簪遗珥以为救荒之助,则皇仁之所感动可知。其自皇贵妃而上,两宫圣母、皇上中宫任天下国家之重者,必有非常施舍,以救垂绝之民命。以祝皇上圣母万岁,皇贵妃千岁。”

万历首辅申时行:汉殿俱矜宠,秦台早得仙。今朝秾李赋,参和《小星》篇。(郑氏册封皇贵妃时申时行奉明神宗之命,歌咏其事)。

《明史后妃传》:万、郑两贵妃,亦非有阴鸷之谋、干政夺嫡之事,徒以恃宠溺爱,遂滋谤讪。

《酌中志》:中宫孝端王娘娘,其管家婆老宫人及小宫人多罹捶楚,死者不下百馀人,其近侍内官亦多墩锁降谪。惟皇贵妃郑娘娘近侍各于善衙门带俸。

《明光宗实录》:(万历)十四年丙戌正月,皇第三子生,贵妃郑氏出也,贵妃寻进封皇贵妃。时主鬯未定,而皇贵妃最爱幸,廷臣不无私忧。

《安国县新志稿》对郑皇贵妃修建贵妃桥一事的评价:德惠超迈于羲轩,亿兆赞扬,恩泽垂绵于不朽,万民幸甚,生灵幸甚。上祈皇图而巩固,祝延圣寿以无疆。

黄仁宇《万历十五年》:万历时年已经18岁,但对这一个14岁的小女孩一往情深。当她一经介入万历的生活之中,就使皇帝把恭妃王氏置于脑后。更不寻常的是,他们的热恋竟终生不渝。郑氏之所以能赢得万岁的欢心,并不是具有闭月羞花的美貌,而是由于聪明机警,意志坚决,喜欢读书,因而符合皇帝感情上的需要。如果专恃色相,则宠爱决不能如此的历久不衰。

朱翊钧在生之日有妃嫔数十,宫女无数,可是与皇贵妃郑氏始终形影不离。可见生死同心,是他们的夙愿。

《明史·申时行传》:十四年正月,光宗年五岁,而郑贵妃有宠,生皇三子常洵,颇萌夺嫡意。时行率同列再请建储,不听。廷臣以贵妃故,多指斥宫闱,触帝怒,被严谴。

辈分 | 关系 | 姓名 | 简介 |

|---|---|---|---|

父祖 | 父亲 | 郑承宪 | 官至带俸都督同知(从一品)。 |

—— | 母亲 | 马氏或冯氏 | —— |

平辈 | 兄长 | 郑国泰 | 官至左都督(正一品)。 |

—— | 夫君 | 朱翊钧 | 即明神宗,明朝第13位皇帝。 |

子辈 | 长子 | 朱常溆 | 即邠哀王,谥号哀。王爵为追封。 |

次子 | 朱常洵 | 即福恭王,谥号恭。弘光时期追尊为明安宗。 | |

幼子 | 朱常治 | 即沅怀王,谥号怀。王爵为追封。 | |

长女 | 朱轩姝 | 即云和公主。 | |

次女 | 朱轩姚 | 即灵丘公主。 | |

幼女 | 朱轩媁 | 即寿宁公主,驸马冉兴让,官至太子太保。 | |

—— | 侄子 | 郑养性 | 郑国泰之子,初为都督佥事, 崇祯三年进左都督。 |

孙辈 | 孙子 | 朱由崧 | 即南明开国皇帝,南明第1位皇帝。 |

朱由榘 | 即颖冲王,谥号冲。王爵为追赠。 | ||

朱由桦 | 即德怀王,谥号怀。王爵为追赠。 | ||

明安宗、颖冲王、德怀王皆福恭王之子。 | |||

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。

2012年电视剧《大明嫔妃》:王艺曈饰演郑贵妃

2012年电视剧《大明嫔妃》:王艺曈饰演郑贵妃