-

因子对 编辑

单核巨噬细胞是免疫系统的第一道防线,能独立鉴定抗原并提供信息传递,从而诱发免疫反应,在这些过程中释放一系列单核因子包括肿瘤坏死因子(TNFa)、白细胞介素一6(IL- VI)、白细胞介素-I(IL-I)等,亦称前炎性细胞因子。1.2 单核因子特点。单核因子具有来源的多样性、较高的生物活性以及与相应受体结合才能发挥生物活性等特点(杜念兴,1995)。但单核因子在动物生长代谢、内分泌及行为上具有较大的影响。

目录

因子对和代谢的改变

Clasing(1998)提出,在免疫应答中,单核因子的释放对受到免疫应激的动物代谢有重要的作用,这种假说是根据一系列试验得出的。当鸡处于各种炎症原中,降低了日采食量。日增重和饲料转化率,提高了机体的温度和血浆糖皮质激素,改变铁、铜、锌的重分配(Klsing,1987.1988),他们观察到体增重降低约有2/3源于采食量降低,其余归因于代谢改变。Klasing等(1981)从病诱导的巨噬细胞中分离上层无细胞的离心液,诱导相同的免疫反应,从上述试验结果可以看出是一种致免疫原成分,引起免疫反应和代谢改变。这种代谢改变总的表现为营养成分的重分配,即由支持生长和骨骼肌沉积转向支持免疫反应和抵抗疾病,这些变化包括:①提高了骨骼肌的动员,降低骨骼肌的沉积;②提高了基础代谢导致能量消耗;③日粮氨基酸(AA)作为糖异生的来源,降低了用作骨骼肌的沉积所需的AA;④肝脏合成大量急性期蛋白(ACP);⑤由于大量含金属离子的ACP合成,使铁、铜、锌发生重分配;⑥调节激素的分泌,如生长激素、胰岛素。胰高血糖素和糖皮质激素等的分泌;⑦能量的利用形式发生改变,许多组织动用大量体脂肪转化为糖以氧化供能。

因子对

因子对

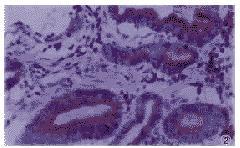

Fa、IL-VI、IL-I都能刺激ACP的合成,并与糖皮质激素的分泌有关。Tackahashi等(1991)表明,给火鸡注射LPS后,血清al-AGP(al一酸性糖蛋白)变化与IL-l变化趋势相似。Jonhson等(1986)给绝食或自由采食的小鼠注射LPS后,肝脏蛋白质含量在两组中分别提高22%、35%,并发现肝脏蛋白质的沉积与转录相关。Pantti等(1993)用不同剂量的LPS注射小鼠后,用肝脏血清囊膜泡系统(HPMVS)来评定Na依赖转运系统对AA的吸收,发现AA吸收提高了5倍,当前处理加入糖皮激素受体阻断剂Ru38486时,对AA的吸收只提高2.5倍。David等(1986)也表明,分别加入肝脏细胞刺激因子(HSF)和地塞米松时,Fibronect合成提高了130%~150%,而两者一起加入时,则提高360%~489%。以上结果表明,细胞因子及糖皮质激素协同提高了肝脏ACP的合成。

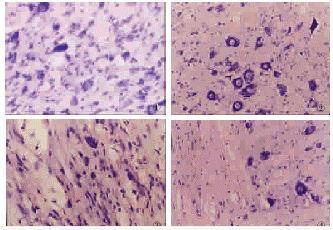

因子对降低骨骼肌蛋白的沉积

肌肉蛋白质的降解也是由TNFa、IL-VI、IL-I及其它激素调节。对照组与切除肾上腺的鼠相比,注射IL-I分别提高肌肉组织和肌纤维降解45%和167%(Sperlock等,1997),表明IL一I可能部分通过肾上腺素皮质起作用。体外实验表明,IL-I提高了鸡脚趾和翅膀骨骼肌的降解率,但对合成无影响;糖皮质激素降低蛋白的合成,对降解无影响。所以在体内同时有这些因子存在时,加剧了蛋白质的降解(Klasing等,1987)。Webel等(1997)给小猪注射LPS后发现,血清TNFa、corti和血浆尿氮(PUN)升高,其中PUN的升高出现在细胞因子之后,表明各种细胞因子之间相互作用,导致骨骼肌降解,从而提高PUN量。Fong等(1989)证明,单核因子降低肌蛋白质沉积是通过降低肌纤维蛋白mRNA、肌凝蛋白重链和轻链、肌动蛋白及核糖体mRNA和18s和28s亚基起作用。无论在禁食或采食动物中,免疫应激都会导致骨骼肌的沉积降低,肝脏ACP合成增加。Warret等(1998)证明,肌蛋白质的动员大部分用作ACP的合成,然而肌蛋白AA组成与ACP组成不同,从而造成大量的净氮损失(Reeds等,1994)。因ACP中含有大量的苯丙氨酸(Phe)和酪氨酸(Tyr).假设ACP合成所需的原料全部来源于骨骼肌,则只有Phe全部利用,当其它过剩的AA重新合成蛋白质时,由于AA不平衡,造成氮的损失。另外,AA氧化供能也降低蛋白质的沉积。

对脂肪代谢的影响

因子对

因子对

因子对对微量元素的影响

免疫应激和单核因子对微量元素代谢的影响表现在改变二价离子的重分配上。Clasing(1984)给鸡注射IL一I,引起的微量元素代谢与内毒素的作用相似,但IL一I引起的变化幅度大些,表现为提高了肝脏金属硫蛋白(MT)的合成,提高了肝锌的量,降低了血中铁、锌水平,说明内毒素至少通过调节IL-I的产生参与微量元素的代谢改变。Clasing(1987)给鸡注射各种内毒素时,同样观察到提高了血清铜、降低血清锌的现象。Warren(1988)对小鼠的研究表明,虽然体内试验降低了血清锌的浓度,但在体外锌与肝细胞一起培养时,无论是TNFa、IL-I,还是其它单核因子,都不能刺激锌转运进入细胞,但加入地塞米松时,提高了锌进入细胞的量,表明细胞因子调节微量元素代谢与糖皮质激素的分泌有关。血清微量元素代谢变化对减轻病原菌对宿主的进攻有重要作用,因为细菌要求一定量的锌、铁等用作代谢和复制,当细菌被剥夺了这些元素时,复制力降低。在哺乳动物中,当铁与乳铁蛋白鳌合时,用作细菌生长的游离铁的浓度降低108倍(Warren等,1988),这种减少细菌营养的作用又叫“营养”免疫。另外肝脏合成的MT、血浆铜蓝蛋白等抗氧化物质对机体抵抗免疫应激也有重要作用。 4因子对的作用方式

因子对

因子对

细胞因子在中枢系统与外周系统之间的联系

在现有报道中,中枢系统外周器官相互作用引起免疫应激的作用方式至少有两种:一种是外周细胞因子直接进入大脑;另一种是外周细胞因子诱导大脑产生细胞因子。但外周细胞因子怎样进入大脑仍在推测中,因为单核因子分子量在17~26KD之间,不能通过血脑屏障,推测可能是与脑室周围的器官(如终端板层的器质性脉管系统)作用,从而能避免血脑屏障;另外血管中单核因子可能进入血管间隙,干扰小神经胶质细胞和星形胶质细胞,使其产生次级信号,如前列腺素(PG),易于进入大脑,表现出发热和病理变化,这种假设可从以下的报道证明:Johnson等(1994)用扑炎痛作为环氧合酶的阻断剂,阻止花生四烯酸合成PG,进而阻止了病变的发生;Colelman等(1996)在绵羊的垂体细胞中加人内毒素时,引起生长激素(GH)释放升高,加脂氧合酶阻断剂(Nordihydroquireti acid)和二十碳烯酸,降低了肉毒素引起的GH的释放。关于外周炎性因子诱导中枢单核因子的产生则至少与迷走神经的传入神经有关,Lgye等(1995)切断迷走神经后,阻止了腹膜注射LPS的小鼠产生病态变化,同时阻IL-Iβ的mRNA在脑中的表达,但血清IL-Iβ则同样较高,表明外周单核因子诱导中枢单核因子的合成。

因子对与实际应用

降低免疫原刺激

根据以上报道可推知,降低单核因子的循环会提高动物生长,所以在养殖业中,降低兔疫应激是生产中的一大目标。畜禽在一个卫生条件差的环境下,免疫系统易于激活,病原菌可直接繁殖并进入体内,激起一个强而有力的反应。动物接种高毒力病原菌并不能减少其它病原菌的入侵,也不能保证应激处于最小的程度。早在37年前Coate等证明,鸡养在无菌环境中,生长速度比一般环境快15%,与Hill等(1952)的研究结果相似。所以最根本的方法是保持畜禽有一个相对干净、卫生的环境,才能保持较高的生产性能。 众所周知,抗生素的作用效果与环境密切相关,环境越差时效果越好,在干净环境中,抗生素几乎无效,这也与单核因子的分泌有关。Roura等(1992)表明,鸡饲喂抗生素后,其促生长的能力在卫生条件差时效果较好,并发现抗生素降低了血清IL-I的水平。所以抗生素及较好环境可能降低细胞因子的分泌量,使内分泌正常,从而保持机体正常的代谢,提高饲料转化率。但在实际生产中不能盲目滥用抗生素,应根据具体环境具体添加,以免产生一些病原体的耐药性,造成不必要的残留。

因子对

因子对

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。