-

万国来朝 编辑

万国来朝,指的是众多国家前来朝拜。“万国”表概数,形容多; “朝”意为朝贡,朝拜。

“万国来朝”之事,首见《左传》所记涂山之会;其词,则首见于《隋书·卷十五·音乐志》:“每岁正月,万国来朝,留至十五日,于端门外建国门内,绵亘八里,列为戏场。” 隋以后,唐代(包括武周) 、明代等均出现过“万国来朝”的局面。

朝贡体系的基本内涵被认为是以中华帝国为中心,在中国皇权的约束和保护下建立国际和平局面,促进各国进步与繁荣。 在朝贡体系中,古代东亚地区各政权共认和奉行以中国为中心的关系形态和交往原则,其根本目标,是建立一个包括中国和周边政权在内的安全共同体。

中国古代王朝建构、维系朝贡体系并非为追求经济利益,与朝贡国交往时奉行“厚往薄来”,经济上得少失多,因而也有人认为,“万国来朝”也使以天朝上国自居的历代王朝付出巨大的经济代价 。

文献记述的第一次所谓的“万国来朝”的事件,被认为发生在大禹统治的时代。根据史籍记载,大禹下令天下各国齐赴涂山盟会,《左传·哀公七年》记载:“禹合诸侯于涂山,执玉帛者万国。”涂山即三涂山,在今河南洛阳嵩县西北。 不过,这还不能直接采信为史实。

从汉代开始,对西域的经营和对匈奴的征服,以及班超和甘英等人的冒险,使汉朝真正出现了一批九州之外的国家来朝贡,朝贡体系才在真正意义上建立起来。

汉明帝永平十七年(74年),西南的白狼国、槃木等一百多个国家前来东汉京师洛阳朝贡,史称“举种奉贡,称为臣仆”。

汉和帝时期,“班超所通者五十余国,西至西海,东西四万里,皆来朝贡。” 永元六年(94年),班超击破焉耆后,西域有五十多个国家都向东汉纳质内属,其中条支、安息诸国以至远在京师洛阳四万里外的海滨国家,都辗转翻译双方语言并前来朝贡。

汉和帝永元九年(96年),班超派甘英出使大秦

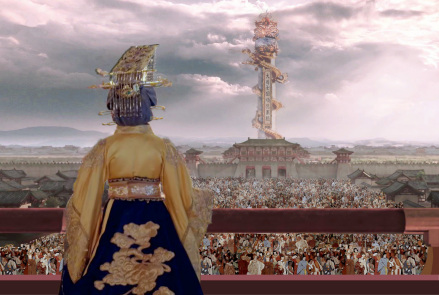

武则天以周代唐,史称武周,执政时期,“政由己出,明察善断”,其政治、经济、文化对世界各国产生重大影响,使得各国纷纷前来朝贡。同时,政府容留大批各国的王公贵族,并有大量外国人移居神都。那时武周的都城洛阳,是当时世界上国际化程度最高的城市。武则天于紫微城明堂接见各国来使,其作《明堂乐章》“千官肃事,万国朝宗”,便是该时期万国来朝的写照。 大周万国颂德天枢复原图

大周万国颂德天枢复原图

万国来朝的理念,在宋、元、 明初继续延续。明朝洪武年间的《太清歌》这样写道:“万国来朝进贡,仰贺圣明主,一统华夷。普天下八方四海,南北东西。” 永乐年间,明成祖派遣郑和、尹庆、王景弘、侯显等出使异域,其中尤以郑和下西洋堪称明初盛事。郑和带领船队浩浩荡荡,足迹遍布南洋、印度洋,甚至最远到达过非洲,大大扩展了明王朝的朝贡体系。然而,万国来朝的局面并没有维持很久,到宣德年间郑和最后一次下西洋结束后,“远方时有至者,要不如永乐时”。

《万国来朝图》

《万国来朝图》

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。