-

细密画 编辑

细密画 (miniature),是波斯艺术的重要门类,一种精细刻画的小型绘画。主要作书籍的插图和封面、扉页徽章、盒子、镜框等物件上和宝石、象牙首饰上的装饰图案。画于羊皮纸、纸或书籍封面的象牙板或木板上。题材多为人物肖像、图案或风景,也有风俗故事。多采用矿物质颜料,甚至以珍珠、蓝宝石磨粉作颜料。

中文名:细密画

外文名:miniature

主要用途:作书籍的插图封面扉页徽章盒子等

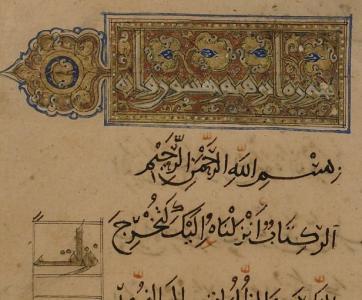

插画最早出现于两千年前埃及的卷物上,古代希腊、罗马已经很流行,中世纪欧洲基督教的物件上也镶有插画,十六世纪以后更普遍出现在圣经和祈祷书《古兰经》的边饰图案。文艺复兴时期的德国画家贺尔开因是杰出的肖像插画家。

《古兰经》的边饰图案

《古兰经》的边饰图案

公元前16世纪埃及新王朝法老陪葬品中发现的插图卷物被认为是最早的细密画。留存的古希腊罗马时代细密画很少。所存大多为拜占庭、波斯、加洛林、尼德兰的手抄和小型木板蛋胶画。

林堡兄弟所作10幅《祈祷文插图》(1409-1416)最为著名(三兄弟一直致力于创作这一系列作品直至相继逝世),它用珍贵颜料画于羊皮纸上,极精美。

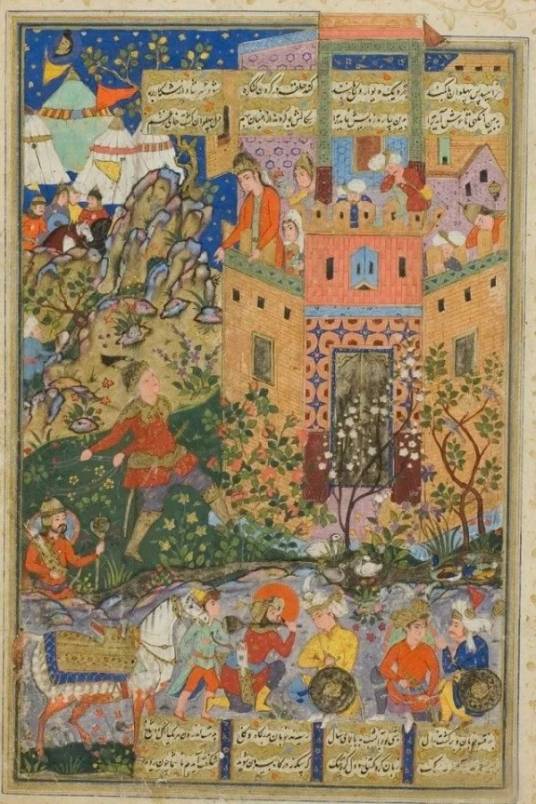

波斯细密画亦颇负盛名,它盛行于阿尔-卡尼德时期、萨非时期和后萨非时期,每个时期内又分为各种不同派别。14~16世纪间有一支庞大的细密画队伍,在宫廷、贵族中广为流传,它代表伊朗美术的一个高峰。细密画是为少数人服务的艺术,并未在民间流行,本质是贵族艺术,在中世纪的欧洲上流社会和波斯伊斯兰教哈里发宫廷中,细密画被视为珍品而互相赠送、收藏和玩赏。细密画的画师多数集聚在宫廷中。随着活字印刷术和照相术发明与普及,细密画形式也逐渐消失,但细密画的艺术风格仍对现代的艺术继续产生影响。

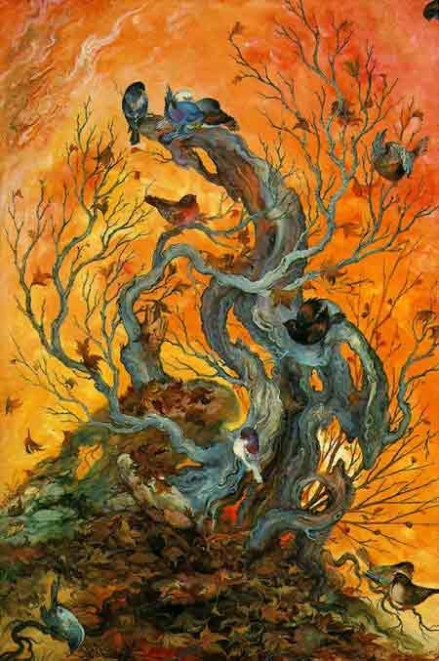

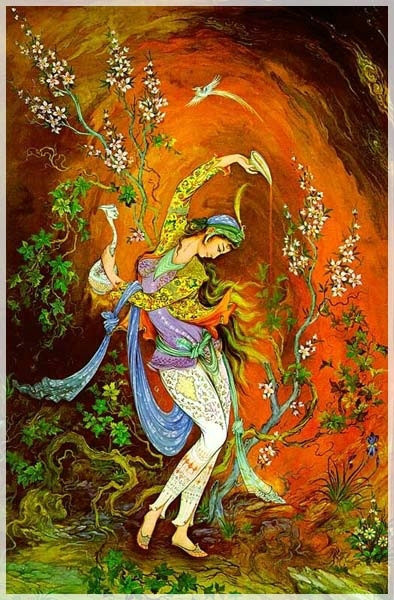

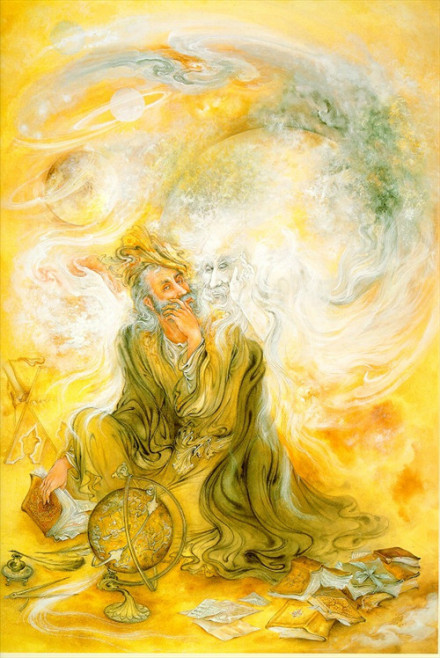

奥斯坦·穆罕默德·法尔希奇扬(Ostad Mahmoud Farshchian)是伊朗细密画的杰出代表,1930年生于伊朗伊斯法罕,师从于另一位伊朗绘画大师伊玛米。他对诗歌有着天赋的灵感,并成功地将之体现在作品中。联合国教科文组织总干事马约尔称赞他为“一位属于全人类的画家”。

随着时代的变化,它们有的画在羊皮纸上,有的画在纸上,也有的画在书籍封面的象牙板或木板上,形式不一。多数采用矿物质颜料绘制,甚至把珍珠、蓝宝石磨成粉当颜料。埃及新王朝(公元前16世纪)法老陪葬品中曾发现过插图卷物,人们认为这是最早的细密画。以后细密画曾在希腊和罗马广泛流行,但幸存下来的实物很少。世界各国博物馆、图书馆、私人收藏的细密画绝大多数是拜占庭、波斯、加洛林、 奥托、 尼德兰的手抄和小型木板蛋胶画。

我国的细密画,主要画于瓷器,灯彩、和书签等上面,不但有绘画,而且有刻、镶等多种形式。

绘画作品

绘画作品

13世纪至17世纪间在波斯文化影响范围内发展起来的波斯细密画,是伊斯兰细密画的主要代表。细密画的历史渊源可以追溯到公元3世纪至7世纪波斯帝国的萨珊王朝时期。萨珊波斯艺术中用自然主义手法描绘动物形象和变形手法创作装饰及抽象图案的双重倾向,也作为波斯细密画的传统保持下来。细密画发展过程中又分别受到西方和中国绘画的影响,这些因素被波斯文化同化和吸收,形成了不同的阶段和流派。波斯细密画追求平面空间的视觉享受,运用阿拉伯几何和植物纹饰,并结合了中国的传统山水画技法,极具装饰性,也营造出一种“精神启示的氛围”。在空间表现上,细密画不囿于焦点透视,突出平面的超自然构图,艺术家的想象力充分得以施展。

绘画作品

绘画作品

绘画作品

绘画作品

绘画作品

绘画作品

13世纪蒙古人占领巴格达后,在巴格达、大不里士等地区出现了一批波斯风格与中国画画风相混合的细密画作品;15世纪帖木儿王朝时期,波斯细密画又以赫拉特、撒马尔罕为中心进一步得以发展,为萨非王朝时期细密画的大繁荣作了铺垫。萨非王朝(1502~1736)15世纪初兴起于阿塞拜疆东北部,后逐渐统治伊朗地区,并成为奥斯曼帝国争霸欧亚大陆时惟一能与之抗衡的一支力量。第一任国王伊斯玛尔于1501年继位,建都大不里士,他政治上联合埃及马木路克王朝对抗奥斯曼土耳其人的威胁,宗教上则推崇伊斯兰教什叶派为正统。伊斯玛尔惯于征战,同时也热衷艺术,他对中亚和波斯的文化传统充满敬意。大不里士曾是蒙古人伊儿汗王朝的都城,具有丰厚的文化基础,伊斯玛尔将它进一步发展成为当时的文化艺术中心,而最突出地代表了绘画成就的则是一位伟大的画家毕扎德和他带领下的大不里士画派。

萨非细密画的繁荣是与一批杰出的画家和有影响力的画派不可分的。大不里士画派的奠基人毕扎德,原是帖木儿王朝末代苏丹的宫廷画师,伊斯玛尔攻陷赫拉特城后,毕扎德与该城的诗人、音乐家一起来到大不里士,担任了萨非王朝的宫廷画师和皇家图书馆馆长。在传世的手抄本插图中,有毕扎德亲笔签名的作品,如萨迪《果园》的插图,线条细密,着色丰富而典雅,人物服饰、表情及动态刻画生动,画面还常常配有规整的装饰纹样。又如作品《优素福从佐莱哈闺房中逃走》,人物被安排在回廊式建筑的一隅,构图奇特,色彩金碧辉煌。毕扎德对大不里士宫廷最大的贡献是主持描绘了菲杜希的大型民族史诗《列王传》。菲杜希(941~1020)的《列王传》结构宏大,人物众多,从开天辟地、文明初始到伊朗萨珊王朝被信仰伊斯兰教的阿拉伯人所灭,贯穿上下四千余年,历经五十位国王的统治,书中再现了各历史时期伊朗人民的劳动生活、社会斗争和精神风貌,被认做古波斯人政治、文化生活的百科全书。全书分作三大部分,分别讲述波斯远古的神话传说、英雄故事和中古时的历史大事纪。1010年该书问世以来,曾在民间广为流传。伊斯玛尔称王之后,为了借鉴先史,永固王业,特命毕扎德主持《列王传》的抄绘。完成后的《列王传》是当时宫廷藏书中装帧最豪华的图书。毕扎德也借机搜罗人材,培养学生,由此出于他门下的一批有成就的画家,如阿卡·米拉克、米尔扎·阿里、米尔·赛义德·阿里等人,他们成了大不里士画派的中坚。1539年到1543年间,宫廷组织绘制豪华插图本尼扎米的《五卷诗》,大不里士派很多画家成为其中的主力。

伊斯玛尔的继承人塔赫玛斯普是位疏于政治却勤于艺术的统治者。他自幼成长于艺术氛围浓厚的赫拉特城,在加兹温继承王位。塔赫玛斯普统治的五十二年间,是萨非王朝细密画的黄金时期。这时的绘画将早期大不里士派粗放的风格与赫拉特画派的优雅相调和,出现了一批优秀的画家和杰出的作品。塔赫玛斯普时期的宫廷画师苏旦·穆汉默德无疑是当时画坛的魁首。他先是塔赫玛斯普的绘画老师,又在毕扎德之后出任加兹温皇家图书馆馆长,除负责图书和绘画之外,还监管皇家的织造。苏旦的绘画最初受到毕扎德一派画风的影响,后来逐渐变化形成自己精细典雅、富有装饰意味的风格。他的作品《情人》描绘了一对男女恋人,优雅的色调、秀美的风景和装饰化的处理,呈现出一种唯美情调。苏旦·穆汉默德的艺术影响到整个加兹温宫廷的趣味。在他倡导下,一批著名的波斯诗集都配上了精美插图,一批优秀的画家集合在他的周围而形成加兹温画派,直到他去世,绘画局面都兴盛不衰。

随着苏旦·穆汉默德的去世,加兹温画派很快衰落,塔赫玛斯普也放弃了对艺术的热情,而成为一个离群索居的禁欲主义者。不过,一位新的艺术保护人出现了,他就是治理马什哈德的苏丹易卜拉欣·米尔扎。他极力赞助文艺,扶植画家,马什哈德于是成了艺术家新的聚集地。1556年由他赞助绘制波斯著名苏非派诗人贾米(Jami,1444~1492)的代表作品《七宝座》。这部诗集是贾米仿照尼扎米的《五卷诗》而写成,书中不乏讽喻现实、歌颂生活、赞美爱情的优美诗句。《七宝座》的绘制成为萨非艺术史上的一件盛事。

塔赫玛斯普死后,在十多年的王位争夺斗争中,萨非细密画艺术一度停滞。1587年“阿拔斯大帝”在政治倾轧中登上王位,他将都城迁往伊斯法罕,采取加强中央集权的政治措施。在他统治的43年间,国力达到鼎盛,伊斯法罕成为政治、经济和文化的中心。这时细密画也出现了复兴的迹象。但是从传世作品来看,伊斯法罕时期的作品过分追求优雅,笔力柔弱,人物造型也有媚而无骨之感,故有“波斯的样式主义”之称。伊斯法罕画派最有代表性的人物是雷扎·阿拔斯,其作品如《贾汗吉尔的相逢》、《年轻的司酒官》等都给人清雅的视觉效果。雷扎·阿拔斯主要活动于宫廷,其画风整整影响了一代人。阿拔斯大帝之后的萨非王朝在与土耳其人的征战中接触到西方文明,尤其受到意大利文艺复兴时期艺术的吸引,以后的细密画发展加入了西法的改良意识。这虽然在一段时间内使萨非细密画呈现出新鲜的感觉,却不可挽回细密画衰颓之大势,辉煌一度的波斯细密画逐渐退出历史的舞台。但是作为艺术灵魂之延续,波斯细密画的风格被印度莫卧儿王朝(1526~1858)继承下来,而发展为又一个细密画的盛世。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。