-

民间小调 编辑

民间小调一般指流行于城镇集市的民间歌舞小曲。经过历代的流传﹐在艺术上经过较多的加工﹐具有结构均衡﹑节奏规整﹑曲调细腻﹑婉柔等特点。民间俗称很多﹐如小曲﹑俚曲﹑里巷歌谣﹑村坊小曲﹑市俗小令﹑俗曲﹑时调﹑丝调﹑丝弦小唱等

2011年入选第三批国家级非物质文化遗产名录。

中文名:民间小调

批准时间:2011年

非遗级别:国家级

遗产编号:Ⅱ-146

遗产类型:民间文学

申报地区:青海省西宁市

民间小调

民间小调

小调的分布相当广泛﹐几乎遍及中国大多数汉族地区。其中﹐又以黄河下游的山东﹑河北﹐长江下游的江苏等地在数量和品类上更具有代表性。

小调在流传过程中﹐其曲调由于歌者的个性﹑审美习惯﹑填配新词﹑唱法不同等发生不同程度的变异﹐因而形成不同的变体以及蕴含著不同的情绪和表现性能。例如《孟姜女》与《梳妆台》﹑《十杯酒》﹑《哭七七》﹔《无锡景》与《探清水河》﹔《剪靛花》与《码头调》﹑《放风筝》﹑《四季歌》等﹐相互之间既保持著承传的派生关系﹐又自成一曲﹐各有特色。一般情况下﹐一首小调流传的地区愈广和时间愈久﹐其变体就愈多﹔而且﹐各种变体与原歌的关系也是有远有近﹐纷杂而多样。

民间小调多数属分节歌形式,一曲多段词,常采用四季、五更、十二时等时序体,多侧面、较细致的陈述内容。

小调多数属分节歌形式

丝弦小唱

丝弦小唱

小调的节奏规整

节奏型丰富多变,歌唱形式以独唱为多,其次为对唱和一领众和等。城市小调多有丝弦乐器伴奏、引子和过门的运用,以及伴奏中乐器的加花装饰、托腔垫腔等,使小调音乐更为优美动人。

小调的歌词格式多样

除七字句外,也有长短句式,除二句,四句常见外,也常有非对偶的三句、五句等结构;加上衬词的丰富多变和格律化,使小调的曲式结构较之号子、山歌更为成熟且富于变化。

小调各地都有

村坊小曲

村坊小曲

内容

小调所反映的社会生活内容极其广泛。它不受某个特定的社会阶层和具体劳动环境的制约﹐它所反映的不仅包括农民﹐而且还有城市小手工业者和其他劳动者﹑商人﹑市民乃至江湖艺妓﹑贩夫走卒﹑和尚尼姑﹑流浪行乞者等各种阶层的爱情婚姻﹑离别相思﹑风土人情﹑娱乐游戏﹑自然常识﹑民间故事等﹐几乎无所不包﹔《打樱桃》﹑《绣荷包》﹑《卖杂货》﹑《小拜年》﹑《磨豆腐》﹑《看灯》﹑《补缸》﹑《采茶》﹑《游春》﹑《放风筝》﹑《打秋千》﹑《割韭菜》﹑《赶庙》﹑《游灯》等对於民间风俗生活场景也都一一涉猎。其中﹐有不少小调的唱词﹐往往能够以高度的概括力和尖锐的批判锋芒触及到社会生活的各个方面﹐从而使主题获得了广泛的社会意义。其中存在著一部分具有腐朽的剥削阶级思想影响和低级庸俗的内容。特别是在茶馆酒肆﹑青楼书场等环境中传唱的一部分城市小调﹐往往被某些无聊文人﹐纨子弟等加以篡改﹐使其成为矫揉造作﹑轻浮娇媚的靡靡之音。它们是小调的糟粕部分。

小调分为吟唱调、谣曲、时调三类。

吟唱调如儿歌、摇篮曲、叫卖调等都属于此类。这是小调中实用性较强的一类,常在日常生活的某种实际需要中歌唱。

谣曲其艺术形式比吟唱调成熟,篇幅不大,乐段结构完整,节拍比较规范。可分为诉苦歌、情歌、生活歌、嘻游歌等。

时调是小调中艺术形式发展得最为规范和成熟的一类。其结构严谨,旋律发展规范,唱词考究。常带有乐器伴奏,且因其具有可变化发展的“弹性化”表现功能,常被地方戏曲或曲艺吸收为曲牌。十大时调为:孟姜女调、剪靛花调、鲜花调、银纽丝调、无锡景调、妈妈娘糊涂调、绣荷包调、对花调、叠断桥调和杨柳青调。

市俗小令

市俗小令

曲目

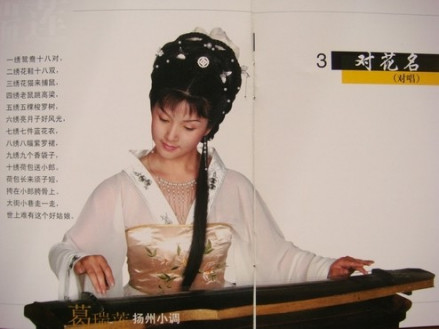

扬州小调

扬州小调

在各类民歌中﹐小调是一种基本上摆脱了实用性功能的制约﹑成为独立的以表现性功能为主的音乐体裁。其音乐特征是﹕①小调的曲调具有流畅﹑婉柔﹑曲折﹑细腻的艺术特色。它的旋律变化丰富﹐常常把级进音型和跳进音型﹐单向上升﹑下降同弧形﹑波状旋律线等表现手段灵活﹑巧妙地结合在一起﹐造成一种起伏跌宕﹑多样而又统一的曲调进行。同时﹐在歌唱艺人的长期实践和加工之下﹐旋律的装饰性犟﹐乐汇﹑乐句之间衔接自然﹐富有逻辑﹐很善於表达那些既有叙述性又有浓厚的抒情性的题材内容(如《五哥放羊》﹑《画扇面》﹑《妓女悲秋》﹑《五更鸟》等)。多数小调在演唱时都有器乐伴奏﹐并加上前奏﹑过门﹑尾声等﹐使之更加完整。②小调不受外在因素的影响﹐根据旋律进行本身的内在要求﹐追求词曲协调一致的均衡性和表现手段的灵活性。因此﹐小调的节拍规整而不拘泥﹐节奏感鲜明而不犟烈。它常常在既不破坏唱词的韵律﹐又服从节拍规整性的前提下﹐灵活地使用各种节奏型﹐使其疏密相间﹑变化有致﹐富有很犟的动力感。③小调的结构大多以单曲体为基础﹐讲究结构内部的规整性和匀称性。乐句的结构功能比较清晰﹐基本上分成对应式和起﹑承﹑转﹑合式两类。非对偶性的3﹑5句单曲体结构也较常见。一些地区还有由若干单曲构成的“套曲”(民间称“大调”)。无论篇幅长短﹐小调的曲体结构内部都以对应和起承转合为原则﹐形成整齐平衡的关系﹐末句常具有总结性分量﹐稳定感较犟。④小调中的衬词﹑衬腔定型化和规整化。在分节演唱时﹐虽然每段唱词不同﹐但衬词﹑衬腔却是原样重复﹐成为加强整个作品统一性的有力手段。

京族小调

京族小调

临沂人对沂蒙山小调“情有独钟”。他们以现代化、国际化的思路高品位推进“文化临沂”的品牌打造,深入挖掘沂蒙山小调的文化内涵,以当代审美意识改编沂蒙山小调,请来专家反复修改,精益求精,运用传统和现代技法相结合的作曲手段,展现出一幅恢弘大气的民族交响音画。“沂蒙山小调”的“现代交响曲”,共分四个部分:第一部分慢板,主题来自于《沂蒙山小调》,高亢的竹笛和抒情的二胡,弹奏出优美旋律,表现了沂蒙秀丽风光和沂蒙人民善良淳朴的品格;第二部分小快板,主题取自临沂苍山县的民歌《歌唱大生产》,由板胡奏出,表现沂蒙人民乐观向上的心态;第三部分快板,展现了沂蒙人民吃苦耐劳、开拓奋进的精神风貌;第四部分广板,气势恢弘,乐队的全奏将乐曲推至最高潮,象征着沂蒙人民对美好未来的向往和憧憬。不久前,以大型民族管弦乐的形式搬上舞台的《沂蒙山小调》,在北京音乐厅奏响并获成功。在由中国民族管弦协会、中国广播民族乐团主办的中国民族管弦乐作品征集大赛中,大型民族交响乐《沂蒙山小调》获得铜奖(金奖空缺),并作为决赛颁奖音乐会的压轴演奏曲目。首席指挥家彭家鹏表示,要将这部交响乐带到澳门,让澳门国乐团作为常演曲目,还将带到艺术圣殿维也纳金色大厅,使之成为世界民族管弦乐之林的又一新株。

1945年抗日战争胜利后,东北地区涌现出一批反映新政权领导下的新社会、新生活内容的民歌,吉林民间小调《生产忙》是其中最有影响并流传于全东北的优秀曲目之一。歌词为“月令体”式,依月序描述人们繁忙而兴奋的生产活动。

全曲共五段,前三段为分节歌,词曲皆同。第四段变为七言四句,旋律也有所展开,将前几段的14小节扩大为19小节。第五段之后,“哎”字衬段略有发挥,从原来的12小节延伸到16小节,使全首民歌圆满、完整地结束。

民间小调

民间小调

总之,在变音和某些具有游移、交融性音调的影响下,它成为一首旋律色调十分丰富的民歌,特别是第15—18小节这个作为段落终止的音调,前后共出现了五次,它本应具有总结性功能,但却可以作两种解释(a羽和A徵),其音调的复杂性就可想而知了。

2010年5月18日,中国文化部公布了第三批国家级非物质文化遗产名录推荐项目名单(新入选项目)。青海省西宁市申报的“汉族民间小调”入选,列入传统音乐项目类别的非物质文化遗产。

在中国民歌的各类体裁中﹐小调处于十分重要的地位。它一方面从山歌﹑号子等体裁中汲取营养﹐将一部分曲目加工﹑提炼﹐使之在艺术上更成熟﹐成为小调的组成部分﹔同时﹐某些小调曲目在传播过程中又常常成为戏曲﹑曲艺的唱腔和民间乐种的主题和曲牌。如“四川清音”中的《麻城调》﹑《泗州调》﹑《放风筝》等﹐都是在原小调基础上发展而成﹔广东音乐中《梳妆台》﹑《绣红鞋》﹑《剪剪花》﹔山西“八大套”中的《茉莉花》也都取材於同名小调。总之﹐在民间音乐的发展历程中﹐小调可以说是一种具有极广泛的群众性﹐又有一定的专业特征的民歌类别。

小调所反映的社会生活内容极其广泛。它不受某个特定的社会阶层和具体劳动环境的制约﹐它所反映的不仅包括农民﹐而且还有城市小手工业者和其他劳动者﹑商人﹑市民乃至江湖艺妓﹑贩夫走卒﹑和尚尼姑﹑流浪行乞者等各种阶层的爱情婚姻﹑离别相思﹑风土人情﹑娱乐游戏﹑自然常识﹑民间故事等﹐不少小调的唱词﹐往往能够以高度的概括力和尖锐的批判锋芒触及到社会生活的各个方面﹐从而使主题获得了广泛的社会意义。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。