-

杨遇春 编辑

杨遇春(1761年1月30日 -1837年4月3日 ),字时斋。四川崇州人。 清朝中期名将。

杨遇春六岁入家塾,十七岁时因家道中落转而习武。乾隆四十四年(1779年),杨遇春中武举人,次年拣选入伍。乾隆末年,他随福康安镇压甘肃田五起义、台湾林爽文起义、古州苗民起义,并参与廓尔喀之役,深受其赏识。自嘉庆二年(1797年)起,率军镇压川楚白莲教起义,屡战有功,史称“遇春谋勇俱绝,剧寇半为所歼” 。嘉庆十一年(1806年),用计平定宁陕新兵暴动。嘉庆十八年(1813年),以参赞大臣身份率兵镇压天理教起义及陕西南山厢工起义。道光六年(1826年),以代理陕甘总督之职率军讨平张格尔叛乱,收复南疆西四城。道光八年(1828年),正式担任陕甘总督。张格尔伏诛后,因功绘像紫光阁。道光十五年(1835年),以一等昭勇侯致仕,两年后逝世,终年七十八岁 。获赠太子太傅、兵部尚书,谥号“忠武”。

杨遇春历仕乾隆、嘉庆、道光三朝,在嘉庆、道光两朝,名列将帅第一。每遇军务,无不从伍驰驱。一生作战数百次,战法多变,临战常冲锋陷阵,未曾负伤,与杨芳并称“二杨”。回人服其威名,称为“哈萨谙班” 。嘉庆帝称其为“福将” 。清人因其福寿之高,甚至将其比作郭子仪 。著有《武备制胜编》传世 。

(概述图来源 )

别名:杨忠武、杨胡子、杨时斋、哈萨谙班

字:时斋

所处时代:清朝

民族族群:汉族(一说为陇南氐人的后代)

出生地:四川崇州

出生日期:1761年1月30日

逝世日期:1837年

主要成就:参与镇压川楚白莲教起义平定张格尔叛乱

主要作品:《武备制胜编》

本名:杨遇春

官职:陕甘总督

爵位:一等昭勇侯

追赠:太子太傅、兵部尚书

谥号:忠武

武举勇将

杨遇春于乾隆二十五年十二月二十五日(1761年1月30日)出生于崇庆州西外白碾村(今四川省崇州市城西郊白碾村) 。后世一些学者考证杨遇春的远祖是来自陇南的氐人 。

杨遇春六岁时进入祖父杨占魁的私塾,开始读书,因勤奋好学,受到杨占魁“童年有成人之度”的肯定 。到十七岁时,他因家道中落转而习武。乾隆四十四年(1779年),考中武举人,任四川材官。

乾隆四十五年(1780年),朝廷选用杨遇春担任督标。他后来跟随名将富察·福康安镇压甘肃田五起义、台湾林爽文起义,深受福康安的赏识和提拔,接连升任青云把总、千总。

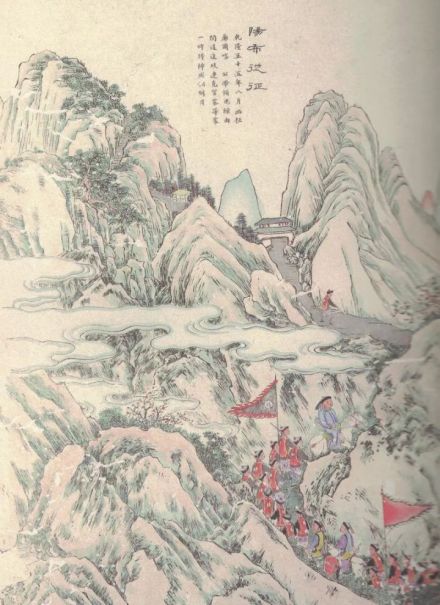

随征廊尔喀,进抵阳布附近,取自《杨忠武侯宣勤积庆图》

随征廊尔喀,进抵阳布附近,取自《杨忠武侯宣勤积庆图》

乾隆六十年(1795年),古州苗民起义(参见词条石柳邓反清起义)爆发,杨遇春随福康安率军镇压,力战解除叛军对嗅脑的围困,并进援松桃,独自领兵取道“山险寨密”的樟桂溪,以敢死之士四十人作为先锋,自小道攻入叛军大营,招降叛军数千人,直抵松桃城下,再度解围,获赏戴花翎,进阶都司。在解除永绥之围后,杨遇春被赐号“劲勇巴图鲁”。在叛军首领吴半生被擒获后,杨遇春被擢升为游击将军。都统瓜尔佳·额勒登保攻茶山时,遭叛军包围;杨遇春率壮士冲击叛军,攻占对山,“纵横决荡,当者辄靡”,其勇武令福康安惊叹,即刻被升为参将。在收复乾州之后,杨遇春升任广东罗定营副将。

谋勇兼优

主词条:白莲教起义

苗乱平定后,川楚白莲教起事又困扰清廷。嘉庆二年(1797年),杨遇春随升任经略大臣的额勒登保赶赴湖北,镇压白莲教覃加耀、林之华等人领导的起义军,攻破芭叶山,在长阳、宣恩、建始、恩施等地接连击败起义军。林之华战死后,覃加耀转巴东入长阳,占据株栗寨,继续抵抗。杨遇春派三百人乘夜由寨后小径攻入,与寨前大队官军夹击,使起义军战死、跳岩者达数千人。覃加耀率千余人再次破围至归州终报寨。终报寨“峭岩陡绝”,杨遇春连夜派兵攀岩而上,最终擒斩覃加耀、张正潮等。

嘉庆三年(1798年),杨遇春跟随额勒登保赴陕西,在蓝田击败李全起义军,又在紫溪岭打败了高均德起义军。五月,杨遇春等回到湖北,参与了对从陕西转至穀城的张汉潮部的围击,一路追击张汉潮至陕西,在平利孟石岭再度击败张汉潮。九月,在广元的吴家河再次击破高均德、李全。不久后,杨遇春的父亲去世,朝廷赐金,以办理其父丧,并命他戴孝随征。杨遇春继续在观音坪、大鹏寨、青观山消灭了巴州起义军罗其清部,因功升任甘肃西宁镇总兵。

嘉庆四年(1799年),杨遇春再随额勒登保击杀了萧占国、张长庚、冷天禄等部起义军,并使起义军首领王光祖被俘,立功最多,威震川、陕一带。随后,他负责追击张子聪部,自夏至秋,接连于梁山、云阳、太平、开县、通江将其打败。张子聪窘迫不已,多次与樊人杰、龚建、冉天元部联合,最后准备与王登廷部联合。杨遇春攻克王登廷据守的马鞍寨,在追击过程中于土丫子擒获其部下靳有年,于广元云雾山斩杀阮正漋。入冬后,王登廷由陕西退入四川,与冉天元会合。额勒登保于是率杨遇春与穆克登布在苍溪猫儿垭合击起义军。穆克登布违背约定,率先进攻,被起义军挫败,多亏杨遇春凭借废垒全力拒敌,并将燃烧的草炬投掷到山下,彻夜奋战,才避免大败。随后,被杨遇春等击溃的王登廷只身逃往蒲江,最后被地方武装擒获。

嘉庆五年(1800年),杨遇春升任甘州提督,偕同穆克登布在两当打败张天伦部,又跟从额勒登保在商雒一带追击杨开甲,扼守龙驹寨,歼灭张汉潮余部刘允恭、刘开玉。因战功累累,朝廷赐封他云骑尉世职。此时,额勒登保考虑到杨遇春常年与穆克登布意见不一,自苍溪之战后,二人的矛盾更深,于是保举杨遇春“谋勇兼优,可当一面”,让他独立领兵“与经略、参赞分路剿贼”。朝廷命杨遇春以提督身份单独率领偏师作战,沿渭河西上,镇压汧陇一带的起义军。五月,正当杨遇春与伍金柱部在汉阴的手板岩及铜钱窖激战时,杨开甲从小道突然来袭,使杨遇春腹背受敌。自午时至酉时,官军深陷包围中。伍金柱手下悍将庞洪胜身穿白袍、手执大旗,径直朝杨遇春杀来。就在二人近在咫尺时,庞洪胜被后队护枪击中坠马,当场阵亡。这一意外使起义军士气大丧,纷纷溃退,正逢额勒登保率军来援,杨遇春与其合兵一处,追击起义军至洋县的茅坪,杀死了杨开甲,还在大石坂擒获另一起义首领陈杰。八月,杨遇春在成县峡沟、凤县潘家沟分别斩杀伍金柱、宋麻子。

嘉庆六年(1801年),杨遇春在石泉的石塔寺击败冉学胜部,并在追击冉学胜的过程中侦知高天德、马学礼、王廷诏等部起义军已经被官军主力驱赶至五郎坝,于是乘夜发起伏击,击散各部起义军,随后,他再自斜峪关追击各路起义军,阻断其逃入甘肃的道理。他在钢铺厂再次作战获胜,于一昼夜内驰行四百里,终于在川、陕交界的鞍子沟擒获了王廷诏,高天德、马学礼则逃往禅家岩。杨遇春判断他们打算从宁羌外逃,于是迅速自斜谷赶往二郎坝,在龙洞溪设伏,将高天德、马学礼部一网打尽。战后,杨遇春收编了投降起义军中的八百精锐,随后被晋封为骑都尉世职。

此时,经略檄令杨遇春共同进攻冉学胜,而杨遇春通过间谍得知了起义军的实际情况,在进至紫阳天池山时,利用之前招降的八百壮士大破伏兵。随后,他在孙家坡大破张天伦、冉学胜,追击入川,最后在通江的报晓垭生擒冉天泗、王士虎。至此,起义军中“有名号者剿除几尽”,其余部众都躲避在深山老林中。杨遇春“搜剿”这些起义军稍有迟缓,被嘉庆帝下诏严厉责备。

嘉庆七年(1802年)秋,杨遇春击灭白莲教“巴州白号”义军苟文明部,调任固原提督。嘉庆帝因白莲教起义基本被平息,杨遇春在镇压起义过程中战功突出,“歼首逆独多”,于是晋升其为二等轻车都尉世职。

嘉庆八年(1803年),杨遇春的母亲去世,嘉庆帝听闻后,赐金助丧,并给杨遇春四十日的丧假。这时,苟文明的余部一千余人在苟文润的召集下兴起于汉江之间。各路官军疲弱难振,进展不顺,待到杨遇春回到前线后,士气大振,在红山寺、平溪河等地多次获胜,最终将其平定。此后“贼氛渐清”,局势逐渐安定。

平息哗变

主词条:宁陕新兵暴动

嘉庆十一年(1806年)初,杨遇春凯旋回朝,嘉庆帝下诏允许他回乡继续为母守孝百日,待到假满后入朝觐见。六月,陕西宁陕镇驻兵因摄固原提督杨芳停发盐米银而大为不满,于是杀死副将、游击,发动哗变。变兵攻城劫狱,发展到一万余人。杨遇春此时正行至西安,听闻哗变后即刻与陕西巡抚方维甸驰赴军前。嘉庆帝派出领侍卫内大臣伍弥特·德楞泰往陕西处理此事,并命杨遇春扼守方柴关。变兵战斗力较高,官军与其交战,多次失利。这时,变兵首领之一的蒲大芳看见杨遇春,下马遥跪,向他控诉营官侵吞兵饷的情况。杨遇春安抚蒲大芳之后,抓住了这个分化变兵的机会,与杨芳力排众议,决定进行招抚。他一面按兵缓攻,一面令杨芳单骑进入变兵大营劝说他们。数日后,蒲大芳将倡议兵变的陈达顺、陈先伦擒住,带往杨遇春处投降。杨遇春于是率蒲大芳等在江口击破了其余变兵,斩其首领朱先贵。至此,宁陕镇驻兵哗变被平息。事后,德楞泰上疏请求允许投降的变兵回到行伍中,但遭到了嘉庆帝“纵叛废法”的严旨申斥,杨遇春也被降为宁陕镇总兵,蒲大芳等二百余人最后被流放至新疆戍边。

深受倚信

嘉庆十三年(1808年),杨遇春入朝觐见,兼乾清门侍卫,仍被授为固原提督。

嘉庆十八年(1813年),天理教起义爆发,其中李文成部占据了滑县。嘉庆帝闻讯后,派陕甘总督章佳·那彦成镇压起义军,以杨遇春担任参赞大臣,协助那彦成。面对起义军集中精锐于道口镇的情况,杨遇春未发起强攻,而是先率八十名亲兵沿运河西进侦察,在途中击破了人数远胜己方的起义军,还趁胜攻过河,反复冲击起义军,以损失两人的代价,使他们丧失士气。之后,杨遇春果断命人砍断浮桥,焚烧渡船,发动总攻,成功攻克了道口。在桃源、辉县一路获胜后,最终与各部包围了滑县城。他挖掘地道布置地雷,将城墙炸出缺口,然后手持皂旗,率先抢上,指挥官军攻入城中。李文成见大势已去,遂自焚而死。十二月,天理教起义平息。

此次攻城,滑城立时难以突破,而外围之起义军又来势汹涌骚扰不已,所以扫清外围内困诸起义军,既消灭来犯之敌,又能给内应的起义军以震慑,是此次滑城之捷的关键。后来,“上(嘉庆帝)屡与大臣言及(嘉庆)十八年滑县功,杨遇春居多”。嘉庆帝论功,进封杨遇春二等男爵,赏穿黄马褂。

嘉庆十九年(1814年)正月,杨遇春率军镇压陕西南山厢工万五起义,两个月后将其平息。论功进封一等男爵。镇压厢工起义之后,杨遇春回京复命。嘉庆帝拉着他的手说:“朕与卿同岁,年力尚强,将来如有军务,卿须为朕独当一面。”见他一脸长髯,还多次予以称赞。

保卫西疆

主词条:清平张格尔叛乱

嘉庆二十五年(1820年)八月,道光帝即位。九月,加杨遇春为太子少保,赐双眼花翎 。

道光五年(1825年)十月,杨遇春署任陕甘总督 。有清一代,以阃帅而升任封疆大吏者,岳钟琪之后,杨遇春为第一人 。

道光六年(1826年)六月,白山派首领张格尔在英国殖民主义者支持下,勾结浩罕汗国(今乌兹别克共和国东部)、阿富汗等外国势力,煽动喀什噶尔(今新疆喀什)、英吉沙尔(今新疆英吉沙)、叶尔羌(今新疆莎车)、和阗(今新疆和田)南疆四城叛乱。七月,道光帝下旨任命杨遇春为钦差大臣,进剿张格尔等。旋即命他与山东巡抚瓜尔佳·武隆阿共同参赞军务 ,协助扬威将军萨尔图克·长龄,率领陕西、甘肃、吉林、黑龙江、四川五省清军会攻叛军,并调乌里雅苏台以及伊犁牛、驼数干、战马两万军用。十月,陕西清军先至阿克苏。提督杨芳攻占阿克苏西南约二百五十里之战略要地柯尔坪(今新疆柯坪),既掩护主力在阿克苏集中,打开西进的通路。十一月,杨遇春与长龄、武隆阿驰往征讨。

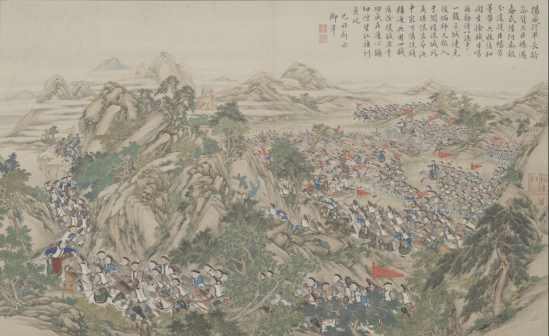

《平定回疆剿擒逆裔战图》中的杨遇春

《平定回疆剿擒逆裔战图》中的杨遇春

清军追逾浑河三四十里。张格尔势蹙,移师阿瓦巴特庄,依岗背河列阵,形如雁翅。二月二十七日,清军至阿瓦巴特。当夜,杨遇春等派吉林劲骑一千,分两路由左右间道秘密迂回至叛军阵后埋伏。次日拂晓,部署步兵由正面,骑兵由两翼进攻。叛军佯退,企图诱清军登岗,俟登至半坡时实施合击。清军步兵使用迭射、相互以火力掩护逐次接敌,至半坡时,跟随于火器手后、身着虎皮彩衣的滕牌兵跃出冲锋,叛军战马受惊混乱,据岗力战。埋伏于阵后的骑兵,由背后发起突袭,叛军大败,被歼过半。

清军乘胜追击,于二月二十八日进抵浑河(今恰克玛克河)北岸。张格尔叛军十万沿北岸筑垒防守,绵亘二十余里。清军整夜以小分队进行袭扰,疲惫叛军。次夜大风,飞沙障目。长龄以敌众我寡,惧叛军乘机反击,欲退军十里,俟风停再攻。杨遇春提出:“这是上天在襄赞我军,贼人不知我方兵力多少,又担心我军马上渡河,机不可失!且我们作为客军应以速战为利,难以持久。”认为天气昏暗,叛军难辨我兵力多少,更不利我军渡河,正宜出其不意,攻其无备,机不可失,于是派一千黑龙江索伦骑兵在下游渡河牵制,而以主力乘昏暗由上游急渡,占据上风。天拂晓时,全军皆渡,集中炮火轰击叛军营垒。叛军遭突袭大乱溃逃,清军乘胜追击至喀什噶尔城下。张格尔率少数残部由木吉(今新疆布伦库勒湖西北)经乌孜别里山口逃布鲁特达尔瓦斯山(今塔吉克斯坦境内)地区,清军取得浑河之战的胜利。

此次战役,清兵声东击西,击敌于不备。杨遇春随时借诸天时地利,化不利为有利,运筹帷幄,当机立断,可见其对兵法理解之透、运用之妙。

三月初一日,清军收复喀什噶尔城,生擒安集延军首领推立汗及萨木汗以下叛军四千人。三月初五日,杨遇春收复英吉沙尔;三月十六日,收复叶尔羌。五月,杨芳在昆拉(今和田西)击败叛军五千人,擒斩其首领玉努斯,收复和阗。至此,被张格尔叛军占据一年的南疆西四城,全部为清军收复。杨遇春因功加太子太保。张格尔逃走后,道光帝命杨遇春先行入关。

《平定回疆剿擒逆裔战图·沙布都尔庄之战》

《平定回疆剿擒逆裔战图·沙布都尔庄之战》

《平定回疆剿擒逆裔战图·阿瓦巴特庄之战》

《平定回疆剿擒逆裔战图·阿瓦巴特庄之战》

《平定回疆剿擒逆裔战图·收复和阗》

《平定回疆剿擒逆裔战图·收复和阗》

《平定回疆剿擒逆裔战图·收复喀什噶尔》

《平定回疆剿擒逆裔战图·收复喀什噶尔》

(图册参考资料 )

道光八年(1828年)正月,杨芳一路穷追,于铁盖山擒获张格尔。捷报传至北京后,适逢杨遇春入朝觐见,道光帝论功行赏,正式授杨遇春为陕甘总督,并命人绘其画像存于紫光阁。

功名两全

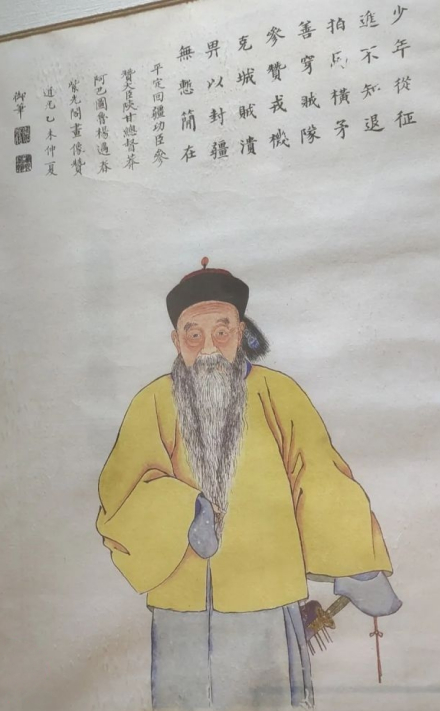

杨遇春在紫光阁的绘像及道光帝御笔书赞

杨遇春在紫光阁的绘像及道光帝御笔书赞

道光十年(1830年),张格尔的兄长玉素普纠结布鲁特、安集延数千人马,进入边防卡伦侵扰。杨遇春再次作为钦差大臣,带领本标将士驻扎肃州调度,最终平定喀什噶尔等处的叛乱,再次维护清朝的统一。

道光十五年(1835年),杨遇春以年老辞官返乡。杨遇春辞归前,道光帝命其缓程来京觐见,进封一等昭勇侯,在籍支食全俸。并赠以御制紫光阁画像一轴。

道光十六年(1836年)冬,四川总督鄂山前往北京觐见道光帝。道光帝特书“福、寿”二字,并拿出内府十两人参,命鄂山带回四川赏赐杨遇春。

(图册部分参考资料 )

高寿而薨

道光十七年二月二十八日(1837年4月3日) 夜 ,杨遇春于成都南门外的“望禾亭”别墅逝世,终年七十八岁 。道光帝闻讣讯,追赠他为太子太傅、兵部尚书,入祀贤良祠、乡贤祠,谥号“忠武”,故后世又称杨遇春为“杨忠武侯”。 在御制的祭文中,道光帝以“忆苍髯之矍铄,音容犹在目前;报黄发以馨香,眷念弥增身后”一句表达了自己的哀思之情。 朝野闻知其讣讯,都深感惋惜,甚至有赶赴成都祭奠者。据当时从西北来的人说,陕甘百姓“恸公尤甚……相率私祭,并营佛事荐公”。可见其在当地百姓心目中的形象。

道光十九年(1839年)三月十六日,杨遇春葬于崇庆州西山上, 后移葬崇庆州娘娘岗祖茔。

军事活动

杨遇春历仕乾隆、嘉庆、道光三朝,每遇军务,无不从伍驰驱。杨遇春一生经历大小战斗数百次,每次都身先士卒,亲冒矢石,有时冠翎皆碎,有时袍袴皆穿,未曾受毫发之伤,世人称之为“福将” ;他自称“神授黑旗”,其部每战必张黑旗,时称“杨家黑旗军” 。他用兵擅长以寡击众、出奇制胜,剿抚兼用、围点打援,同时重视军队建设,驭兵有法,还能自创阵法,锻造动旅,故而能在历次战役中,对内讨平叛乱,对外则维护统一,为巩固清廷统治发挥了重要作用,成为有清一代的名将。 其军事活动主要如下:

早年随福康安镇压甘肃田五起义、台湾林爽文起义及贵州、湖南苗民起义。

嘉庆二年(1797年)。开始参与镇压川楚白蓬教起义,为经略大臣额勒登保所倚重。嘉庆五年(1800年),以提督率军独立作战,先后俘获或杀死起义军领袖覃加耀、罗其清、冷天禄、阮正隆、王廷诏等人。

嘉庆十一年(1806年)六月,陕西宁陕镇驻兵因减发银两而哗变。变兵攻城劫狱,杀死官员。发展到一万余人,杨遇春剿抚兼用、以攻心之术瓦解变兵,成功平定兵变。

嘉庆十八年(1813年),以参赞大臣率兵镇压滑县的天理教起义,通过围点打援的战术将来援之贼剿灭,后又以实火药轰城,收复滑县;又镇压陕西南山厢工起义。

道光六年(1826年),入疆平定张格尔叛乱。

治理地方

杨遇春在陕甘总督任上十年,请求免去陕甘梨贡,裁减冗员,裁减军队,组织屯垦,多次试图改良马政 ,加强防务,合并机构以节浮费,其举措虽未完全得到贯彻,但仍为开发西北边疆作出了贡献。

拔擢将才

杨遇春有知人之明,褒奖、提拔人才“如不及”。他自行伍中拔擢杨芳,举荐齐慎 ,赏识向荣于寒微中 ,前二人均为道光朝的重要将领,后一人则为平定太平天国初期清军的主要将领。其部下也多有主镇一方者,如吴廷刚(广东陆路提督)、祝廷彪(浙江提督)、游栋云(宁夏镇总兵)等。

福康安:“此将材也。”

瓜尔佳·额勒登保等:“诸将中惟遇春谋勇兼优,可当一面。”

描绘杨遇春战绩的《杨忠武侯宣勤积庆图》

描绘杨遇春战绩的《杨忠武侯宣勤积庆图》

①少年从征,进不知退。拍马横矛,善穿贼队。参赞戎机,克城贼溃。畀以封疆,无惭简在。

②三朝疆场宣勤久,两世封圻积庆多。

③元勋入睹允归荣,功立才全际太平。宣力三朝邀宠锡,抒忠百战播威名。官兼文武真难遘,志笃廉明永不更。晋爵酬庸延后世,林泉颐养语长生。

④杨遇春公忠体国。实心膂股肱之臣。朕所深信。

⑤陕甘总督杨遇春,中外宣劳,功勋懋著。

⑥自乾隆年间,以武举效力戎行。每遇军务,无不在事驰驱。身经百战,历事三朝,懋著勋绩……于边疆事务,控制得宜。老成威望,中外皆知。恪共忠荩,实为国家股肱心膂之臣。

⑦朕望尔父亲多活几年,如国家有事,他虽不能亲战陈,我问问他,也得主意。他(阙)勿时并无大病,这就算无疾而终。尔父亲忠勇,朕深信不疑,尔总要体贴尔父亲实心报国,他在地下,也喜欢的。

⑧且伊故父杨遇春,宣力有年,战功超著,兼勤疆寄。

赵光:“夫练兵必先练将,材艺迈众,忠勇无前,如昔时杨遇春辈,渺不可得,缓急何恃?”

江少海:“遍向偏裨收将种,居然弦诵类儒林。”

李惺:“公生而沈毅,言笑不苟。髯长尺余,临阵时则结为一辫,英气百倍。人多以髯呼公。军次数十年,战功不可胜记。有欲分功者,辄推与之。有忌之者,久之其人自愧服。士有一技之长,必储以备国家之用。今湖南提督果勇候杨芳、贵州提督余步云诸人皆拔之卒伍中者。宣力三朝朝廷,鉴其忠悃,下至田夫野老,外至穷荒绝徼,亦莫不知其姓字而乐道其生平行事。今公虽没,而公之勋名德望固有。与国咸休,永世无穷者。” (《忠武杨公神道碑》)

何日愈:“自结发从军大小百战,未尝不在行间,公伟躯修髯,每战辄结须挥刀,大呼陷阵,身先士卒,故所向有功,性严毅,治家有法。然交友驭下,则谦退温和,不以爵骄人,不以功自伐。故朝野无间言,抚循士率,以恩甘苦,与共酬功任能,一秉至公。故人乐为之死。真近世名将也。” (《杨忠武公墓志铭》)

魏源:

①孙子论用兵曰:“全军为上,破军次之。”故尝论二杨劳烈,当以招抚宁陕为称首。 (《嘉庆宁陕兵变记》)

②嘉庆川、陕军中,二杨齐名。 (《杨芳南山靖贼事》)

李元度:

①本朝汉人中由提督迁总督者,赵公良栋父子及梁公鼐、岳公钟琪后,得公而五。 (《国朝先正事略》)

②公修髯隆准,目睛映日光,返照能射人。毕生无姬侍,而操守尤廉。任总督时,讨军实,肃官方,边务皆控制得法。 (《国朝先正事略》)

郑观应:“国初海寇内犯,而姚启圣、施琅、蓝理、李之芳之将才出;三藩同叛,而岳乐、穆占、赵良栋、梁化凤、王进宝之将才出;准噶内闯,而超勇亲王策凌之将才出;四部犂庭,而兆惠、明瑞之将才出;金种捣穴,而阿萨、海兰察之将才出;川楚征剿,而额勒登保、德楞泰、杨遇春、杨芳之将才出;发,捻等逆纵横扰乱,而向、张、江、塔、罗、李诸帅之将才出。” (《储将才论》)

佚名:“乾隆嘉庆间,防畛犹严,如岳襄勤公之服金川,二杨侯之平教匪,虽倚任专且久,而受上赏为元勋者,必以旗籍当之,斯制所由来旧矣。” (《咸同将相琐闻》)

赵尔巽等:“川、楚之役,竭宇内之兵力而后定之。材武骁猛,萃於行间,然战无不胜,攻无不取者,厥惟二杨及罗思举为之冠。遇春谋勇俱绝,剧寇半为所歼。思举习於贼情、地势、险阨,强梁非其莫克。至於忠诚忘私,身名俱泰,遇春际遇之隆,固为稀觏;而思举以薮泽枭杰,终保令名,焕於旂常矣。” (《清史稿》)

葛虚存:

①成都杨忠武公遇春,嘉、道时名将也,以武举从征教匪起家,身经百战,无不克捷……。 (《清代名人轶事》)

②齐慎为将帅才嘉、道名将,杨忠武而外,必推新野齐勇毅公慎。 (《清代名人轶事》)

③嘉、道间名将,首推二杨,功业威名,彪炳一世。 (《清代名人轶事》)

蔡东藩:“然浑河一役,长龄又欲折回,幸赖杨遇春之定计渡河,驱逐回酋,以次规复西四城,是长龄办不过一庆祥之流亚,微杨忠武,吾知其亦无功也。厥后捐西守东之议,尤属悖谬,西四城为东四城之屏蔽,无西四城,尚可有东四城乎?宣宗严词诘责,迫令歼敌,而掩捕之功,复出杨芳,满员无材,事事仗汉将为之,而清廷犹以右满左汉为得计,亦安怪乱世之相寻不已耶。本回宗旨,实为二杨合传,以满员相较,尤见二杨功绩。” (《清史演义》)

邢誉田:

①杨遇春是我国清代中期的著名军事将领,其在乾隆、嘉庆、道光三朝为维护清代封建统治发挥了重要作用。

②其一生历乾隆、嘉庆、道光三朝,是清代中衰之际崛起的一名将星,也是清中前期少有的汉人总督,……相较前几人的立功于清朝开创之时,而遇春能奋起于承平之世者,尤为不易。

字号别名

杨遇春字时斋 ,人据其字称之为“杨时斋”。他多须,故时人呼为“杨胡子”。回人畏服其威名,称之为“哈萨谙班”。“哈萨”即汉人所称“美须髯”之意;“谙班”为满语,意为“大臣”“大官”或“大人” 。

二杨交往

杨芳初入行伍时,因受杨遇春力荐、征苗主帅福康安赏识而得升迁。杨芳善谋,杨遇春善战,二人自为布衣之交,相约为兄弟。其关系被形容为左右手,“不可须臾离者”,并称“二杨”。

引进杨芋

嘉庆七年(1802年)正月,杨遇春为镇压陕西南山厢工起义,提兵驻砖坪、平利山中,因军中乏食,率兵弁在山中种植马铃薯,今陕西岚皋的“官园”即为其遗迹。当地人曾称马铃薯为“杨芋”,以纪念杨遇春引进之功。后“杨芋”讹为“洋芋”,成为山中主粮之一。

治家严正

杨遇春治家有方,家法严正。他对子女的严格要求和管教,在当时也是朝野闻名的。史载,杨遇春“性严毅,治家有法,然交友驭下,则谦退温和,不以爵骄人,不以功自伐,故朝野无闲言” 。

杨遇春对子女的教育非常严格,因此,“子弟皆谨守其家风” 。杨遇春有一个弟弟,两个儿子。弟弟杨逢春一直随其在军中征战,后累擢至总兵。长子杨国佐,亦继承父业,效力于军营。次子杨国桢,“少倜傥,豪饮不羁”,杨遇春对他的管教最严,在他身上下的功夫也最多,使他逐渐改掉了恶习,并努力读书,后来得以乡试中举。

嘉庆末年,杨国桢以户部郎中出任安徽颍州府知府。是时,其兄杨国佐也以守备引见。嘉庆帝考虑兄弟二人许久没与父亲见面,便“并子假省亲”。当时,杨遇春正领兵驻甘肃固原。于是,兄弟二人跋涉数千里,自京城赶到固原大营看望父亲。杨遇春得知儿子新任颍州知府,却不急于上任理政,反而到军中来省亲,十分不满,遂下令不许入营。待杨国桢至营门,被守卫者拦住,不许入内。后杨国佐入营,跪请父亲允许弟弟入营。杨遇春考虑了很久,才让守卫放行。他在军中议事庭上见了儿子,并当众指责其有负皇恩。杨国桢连忙免冠谢罪。杨遇春严肃地对他说:“吾起武举,上拔擢至此,恩遇无比,常恐老不知所报。始吾期汝云何,而忘之也?”遂下令施杖刑。在场的“文武官吏为叩头乞免”,而杨遇春坚决不允,杖刑之后,众人“皆大骇服吨。道光初年,杨国桢被授为云南按察使,赴任之前,他向道光帝辞行。道光帝半开玩笑地对他说:“好为之。如有不称,当语而父知之耳。”可见,连道光帝也知道杨遇春家法之严。

正是在杨遇春的严格教育下,杨国桢进步很快。他竭力为国效力,历任河南巡抚、闽浙总督,“历官皆有声” ,没有辜负父亲的殷切期望。

对答道光

一次,杨遇春入朝觐见,道光帝问道:“你在公事闲暇时,还看书否?”杨遇春回答:“臣不识字。”道光帝接着问:“那你饮酒吗?”又答:“臣不善饮。”道光帝追问:“那你是如何自我消遣的?”杨遇春说:“听打鼓、说书。”道光帝说:“听说书固然是好的,至于公事要怎么办呢?”杨遇春认为:“钱谷之事交给藩司,刑名之事交给臬司,兵政之事交给提镇,臣只需要总成即可。”道光帝听后大喜,说:“真总督也!”

自知死期

杨遇春临终时自知死期,适逢四川总督苏廷玉前往拜访。他出房相见,亲手把遗表交给苏廷玉,托苏廷玉代他上奏。当时杨遇春还安然无恙,故而苏廷玉一再推辞,最后不得已才把奏折带回家中。当天夜间,杨遇春就逝世了。葛虚存在《清代名人轶事》中感叹:“岂非生有自来者耶?”

关系 | 姓名 | 简介 |

|---|---|---|

五世祖 | 杨明 | 明末时避居宁番卫。 |

高祖父 | 杨星祚(一作里祚) | 赠光禄大夫。 |

曾祖父 | 杨宗显 | 赠光禄大夫。 |

祖父 | 杨梅 | 赠光禄大夫。 |

父亲 | 杨廷栋 | 赠光禄大夫。 |

母亲 | 李氏 | 封太夫人。 |

弟弟 | 杨逢春 | 官至曹州镇、兖州镇总兵。 |

配偶 | 田氏 | 封一品夫人、一品太夫人。 |

长子 | 杨国佐 | 官至四川茂州营都司,加副将衔。 |

次子 | 杨国栋 | 袭封一等昭勇侯,官至闽浙总督。 |

孙子 | 杨煦 | 为州中附生。 |

杨熙 | 以恩荫任刑部主事。 | |

以恩荫任游击。 | ||

杨妍 | 生平不详。 | |

杨烜 | 生平不详。 |

表格参考资料:

杨遇春著有《武备制胜编》13卷,影印本现藏于四川省崇州市博物馆。 另有《谕长子国佐家书》等文章。

遗物

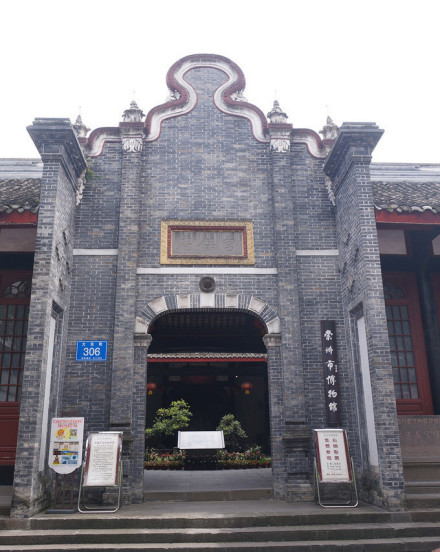

宫保府

宫保府

四川省博物馆藏有画家胡雪渔等绘制的《杨忠武侯宣勤积庆图》,描绘杨遇春一生事迹;还收录道光帝御笔题款、御碑四通、杨遇春在紫光阁的画像、杨遇春告老回籍的谕批、谕祭文等。

府邸

宫保府,即崇州市博物馆,位于四川省崇州市,为杨遇春的将军府,建于清道光十三年(1833年),是四川省现存的惟一清代高级官员府第。

塑像

崇州市还有“杨侯岛”及岛上的杨遇春塑像,以表示对其人的纪念。

擦耳岩

四川双流县西金马河东岸的擦耳岩,其得名源于杨遇春。据说道光年间,杨遇春封侯后,有一次他从成都骑马回乡祭祖,当在这里下马过渡时,不小心在岸边坡坎处撞落纱帽,还擦伤了耳朵。自此,百姓唤此地为“擦耳岩”。

自清代以来,一般认为杨遇春的族属为汉族。湖北麻城杨氏宗族曾将杨遇春的祖先纳入“湖广填四川”的移民中。而杨遇春本人在个别场合,如对清帝的应答时,也曾以“汉”自称,后世不少典籍沿袭其说 。但杨遇春后裔、学者杨正苞 根据有关史料,包括杨氏谱碟和祟庆杨氏家族历代口传,提出了两个观点:一、杨氏祖先世居四川崇庆, 并非后来“湖广填四川”的中南移民;二、杨遇春实系西北氐羌的后裔。

《诰授光禄大夫晋赠太子太傅兵部尚书予告陕甘总督一等昭勇侯忠武杨公神道碑》

《光禄大夫太子太傅陕甘总督一等昭勇候杨忠武公墓志铭》

《杨忠武公记事录》

《杨忠武公年谱》

《清代名人轶事·将略·杨胡子歌》

《清史稿·卷三百四十七·列传一百三十四》

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。