-

四等人制 编辑

“四等人制”,是元朝统治者为维护对汉族和其他少数民族的统治,实行民族歧视政策,所建立的制度,蒙古人作为统治民族列为第一等级。其次根据所征服地区民族的时序,又依次分为色目人、汉人、南人三个等级。并认为四等人的政治待遇有所区别,在任职、科举、刑律等方面,均有不同的待遇 。

“四等人制”一词最早是由民国学者屠寄在《蒙兀儿史记》中提出的 ,屠寄曾是清朝官员为清朝写史。虽然学术界迄今并没有发现元代实行过四等人制的法令,但这种划分却反映在一些政策和规定中 。汉人和南人如当兵则不许充宿卫,如当官也往往只能做副贰。仅有如吕文焕、史天泽、贺惟一等个别汉人高官 。

从元朝的一些政令和律令看,蒙古人在法律上享有特权,而汉人和南人在法律上、科举上其实根本没有区别,汉人可能在选任、提拔某些地方官员时,获得信任相对较多,会比南人有一些微弱的优势。

中文名:四等人制

外文名:Four of people

产生年代:中国元代

等级顺序:蒙古、色目、汉人、南人四等

元朝政府虽没有组织过任何形式的民族成份辨别活动,但却将不同时间所征服的地域人群笼统划分为四个群体:蒙古人、色目人、汉人和南人 。所以“色目”一词有时指西域人,有时也指蒙古人 。日本学者旁公田善之认为在元代户籍制度上并没有蒙古、色目、 汉人、南人四个并列的分类方式。

清末史官屠寄提出的划分方法:

第一等蒙古人为元朝的“国族”,蒙古统治者称之为“自家骨肉”。享有各种特权

第二等为色目人。多西域人,部分契丹人被划入色目人。

第三等汉人,概指北方汉人和契丹﹑女真等族。

第四等南人,概指南方的汉人和少数民族。

蒙思明将等级大致分为两等:蒙古、色目人为一等,汉人、南人为第二等 。

刑法

《元典章》规定蒙古人杀死汉人南人 ,只需杖刑五十七下,付给死者家属烧埋银子即可;反之殴死蒙古人,则要处以死刑,并“断付正犯人家产,余人并征烧埋银” 。元廷设置将“斗杀”单独特殊化是有社会背景的,至元九年(1272年)五月,朝廷颁布了“禁止汉人南人聚众与蒙古人斗殴”的禁令 。况且《元典章》卷四三有明确记载:至元二年(1265年)二月,忽必烈下诏:“凡杀人者虽偿命讫,仍征烧埋银五十两。若经赦原罪者,倍之。”杀人偿命是基本原则,斗杀上的区别只不过是细化的结果,虽然确实存在严重的区别对待 。

《元典章》同一盗窃也,其一般法律,初犯刺左臂,再犯刺右臂,三犯刺项。而蒙古人犯者,不在刺字之条。色目人犯盗,亦免刺刻断。至藩囚官强愎自用,辄将蒙古人刺字者,则杖七十七,除名,并将已刺字去之。

伯颜弊政

至元元年(1335年)十一月,废除科举。

至元三年(1337年)四月,“禁汉人、南人不得持寸铁” 。或“癸酉,禁汉人、南人、高丽人不得执持军器,凡有马者拘入官” 。

天下治平之时,台省要官皆北人为之,汉人、南人万中无一二。其得为者不过州县卑秩,盖亦仅有而绝无者也 。

至正元年(1341年),伯颜下台,脱脱上台,废除如上弊政 。

普遍认为元朝无四等人之明确法令,但各族的政治待遇有所区别。

任用官吏方面。利用汉族地主阶级,但又要防止员数、文化水平和统治经验都超过蒙古人的汉官占据重要职位,以保持自己的权力优势,遂用等级制度加以限制。从中央到地方各级官署的实权多数操在蒙古人、色目人手中。中央最高行政机构中书省的丞相,通常“必用蒙古勋臣”,色目人仅个别亲信得任此职。世祖初年曾以史天泽和蒙古化的契丹人耶律铸为丞相,其后即规定“不以汉人为相”。次于丞相的平章政事亦多由蒙古、色目人担任,一般不授与汉人。各行省丞相、平章的任用亦同此例。

元朝统治者尤严防汉人南人掌握军机重务 ,定制汉人与南人不得阅军数,故掌兵权之枢密院长官(知院)终元一代除少数色目人外皆为蒙古大臣,无一汉人南人。御史台长官(御史大夫),亦规定“非国姓不以授”。元朝于行省以下各级地方政府皆置达鲁花赤为首席长官,规定要由蒙古人担任,若无,则于“有根脚”(出身高贵)的色目人内选用,三令五申禁止或革罢冒任此职的汉人、南人,仅南方边远地区遇蒙古人畏惮瘴疠不肯赴任时,才允许以汉人充任。又据大德元年(1297)中书省、御史台奏准:“各道廉访司,必择蒙古人为使,或缺,则以色目世臣子孙为之,其次参以色目、汉人。”在入仕途径上,也优待蒙古、色目而限制汉人、南人。元朝以怯薛出身者做官最为便捷,而充当怯薛的主要是蒙古、色目人,汉人则只有部分世臣子弟。武宗时(1308~1311)分汰怯薛,只留有阀阅的蒙古人、色目人,其余皆革罢;严禁汉人、南人投充怯薛,已冒入的遣还原籍。

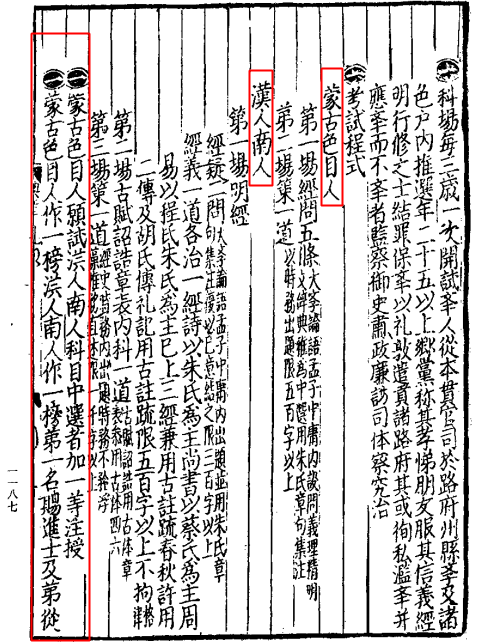

仁宗延佑元年(1314)恢复科举取士,但在名额分配上规定:蒙古、色目、汉人、南人四等,乡试各取七十五名,会试各取二十五名。汉人、南人超过蒙古、色目百倍,这种平均分配实际上是极大的不平等。考试程序,蒙古、色目人考二场,汉人、南人需考三场;考题难易也有差别。蒙古人用民族等级制的限定来防止后者取得更多职位。

对汉人、南人进行严密的军事防制。元统一后,即以蒙古、探马赤军镇戍河洛、山东,据全国腹心重地,“与民杂耕,横亘中原”,以监视汉人;江南地区,则遣中原汉军分戍诸城及要害之处,与新附军相间,藉以防范南人。同时,严禁汉人、南人执把弓箭和其它兵器。至元二十二年(1285),令将汉地、江南拘收的弓箭、兵器分为三等,下等销毁,中等赐给近居蒙古人,上等存库,由所在行省、行院、行台掌管;无省、台、院官署的,由色目人任职者掌管;汉人、南人虽居职,但不得掌兵器。其后又规定了各路、府、州、县捕盗应备弓箭的数量,仍命由当地蒙古、色目官员掌管。新附军的兵器,平时皆存放库中,有事时临时关发,一旦军事行动停止,仍归库存放,不得继续持有。

元朝政府甚至禁止汉人、南人畜鹰、犬为猎,违者没入家资。后至元二年(1336),丞相伯颜当国,为防止南人造反,甚至禁止江南农家用铁禾叉。此外,对汉人、南人祈神赛社、习学枪棒武术以至演唱戏文、评话等,都横加禁止或限制,以防他们聚众闹事,而蒙古、色目人则不在禁限之内。

元朝存在“四等人制”是现如今学术界的公论,而迄今为止并没有发现任何元代有把臣民明确划分为四等的法令和史料,这也是学术界的公论。

最早提出元朝存在“四等人制”,是民国时期出版的《蒙兀儿史记》。屠寄提出元朝存在“四等人制” 。

元朝的法律虽然为蒙古、色目人规定了许多特权,但是真正利用法律到处横行不法的只是蒙古、色目贵族 ,而广大蒙古、色目劳动人民与汉族劳动人民一样,过着受压迫剥削的生活。贫苦的蒙古人甚至有被贩卖到异乡和海外当奴隶的,这在《通制条格》和《元典章》中也屡见不鲜 。

“色目人”一词对应的蒙古语是合里·亦儿坚(qariirgen]) 。色目人的范畴由法律规定、社会习俗和文化背景的差异而产生。在户籍制度上虽没有划分蒙古、色目、汉人、南人之四个并列的分类方式,但法律上作为不同民族的划分仍是有的 。船田善之认为元代在户籍,收拢外来的户(侨寓户、北人户)是为了确保赋税及处理纠纷、犯罪等问题,与“约会”有很大关系,这种户籍制度是“集团主义”的表现。

四等人制在所谓用人行政上也是有问题的。汉人担任的总管和蒙古人担任的达鲁花赤品佚相同、俸禄相同,比色目人充当的同知还要高一级。而达鲁花赤负责监督,并没有什么特权。在元代的中央要员里,汉人南人的比例确实较少。主要因为“根脚” 而产生的一种民族歧视。

北京大学历史系系主任张帆指出,元朝并没有就“四等人制”做过明确和系统的规定,“四等人制”只是一个笼统的原则,并非刚性规定,又认为将“四等人制”称为“四圈人制”会更恰当一些:“不管叫做“四等人制”还是“四圈人制”,元朝都没有正面规定,只能说大概有这么个原则。对某些数量较小的人群,有时政府也搞不清到底应该把他们归入哪一等或哪一圈。比如元朝中期有一个女真人的案子,从地方官府到中央有关部门,都不知道他应该算色目人,还是算汉人。查了半天文件,才确定该女真人归属于汉人。还有高丽人,和汉人在文化上类似,元朝把他们与汉人同等看待,高丽人就很不满,认为自己怎么着也应该算色目人。他们这个想法,到最后元朝也没同意,但毕竟说明还是有变化的空间,总之,“四等人制”只是一个笼统的原则,并非刚性规定,从前金庸先生来北大访问,我有幸见到他,他就问我这个问题,说“四等人制”到底是哪年颁布的?怎么查也查不到。确实查不到,因为就没有颁布过。”

民族史学家白翠琴指出,元朝政府虽然并没为四等人的划分颁布过专门的法令,但它却反映在有关他们政治、法律地位以及其他权利和义务方面的诸多不平等规定中,亦指出利用特权的只是贵族阶级,在元朝统治下的各族人民一样会被统治者压迫剥削,而从文献中也屡见蒙古人被贩卖当奴隶的记载,加上回回、汉人、南人典买蒙古子女为驱的现象亦有所发生 。

中国历史学家白寿彝认为,元朝政府虽然并没为四等人的划分颁布过专门的法令,但它反映在有关他们政治、法律地位以及其他权利和义务方面的诸多不平等规定中。忽必烈在位时期,这种民族分化政策已经基本形成,其后构成元王朝统治秩序的一个很大特点。

蒙思明指出,实行这一政策的目的在于借参用各方力量以实现对其他“种族”的牵制,削减被征服者的反抗力,以保持其既得权利 。

杨志玖认为蒙古统治者对汉族人不放心,重视和利用色目人的管理才能和兵力统治、镇压汉人,实行的是民族压迫与民族分化政策,引起了民族之间的矛盾。萧启庆在《西域人与元初政治》一书中指出,借重西域人的力量牵制压抑汉族。他认为这一政策引起汉族的反感, 是导致元代短命的一个主要原因 。

蔡凤林认为,元朝统治者不能平等对待元朝境内各民族的思想根源是蒙古贵族的文化属性和双重政治认同。而色目人的地位高于汉人和南人是因为蒙古人与色目人在文化上更为相似,蒙古军队在其征服战争中得到过色目各族的军事援助 。

吴风霞指出元代实行“四等人”制度的政治目的有二:防范其他民族的反抗,维护蒙古民族绝对的优越地位;一面联合各族上层为其统治服务,一面又实行民族分化,有意造成民族问的不平等,使其互相钳制 。

《中国通史1》:元朝统治者公开地、毫不掩饰地把各民族按照族别和地区划为四个等级。蒙古人为第一等,色目人为第二等,汉人为第三等,南人为第四等。不同等级的民族在政治上、法律上享有不同的待遇,权利和义务都极不平等。元朝统治者规定蒙古族拥有多种民族特权,从而保证了蒙古贵族优越的社会地位,防止了民族的被同化。元王朝也因此显示出比辽、金等王朝更为浓烈的民族色彩,对各族人民实行着残酷的民族压迫。

元朝的政治制度和军事制度,在元世祖忽必烈统治时期,已经基本上建立起来。它既不同于辽朝的“国制”、汉制两个系统并行,也不同于金朝迁都燕京后的全用汉制。元朝制度基本上沿袭金、宋的旧制,但同时也保存了蒙古的某些旧制,加以变改,并且在政治、军事、法律、科举、学校等各方面都贯穿着民族等级制的民族压迫的原则,从而使元朝制度又带有许多新特点 。

《中国通史2》:蒙古统治者仿效金朝在用人方面先女真、次渤海、次契丹的作法,分全国居民为蒙古、色目、汉人、南人四等。蒙古人为“国族”。色目人在当时是指唐兀人、畏兀儿人及其以西诸族出身的人们。汉人指淮河以北原金朝境域内的汉族、女真、契丹以及高丽人等。南人又称蛮子,指原南宋辖下的各族。迄今所知,元朝政府并没为四等人的划分颁布过专门的法令。但它却反映在有关他们政治、法律地位以及其他权利和义务方面的诸多不平等规定中。忽必烈在位时期,这种民族分化政策已经基本形成,其后构成元王朝统治秩序的一个很大特点 。

《剑桥中国史》:色目人是蒙古国法律上承认的第二等人。随着蒙古人对北部中国的兼并和其后对整个中国的占领,又在法律上出现了另外两等人。在蒙古人统治下,征服者与被征服者的划分在范围上有了定义并被宣布为永久性的,这是在以往征服者的统治下都未曾有过的 。

“四等人制”概念的形成,是由于以往研究将不同时期、不同事件中对不同人群的规定加以简单概括总结,缺乏动态的、对具体历史问题的详细考察导致的。这种过度概括无法准确反映历史的复杂性。近年各种新说法从各个角度对这一概念的修正,使得元朝的族群关系、用人政策等问题更为明朗。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。