-

通济门 编辑

通济门是南京明城墙十三座明代京城城门之一,位于南京市秦淮区,坐北朝南,是世界历史上规模最大的城门,中国古代防御性建筑的杰出代表,世界城墙史上独一无二的杰作,其形制和规模在中国绝无仅有。

通济门是福船型(鱼腹型)的内瓮城城门,是南京城墙中占地面积和规模最大的城门,内部结构极其繁复,形制与三山门相似,建有内瓮城三座,门垣共四道,两条上城马道和人行道,以及若干瓮洞,每两道城墙间设瓮城,内瓮城呈鱼腹型,供作储兵防守之用,三座瓮城和四道门垣皆为拱券砌筑,瓮城周长约690米,立面城宽约90米,均为条石砌筑。

通济门始建于明朝洪武初年,由原集庆路旧东门截城壕增建,因临近秦淮河用船形取同舟共济之意而命名为通济门,扼守于内外秦淮分界,门向东北为皇城,向西南则是商业区,为南京咽喉所在。1960年前后,席卷全国的拆城运动波及南京,通济门被拆除,如今剩下城门遗址和地名沿用。

中文名:通济门

地理位置:南京市秦淮区大光路

开放时间:全年 全天开放

门票价格:免费

始建年代:明朝洪武初年

拆除时间:1960年前后

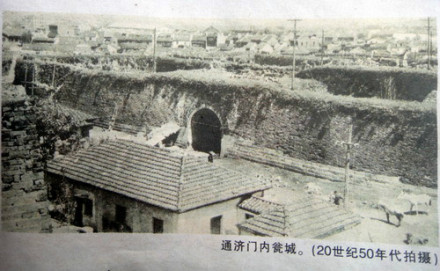

通济门旧影

通济门旧影

南明弘光元年(1645年)6月3日夜,刚刚表示要带头拼死守卫南京城的弘光帝(朱由崧)连夜从通济门逃出南京,连辅佐他的马士英都不知道。15天后,弘光帝被捕,清军特地押他回京从通济门入城。

清军占领南京后,将全城一划为二治之。从通济门起,以大中桥北河为界,东为兵房,西为民舍。原住城东和城北的居民“日夜搬移,提男抱女,啼哭满路”,腾出的地方让给入城的清军驻防。顿时,“西南民房一椽值一金。”这是南京历史上的一次城内大规模移民,通济门成了“坐标点”。

1928年春夏之际,曾有人提议将通济门改名为“共和门”,以纪念当年孙中山先生在南京开创共和之伟业。改名后的“共和门”,曾一度被使用过,甚至还出现于地图上,但终未被国民政府正式命名。

1937年12月9日,侵华日军从南京东郊、东南、南面3个方向,抵达南京城墙附近。在攻击光华门失败后,日军遂转向通济门方向。上午10时许,经过激战,日军在光华、通济两门外,“遗坦克车六辆,尸体二百余具于大道两旁,我军士气大振,光华、通济两门均已转危为安。”在南京保卫战中,通济门曾是中国守军抗击日寇的见证之一。

1954年9月,南京市人民委员会及南京市政治协商委员会联席会议上,对南京市工务局提出的《南京城墙保护原则》进行讨论。会议决定:“南京古城墙除有历史文物价值的,有助于防空,防洪及点缀风景的部分应予保留外,其他部分一律拆除”。通济门为中央文化部指定保留的城门之一。

1958年1月,毛主席在第十四次最高国务会议上对南京拆城墙做了明确的赞赏:“南京、济南、长沙的城墙拆了很好,北京、开封的旧房子最好全部变成新房子。”随后南京的拆城运动进入到一个新阶段,直到60年代拆城墙之举愈演愈烈,一发而不可收拾。最初经过当时江苏省文化局副局长朱偰等一批有识之士竭力保护下来的通济门、三山门等最终没有逃过劫难。庆幸的是,南京市建设局勘察测量大队在20世纪50年代用平板仪测绘了一张通济门瓮城平面图,为通济门瓮城遗址的考古工作及复原提供了弥足珍贵的原始材料。

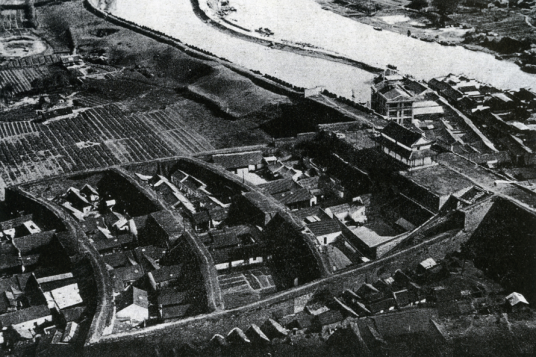

通济门航拍旧影

通济门航拍旧影

1962年10月,拆除工程再次启动,延续到了第二年初。

1963年5月,通济门及内瓮城拆除后,土方及石料未及时清理,还遗留了条石墩子10个。交警二中队及交通分局以“通济门是城乡要道,进进出出拖粪车、街道卫生垃圾车、郊区菜农挑菜进城,非常拥挤”为由,多次向白下区第二土石方工程队提出意见,而且“当地居民群众也纷纷提出意见”,最后由该工程队清除了这10个条石墩子。

1963年底,通济门及瓮城地面建筑被彻底拆除,城墙最后的石墩被清除。

2002年,南京市博物馆考古队在龙蟠中路凯悦天琴小区建设工地,发现了通济门东面的城垣。

2006年,又在这个工地发现了从外往里的第4道城门遗址。

2010年,考古队员找到了当年的城墙遗址,并且推断出是通济门西侧城墙。遗址所在地大概有600平方米,依然能看到当年城墙拆除后遗留下来的墙基,墙基全部是用青砖砌成的,有一条是东西走向,而另外一条则是南北走向。发现城墙遗址后,文物部门表示,如果将多次考古数据汇总,有望还原历史上完整的通济门,在龙蟠中路399号,要尽快建立一个城墙遗址公园。

通济门是南京十三座明代京城城门中规模最大、占地面积最大的城门,是世界历史上规模最大的城门,坐北朝南,有三重内瓮城。进门向东北而去是森严的皇宫区,向西南而行则是热闹的秦淮商业区,因此堪称南京的咽喉要道。最特别的是它的外形被设计成福船型(鱼腹型),扼守在内秦淮和外秦淮的分界点上,是中国古代防御性建筑的杰出代表,世界城墙史上独一无二的杰作,其形制和规模在中国绝无仅有。

出于历次考古发掘条件的限制,历次发掘均面积不大,且集中在第2重和第3重瓮城区域,难以揭示通济门瓮城遗址的全部面貌。现以左右对称分布之原则大致推算通济门第2重和第3重瓮城的尺寸如下:两重瓮城的城垣宽度约5—6米,门道宽4.8米,门道左右各设有门墩,东西宽7.6米、南北长10.1米,由此可知通济门第2、3重瓮城城门东西面阔20米、南北进深10.1米,瓮城宽度大约115—120米宽,长则在25米左右。

2002年4月,凯悦天琴楼盘工地的考古发掘

通济门旧影

通济门旧影

2002年3月,香格里拉花园工地的考古发掘

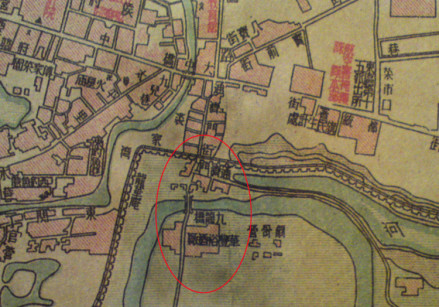

老地图上的通济门

老地图上的通济门

2006年4月至6月,内环东线南段工地的考古发掘

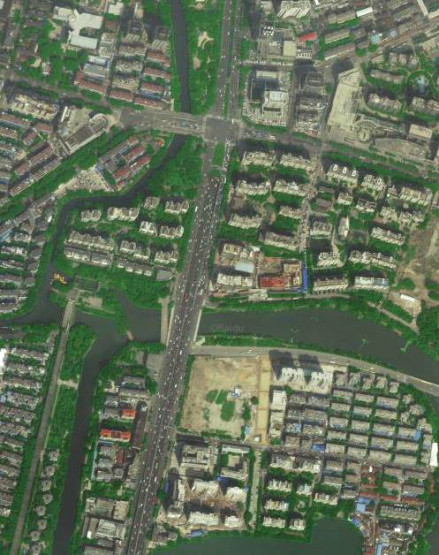

通济门旧影今昔对照

通济门旧影今昔对照

2010年3月至6月,裘家湾片区工地的考古发掘

通济门遗址地区现状

通济门遗址地区现状

对明代通济门瓮城遗址的历次考古发掘,大致以现今龙蟠中路为中轴线、在其左右展开,发掘结果亦表明通济门瓮城确实分布在龙蟠中路左右。如龙蟠中路东面为凯悦天琴楼盘工地,发现了瓮城东侧城垣内壁遗迹;龙蟠中路西面为裘家湾片区综合楼项目工地,发现了瓮城西侧城垣遗迹;龙蟠中路上发现了第二、三重瓮城的门墩遗迹。综合历次考古发现,大致可以推断通济门瓮城主体在龙蟠中路上,南北长约100米左右,东西宽约120米左右,北距九龙桥100米左右,南距大光路70米左右,西距秦淮河50米左右。

京城城门 | ||||

明代十三座城门 | 正阳门(光华门) | 通济门 | 聚宝门(中华门) | 三山门(水西门) |

石城门(汉西门) | 清凉门 | 定淮门 | 仪凤门(兴中门) | |

钟阜门 | 金川门 | 神策门(和平门) | 太平门 | |

朝阳门(中山门) | - | - | - | |

明代后增辟城门 | 玄武门(1908年) | 草场门(1908年) | 小北门(1908年) | 挹江门(1921年) |

中央门(1931年) | 中华东门(1931年) | 中华西门(1931年) | 汉中门(1933年) | |

武定门(1933年) | 新民门(1934年) | 雨花门(1936年) | 解放门(1954年) | |

集庆门(1991年) | 华严岗门(2007年) | 长干门(2008年) | 标营门(2009年) | |

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。