-

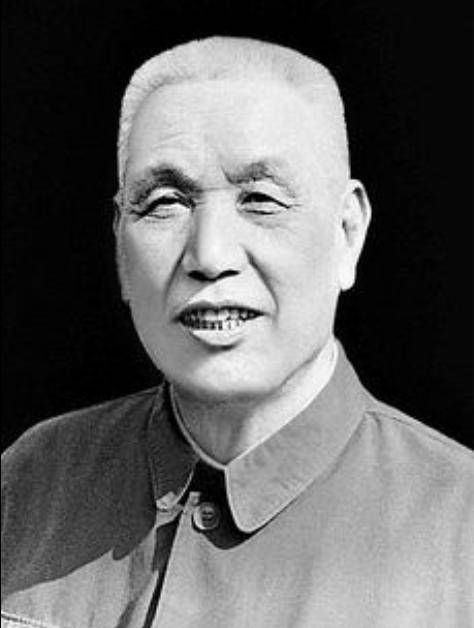

段君毅 编辑

段君毅(1910年3月13日~2004年3月8日),出生于山东省濮县(今河南省范县),1936年3月加入中国共产党。原中共中央顾问委员会常务委员、北京市委原第一书记。

在新民主主义革命时期,先后任全国学生救国联合会主席,冀鲁豫军区第二军分区政治委员和第八军分区政治委员、中共鄂豫区党委书记、鄂豫军区政治委员。1949年1月任第二野战军后勤部部长兼政治委员,参加淮海战役、渡江战役、挺进大西南战役。中华人民共和国成立后,任西南军政委员会工业部长和财经委员会副主任。后任中央第一机械工业部副部长、部长,中共四川省委书记、四川省革命委员会副主任。1976年任铁道部部长。1978年后任中共河南省委第一书记、河南省革命委员会主任、河南省军区第一政委,中共北京市委第一书记,全国政协委员。在中国共产党第十、十一次全国代表大会上被选为中央委员。在中国共产党第十二、十三次全国代表大会上被选为中央顾向委员会委员。在中共十二届一中全会、十三届一中全会上先后当选为中央顾问委员会常务委员。2004年3月8日在北京逝世。

中文名:段君毅

性别:男

国籍:中国

出生地:山东省濮县(今河南省范县)

出生日期:1910年3月13日

逝世日期:2004年3月8日

毕业院校:北平中国大学

政治面貌:中共党员

段君毅同志1910年3月13日出生于山东省濮县(今河南省范县)。早年在山东聊城省立第二中学读书,受进步思想的影响,1931年初中毕业后即赴北平求学,同年9月参加中国共产党领导的“中国社会科学家联盟北平分盟”,从此走上革命道路。1932年夏,他考入北平中国大学政治经济系后,参加了中华民族武装自卫会和土地问题研究会等进步组织,积极宣传马克思列宁主义和抗日救国的思想,先后参加了北平学联组织的南下扩大宣传团和“一二·九”学生爱国运动。1936年3月加入中国共产党。先后任中共中国大学支部书记、北平市西区区委书记,开展党的地下工作。同年10月赴上海,任中国学生救国联合会(简称全国学联)执行主席,并负责编辑出版全国学联机关刊物《学生之路》,领导学生运动。1936年11月22日,国民党反动政权以所谓“危害民国罪”逮捕沈钩儒等7人的“七君子事件”发生后,他带领全国学联同全国各界一起,支援宋庆龄等人发起的营救运动,同国民党的倒行逆施作坚决的斗争。

1937年12月,段君毅同志赴延安参加中共中央党校学习,后被派往山东抗日前线任中共泰西特委书记、泰西行政委员会主任,组织发展抗日武装力量,开辟泰西抗日根据地。他坚决贯彻执行党中央和毛泽东同志制定的各项方针政策,调整加强了地区自卫团领导班子,并改编为八路军山东纵队第六支队;组织建立了泰安、肥城、长清、平(阴)阿(城)、汶(上)宁(阳)等县的县委,以及部分区委和乡、村党支部;建立了中共领导的6个抗日民主县政府,在泰西地区建立了动委会、自卫队、农民协会、工会、青救会、妇救会和儿童团等群众组织,完成了整军、建党、建政的任务,极大地激发了群众的抗日热情。

1939年8月后,段君毅同志先后任八路军一一五师独立旅副旅长,鲁西军区副司令员,鲁西行署副主任、主任,冀鲁豫行署副主任、党团书记,中共冀鲁豫第二、第八地委书记兼军分区政治委员,中共豫东(水东)工委书记,冀鲁豫军区豫东指挥部政治委员。在十分恶劣的环境下,他坚持和巩固抗日根据地,主持制定了《整理田赋地亩暂行办法草案》,努力保护农民利益和抗战积极性;组织建立生产、消费、信用合作社,开办小型民用工厂,积极发展公私贸易,扶持农副业生产,自力更生发展经济,有力地打击了敌人的经济封锁;在敌后建立游击根据地,对日伪军进行有力的斗争,参与指挥了陆房、苏村和菏泽等战斗,身负重伤,为抗日战争的胜利作出了重要贡献。1945年10月,段君毅同志任晋冀鲁豫野战军第六纵队政治委员,组织部队投入回击国民党进犯晋东南解放区的战斗,取得了河北武安峭河、山西白(圭)晋(城)、河南安(阳)北作战的胜利。 1946年4月后,任冀鲁豫行署主任、晋冀鲁豫军区后方战勤总指挥部司令员,组织民兵、民工参战,筹集供应粮秣,组织运输队、担架队运送弹药、给养、转送伤员和清扫战场,为野战军作战提供了战勤保障。同时,认真总结陇海、定陶、巨野、鄄南等重大战役战勤工作经验,主持制定了《冀鲁豫区参战支前条例》等条例、条令,为在极端艰苦的条件下长期支援前线提供了有力保证。根据中央指示,他还参与了由周恩来同志领导的国共两党的“黄河归故”谈判,谈判中坚持原则,迫使国民党接受了中共的部分意见,达成了《菏泽协议》、《上海协议》。在国民党违背协议的情况下,他及时组织冀鲁豫边区20万民工进行浚河复堤,抓紧抢修和整治故道堤坝,避免了解放区数百万人民在黄河重归故道时生命财产的严重损失。

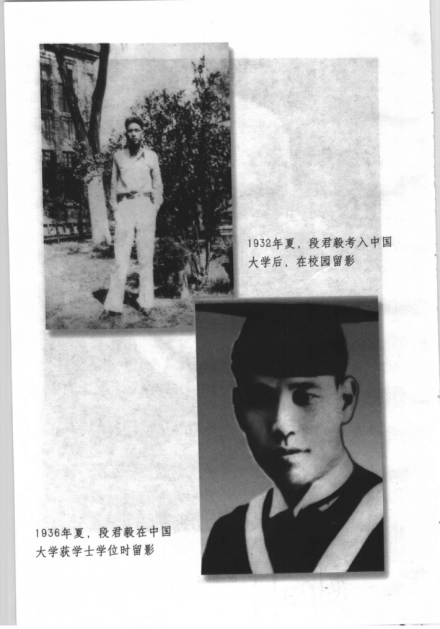

段君毅早年照片

段君毅早年照片

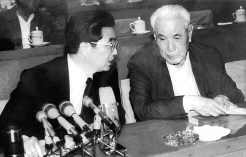

1958年5月22日,周恩来总理在一机部副部长段君毅(右一)

1958年5月22日,周恩来总理在一机部副部长段君毅(右一)

1963年11月,时任一机部部长的段君毅豰同志在第一汽车制造

1963年11月,时任一机部部长的段君毅豰同志在第一汽车制造

1974年,段君毅夫妇(前排)同儿女和孙辈合影

1974年,段君毅夫妇(前排)同儿女和孙辈合影

粉碎“四人帮”以后,段君毅同志任铁道部部长、党组书记。面对郑州、兰州等铁路局和贵阳、蚌埠等铁路分局运输的瘫痪和半瘫痪状态,他果断整顿和改组领导班子,提出了迅速扭转铁路运输被动局面的目标和要求,加强铁道部对铁路运输的集中统一指挥,整顿运输秩序,实现了京广线全线畅通,较好地解决了“晋煤外运”问题,为全国工农业生产的恢复和发展起到了积极的保证和推动作用。1978年10月,段君毅同志任中共河南省委第一书记、省革委会主任、省军区第一政治委员。 他坚持把拨乱反正、平反冤假错案作为一项重点工作,解决了河南省一批历史遗留问题。党的十一届三中全会以后,党的工作重心转移到以经济建设为中心的轨道上来。他针对河南省的实际,深入基层调查研究,积极在农村推行家庭联产承包责任制,并将农村的承包经验运用到工业企业,积极在企业进行扩大自主权试点工作,调动了企业职工和农民的积极性。他重视干部队伍建设,注意培养选拔年轻干部和有组织能力的知识分子,认真解决“文化大革命”中突击提拔干部、突击发展党员的问题,为加强河南省干部队伍的思想建设和组织建设做了大量工作。

1981年1月至1984年5月,段君毅同志任中共北京市委第一书记、北京卫戍区第一政治委员。他认真贯彻党中央关于首都建设的指示精神,围绕政治思想建设、环境美化建设、科学文化建设、适合首都特点的经济建设,狠抓落实。主持制定了《北京城市建设总体规划方案》,得到党中央、国务院的批准,加快了首都市政建设速度和经济结构调整的步伐,工农业总产值以及城镇居民和农民收人都有了较大幅度的增长。在全市广泛开展“为人民服务,对人民负责”的大讨论和“五讲四美三热爱”教育活动,强化首都服务观念,大力规范职业道德和社会公德,推动首都精神文明建设。坚持把首都的社会治安综合治理作为大事来抓,依法从重、从快、从严打击严重刑事犯罪分子,教育、感化、挽救失足青少年,大张旗鼓地发动群众同犯罪分子进行斗争,为首都社会主义现代化建设的顺利进行提供了坚强保证。

1997年10月,段君毅同志和夫人陈亚琦同志(左一),在深圳

1997年10月,段君毅同志和夫人陈亚琦同志(左一),在深圳

段君毅同志是中共第十、十一届中央委员,在党的第十二、十三次全国代表大会上当选为中央顾问委员会常务委员;第一、五、六届全国人民代表大会代表;中国人民政治协商会议第四届全国委员会委员。

2004年3月8日13时06分,中国共产党的优秀党员、久经考验的忠诚的共产主义战士、无产阶级革命家、我党政治工作杰出的领导人、原中共中央顾问委员会常务委员、北京市委原第一书记段君毅同志,因病医治无效,在北京逝世,享年94岁。

段君毅生病住院期间和逝世以后,吴邦国、温家宝、黄菊、吴官正等前往医院看望或以不同方式向其亲属表示慰问。

2004年3月15日,段君毅同志的遗体在北京八宝山革命公墓火化。胡锦涛、江泽民、贾庆林、曾庆红、李长春、罗干等前往八宝山送别,并向他的亲属表示慰问。

在70多年的革命生涯中,段君毅同志始终保持坚定的共产主义信念,对党和人民、对无产阶级革命事业无限忠诚,自觉地与党中央在政治上保持高度一致,坚决拥护党的十一届三中全会以来的路线方针政策,坚决拥护以江泽民同志为核心的第三代中央领导集体,坚决拥护以胡锦涛同志为总书记的新一届中央领导集体。他认真学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想,坚持理论联系实际,运用马克思主义的立场、观点、方法解决实际问题。在关系党和国家前途命运的关键时刻和重大问题上,他立场坚定,旗帜鲜明,始终把党和人民群众的利益放在第一位。他襟怀坦白,光明磊落,一身正气,公道正派,知人善任;他心地善良,待人宽厚,爱护干部,尊重人才,尊重科学;他谦虚谨慎,克勤克俭,勤政清廉,对子女和身边工作人员要求严格,在党内和人民群众中享有崇高的威望。段君毅同志的一生是革命的一生,战斗的一生,为党和人民无私奉献的一生。他为中国人民的解放事业,为社会主义革命、建设和改革开放事业顽强奋斗、鞠躬尽瘁,建立了不可磨灭的功勋。

胡锦涛同志在纪念焦裕禄同志逝世30周年大会

胡锦涛同志在纪念焦裕禄同志逝世30周年大会

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。