-

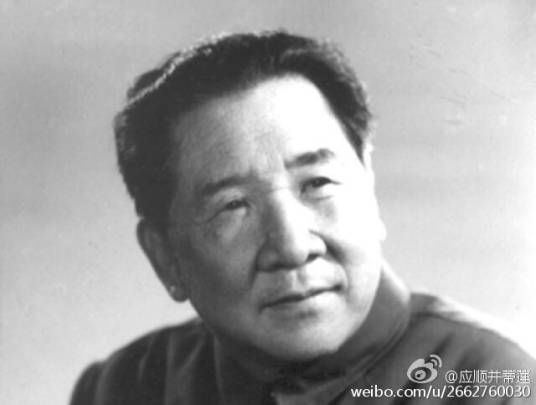

刘知侠 编辑

刘知侠(1918年—1991年9月3日),河南卫辉人,中国著名作家。他一生中给后人留下了400万字的文学作品,其中风靡了整整一代人的《铁道游击队》一直不衰。该小说曾改编成电影文学剧本,搬上银幕、电视荧屏和舞台,还有连环画等,曾成为小学6年级3单元的一个教材。据统计,《铁道游击队》的原本加上各种节编本、缩写本共出版了300余万册,并译成英、俄、法、德、朝、越等8国文字在国内外发行。

2019年9月23日,刘知侠长篇小说《铁道游击队》入选“新中国70年70部长篇小说典藏”。

中文名:刘知侠

国籍:中国

出生日期:1918年

逝世日期:1991年9月3日

毕业院校:抗日军政大学

职业:作家

出生地:河南省卫辉市庞寨乡柳卫村

代表作品:铁道游击队、芳林嫂、沂蒙飞虎、战地日记

刘知侠

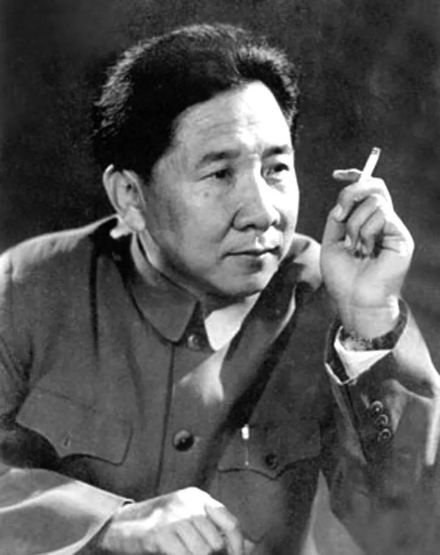

刘知侠

刘知侠

刘知侠

全国解放后,刘知侠担任了济南市文联主任。1950年山东省文联成立,他任编创部长、秘书长、党组委员。在此期间他创作了短篇小说《铺草》,深受广大读者喜爱。1952年—1953年他的长篇小说《铁道游击队》出版,后改编成电影文学剧本,搬上银幕。据统计,《铁道游击队》的原本加上各种节编本、缩写本共出版了300余万册,并译成英、俄、法、德、朝、越等8国文字在国内外发行。

1953年,刘知侠调上海作家协会,从事专业创作。他将建国后发表的短篇小说编成《铺草集》,同时创作了《铁道游击队的小队员们》。1959年,山东省文代会选刘知侠为省文联副主席兼中国作家协会山东分会主席,并担任《山东文学》杂志主编。同年被选为中国文联委员、中国作家协会理事。1960年创作了短篇小说《红嫂》和中篇小说《沂蒙山的故事》等,后又将这些作品汇集成了《沂蒙山故事集》。1979年刘知侠任山东省文联党组书记期间,写了中篇小说《芳林嫂》。

1986年刘知侠定居青岛后,在垂暮之年又以超人的毅力,完成了40万字的长篇小说《沂蒙飞虎》与40万字的《知侠中短篇小说选》以及20万字的《战地日记》(即淮海战役见闻录)。为了著作,他到西镇一个老同志家里借得一间空房写作,每天步行四五里,中午二、三个包子,一壶开水。

刘知侠关心年轻作者,百忙中还经常抽空外出辅导。他还很好客。他给夫人定了一条不成文的规矩:凡是外地来青岛的老同志、老战友、老朋友一定要留他们吃饭。每年夏天他们家里住满了客人。有一间房子被誉为“国际旅行社”,那是为了给自费来旅游的客人住的。他用稿费资助过别人,用稿费缴过3万元党费,而他自己却克勤克俭,艰苦朴素。用过的火柴盒他总舍不得丢掉,去买些零散的火柴棒装进去继续用。

1991年9月3日上午,刘知侠因脑溢血猝发去世。但他的作品仍在鼓舞、教育着一代又一代人。可以说生而有芳,死也留芳。

著作书目

铺草(短篇小说集)1950,新文艺

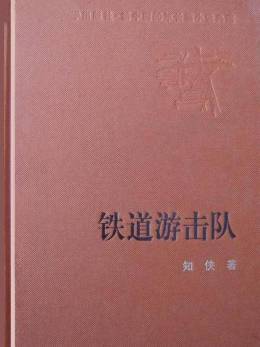

铁道游击队(长篇小说)1955,上海文艺

铺草集(短篇小说集)1955,新文艺

马尾松种子(小说)1956,少儿

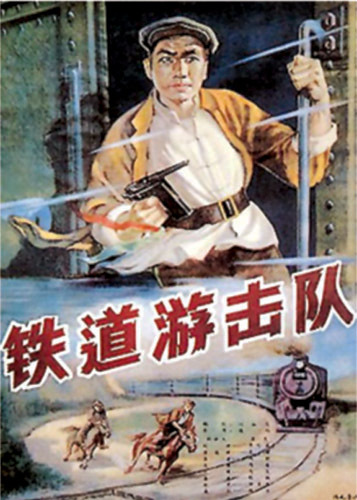

铁道游击队(电影剧本)1957,电影

铁道游击队的小队员们(中篇小说)1959,少儿

沂蒙山的故事集(中、短篇小说)1961,山东人民

沂蒙故事集(中、短篇小说集)1963,作家

一次战地采访(短篇小说集)1981,人文

童年的回忆(中篇小说)1981,春雷

芳林嫂(中篇小说)1986,百花

影视衍生

时间 | 作品 | 备注 |

|---|---|---|

2019年 | 铁道游击队 | 电影 |

2015年 | 飞虎队 | 电视剧 |

2005年 | 铁道游击队 | 电视剧 |

1997年 | 铁道游击队 | 纪录片 |

1997年 | 红嫂 | 电影 |

1985年 | 铁道游击队 | 电视剧 |

1956年 | 铁道游击队 | 电影 |

参考资料:

铁道游击队

作者名称 刘知侠

从军事干部到文艺干部

刘知侠1918年生于河南卫辉一个贫困的铁路工人家庭,1938年3月,作为一名进步的、喜好文学的爱国青年,抱着满腔抗日热情到陕北延安参加革命,在抗日军政大学(简称“抗大”)学习,学习的主要内容就是军事和政治。同年,抗大一分校东迁,因表现突出,刘知侠在行军路上加入了中国共产党。翌年5月,抗大毕业后,留校从事军事教学,先后任抗大分校区队长、队长和军事教员。

为了响应党中央毛主席“到敌人后方去”的号召,1939年底,刘知侠所在的抗大一分校接到上级命令,作第二次东迁。1940年春节过后,经常在《抗大文艺》上发表作品,搞墙报、画伟人像、还会写美术字的刘知侠,被分配到抗大文工团工作。

带领文工团两次突围

1941年冬,敌人集中5万兵力,对沂蒙山抗日根据地进行了空前残酷的“铁壁合围”“拉网战术”的大“扫荡”。敌人对根据地方圆百里的山区重重包围,控制了所有的村庄、山头和道路,分区进行“清剿”。文工团也被包围在沂蒙山的中心地带,为了减少伤亡,成功突围,文工团的团员们分成两个分队向外突围。刘知侠带领一支分队向外冲了7天,终于胜利地冲出了敌人的包围圈。

在敌人大“扫荡”即将结束时,文工团又进行了第二次突围,这次突围虽然没和敌人交火,但它的危险性要比第一次突围大得多。当时,组织上决定,包括文工团在内的300多名非战斗人员,从沂蒙山转移到东南滨海地区休整,而且要在一夜之间穿过80里为敌人重点控制的丘陵和平原地带。突围至午夜,估计已行军四五十里路,到达一个丘岭地带,因为夜里起雾,与担负掩护任务的连队失掉了联络。刘知侠召集大家果断决定:不能再找连队,我们得争取时间加快脚步向南冲出去,摆脱危险处境。刘知侠把手上有枪的人挑选出来,把手榴弹也集中起来,临时组成两个战斗班,一个由他率领在前边冲,一个由协理员负责作后卫。

在行进过程中,刘知侠带着通讯员亲自去找向导,在找向导的时候,一次误入了敌人的伙房,一次误入了伪乡公所,但幸好没被敌人发现。在天亮前找到了一个早起拾粪的中年人,由他带路,使他们绕过一个个敌据点,冲向南去。因为刘知侠在这次突围中的英勇表现,被山东省委评为模范共产党员。

两次到铁道游击队采访

电影《铁道游击队》

电影《铁道游击队》

1944年,刘知侠第一次去铁道游击队,当时枣庄、临城还有敌人。刘知侠绕道南边过津浦铁路,到达微山湖,和这些英雄人物们在一起生活了一段时间。刘知侠和铁道游击队的队员们一接触,就热爱上这些英雄人物。他们热情、爽直、机智、勇敢,经常和敌人短兵相接,都是些英勇顽强的好汉。刘知侠常常随他们一起战斗在微山湖畔和铁路两侧,并住在微山岛上。

连环画《铁道游击队》

连环画《铁道游击队》

就在刘知侠完成提纲,准备动笔写作长篇小说《铁道游击队》之际,解放战争打响了。国民党反动派集中了几十万的兵力,对山东解放区进行重点进攻,全山东解放区军民都行动起来全力迎击并打退国民党部队的进攻。在这战火燃烧的危难时刻,刘知侠打消了写作《铁道游击队》的念头,作为一名山东兵团《前线报》特派记者随军参加了举世闻名的淮海战役,他后来的小说《铺草》《红嫂》等作品描写的都是在支援前线工作中的感受。刘知侠的封笔之作、20万字的纪实文学《战地日记——淮海战役见闻录》,也是根据在淮海战役时的日记整理而成。

铁道游击队—再现荧屏

电视连续剧《铁道游击队》

电视连续剧《铁道游击队》

全国解放后,刘知侠留在山东济南担任领导工作。他更加希望能找个时间来实现多年的愿望,可是由于刚刚进入城市、工作繁忙,这个愿望一直没有实现。到1952年,刘知侠接受了一个写作任务,才有机会实现多年来的夙愿。

由于事隔多年,为了重温当年铁道游击队以及整个抗日时期的斗争情形,唤醒当年在铁道游击队参加战斗的激情和冲动,动笔之前,刘知侠找到了小说中人物李正和王强的原型,又一次到鲁南去寻找铁道游击队的旧址——早已坍塌的小炭屋子,又在微山湖边上访问了这一带村庄的农民。人们听说铁道游击队的人又来了,像迎接久别的亲人一样都围了上来,生动形象地描述着当年铁道游击队在这里杀敌的故事,一幅幅栩栩如生的抗日战争画卷就这样在当地老百姓的口中传颂着。从鲁南回来后,刘知侠就开始写《铁道游击队》这部小说。仅用了不到一年的时间,就完成了40余万字的作品,于1954年元月出版。

小说出版以后,分别于1956年和1985年被分别改编搬上电影银幕和电视荧屏。并出版了连环画。而时隔45年之后,由山东影视中心等单位联合拍摄的34集电视连续剧《铁道游击队》于2004年年底在铁道游击队的故乡枣庄开机。刘真骅说,虽然铁道游击队的故事已先后三次被搬上银幕、荧屏,但却因各种原因拍摄总是未尽人意。这部电视剧将制作完成,在纪念抗日战争60周年前后与观众见面。

2024年3月18日,“刘知侠长篇小说奖”启动仪式暨座谈会在青岛举行。为了纪念刘知侠先生,并促进和繁荣山东现实主义长篇小说创作,刘知侠先生的夫人刘真骅女士与青岛市作家协会商定,捐赠100万元等,设立 “刘知侠长篇小说奖”。该奖由青岛市作家协会主办,立足青岛,面向山东,每四年一届,分为“刘知侠长篇小说奖”大奖、“刘知侠长篇小说奖优秀奖”等。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。