-

朱鹮 编辑

朱鹮(学名:Nipponia nippon),也称为朱鹭或日本风头鹮,是一种珍贵的鸟类,被誉为“东方宝石”和“吉祥之鸟”。 成年雄性朱鹮体重大约在1700至1885克,而雌性则轻一些,约为1465克。它们的羽毛主要是白色,嘴黑而弯曲,脸和嘴基红色,翅膀和尾巴粉红色,脚短且红色。幼鸟颊部橙黄,脚浅褐色,羽毛呈烟灰色。

朱鹮喜欢栖息在温带山区、森林和丘陵地带,通常在树上筑巢。它们白天在水边或水田中觅食,主要食物包括无脊椎动物和小型脊椎动物。这种鸟类曾广泛分布于中国、俄罗斯远东、朝鲜和日本,但数量已大幅减少,接近灭绝。 1981年,中国拥有世界上唯一的野生朱鹮种群。 中国的朱鹮不迁徙,而其他地区的朱鹮曾有迁徙行为。 朱鹮的形象也被用于中国的邮票、纪念币,甚至是第十四届全国运动会的吉祥物。

朱鹮在《世界自然保护联盟濒危物种红色名录》(IUCN)中被列为濒危物种,并在中国《国家重点保护野生动物名录》中被列为一级保护动物。 它对自然保护区和当地经济有积极影响。 中国曾向日本等国家赠送朱鹮,以促进合作和扩大种群。 朱鹮在食物链顶端,有助于控制猎物数量。

中文名:朱鹮

拉丁学名:Nipponia nippon

别名:JapaneseCrestedIbis、Crested Ibis、朱鹭、日本风头鹮、朱脸琵鹭、红鹤

同义学名:Ibis sinensis(synonym)、Ibis nippon(synonym)

国际濒危等级:濒危(EN)

中国动物保护等级:国家一级保护野生动物

界:动物界

门:脊索动物门

纲:鸟纲

目:鹈形目

科:鹮科

属:朱鹮属

种:朱鹮

亚门:脊椎动物亚门

亚科:鹮亚科

亚种:无亚种

分布区域:中国陕西等

命名者及年代:Temminck,1835年

保护级别:CITES 2019年版附录Ⅰ

英文名称:Crested Ibis

栖息环境:温带山区、森林和丘陵地带

习性:行动迟缓;杂食;白天在水边、稻田等地活动,晚上栖息于树上;部分地区的鸟类存在迁徙行为

特征:羽白,嘴黑而弯曲,脸和嘴基红色,翅膀和尾巴粉红色,脚短且红色

通过对油页岩中鹮类化石的考古研究发现,鹮鸟类在地球上的出现可以追溯到约6000万年前的始新世时期。 19世纪,学者们开始对朱鹮这一物种进行研究。1835年,Temminck学者对来自日本的朱鹮标本进行了研究并对其进行了科学命名。

成体形态

成年朱鹮

成年朱鹮

非繁殖期成鸟体羽主要为白色,头、羽冠、背、翅和尾带有粉红色调。翅下和尾下有粉红色点缀,飞行时较为明显。最外侧飞羽近暗褐色,仅基部的内外缘和羽干为白色。第二枚内侧飞羽沿羽干中央部分和羽端也呈暗褐色,第三枚仅先端缀有一些暗褐色,其余飞羽为白色。头后枕部羽毛较长,呈矛状,形成松散的羽冠。

繁殖期成鸟头部、上背和颈部呈现灰色,翅的粉红色较浅,第1~5枚初级飞羽有灰褐色端斑。

幼体形态

朱鹮幼鸟

朱鹮幼鸟

大小量度

雄性 | 雌性 | |

|---|---|---|

体重 | 1700~1885克 | 1465克 |

体长 | 783~790毫米 | 679毫米 |

嘴峰 | 182~183毫米 | 137~150毫米 |

翅膀 | 380~450毫米 | 375~380毫米 |

尾巴 | 180~188毫米 | 161~165毫米 |

跗蹠 | 85~90毫米 | 75~77毫米 |

参考资料 | ||

朱鹮栖息于温带地区,偏好海拔400米至1200米的平原和中低山地区。 它们通常在靠近水稻田、河流、湿地和溪流的区域活动和觅食,并在树上筑巢。 朱鹮的栖息地土壤类型多样,包括水稻土、潮土、淤土、黄棕壤和棕壤,其中以黄棕壤分布面积最广。

朱鹮在水稻田间活动

朱鹮在水稻田间活动

朱鹮栖息于树上

朱鹮栖息于树上

朱鹮,作为一种珍贵的鸟类,曾遍布中国、俄罗斯远东、朝鲜和日本等地区。在中国,它们的栖息地广泛,从东北的乌苏里江流域到南部的海南岛。 但由于栖息地破坏、过度狩猎等原因,20世纪中叶以来,朱鹮的数量急剧减少。 在日本,朱鹮的数量从1934年的约100只减少到1960年的仅6只,并最终在野外灭绝。 在朝鲜,朱鹮曾是冬候鸟,但观察到的数量也在减少。 20世纪后期,全球唯一的野生朱鹮种群在中国陕西省洋县被发现。 自那以后,中国政府采取了保护措施,朱鹮的数量开始恢复。中国还向日本和韩国赠送朱鹮,帮助这些国家恢复种群。

到了2021年,全球朱鹮数量增至超过7000只,其中5000余只在陕西境内。在陕西的栖息地约3000多平方千米,活动范围覆盖汉中、宝鸡、安康三市十多个县(区)15000平方千米。

飞行与鸣叫

飞行的朱鹮

飞行的朱鹮

觅食行为

觅食的朱鹮

觅食的朱鹮

朱鹮是杂食性鸟类,主要以无脊椎动物和小型脊椎动物为食,包括小鱼、泥鳅、蛙类、蟹类、虾类、蜗牛、蟋蟀、蚯蚓、甲虫、半翅目昆虫、甲壳类、其他昆虫及其幼虫等。此外,它们也会取食少量植物种子和嫩叶。 朱鹮通常在白天觅食,在水边浅水区、稻田、烂泥地和地面上搜寻食物。在地面觅食时,它们会缓慢行走,仔细搜寻地面,发现食物后迅速用喙啄食。在浅水或泥地中觅食时,则利用长而弯曲的喙探测食物。

警戒与防御行为

朱鹮群体栖息于树上

朱鹮群体栖息于树上

迁徙模式

历史上,朱鹮的繁殖地在俄罗斯东部、朝鲜、日本北部和中国北方,秋季大部分种群会迁徙至日本南部、中国黄河以南至长江下游、福建、台湾和海南岛等地越冬,也有一部分个体会留在朝鲜越冬。中国和日本南部的种群为留鸟,通常不进行迁徙。截至2001年,中国陕西洋县的朱鹮种群已不再进行迁徙,但会在繁殖期后扩散到附近区域活动。

生长特性

出生阶段

刚出生的朱鹮幼鸟

刚出生的朱鹮幼鸟

4月龄

几个月大的朱鹮幼鸟

几个月大的朱鹮幼鸟

6月龄

6月龄,幼鸟的体型和外貌接近成鸟。初级飞羽、背部、胸部和下颈部的羽毛及尾羽变为淡桔色,但羽毛表面的颜色较浅,并夹杂有浅灰色,羽毛内部则为较深的桔色且无杂色。幼鸟的下胫部、跗蹠和爪部的红色更深、更明显,嘴端部和下嘴基部为红色,嘴甲为黄色,鼻沟为红色,虹膜为橙色,眼睑则为金黄色。

性成熟

朱鹮的两性性成熟年龄在3岁左右,其在人工饲养条件下寿命可达17年以上。

繁殖行为与习性

求偶与交配

交配期的朱鹮

交配期的朱鹮

朱鹮通常在1月末至2月初开始占领领地、修理旧巢,并出现交配行为。2月间,朱鹮的头部和背部颜色转为铅灰色,雄鸟颜色较深,并开始求偶。最初,雄鸟在雌鸟面前不时低头鸣叫,或叼树枝炫耀。到2月底,雄鸟和雌鸟之间会互相接触喙、相互梳理羽毛等,配对基本确立。

繁殖

朱鹮成鸟在每年1月开始形成繁殖羽,其繁殖期一般在每年的2月至6月。参加繁殖的成年朱鹮最早在11月慢慢迁移至繁殖地,并在次年2月中旬到3月底之间合作营巢并产卵。朱鹮常成对在山地、森林中营巢,巢位于离地5至20米高的栗树、杨树、松树等树的枝杈上,直径为50至70厘米,由枯枝构成,内部铺有细软的草叶、草茎和苔藓等。

产卵期

朱鹮的卵

朱鹮的卵

雏鸟养育与独立

雏鸟由雌雄亲鸟共同喂养,初生时上体覆有淡灰色绒羽,下体覆有白色绒羽,脚为橙红色。45至50天后,雏鸟具备飞翔能力并离巢,约在6月。离巢后,雏鸟继续在巢区附近活动和觅食,约7月之后才离开营巢地。

中文名 | 朱鹮 | 黑头白鹮 |

|---|---|---|

学名 | Nipponia nippon | Threskiornis melanocephalus |

体长 | 67~79厘米 | 65~75厘米 |

特征 | 脸呈红色。头、羽冠和整个体羽为白色,两翅和尾巴为粉红色。嘴呈黑色,且细长而向下弯曲。短脚为红色,胫下部裸出。虹膜为橙红色,嘴基及头裸露部分呈朱红色,跗蹠、爪及胫下部裸露部分也为朱红色 | 嘴细长且向下弯曲。羽体为白色,头部和颈上部裸露为黑色,有时缀蓝色;背和前颈的下部具延长的灰色饰羽,翅下还裸露有橙红色斑,沿翅膀边缘向下方两侧延伸。虹膜呈红色或红褐色,嘴为黑色,脚较短且为黑色 |

分布范围 | 中国、日本、韩国等 | 印度、印度尼西亚、俄罗斯联邦、柬埔寨、巴基斯坦、斯里兰卡、越南、孟加拉国、中国等 |

图片 |

|

|

保护级别

1975年,朱鹮被列入《濒危野生动植物种国际贸易公约》附录Ⅰ中。

在《中国物种红色名录》中,朱鹮被列为极危CR。

在《世界自然保护联盟濒危物种红色名录》(IUCN)中,朱鹮被列为濒危(EN)保护等级。

朱鹮被列为中国《国家重点保护野生动物名录》(2021年2月5日)一级。

种群现状

由于森林砍伐等原因,朱鹮已于俄罗斯东部、日本、朝鲜及中国大部分地区绝迹。 20世纪90年代,朱鹮的繁殖地由3处增加至8处,生活海拔降至700米,存活数量为20至40只。 秦岭地区发现朱鹮后,中国采取了加强保护措施。至2000年底,野外朱鹮共营巢119处,产卵360枚,孵化268只,种群数量约100只,并建立了陕西朱鹮救护饲养中心,占地约2公顷。

2001年,朱鹮仅分布于陕西省洋县,种群不到50对。 至2010年,中国已建立5个朱鹮圈养种群,总数约600只。2014年,于陕西省丰流村发现一对繁殖对和4只雏鸟,其活动范围扩大到秦岭山脉东部地区。 截至2023年11月,全球朱鹮种群数量达到1.1万只。

濒危原因

朱鹮濒危的主要原因包括生物资源利用、污染和自然系统改造。19世纪末至20世纪中叶,其数量迅速减少,主要因筑巢林地被砍伐、过度狩猎、湿地丧失、稻田农药使用及冬季稻田干涸等。随着种群增长和活动范围扩大,控制农药使用变得困难,偶尔仍有猎杀事件,干燥天气及水稻种植面积减少也对其育种产生负面影响。

保护措施

1986年,北京动物园启动圈养繁殖计划,从野外捕获了6只朱鹮雏鸟。1990年,中国陕西朱鹮自然保护区成立。在中国陕西洋县,朱鹮在繁殖季节时其巢穴附近均有巡逻和守卫。在冬季,一些稻田被留为朱鹮的觅食场所,并在其中引入泥鳅。在日本,新泻县佐渡岛开展重新引进计划,以及其他相关活动,其他机构也在进行圈养繁殖工作,包括东京多摩动物园。

2019年7月,中国陕西省汉中市、韩国庆尚南道昌宁郡和日本新潟县佐渡市地方政府以及中日韩三国合作秘书处决定积极推动朱鹮相关合作。 2022年,《湿地公约》第十四届缔约方大会全球迁飞区水鸟栖息地保护论坛公布《中国水鸟保护十佳案例》,朱鹮被选入其中。

经济价值

自1999年起,陕西洋县朱鹮自然保护区被列入生态旅游目的地。朱鹮的文化美学价值为保护区及当地经济带来了显著效益,还有基于朱鹮形象的商品,如图片、玩具、图书、工艺品等。

生态价值

朱鹮在食物链中处于顶级捕食者,可以控制小鱼、泥鳅、小虾、青蛙、蟋蟀、蝗虫、田螺等猎物种群。然而,朱鹮易受环境和人为因素影响,因此其种群数量较为稀少。

观赏价值

朱鹮因其优雅的体态和独特的朱红色羽毛而极具观赏性。飞行时,朱鹮头前脚后,翅膀缓慢扇动;行走时脚步轻盈;休息时头上的羽冠随风飘动。

展翅的朱鹮

展翅的朱鹮

研究价值

研究朱鹮的濒危原因和保护措施,可为其他濒危物种的保护提供宝贵经验。

社会价值

朱鹮作为中日友好使者,通过国家间的赠送和合作,有利于继续提高日方朱鹮种群的遗传多样性,也使得两国间的感情更加增进。

朱鹮“友友”(左)和“洋洋”(右)

朱鹮“友友”(左)和“洋洋”(右)

邮票

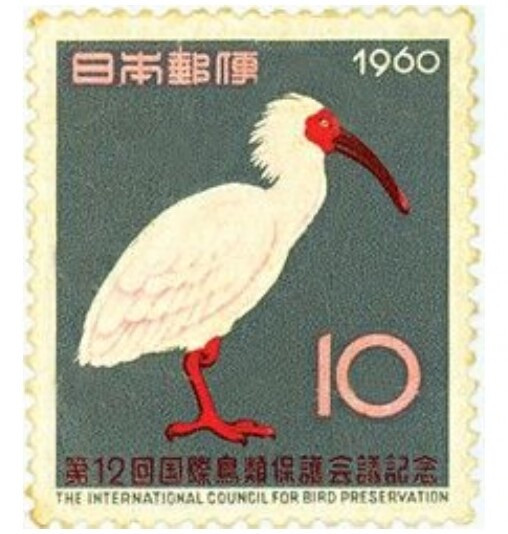

1960年,日本发行了一张面值10日元的《朱鹮》邮票,以此来纪念在日本东京举行的第12回(届)国际鸟类保护会议,朱鹮在会议上还被定为“国际保护鸟”。

日本于1960年发行的《朱鹮》邮票

日本于1960年发行的《朱鹮》邮票

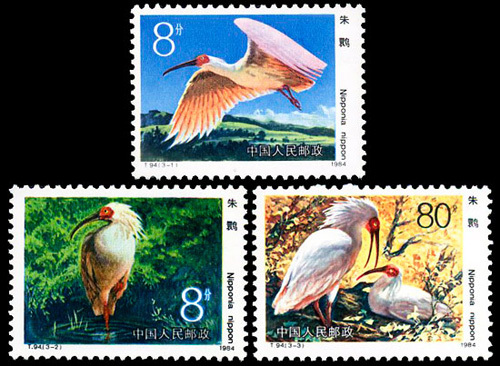

中国邮政在1984年5月15日发行了一套共有三枚的朱鹮邮票,分别名为“翔”(面值8分)、“涉”(面值8分)、“栖”(面值80分)。

19984年中国邮政发行的朱鹮邮票

19984年中国邮政发行的朱鹮邮票

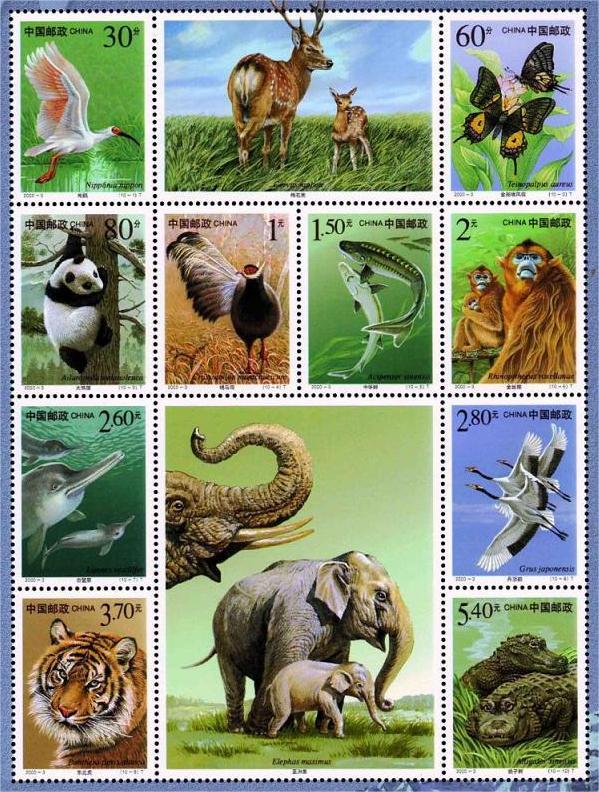

在中国国家邮政局于2000年2月25日发行的1套《国家重点保护野生动物(I级)》特种邮票中,第一枚邮票的图案为朱鹮。

2000年中国邮政发行的《国家重点保护野生动物(I级)》邮票

2000年中国邮政发行的《国家重点保护野生动物(I级)》邮票

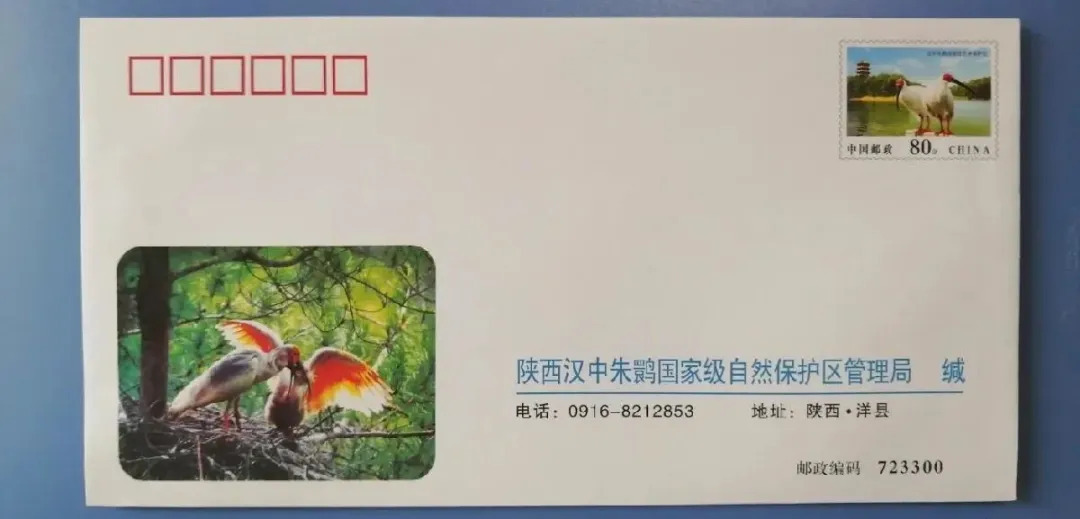

2006年8月8日,中国发行《陕西汉中朱鹮国家级自然保护区》邮资信封,其主图为两只朱鹮。

2006年中国发行的《陕西汉中朱鹮国家级自然保护区》邮资信封

2006年中国发行的《陕西汉中朱鹮国家级自然保护区》邮资信封

纪念币

中国人民银行于1997年6月发行印有朱鹮形象的珍稀动物特种纪念币。

1997年发行的印有朱鹮形象的纪念币

1997年发行的印有朱鹮形象的纪念币

吉祥物

第十四届全国运动会的吉祥物之一是以“朱鹮”为原型而创作的,名为“朱朱”。其手举火炬,展翅飞跑。

第十四届全国运动会吉祥物

第十四届全国运动会吉祥物

舞剧

由上海歌舞团创作的浪漫舞剧《朱鹮》于2014年上演,通过舞蹈演员的肢体语言来展示朱鹮的“涉”“栖”“翔”三种姿态,再加上舞台布景和音乐,被人们称为“东方天鹅湖”。

于2014年上演的舞剧《朱鹮》

于2014年上演的舞剧《朱鹮》

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。

朱鹮

朱鹮  黑头白鹮

黑头白鹮