-

林麝 编辑

林麝(Moschus berezovskii)是麝科、麝属中体型最小的一种哺乳动物,又称“南麝”等。 体长70~80厘米。肩高45~50厘米,体重6~9千克。 毛色深橄榄褐色,成体颈部无斑点,臀部接近黑色,腿和腹部黄到橙褐色,耳内和眉端黑色,耳基部橙褐色,下颌部具奶油色条纹,喉侧面具奶油色斑,连接为两条奶油色带由颈的前面向下到胸部,而在颈的中上部则是与之相对照的深褐色宽带。幼年个体具斑点。

林麝在中国主要分布于四川、甘肃、云南等地, 栖于海拔2000~3800米的针叶或阔叶及针阔混交林中, 少数游荡于中低山灌木丛地带。大多于黄昏到黎明之间活动,交替地进食和休息。许多个体常在同一地点排便,留下大堆小粪粒。它们很害羞,全年定居于它们捍卫的家域之中,雄麝用它们巨大的麝腺标志领域和吸引配偶。在惊恐时它们会猛跳并急速地改变方向。林麝以树叶、草、苔藓、地衣、嫩芽、细枝为食,它们能熟练地跳到树上采食。怀孕期6.5个月,每胎1~2仔,在头两个月幼仔藏在偏僻的地方。2年性成熟,寿命可达20年。

由于人为猎杀取麝致使野生林麝资源枯竭, 林麝已被列入《世界自然保护联盟濒危物种红色名录》中,属于濒危(EN)保护等级。 同时也被列入《濒危野生动植物种国际贸易公约附录Ⅰ、附录Ⅱ和附录Ⅲ》附录Ⅱ 和中国《国家重点保护野生动物名录》中为一级保护动物。

中文名:林麝

拉丁学名:Moschus berezovskii

别名:南麝、森林麝、黑獐子、林獐、香獐

外文名:Forest Musk Deer

国际濒危等级:濒危(EN)

中国动物保护等级:国家一级保护野生动物

界:动物界

门:脊索动物门

纲:哺乳纲

目:偶蹄目

科:麝科

属:麝属

种:林麝

亚门:脊椎动物亚门

亚目:反刍亚目

亚纲:真兽亚纲

亚种:5亚种

命名者及年代:Flerov,1929

保护级别:《濒危野生动植物种国际贸易公约附录Ⅰ、附录Ⅱ和附录Ⅲ》附录Ⅱ

外形

林麝体形似小山羊,前肢短,后肢长,外观无尾。体长70~80厘米。肩高45~50厘米,体重6~9千克。公母均无角,公麝大,母麝小,成龄公麝有一对上犬齿露出唇外,并随年龄增长而增长,腹下生殖器开口处前有一香腺囊,分泌和贮存麝香。母麝犬齿不露出口外,亦无香腺囊,明显区别于公麝。乳腺是泌乳的器官,从发生上说乳腺属于皮肤腺。林麝的乳腺由4个叶组成,有4个乳头。

林麝

林麝

林麝

林麝

林麝

林麝

牙齿

林麝的牙齿为类似骨质的坚硬组织。林麝的齿式为

麝蹄

麝蹄为偶数。两蹄同形且对称。林麝有两个发达的第三趾,有两个较大的蹄,蹄细小、长而尖,韧带结合良好,活动自如。麝四肢外侧的趾较发达,适于攀登岩石。四趾分为:主蹄,3和4趾;副蹄,2和5趾。主蹄与副蹄相距3~5厘米。主蹄的趾间距离为1.5~3厘米。

麝蹄

麝蹄

毛色

林麝毛色深褐,因季节和栖息环境不同,毛色有一定的变化。有灰褐,深褐等色型。耳的基部和耳内为白色或黄白色,有的耳基部有土黄斑纹。从眼的下部开始有两条白色或黄白色的毛带,贯通整个颈部通向胸。颈上毛带的始端各有一个白色或黄白色的圆斑。四肢下部前面灰棕,后面浅褐。吻短,尾短淹没于臀毛内,外观微隆起,成兽背部无斑点。

亚种区别

有亚种的细微变异:指名亚种体较大,体色深褐,腹面橙黄色,颈部具黄褐色条纹。云南南部亚种体型最小,体色最浅具较多的黄褐色调。而云贵亚种的体色则介于两者之间,体型也小。而两广亚种体型较大,背部浅褐色,颈部具灰白色条纹和斑点。

林麝栖于海拔2000~3800米的针叶或阔叶及针阔混交林中。

栖息环境:苍山地区

栖息环境:苍山地区

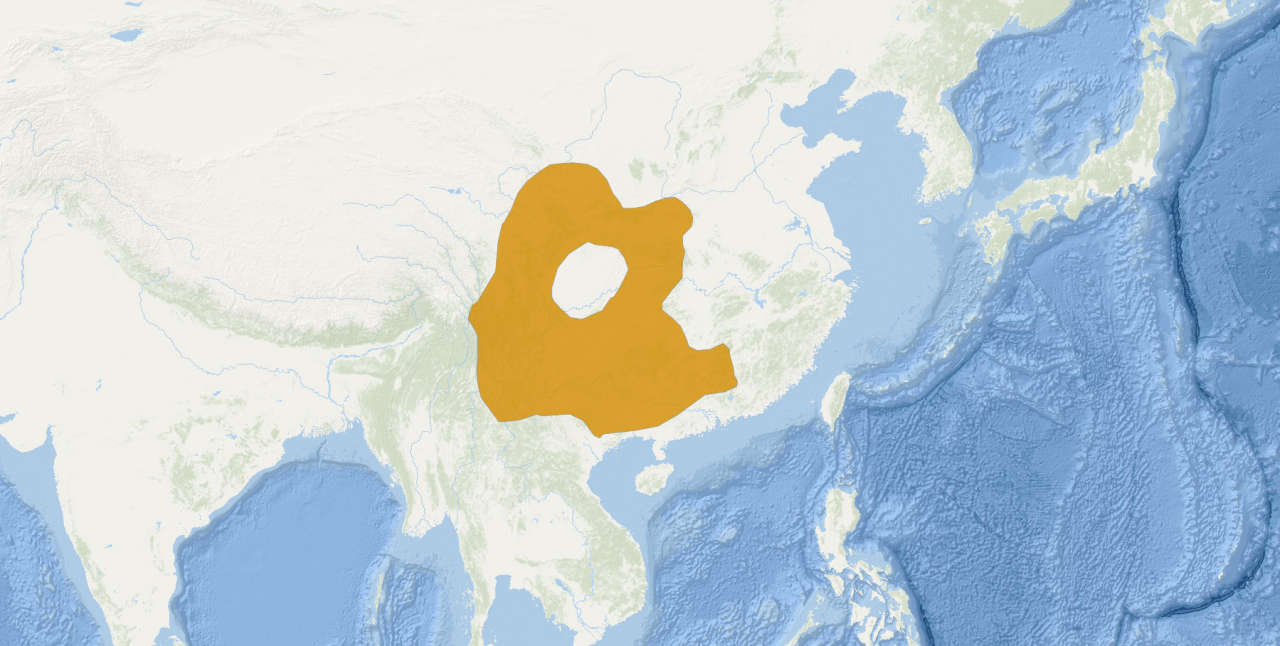

林麝广泛分布于中国中部和南部的陕西、甘肃和河南,西藏南部至东南部,云南、广西、广东和江西(杨等人,2003年;周等人,2004年)。其分布延伸到喜马拉雅山脉东部和越南东北部;也许还有老挝北部,有未解决的历史信息表明,该物种也曾存在于老挝。

林麝分布范围

林麝分布范围

食性

林麝的食性较广,以植物的叶、茎、花、果实、种子以及菌类和苔藓等为食。在家养情况下,喜吃一些块茎、块根等多汁饲料。食量较小。成年麝每昼夜采食粗料量约为1千克左右。在人工饲养条件下,若每天供给精料100~150克时,每昼夜食草量为500~700克。采食后不久就反刍。

林麝的食性随季节的不同而有变化。4~5月份,胃内食物中,以叶子和嫩枝芽为主;6~7月份,此时胃内食物中花蕾和花的出现率增高;8~9月份,种子及凋落的树叶逐渐增加;从10月份到翌年2、3月份,胃内的主要食物是杜鹃、光果小蘖、珠菜蓼及溪畔银连花等植物的枝叶及种子。这说明,麝的食物组成与气候条件、植物本身的生长阶段有着密切的关系。

林麝觅食

林麝觅食

林麝的排泄活动具有时间和地点的规律性。在野麝活动的道路上有固定的粪便堆。圈养条件下,多在圈舍的角落。夏季多在上午6时左右、下午7时左右、夜间10时或凌晨2时;冬、春季在上午7时、下午6时左右,夜间在0时左右。

林麝有舔舐盐碱的习性。

林麝

林麝

行为

林麝夜晚活动

林麝夜晚活动

林麝善奔跑,能上树,跳跃力很强,能平地跳起2米以上,还可以在很陡的壁上跑几步,嗅觉特别发达,听、视觉敏锐,遇有异样声响即迅速逃遁。

林麝在阴雨天、大风天或由晴变阴、由阴转晴的天气时最为活跃,疯狂奔跑,互相追逐,即通常所说的“闹圈”。麝的活动规律性强,采食、饮水、休息和大、小便都有一定的时间性,其活动和大小便均有固定路线和地点。

林麝是一种胆小、性急的动物,见到异物、听到不寻常的声响,即全身的毛竖起,心跳加快。人在距离麝3 rn左右就可听到其心脏跳动振动胸壁声。呼吸加快,并且,鼻子一抽一抽地,两眼凝视,然后从鼻腔猛地喷气,发出“吭哧、吭哧”的惊怕声,或向前跳起,四蹄使劲踩地,发出跺足声,以示威吓。麝的性情急躁,容易动怒,公麝尤为明显。

林麝很机警,打盹时听到很小的异声或看见异物后,马上站起来抬头四周张望,耳朵前、后转动仔细地听,并发出“吭噗,吭噗”的惊恐声,或马上逃跑。

林麝的自卫能力很差,常是以快速奔跑、爬陡坡、上斜树、越深沟及跑入隐蔽处来躲避豺、狐、虎、豹等天敌。但是,强壮的林麝也有攻击性。

林麝

林麝

林麝孤僻、无群性。在野外,一般只在发情期,可见一公一母或两公追逐一个母麝。非繁殖期多单独活动。仔麝只在吃奶时才与乳母麝在一起,吃完奶就去休息,很少跟随母麝。同一母麝产的两个仔麝也很少在一起活动。但是,母麝采食、活动不远离仔麝,休息时也卧在能看见仔麝的地方。喜互相咬斗,特别是公麝配种期、泌香生理反应期、天气由晴天转为阴雨天或由阴雨天转为晴天及拂晓、黄昏、夜间活动来回奔跑时,喜互相追逐咬斗。成年母麝和幼母麝虽然很少咬斗,但有时圈里放人陌生的麝及进入新的环境,也互相咬斗。

林麝喜凉爽,怕太阳暴晒。冬天虽天气寒冷,但麝总是卧在阴凉处。夏季气温高时或冬季在太阳下停留一些时间(约10分钟左右),林麝就吐舌喘气,呼吸频率达100次/分钟,而正常呼吸频率为每分钟18~19次。并且,从舌上和鼻镜上不断向下滴水。林麝怕雨淋和冷风吹。遇大雨、大风,则择适宜地方躲避、静待,雨停才外出活动。

林麝的活动时间:冬季活动时间短,早晨7:00~9:00,傍晚17:00~21:00;夏季活动时间长,早晨5:30~8:00,傍晚19:30~0:30。夏季,白天活动时间短,夜晚活动时间长。

天敌

林麝的敌害主要有豹、野猪、斑狗、狼、熊、猞猁、狐狸、虎、黑貂、黄颈貂、香鼬、青鼬、金雕及草原雕等。特别是人。

林麝的寄生虫较多。牛虻对林麝的皮肤有损坏作用。林麝的体表寄生虫主要有:日本硬蜱、壤塘硬蜱、阿坝草蜱、血虫蜱以及一些蝇类等。

其他

林麝的嗅觉非常灵敏。陌生的饲料反复嗅闻才肯吃,而且经常用嗅觉辨别自己和另外麝走过的路、卧过的地方、粪便和尿等。若仔麝粘有异味或不是自己的仔麝时,母麝就走开了,母麝不但不舔仔麝、不许吃奶,而且用蹄按压、刨打。仔麝鼻子一抽一抽地嗅,饲养员也常以有无此表现来鉴别仔麝是否正常。

林麝的视觉较好,晚上及在较暗的地方亦能看清周围的事物;听觉很发达,自卫能力弱,轻微撞动树枝声、走雪地发出的“吱吱”声等,很远就能听到,立即逃跑。

林麝的后肢长于前肢。后肢的肌肉较前肢发达。因此跑得快、跳得高。

公麝的尾巴随生长发育有很大变化。1岁前,幼公麝的尾巴尖细,被毛,脂肪堆积少;1岁后,尾巴由尖细变得秃肥,脂肪堆积较多,端部裸露,经常分泌一些腥臭气味的蜡状物。

林麝的毛通体为棕黄褐色或黑褐色。每年从6月份开始换毛,10月结束,1年1次。

性成熟

林麝

林麝

一般的初配年龄,公麝是3岁半;母麝发育好的、健壮的1岁半左右可配种,最好在两岁半后配种。为了培育高产麝群或进行品系繁育获得优良后代,作为育种用的麝的初配年龄应比一般生产群延迟一年。不同年龄的公麝参加配种的比例大致为:4~5岁公麝占60%;4岁以下公麝占10~15%,以4~8岁为公麝最有效利用期。此时,公麝配种能力最强。但个别良好种公麝利用到3.5~13.5岁,甚至有的公麝17~18岁时还有较强的配种能力。

繁殖特点

麝的配种季节一般都在10月下旬至翌年2月末,母麝在一个发情季节里,周期性地多次发情,发情周期平均为21天(原麝15天)左右。每次发情持续36~60小时。雄麝在繁殖季节很兴奋,性情亦变得较凶猛,打斗激烈,很少觅食。麝的妊娠期为(180±7)天。产仔期从5月开始到7月初,5~6月为旺季,个别母麝也能在8月、9月或10月产仔。

仔麝的初生重为350~820克,平均500~550克,超过760克,母麝难产率高。仔麝产下后,母麝立即将仔麝身上的黏液舔舐干净,咬断脐带,吃掉胎盘。仔麝出生20天以内喜酣睡,有保护色,毛色似枯叶。仔麝在20天以后,进食日益增多,哺乳次数逐渐减少,活动能力随之加强。

生长特性

在正常饲养管理条件下,体重增加很快,40天后可达2千克以上。当年生的野仔麝到11月份体重达(8.83±0.16)千克;到12月份,体重达(9.46±0.23)千克,分别为成年体重的(70.80土4.11)%和(74.83±2.08)%。15个月性成熟,第二年冬季即可参加繁殖。

野生林麝寿命缺乏准确记载,据估计在10~20年左右,圈养状态下最长约23年。

林麝序号 | 中文名 | 学名 | 命名人及年代 |

|---|---|---|---|

02 | 林麝指名亚种 | Moschus berezovskii berezovskii | Flerov,1929 |

03 | 林麝两广亚种 | Moschus berezovskii bijiangensis | Wang and Li,1993 |

04 | 林麝云南南部亚种 | Moschus berezovskii caobangis | Dao,1969 |

05 | 林麝云贵亚种 | Moschus berezovskii yunguiensis | Wang and Ma,1993 |

此外,王应祥记录了一个未命名的类型,分布于甘肃南部、宁夏、陕西南部、湖北西部和河南西部。

保护级别

列入中国《国家重点保护野生动物名录》(2021年2月5日)国家一级保护动物。

列入《世界自然保护联盟濒危物种红色名录》(IUCN)2015年2月4日——濒危(EN)。

列入《濒危野生动植物种国际贸易公约附录Ⅰ、附录Ⅱ和附录Ⅲ》(CITES)2019年版附录Ⅱ。

种群现状

中国

据相关专家介绍,在重庆范围内,国家一级保护动物野生林麝数量已不足百只,少量分布在大巴山和金佛山地区(2005年)。

据麝香收购量估计,20世纪60年代末,四川及陕西两省的年收购量为700~800千克,加上其他各省产量,扣除少数马麝麝香,大约有1000千克。以每只雄麝15克计数,每年捕杀两性及成幼体总数约为16万只,估计资源量超过1百万只。1978~1980年,热带和亚热带地区几种麝的年产量约为10~15万只,扣除马麝产量,林麝资源量已不足60万只。但1980年以后,由于麝香价格不断升值,持续过度捕捉,致使资源量不断迅速下降,至20世纪90年代末估计已降至20~30万只,20世纪90年代初估计仅有10~20万只。

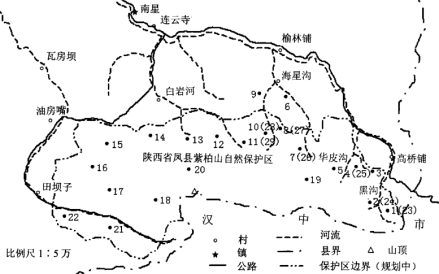

林麝种群密度调查区域图

林麝种群密度调查区域图

2022年5月,人工繁育技术日益成熟,林麝特种养殖发展迅速,秦岭人工繁育林麝存栏数量超过2.5万只,居全国第一。

全球

估计林麝的种群规模或趋势非常困难。大不发地区的种群数量估计存在相当大的不确定性(在中国,分类学的不确定性加剧了这一点)。20世纪60年代,中国种群数量估计超过100万;1978年至1980年,这一数字不到60万;1992年为10万至20万(Sheng 1998)。然而,这些估计的依据尚不清楚,尽管强劲的下降趋势可能是正确的。在20世纪90年代末,越南的种群数量估计为200只,已经非常罕见(Do Tuoc pers.com.)。

濒危原因

偷猎:过度捕猎是林麝数量急剧减少的主要原因。林麝产生的麝香因其化妆品和所谓的制药特性而受到高度重视,在国际市场上每千克可以卖到45000美元。据统计自1979~1985年上半年,通过中国香港或直接走私到日本的麝香多达1154.4千克。尽管这种由雄性腺体产生的麝香可以从活体动物中提取出来,但大多数“麝香采集者”会杀死动物以去除整个囊,这只会产生约25克(1/40千克)的棕色蜡状物质。这种偷猎相对容易实现,很难停止仅使用合法手段(Harris 2007)。在越南,林麝被当地人大量猎杀用于药用(Do Tuoc pers.com.)。

生境破坏:林麝需要茂密的植被,无论是完整的森林还是灌木丛;因此,过度的森林砍伐或放牧会使林麝无法使用这些土地(Yang等人,2003)。大面积原生林及混交林遭到砍伐,使林麝的栖息生境丧失。

保护措施

圈养养殖主要用于商业麝香生产,在中国各地都有发生,可能具有一定的保护效益。 2022年5月,人工繁育技术日益成熟,林麝特种养殖发展迅速,秦岭人工繁育林麝存栏数量超过2.5万只,居全中国第一。

人工繁育的林麝

人工繁育的林麝

麝香

麝香

2022年2月10日14时,旺苍县林业局接群众电话反映,广元市旺苍县摩尔鹏达小区地下车库发现野生动物1只。旺苍县林业局立即组织野保办工作人员前往进行核实,经鉴定该动物为国家一级保护动物林麝,健康状况良好,并于当天16时在米仓山大峡谷国家级风景名胜区放生。

2022年5月5日,从大熊猫国家公园松潘管理总站获悉,该站在对红外线相机监测数据进行整理时,发现架设在白羊哇口的同一地点同一台红外线相机监测拍摄到国家一级保护动物绿尾虹雉、林麝、金丝猴、扭角羚;二级保护动物黑熊、岩羊等珍贵影像资料。

2022年7月,世界地质公园苍山国家级自然保护区洱源片区,远红外自动相机成功拍摄记录到濒危国家一级保护动物林麝,确凿证明苍山有林麝种群的分布。

2023年5月5日,四川叙永画稿溪国家级自然保护区管理处发布消息,该处工作人员日前整理红外相机数据时,发现了国家一级重点保护野生动物林麝野外活动的珍贵影像。

2024年6月20日消息,湖北堵河源国家级自然保护区(竹山县)工作人员在整理2024年一季度红外相机监测数据时,发现一只类似小麂的动物。经鉴定,该动物为国家一级保护动物林麝。

湖北堵河源国家级自然保护区(竹山县)发现

湖北堵河源国家级自然保护区(竹山县)发现

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。