-

昙鸾 编辑

昙鸾,南北朝北魏医僧。一作昙峦。生于北魏孝文帝承明元年( 476年)。雁门(今山西省代县)人。圆寂于东魏孝静帝兴和四年( 542年)。还有一说圆寂于北齐天保五年( 554年)以后。昙鸾自号有魏玄简大主,受到南北朝帝王和朝野僧俗的尊崇。魏孝静帝称他“神鸾”;梁武帝称他“肉身菩萨”。他一生弘扬净土思想,奠定了净土宗立宗的理论基础,是一位杰出的净土宗大师。

中文名:昙鸾

出生日期:476年

逝世日期:542年(一说554年以后)

职业:南北朝北魏医僧

昙鸾

昙鸾

《昙鸾法师传》

《昙鸾法师传》

南北朝时期,佛教禅僧学行道教养生术者甚多。如北魏名僧昙鸾,曾赴江南就陶弘景学道教仙术,著有《调气方》、《疗百病杂丸方》、《论气治疗方》、《服气要诀》等阐发道教养生术。后遇印度僧菩提流支,授以《无量寿经》,乃烧道教仙经,专意弘扬念佛求生净土法门,被日本净土宗奉为祖师。

昙鸾

昙鸾

昙鸾不仅对中国净土宗贡献大,他还被日本净土宗和净土真宗推崇为始祖。然而,在中国佛教界他是个有争议的人物。特别是在宋元后毁誉相伴,出现二种现象:一是宋以后建立净土祖师说不考虑他的贡献;一是有识见的佛学者为他鸣不平,并肯定他在净土宗史上的祖师地位。

为什么昙鸾不为宋人称颂为净土宗祖师呢?原因诸多,主要有二:一是不同历史时期表现的历史文化的差别;一是宋代地域与门户之见的蒙昧。北朝时的佛教高僧多具有时代的特征,学问上,以儒道二学为根底;精神上,以佛教为信仰;品质上,明心见性、率真坦诚,表现出浓郁的魏晋文化的特点。因此这个时期尽管儒、佛、道三学呈现辩难的局面,实质上三学互相渗透,逐渐融合。昙鸾提倡的念佛净土就是三学结合的产物,因此可以说昙鸾是佛教中国化的一位先驱。昙鸾创立的念佛净土吸引了道绰、善导等僧人,得到了发扬光大。但是昙鸾为吸引更多的信徒信奉佛教而创立念佛净土的精神在宋以后为他立的许多种传中淡化了,或是消失了。魏时的“神鸾”、“肉身菩萨”的昙鸾在宋以后虽然也称“神鸾”,但是已经大变样了。如《龙舒净土文》把昙鸾描述成一个求仙问道改信净土,求得西方极乐世界,避免了误入歧途的典型事例。而对他在净土宗理论方面的建树不作介绍。昙鸾创立净土宗理论的史实被湮没,他作为净土宗教门之师法的事实不为人所认识,宋以后建立的净土祖师说就不能避免偏颇。

宋人建立净土祖师说也为地域之见所蒙蔽。首倡净土祖师说的是南宋宗晓。宗晓以南人的立场建立了“莲社继祖五法师传”,他把善导、法照等五位净土师列对东晋慧远的继承人,认为他们直接或间接地与庐山念佛有关;“以上五师绍隆大法行业如此,继远公为祖就曰不然乎?”继宗晓之后,志磐在《佛祖统记·净土立教志》中又提出净土七祖说。其特点是在六祖的基础上增补为七祖。以后明、清,以至近代遂有净土八祖、十一祖、十三祖说,大都继承了宗晓净土祖师说的框架。宋以后为净土宗立祖师的著作很大程度上影响了后人对昙鸾的再认识和再评价,他所创立的业绩不为更多的人知晓。 昙鸾不仅是一位佛学者,一位净土大师;他还是一位气功师、中医师,从他一生的著述和经历中可以得见。昙鸾主要的佛教著作有《往生论注》二卷,《略论安乐净土义》一卷,《赞阿弥陀佛偈》一卷(7言195行)。还有他早年作的没有流传下来的大集经注入他的医学著作,据《高僧传》卷六本传、《隋书经籍志》卷34,《新唐书·艺文志》卷59等所记有《调气论》一卷、《疗百病杂丸方》三卷、《论气治疗方》一卷、《服气要诀》一卷。可见他在医学上是很有造诣的。从这些医学著作来看,可以说他继承了陶弘景求长寿健康的道家医学思想。从初唐道宣所作的“魏西河石壁谷玄中寺释昙鸾传”中更可以证实昙鸾不仅研究医学,著书立说,他在弘传净土念佛之时,常常兼给人民治病,教人锻炼身体以求健康长寿,道宣说他:“调心练气,对病识缘,名满魏都。”唐太宗就曾因为文德皇后生病到玄中寺求佛保佑。昙鸾作为一名僧人不执著佛教一家之言,兼采众长,理论联系实际。是一位适应社会发展,将儒、道、释三学融会于净土思想中的一位净土宗大师,是一位在佛教中国化的变革中有重大贡献的佛教学者。

昙鸾大师的著述,根据《续高僧传》卷六及《隋书经籍志》卷三十四、《新唐书·艺文志》卷五十九等所记,共有十种。其中,《大集经疏》现已不存。《论气治疗方》、《疗百病杂丸方》、《调气方》、《服气要诀》四种,似乎是同本异名的关于气功之类的医书。据《续高僧传·昙鸾本传》载,大师能调心练气,对病识缘,名满魏都,可见其在医学上的造诣。。大师的著书还有《礼净土十二偈》(《赞阿弥陀佛偈》)、《安乐集》(《略论安乐净土义》)、《净土往生论注》、《赞阿弥陀佛偈》、《略论安乐净土义》。其中《往生论注》二卷,是对印度世亲菩萨《无量寿经优婆提舍愿生偈》的注解,上卷解释偈颂,下卷专释长行,其间随处可见大师的高深见解。其有“二道二力、名号为体、往还二向”等论义。这些都体现出昙鸾大师净土教的思想。

《赞阿弥陀佛偈》,有七言偈一百九十五行。是依《无量寿经》而赞咏阿弥陀佛及其净土的功德,所以又称《无量寿经奉赞》或《大经奉赞》《略论安乐净土义》是用问答的体裁,把有关阿弥陀佛极乐净土的三界摄否、庄严多少、往生辈品、边地胎生、五智疑惑、渡与不渡、十念相续等问题,作总别九番的问答,并一一加以解说。

昙鸾大师的净土思想,完全表现于《往生论注》之中。他在《论注》的卷头即引龙树菩萨《十住毗婆沙论》说明菩萨欲求阿毗跋致(即不退转法)有难行、易行二道。在五浊之世无佛之时求阿毗跋致名为难行道;但以信佛因缘愿生净土,由佛力住持入于大乘正定之聚名为易行道。这就是说,在无佛之世“唯是自力,无他力持”,难得阿毗跋致,譬如陆路步行则苦,名为难行道。反之,乘着佛的本愿力往生净土,即依他力而得阿毗跋致,譬如水路乘船则乐,名为易行道。

昙鸾大师强调依佛本愿力,其思想根源于《无量寿经》。他在《往生论注》卷下说明阿弥陀佛本愿力的殊胜和修五念门以自利利他,可以速得成就阿耨多罗三藐三菩提,其要点在以弥陀如来为增上缘。以阿弥陀如来“四十八愿”中的第十一,第十八,第二十二、三大本愿为中心的他力本愿,发挥了弥陀净土教义的蕴奥。后来唐代善导所发挥的弥陀本愿论,就是祖述昙鸾此说的。

1、对“易行道”的正确认识

昙鸾大师的“二道”说思想,出自于龙树菩萨的《十住毗婆娑论》,而龙树菩萨提出“二道”之说具有其现实意义。印度佛教当时正处在部派佛教衰败,大乘佛教正在兴起的时期,为了更多的人来接受大乘佛教思想,将佛陀圣教判为“二道”,认为二乘靠自力得解脱的修行方法太难,而净土思想所倡导的依靠阿弥陀佛来接引而往生较为容易,这样无形中人们对净土经典思想的研究也就越来越重视。如龙树菩萨在《十住毗婆娑论》中所说:“至阿惟越致地者,行诸难行久乃可得,或堕声闻辟支佛地。若尔者,是大衰患。是故诸佛所说有易行道,疾得至阿惟越致地方便者,愿为说之。”从龙树的《十住毗婆娑论》可以看出,当时龙树菩萨提出“易行道”之说,是具有一定的现实意义。这种“易行道”思想的提出对于当时大乘佛教在印度的发展,起到了很大的积极作用。

佛教传入中国到了南北朝时期,由于当时社会的动荡不安,人们为了追求和平安定的生活,对于净土思想往生净土的主张很快接受,再加上昙鸾大师本身由于身体上的疾病和痛苦,自然对往生极乐净土的思想更加推崇。所以昙鸾大师特别倡导龙树的“二道”说,大力宣扬净土法门为“易行道”,鼓励人们通过念佛名号依靠佛力接引而往生极乐净土。所以说昙鸾大师当时倡导净土法门为“易行道”,也是具有一定的现实意义。

2、“难易”之辩

昙鸾集评注

昙鸾集评注

另外,所谓“难易”者是相对而言,其实所谓“难”者并非真实是难,所谓“易”者也并非真实是易。虽然判净土法门为“易行道”,但如果就佛教理论上而言,往生净土法门者,必须是福慧具足、一心不乱者,入念佛三昧必定往生。如《佛说阿弥陀经》云:“舍利弗,不可少善根福德因缘,得生彼国。若有善男子善女人,闻说阿弥陀佛执持名号,若一日、若二日乃至七日,一心不乱者,即得往生阿弥陀佛极乐国土。”这里所说,“不可少善根福德因缘”、“七日一心不乱”等,皆是说明往生净土者并非只是称赞一句名号就能往生,而是运用此“一句名号”来修善根福德,达到“一心不乱”的境界,如此者才能决定往生极乐净土。所以说,净土法门名“易行道”者,并不是形式上或言说文字上的简单意义的“难易”;而是相对于依靠自力修行一生成就佛果而言,依佛力接引往生净土然后再成就佛果者为“易”。

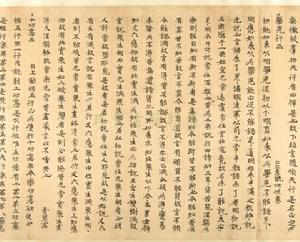

南北朝释昙鸾写本

南北朝释昙鸾写本

该寺建于东汉桓帝年间〔147年〕,迄今已有近两千年的历史。寺院拥有阿育王所供奉十九座佛陀真身舍利塔之一,列“名刹拾伍”。

寺院兴于北魏,盛于唐朝。据“北齐造像碑”记载,净土宗祖师昙鸾法师曾经在此担任维那,著名的超化吹歌本是宫庭音乐,也是在这时走进佛教,成为佛教法乐的。明朝时又流入民间,现今仍保留有六百多年前的笙、管、工尺谱等演奏、记乐遗物。寺院在唐朝时达到鼎盛,僧众有二千多人,寺院面积方圆二十里地,这里曾是净土祖庭,也是接纳十方衲子的一大道场。沧海桑田,几经兴衰寺院面目被毁,明清两代虽屡有修复却难见当年雄风。民国年间倭寇入侵,战乱不断,僧人为护民众,寺院惨遭浩劫,院墙坍塌,庙宇被毁。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。