-

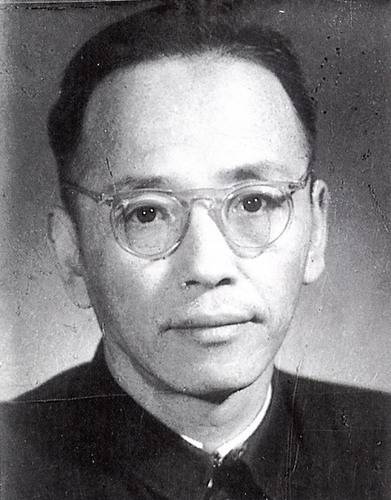

常芝青 编辑

常芝青(1911年-1985年8月18日),原名守廉,男,汉族,山西交城人。1935年加入中国共产党。

抗日战争爆发后,1938年到山西省第四专员公署任秘书,主编《政治日报》。1940年到晋西北兴县,历任《抗战日报》编辑部主任、副总编辑、总编辑。1946年7月《抗战日报》改名《晋绥日报》,继任总编辑、社长,兼新华社晋绥总分社社长。1949年11月随第二野战军进入四川,同年12月10日中共中央西南局机关报《新华日报》在重庆创刊后,任副社长,后任社长。1954年调北京,担任《光明日报》总编辑。1957年春任《大公报》总编辑,兼中国财政经济出版社社长。1978年为《财贸战线》报主要负责人。

1985年8月18日,“中国共产党的优秀党员,杰出的无产阶级新闻战士”常芝青同志在北京逝世,终年74岁。

中文名:常芝青

性别:男

国籍:中国

民族:汉族

出生地:山西省交城县阳渠村

出生日期:1911年

逝世日期:1985年8月18日

政治面貌:中共党员

芝青三四岁开始识字读文,七岁入小学念书,肄业于北京私立平民大学新闻系。

北平朝阳大学毕业,后参加民主同盟。上学时期,与父母通信,就曾在信中用指血写下八个字:“我有志气,不负良心。”

1924年至1931年,他在太原、北京读中学和大学期间,积极参加了反帝反封建的爱国学生运动,寻求救国救民的真理。

1932年阎锡山成立的中国青年救国团,在太原创办《中报》(后改为《新中报》),他担任副刊主编、新闻编辑,乘便宣传爱国民主主义思想和抗日救国道理,后因刊登阎锡山政府官员大贪污案消息,被革职。

在中国革命处于低潮、白色恐怖笼罩山西之时,1934年他毅然投入革命队伍,次年参加中国共产党。从这时起到1939年,他受党的委派,从事党的地下工作和地方政权工作。

1934年春,参加党的外围组织革命互济会和讨蒋救国会,担任党团书记,同时参加了杜任之(中共党员,时任阎锡山的高级参议)主持的文艺通讯社,主编《文艺舞台》月刊,并组织文艺团体,创办刊物,置身于太原的新文化运动。

1936年,先后任中共北平市委文委委员,在张稼夫(中共党员)主持的太原民众教育馆搞宣传工作,参与了北平、太原的抗日救国文化运动。

1937年,参加第二战区战动总会的工作,任除奸部干事;同时他又是中共山西省委文教小组成员,积极参加了抗日救国宣传活动。同年11月,受党的指派组建交城县抗日游击政府,出任县长。

1940年3月,常芝青奉命参与创办晋西北根据地(即晋绥边区)《抗战日报》,9月18日报纸问世。

1946年7月1日《抗战日报》更名《晋绥日报》,他先后担任副总编辑、编辑部主任、总编辑、社长并兼任新华社晋绥总分社社长。他是《抗战日报》、《晋绥日报》唯一历史报纸从创刊到终刊全过程的报社领导人,《晋绥日报》办得很有特色,生动活泼,尖锐泼辣,在当时各解放区的党报中出类拔萃。

1948年4月,毛泽东接见了《晋绥日报》的同志,发表了著名的《对晋绥日报编辑人员的谈话》,对报社的工作和经验作了充分的肯定,并赞扬芝青同志“很有点学问,有点马列主义”。

1949年5月1日《晋绥日报》终刊,常芝青随中共晋绥分局到山西临汾,就任《晋南日报》社长,并兼任晋绥分局党校一部主任。同年10月底,随刘邓大军到重庆办报。12月10日,进驻重庆的第5天,中共西南局机关报《新华日报》创刊,常芝青任社长,并先后兼任西南军政委员会文教委员会委员和新闻出版局副局长、西南行政委员会新闻出版局局长。西南《新华日报》对西南工作的迅速发展起了有力的推动作用,受到邓小平的赞扬。

1952年,周恩来总理广泛征求各民主党派的意见,并和光明日报社社长章伯钧打过招呼后,调常芝青到光明日报社任总编辑。《光明日报》当时是民主党派自办的,工作人员中有很大一部分是清朝大臣及国民党高官的后代。常芝青用四字方针真诚对待他们,即:尊重、信任。光明日报社国际部主任于友仁说他给人平易近人的印象。同许多旧社会来的知识分子都能友好合作。

1954年,大区撤销,8月《新华日报》终刊。常芝青调北京,就任时代出版社社长。两个月后,调任《光明日报》总编辑和首任《光明日报》中共党组书记,他团结和起用一批老报人,大胆实行报纸改革,在全国率先由直排全部改横排,重视报纸专刊,把《光明日报》办得大有起色。

1957年反右派之前,调任《大公报》副社长兼总编辑、中共党组书记,后兼任中国财政经济出版社社长,并任国务院财贸党委委员。在长达9年的复杂多变形势下,把《大公报》办成具有明显特色的全国财经报纸。

1958年,全国上下展开了轰轰烈烈的“大跃进”运动,常芝青忠诚地执行党的路线方针政策,在日记中写道:“发现自己大量地脱离了实际。”

1959年,党中央开始纠正一些错误倾向,常芝青在全国省、市、区财贸会议上,公开检讨自己抢新闻、赶浪头的浮夸倾向。

1963年,为纪念毛泽东《对晋绥日报编辑人员的谈话》发表15周年,常芝青撰写了《办好报纸的方针》,胡乔木推荐给《人民日报》、《光明日报》刊登了全文。常芝青提议将《大公报》每周分散刊出的“经济评论”改为周刊,经李先念呈请毛泽东批示,《大公报·经济评论》周刊正式创刊。当年大公报副总编辑孔昭恺说,常芝青同志担任《大公报》领导期间,《大公报》是有进步、有成绩的,毛主席亲自指示在《大公报》发刊“经济评论”,是《大公报》的光荣。

1966年“文革”初期,《大公报》被迫停刊,改出《前进报》,常芝青调任《人民日报》副总编辑兼报社党委第二书记,同时兼任《前进报》社长和总编辑。

在“文革”期间,遭受林彪、“四人帮”的残酷迫害长达8年之久,身心受到严重摧残,他同林彪、“四人帮”进行了坚决的斗争。

1967年1月,常芝青被揪斗、迫害。在那段时间里,常芝青坚定一个信念:尊重事实,不乱说剧人,不乱说自己。为培养自己的浩然正气,坚持读马列、毛泽东的著作。

1974年,被“解放”后,任北京市统计局副局长。

1975年,调任北京市计委副主任。

1978年初,受国务院财贸小组委托,创办并主持了《财贸战线》报(后改为《中国财贸报》,是《经济日报》的前身)的工作,在全国率先开展了商品经济的宣传和讨论,积极鼓励改革开放。

党的十一届三中全会后,他以病弱之躯,为冤假错案平反而操劳。

1985年8月18日,常芝青因病逝世,享年74岁。逝世后,李先念、万里等国家领导人送了花圈,宋任穷、姚依林、华国锋等参加了他的遗体告别仪式。

第三届全国人大代表,中华全国新闻工作者协会副主席,北京市第五届政协常务委员。

办报之余,常芝青自己动笔,审时度势写各种评论、随笔、社论等。如《读〈西游记〉随笔》、《从狐狸精谈到当前局势的严重危险》、《一年来的晋西北新文化运动》等。

1949年《新华日报》复刊后,常芝青着手调查300多名革命志士在中美合作所被集体杀害的惨案,并就杨虎城将军等志士被害的一系列事件作了报道,发表了《血债必须偿还》等文章。

耕读作家,父亲是前清秀才,一生在家乡执教,桃李满乡;

母亲出身大家闺秀,知书达理,贤慧勤劳。

常芝青工作期间天天和字打交道,就是要实现他自己提出的:办报“每个字都要对人民负责”。他办的最出色的报要推《晋绥日报》。他在繁重的领导工作中,要分出很多精力去培养年轻人。许川说:“他改稿很挑剔,是面对面、手把手地教。从标题到内容,每一词句、标点符号,都是他逐一挑剔的对象。”他审稿从方针、政策的宣传,到文字表达,甚至标点符号,无不精心推敲,有时改得多了,排字车间的同志多有烦言。他让记者向工人解释清楚,他就是为了要对每个字都负责任。”

《常芝青传》一书由山西省委组织部编写,新华出版社2003年3月出版,28万字。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。