-

王禑 编辑

王禑(1365年—1389年),是高丽王朝第32任君主(1374年—1388年在位)。小字牟尼奴,一说是高丽恭愍王之子,一说是权臣辛旽之子而被恭愍王冒认为己子,因他遭废黜时被认定为辛旽之子,故在朝鲜王朝所修的史书中被称为“辛禑”。即位前受封江宁府院大君,1374年恭愍王遇弑后被李仁任扶植上位,1377年接受北元册封为高丽国王,1385年又接受明朝册封为高丽国王,1387年令高丽全国改穿明朝冠服,1388年因铁岭立卫问题而同明朝关系恶化,在崔莹的辅佐下发动军队北伐辽东,但北伐将领李成桂、曹敏修发动威化岛回军,他被迫逊位,先后居住在江华和骊兴。1389年因图谋暗杀李成桂而废为庶人,流放江陵,旋即被杀。无庙号、谥号、陵号,后世又称“高丽禑王”。

全名:王禑

别名:小字牟尼奴,史称辛禑、高丽禑王

所处时代:高丽国

出生地:高丽开京

出生日期:1365年

逝世日期:1389年

在位时间:1374年 至 1388年

前任:高丽国恭愍王王颛

继任:高丽国王王昌

即位为王

王禑生于至正二十五年(1365年)七月初七,他的母亲是权臣辛旽的侍婢般若。王禑自出生后就被抚养于辛旽家中,乳名牟尼奴。洪武四年(1371年)七月初七,正逢牟尼奴七岁生日,辛旽为了祝福他而去广明寺施舍僧侣,恭愍王以赐蟒龙衣为名传辛旽至正陵(鲁国公主陵),辛旽从此一去不复返。原来高丽恭愍王已获悉辛旽的逆谋,在抓捕其党羽的同时也诱骗辛旽落网。辛旽被软禁于正陵两天后就发配水原,在途中伏诛。

《大风水》中的王禑

《大风水》中的王禑

洪武六年(1373年)七月,恭愍王命知申事权仲和在李穑府邸中聚集文臣,为牟尼奴取名字,群臣拟了八个字,恭愍王圈定了“禑”字,然后封他为江宁府院大君,接受百官祝贺,还让白文宝、田禄生、郑枢等名臣来辅导他的学问。 洪武七年(1374年)九月,恭愍王宣称王禑的生母是一个叫韩氏的宫人(据说出自世家大族 ),并追赠韩氏祖上三代。这些都是以王禑为储君的信号。但在王禑离储君之位仅一步之遥时,恭愍王就在这个月的二十二日被弑杀了。王禑虽然是恭愍王的独子,但由于年幼且身世不明,明德太后及侍中庆复兴都打算在宗室中另择一人为王。北元则在高丽内部亲元派的策应下,欲立在北元境内的沈王脱脱不花为新任高丽国王。在这种情况下,守侍中李仁任在都堂会议上坚持立王禑为王,大臣们相互对视,不敢发言,只有判三司事李寿山发表异议说:“今日之计,当在宗室。”永宁君王瑜及密直王安德等迎合李仁任的意思,说:“上升王以江宁大君为后嗣,除了他之外还能选谁呢?”于是李仁任率百官奉王禑即位,这是洪武七年(1374年)九月二十五日的事。

巩固政权

《朝鲜王朝五百年》中的王禑

《朝鲜王朝五百年》中的王禑

王禑即位时年方十岁,政事交给李仁任等人,自己则在书筵接受儒学教育,以田禄生、李茂方、李穑等儒臣为师傅。王禑虽然“稍志于学”,但并不喜欢儒生士大夫,在一次书筵上,他向右副代言尹邦彦请教《诗经》上“穆穆文王,于缉熙敬止”一句的意思,尹邦彦回答不出来,王禑责怪道:“我道是你们儒者通晓经典,现在居然这样!” 他不但不热心学问,反而在李仁任、池奫、林坚味等的引导下爱上了打猎 ,于是诸道元帅争相进献鹰犬来取悦王禑。

王禑即位后,高丽国策发生的最大变化就是恢复对元事大,从而使高丽进入元明两属的状态。王禑初立时,面临着北元扶持沈王脱脱不花的危机,李仁任一面加强对北元的戒备,一面派判密直司事金湑赴北元告哀,逐步恢复对元关系,旋因脱脱不花之死而使这场危机化于无形。洪武十年(1377年)二月,王禑获北元册封为征东行省左丞相、高丽国王,高丽开始使用北元宣光年号,并遣使谢恩。不过,与北元的往来并不意味着与明朝的断交,高丽继续向明朝朝贡,并请谥请封,但明太祖朱元璋得悉恭愍王遇弑及明使被杀后,对高丽怀疑更甚,扣押使节,不予册封。宣光八年(1378年),北元皇帝爱猷识理达腊(昭宗)去世,明朝也放还了高丽被扣使节,高丽便恢复使用洪武年号,洪武十八年(1385年)九月,王禑获明朝册封为高丽国王。通过李仁任主导下的两端外交,夹在元明之间的高丽取得了一定的生存空间,也使王禑巩固了在高丽国内的合法性。

高层内斗

恭愍王改革失败后,高丽继续在内忧外患中不断溃烂。王禑在位时,这一情况更为加剧,这从当时朝廷大臣一些报告中可以窥见。宣光八年(1378年)八月,宪司报告说:“诸道连年旱荒,军食不给,民转沟壑,诚可痛心。” 洪武十六年(1383年)八月, 左司议权近上书说:“今水旱相仍,饥疫荐至,公无数月之储,民乏一夕之资;老弱转于沟壑,饿殍僵于道路。加以邻国屯兵近境,侵我封疆,诱我人民,倭贼又深入为寇,州县骚然,弃为贼薮,守令不能御,将帅不能制,自古危乱之极,未有甚于此时者也。” 面对这种江河日下的局面,以李仁任、林坚味为首的权门势族非但不思改革,反而巧取豪夺,过着醉生梦死的生活。与此同时,崔莹、李成桂、曹敏修等在围剿倭寇的过程中崛起的武臣以及郑道传、郑梦周、尹绍宗等新兴士大夫也成为当时高丽政局中不可忽视的力量。

在统治集团内部,内斗不断上演。宣光七年(1377年)三月,池奫计划铲除李仁任等人,王禑拒绝接受池奫的要求,站在李仁任一方,使池奫计划落空,反而被诛。 洪武十二年(1379年),政堂文学许完、同知密直尹邦晏让他们的妻子依托王禑的乳母张氏,让她向王禑说林坚味的坏话,于是王禑禁止林坚味等入宫。林坚味便对庆复兴、李仁任、崔莹等说许完要杀死他们所有执政者,包括崔莹在内的所有人都大惊,他们得知张氏所扮演的角色后,便由崔莹召集军队逼宫,要求王禑交出张氏,王禑不肯,甚至为此哭泣,最后在明德太后的压力下才交出了张氏,并请求不要杀死张氏。张氏被判处流放,但大臣们还是无视王禑的请求,次年正月将张氏斩于流放地。 从这起事件可以看出王禑在群臣的摆布之下,连自己的乳母都保护不了,权力受到很大限制。

《六龙飞天》中的王禑

《六龙飞天》中的王禑

洪武二十年(1387年)十二月,王禑命令都堂上报夺占仓库、宫司、土地、奴婢的名单,由于执掌都堂的正是林坚味等巨贪,所以不可能执行这个命令。不久王禑听说申雅夺人土地奴婢,予以重惩。 随后发生的赵胖之狱给了王禑铲除林坚味的机会。此事的起因是林坚味同党廉兴邦的家奴夺了朝臣赵胖在白州的田地,赵胖在争执中杀了该家奴,廉兴邦让王禑发兵抓捕赵胖。就在赵胖受审时,王禑移驾崔莹府邸,密议赵胖之狱,决心趁机铲除林坚味、廉兴邦一党。接着王禑赐赵胖药物,并释放了他,然后又下令将廉兴邦下狱,拒绝给林坚味等宰相发俸禄,随即命崔莹及另一武臣李成桂包围林坚味及其党羽的府邸,要将他们下狱治罪。林坚味试图叛乱,奈何被崔莹和李成桂的军队团团包围,只好束手就擒。在崔莹的主导下,设立田民辨正都监,将林坚味、廉兴邦等人所霸占的土地奴婢通通归还原主,他们及其亲族同党一律诛杀,哪怕是襁褓中的婴儿都被丢进江里,妻女则发配为奴,几乎无一幸免,此外还大肆捕杀林坚味、廉兴邦的家奴,被杀者多达1000余人,这是洪武二十一年(1388年)正月的事。

攻辽被废

林坚味、廉兴邦等伏诛大快人心,人们称赞“吾君明矣!”,而已经致仕的李仁任是林坚味、廉兴邦的后台,但在崔莹的建议下从宽发落,只遣返原籍安置。王禑任用崔莹为门下侍中、李成桂为守门下侍中,建立了一个崭新的政府。王禑还没来得及“咸与维新”,就面临一个棘手的问题。洪武二十一年(1388年)二月,派去明朝充当圣节使的偰长寿带来了明太祖朱元璋的圣旨,这道圣旨不仅对高丽多有责备,还声明铁岭是明朝领土,归辽东都司管辖。 铁岭是位于今朝鲜江原道北部的山脉,原本在高丽的领地内,高丽高宗末铁岭以北诸州并入蒙古,设立双城总管府,铁岭成为元丽界山,恭愍王时越过铁岭,不仅收复旧疆,还侵占了原属元朝合兰府的大片土地,在高丽方面看来,明朝索要铁岭等于是要高丽吐出嘴里的肉。

《龙之泪》中的王禑

《龙之泪》中的王禑

五月七日,左右军渡鸭绿江,屯威化岛,军中开小差者络绎不绝,士气低落,李成桂和曹敏修多次请求班师,王禑和崔莹都不同意。半个月后,李成桂说服曹敏修,发动威化岛回军,王禑和崔莹得到消息后奔还开京,欲抗拒李成桂。李成桂打出清君侧的名义,上书请去崔莹,王禑则修书晓谕李成桂等,内容是:“受命出疆,既违节制,称兵向阙,又犯纲常,致此衅端,良由眇末。然君臣之大义,实古今之通规,卿好读书,岂不知此?况复疆域受于祖宗,岂可易以与人?不如兴兵拒之。故我谋之于众,众皆曰可,今胡敢违?虽指崔莹为辞,莹之捍卫我躬,卿等所知,勤劳我家,亦卿等所知。教书到日,毋执迷,毋吝改,共保富贵,以图始终,予实望之,不审卿等以为如何?”

李成桂等不听,继续围攻开京。六月三日,李成桂击败崔莹,攻破开京,崔莹在八角殿被俘,王禑执崔莹之手泣别。随后恢复洪武年号及大明衣冠,以曹敏修为左侍中,李成桂为右侍中。王禑不甘心做俎上之肉,在数日后的夜里率领八十多名宦官欲袭击曹敏修、李成桂、边安烈等人的宅邸,因为曹李等人都在军营而未能得逞。六月八日,王禑被诸将逼宫逊位,与宁妃和燕双飞两名后宫嫔妃出居江华岛,曹敏修立世子王昌继位。逊位后的王禑以上王之尊仍受优待,但实际上无异于软禁。

身死国灭

《郑道传》中王禑临终示鳞的情景

《郑道传》中王禑临终示鳞的情景

洪武二十二年(1389年)四月,李穑从明朝回国,在黄骊谒见王禑。他在明朝时,礼部尚书李原名谴责高丽“逐父立子”,所以他回国后向李成桂建议将王禑安置到离开京更近的地方,“可免放君之名”。 但李成桂并未听从。同年十一月,已故崔莹的外甥前大护军金伫和党羽前副令郑得厚潜往黄骊谒见王禑,王禑哭着向他们诉苦,并拜托他们利用八关会暗杀李成桂,送给他们一把剑,命令交给他认为与自己关系好的礼仪判书郭忠辅。郭忠辅假装答应,却向李成桂告密,于是李成桂借机废黜王昌,宣布王禑父子实为辛氏,贬为庶人,流放王禑于江陵、王昌于江华,另立高丽神宗七世孙定昌府院君王瑶为王。 十二月十四日,王瑶派政堂文学徐钧衡诛杀王禑,艺文馆大提学柳玽诛杀王昌。王禑享年二十五岁,无庙号、谥号,据传其墓在今韩国京畿道骊州郡兴川面大塘里(旧称大王里)。 死后两年半,高丽即灭亡。

政治

亲政问题

王禑即位时尚年幼,将国政委任给李仁任等大臣。李仁任与池奫、林坚味等狼狈为奸,导致朝政非常紊乱,不仅中央上奸臣专权,地方上也极其腐败,史书记载“自禑时权奸秉政,竞用私人,随喜怒以为黜陟,或一年三四易,诸州县安集(安集使)例多不识字者,夺人田民,纳之权门,至养权臣马牛鹰犬,求媚媒进,贪残之祸,甚于胥吏”。 洪武十三年(1380年)六月,王禑接受宪府建议,始赴报平厅听政,但并未坚持下去。 洪武十七年(1384年),崔莹等大臣请求王禑视朝,王禑不听,在第二天百官上朝时缺席出猎,对赶来催促他视朝的官员说:“宰相图议国事,良是。予犹有童心,游戏无节,为可愧也,尔其持酒慰谕。”尽管王禑终究没有视朝,宰相们听了这话后都感到欣慰。

迁都汉阳

当时高丽面临倭寇侵扰,屡次讨论迁都问题,同时王禑迷信《道诜秘记》之类的图谶,以为建都汉阳就会万邦来朝 ,故一度在洪武十七年(1382年)八月迁都南京汉阳,次年二月还都开京。

服制改革

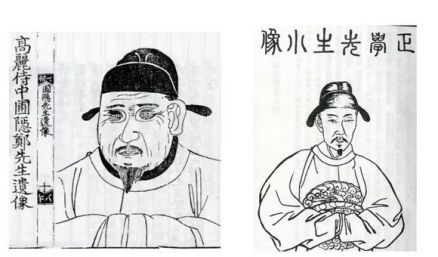

王禑改制后的高丽官服(郑梦周)和明初官服(方孝孺)

王禑改制后的高丽官服(郑梦周)和明初官服(方孝孺)

洪武十八年(1385年)九月,王禑接受明朝册封后,为了进一步强化明朝和高丽的亲善关系,使明朝减少对高丽的贡额,王禑于翌年二月派郑梦周出使明朝,请求下赐群臣朝服和常服,同年八月又派密直副使李竱出使明朝,再次提出同样的请求。对于高丽的这两次请求,明太祖朱元璋都没有点头。

到洪武二十年(1387年),高丽使臣偰长寿向明太祖面奏衣冠之请,得到允许,于是在五月穿着纱帽团领的明式官服而还。 六月,高丽正式革除蒙古服饰,改换大明衣冠。 不过改制的范围仅限于导入纱帽团领(常服),而且未完全依照明制(无补子),到朝鲜太宗永乐十四年(1416年)才开始使用明式梁冠朝服。

经济

王禑在位末期,曾命令都堂上报夺占仓库、宫司、土地、奴婢的名单,并重惩擅自夺人土地奴婢的申雅等人。 为了解决田民问题的痼疾,王禑曾在洪武十四年(1381年)一度设置田民辨正都监,后无疾而终;洪武二十一年(1388年)诛灭林坚味、廉兴邦后,又设立田民辨正都监,将其夺取的土地奴婢归还原主。

王禑在位时,由文益渐导入的棉花在高丽全面普及,因为这个功绩,文益渐在洪武八年(1375年)被王禑召入朝做官。

文化

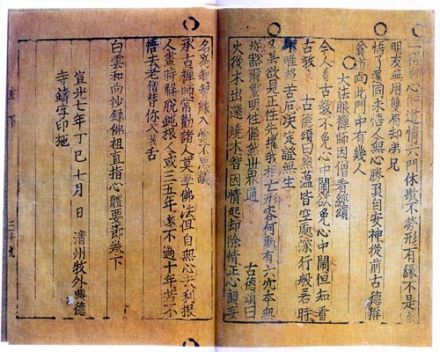

王禑在位时崇尚佛教,在宣光七年(1377年)由清州兴德寺印刷了白云和尚景闲所作的《直指心体要节》,其中的下卷保留至今,作为早期金属活字本而被联合国教科文组织收录进世界记忆遗产名录。

王禑在位时还曾命令给养贤库添加粮食,以供养在成均馆读书的学生。

军事

王禑在位时,倭寇问题依旧困扰着高丽。判事崔茂宣从中国工匠那里私习火药之术,到宣光七年(1377年)十月,高丽朝廷在崔茂宣的建议下设置火㷁都监,从此高丽军队开始使用火器。 在此情况下,高丽军队也打了几次胜仗,如崔莹的鸿山大捷、李成桂的荒山大捷等,在剿倭过程中涌现出崔莹、李成桂、曹敏修、边安烈、沈德符等一批武将,极大左右了高丽的政局。尽管猛将如云,终禑一世也没有解决倭寇之患,反而成了高丽亡国的催化剂。

除了倭寇问题外,来自明朝辽东的敌对和骚扰也是高丽面临的难题。已归附明朝辽东的女真人胡拔都、白把把山等屡次率兵侵扰高丽东北面,对恭愍王时新开拓的疆域构成威胁,王禑于洪武十五年(1382年)任命李成桂为东北面指挥使来镇抚当地。 在面对倭寇和辽东问题的权衡时,池奫主张趁明朝立足未稳进攻辽东,李仁任则主张以倭寇为重。 后来高丽也是把倭寇放在第一位处理,辽东问题则尽量顺从明朝,并向明朝交出了曾击溃辽东兵的北青州万户金得卿,故高丽与辽东的关系虽然紧张并发生冲突,但最终也没有爆发战争。

外交

对明朝

高丽虽与明朝建立宗藩关系,但明丽关系很快出现波折,随着恭愍王遇弑和明使林密等被杀的相继发生,王禑即位后的明丽关系迅速蒙上了恶化的阴影,可以说到了互为假想敌的地步,同时在李仁任的主导下,高丽也建立起对北元的宗藩关系。不过,高丽始终没有断绝对明朝的外交,并仍然沿用明朝洪武年号(除使用北元“宣光”的一年外);明太祖朱元璋虽然看穿是高丽权臣李仁任欲掩弑君之罪而遣使来朝,不过鉴于前代教训,也未出兵膺惩高丽,而是采取扣使、却贡及增贡等手段来敲打。 王禑即位后,派张子温等以告讣、请谥、承袭的使命赴明,因金义杀使事件的发生而中途返回。翌年正月,高丽又派崔源出使明朝告讣,被朱元璋扣押。 随后高丽两度派去贡马的使者也被扣押,在此后的两年中,高丽又派了四批使节赴明,朱元璋拒绝赐谥和册封、退还贡物并增加了岁贡数额、要求执政大臣来朝解释,但放还了崔源等使节及358名高丽人。其后朱元璋以高丽“贡不如约”为由,先是退却了李茂方等所贡之物,又在洪武十三年(1380年)扣押了去辽东陈情的高丽使臣周谊,认为他是来打探军情的。 在侍中尹桓的建议下,高丽全国官民各出布有差来凑够贡额。 明朝则继续却贡拒使,又在洪武十六年(1383年)先后扣押了金庾、洪尚载、金九容等使节,流放他们到云南。1384年,高丽原本约定进贡的五年岁贡:五百斤黄金、五万两白银都有拖欠,拖欠的部分只能折价成马匹进贡 。洪武十八年(1385年)正月,高丽终于补齐了所拖欠的五年岁贡,朱元璋乃下令放还被流放的高丽使者,许通朝聘。 高丽之所以执着地要恢复对明关系,除了事大保国的目的外,统治集团亦有贸易上的考量。

在明丽关系恶化的十年间,高丽与明朝辽东方面的关系也非常紧张。在金义杀使事件的同时,定辽卫有三人也被高丽所杀 ,高丽不得不在洪武九年(1376年)两次遣使赴定辽卫通好,获悉辽东方面并无追究高丽杀人责任之意后才舒了口气。 但不久后又传来定辽卫即将入侵的消息,高丽乃遣使点兵诸道 ,并做好了“严器械,谨烽燧,马兵步卒各持所能军器,养兵静守,如有彼敌,两班、百姓、公私贱隶、僧俗勿论,悉皆调发力战,势如难济,各入山城,坚壁固守,乘间伺隙,四出攻之”的准备 ,又多次派人赴定辽卫刺探。辽东方面屡次诘责高丽通使北元,并且阻止高丽贡使入明,洪武十五年(1382年)后更是与高丽发生过几次武装冲突。洪武十八年(1385年)明丽关系恢复正常化后,高丽与辽东关系有所缓和,定辽卫也派人来刷还元末时逃亡高丽的辽沈人。洪武二十年(1387年)夏,高丽再次流传辽东将要进攻高丽的风闻,王禑加强了戒备。 可以说终禑一世,高丽与辽东之间的警惕和敌意始终没有根本性的转变。

朱元璋许高丽通朝聘后,高丽派门下评理尹虎、密直副使赵胖出使明朝,重新提出了赐谥袭封的请求,获得许可。明廷赐前王谥号为“恭愍”,并派周倬、雒英等带去朱元璋御制的诏诰,于洪武十八年(1385年)九月抵达高丽,册封王禑为高丽国王,王禑“服先王所受法服,率臣僚备仪仗郊迎,开诏接诰,三叩头,呼万岁,己卯,焚黄告庙,悉如朝廷所降仪注”。 随后高丽三请衣冠,使高丽官服从元式变成明式。王禑也在洪武二十年(1387年)九月获得了明朝所赐的冠带,并晓谕臣僚说:“自今服大明衣冠,宜诚心事之!”不过他在外出狩猎时仍然穿着胡服。 与此同时,明朝还应高丽请求,将贡马从一千匹减为五十匹。

但是,明丽关系不久后又出现裂痕。首先朱元璋对高丽使者刺探明朝情报的行为极其不满 ,其后因高丽谢绝明朝用布匹交换5000匹马、要求无偿献马,朱元璋觉得受到了侮辱 ,又嫌弃高丽进贡的50匹马多为劣马,将高丽使臣张子温下狱于锦衣卫(后死于锦衣卫狱中) ,不许使臣张方平、郑梦周等入明朝境内,扬言绝交。 高丽左侍中潘益淳惊呼:“国家危矣!” 更大的麻烦接踵而至,洪武二十一年(1388年)二月,明朝通报高丽将设立铁岭卫 ,高丽认为是在东北面铁岭地区设卫(一说明朝本意是设卫于鸭绿江以西的辽东地区,被高丽误解 ),举国大哗,王禑一面派朴宜中赴明陈情,一面与崔莹等筹划进攻辽东,并杀死了21名辽东方面派来通报立卫的差官,扣押了李思敬等5人。 四月二十一日停洪武年号,废大明衣冠,王禑亲至平壤督师,企图利用明军进攻北元、辽东空虚之机占领辽东。 五月,北伐将领李成桂、曹敏修发动威化岛回军,王禑因此被废,洪武年号和大明衣冠也得以恢复。朱元璋在同年八月从高丽降将陈景那里得知这个消息,命令辽东方面加强防备,静观事态发展 ;王禑被废后,高丽对明朝声称是逊位,朱元璋料定是李成桂之谋,指示继续观察 ,从此明丽关系进入了一个更加复杂的时期。高丽方面记载朱元璋早就得知高丽要进攻明朝,并打算发兵征伐,朱元璋正在太庙占卜时听说高丽回军,便中止讨伐 ,但不见明朝记载。

对北元

落款宣光年号的《直指心体要节》金属活字本

落款宣光年号的《直指心体要节》金属活字本

尽管如此,高丽国内反对与北元恢复宗藩关系的人也不在少数,有人认为“天下方乱,朱氏与大元战争未息,先王决策臣事朱氏,今不遵先志,遽用宣光纪年,不已速乎?” 等到翌年元昭宗死去,明朝放还被扣押的高丽使臣崔源等,高丽又恢复使用洪武年号。后来脱古思帖木儿派人向高丽通报即位,并改元天元,王禑派永宁君王彬出使北元,祝贺郊祀和改元, 但并未行用北元年号。洪武十三年(1380年)二月,北元遣使来高丽,加册王禑为太尉,王禑又派密直副使文天式出使北元贺节日、谢册命。同年七月北元遣使颁赦,随着明朝对辽东控制的不断加强,北元与高丽的往来又一度中止,高丽的外交重点重新转回对明问题。洪武十六年(1383年)正月,纳哈出派人来高丽“请寻旧好”。翌年十月,北元又遣使来高丽,被高丽阻挡在和宁府(今朝鲜金野)。洪武二十年(1387年)纳哈出降明,高丽遣使祝贺明朝平定纳哈出,与北元的关系也就告一段落。

高丽之所以恢复对北元的宗藩关系,除了长期以来与元朝的密切关系外,最关键的理由是“不欲激怒北方,以缓师也” ,即防止北元出兵帮助脱脱不花夺位;而明朝辽东方面的直接威胁,也致使其称臣北元以寻求外援。但高丽称臣北元主要是为了自保,停留在功利主义的层面,绝非对北元一边倒。宣光七年(1377年)秋,北元要求高丽夹攻辽东,被高丽方面托辞拒绝。 王禑尽管已经接受北元册封,但仍然强调自己没有受天子册命 ,可见高丽对北元很难说有价值上的认同。洪武二十一年(1388年),随着王禑决策攻辽,亲元思想死灰复燃,王禑下令恢复“大元冠服” ,崔莹又派裴厚联络北元,约为外援,夹攻辽东。 同年北元在捕鱼儿海战役中崩溃,王禑也因威化岛回军而被废,高丽与北元的关系彻底画上了句号。

对日本

王禑在位时,延续了恭愍王时期通过对日外交来解决倭寇问题的思路,即位数月后就派罗兴儒出使日本(北朝)。日本室町幕府派良柔和尚报聘,又表示倭寇源头在南朝,日本一旦实现南北统一,“誓天指日,禁约海寇”。宣光七年(1377年)六月又派安吉祥出使日本,重申禁绝海盗之义。日本派信弘和尚报聘,表示“草窃之贼,是逋逃辈,不遵我令,未易禁焉”。同年九月,高丽又派郑梦周出使日本,与室町幕府的九州探题今川贞世(源了俊)取得联系,今川贞世采取积极行动抓捕海盗。其后又先后派李子庸、韩国柱、尹思忠等出使日本,并赠送源了浚金银、酒器、人参、席子、虎豹皮等物 。日本方面也尽力配合,今川贞世陆续归还了上千名高丽被掳人口,可见王禑时期的对日外交取得了较大的成效。

微服私访

王禑跟他深居简出的父亲恭愍王不同,不仅爱好出猎,还经常微服私访街市,谏官白君宁曾在上书中写道:“殿下日与顽童舍仪卫,出游闾巷,宿卫之士但守空阙而已。路人见龙颜不知,以为无赖少年,至有犯清尘者。三韩之人,无贵贱老少,莫不觖望相告曰:‘主上何为至于此哉?’大臣百官皆仰屋窃叹,但畏天威,不敢开口。” 王禑喜欢在闾巷里射鸡犬,最后京城里的鸡犬几乎都被他射死。 又曾同林㮹(林坚味之子)等在闾巷里持竿黏雀,在墙下烤着吃。 即便是雨天,王禑也会冒雨出游。 有一次他在郊外山中游览,看到一个樵童头戴以蔓草编成的笠子,十分喜欢,便将自己戴的珊瑚笠给樵童交换草笠,王禑戴上草笠后兴奋地策马驰骋,看见樵童惊慌失措地站着,还害怕樵童夺走草笠。 此后一些恶少也戴上草笠,夜行闾里,捕杀鸡犬,冒充国王,被发觉后都处以死刑。

喜好美色

王禑极其好色,堪与忠惠王相比。他短短二十多年的一生中,就纳了九妃三翁主,此外还有不少在民间奸淫其他妇女的记录。据目击者回忆,王禑穿着红衣服在街道上骑马行走,闯入大小宅院,见到有长得不错的姑娘就强奸,以致京城家家户户都备上一个木柜,听说王禑上街后就让自家姑娘藏进柜子里,但王禑不侵犯像蓬原君郑良生这种直臣的家属。 王禑曾把很多妓女带到宫中,一度后悔她们教坏了自己,把她们遣散,不久后又召回 ,其后宫的三翁主就都是妓女出身。甚至还有他和恭愍王的遗孀定妃安氏通奸的记载。

王禑风流放荡,也赢得了真爱。崔莹的庶女宁妃崔氏虽然在王禑死前一年才被纳为妃子,但与王禑感情相当笃厚。威化岛回军后,李成桂等并没有直接逼迫王禑逊位,而是要他交出宁妃崔氏,王禑说:“如果她走了,我也跟着走!”接着在李成桂等的逼迫下陪宁妃离开王宫,前往江华岛居住。 王禑临刑时,宁妃跑去救他,江陵县吏拉住宁妃的裙裾,使她不得前进,她破口大骂:“你这奴才,怎敢玷污我!”于是扯裂了裙裾,观者为之震惊。 王禑死后,她痛哭说道:“妾到了这种地步,都是父亲的过错呀!”绝食了十多天,日夜哭泣,晚上抱着王禑的尸体睡觉,后来得到了粮食,还会精心碾磨,用来祭奠王禑,人们无不怜悯。 王禑的原配谨妃李氏丧失了丈夫和儿子后,在开城寡居,侍婢曾想撤换她家中的一叠屏风,谨妃说:“这是先王亲自折的屏风,不可以撤换。”每逢王禑忌日,她都会流泪祭奠。

爱玩游戏

王禑喜欢游戏,有一次他想观看石战戏,知申事李存性劝阻,王禑不高兴,命令宦官殴打李存性,李存性退出时又用弹丸射他,后命令宦官在后苑挖坑,骗李存性掉进坑里,以此取乐,又曾爬到殿上,丢瓦砾击人,可以说到了“无所不为”的地步。 王禑不愿外人看见他玩乐的样子,有时遇人就用木杖殴打,甚至还有被打死的。有一次他在游戏时,有人窥看,王禑发觉后抓住并杖责此人,还有一次他在佛诞日与宠臣们游宴花园,录事李崐因听旨而接近王禑,王禑亲自杖责他,把他打得半死,并踢他的脸。 权近等大臣力谏王禑不要沉湎享乐,王禑喝醉了酒,差点射死谏官。

擅长乐器

王禑擅长乐器,尤其是吹笛,《高丽史》中有多次他亲自吹笛的记载。此外还有他击鼓、击钟、跳胡舞等记载。

临刑示鳞

传说王禑临刑前,曾对众人说:“我们王氏本来是龙的子孙,左胁下必定会有三片龙鳞,世世代代都有这个特征。”于是解开衣服,出示给人们看,果然在左胁下有三片铜钱大小的金色龙鳞,人们看了后都惊骇悲恸。 另有说法是所谓“龙鳞”长在王禑的左肩上。

《东国通鉴》:秦政、晋睿事涉疑似,至于吕氏立他人子为惠帝后,朱文公直笔特书,略无假借,其所以为天下后世戒,严矣。恭愍王尝以无子为忧,宜求宗室之贤者嗣之,乃取旽子阴养宫中,以为身后之计,卒不能保其身。禑亦荒淫暴虐,身亡家败。呜呼!禑固不足论,恭愍亦独何心哉?

关系 | 称号 | 姓名 | 备注 |

|---|---|---|---|

父亲 | 高丽恭愍王 | 王颛 | 一说辛旽,一说能祐之邻居 |

母亲 | 顺静王后 | 韩氏 | 一说辛旽之妾般若 |

妻妾 | 谨妃 | 李氏 | 李琳之女 |

宁妃 | 崔氏 | 崔莹之女 | |

毅妃 | 卢释婢 | 卢英寿之女,本为谨妃侍女 | |

淑妃 | 崔龙德 | 崔天俭之女,本为谨妃侍女 | |

安妃 | 姜氏 | 姜仁裕之女 | |

正妃 | 申氏 | 申雅之女 | |

德妃 | 赵氏 | 赵英吉之女,原封肃宁翁主、宪妃 | |

善妃 | 王氏 | 王兴之女 | |

贤妃 | 安氏 | 安叔老之女 | |

和顺翁主 | 小梅香 | 妓女 | |

明顺翁主 | 双飞燕 | 妓女 | |

宁善翁主 | 七点仙 | 妓女 | |

儿子 | 王昌 |

如前文所述,王禑之母就有宫人韩氏和辛旽之妾般若的争议,关于其身世的更大争议在于他的父亲是谁。王禑被贬为庶人时,高丽官方就论定他为辛旽之子,在朝鲜王朝所修的《朝鲜王朝实录》、《龙飞御天歌》、《高丽史》、《高丽史节要》等史书中均以“辛禑”之名出现(其子亦被称为“辛昌”),并被视为伪主而不称之为“王”、不列入世家。更有传说他连辛旽的儿子都不是,而是辛旽的朋友能祐和尚受辛旽之托抚养其子,该子却早夭,能祐找了自己邻居家的儿子冒充辛旽的儿子,也就是后来的王禑。 但是丽末鲜初时一位叫元天锡(号耘谷)的逸民则私撰野史,指出王禑正是恭愍王的亲儿子,朝鲜王朝中期以后,越来越多的人相信元天锡之说为真 ,据传退溪李滉都曾表态:“国家万世后,当从耘谷议”。 元天锡撰野史虽为传说,但从元天锡所作诗歌中评论王禑被贬为庶人时写道“可使一身为庶类,正名千古不迁移”以及称王禑父子之死为“幽冤”来看 ,此传说有可信度,只是该野史不传于世。到了现代,学界多认为王禑的生父就是恭愍王,而恭愍王无嗣说不过是朝鲜王朝为了证明王氏气数已尽、将易姓革命正当化而篡改历史的曲笔罢了。

不过,王禑的身世也有许多疑点。恭愍王到死之前都在求嗣,以致做出让子弟卫淫乱后宫的狂悖之举,而且为了杀让益妃怀孕的洪伦以灭口而使自己遭遇杀身之祸。如果说这可能是后世史官的诬笔的话,那么从庚戌年(1370年,洪武三年)明太祖朱元璋赐给恭愍王的玺书中提及“诚能行此道(先王之道),则福德之应,王子必生于宫中” 来看,恭愍王无子的情况已为明朝所掌握,或许恭愍王本人就私下向明朝使臣询问过求嗣之方,故朱元璋才在诏书中回以此句(也存在朱元璋多管闲事的可能性),而此时王禑已经出生。恭愍王被杀后,作为王禑祖母的明德太后不但不立王禑,首先想到的却是在宗室中另择一人。 当然,这种行为也可以从高丽王室的惯例来解释。高丽王室中,王后嫔妃之子皆为嫡子,但若是出身卑贱的宫人所生之子,则称为“小君”,地位很低,高丽规定“宫人子孙限七品,唯登科者至五品” ,《高丽史》中不乏出身“国庶”之后而不得升迁的例子。王禑的母亲出身卑微,虽为恭愍王之子,但作为“国庶”而在被拥立时有所纠结似属正常。总之,由于没有决定性的证据,王禑的身世仍然是一桩历史谜案。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。