-

国子生 编辑

国学生又称国子生,亦是指在国子监肄业的学生,但一般为官员子弟。所以说国学生亦即是太学生,但多指官员子弟的太学生。

中文名:国子生

外文名:Countries born son

别名:国学生

释义:指在国子监肄业的学生

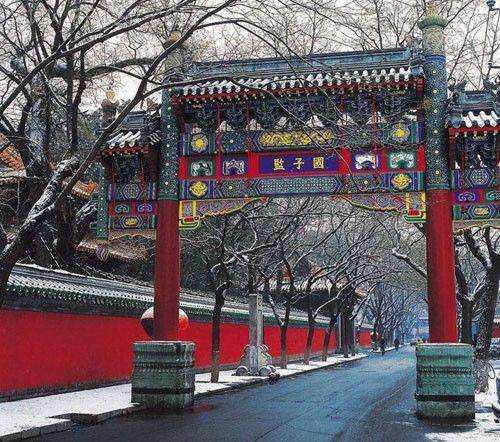

国子监

国子监

监生肄业后经见习可得补官,后科目盛行,出路日塞。捐例一行,挂名监生日多,赴京就学者日少,作用反不及府、州、县学。

国子监清初隶礼部,后由本监自行办理。雍正五年(1727年)始特简大臣总理监事。算学、八旗官学亦隶国子监。光绪三十一年(1905年)裁。

国子学(监),中国封建社会的最高学府。晋武帝咸宁二年(276年)始设。据《周礼》 “国之贵族子弟国子受教于师”之意而名。咸宁四年,置国子祭酒、博士各一人,助教十五人,以教生徒。从此国子学与太学并立。南北朝时,或设国子学、或设太学,或两者同设。北齐改名为国子寺,隋改为国子监。唐宋承袭隋制元代设国子学、蒙古国子学、回回国子学,也分别称国子监之别。明洪武十五年(1382年),于南京鸡鸣山下设国子监,成祖永乐元年(1304年)又设北京国子监,明代遂有京师国子监与南京国子监之别。明清时期,国子监还兼有教育管理机构的职能。光绪三十一年(1905年)设学部,国子监废止。历代国子学(监)的教育对象,主要是封建统治者的子弟,学生称国子生或监生。监生业满多数参加科举入仕;亦有部分以积分法或历事法直接授予官职。

清代的国子监,是封建统治阶级培养人才的最高学府。它既是进入仕途的桥梁,又是向科举制度的金字塔攀登的阶梯。清初,沿袭了明代的制度,南京和北京都设有国子监。顺治七年(1650),改南京国子监为江宁府学,保留了北京国子监,称为国学,亦称太学。

而中国封建时代的教育行政机构和最高学府。魏晋至明清或设太学,或设国子学(监),或两者同时设立,名称不一。

宋代

国子监

国子监

金代

金代各类学校的学生,一般都得经过科举考试,合格者才能授予相应官职。但,如果国子学生,三年不能考试合格及第的,如学生自愿要求进入某部局供事的,由学官直接测试,只要精通大、小各一经者(有一特长之处),允许加官就职。

元代

元代的国子学,仁宗以后分设六斋,上、中、下斋各分左右,每季考其所习经书课业,凡不违规矩且成绩优良者,以次递升至中斋或上斋。学生在就学期间,采用积分法,每月考试一次,理、辞俱优者为上等,记一分。理优辞平者为中等(反之亦如此),加半分。年终总记,八分以上者上升一等,以四十名为限。高等生员才有资格参加科举考试(类似“学分制”),对于不能参加科举考试的学生,也给一定的出路,经太守或县令的举荐,参加台宪考核,或作地方教官,或作府、县吏员。

明代

明代学校分为国学(国子监)和府、州、县学。学生经考核进入国子监的,通称监生,监生就初步具备了做官的资格。国子监分为六堂,亦采用积分法(学分制)。明初时有监生历事实习的做法,分为上、中、下三等,上等者从优录用,中等者随才任用,下等者回校重读。被录用的上等监生,一开始时能被授予五品以上的高官,后来实行科举制后,监生不再得以重用,一般的给个知县是最高的官职了。

清代

清初时也实行积分法,为其后考职之制,分等录用。清后期,设置同文馆、京师大学堂等新式学校,毕业考试合格的,分别授予进士、举人等出身,给以一定的相应官职。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。