-

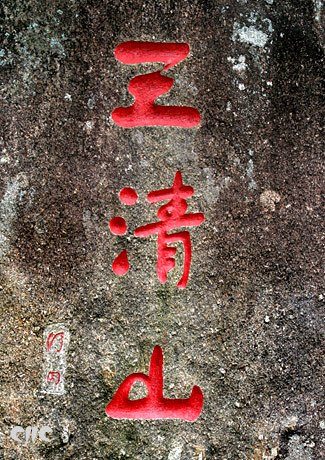

三清山石刻 编辑

三清山石刻位于江西省上饶市世界自然遗产三清山风景名胜区境内。共有花岗岩摩崖造象、岩壁石刻、浮雕神物、石雕器物、石砌建筑260处之多。主要为明代摩崖石刻,以道教文化题材为主,又和谐融合佛教、儒教文化于一身。石刻集中华隐逸文化之大成,密设伏羲和周易两重八卦玄奥迷宫,深藏密隐帝王陵宫于七星覆斗之中,形成并遗存下了道教建筑和皇陵建筑合二为一,颇具神秘色彩的古建石刻文化。其奇异的构思,别具一格的道文化和陵文化浑然融合的实体布局,巧妙依托自然山水打造仙山福地的精典实例,与自然生态天人合一的微缩人工建筑,为中国道教建筑和皇陵建筑的结合提供了唯一珍贵的历史实物资料和范本,形成了中国三清山独一无二“道陵合一”的古建奇葩,世界绝无仅有的多元石刻隐逸文化遗产瑰宝,被誉为“中国道教露天博物馆”,中华隐逸文化的迷宫圣地。

中文名:三清山石刻

地理位置:江西省上饶市世界自然遗产三清山风景名胜区

主要:明代摩崖石刻

分类:岩壁石刻、浮雕神物、石雕器物

一、三清山历史溯源

二、古建石刻分布及名称

三清山石刻

三、重点古石刻建筑简介

1、詹碧云藏竹之所2、三清宫

三清山石刻

3、龙虎殿

4、阶下囚龙5、蛇踞螭首

6、天门华表

三清山石刻

三清山石刻

7、雷神浮雕8、执大圭魁星

四、现代石刻

龙虎殿

龙虎殿

仙苑秀峰

仙苑秀峰

三清山石刻

三清山石刻

三清山石刻

三清山石刻

三清山石刻

三清山石刻

1988年8月经国务院批准为国家重点风景名胜区后定名为三清山。自东晋升平年间(357--361)葛洪上山“结庐炼丹”开创三清山道教建筑先河,历唐、宋、元、明、清迄今,已有1750多年历史。宋以前山上道教建筑由于年代久远,史料散失,志书仅有零星记载:“唐建老子宫观,称三清福地”。“宋乾道六年(1170)王霖捐资重建三清观殿宇,供奉三清尊神,后因世乱,观废址毁”。元代,据《天下名山胜摡记》载,鲁起元1363年《游三清山记》时见三清山已有灵济庙、冰玉洞、龙门、银瓶石、风门、结须岩(相传李尚书结须而度,故以为号)、神仙洞、罗汉洞。到三清福地有老僧结屋其上作三清观。用匠三人,有石刻三清石仙君、葛仙翁、李尚书、金童、玉女、潘元帅像。登香炉石上、望丫岩山,

三清山石刻 三清山石刻

三清山石刻

见石仙君、仙人桥、尚书铁炉、卓旗石、雷公石、判官石、幞头石、钩刀石、帽石、李公丹炉等景物景观。明景泰、天顺年间(1450--1464)王祐邀詹碧云上山,三清山道教建筑才有了大规模的重建和扩展。三清山迄今留存在世的古代石刻、建筑几乎为明代所遗。

三清山石刻

三清山石刻

清代至现代,三清山一度荒芜,成了被遗忘的角落。1982年,风景普查,三清山才重新被发现。1988年8月,列为国家重点风景名胜区;2001年6月被中宣部公布为全国百个爱国主义教育示范基地;2001年10月经国家旅游局评定为AAAA级风景旅游区;2002年9月经中央文明办、国家建设部、国家旅游局确定为第五批全国文明风景旅游区示范点;2004年2月被建设部授予中国人居环境范例奖;2005年8月通过国土资源部评审,列为国家地质公园;2006年1月列为首批中国国家自然遗产;2008年7月7日通过世界遗产大会表决,列入《世界遗产名录》。

2011年9月6日被国家旅游局授予“国家5A级旅游景区”称号。2012年9月21日,在第11届世界地质公园大会上,三清山被联合国教科文组织正式列入世界地质公园名录。

2013年5月3日玉山、德兴三清山古建筑群(明),被国家文物局公布为第七批全国重点文物保护单位名单。三清山福地景区从东晋至明的宫、观、府、殿、亭、台、坊、塔、桥、池、泉、井、古墓葬、山门、石雕、楹联、摩崖题刻等相关文物遗迹共100余处。主要包括:风门、众妙千步门、冲虚百步门、天门、王祜墓、风雷塔、龙虎殿、纠察府、詹碧云墓、演教殿、涵星、清华、净衣三池、飞仙台、三清宫和古丹井、九天应元府、西华台、石造神像20余处,摩崖题刻80余处。三清山古建筑群总体规划布局反映道教“师法自然”的思想,单体选址和建筑组合符合道教宗教仪轨,并与自然环境协调,它是基于中国传统宗教观念对自然环境适应性建造实践的重要实例。区域内遗存的宫宇殿府、摩崖石刻、神像题刻均为石质,既印证了三清山久远厚重的道教文化,又保存了以明代为主的江南文化的历史信息。

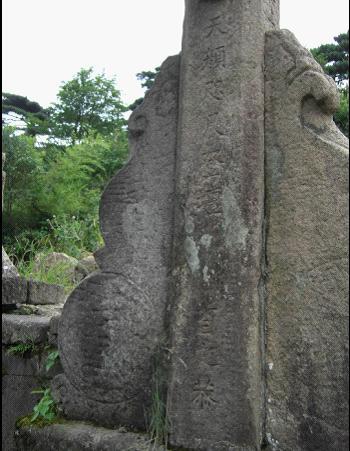

清都吊桥摩崖石刻

清都吊桥摩崖石刻

三清山古代遗留至今的石砌建筑、石刻人物、石刻神像名称和数量有:

宫观3座:三清宫、玉零观、灵济庙(宋代);

石陵1座:明治山詹碧云藏竹之所

石墓1座:王祐兄弟墓;

石殿9座:龙虎殿、演教殿、灵官殿、魁星殿、天门左、右门神殿、风门左、右门神

殿、潘公殿;

石府2座:九天应元府、纠察府;

石台2座:飞仙台、西华台;

石塔2座:风雷塔、碧云藏身塔;

石华表1座:天门“望天吼”华表;

石牌坊5座:三清宫牌坊、天门牌坊、福地东、中、西三朝牌坊;

全身石翁仲雕像8尊:风门左、右门阙翁仲,天门左、右门殿翁仲,

演教殿殿前左、右翁仲,三清宫牌坊前左、右翁仲。

摩崖石雕明代人物神像21尊:清都吊桥左神像、清都吊桥右神像、挂冠岭神像、结须岩神像、仙果石神像、乘鸾涧神像、蹑云岭东神像、蹑云岭西神像、泸泉井神像、相泊巃神像、香云岩神像、张道陵神像、岩巃左神像、岩巃右神像、千步门神像、百步门北神像、百步门南神像、浮云桥神像、雷神神像、伏魔上相许真君神像、玉华红云神像;

石虎:龙虎殿前北浮雕1尊;

石龙:龙虎殿前南浮雕1尊;

石雕龙头:三清宫石阶下1尊;

古丹井:三清福地晋朝古丹井1口;

石香亭:玉零观前1尊;三清宫前1尊;

石凿石砌水池7处:风门天一水池、登真台壶安井、玉华峰丹露井、三清福地净衣池、清华池、涵星池、聚宝盆;

其它殿府内石雕石刻各式神像100多尊:碧玉岩2尊、龙虎殿21尊、纠察府6尊、演教殿18尊、九天应元府3尊、潘公殿1尊、费隐岩1尊、三清宫30来尊、灵济庙、玉零观各若干尊。

另外,还有遍布全山的明代摩崖石刻文字、石刻楹联100多处。

龙泉桥、吊桥福地、步云桥、庆云磜、王家巖、香葩巖、碧玉巖、安西桥、登汉桥、清风、清风路头、风门、天一水池、清都吊桥、婺邑二十 三都俞脱 生妻甲戌 祈保男□ 修、挂冠岭、云雷巖、结须巖、天宝石、仙果石、羽盖石、乘鸾涧、云衢巃、蹑云岭、泸泉井、开化十一都弟子张拭绳助、相泊巃、香云巖、锯解石、六合石、峨巃、逍遥路、禹门、禹门泉、众妙千步门、琵琶石、东天门、中天门、北天门、西天门、南天门、黍珠、冲虚百步门、浮云桥、灵龟峰、天门、天书、弘治丁巳本山詹题、天梯、雷公石、朝阳洞、费隐巖、紫烟石、王华刊方豪上蒋镐湛陈摽来鹤侍行、龙首山、螣冈、纠察府、明治山詹碧云藏竹之所、开化川亭上、十方敕苦天、昊天玉皇上帝、排云桥、灵官殿、魁星殿、三清宫、九龙山、演教殿、流霞桥、玄泉池、清华池、涵星池、伏魔上相、德兴昄大李 景瑄刻奉、虎头山、飞仙台、东方玉宝皇上天尊、佑玄真万福天尊、固本山住持道士,金溪方武金刻石、九天应元府、跨鹤桥、郁松岭、登真台、履迹、壶安井、玉华峰、丹霞井、尚书悟仙台、红云、玉虚峰、玉京峰、升天石 、棋盘石 2011.6.13.

三清山石刻

三清山石刻

清绝尘嚣天下无双福地,高淩云汉江南第一仙峰。

左右灵官监察正法无情,上下信士朝奉诚心有感。

少华云涛卷四海之福地,香炉烟紫凝三境之灵坛。

天颜咫尺登坛皆俯首之恭,云路迢遥入门尽鞠躬之敬。

登殿步虚升太虚上之无上,入门求道悟真道玄之又玄。

殿开白昼风来扫,门到黄昏云自封。

三清殿内大阐慈悲之教,妙法堂中广开普济之门。

法本自然演玄元之正教,经传无始阐道德之冲科。

三天无极存道气於玉清上清太清,

一统大明祝皇祚於百世千世万世。

三、重点古石刻建筑简介

1、詹碧云藏竹之所

明治山詹碧云藏竹之所

明治山詹碧云藏竹之所

“藏竹之所”为仿陵园式建筑,墓冢地面水平距离纵长25米,最宽处8.55米,前后高差13.25米,气势恢宏,总建筑面积210平方米,全部用花岗岩麻石干砌石刻构筑。其构造因山制形,依山为陵,拾坡而上,前陵后寝,共建五层。玄宫前设台阶五级,墓门外设石阶十三级,隐含有“九五”之尊、脚踏十三行省的意思。前面三层是平台,平台之上是拜台,拜台上面是玄宫,玄宫前嵌空白无字青石板墓碑一方。玄宫正中置石雕须弥座,座上置佛教七级浮屠宝塔。宝塔高3.67米,由整条花岗石雕刻而成,分三段造型,下段为双层环形基座,中段成腰鼓形,正面镂空成拱状神龛。神龛内壁漆以明代皇家专用的朱红色。龛内放置詹碧云精美石雕像:左手托一小石砵,右手持一小石杵;耳廓低垂硕长,福康寿相;束发童颜,面容清癯;鼻梁高耸,脸如美玉;道冠长须,骨格清奇。雕像刻工细腻,栩栩如生,为三清山石雕珍品。又因设计存放于花岗岩镂空石龛内,虽历经五六百年而完好无损。上段为7级6角密檐通身石雕宝塔,即七级浮图,隐大德高僧墓塔之意。塔身正面刻“昊天玉皇上帝”,自诩玉皇上帝之尊;背面刻“十方敕苦天”,隐以丛林领袖自居。墓周围矮墙仿五岳封土火墙式,墙身壁、柱石刻暗做,前后四进院落敞露式拜堂结构,每层以寻杖石栏相隔,栏柱上端分别雕刻象征崇高圣洁、和合为贵的荷花;代表福禄长生、吉祥灵宝的葫芦;和雕工精湛、工艺精美、小巧玲珑的雌、雄石狮一对。雌狮怀抱幼狮象征子嗣昌盛、源远流长;雄狮脚踩圆球,表示权贵和一统寰球。此狮在明清时一般用于守陵狮。国家文物局古文物专家罗哲文先生1994年7月上三清山看了此文物后连声称赞:“绝了,这是中国民间的石狮子,中国独有世界没有”。墙正中辟门,有汉唐遗风。詹碧云墓文化元素独特:第一,僧人去世后一般只建塔不建墓,道士去世后一般只建墓不建塔,而此墓是下建墓上竖塔,非僧非道,亦僧亦道,既融合了释道文化特征,又标示为“藏竹之所”,颇为新奇异类。第二,两厢墓石雕刻精致豪华,墓门巨石拱砌宽阔高大,墓后弧形太师椅座,塔龛中碧云塑像居高临下直视墓门之前,令人望而敬畏。其整体构思缜密奇巧规制极高,既包裹在两重八卦图阵里又秘隐于紫桓七星勺斗之中,规划布局竟合天地人合一之尊,天时地利之妙,周围遍植青松箭竹,且“治山”、“藏竹之所”石刻文字奥妙神奇,让人费尽猜详,争论不已。

2、三清宫

座落在三清福地南侧九龙山口的龟背石上,海拔1533米,全部为石凿干砌花岗岩结构,是三清山道教主要标志性建筑。三清宫坐南朝北,前殿后阁,左右厢房,两层两进。前殿高5.38米,后阁比前殿地基高2.3米,殿宽10.4米,进深19.82米,两殿建筑总面积206平方米。包括附属建筑,占地总面积1750平方米。整个殿内梁、柱、墙、池、门以花岗岩琢磨铺造为主,没有砂浆勾缝,镶嵌得严丝密缝,是古代石刻建筑艺术的精品之一。

三清宫因前殿供奉道教三位尊神——清微天玉清境元始天尊;禹余天上清境灵宝天尊;大赤天太清境道德天尊,故名。

三清宫

三清宫

三清山三清宫建筑充满玄虚神秘色彩。相传为明失踪建文帝藏隐于三清山任三清宫住持时亲笔题撰。从联语中可以看出,建文帝虽遁入清静空虚之门,但仍然难以完全断绝红尘世俗之念,寄希望于三清尊神保佑大明皇位传承千秋万世。而宫殿正门石刻楹联“殿开白昼风来扫,门到黄昏云自封”,与朱元璋龙兴之地凤阳龙兴寺内的一幅对联:“庙内无僧风扫地,寺中少灯月照明”有异联同义,相承继袭之妙,为祖孙两人一个前,一个后同入佛、道空灵清静之门的无奈经历留下了意味深长的注解和佐证。

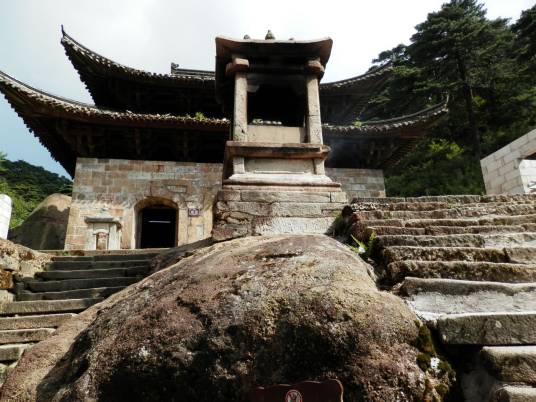

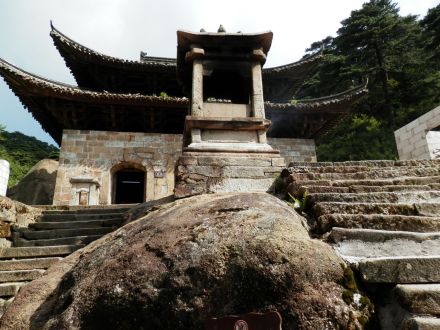

3、龙虎殿

石虎伏踞

石虎伏踞

南京自古号称“龙蟠虎踞”之地,朱元璋打下大明江山后将皇宫建于钟山。今观其规格建置,三清山龙虎殿与其它道教名山龙虎殿之设置风格迥异。虎踞龙蟠石雕、石刻有象征皇帝坐朝,百官侍服左右,龙虎禁军侍卫门外,居高临下,威仪天下第一的明南京故都金銮宝殿象征。

4、阶下囚龙

阶下囚龙

阶下囚龙

在窨井的中间,置放着一只长方形石凿焚香盆,焚香盆正对龙头方向的西侧壁上部,以繁体楷书刻“尝”(尝)字,东侧面刻“矣”字,语出《左传·僖公二十八年》:“险阻艰难,备尝之矣”。“尝矣”,就是经历过的意思。下部基座上浮雕一个四周有炎火围绕的“火龙珠”。焚香盆正面横刻楷书“清净”二字。

这是三清宫的设计建造者,巧妙地利用道教宫观建筑,以石刻隐语形式,在三清宫大门外公开布下了这个明为龙泉池,暗里其实是“阶下囚龙”的隐局。巧妙地利用谐音和影射法把篡位的朱棣比作是用一根铁索链子拧(建文帝忠臣练子宁)勒束缚,囚扣在窨井雷池之中的孽龙。这头孽龙的整条身尾又经地下往三清宫西侧门弯曲进去,被镇压在了三清宫大殿内,一是任凭往来香客践踏,二是让三清尊神镇压住它永世不得翻身。

5、蛇踞螭首

蛇踞螭首

蛇踞螭首

6、天门华表

天门华表

天门华表

华表是一种柱形标识物,又称擎天柱,望柱。道教认为华表以外属俗界,以内属仙界。华表在古代常立于宫殿、宗庙、陵寝等建筑物的导入部分。华表顶端端坐的石兽,称为“狻猊”,俗称望天吼,又称金猊、灵猊,其规制极高。将狻猊置于柱子之上,传说始于两汉武帝刘彻,为广开群臣进谏之路,想学齐威王样子在宫门处竖两块大柱子纳谏,但又感到光秃秃的不雅观,便找东方朔商量。东方朔说,狻猊是龙生九子之一,专管人间帝王不法之事,把它刻于石柱之上,可以时刻提醒皇帝勤政爱民,防止国家败亡。于是汉武帝采纳了东方朔的建议,命人刻狻猊于柱顶,形成了正式的华表,一直相沿到明清,用于宫殿、陵墓前。

7、雷神浮雕

雷神石雕

雷神石雕

8、执大圭魁星

执大圭魁星

执大圭魁星

魁星的模样,是取“魁”字字形的会意,塑造了个鬼形的神像,一般是站在鳌头上,躬身反手持笔点斗,故有“魁星点斗、独占鳌头”这句话。而三清山魁星殿殿内魁星塑像却并非是鬼形的神像,而是威武的人形神像,不但未站在鳌头上躬身反手持笔踢斗,反而是左手垂于腰侧,虎口朝前横握一束书简,象征“文”,右手屈于胸前,虎口向上握着一大块圆头玉圭,象征大圭。大圭者,即“奎”也。即以左手执书简隐语为“文”,右手执大圭隐语为“奎”,左右合为“文奎”,就是建文帝太子朱文奎的名字。

玉圭亦作“玉珪”。是古代帝王、诸侯朝聘或祭祀时所持的玉器。

三清山在三清宫门前设置“魁星殿”,在表面上看,一是符合道教建制要求,迎合民间崇尚魁星主文运求学升功名的心理需求以掩饰深奥;二是体现皇家威仪,属于礼制建筑。而在暗里却是以隐语形式表示朱允炆崇尚文治,以儒家文章道德治国;再是建文帝长子名“文奎”,建文元年(1399)立为皇太子,《明史》说:“燕师入,七岁矣,莫知所终”。民间传说朱文奎是逃出了皇宫的。三清山设魁星殿建置,真正的本意是以“文奎”代魁星,隐示建文皇祚后继有人的意思。

四、现代石刻简介

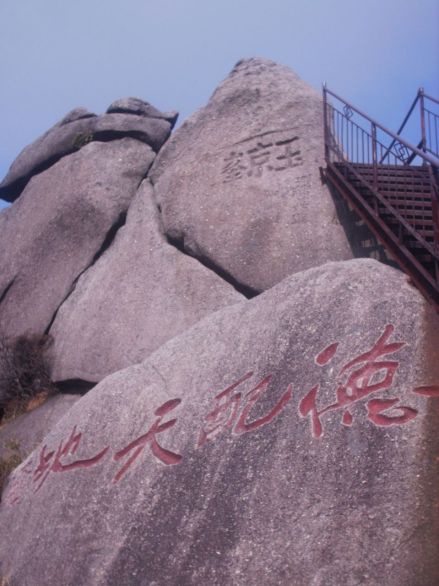

三清德配天地

三清德配天地

三清山石刻

三清山石刻

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。

下一篇 主录僧

上一篇 明治山詹碧云藏竹之所