-

南京市民俗博物馆 编辑

南京市民俗博物馆位于江苏省南京市秦淮区中山南路南捕厅甘熙宅第内,总占地面积14060平方米,是南京地区收藏、陈列民俗物品,研究民风民俗,弘扬民间优秀传统文化的专门机构,并于2010年建立中国首家民俗、非遗“双博馆”。

甘熙宅第又称甘熙故居或甘家大院,是全国重点文物保护单位。始建于清嘉庆年间,俗称“九十九间半”,与明孝陵、明城墙并称为南京明清三大景观。南京市民俗博物馆是南京老城文化的见证和缩影,是南京民俗文化和非遗文化的重要展示地,游客可以在南京市民俗博物馆了解南京一百多项市级以上非物质文化遗产项目的基本情况,观赏非物质文化遗产代表性传承人的展演。

中文名:南京市民俗博物馆

地理位置:江苏省南京市秦淮区南捕厅15、17、19号

类别:专业性博物馆

开放时间:9:00-17:00

竣工时间:1992年建馆

建筑布局

建筑布局

1986年,为了科学保护和合理利用南京传统民居,文物部门开始在甘熙故居内筹建南京市民俗博物馆。

1986年,为加强南京传统民居的科学保护和合理利用,筹建市民俗博物馆,将南捕厅19号前后三进及西偏院(一主一辅)的居民搬迁并修缮。

1992年11月18日,南京市民俗博物馆建成并对外开放。将南捕厅19号前后三进及西偏院(一主一辅)的居民搬迁并修缮建成市民俗博物馆并对外开放。南京市民俗博物馆成立后,一方面加大对“甘熙故居”的保护管理,积极制订保护规划方案;另一方面积极开展民俗文物资料的征集、宣传、展览和社会教育等基础性工作。

1995年,江苏省政府列甘熙故居为省级文物保护单位。

俯瞰甘熙宅第

俯瞰甘熙宅第

2001年,南京市民俗博物馆被市委、市政府列为爱国主义教育基地。同年5月17日,南捕厅历史街区传统民居保护项目正式立项,南捕厅历史街区传统民居保护项目位于南京老城南闹市区,东起中山南路,西至大板巷,北到南捕厅,南至观音庵、定盘巷。同年8月4日,一期工程的拆迁工作正式开始,10月20日结束。

2002年,南捕厅三组建筑经过一年的闭馆维修后,重新开放甘熙故居,“甘家大院”的俗称开始在民间口耳相传。

甘熙宅第

甘熙宅第

2007年,除原来的南捕厅建筑,文物部门又修复了大板巷42、46号古建筑,复建了津逮楼和“小园”,增建了“小园”的长廊和水榭,并在保护范围内保留、修复了一栋优秀的民国建筑——听秋阁。

2007年,6月18日,甘熙宅第完整重现了历史原貌。

2010年1月,为了全方位地展示南京的非物质文化遗产,保护和传承南京的非物质文化遗产资源,市文广新局决定在南京市民俗博物馆增设南京市非物质文化遗产馆,建立全国首家民俗、非遗“双博馆”。

2023年7月18日,南京市民俗博物馆举办基本陈列改造竣工暨“时代匠心——南京青年民间艺术家创作展”开展仪式。为让博物馆更好地融入人民美好生活,南京市民俗博物馆于2023年初实施基本陈列改造项目,历时四个多月施工布展后重新开放。150余件馆藏文物精品在2000多平方米的多进穿堂式特色展厅中全新亮相。这是南京市民俗博物馆自1992年建成开放以来,规模最大的一次基本陈列提升改造。

综述

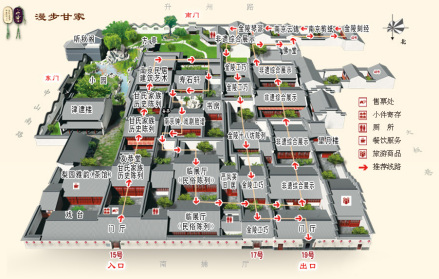

游览地图

游览地图

甘熙故居是清代著名文人、方志学家甘熙的故居,占地面积近万平米。俗称“九十九间半”,与明孝陵、明城墙并称为南京市明清三大景观,具有极高的历史、科学和旅游价值,是南京现有面积最大,保存最完整的清代民居建筑群。在南京甘熙故居的多进穿堂式民居,俗称为“九十九间半”,甘熙故居其实总共有房间一百六十二间。

结构

民居以木结构为承重体系,用抬梁和穿斗的构架承受屋面和楼面重量,以空斗墙或砖石砌墙来围护及分隔空间形成建筑,民居的基本单位为间。用三—五间的单数横向连成建筑物称为落,落与正面庭院组成进,多进的纵深串联再以高围墙封闭组成住宅,这就是通常所指的一落多进的住宅。甘熙故居就是这样横向组成的四落五进的大宅院。

布局

民俗展览

民俗展览

甘熙故居的布局,严格按照封建社会的宗法观念及家族制度而布置,讲究子孙满堂、数代同堂,这些意识反映在建筑上致使大宅的规模庞大、等级森严,各类用房的位置、装修、面积、造型都具有大致统一的等级规定。

甘熙精研金石地学,擅长风水勘舆、星相之术。其故居朝向上坐南朝北,建筑上坐南朝北,以感念先祖,不忘祖宗。故居内大小天井多达35个,据说有水井、窨井32个,目前发现的10多个水井,有的在天井中、有的在房间里、有的在檐口下、有的在门槛边,很好地解决了房屋的通风、采光以及上下水等问题,屋面檐口下的水槽让雨水从暗沟流向院内天井,起到“四水归明堂,肥水不外流”的作用。

故居的布局严谨对称、主次分明、中高边低、前低后高、循序渐进,步步推向高潮。每落位于主轴线上的明间较两侧的开间略大,而整个住宅的入口位于正落中间。正落沿纵深轴线布置的各种用房按顺序排列是:一进门厅,二进轿厅,三进正厅,四、五进为内厅等。布置在边落中的建筑无论在开间的面宽和总的间数等各方面都较正落为小,正落与边落间有通长的备弄。一般情况下,边落中各进的平面与正落不完全相同。边落中轴线是不完全贯通的,各进厅堂要经过备弄和天井才能进入。大宅布局上强调中央轴线的突出地位,是封建社会生活方式和意识形态的反映。

甘熙故居并非徽派建筑,也不是完全的苏式建筑,而是和南京本土的高淳、六合等地一样,有着南京自己的建筑风格,如门楼装饰较素,显得简朴大方,封火墙特别高大注重实用等,整个建筑反映了金陵大家仕绅阶层的文化品位和伦理观念。

南京市民俗博物馆从1992年建馆起,就立足于南京传统民间民俗文化的保护,开展了一系列展示民间民俗文化的活动,充分发挥了博物馆应有的作用。南京市民俗博物馆是研究、展示、保护南京民俗文化以及南京非物质文化遗产的专业性博物馆。

2023年改造完成后,南京市民俗博物馆设有“金陵名宅 书礼传家——甘熙宅第历史文化展区”“金陵瑰宝 世续繁华——南京非物质文化遗产展区”和“金陵繁会 城南遗风——老南京民俗展区”等三大展区,聚焦甘煕宅第历史故事、非遗传承保护、传统民俗等方面内容,是保护、传承、弘扬南京民俗文化和非遗技艺的重要公共文化服务阵地。

宅第建筑群

景点名称 | 简介 | 图片 |

|---|---|---|

甘熙故居 | 清代著名学者甘熙的故居,这座以木构架为主的典型中国古建筑始建于道光初年,它的建筑传承了徽州古建筑的风格,木雕石刻精美,又兼具太湖流域建筑风貌,注重厅堂梁架的细部雕琢。甘家前后用50年时间,造屋4组,多达300多间,民间俗称甘家大院为“九十九间半”。 |

|

津逮楼 | 津逮楼是甘家的藏书楼,也是清代金陵著名的藏书楼。津逮楼除收藏历代秘籍善本,还收藏了大量甘氏自撰著述。津逮楼历经火焚,后“复庐”重建。现如今保留下来的藏书,是当时散落在各房间供家人平时翻阅的。 |

|

望月楼 | 原为甘家小姐绣楼,后因津逮楼被毁,将保存下来的两三万册书籍又搬到了望月楼(南捕厅19号)。 | |

友恭堂 | 清朝嘉庆初年,甘国栋在时称府西大街的南捕厅买下一块宅基地,开始营建房屋,嘉庆已末(1799年)正式迁居于此,并取堂名曰“友恭堂”。“友恭堂”是南捕厅甘氏的堂号,也是整个宅第、家族的共同称谓。 | |

严凤英旧居 | 著名黄梅戏表演艺术家的严凤英,在解放初期在甘家大院学习京剧昆曲时住过的居所。 |

民俗文化展

展示了南京民俗文化,有照片、实物、影像等陈列。

金陵十八坊 | “金陵十八坊”展示厅,则复原了南京地区的部分老街坊、老行当,推荐怀旧范儿观众一游。“金陵十八坊”是明朝大量军需品与民用品的生产场所,云集工匠人口有十余万。观众在这里还能看到扇子店、当铺等已经消失的老行当。 |

|---|---|

金陵甘氏家庭历史陈列 | 甘熙宅第的主人是被称为“南邦巨族”、“江南甲姓”的金陵甘氏家族。金陵甘氏家族的祖先最早可追溯到战国的秦丞相甘茂,其后甘宁、甘卓等都为战功显赫的名将,几百年来家族代代以“友恭”精神为家训,世代书香,诗礼传家,自清代以来成为以藏书、文学、地学闻名的文化世家。其中展示的友恭堂祭祀用具,属于二级文物。 |

南京育儿、婚嫁习俗展示 | 观众带着3岁以下孩子前来参观的,可在这里玩“抓周”。孩子坐在扁箩中,如果选择升斗、算盘寓意从商;乌纱帽、印章则是仕途之兆;选刀剑戈矛是武夫,金银珠宝则是富贵相。“立夏称重”也是南京人代代相传的育儿经验,老百姓为避免孩子在此季茶饭不思,特制一种巨大的杆秤,上方用麻绳吊在房梁上,下方吊一个大竹篮,让孩子坐进去,人移动秤砣称出孩子的体重。现场“立夏称重”可承受50斤重量。 |

此外,老南京纳采、问名、纳吉、纳征、请期、亲迎的婚嫁民俗也在这里以各种实物的形式体现出来,观众还可乘坐花轿互动。

甘贡三六十大寿全家福

甘贡三六十大寿全家福

白局表演

白局表演

茶馆小舞台

茶馆小舞台

后花园昆曲表演

后花园昆曲表演

京剧表演

京剧表演

昆曲表演

昆曲表演

民间曲艺表演

民间曲艺表演

民间舞虎队

民间舞虎队

民俗婚礼拜堂

民俗婚礼拜堂

民俗婚礼跨火盆

民俗婚礼跨火盆

民俗婚礼迎娶新娘子

民俗婚礼迎娶新娘子

馆藏文物

文物 | 简介 | 图例 |

|---|---|---|

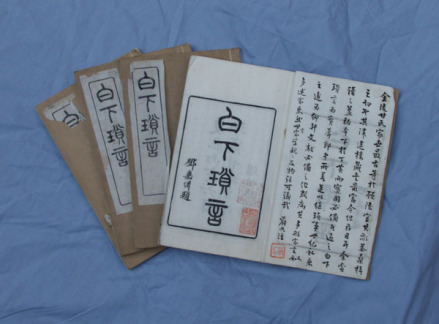

《白下琐言》 | 清甘熙著 南京掌故笔记。专记金陵山水、名人遗事等,详细查考利病、沿革,内容包括名胜古迹、经济状况、文化生活、风俗人情等,共570多则,是研究明清南京地方历史的重要文献。 |

|

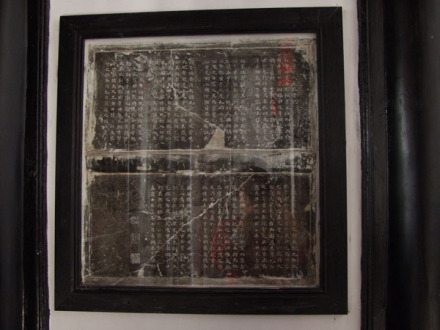

“江宁甘氏友恭堂记”碑 | 碑文成书于清嘉庆十七年(即1812年) 碑石镶嵌于“友恭堂”东墙之上,王芑孙撰写,金陵刘文奎镌刻而成。碑文字体遒劲工整,清晰可辨。“友恭堂碑”的发现,印证了“友恭堂”的存在,以及甘氏家族世代以“友恭”为家训的历史。 |

|

甘氏家族陈列 | 甘家姓氏来历,及甘家藏书、刻书的部分古书籍展出。 |

|

《南京工业遗产》由南京出版社出版于2012年5月,全书280千字,230余幅图片。由南京市民俗博物馆副研究员徐龙梅与父亲共同编著。

《金陵甘氏考》由甘櫯编著 ,全书注重史实,考辨严谨,倡以人文,述论兼合,论从史出。通篇无华丽之辞,忌俗庸之语;平实而真朴,哲析而理逮,诚为研究金陵甘氏历史文化之佳作。

南京市民俗博物馆建成开放以来,一直有多位国家领导人,如原国家副总理吴仪、原中央领导李岚清,原外交部部长杨洁篪等前往参观,当然还有不少名人也慕名前来,如著名表演艺术家梅葆玖、建筑界泰斗吴良镛等。同时该馆历年来也举办了各种各样的文化活动。

1、2012年9月30日,在南京市民俗博物馆开展以“拜月赏桂庆团圆”为主题的中秋节活动,旨在让前来参观的观众度过一个温馨、快乐的中秋佳节。

2、2012年10月23日,以“敬老、爱老、步步高”为主题的重阳节活动,在南京市民俗博物馆成功举办,活动当日大批老年观众免票参观游览,大家度过了一个温馨、愉悦的重阳佳节。

3、2012年12月16日上午,中美媒体交流团一行参观南京市民俗博物馆。

4、2013年2月26日,著名作家、学者,历史学家易中天先生莅临南京市民俗博物馆。

5、2013年4月27日,南京市民俗博物馆临时展厅《严凤英艺术生涯史料展》展出,展期两个月,向观众展现出“黄梅戏造就了严凤英,严凤英发展了黄梅戏”这一陈列主题。

6、2014年1月1日至2月18日,吴江博物馆藏清代《天神图》展在南京市民俗博物馆展出。让观众了解认识中国特别是江南地区民间神祇信仰文化。

7、2014年7月23日至8月20日,《清风徐来——盐城市博物馆馆藏扇面展》,在南京市民俗博物馆临时展厅展出,30多幅清代扇面作品,形制多变,内容丰富。

8、2015年10月9日至16日,“繁花似锦——‘金陵神剪张’三代剪纸展”在南京市民俗博物馆展出,本次展览共展出南京剪纸传承张氏谱系核心人物张吉根老师及其子张方林、女张林娣、孙张钧、外孙欧坚三代五人共102件剪纸作品。

开放时间 | 9:00-17:00(全年无休) |

|---|---|

地址 | 南京市秦淮区中山南路南捕厅15、17、19号和大板巷42号、46号 |

公交 | 乘坐南京公交35路、南京公交100路到升州路站下 |

地铁 | 南京地铁1号线到三山街站下。 |

南京市民俗博物馆

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。

甘熙宅第

甘熙宅第 甘熙宅第

甘熙宅第