-

郧阳 编辑

郧阳,古为郧子国之地,处汉水之北,故称郧阳(见《左传·桓公·桓公十一年》)。现在的湖北十堰地域, 古称郧阳, 又因郧阳全境位于汉水之中(汉江中游),又有汉中之称(西周至春秋,楚在此置汉中郡;秦破楚,汉中名北移)。郧阳为楚文化的发源地,汉文化的摇篮,有3000余年的建城史(见司马迁《史记.楚世家》)。 郧阳有“汉江明珠”之称,汉江在境内流程216公里,这里留存了从恐龙,人类起源到近代各个历史时期的文物。中国第二汽车制造厂(东风汽车)建于此,境内座落着世界文化遗产武当山古建筑群,南水北调中线工程主要水源区在其境内。

郧阳有着悠久的人类文明和光辉灿烂的历史文化,被称为“恐龙的故乡,人类发祥地”,“文明没有断层,历史没有断 代的通史地域”。 在郧阳汉江边的青龙山先后发现了数以十万计的恐头龙蛋化石群及完整的恐龙骨架,距今一亿年; 1989年5月在郧阳青曲学堂梁子,梅铺等地发掘出土了距今240万年前的古人类头盖骨化石,震惊世界,著名考古学家贾兰坡将其称为国宝,并命名为“郧阳人”,现保存于湖北省博物馆,成为镇馆之宝。这一重大发现打破了关于人类仅起源于非洲和非洲迁徙的传统观点。 有新石器、夏商周至秦汉唐宋明清不间断的通史遗址—辽瓦店子遗址。屈原在此写下了《离骚》、《天问》、《渔父》等名篇。 孔子在此听歌”沧浪之水”而感怀。

南水北调大水井,万古一地大郧阳。 郧阳现为南水北调核心水源地,古郧阳府府治所在地。 国家生态文明建设示范区。

中文名:郧阳

外文名:Yun Yang

别名:郧阳府,郧州,汉江明珠

地理位置:汉江中游

电话区号:0719

著名景点:青龙山恐龙蛋化石群国家地质公园,郧阳古类人化石遗址国家保护区,沧浪山国家森林公园、云盖寺绿松石国家矿山公园、郧阳湖国家湿地公园,汉江绿谷,郧阳岛、郧阳府学宫、子胥湖,虎啸滩,龙吟峡等

机场:武当山机场

历史名片:恐龙故乡,人类老家,夏商周遗址,楚文化源头,屈原,沧浪文化,郧阳府、南水北调大水井,万古一地大郧阳

美食特产:郧阳三合汤,酸浆面;白羽乌鸡,绿松石

郧阳精神:开放、开明、向上、向善

历史称誉:中国历史上第一个特区

地名

汉江明珠

汉江明珠

指郧阳地区,古时所称郧州,其区域大致相当于今天的湖北十堰各区县及神农架,襄阳保康,河南南部淅川一带,陕西南部安康一带,地区下辖均、郧、竹、房等六县。(“均”:今天的丹江口,古称均州、均县。“郧”:今天的郧县(郧阳区),郧阳府城,旧称郧阳,含有现在十堰的张湾、茅箭两区以及今天的郧西(古称上津)。“竹”:今天的竹山(旧称上庸)、以及今天的竹溪(古称武陵)。“房”:现代的房县,旧称房陵。)

郧阳

郧阳

郧阳简介

中国历史上第一个特区 ——郧阳府府治(郧县)的别称,郧阳府于明朝成化十二年(公元1476年)设立,一直延续到辛亥革命时期才废止。它经历了半个明代和整个清代时期,共生存了435年,跨越4个多世纪。自郧阳府设立至1994年郧阳地区与十堰市合并前,500多年间郧阳城一直是鄂西北政治、经济、文化中心。据《郧阳府志》载,郧阳古城有70余条大街小巷,东西大街商贾云集,钟鼓楼、府学宫、会馆、戏楼、寺庙、庵堂等众多明清古建筑纵横有序。因此,“郧阳”一词在郧县(今郧阳区)被保留至今。

郧与郢的关系

郢字来源于“郧”,郧地是楚国的故土,楚国先祖在此生息立国,楚人有深厚的恋土情节,于是便将郧字的贝改成王代指国都,此后楚迁都之地均称作郢。

古郧阳地区一直是避难胜地,春秋末,伍子胥领吴军攻破楚郢都,楚昭王与大臣逃奔至郧,寻求秦国援助而还都。东晋陶渊明所载的桃花源人“避秦时乱,率妻子邑人来此绝境…不知有汉,无论魏晋”, 避难之地就在今竹山、竹溪(古武陵县)地界,属郧阳地区。明朝中期以后,政治腐败,又时逢连年灾害,大量流民涌入郧阳山区,为处置鄂川豫陕四省流民,明朝廷于郧县开设郧阳府。

南水北调大水井,万古一地大郧阳

南水北调大水井,万古一地大郧阳

青龙山恐龙蛋化石群

这是迄今世界上分布最集中、种类最全、数量最多、层位最多的珍贵地质遗迹资源。郧县恐龙蛋化石群国家地质公园位于汉江上游的秦巴山区、郧县境内。这里保留有18亿多年沧海桑田变迁的纪录,留下了许多内涵丰富、罕见奇特、典型多样的地质遗迹。 1995年3月,郧县柳陂镇贺家沟村青龙山红寨子一 带发现大量恐龙蛋化石及恐龙骨架,经中国地质大学、中国科学院专家鉴定为距今约6700万年至13500万年前晚白垩纪时期的恐龙蛋。郧阳青龙山恐龙蛋化石群是迄今世界上分布最集中、种类最全、数量最多、层位最多,规模最大的珍贵地质遗迹资源;而且龙蛋共生,极具典型性和独特性,有着重要的科研、科普和观赏价值。2001年6月,国务院批准设立“湖北青龙山恐龙蛋化石群国家级自然保护区”。

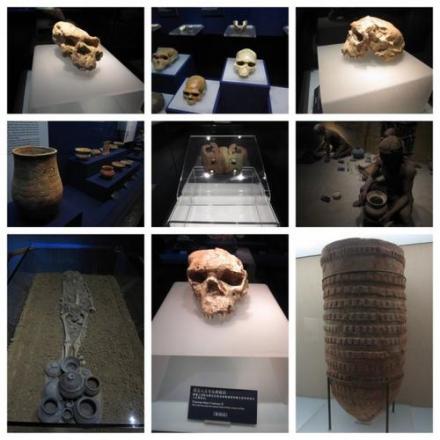

郧县人头骨化石

郧县人头骨化石

“郧县人”古人类头盖骨化石

“郧县人”的发现 (距今约200万年),震惊世界,修正了关于人类仅仅起源于非洲和非洲迁徙的传统观点,向世界宣称,古老的“郧县人”是中国人的祖先,亚洲也是人类早期的发祥地。“郧县人”是人类起源与进化及人类文明进程的考古支柱,在人类学上具有起源的原发价值,是直立人文化的源头,是研究人类起源、进化的重要参照。2015年建立“郧阳区学堂梁子(郧县人)遗址国家级保护区”,推动“郧县人”遗址申报成为世界文化遗产。

郧阳辽瓦店子考古遗址-楚文化源头

郧阳辽瓦店子考古遗址-楚文化源头

郧阳青龙山国家恐龙化石地质公园

郧阳青龙山国家恐龙化石地质公园

夏属古麇国

商周时期境内方国林立,主要的有麇、庸、绞等。

西周至春秋为古郧子国(见《左传·桓公·桓公十一年》),郧国是一个非常古老的方国,历经尧舜禹、夏商至西周末,早先一直活动于今河南新郑县一带,其后迁移湖北郧阳一带,再而后又迁徙到今湖北安陆一带,被楚国所灭。

春秋时期,五霸竞相争斗,当时庸、彭、麇(今郧县)等国,先后败于楚国,那时郧阳属于楚国疆域;战国时期,七雄互相征伐,郧阳归属常有变化,故史有“朝秦暮楚”之说。

公元前611年,楚庄王亲征鄂西,联合巴国、秦国灭庸国(今竹山),麇国(今郧阳境内),分割麇、庸国土地而置汉中郡(汉水之中之意),另设上庸,南郑,武陵,长利等县。公元前312年,丹阳之战中,秦夺取楚汉中郡,建秦汉中郡(今汉中市)。

秦始皇统一中国后,为加强中央集权,分天下为36郡,郧阳一部分属汉中郡(今陕西汉中),一部分属南阳郡(今河南南阳)所辖。

汉承秦制。到汉武帝时,为加强对地方政权的控制,在全国设13个州部(监察区),郧阳属益州(今四川成都市)管辖。

三国时期,郧阳先属蜀国,后属魏国的荆州。西晋时期,郧阳仍属荆州,后来曾一度属梁州(今陕西勉县)所辖。到了南北朝时,前期属成国,后期属南朝。

隋朝建立后,先袭汉制,后废郡,置州县,那时的郧阳属豫州(今河南省汝南),后又划归梁州(今陕西省)管辖。

唐初承隋制。贞观年间为加强对地方的管理,把全国划分为十个监察区,称为“道”。郧阳属山南道东道(今湖北省大部,陕西省南部和河南一部)。

五代十国时期,郧阳属前蜀管辖。宋朝中期以后将道改为路,下设府、州、郡县,郧阳初属京西路,中期以后改 属京西南路,以襄阳守臣兼任。元朝实行行省制,省下设路、府、州、县,郧阳属湖广行省襄阳路管辖,这样的行政区划一直延续到明朝中叶。

郧阳府时期

郧阳

郧阳

明成化十二年(1476年),明朝廷为了加强对郧阳山区流民的管理,设立郧阳府,府治郧县,使流民就地附籍,并设湖广行都司(郧阳抚台)协调鄂豫川陕四省处置流民事宜。此后205年间,郧阳府抚治面积不断扩大,郧阳抚台规模最大时,辖四省八府九州六十五州县,连天下闻名的西安府、汉中府、南阳府、荆州府、襄阳府都归郧阳统辖节制。

清朝初期,仍沿明制,郧阳府属湖广承宣布政使司管辖。清康熙六年(1667),全国地方行政机构实行省、府、县三级管理制度,划全国为23省。将湖广布政使司划分为湖北、湖南两省,郧阳府属湖北省管辖。1936年又将属襄阳府管辖的均县划归郧阳专署,从而奠定了郧阳行政区划格局,属湖广行省下荆南道(监察区)管辖。这种区划一直沿袭到中华民国时期。

民国时期,湖北省划为11个行政督察区,郧阳隶属第八行政督察区。

新中国后的郧阳

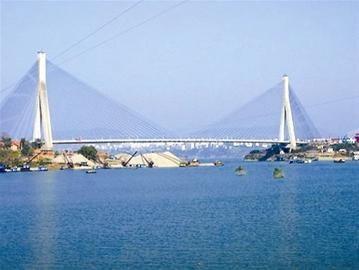

沧浪洲汉江大桥

沧浪洲汉江大桥

郧阳考古遗址

郧阳考古遗址

那么,为什么恰好在明代中期要设立一个郧阳府呢?这之中究竟包含了什么样的前因后果呢?诞生前夜的风暴

明朝中期以后,政治腐败,皇帝昏庸、宦官专权、吏治败坏,土地兼并剧烈,又时逢连年灾害:水灾、旱灾、蝗灾等灾害频繁发生。种种恶劣的社会生存环境,造成明朝中期以后大批农民失田失业已到达无法维持生计的边缘,成批成批的农民背井离乡,四处逃亡,流民遍及全国。流民问题成为明朝中期以后一个严重的社会问题。

荆襄地区是当时最大的一个流民聚集区,破产的农民如潮水般地从四面八方涌进,流民人数骤增到一百五十多万。今之十堰市地处荆襄地区西北部,元朝至正年间这一带就已有流民聚此,当时官府将这一带作为封禁区,是不许百姓迁入的,但是直到元朝灭亡也莫能制。明朝建国初,朱元璋延续元制,对荆襄地区仍实行封禁政策,曾派遣卫国公邓愈率兵到房县清剿,“空其地,禁流民不得入”。明朝最大的封禁山区就是以今之十堰市为中心的荆襄地区。荆襄地区泛指湖广、河南、四川三省结合地,大约西起终南山东端,东南到桐柏山、大别山,东北到伏牛山,南到荆山,这里山峦连绵,川回林深。

郧阳端午龙舟

郧阳端午龙舟

明代的《大学衍义补》说:荆州、襄阳、南阳三府兼有水路之利,“南人利於水耕,北人利於陆种,而南北流民侨寓於此者比他郡为多”。历朝统治者又为什么要对该地区实行封山政策呢?简单地说,就是“恐流民聚众闹事”,坏了统治秩序。朝廷采取强令驱赶和强制遣散流民还乡的政策,其结果导致朝廷封山与流民反封山的矛盾空前激化,终于酿成历史上有名的二次荆襄流民大起义。

惊天动地的起义风暴,有史书称为“荆襄流民举事”、有的则称之为“中国古代流民起义”等。总之,是“风暴”催生了郧阳府的诞生。

郧阳革命烈士陵园

郧阳革命烈士陵园

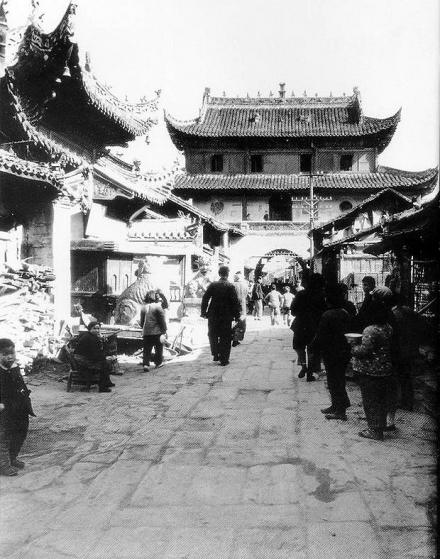

郧阳古城

郧阳古城

郧阳府古城

郧阳府古城

成化十二年五月,朝廷任命左副都御史原杰以抚治荆襄等处名义前往襄阳处理流民问题,抚治流民。原杰到任后经调查走访认为,应该采取怀柔的按抚政策以处置该地区流民问题。主张撤除禁令,允许流民在山区附籍为民,开垦荒地,永为己业,设立专府,把流民纳入版籍,征收赋税。随后拟议:因原襄阳府辖之郧县地接河、陕,路通水陆,居竹山、房县、上津、商洛诸县之中,为四通八达要地,奏请开拓郧县城,置郧阳府,即其地设湖广行都司,立郧阳卫,以之“控制其地,以永保无虞”。疏奏到达朝廷,宪宗诏示“如议行之”。

郧阳汉江

郧阳汉江

郧阳府的设立,可以说是专为安置荆襄流民而为,也可以说是荆襄流民为争取生存权而进行长期生死斗争的成果。郧阳府的设立对当时社会的稳定,经济的开发起到了一定的积极作用,流民因而在一定程度上得以抚治、安置。该域以后再未出现过大规模的流民举事、起义。同时,客观上,郧阳府的设置也为后来的郧阳地区、乃至现今地市合并后的十堰市打下了统一的地市级行政区建置的基础。

可见,郧阳府是在荆襄流民起义的风暴中孕育,是荆襄流民起义风暴的产物。

郧阳府,何以称之为“郧阳”呢?简单地说,是因为府治设在汉水北岸的郧阳城而得名。

郧阳考古遗址

郧阳考古遗址

“郧”本乡名,置关子乡,曰“郧关”,郧县因汉置长利县有“郧关”而得名。郧县在明成化12年成为新设立的郧阳府的府治。关于“郧阳”,“郧关”的来历,在民间流传着一个动人的神话故事。

很久以前,郧县这个地方还没有地名,生活在这里的庶民日出而作,日落而息,人间清平,日月安宁。然而好景不长,有一日玉皇大帝不知为何大发雷霆,刹时间天空雷电交加,狂风骤起,山摇地动,飞沙走石,整个宇宙天昏地暗,似乎世界的末日到了。

郧阳大寺考古遗址

郧阳大寺考古遗址

当陨石从天空坠落到地面后,引起人们的纷纷议论。正当人们猜测这块石头的来历时,一位老者的话引起了大家的注意:这块石头可不简单呀,它一定是不愿意忍受天廷清规戒律,得罪了玉帝而被贬到人间来的神石,这地上的陨石和天上的陨石可不一样,应该有所区别。我看这样吧,把这“陨”字左右两边换个位置,还念“陨”,我们这个地方就叫“郧阳”吧!从此“郧”便成了地名专有名词。随着岁月的流逝,人们觉得“郧”念yǔn字咬口,根据地方的语音规律,逐渐形成了郧yún的读音。

那么郧县的“郧”又是如何而来的呢?回答这个问题颇为复杂。

郧阳城全景-汉江

郧阳城全景-汉江

第二种说法认为来源于伍子胥之名伍员。有人说,伍子胥为报大仇,从吴国借得雄兵伐楚,听说楚王在郧县即位,遂领兵到郧县,而楚王又逃亡房陵。于是伍子胥就在郧县屯兵。伍走之后,人们为怀念他,便将他的名字“员”命名此地。后来人们在“员”的右边添了一个“邑”,“邑”作为右偏旁写作“阝”,因此“员”就变成今天所见的“郧”。

第三种说法认为来源于“郇”与“郧”字形相似。《陕西通志》、《湖北通志志馀》、《史记地名考》等等文献均有记载:南阳西通武关、郧关。“郧关”,《集解》徐广曰:“按:汉中。亦作‘狥’字。”“狥”亦作“郇”,“郇”与“郧”相似也。

第四种说法认为来源于《史记》假借。有文章讲,“郧阳”语源于《史记》中的一次用字假借。其根据音韵转化考查郧阳的“郧”字,认为系由洵阳的“洵”字读音转化而来。

郧阳大丰仓

郧阳大丰仓

第六种说法认为源于古郧国。古文献如《水经注》曰:“汉水又东迳郧乡县故城南,谓之郧乡滩……《地理志》曰:‘有郧关,李奇以为郧子国。晋太康五年立为县。’”持相同观点者还有《读史方舆纪要》、《大清一统志》、《陕西通志》等。今天持类似认识者也大有人在,如《辞源》对“郧县”作注说:“郧县,属湖北省,本郧子国。”再如《楚灭国考》曰:郧国是自妘姓郐国分出的一支,因不愿臣属商朝,便以姓为国,向南迁湖北郧县。郧国在周初受封为子爵之后,乃去姓妘字的女而加邑旁,成为云阝子国或郧子国。

以上各说,我们认为,第一种说法在文献上不可考。查阅诸多历史文献,包括《郧县志》、《郧阳府志》、《湖北通志》等,未见有发生在郧县的陨石现象的记载,也无郧阳称之为“陨阳”的记载。

江边的教堂

江边的教堂

郧阳汉江大桥

郧阳汉江大桥

第五种说法不合理。楚兼并某国后,往往设其为楚县,这是楚之创举。蒲骚之战以后不久,楚灭郧也将其地立为楚县。郧是在麇国灭亡之后而亡的。就是说郧灭国时麇国故地已为楚县。郧遗民如果要躲避楚,怎么可能从楚的一县迁移到楚的另一县就能避楚了呢?再有楚对被兼并之国的遗留势力,为了防范,往往是将其从不易控制的地方迁徙到易控制的地方,麇国、罗国等等方国无不如此,那么楚怎么可能单单地将郧国遗民迁到与己抗衡的秦、晋两大国近旁,这好控制吗?这太不合情理。除非有一种可能,即郧县早先是郧国人的故地之一,这就另当别论了。

关于第六种说法,我们认为是可信的。郧县一带曾经为郧国,大量古籍有记载,今人也有考证。据《十堰方国考》一书所考,郧国是一个非常古老的方国,历经尧舜禹、夏商至西周末,早先一直活动于今河南新郑县一带,其后裔的一支曾一度迁移到今湖北十堰市郧县一带,再而后又迁徙到今湖北安陆一带。最终于春秋时期被楚国所灭亡。郧国在郧县活动的时期应在《左传》桓公十一年之前,因为之后的郧国已地处安陆一带并在此灭国。

郧阳

郧阳

至于郧阳之“阳”是怎么来的,问题则要简单得多。关于“阳”,中国古代地名命名有个习惯,“水北为阳”、“水之南为阴”。比如洛阳市,因地处洛水之北,故名;咸阳市,渭水北,故名;又如淮阴市,因在淮水之南故名。因此,郧阳之“阳”就是因府治所在地郧县城地处汉水之北而得名。

所以,郧阳府府名是取府治所在地郧县城的“郧”与汉水之北的“阳”而形成的。

楚文化源头

郧阳画卷

郧阳画卷

长期以来,楚文化的起源和发展一直是一个悬而未决的学术课题。郧县辽瓦店子遗址的考古发掘,为解决这一问题提供了重要线索和全新视角。之前,考古界发现最早的较清晰的与楚文化有密切联系的遗址,时间为西周晚期。而辽瓦店子遗址中发现的西周时期的文化遗存是鄂西北、陕东南、豫西南一带发现的又一种是一种新的区域文化类型,这一区域正是早期楚人的活动核心范围。该文化类型与遗址中发现的楚文化遗存存在叠压关系,文化面貌一脉相承,将楚文化的发展线索上溯到西周早期,是早期楚文化研究的重大突破。它为丹江口库区周边区域作为早期楚文化的起源之地提供了重要的依据。

屈原与郧阳

屈原与郧阳

屈原与郧阳

汉江是屈原一生的守候。汉江,屈原生于斯,长于斯,仕于斯,疏于斯,贬于斯,放于斯,逝于斯。十堰,是屈原的祖籍地,是屈原的行吟地,是屈原的投江地。这是我市学者凌智民通过多年研究得出的结论。

郧阳汉江端午龙舟

郧阳汉江端午龙舟

2017年5月26日至27日,中国屈原学会专家学者为缅怀诗祖屈原,感受《楚辞》文化,探寻屈原足迹,弘扬爱国精神,专程来到十堰,与我市专家学者一起重走屈原路、观摩龙舟赛、召开研讨会,举行了“屈原与郧阳研究基地”揭牌仪式。参加这次活动的有中国屈原学会会长方铭,中国屈原学会副会长姚小鸥、黄震云,中国屈原学会高级研究员、《光明日报》国学版主编梁枢等十位著名专家学者,以及我市专家学者、郧阳区“四大家”领导、郧阳屈原文化研究会研究成员。

郧阳诗词文化

诗经《汉广》

郧阳汉江大桥

郧阳汉江大桥

翘翘错薪,言刈其楚。之子于归,言秣其马。汉之广矣,不可泳思。江之永矣,不可方思。

翘翘错薪,言刈其蒌。之子于归,言秣其驹。汉之广矣,不可泳思。江之永矣,不可方思。

《汉广》这首诗从写地之“南”到“汉”之“广”,从写“刈其楚”到“刈其篓”,可以看出该诗写的是终南之南的郧阳一带,这里的河床古代很宽广,这里水边盛长荆条和篓蒿,这里固有的民习是“有女别嫁河那边,过去过来喊渡船。”所以,“汉有游女,不可求思。”该诗连用三段抒发男子追求河对岸女子而不得的内心痛苦,它所用的赋手法,一是直陈其事,二是接连重唱。

沧浪歌与沧浪文化

“沧浪之水清兮,可以濯我缨,沧浪之水浊兮,可以濯我足”。春秋,孔子及其弟子周游列国适楚,途径楚地郧阳,听得沧浪水(沧浪水为汉江中游的一段)渔船中有孺子唱此沧浪歌,俗称孺子歌。孔子沧浪听歌是一个流传久远、传播很广的故事。最早记载孔子沧浪听歌的是孟子,载于《孟子·离娄》。屈原《渔父》中也有沧浪听歌的描写:渔父莞尔而笑,鼓枻而去,歌曰:‘沧浪之水清兮,可以濯吾缨,沧浪之水浊兮,可以濯吾足。’ 遂去 ,不复与言。

郧阳汉江大桥

郧阳汉江大桥

屈原《楚辞》

郧阳汉水是屈原一生的守候,汉江,屈原生于斯,长于斯,仕于斯,疏于斯,贬于斯,放于斯,逝于斯。屈原在此行吟泽畔,创作了《离骚》、《天问》、《湘君》、《湘夫人》、《山鬼》、《渔父》等楚辞名篇。 具体可参考梅洁、善清所著《屈原:魂归来兮》。

郧府诗词

郧阳府城里,有一座著名的春雪楼。400多年前的明朝万代年间,王世贞(明代后期的文坛领袖,独领文坛二十年),徐学谟等在郧阳任巡抚时,曾经登楼赋诗,凿刻于壁,名为“春雪楼诗”,春雪楼的名气从此蜚誉海内。王世贞给诗定名为《谷日登春雪楼》,并加序曰“谷日登之,适雪霏始霁,触景娱怀,因题此额,并缀以诗。”王世贞命人尽快把诗和序题刻到春雪楼的墙壁之上。另作有《郧阳道中》、《郧阳偶成》、《领郧阳命出朝口号》、《登爽亭》、《巡视郧阳城郧阳有行都司成化间新立》《送刘子臣入郧阳》等诗词。

“郧城东北似齐宫,四塞烟峦望望同。忽结楼台银海上,尽收天地玉壶中。从他柳絮能千点,笑杀梅花仅几丛。抚罢朱弦君自听,那能不让郢人工。”

“雪后登楼思渺然,南为梁苑北秦天。微吟谢氏成珪句,忽忆阳生种玉田。报瑞青抵装暂改,凌空白凤羽全捐。俱言此日初名谷,太史应书大有年。”

郧阳府文化

郧阳府

郧阳府

郧阳古城有大街小巷70余条,各街道在丁字路口处均有土地庙。没庙的立一大石碑,上刻“泰山石敢当”字样。五里长街,布匹、百货、杂货店铺比邻相接,石板铺成的小街上,米酒、粽子、米花茶、酸浆面、火烧馍、三合汤...浓香扑鼻。春节里,龙灯、狮子灯、凤凰灯、彩船舞、蚌壳舞等,从春节闹到元宵,每年五月端午,人们一大早便摆上粽子、煮蒜,甜酒,大快朵颐后,怀揣香囊,耳抹雄黄,袋装鸡蛋,一路小跑到西河码头看赛龙船。郧阳的赛龙舟与别的地方不同,它不以先到终点者为胜,而是在江面放下一群鸭子,然后放出龙舟,捉住鸭子者为胜。此时的西河码头,人山人海,呼声连天,几百只龙舟追赶着一群惊慌失措的鸭子,围观者的喊声、笑声此起彼伏——这里的人民对生活充满热爱与激情。

明嘉靖二十六年(公元1547年),抚治于湛创建郧山书院;万历十四年(公元1586年),知府沈鈇增修;光绪三十年(公元1904年),两湖总督张之洞通令各州府,书院一律改为中学堂或师范学堂,郧山书院遂更名为“郧阳府师范学堂”;辛亥革命后,学校改为“郧山中学”;1938年,武汉失守,莘莘学子亦跋山涉水来郧,一时人员大增,仅流亡来此的教职员工即达千余,成立湖北省立第八高级中学简称“八高”。杨献珍,何耀祖,何世昌等从郧山书院走出投身革命。

郧阳凤凰灯

渊源

郧阳府学宫

郧阳府学宫

然而,随着时代的变迁,凤凰灯舞的演出团体和演出活动越来越少。上世纪70年代,郧县约有30多个表演班子,现代只有6个,并有进一步萎缩的可能。

为拯救凤凰灯舞,郧县向国家文化部推荐“郧阳凤凰灯舞”为首批国家级非物质文化遗产。

清末进士的提议成就了凤凰灯舞

每年春节,全国各地都在玩龙灯耍狮子,而郧县人却舞起独一无二的凤凰灯。《郧阳府志》记载:“正月十五为上元节,通衢张棚结彩,火树银花,灯烛辉煌,又火龙、凤凰、竹马、狮子,皆以竹纸装点为之……”

传说

楚人崇凤,先祖祝融是火神、风神,又是“凤”的化身。古书《雨雅·释鸟》称,凤凰的形体为“鸡头、蛇颈、燕颔、龟背、鱼尾、五彩色,高六尺许。”楚大夫屈原说:“有鸟自南兮,来集汉北。”这些记载,为凤凰灯的制作提供了依据。清光绪年间,慈禧太后垂帘听政,权利至高无上。自古龙是皇帝的象征,有“龙在上而凤在下”的说法,慈禧将其改为“凤在上而龙在下”。为迎合慈禧,朝野使用“凤凰”的形象便多起来。

郧县地处鄂、豫、陕三省交界,楚风、豫剧、秦腔等多元文化在此汇聚,推动了本土文化的创新和发展。民歌、小调、曲艺、舞蹈种类繁多,逢年过节表演的花灯舞,形式更层出不穷。

郧阳

郧阳

有年春节,王明德向县城一些民间艺人提议:“你们年年都玩狮子龙灯,能不能玩个新鲜的凤凰灯!”艺人受到启发,就以他家挂的凤凰灯为原型,放大尺寸扎制,这就是现代凤凰灯舞的雏形。

此后,凤凰灯舞经过一代代民间艺人的传承加工,并参考图画、戏剧、传说等不断改进,又加入了音乐和表演,由粗到精,日趋完善。

在郧阳这块沃土上,凤凰灯舞逐渐形成一种融民间工艺美术、舞蹈、音乐于一体,程式完整、风格独特的花灯舞蹈。

扎制工艺

复杂让人眼花缭乱。“鸿前鳞后,蛇颈而鱼尾,龙纹而龟身,燕颔而鸡喙……延颈奋翼,五彩备明”。这是《说苑》中文人描述的凤凰灯。

郧阳凤凰灯舞的道具包括凤凰灯、花灯和太阳灯。这些灯都以竹蔑、皮纸、皮纸捻子、彩纸、竹杆为材料,通过扎制、裱糊、彩绘、组合连接而成。凤凰灯由凤头、凤颈、凤身、凤翅、凤腿、凤尾6个部分组成,每个部分的形状、尺寸、色彩都有严格的规定,这些规定在有着师徒传承关系的画本上描述得清清楚楚,擅自不得改动。

汉江大桥

汉江大桥

各部分组合后,一只从头到尾长约8米,两翼展开宽约2米,表演时双翅能扇动,尾巴可翘动的灯凤凰就活脱而生了。

凤凰灯舞的道具还有花盆灯和太阳灯。花盆灯5至10盏,以牡丹为主;太阳灯1盏,上面配有太阳、云朵、火焰的彩绘。

凤凰灯于每年春节、元宵节在郧县的街头、宅院演出。表演时由两名男性青年舞凤头、凤尾,另有6人持4盏鲜花灯、1盏牡丹花灯和1盏太阳花灯分立四周,陪衬和烘托现场气氛。表演按出巢、游园、寻牡丹、戏牡丹、擦痒、摇翅、理羽、打盹、点头等程序依次进行。锣鼓响起,凤凰动静结合,文雅细腻,既热烈奔放,又激越欢快。

影响

郧县一海外游子曾这样感叹凤凰灯舞:“听一曲乡思无限,行万里神韵难忘。”郧阳凤凰灯舞起于民间,流传于民间,通过一代又一代艺人传承与发展。

已故老艺人王春堂,人称“王七爷”,自幼酷爱文艺,是郧阳凤凰灯舞的主要传承人。当地群众提起凤凰灯舞,都说“王七爷”玩得最好,舞得最活。

郧县

郧县

1956年,70岁的王春堂因病去世。当时,正在参加全县“文代会”的城乡文艺骨干闻讯,无不痛心惋惜,全体代表300多人佩带白花,为他送葬致哀。

推动郧阳凤凰灯舞发展的老艺人耿少臣,其祖父、父亲及叔父都会打“凤凰点子”,有“耿家凤凰”之称。耿少臣先后授徒10余人,徒弟邓明、计晓曾成为表演凤凰灯舞的佼佼者。邻近的十堰、丹江口等地邀请他传授凤凰灯的制作和表演技艺,他欣然应诺,无私传艺,留下佳话。

昔日风采远去传承刻不容缓

凤凰灯舞是在一代代艺人,一个个舞灯班底的艺术探索中不断发展完善的。十堰、丹江口以及距离较远的武汉江夏区,也都有了凤凰灯舞的身影。据了解,武汉江夏区的凤凰灯舞是上世纪60年代修建丹江口水库时,随移民搬迁传过去的。

发展

但是,随着社会生活的变化,和更具现代特点的娱乐形式的冲击,郧阳凤凰灯舞正在失去昔日夺目的风采。以往那万人空巷争看凤凰灯的热闹,成了老人们怀旧的长叹。记者从郧县文化体育局了解到,郧阳凤凰灯舞已处于濒危状态!一些颇有造诣的传承艺人因年事已高逐渐退隐、谢世,很多舞灯、吹打的绝技没有传承下来;而中青年艺人独树一帜或享有威望的很少,有的由于缺少训练,表演技能已经退化。

“凤凰灯的表演有家庭传承的特点,表演班底也由家庭或亲朋组成。但随着家族观念的淡化,演艺人员的岗位流动,现在演出团体、演出活动越来越少。上世纪70年代整个郧县约有30多个表演班子,现在只有6个,并有继续萎缩的可能!加强表演团体的建设、表演艺人的训练培养已刻不容缓。”郧县县委常委、宣传部长李桂林感叹。

为保护郧阳凤凰灯舞,郧县已在资金、人员、演出推广、对外交流等方面做了大量工作,并制定了新的保护规划和措施,还将这一土生土长的民间艺术,向文化部推荐为首批国家级非物质文化遗产。

李桂林说,该县已开始全面普查,彻底摸清郧阳凤凰灯舞诞生发展的历史沿革,和表演团体、表演人才、表演风格、乐曲特点、扎制工艺等状况,并开展相关学术研究。

郧阳端午龙舟

郧阳端午龙舟

郧阳凤凰灯是全国独一无二的凤凰灯舞表演形式,又称"玩凤凰"、"凤凰舞",起源于鄂西北十堰市,郧阳是十堰市的古称。凤凰灯的表演按照“百花拥凤出巢――凤凰游园-凤鸣――凤凰寻花――凤凰戏牡丹――凤舞――凤凰理羽――凤凰打盹――凤凰展翅——凤凰朝阳――凤凰点头――凤凰回巢”等程式依次进行,古朴典雅,舞姿优美,翩翩起舞,栩栩如生,出神入化,热烈豪放,并配以独特风格的凤凰灯曲调,激越欢快,凸现出浓郁的地方特色。

价值

郧阳凤凰灯是楚人崇凤的活化石,具有多种类本土文化综合特性和汉民族文化特征,是中国民间舞蹈中唯一的灯舞艺术形式,有着重要的研究和艺术价值,被列为湖北省第一批申报国家级非物质文化遗产项目。

郧阳地处鄂豫陕三省交界,秦腔豫音楚风交汇,乡土小吃种类众多,形成其独特的美食文化。郧阳三合汤、酸浆面就是郧阳传统小吃代表,史载距今已数百年历史,期间不断传承创新。此外郧阳民间小吃还有:糯米甜肉饭,米花茶,米花糕,薄饼,南瓜卷饼,煎饼,麻叶,托面,蒸面,酱豆,肉冻,腌腊肉,八大扣碗,火面蒸肉,拌面籽,柴火豆腐,柴火鸡等。

郧阳三合汤

郧阳三合汤

郧阳三合汤

白羽乌鸡汤

白羽乌鸡汤

一碗三合汤融合了儒释道,寓意与人相处至诚、互助将超越学识与信仰,这在中国历史上实为少见。揭榜之时,三位考生均榜上有名,由此更增加了万历三合汤的吉祥。当地自此留下了嫁娶、迁宅、赴考必吃郧阳万历三合汤的习俗。天南海北朝武当的香客亦受此习俗影响,以乞得“三生万物”之富贵,形成了“天下香客朝武当,必吃万历三合汤”的美传。

数百年来,“三合汤”已成为郧阳地方的一道名吃,更是郧阳饮食文化的一种标志。三合汤富于浓厚的乡土情怀,吃三合汤已在郧阳成为一种时尚。郧阳三合汤品牌众多,多为家族氏传承经营,比较出名的有钟鼓楼三合汤, 王氏三合汤,万历三合汤、何记三合汤”和老字号郧府三合汤等。

郧阳酸浆面

郧阳汉江大桥

郧阳汉江大桥

郧阳名点烤饼

高炉烤饼是郧阳的传统名点。传说起源于两千多年前的春秋时代。楚平王之子太子建看到别人吃烧饼,吃得津津有味,很想尝一尝。高炉烤饼既不同于烧饼,也不同于炕饼,它色黄味香、外酥里泡,老少皆宜。热的、冷的都好吃。正是由于高炉烤饼这种古老的制作方法和独特的香味流传至今。

郧阳白羽乌鸡

郧阳白羽乌鸡是国家优秀地方珍禽品种,主要产区在汉江两岸的20多个乡镇(场),山峦植茂,气候独特,生成了郧阳白羽乌鸡这一独特的鸡种;早在明代就被药圣李时珍录入《本草纲目》,具有较高的药用价值,鸡肉中富含氨基酸及多种维生素,被营养学家誉为“陆地甲鱼”,是极具开发价值的地方珍禽资源。

郧阳荷包鸭

郧阳名菜之一。主料:肥鸭一只,莲米,火腿,香菌,山芋,豆米,肥肉,鸡蛋若干。特点:味清香,肉细嫩,色泽鲜美,形态逼真。

郧阳瓦块鱼

瓦块鱼是郧阳最具特色的一道汉族名菜,因鱼块似土瓦而得名。相传已有上百年的历史。瓦块鱼有清蒸、炸烩两种吃法,风味各异。清蒸瓦块鱼鱼色白、肉嫩,味鲜。焦炸灌汁瓦块鱼色黄。肉嫩,鲜美可口。都具有色、香、味、形均佳的特点。

河马咕咚儿

河马咕咚儿(状如小蝌蚪)是郧阳一道有名的小吃,以红薯和白面为原料。制作时把红薯粉和白面和稀,倒入锅里搅拌,再倒入钻了孔的葫芦瓢里,使面从窟窿眼里流到凉水里。煮熟后,配上酸辣可口的汤料,一碗河马咕咚儿咕就做好了。

老黄酒

郧阳老黄酒源于民间,历史悠久,流传全县各地,家家有酒,人人喜饮,为传统饮料之一。近年来郧县移民将老黄酒带到武昌、嘉鱼、汉阳、京山、宜城等县,当地人品尝后,无不叫佳,争先学制黄酒。郧县老黄酒制作不难,家庭主妇,人人会制,但在制曲配料、酿酒方面均有一套世袭相传的独特技艺,制作黄酒曲的主要原料是全麦面,或麸皮及花色草。制作方法是采夏伏天新鲜花色草,净水浸光至发粘后将草挥出,用浸过花色草的水拌料,以能捏合为宜,将料放入模子内压成砖块状,俗称“踩曲”。将做好的曲块覆盖发酵至散酒香味,取出晾干即成。黄酒曲以存放时间越长越好。酿酒原料有糯米、糯粟米、玉米等,以糯米为佳。因拌曲方式不同,分过曲酒、混曲酒两种。其作法:取糯米少量,将其蒸熟,夏天晾冷拌曲,冬天趁热拌曲,拌曲前先将砖曲砸碎放入净水中浸泡数小时,过滤后用曲水拌料,凉瓮,封口,半月后开瓮,酒香扑鼻,即成黄酒。

郧阳湖

郧阳湖

郧阳老黄酒罐装存放,越久越好,饮用时,开瓮满房生香,色泽黄亮,醇香可口,微带梅酸,味薄平和,颇富后劲,酣饮不伤人。春饮两颊桃红,夏饮清凉消暑,秋饮舒盘恬神,冬饮驱寒保暖,为四季之最佳饮料,常饮壮骨健身,延年益寿。

国内外许多学者都认为21世纪将是功能性食品的世纪。郧阳老黄酒最具功能性食品的特点,有抗氧化、提高免疫力、通经活血、延缓衰老、防癌、降血压、抗疲劳、去瘀散结的功效,用红糯粟谷作的老黄酒,还能治疗经血不调、产后瘀血等多种妇科病,故郧县产妇坐月子饮黄酒已成良习。以黄酒为原料拌制的膏、丹丸,可治跌打损伤,消肿止痛,在郧县用黄酒制成的中成药高达100多个品种。可见,黄酒在祖国医学中所占的重要地位。

武当山,是著名的山岳风景旅游胜地。胜景有箭镞林立的72峰、绝壁深悬的36岩、激湍飞流的24涧、云腾雾蒸的11洞、玄妙奇特的10石9台等。主峰天柱峰,海拔1612米,被誉为“一柱擎天”,四周群峰向主峰倾斜,形成“万山来朝”的奇观。武当山的药用植物丰富,在《本草纲目》记载的1800多种中草药中,武当山就有400多种。据1985年药用植物普查结果,已知全山有药材617种,因此,武当山有“天然药库”之称。

天马崖

天马崖

汉江考古

汉江考古

汉江古河道

汉江古河道

郧阳境内现初步查明的古遗址、古建筑、古石刻有275处。其中全国重点文物保护单位1处,国家地质遗迹保护区1处,省级重点文物保护单位5处,包括被列为国家地质公园的青龙山恐龙蛋化石群的部分区域,国家级重点文物保护单位的学堂梁子遗址,以及被列为省级文物保护单位的郧阳府学宫大成殿。此外,郧阳境内已发掘遗址还有:自新石器时代晚期,历经夏、商、周、汉、唐、宋、明不间断的通史遗址——辽瓦店子遗址;唐代京畿之外的皇室家族墓地—唐太宗李世民三太子李泰的墓地;全国除曲阜孔庙外保存最完整的木结构儒家学堂——郧阳府学宫大成殿;沉没于汉江水底的郧阳古城遗址;尖滩坪旧石器点;青龙泉遗址;大寺遗址;乔家院墓地;瞿家湾遗址 ;韩家洲墓群 ;郭家道子遗址;黑家院遗址 ;鲤鱼嘴遗址;小西关遗址;杨家岗遗址;上宝盖遗址;前房遗址;龙门堂遗址;白鹤观遗址等。

汉江明珠,大美郧阳

汉江大道

汉江大道

子胥湖嘉年华

子胥湖嘉年华

汉江明珠,滨江新区,未来新城。围绕打造“国家级清洁水源地,生态型健康滨水城”目标定位,紧扣宜人宜居新城区、绿色产业聚集区、城乡统筹示范区、转型发展试验区的目标任务,按照生态绿化先行、基础设施先行、公共服务先行、群众安置先行的目标要求,构建了千亿级产业板块,拉开了百平方公里城市骨架,建成了沿江万人生态移民新区,创建了国家文明、卫生城市,一个滨江亲水、鸟语花香、宜业宜居、功能完备的生态新区日新月异。“十三五”,我们将坚持生态立区、工业强区、旅游兴区、人文特区的发展思路,高举“外修生态,打造汉江绿谷;内修人文,建设‘五和’郧阳”的发展大旗,着力建设美丽郧阳、实力郧阳、活力郧阳、魅力郧阳。

郧阳精神

开放 开明 向上 向善

郧阳新纪事

大美郧阳

大美郧阳

1994年2月1日,郧阳汉江公路大桥正式通车时,原国家主席李先念亲自为大桥题名。 其为同期亚洲最大、世界第二跨度的地锚式预应力混凝土斜拉桥。汉江大桥成为郧阳走向远方和未来的跳板。

2012年5月28日,郧阳汉江大桥建成通车,一桥飞架通南北,汉江飞虹天地新。郧阳汉江大桥托起了生态滨江新区建设梦。

2014年9月,南水北调中线工程全线通水,库区水位涨至167米,郧阳江面水域大增,形成郧阳湖、郧阳岛,江滩等景观,郧阳面貌为之一新。

2020年5月6日下午,“卓尔·郧阳府”项目签约仪式在武汉卓尔国际中心举行,总投资20亿元。记忆中郧阳府将重现,几代人的文化传承梦想将实现。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。