-

大同城墙 编辑

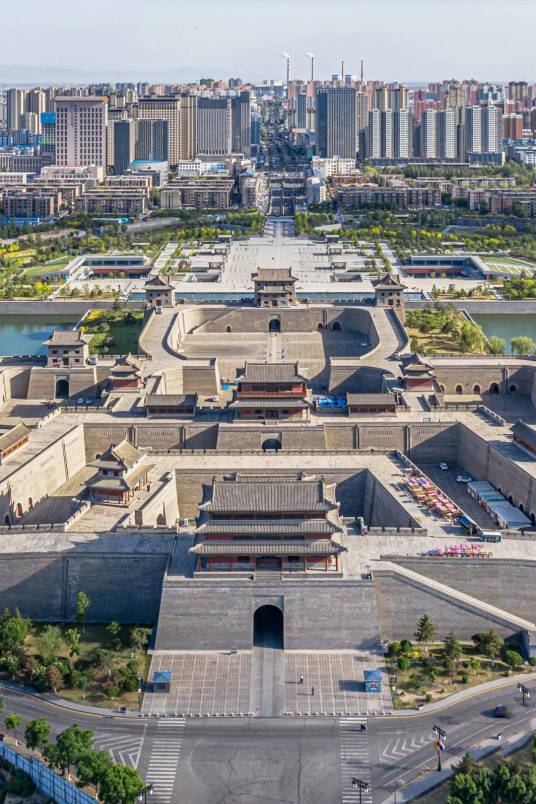

大同古城墙位于大同市中心区域,是我国现存较为完整的一座古代城垣建筑,为国家AAAA级景区,省级重点文物保护单位。

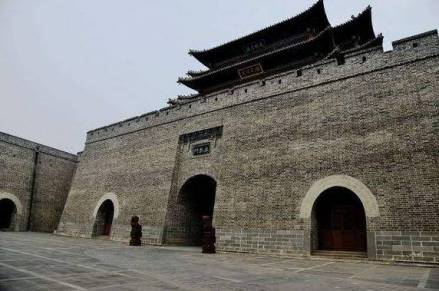

大同城筑邑历史悠久,早在作为北魏拓跋氏的都城时就已经修筑有规模宏大的城池。现存城墙是明代大将军徐达在汉、魏、唐、辽、金、元旧城基础上于明洪武五年增筑而成。主城门设四座,东南西北分别为和阳门、永泰门、清远门、武定门,为保证交通便利,每个主门分设两个小门,城门共计十二座,四门之上分别建有城楼,月楼、箭楼、望楼、角楼间隔而立,四门之外建有瓮城、月城、护城河。

中文名:大同城墙

外文名:The Datong Circumvallation

地理位置:山西省大同市平城区和阳门内街2号

气候条件:温带大陆性季风气候

开放时间:春秋季(3、4、5、9、10、11月):7:00~22:00,夏季(6、7、8月):7:00~23:00,冬季(12月~次年1、2月):7:00~21:00。

景点级别:AAAA级

门票价格:免费

占地面积:3.28 km²

著名景点:乾楼,雁塔,望楼,永泰门广场

所属国家:中国

所属城市:大同市

官网电话:0352-7699269

大同城墙自战国时期赵武灵王“北破林胡、楼烦、筑长城”,“置云中、雁门、代郡”,是大同地区设郡建城的开始。此后两千多年间,大同在中国历史上一直据有十分重要的位置 。

北魏时期,自拓跋于天兴元年(公元398年)七月迁都平城,开始了声势浩大的京畿建设,这是大同城首次大规模修建。在都城建设上效法曹魏邺城和汉长安的经验,又将本民族的文化理念融入都城建设中 。

洪武五年(公元1372年)大将军徐达督率军民在辽、金、元土城的基础上“增筑”大同城,大同镇城的规制便于此奠定,形成世人所见的大同镇城。这是大同城第二次大规模修建 。

景泰年间(公元1450——1457年),巡抚年富首于城北筑起一座小城,名曰操场城,即北关 。

天顺年间(1457——1464年),巡抚韩雍续筑东小城、南小城,周长各为2.5公里,即东关和南关;分别在城东和城西修筑聚乐、高山二堡 。

宏治十三年(公元1500年)在城东和城西复加扩展,并建门楼 。

嘉靖二十九年(公元1550年),俺答以数万骑入犯,鉴于大同地区的紧张局势,明王朝又一次不得不破费巨资,大兴土木,以加强大同镇的防务 。

嘉靖三十九年(公元1560年),巡抚李文进增高南小城2.6米 。

隆庆年间(公元1567——1572年),巡抚刘应箕将城墙增高3.3米,增厚2.6米,“石砌砖包”,并建起四座门楼 。

顺治六年(公元1649年),因姜瓖反清事件,多尔衮强令清军将大同城墙“斩城”五尺 。

顺治十三年(公元1656年),大同城进行了全面修治 。

民国(公元1912年——1949年)以来,大同地区屡经战乱,从民国初年的军阀混战、日军攻占大同、解放战争中大同集宁战役,大同城池均有不同程度之损坏。

1914年,晋北镇守使张汉杰拆毁北门楼和零散望楼残屋,用于建私人住宅和兰池戏院,后来在北城门原址重修了不伦不类的欧式城楼 。

1946年大同攻防战中,城墙、城门、城楼、望楼、角楼等均遭不同程度之损坏 。

1952年北城门、东城门、西城门被拆除,门洞渐成为豁口 。

1964年7月1日,南城门楼被“落架保护” 。

2008年,因古城墙夯土墙体遗存较好,对70%夯土城墙进行包砖整体修复 。

2016年11月18日上午11时18分,大同古城墙成功完整合拢 。

城墙兴建

大同城墙自战国时期赵武灵王“北破林胡、楼烦、筑长城”,“置云中、雁门、代郡”,是大同地区设郡建城的开始。此后两千多年间,大同在中国历史上一直据有十分重要的位置 。

北魏时期,自拓跋于天兴元年(公元398年)七月迁都平城,开始了声势浩大的京畿建设,这是大同城首次大规模修建。在都城建设上效法曹魏邺城和汉长安的经验,又将本民族的文化理念融入都城建设中 。

明、清时期,特别是明代,大同是以军事重镇而扬名四海。由于它在北部边防中占据十分重要的地位,在多次的军事斗争中发挥了重要作用,即所谓“屏全晋而拱神京”。再加之其布防之严密,设施之坚固,建筑之高大,在我国古代城防建设史上也属少见。囚此,一直享有“巍然重镇”和“北方锁钥”之誉。

明朝刚刚建立的第二年(洪武二年,即公元1369年)农历十月,明朝名将、副将军常遇春率领郭英、汤和、耿炳义、汪兴祖、陈德、谢成等攻打大同。当时在大同的元朝右丞相扩廓帖木儿闻风直奔甘肃,守将竹贞也仓惶弃城而逃,使大同不战而克。从此,大同纳入明朝版图。

东城墙望楼

东城墙望楼

到了明朝初期,由于是京畿屏藩,军事位置十分险要,因此洪武五年(公元1372年)大将军徐达在旧城基础上增筑,形成世人所看到的大同镇城。最后完工的大同镇诚呈大致正方形,边长达到1.8公里和1.82公里,周长7.4公里,面积3.28平方公里,以巨大的条石为基础,城墙内芯为三合土夯筑,外包每块重达17斤的青砖,城墙高14米,垛墙上又砌长5米、高0.8米、厚0.5米的砖垛,垛间距0.5米,共580对垛子,据说代表了大同当时所辖的村庄数。大同镇城设四门:东和阳门,南永泰门,西清远门,北武定门,每个门又各有瓮城。

东城墙南段

东城墙南段

东门内景

东门内景

东南角楼

东南角楼

大同古城墙

大同古城墙

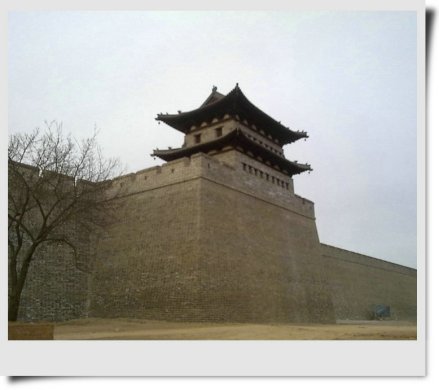

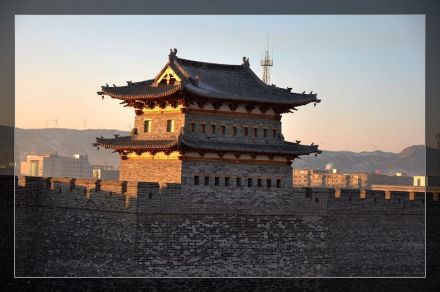

诸多矗立于城墙上的楼台建筑物在战争中起到了观察、隐蔽、机动、射击、接应、制高和前线指挥所等重要作用。同时,它们也是一组极为珍贵的明代建筑艺术群体。

大同城墙

大同城墙

大同城墙的特点之一,是它的外轮廓并未采用通常的平直做法,而是象齿轮一样,凸凹相间排列有序。凸出的部分为城墙墩子。每一边计有十二个,外加角墩四个,共五十二个。墩距一般为113米。每个墙墩作梯形结构,底边长约23米,顶边长约20米,顶面积为400平方米。在四个角墩的外围,还各建有控军台(或称望军台)一座,宽约16.6米,纵约15米,与角墩的间距约66米,上架踏板与城墙相通。这在各地城墙中也是不多见的。这些墩台的设置,主要是从战争上需要考虑的,它可以很好地发挥侧射、策应和了望作用,防止“死角”部位的出现;并且还可以根据观察到的敌情变化,迅速采取应变措施,以增强城防的稳固和应变能力。

另一个特点是,在南城墙的东部,建有“雁塔”一座,俗称了望塔。这在我国城墙建设史上也是仅见的。该塔始建于明代天启年间,高度约17米,为八角七级砖构宝塔。其形制端庄稳重、秀丽玲珑,底部每面石碣上还镌刻着全城历朝举子姓名及其功名,以激励后人奋进。塔内设踏垛砖梯,可攀登至顶层了望城郊原野,也是战时重要的观察点。

大同城内除设有府、县两衙负责地方行政、司法、财务以及治安外,主要守御任务由“行都指挥使司”承担,最高军事长官为总兵,兼挂征西前将军印,职衔可达正二品,姓高级武职。总镇署设于城内西北隅,今之帅府街北端,统八卫、七所、额军十三万五千,驻军总数达到全国兵力的十二分之一。

东城墙望楼

东城墙望楼

代王府坐北向南,占地面积约为十五万平方米至二十万平方米左右,共辟有四门:东曰东华门、西曰西华门、北曰后宰门、南曰端礼门。端礼门为王府的正门。现今皇城街、东华门、西华门、后宰门四条街皆缘此而得名。王府四周围有土夯砖砌的高大围墙,使它成为一个与外界隔绝的独立大地,当时老四姓称之为“皇城”。还残留有一段皇城的北墙垣。皇城的平面轮廓基本是正方形,城内主要建筑沿三条轴线铺开,分为左、中、右三组。其中,中组的建筑规模最为宏大,从南向北依次为端礼门、承运门、承运殿、崇信门、存心殿、长春殿和北门。左边一组依次为广瞻仓、长春宫、望亲楼、清署殿、宗庙、燕居之殿。右边一组戟门之内东西两侧屹立着社稷坛和风云雷坛,其后为大成之殿、谨德殿等。今之主殿街便是当年的“银安殿”(古时王府的主殿,俗称银安殿)的遗址。王府前有金碧辉煌的照壁——九龙壁,极为威严显赫。

综观大同城内的军事布局和守备设置,无疑是一座上下左右、前后内外、布防周严、协调得当的坚城固垒,在我国历代军事重镇的规划建设中,可以说是最杰出的典范之一。这些众多的城防设施浑然一体,好象一盘棋局,井井有条,是我国历史上罕有的“巍然天镇”。

城墙扩建

明英宗时,蒙古族瓦刺部逐渐强盛起来,并乘势南下。明王朝开始实行“羁縻之策”,开放马市拢络蒙古贵族;继因太监王振干政专权,指使官员削减给瓦剌的贡马价五分之四,而成为战争的导火线。

正统十四年(公元1449年)七月,瓦刺部在太师也先的率领下,兵分四路,大举南下,也先亲统中路大军直扑大同。明军仓猝应战,屡战失利,边陲告紧,形势危殆。七月十六日,明英宗在太监王振的怂恿挟持下,贸然亲征大同,于是酿成震动朝野的“土木堡”惨败。明军五十万人全军覆没,英宗朱祁镇被俘蒙辱,随行大臣百余名被杀戮殆尽,瓦剌铁骑深入北京城下。

当也先亲自率军直扑大同之时,大同的将士死伤惨重,到后来,“士卒可战者才数百,马百余匹”。新任大同副镇守参将郭登(后为大同镇总兵)以“吾誓与此城共存亡,不令诸君独死”的忠勇之志激励将士,使全城军民同仇敌忾,协力守御,在半年之内连续击退也先六次大规模攻击。其间郭登还不断出击,在沙窝、北水头、栲栳山等地接连重创也先,“军气为之一振”。由于大同的有效抵御,使也先时有腹背受敌的后顾之忧,牵制了也先的兵力,致使其不能全力攻取北京。在这次抵御瓦剌的入侵中,大同充分发挥了屏障三晋、藩卫京师的犄角作用。景帝朱祁钰感慨地对于谦说:“大同,吾藩篱也。”这是很确切的评价。大同将士屡败也先,挫败了瓦剌“欲取大同为巢穴”的野心,也先才“始有还上皇意”。对于英宗的回归明廷,大同无疑起了重要作用。所以当时的大同镇享有“大同士马甲天下”的美誉。

“土木之变”的前前后后,更加显示出大同在抵御北方“边患”中的重要地位和作用。因此,大同城也随之进一步扩建起来。在代宗景泰年间(公元1450——1457年),巡抚年富首于城北筑起一座小城,名曰操场城,即北关(分东、西两部分,本地人谓之东、西营盘)。该小城城墙周长为3公里,高12米以上,东、南、北各辟一门。东曰长春门、北曰元冬门(又称玄冬门)、南曰大夏门,与主城门相对。南、北二门之上皆建有门楼,四角也筑有角楼。接着是英宗天顺年间(1457——1464年),巡抚韩雍续筑东小城、南小城,周长各为2.5公里;并围以护城河,深约5米。东小城即东关,辟有四门。东曰迎恩门、北曰北园门、南曰南园门,西门连接吊桥与主城相通,东、南、北三门之上都建有楼阁。南小城即南关,辟有四门,门洞进深约13米。东门名迎晖,西门名永丰,南门名永和,北门与主城之月城门合一。其后是嘉靖三十九年(1560年),巡抚李文进加高南小城2.6米;到隆庆年间(公元1567——1572年),巡抚刘应箕又将城墙增高3.3米,增厚2.6米,“石砌砖包”,并建起四座门楼。这时的南关城墙也颇为雄壮了,高达三、四丈。后来,南小城的北门楼改建为文昌阁,东、西门楼也易名为四仙阁和三星阁,南城墙东西两角也各建角楼一座。

北、东、南三关象卫星城一样环列在大同主城的三面,互成犄角之势,然而没有建西关,因此从大同城的外形看,便产生了一段有趣的神话:传说在古时候,有一只美丽的凤凰降落于大同一带,羽毛美丽,光华灿烂。一位勇士用弓箭射折了凤凰的右翅。凤凰受伤落地后就化作大同城。所以,大同又有“凤凰城”之称。南关像风头,北关似凤尾,东关类凤之左翅,唯独没有右翅——西关,人们形象地把大同说成是“凤凰单展翅”。

兴建了三关之后,又因“镇城孤峙,旁无辅卫”,所以又于天顺时,分别在城东和城西修筑了聚乐、高山二堡。聚乐堡位于城东30公里处,宏治十三年(公元1500年)复加扩展。该堡呈正方形,堡墙周长1.5公里、高10米余、厚5米多,辟二门,并建门楼。这两个堡城作为左右两翼,与大同城作犄角之势。至此,大同周围不仅筑起了“三关”,而且又插上了“两翼”,使其军事布防较明初就更加严密了。

城墙强化

大同城墙望楼

大同城墙望楼

在修筑长城和屯兵堡中,主要有这样几次大的行动:成化二十一年(公元1485年),负责大同、宣府军务的兵部尚书余子俊奏请修筑长城,东起大同中路,西迄偏头关,长达三百公里,并修建了井坪堡。

嘉靖十八年(公元1539年),修建“边墙五堡”,即大同西北部外长城沿线的“镇边堡、镇川堡、镇鲁堡、镇河堡、宏赐堡”。其中镇川堡位于东北25公里处,北距长城2.5公里,面积0.5平方公里,高8米,厚5.3米,设门楼一座。五堡由东南向西北逐次延伸,绵长52.5公里,每堡设守备一员率兵驻守,分段戌卫。接着,又陆续修建了得胜、镇羌、拒墙诸堡。得胜堡位于城北40公里处,距长城1.5公里,面积1平方公里,高8米,厚5.3米,筑门楼二座。并设得胜路,驻参将一员,统领附近诸堡。镇羌堡位于镇城41.5公里处,距长城500米,面积约0.5平方公里,厚5.3米,筑门楼一座。拒墙堡位于城西北40公里处,面积0.5平方公里,高8米,厚5.03米,筑门楼一座。

嘉靖二十三年(公元1544年),巡抚詹荣修筑东路长城90公里,城堡七个,墩台一百五十四个。二十六年(公元1547年)三月,又增修长城150公里,增筑保安堡,并多筑土堡于内,以屯伏兵。

嘉靖三十七年(公元1558年)秋,兵部尚书杨博组织军民整修长城,筑牛心堡(右玉县牛心村)等大小寨堡九座,烽堠二千九百多个,形成一条东起宣府、中经大同,西达右卫(石玉县)的军事防线,并于冲要处深挖壕沟,长达五百余公里。

在翟鹏总督宣(宣化)大(大同)期间,还挑挖大同壕沟一道,长195公里,深、宽各6.6米,而且把壕沟的出土垒以为墙。同时,添筑新墩二百九十座,护墩堡十四座,添设守备、操守十四员。另外还盖起营房一千五百间。

翁万达总督宣大时,又修筑了宣大边垣千余里,烽堠三百六十三所。

嘉靖年间,明政府又在边墙冲口等处,添设了空心砖台三百座。

就这样,几经修整,使大同西北边垣地带的防务得到了很大的增强。据统计,明代大同镇所管辖的边墙,东自冀晋两省分界起,西至大同市西北一带,长达323.5公里,城堡五百八十三座。这条带形的防御线,蜿蜒于大同北部丛岭沟壑之间,真有如道道重障,严紧地护卫着大同。明代著名的政治家、爱国将领于谦在诗中曾对此赞叹道:“百二连营秦壁垒,五原封锁汉封疆。”诗人李贽游览大同后,在诗中也感慨地说:“此城真与铁城同。”实在不为过誉。

为了解决戍守军士的军需、粮饷困难,大同在明初时便开始实行了军屯和商屯的办法。所谓军屯,就是号令戍守军士开荒种田。其办法是根据明初制定的“军事屯田则例”规定:戍守军士“三分守城,七分屯种”;每个军士受田五十亩,由朝廷供给其耕牛、农具、籽种等,三年内免税,其后每亩纳税一斗。后来,朝廷又屡次放宽和修改“屯出赋税条例”,更加刺激了军士屯田的积极性。所们商屯,就是让商人募民屯垦。当时有规定:商人运粮一石交大同粮仓,发给领淮盐的凭证“一小引”(合二白五十市斤),然后凭此“引”赴产盐地领盐,再运到指定地点销售。这样,道途艰远,运费昂贵,商人就设法在大同地区募民屯垦,就地生产粮食以换取凭证。实行军屯、商屯的结果,在一定程度上解决了大同戍守军士的粮饷、军需以及代王的食俸。

但是,明代中叶以后,由于镇守、太监和军官横行不法,大同军屯趋于崩溃,商屯也因明政府政策的变更而随之衰废。

嘉靖年间,为了解决上述问题,一些有见识的总督和巡抚向皇帝上书,建议在大同地区实行“召军佃作”。据《大同县志·关隘》篇载:嘉靖二十三年(公元1544年),巡抚詹荣“以近边宏赐诸堡三十所,延亘五百余里膏腴田,奏诸召军佃作。”所谓“召军佃作”,实际上也就是军屯。《明史·翟鹏传》说:当时曾将修筑长城“得地一万四千九百余顷”“以地募军”,“每军给地五十亩,”被招募者,免除租赋、徭役,春夏农耕,秋冬戍守。采取这些措施,曾经在巩固大同的边防,解决大同卫所军的军需中,起过一定的积极作用。如《明史·翟鹏传》中说,因此而“得军一千五百名,事半功倍,省费数十万计。”

城墙衰落

明末,烽火连年的大同古战场,发生了戏剧性的变化。穆宗皇帝接受了右都御史、宣大总督王崇古和大学士高拱的建议和主张,封俺答之孙拔汉那吉为三品职衔的指挥使,并与蒙古鞑靼部重行“互市”(互相往来贸易),从而打开了与西北少数民族关系的新局面,化干戈为玉帛,变敌对为睦邻。大同便是“互市”点之一。此时,象征着刀剑、战火的千里边垣,化作通往西北各少数民族,以及中亚邻邦的友谊彩虹,这种可喜的局面一直延续了五十多年之久。但是另一方面却使得长城、屯兵堡、烽火台等大同西北部的许多防御设施,因失去了其原有的防御作用,或遭到人为的毁损,或年久失修,而受到严重破坏。

1644年农历正月,李自成率领农民起义军五十万,从禹门口渡过黄河,挥师北上。农历三月一日,大同总兵姜(王襄)射杀永庆王,开门迎接闯王入城。义军在大同休整六天,杀死了代王朱传(火齐)及其全家。大同巡抚卫景瑗自缢身亡。义军占据大同镇城,从而打开了通往明朝都城的门户,使义军得以长驱直入北京,推翻了明王朝的统治。

公元1644年5月,清王朝派恭顺侯吴顺华率兵进攻大同,姜瓖看到难以为守,便投降了清军。

顺治五年(公元1648年),江南七省先后燃起了熊熊的反清烈火。姜瓖看到清王朝对他并不信任,同时也在这熊熊的反清烈火的推动下,于这一年的十二月宣布反清,归附明桂王。顺治六年(公元1649年)的正月,姜瓖以大同为基地,派出大军南下,攻克朔州、交城、文水,很快克复晋中各县,使反清烈火燃遍全省。清王朝对此十分惊恐,摄政王多尔衮急忙调兵遣将,派端正郡王博洛、敬谨郡王尼堪率领大军攻大同。在坚城固垒面前,博洛、尼堪屡次受挫,不得不向清廷求援。于是多尔衮亲自出征,严令精兵四面围攻大同。“红夷大炮”和枪弹的爆炸声震撼山岳,但由于大同城高池深,布防设施齐全而严密,众多的楼台、窝铺、壕堑,一道道的纵深防线,加之军民的坚决抵抗,清军围攻了长达九个月之久,也没有攻下这座坚城,使多尔衮一筹莫展。最后因城内粮尽矢绝,部将杨振威临危叛变,刺杀姜瓖,开门降清,清军才得以进城。当时的清军统帅英王阿济格曾因“久攻大同不下”,而一度被罢除过统帅之职。为此,当他进城后,便把一肚子的羞怒倾泄在大同军民和大同的城防上,他强令清军把原来的城墙一律削掉五尺(名为“斩城”);同时又进行了血腥的大屠杀(名为“屠城”)。姜瓖的住所被掘盈丈,后成为臭水池塘,今称兰池。大同镇府治也就东移到30公里外的阳和卫(今阳高县)、县治移于西安(大同郊外)。四年后,才由总督马之先、总兵彭有德以及知府曹振彦(曹雪芹的高祖)等人,上疏朝廷,又复城移治。经过这次洗劫,大同城便元气大伤,容光大减了。

二百年后,直到清道光年间,尽管中间几经修葺,大同的城防包括东、南、北三关,仅存四座角偻、十座城楼、二十一座望楼、八座窝铺,主城墙也只有十一、二米高了。但由于大同重要的战略地位,炽热的宗教气氛,其后,大同城又逐渐繁华起来,仍然不失为北方的一座军事重镇。

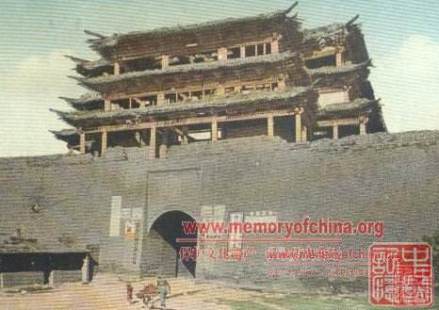

大同南城门

大同南城门

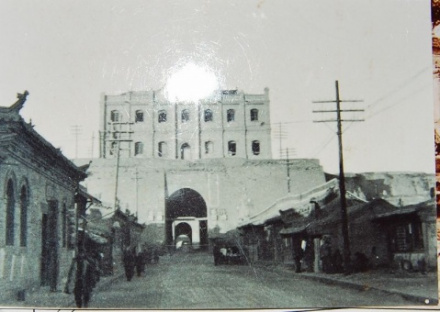

大同北城门(武定街内望)-恶俗不堪的城楼

大同北城门(武定街内望)-恶俗不堪的城楼

城墙修复

大同东城墙全景

大同东城墙全景

南城墙修复方式,除东段被人为加高1米外,其他修复模式同于东城墙,即夯土保存较好的地段 外侧墙基用大青条石垫底然后砌砖,砌砖方式为外砌两层大青砖,内铺于三层普通机制红砖,间隔一段距离砖砌甲墙,之间用三合土填充夯实,整个城墙的百分之三十(四座城门位置,道路豁口等夯土不存或者保存较差的地段)为水泥框架结构,内部空间合理利用,作为展览馆,美术馆等公共空间使用。外贴大青砖,南城墙瓮城部分夯土损毁严重,复建的永泰门关城按比例缩小版建设,展示了历史原貌,虽然南关没有按原规制建设、但是根据实际情况和城市总体规划,对原南关城墙遗存进行标示保护,很明确的表达了历史原貌信息。从2010年的卫星地图看,南关城墙遗存仍然丰富,部分保存较好,特别是小东门、小西门以北地段,而南关东北、东南角台也大体还在,这些遗迹将很好的保护展示。

大同西城墙是最后修复的一面城墙,西城墙是四面城墙中毁坏最严重的,西城墙中间瓮城以北除路口夯土墙保存完好,相比以南则损毁严重,夯土墙遗存断续,由于近代拆除部分夯土城墙增建邮电大楼房屋,现涉及通信电缆,保护修复难度较大。据了解,西城墙保护修复工程全长约1800米,底宽18米多,含瓮城1座、月城1座、城门楼1座、二门楼1座、箭楼1座、望楼12座等。工程分8个标段,先期开工的瓮城南段结构已完成三分之二,展览馆部分的瓮城部分已经在展馆整体平移后完成修复;2013年至2016年7月联通大楼段工程停工,后新政府继续推动联通大楼部分搬迁,取得很大进展,现只剩最后一段约90米,根据规划,消失的这一段城墙也会修复合拢,西城墙修复工程将彻底竣工。大同古城墙预计2017年全部保护修复完成。

2008年,大同市围绕历史文化名城保护复兴,历时8年的大同古城墙实现全面合拢。修复后的古城墙,南北边长达到1.8公里和1.82公里,周长7.4公里,面积3.28平方公里,以巨大的条石为基础,城墙内芯为三合土夯筑,外包每块重达17斤的青砖,城墙高14米,比西安古城高2米,最宽处16.6米,比南京古城宽6.6米。垛墙上又砌长5米、高0.8米、厚0.5米的砖垛,垛间距0.5米,共580对垛子,据说代表了大同当时所辖的村庄数。城墙雄伟壮观,特别是夜幕降临,华灯初上,古城夜景分外迷人,流光溢彩的灯光,使古城墙楼阁俊俏秀丽,伟岸的轮廓更具魅力。

主城门设四座,四门所对四条大街 ,另设小门,城门介绍如下表:

城门 | 位置 | 图片 |

和阳门 | 和阳街东 |

|

清远门 | 清远街西 |

|

永泰门 | 永泰街南 |

|

武定门 | 武定街北 |

|

和阳北门 | 和阳门北 |

|

和阳南门 | 和阳门南 |

|

清远北门 | 清远门北 |

|

清远南门 | 清远门南 |

|

永泰东门 | 永泰门东 |

|

永泰西门 | 永泰门西 |

|

武定东门 | 武定门东 |

|

武定西门 | 武定门西 |

|

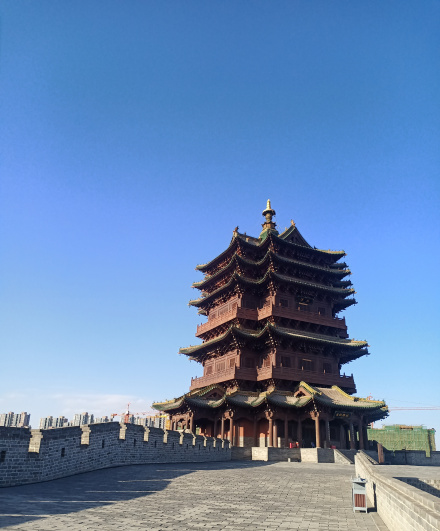

镇楼秋爽

镇楼秋爽是清代“云中八景”之一,此处镇楼即为位于大同城墙西北角的大同乾楼 。

乾楼是大同古城墙四角楼之一,因金秋时节,景致别样,游人常于此登高览胜,故有“镇楼秋爽”的盛誉。明清两代许多文人雅士登临此楼后,曾写下不少咏怀之作 。

乾楼

乾楼

雁塔文峰

雁塔原名文峰塔,因春夏飞雁众多故俗称雁塔。此塔位于大同南城墙之上,是古代"登科及第"的士子们祭拜、夸官的场所,上刻历代举子的功名以及姓名、住处,以激励后人勤奋学习、金榜题名而名垂千古 。

雁塔

雁塔

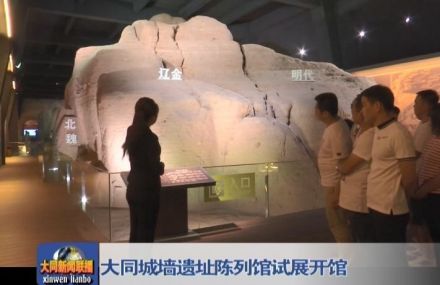

大同城墙遗址陈列馆

大同城墙遗址陈列馆位于西城墙第十一号望楼内(西城墙南端),是一座以大同城墙为专题的陈列馆。 馆内以北魏、辽金和明代城墙夯土遗迹为主线,城墙出土文物为辅线,通过“千古名城”、“盛世重光”、“金城汤池”和“京师藩屏”四部分内容全方位地展示了大同城墙的历史演变、修复历程、建筑特色及文化内涵等内容。

城墙遗址陈列馆总展陈面积为1920平方米,上层是36幅城墙老照片,下层展厅展出北魏、辽金、明代城墙夯土遗迹,以及纪年城砖、明代石夯、城墙水箅等城墙附属构件。

大同城墙遗址陈列馆——历代墙体遗址

大同城墙遗址陈列馆——历代墙体遗址

关城

南小城面积0.44平方公里,城门四座,东曰迎晖,南曰永和,西曰永丰,上均建有阁楼。万历二十年(1592),南小城北门楼改建文昌阁。经过增修使其布防设施更加完善。如今修复后的关城面积14917平方米,成为文化活动广场。

关城——南小城

关城——南小城

洪字楼

洪字楼为木构三檐二层楼阁,歇山顶,高19米,二层设有平座与钩栏。正面及左右两侧设有瞭望射击窗口,有登高望远、防御等功能。

洪字楼

洪字楼

控军台

古代作战时可从三面观察敌情并给予敌人攻击,消除了城池防守死角。此外在控军台上可置大炮。

控军台

控军台

1981年3月,大同古城墙被大同市革命委员会列入大同市市级重点文物保护单位。

2016年6月6日,大同古城墙被山西省人民政府列入山西省第五批省级重点文物保护单位。

大同市人民政府决定取消大同古城墙门票收费制度,并向所有国内外游客全面开放。自2016年9月1日起:

春秋季(3、4、5、9、10、11月):7:00~22:00,

夏季(6、7、8月):7:00~23:00,

冬季(12月~次年1、2月):7:00~21:00。

开放区域:大同古城墙(含护城河、环城墙带状公园)。

自驾:

北京方向:京大高速-大同御河西路(大同南)出口-御河西路-或京大高速-大同魏都大道(西河河)出口-魏都大道-北都街-永泰内街-南城墙售票处。

太原方向:大运高速-大同御河西路(大同南)出口-御河西路-和阳内街-东城墙售票处或大运高速-大同魏都大道(西河河)出口-魏都大道-北都街-永泰内街-南城墙售票处。

集宁方向:得大高速-大同御西(大同东)出口-御河西路-和阳内街-东城墙售票处。(延城墙内街,可以到达四个入口)

公交车:

南城墙(永泰门):乘坐35路到永泰路教场街口站或者永泰门站下车

东城墙(和阳门):乘坐38、27、59路到和阳门北或者和阳门南站下车

北城墙(武定门):乘坐35路到武定门站下车

西城墙(清远门):乘坐4、6、23、27、28、38到清远西街站下车,乘坐2、4、11、15、18、26、601、603路到魏都大道清远街口站下车

大同城墙1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。