-

徐达 编辑

徐达(1332年—1385年4月7日 ),字天德。濠州钟离县(今安徽省凤阳县东北)人。 元末明初名将,明朝开国元勋 。

徐达出身农家。元朝末年,徐达参加了朱元璋领导的起义军,为淮西二十四将之一。元至正二十三年(1363年),在鄱阳湖之战中大败陈友谅。次年,被任命为左相国。至正二十五年(1365年),麾师攻取淮东,并于两年后攻克平江,灭张士诚。旋即出任征虏大将军,与副将常遇春一同挥师北伐。至洪武元年(1368年)攻入大都,推翻元朝的统治。此后连年出兵,打击元廷残余势力,收取山西、甘陕,大破扩廓帖木儿等,唯有岭北之战因孤军深入致败。洪武六年(1373年)后长期留守北平,训练士卒,推行屯田,修浚城防,巩固边防。累官至太傅、中书右丞相、参军国事兼太子少傅,封魏国公。洪武十八年(1385年),徐达在南京病逝,享年五十四岁。朱元璋追封其为中山王,赐谥号“武宁”,赐葬钟山之阴;又为他御制神道碑文,允许其肖像功臣庙 、配享太庙。

徐达为人谨慎,善于治军 ,身经百战,戎马一生,为明朝的建立与巩固立下不朽的功勋 。朱元璋倚之为“万里长城”,后世亦公认他为明朝开国第一功臣 ,位列开国“六王”之首 。

(概述图来源 )

全名:徐达

别名:徐天德、徐魏公、徐武宁、徐中山

字:天德

谥号:武宁

所处时代:元末明初

民族族群:汉族

出生地:濠州钟离县(今安徽省凤阳县东北)

出生日期:1332年

逝世日期:1385年4月7日

主要成就:参与攻灭陈友谅、张士诚,功居第一与常遇春北伐,收复中原,推翻元朝统治留守北平,巩固边防,抵御北元进攻

主要作品:《澜渡秋声》、《金陵重九》、《题金陵明宫联》、《茉莉花》

最高官职:太傅、中书右丞相、太子少傅等

爵位:信国公→魏国公→中山王(赠)

应召追随

徐达生于元朝至顺三年(1332年),是濠州钟离永丰乡(今安徽凤阳东北)人,出身农家。他性情刚毅,面貌清癯,身材魁伟,遇事善用脑筋。自幼习武,练得一身好功夫。

徐达参军

徐达参军

初显才华

至正十三年(1353年),在加入起义军后,徐达等随朱元璋相继攻克河州新塘、三汊河、阳泉,保住达鲁花赤营寨,攻下徐官仓寨,朱元璋部声势大振。

此时,郭子兴与一同举事的孙德崖等人不合。占据徐州(今属江苏)的赵均用、彭大兵败,投奔濠州而来。不久,赵均用、彭大称王,郭子兴受制于下,并险遭杀害。朱元璋见在濠州难成大事,遂于至正十四年(1354年)秋率徐达、汤和等二十四人(参见词条淮西二十四将)离开濠州,南进定远,攻下滁州。 在此过程中,徐达冲锋陷阵,威勇初露。

至正十五年(1355年)二月,因滁州粮草不继,朱元璋决定攻取和州(今安徽和县),以便筹集军粮。徐达率军先行,与张天祐、汤和一道攻下和州,徐达因攻打和州立下战功被擢升镇抚。

攻打和州后,孙德崖因其部队缺粮,来到和州,请求朱元璋资助,朱元璋以大局为重,不计前嫌收留了他的部队。郭子兴听后,赶来和州训斥朱元璋。孙德崖担忧自身安危,想偷偷溜走。朱元璋挽留不住,只好为其送行。走出城外三十里左右:忽然城中有人来报,郭子兴已和城中尚未走掉的孙德崖部打了起来,孙德崖已被郭子兴捉住,扣在城里。朱元璋听到后,大吃一惊,想打马回城劝说郭子兴把孙德崖放走。孙德崖部下误以为这是朱元璋策划的阴谋,便将他绑下,并扬言要杀掉朱元璋为其主帅报仇。徐达在城里听说朱元璋被孙部下扣留,生死未卜,就毅然请求替代朱元璋作为人质,以平息这起事件。后经多方调解,孙德崖、朱元璋都被对方释放,这场危机才算平定下来。然而,在这次事变中,徐达的舍身相救深得朱元璋的称赞,两人的关系更加密切了。

不久,郭子兴染病而死,朱元璋成为这支义军的实际首领。朱元璋感觉到仅仅据有和州,难以实现他的雄图大略,而要渡过长江向南发展,又苦于没有船只。正在徘徊犹豫之时,巢湖水军头领赵普胜、俞廷玉、俞通海、廖永安、廖永忠等率军归附。朱元璋大喜,于至正十五年(1355年)六月派兵直取牛渚矶(今安徽马鞍山西南长江中)。徐达与诸将听命,各自挥师进发,占领牛渚、采石(今安徽马鞍山西南)。沿江一带元兵望风而降。随后,朱元璋根据形势,提出继续进攻周围州县的计划,得到徐达等人的赞同。众军一鼓作气,攻下太平(今安徽当涂),守城元军弃城而逃,元万户纳哈出等被俘。

连环画中的徐达拜帅

连环画中的徐达拜帅

在渡江攻拔采石、太平,进攻集庆的战役中,徐达作战勇敢,功勋卓著,成为朱元璋手下的得力战将。

助削群雄

移师东下

占领应天后,朱元璋有了根据地,粮食问题也基本解决,但军事形势极为严峻:东边有元将定定扼守京口(今江苏镇江);青衣军张明鉴据扬州;张士诚占据平江(今江苏苏州)、常州(今江苏武进),又占据浙江西部部分地区。南面有元将八恩尔不花驻守徽州(今安徽歙县),右抹宜孙驻处州(今浙江丽水),石抹宜孙驻婺州(今浙江金华),伯颜不花守衢州;天完政权的徐寿辉则攻占了池州(今安徽贵池)。为了摆脱军事上的不利境况,朱元璋在占领应天的当月( 至正十六年三月)任命徐达为大将军,统兵东下,进攻东线门户京口。

徐达等率军进攻京口,不到两日,便击败守城元军,杀守将定定、段武。徐达率军从仁和门入城,部队纪律严明,号令整肃,使市肆不惊、百姓拥戴。邻近地区闻知此事,都翘首盼望义军早日到来。

京口一役,徐达以战功升任淮兴翼统军元帅,镇守其地。他兢兢业业,克尽职守,一方面安抚百姓,督课农桑,一方面分兵回击,攻下金坛、丹阳等地,以巩固京口这个最东边的前哨阵地,防止张士诚的西侵。

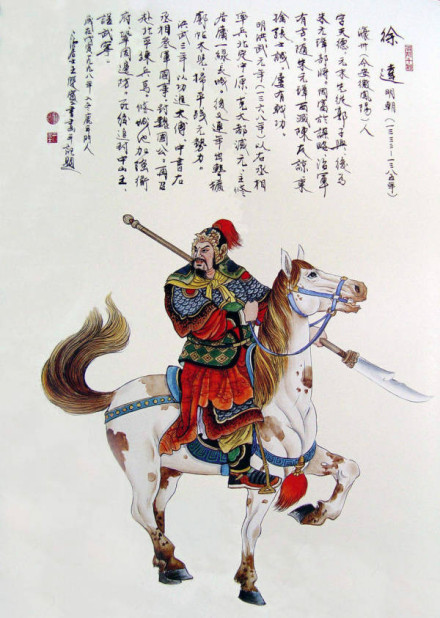

今人绘徐达画像

今人绘徐达画像

至正十七年(1357年)三月,吕珍趁夜逃走,常州遂下。朱元璋设长春枢密院,任命徐达为佥枢密院事,汤和为枢密院同佥,统兵镇守该城。四月,徐达乘胜移师攻宁国(今安徽宣城),元守将拜不哈、杨仲英献城投降,得军士十余万,战马二千匹。随后,徐达攻宜兴(今江苏宜兴),命前锋赵德胜攻常熟(今江苏常熟),设伏生擒张士诚弟张士德。张士德善战有谋,能得军心。他的被擒,给张士诚军的士气造成了不小的打击宜兴城池虽小,但易守难攻,且西接太湖口,粮道畅通,无后顾之忧。所以徐达久攻不下。十月,他派部将丁德兴分兵扼太湖口,宜兴粮道被断,城中军心动摇,不久即被吴军攻克。自此,宜兴到靖江一线尽为朱元璋所有。十一月,徐达回戍应天。

经过两年多时间的努力经营,以应天为中心的朱元璋江南政权已经逐步稳定,大体控制了今江苏、安徽南部和浙江西北部地区。徐达作为朱元璋手下的主要战将立下了赫赫战功。

大战陈友谅

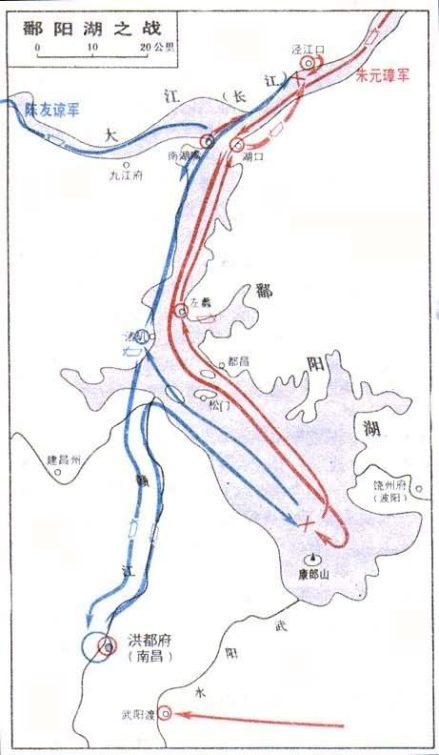

主词条:鄱阳湖之战

至正十七年(1357年)九月,与徐寿辉共同起兵的倪文俊谋杀徐寿辉未遂,陈友谅杀之,从而掌握徐寿辉的兵权,夺其军,力量迅速壮大。至正十八年(1358年)四月,投靠陈友谅的赵普胜攻陷了原由朱元璋部所据守的池州,双方冲突开始。赵普胜攻取池州后,遣将守卫,自己在枞阳建立水寨以固防。

至正十九年(1359年),徐达会同院判俞通海的水师一起进攻池州,大破其栅江营,正在攻打太平的赵普胜由陆路逃走。徐达克池州,擒其守将洪钧等人,并缴获其全部战船。徐达因功拜奉国上将军,同知枢密院事。接着,徐达麾兵乘胜攻安庆。八月,进攻安庆受挫,转而进攻江北之地。下无为州,夜袭浮山寨,破赵普胜部将于青山,并乘胜追击,一鼓攻克潜山。之后,徐达回到镇池州,对安庆形成了水路夹攻的形势。赵普胜是陈友谅军中大将,智勇双全,据守安庆,诸将攻之不克。于是徐达用离间之计,使陈友谅杀赵普胜。赵普胜死后,枞阳水寨无人能守,徐达顺势将其攻下。陈友谅考虑到安庆的形势,便坐镇安庆,派重兵反攻池州。徐达得悉后,认为陈友谅兵势甚盛,不可硬抵,于是选老弱残兵守池州,而自率精兵伏于九华山下的必经之地。待陈友谅军至,城上擂鼓为号,伏兵尽出,内外夹击,斩首万余。

至正二十年(1360年)五月,陈友谅愤于池州之败,乃以强大的水军越过池州,东取太平。同时,遣使联络张士诚夹击应天。闰五月,陈友谅兵至应天城外,遭到徐达等人的内外夹击,被斩首万余,生擒三千,逃回江州(今江西九江)固守。徐达乘胜收复太平、克信州(今江西上饶),六月,乘陈友谅无备袭取安庆。徐达既为先锋,沿江逆流而上,袭夺江州,继拔南康(今江西星子)、龙兴(今江西南昌)、饶州(今江西波阳)、广济(今湖北广济)和蕲、黄二州,迫使陈友谅西逃武昌。徐达驻军汉阳之沌口(今湖北汉阳西南),遏住了陈友谅的反攻之势。

至正二十一年(1361年)三月,以功进拜江南等处行中书省右丞。 八月,徐达与陈友谅大战于江州,缴获战马两千匹,精食数十万石,并乘胜西进,直逼武昌。

至正二十三年(1363年)三月,驻军洪都的原陈友谅降将祝宗、康泰举兵叛乱,徐达移汉阳之师讨平之。四月,陈友谅“忿其疆土日蹙”,建造高数丈的巨舰,纠集号称六十万人的大军,趁徐达驰援安丰之机,乘虚而入,攻陷吉安(今江西吉安)、无为等地,并集中兵力猛攻洪都。吴军守将朱文正等率领全城将士殊死搏战,坚守八十五天,使陈友谅顿兵坚城之下,为朱元璋准备与陈友谅决战赢得了宝贵的时间。

鄱阳湖之战

鄱阳湖之战

进占湖湘

徐达回到应天后,严格训练部队,加强东线守备力量。缉查奸细,修缮城池,张士诚无缝可钻,未敢贸然进犯。后来朱元璋称赞徐达说:“我让徐达回守应天最为放心,无论遇有什么问题,他都能妥善处理。”可见朱元璋对徐达多么信任。

鄱阳湖大战后,朱元璋还师应天,徐达等率军攻克庐州(今安徽合肥)。不久,奉命再返湖广前线。至正二十四年(1364年)八月,徐达会合参政杨璟等人略取荆湘诸路,先后攻取江陵、夷陵(今湖北宜昌)、湘潭州(今湖南湘潭)、辰州(今湖南沅陵)、衡州(今湖南衡阳)、宝庆(今湖南邵阳)、靖州(今湖南靖县)等地,彻底肃清陈友谅残余势力,占领湖湘地区。

徐达在消灭陈友谅割据集团的战役中,身经数十战,建立了赫赫战功。为表彰徐达的功绩,朱元璋在至正二十四年(1364年)正月称吴王后,任命徐达为左相国,地位在众将之上。

东征张士诚

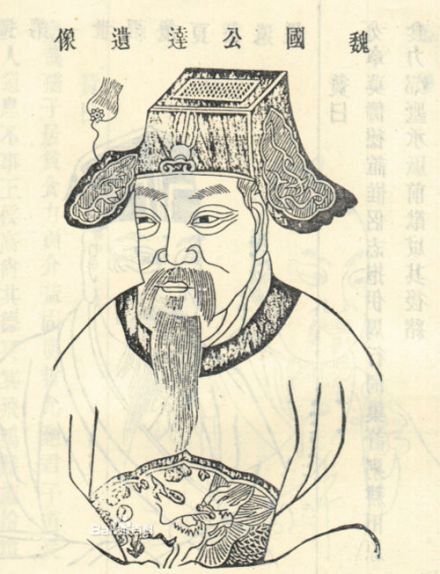

徐达头像,取自清代修《江苏吴县徐氏宗谱》

徐达头像,取自清代修《江苏吴县徐氏宗谱》

至正二十三年(1363年)春,刘福通被元兵击败,拥韩林儿退至安丰。这时,张士诚接受元廷的招安,并派部将吕珍围攻安丰。三月,徐达奉命驰援,大败吕珍,救出韩林儿,并乘胜进攻庐州,但因元将左君弼坚守,吴军三个月不能攻克庐州城池,于是撤围而去。吕珍杀死刘福通后,张士诚以为有功于元廷,遂索求王爵,元廷没有答应,张士诚便自称吴王。

朱元璋攻打张士诚的军事攻势是分三步走:一是先取淮东,翦除其羽翼,攻克淮河水域的通州、兴化、盐城、泰州、高邮、淮安、宿州、安丰诸县,逼迫张士诚的势力收缩到长江以南;二是扫荡浙西,切断其肘臂,形成合围平江(今江苏苏州)的态势,攻克湖州、嘉兴、杭州等城镇;三是最后合围平江,消灭张士诚。为了迅速稳妥地解决张士诚,朱元璋把这个任务交给了徐达。

至正二十四年(1364年)春正月,李善长、徐达等人奉朱元璋为吴王,拜徐达为中书省左相国。七月,徐达再次攻打庐州,左君弼败走,获其妻子儿女送到建康。八月,张士诚逼死元浙江丞相达识帖木儿,势力大张。其势力范围南至绍兴(今属浙江),北有通州(今江苏南通)、泰州(今属江苏)、高邮、淮安、徐州、宿县(今安徽宿县)、濠州、泗州(今山东泗水)、济宁(今山东济宁)等州,西面在宜兴、常州、江阴一线与朱元璋相接。

至正二十五年(1365年)十月,朱元璋传檄讨伐张士诚,决定先取淮东通、泰诸州,以切断张士诚江北之援。徐达作为主帅,领常遇春等率马步舟师水陆并进,于十月下旬兵至泰州新城,采取围城打援之策。同时,分兵取兴化诸县,十一月上旬,经月余血战,终于攻克泰州,擒守将严再兴等五千余人,并进围高邮。

张士诚洞悉朱元璋的策略后,在江南发动了大规模的攻势,使宜兴形势吃紧,徐达渡江将其击败。次年(1366年)二月,徐达回师高邮。为了破坏朱元璋的战略,加强江淮之间的作战联系,张士诚遣部将徐义由海道增援高邮。但徐义认为,张士诚是有意将自己驱入死地,于是屯兵昆山、太仓等地,徘徊不前。不久,徐达留常遇春守泰州,自己领兵取淮安。四月,大破徐义船队于马骡港,淮安守将梅思祖献城投降。接着,他由瓠子角回师兴化,进攻濠、泗、徐三州,淮东诸地悉被攻克。回师途中,徐达转攻安丰,元将朱展、左君弼大败而走,损失万余人。徐达乘胜克颍州。 此役后,张士诚的势力已被压至江南浙两地区。朱元璋进攻张士诚的第一步基本实现。徐达在持续仅半年的战斗中,师出迅捷,变化无穷,表现出卓越的指挥才能。

唐寅绘明开国十二功臣小像中的徐达

唐寅绘明开国十二功臣小像中的徐达

之后,徐达合兵包围包围平江。他屯兵于葑门外,常遇春、郭兴、华云龙、汤和、王弼、张温、康茂才、耿炳文、仇成、何文辉等诸将分段屯驻,修筑长围以困城;又建木塔与城中佛塔相对,造三层敌楼窥探城中情势,并置弓弩、火筒和襄阳炮以攻城。平江是张士诚的老巢,经营多年,十分坚固,吴军数月攻之不克。期间张士诚几次突围,都没有成功。

九月,平江城中粮尽,军民以枯草老鼠为食,张士诚仍不投降。徐达下令全军强攻。他督军首先攻破葑门,常遇春攻破闾门水寨,直逼城下。张士诚委派诸将相继投降。将及黄昏时分,张士诚军全线崩溃。徐达指挥全军架起云梯,蚁附登城,冲入城内,与敌军展开激烈的巷战。张士诚本人自缢未遂,被徐达派人送往应天,后再度自缢而死。张士诚死后,其部斗志迅速瓦解,通州、无锡等地闻风而降,张士诚的势力被彻底消灭。而平江破城之日,徐达严格约束部下,立下军令∶“掠民财者死,毁民居者死,离营二十里者死!”其军入城,纪律严明,秋毫无犯,颇受百姓欢迎。徐达凯歌而还后,论功被封为信国公,是此次封赏的最高爵位。

北伐逐元

主词条:徐达北伐

朱元璋在消灭了陈友谅、张士诚之后,地盘迅速扩大,已具备了北伐元朝的实力。于是,在至正二十七年(1367年)十一月,朱元璋命徐达为征虏大将军,常遇春为副将军,率领二十五万大军由淮入河,进行北伐。 临行时,徐达秉承朱元璋之意,发表檄文,向齐、鲁、河、洛、燕、蓟、秦、晋等地宣布元廷腐败荒淫,气数已尽,宣传朱元璋此行是为吊民伐罪,以争取北方人民的拥护与同情。

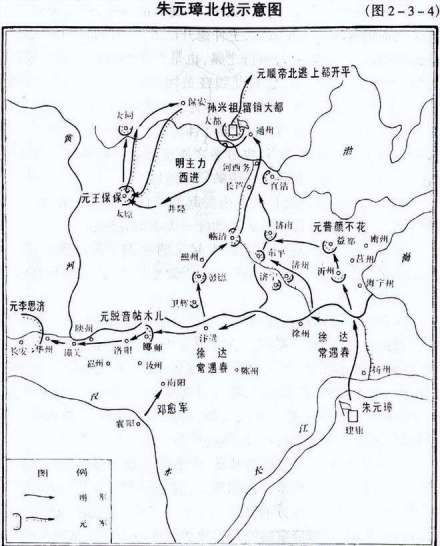

徐达等北伐示意图

徐达等北伐示意图

十一月初,徐达军至下邳(今江苏睢宁西北),命张兴祖率一部军先由徐州北上,攻取济宁和东平(今属山东)。这时,王宣、王信父子降而复叛,并往莒州(今山东莒县)募兵,企图阻止张兴祖北上。徐达立即进兵沂州,王宣被杀,王信逃往山西。附近峄州(今山东峄县)、曹州、海州(今江苏东海)、沭阳(今江苏沭阳)、日照(今山东日照)、赣榆(今江苏赣榆)、沂水(今山东沂水)等地元军闻风而降。徐达在沂州稍事停留,命韩政扼守黄河,自率大军进攻益都(今山东青州)。十一月底,元益都守将普颜不花力战不敌,遂克益都。徐达乘胜攻取寿光、临淄、昌乐、高苑等地,元乐安(今山东惠民)、长山(今山东淄博)、新城(今山东桓台)等地皆相继归附。十二月初,张兴祖至东平,逼走元将冯德,追至东阿,安山(今山东东平西),迫使元将陈璧、杜天佑、蒋兴等各率所部归降,进而围攻济宁,元守将陈秉直接逃走。十二月上旬,徐达带领士兵至济南,元将多尔济投降,密州(今山东费县北)、蒲台(今山东滨州)、邹平(今山东邹平)的元将,亦先后请降。徐达决定继续向东略地,命傅友德进攻莱阳,自己带兵返回益都,东攻登(今山东牟平)、莱(今山东掖县)二州。元惠宗见山东形势危急,命诸将进军山东,但诸将都不听从命令。

至正二十八年(1368年)正月,朱元璋在北伐军的节节胜利中,于应天登基称帝,建立明朝。徐达被封为中书右丞相。册立皇太子朱标后,又加兼太子少傅 。三月,徐达在基本上占领山东之后,自济宁溯黄河进攻汴梁(今河南开封),同时派一部分军队经河南永城、归德(今河南商丘)趋许昌,并命邓愈率襄阳、安陆、江陵之兵北攻河南南阳,策应北征主力作战。三月底,徐达进抵陈桥(开封市东北),元汴梁守将李克彝夜驱军民西遁,左君弼率所部投降。徐达进入汴梁后,立即率步骑经中湾(今河南封丘西南)西攻洛阳。四月上旬,徐达军自虎牢关进至洛阳塔儿湾,元将托音率五万元军在洛水以北列阵,被常遇春强行突破,退至陕州(今河南陕县)。驻守洛阳的元梁王阿哩衮见大势已去,率官民出降。徐达继续挥兵略取嵩(今河南省嵩县)、陕、陈(今河南太康)、汝(今河南临汝)诸州,并命冯国胜率所部进攻潼关。由汴梁退守潼关的元将李思齐和张思道听说明军又逼近潼关,急忙率领部队西逃。五月,冯国胜兵不血刃进入潼关,西出华州(今陕西华县)后,留兵扼守潼关,回师汴梁。

同年四月下旬,朱元璋由应天至汴梁,与徐达商议如何继续北伐,决定由山东临清直捣元大都 。七月,徐达按既定方针,命张兴祖、韩政、孙兴祖、高显等各率所部,向临清集结,自率主力经中湾渡黄河,夺取卫辉、彰德(今河南安阳)、广平(今河北永年东南)、赵州(今河北赵县)等地,迫降元邯郸守将都久玉,于闰七月中旬至临清。徐达会师后,命韩政留守临清,亲率诸军北上。一路势如破竹,攻破德州、长芦,直达直沽(今天津),元丞相伊苏望风而逃。闰七月下旬,徐达等率军抵河西务(今天津武青东北),大败元将俺普达朵儿只斤巴,进抵通州,又歼灭元将市颜特穆尔部。元惠宗得知通州已失,命帖木儿不花监国,与中书右丞相庆童共守大都,自率后妃太子等出建德门,由居庸关逃往上都(今内蒙古多伦西北)。八月初,徐达等兵至元都,驻扎齐化门。将士填壕登城而入,帖木儿不花、庆童先后战死,大都入明军之手。徐达进入大都后,收缴元朝典藏的图籍,将其运往应天。 他严禁士兵杀戮抢掠,同时,允许贸易往来有序进行。 同时,徐达一面遣人报捷,一面命薛显、傅友德、曹良臣等合兵扼守古北口等要隘、并遣张兴祖攻克永平(今河北卢龙)。朱元璋听后非常高兴,遂改大都为北平府。孙兴祖、华云龙留守北平,徐达则率大军西取山西。

徐达

徐达

徐达率部自北平南下途中,连克保定(今河北怀来西北)、中山(今河北定州)、真定,然后又命冯国胜、汤和自武陟(今河南武陟)渡黄河、进取怀庆(今河南沁阻)、潞州(今山西长治)、泽州(今山西晋城),以策应主力进攻太原。十月,冯国胜克怀庆,元将自锁住弃城而逃。冯国胜部翻越太行山,又破盈子城(今山西晋城南)、天井关(今山西晋城西南),连克泽、潞二州。十月中旬,徐达自真定攻克赵州,并派杨璩、张彬率所部支援冯国胜和汤和,不料该军在韩店(今山西长治南),被元军重创。此时,元河南王扩廓帖木儿(王保保)已奉命率兵进雁门,由保定,经居庸关,企图收复元大都。徐达得知这一情况,对诸将说:“扩廓率军远征,太原一定空虚。孙兴祖、华云龙在大都的兵力足以抵抗扩廓的进攻,我们就应该直抵太原,捣毁扩廓的巢穴。而扩廓若回师救太原,则被我牵制,进退两难,只能就擒。”于是,明军急速向西运动,自井陉猛扑太原。扩廓帖木儿刚行至保安,听说徐达进袭太原,果然怕退路被切断,率精骑驰还太原。当其前锋返回太原时,明军骑兵也抵达太原。双方遂在太原城西列阵相拒。徐达采用劫营之计,大破扩廓帖木儿,并乘势攻入太原,扩廓帖木儿仅率少量残兵回至大同。太原既下,徐达分兵略取山西南北各地,相继夺占石州(今山西离石)、大石(今山西应县南)、忻州(今山西忻州)、崞州(今山西崞县)、霍州(今山西霍县)、猗州、平阳(今山西临汾)、绛州(今山西新绛),并于次年(1369年)正月攻克大同,从而平定了整个山西。

洪武二年(1369年)正月,朱元璋下诏在应天城西七里的鸡笼山下建立功臣庙,并亲自确定功臣的位次,徐达位列第一。

数击北元

收取甘陕

主词条:明攻取甘陕之战

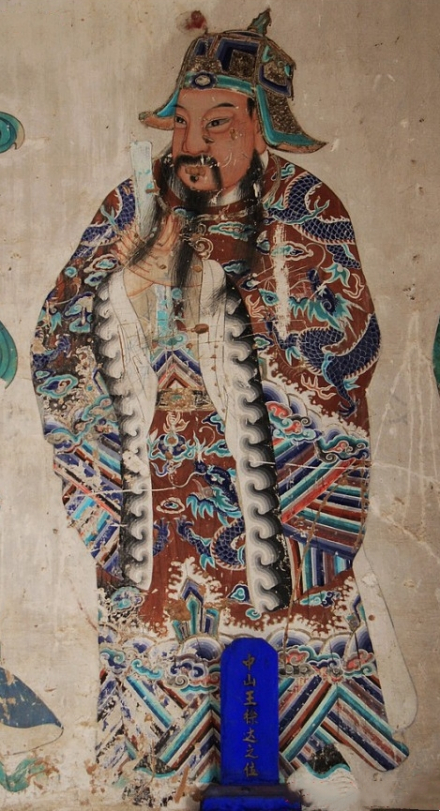

辽宁北镇庙壁画中的明初32功臣像

辽宁北镇庙壁画中的明初32功臣像

洪武二年(1369年)三月,徐达自沔中(今山西永济)渡黄河,转攻陕西,逼降元鄜城守将施成。接着徐达兵临鹿台,元将张思道已于三天前逃至庆阳(今甘肃庆阳)。徐达遂率大军渡过渭水,攻占奉元路,并改为西安府。三月中旬,常遇春率一部军逼近凤翔,元守将李思齐逃至临洮(今甘肃临洮),凤翔不战而克,并乘胜下凤州(今陕西凤县),这时,元将伊苏率军反攻北平以东的通州,徐达急命常遇春北上救援。四月初,各路军会于凤翔,徐达决定先攻临洮的李思齐,再图庆阳的张思道。

明军向西连续攻克陇(今陕西陇县)、秦(今甘肃天水)、巩昌(今甘肃陇西)、兰州等地,进逼临洮,李思齐末路穷途,只好投降。徐达命薛显进攻西宁(今青海西宁),亲率主力进攻庆阳。五月初,连续攻下安定(今甘肃定西)、会州(今甘肃会宁)、靖宁(今甘肃靖宁)、隆德(今宁夏隆德 ),经萧关前往平凉(今甘肃平凉),一方面分兵进驻战略要地延安及泾州(今甘肃泾州),另一方面派张涣率骑兵侦察庆阳的动静。张思道早在明军攻克临洮时,便留下弟弟张良臣与部将姚军守庆阳,自己则逃往宁夏,结果被扩廓帖木儿擒获。张涣派人招降张良臣,张良臣得知其兄被扩廓帖木儿治罪,决定降明,但迅即又叛。徐达下令四面包围庆阳城,张良臣恃险顽抗,并向塞外的扩廓帖木儿求救。扩廓帖木儿为救庆阳,兵分三路牵制明军,一路攻大同欲下太原,一路攻风翔,一路攻泾州。七月中旬,扩廓帖木儿部将哈扎儿南下攻原州(今甘肃镇原),致使战局为之大变。徐达见扩廓帖木儿兵势甚猛,暂取守势,命徐礼守驿马关(今甘肃庆阳西南)、叶石真守彭原(今甘肃庆阳南)、韦正守邠州(今陕西邠县)、傅友德与薛显守灵州(今宁夏灵武),控扼各处要害。不久,哈札儿攻下泾州,致使徐达大军腹背受敌,幸得冯国胜自驿马关引兵来救,才将哈札儿击退。八月上旬,张良臣在庆阳粮饷已尽,外援无望,其部将开城投降。数日后,扩廓帖木儿派往大同和凤翔方面的军队,亦被明军击溃。陕西平定后,朱元璋命徐达班师,赐其众多白金、文绮。

鏖战岭北

主词条:应昌战役、岭北之战

徐达出师秦陇,平定关陇后,明朝北方版图已达今河南北、山西、陕西、宁夏、甘肃一线。但扩廓帖木儿仍驻扎在沈儿峪(今甘肃定西西北),火儿忽答驻扎云州(今河北赤城北云州镇),纳哈出驻屯金山,失喇罕驻军西凉州(今甘肃武威)。扩廓帖木儿在西北活动猖獗,趁徐达平定关陇之师凯旋京师,大举围攻兰州。 为了不使北元势力卷土重来,朱元璋投入主要兵力继续北征,多次深入漠北作战。

洪武三年(1370年)正月,徐达征尘未洗,又受命为征虏大将军,兵分两路,扫荡侵扰北方的元朝残余力量。 李文忠率东路军出居庸关,北追元惠宗;徐达与冯国胜、邓愈、汤和率西路军出潼关,往安定西击扩廓帖木儿。在出征前,朱元璋又命华云龙、金朝兴、汪兴祖等先期进攻云州,以吸引敌人注意力,并策应徐达、李文忠作战。二月,华云龙攻破云州,金朝兴攻克东胜州(今内蒙古托克托),汪兴祖攻克武州、朔州。

徐达率西路军出征。四月,进抵安定。扩廓帖木儿正围攻兰州,知道徐达军已至,遂撤围转赴安定迎战,扩廓帖木儿屯军于安定以北的车道砚,徐达命冯国胜率军趋沈儿峪(车道砚南)列阵,与扩廓帖木儿“隔沟而垒”,双方激战一日,未分胜负。扩廓帖木儿于是派千余人由间道潜劫明军大营,左丞胡德济仓皇失措,使明军陷入混乱。徐达亲自迎战,将来敌击溃;将胡德济械送京师,“斩其下指挥等数人以徇”。次日,徐达整军夺沟,殊死作战,最终大败元军,扩廓帖木儿仅率数名随从北奔和林(今蒙古国库伦)。扩廓帖木儿兵败后,徐达命汤和进军宁夏,邓愈西攻河州(今甘肃临夏),自己则向南攻取一百八渡(今陕西略阳)、沔州(今陕西勉县)、兴元(今陕西南郑)等地。

徐达侧立像

徐达侧立像

李文忠的东路军于二月出居庸关后,经野狐岭至兴和(今河北张北),迫降当地元军守将,继而经骆驼山(今河北沽源境内),进攻察罕诺尔(多伦附近),擒获元将珠孟和沙达哈等。五月,元惠宗死,李文忠兼程赶到应昌(今内蒙古阿巴哈那尔旗),擒获元惠宗嫡子买的里八剌及诸王将相数百人。元惠宗的另一个儿子爱猷识礼达腊,率数十骑逃走。李文忠在回师途中,又攻破兴州(即大兴,今河北滦平),擒获元将江文青,俘降元军三万七千人。 徐达此次率军北征,取得较大胜利,逼使元朝残余势力向应昌、定西一线北撤。从此,明朝北边的防御趋于稳定。

十一月,徐达等班师回朝,朱元璋亲自到龙江迎接北伐将士,犒赏三军,并下诏大封功臣,徐达因功被授为开国辅运推诚宣力武臣、特进光禄大夫、右柱国、太傅、中书右丞相、参军国事,改封魏国公,岁禄五千石,子孙世袭。

洪武四年(1371年)正月,爱猷识礼达腊与扩廓帖木儿聚集在和林,借塞外地域辽阔之势,休养生息,准备卷土重来。鉴于这一情况,徐达受命赴北平训练士卒,迁沙漠遗民三万二千户屯田北平,以加强防御 。同时在永平至山海一带筑起三十余里的长城,修葺喜峰口等关隘,使“贼至不能进入,百姓赖以安居” 。七月,徐达奉命转赴山西练兵。此时,元丞相伊苏,元将高家奴、哈剌章、纳哈出等分别占据辽东之开元(今辽宁开原)、辽阳、沈阳、金山(今辽宁康平)等地,伺机南下。

为了进一步打击残余元军,洪武五年(1372年)正月,徐达再次以征虏大将军的身份率军北征。这是一次大规模的军事行动,明军分兵三路:徐达进取中路,左副将军李文忠从东路进攻,征西将军冯胜(即冯国胜)从西路进攻。三人各领骑兵五万出塞。徐达的中路军在三月抵山西边境,派都督蓝玉为先锋,出雁门关向北挺进。蓝玉在野马川(今蒙古国克鲁伦河)击败扩廓帖木儿部流动部队,继而又北进至土刺河(今蒙古国境内土拉河),再败扩廓帖木儿军。扩廓帖木儿向北撤退,与部将贺宗哲合为一军,在岭北(和林附近)布下阵势阻击徐达部。五月,徐达部轻敌冒进,孤军深入,扩廓帖木儿和贺宗哲的联军在岭北击败徐达的中路军主力,明军死万余人。徐达收缩战线,坚守营垒,才免遭大败。然后,徐达整军而还,敛兵守塞。扩廓帖木儿见此,未敢贸然追击。 此时,李文忠的东路军虽力战破敌,但亦损失惨重,不久撤军。只有冯胜的西路军在西凉大获全胜。 战后,朱元璋因为徐达功劳大,并不过问。

洪武六年(1373年),徐达又率领诸将巡行边界,破元军于答剌海,胜利后还军北平,练兵三年,才回到应天。

塞上长城

由于蒙古军事力量一时难以消灭,明朝对北方的战略从以攻为主转为以防御为主。从此,徐达长期在北平、山西一带练兵备边,镇守北平十余年。

徐达在镇守北平期间,先后三次迁徙山西农民到北平屯田种地,以加强北平的防御力量。徐达将他们分散到长城沿线各卫所,按其户籍服役课税。属籍军户的,发给衣服、食粮,使应军差;属籍民户的,分给田地、牛、种子,使纳租税。前后移民三万五千多户,十九万余人,建立屯田点二百五十余个,垦田一千三百多顷。徐达的这些措施大大减轻了北方军队的粮饷供应问题,使明朝北部边疆日趋稳定。同时,徐达严格训练士卒,缮治城池,加强守备,谨严烽燧,时时防备北元军的侵扰。如洪武十四年(1381年)正月,元将朵儿不花等犯永平。徐达奉命与汤和、傅友德率军讨之。四月,徐达夜袭灰山(今内蒙古宁城东南),兵临黄河,朵儿不花逃遁。年末,徐达回到北平 。

洪武十三年(1380年)春,胡惟庸伏诛。朱元璋下令罢黜中书省,废除丞相一职。徐达奉旨回应天议政。

明朝建国后,随着文臣地位的提高,过去立下汗马功劳的武臣逐渐受冷遇,但是徐达始终受到朱元璋的重用,捍卫着明朝北方的安全。 洪武十五年(1382年)四月,朱元璋因徐达功大,下令命有司于南京徐达府前治甲第,赐其坊日“大功坊”。十月,徐达回到南京。翌年(1383年)正月再度出镇北平。同年十月再度奉诏回京,到洪武十七年(1384年)正月仍出镇北平。

重病逝世

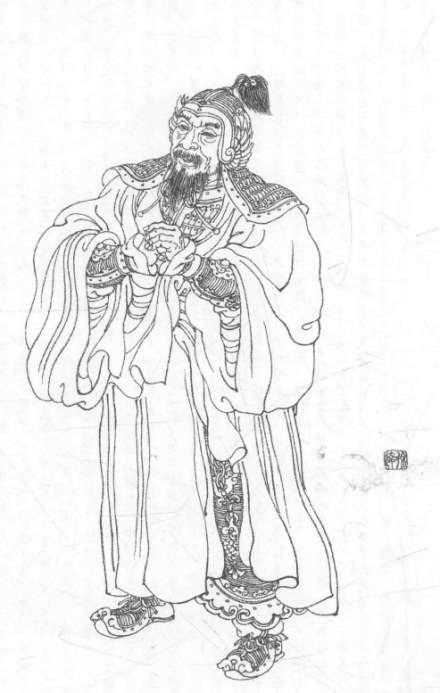

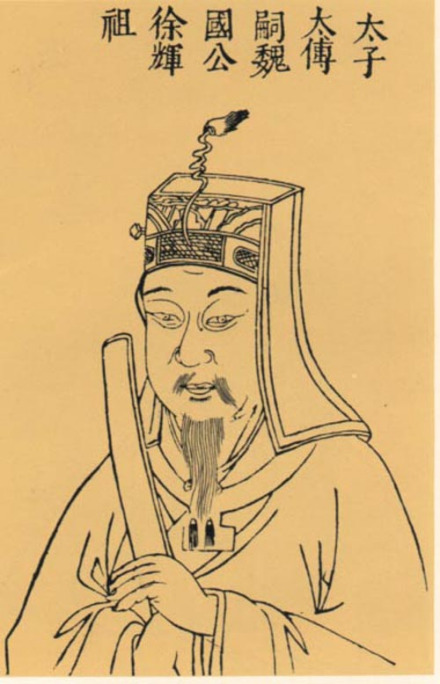

徐达画像(取自明代王圻辑,万历刻《三才图会》)

徐达画像(取自明代王圻辑,万历刻《三才图会》)

徐达死后,朱元璋宣布为他辍朝,对群臣表示了自己的悲痛之情,哀叹道:“天何夺吾良将之速!” 之后,朱元璋亲至其家参加葬礼,以示悲痛;下诏追封其为中山王,谥号“武宁”,赐葬在钟山之阴。朱元璋还亲自为徐达撰写神道碑文(后来被称为“御制中山徐武宁王神道碑”)。 后又允许徐达配享太庙。

洪武二十三年(1390年)九月,朱元璋追思徐达等功臣开国之勋,于是赠其家三世皆为中山王(女为中山王夫人) 。

永乐三年(1405年),明成祖因徐达“勋德第一”,令太常寺官员于每年正旦、清明、中元、孟冬、冬至,前往大功坊的家庙,以少牢礼祭祀徐达。

清朝入关后,徐达与刘基成为首批入祀北京太庙的明代功臣,位于东庑殿中 。

徐达一生骁勇有谋,战功及筑边皆功劳显赫,被朱元璋誉为“万里长城”。他话语较少而思虑精深,在军中,军令一旦发出便不改变。诸将遵奉徐达军令都凛然畏惧,而他在朱元璋面前则恭敬谨慎像不敢讲话一样。善于安抚将士,与下级同甘共苦,将士无不感激他的恩德愿意报效尽力,因此,兵锋所向无不克敌制胜。更能严格约束部队,所攻克大都会二处,省会三处,府城县城一百余处,市井安然,百姓不受战乱之苦。 其主要军事活动有:

徐达画像

徐达画像

北伐灭元:至正二十七年(1367年)十月,徐达任征虏大将军,与副将军常遇春率军北伐。洪武元年(1368年),挥师由山东向河南进军,攻占汴梁。四月,自虎牢关(河南荥阳西北)西进,在塔儿湾(河南偃帅县境)一举击溃托音特穆尔所率元军五万,迫使元梁王阿鲁温于洛阳投降。随后,徐达、常遇春分兵攻占嵩(河南嵩县)、许(河南许昌)、陈(河南淮阳)、汝(河南临汝)诸州。潼关(陕西潼关东北)守将李思齐、张思道闻风而逃。徐达等派兵进驻潼关,并西进占领华州(陕西华县)。五月,朱元璋抵汴梁督战,采纳徐达基于元廷外援已绝,乘势直取元都的建议。七月,徐达率军自中滦(河南封丘西南)渡黄河,攻占卫辉(河南汲县)、彰德(河南安阳)、磁州(河北磁县),转向临清,会合山东各路明军,沿运河继续北进,在河西务(天津武清)、通州(北京通县)击败元军万余人,进逼大都。 八月,督师克大都(今北京),覆灭元朝。

数度北伐:洪武元年(1368年)底,徐达以批亢捣虚之策大破元将扩廓帖木儿,乘胜攻取山西、秦陇。洪武二年(1369年),又平陕西。洪武三年(1370年)春,任大将军再败扩廓帖木儿于定西(今属甘肃)。次年(1371年)赴北平(今北京)练兵屯田。洪武五年(1372年),以征虏大将军率李文忠、冯胜等征北元。因轻敌冒进遇伏,损兵甚众。但到洪武六年(1373年),复率诸将出征,再度获胜,击败北元军。

朱元璋多次称赞徐达:

将军谋勇绝伦,故能遏乱略,削群雄。受命而出,成功而旋,不矜不伐,妇女无所爱,财宝无所取,中正无疵,昭明乎日月,大将军一人而已。破虏平蛮,功贯古今人第一;出将入相,才兼文武世无双。

始余起兵于濠上,先崇捧日之心逮兹。定鼎于江南,遂作擎天之柱。

方今九夷八蛮,大者畏力,小者怀德,非将军忠诚耿耿,以劳为逸,何由臻兹。将军功昭上下,泽及兵农,而于人欲之私秋毫无犯,此其明智者乎。

朕起自徒步,大将军为朕股肱心膂,戮力行阵,东征西讨,削平群丑,克济大勋。今边胡未殄,朕方倚任为万里长城之寄,而太阴屡犯上将,朕不意遽殒其命,一旦至此大故。天何夺吾良将之速。

董伦等:“其在军中,日延礼儒士,说古兵法。及将帅行事,亲折其是非成败,莫不心服。至料敌制胜,与汉唐名将等,而忠义仁厚过之。故能辅成帝业,为开国功臣第一。” (《明太祖实录》)

唐枢:

太祖起义兵,首谒麾下。其动静语默,悉超群英,乃命为帅长,从渡江,定金陵,枢运四征,幄麾百战,自西自东,自南自北,谋无所不成,攻无所不克。王言简虑精,命出不二,诸将敬诺。神明所至,攻城不屠,受降不杀,成功不矜,至封姑苏之府库,置胡宫之美人,财宝不以取,忠志无疵,非人所能同日语也。 (《国琛集》)

六王元祀,开国奏肤表,表无以尚之。以锋镝莫若行伍,以行伍莫若帏幄,以帏幄莫若神武而不杀,是故有取焉。 (《国琛集》)

严嵩:“国初以徐达之大勋劳,止为左柱国而已。” (《名山藏》引)

归有光:“如中山武宁王以下六王者,其功尤烈,天下之人至今能道之。……大抵数总大军,以不杀为威,而沉毅好谋,定大事于一言,武宁之功为大。” (《震川先生别集》)

高岱:“若徐达之勋德才望,终始纯懿,大出韩信之右。”

王世贞:

高帝之取天下,计初下建康,再与陈友谅角实在行;而其它十七皆大将军力也。大将军之廉靖仁武,沈几筴胜,即古名世之佐曷过焉。劳而不伐,夙夜匪懈与功名终,盖所以处君臣之际微矣。 (《弇州四部稿》)

谓中山王之贤,三代而下鲜比也,其用兵也整而简,武而不残,其居功安,其事上也共,其藏身也哲,盖韩淮阴、邓高密、曹济阳台而为一者也。 (《弇州四部稿》)

诸葛武侯之后得大将二人焉。曰唐太师汾阳郭忠武王子仪、明太傅中山武宁王达。中山之易也,在乘创也;汾阳之难也,在振衰也。然而亦各有难易焉。汾阳之难在庸主也,其易亦在庸主也;中山之易在英主也,其难亦在英主也。 (《弇州四部稿》)

问大将,曰:“中山(徐达)其全矣,常开平(常遇春)、李岐阳(李文忠)传颜公之勇,沐西平(沐英)之靖,张定兴(张辅)之重,其庶几哉!” (《弇州四部稿》)

首佐高皇帝定天下,出入将相,勋德为诸功臣冠,配飨庙廷。 (《弇州续稿》)

何乔远:“大将军谋勇兼资,虽劳不伐,夙夜匪懈,以功名终,所以处草昧君臣间微巳。天下甫平,副将军不及论功,与共享之迹,其当时皆一心归诚,皦然而无间,非徒用勇力冠军。人以太祖之兴比汉高帝,然曹平阳未必尽平天下,韩淮阴善战而不善居之,未有如两将军者也。” (《名山藏》)

袁又新称“智在不贪,仁在不杀,勇贵能断”,徐达兼而有之。

谈迁认为徐达“类淮阴侯(韩信),而劳慎过之”。

徐达画像

徐达画像

徐达、汤和起于同里,朱文正、李文忠兴自戚属,李善长、冯国用近出定远,邓愈、胡大海即在虹县,常遇春怀远之雄,廖永安巢湖之杰,一时功臣,人如棋布,地皆错壤,岂高祖从龙,多由丰、沛,萧王佐命,半属南阳,天生真人,固若类聚而扶掖之者耶! (《明史纪事本末》)

至若徐中山之忠志无疵,李岐阳之好学饬行,汤信公之听命唯谨,沐西平之居贵不骄,并皆攀龙鳞而有功,履虎尾而不咥。呜呼!与毕、散之徒争烈矣。 (《明史纪事本末》)

张廷玉等:“明太祖奋自滁阳,戡定四方,虽曰天授,盖二王之力多焉。中山(徐达)持重有谋,功高不伐,自古名世之佐无以过之。开平摧锋陷阵,所向必克,智勇不在中山下;而公忠谦逊,善持其功名,允为元勋之冠。身依日月,剖符锡土,若二王者,可谓极盛矣。顾中山赏延后裔,世叨荣宠;而开平天不假年,子孙亦复衰替。贵匹勋齐,而食报或爽,其故何也?太祖尝语诸将曰:‘为将不妄杀人,岂惟国家之利,尔子孙实受其福。’信哉,可为为将帅者鉴矣。” (《明史》)

吴士俊:“江左农家子,从征定北平;指挥皆上将,谈论半儒生;虎步龙骧度,银符铁券盟;中山功第一,开国佐皇明。” (《《徐达》》)

郑观应:“古之所谓将才者,曰儒将、曰大将、曰才将、曰战将。韩信、冯异、王猛、贺若弼、李靖、郭子仪、曹彬、徐达筹,大将也。” (《储将才论》)

蔡东藩:

若明祖朱元璋之南略定滁,外得徐汤诸人以为之佐,犹之周召也,而内则全资马氏,马氏亦一邑姜欤? (《明史演义》)

……集庆下则踞江而守,可进可退,常州下则屏蔽有资,可东可西,此朱氏王业之所由创,抑徐达首功之所由建也。 (《明史演义》)

王毓铨等:“明太祖朱元璋在削平割据群雄、推翻元朝统治、建立明皇朝的战争中,徐达长期担任最高军事统帅,身经百战,功勋卓著,……为朱元璋开创明皇朝立下了盖世之功,被誉为明朝‘开国功臣第一’。” (《中国通史》)

行事谨慎

徐达伏阶称罪

徐达伏阶称罪

此外,徐达每次凯旋归来,从不炫耀,总是单车就舍,延礼儒生,谈笑终日。

胡惟庸担任中书省丞相后,想结好徐达,但徐达不喜其为人,没有答应。于是,胡惟庸暗中贿赂徐达的守门人福寿,以图害徐达。但此事被福寿揭发。徐达本着息事宁人的态度,没有在朱元璋面前提及,只是时时提醒朱元璋,胡惟庸不能任相。等到胡惟庸案发后,徐达越发受到朱元璋的赏识与重用。

月饼起义

据说,中秋节吃月饼相传始于元代,与徐达密不可分。元朝末年,中原广大人民不堪忍受元朝统治阶级的残酷统治,纷纷起义。朱元璋联合各路反抗力量准备起义。但朝廷官兵搜查的十分严密,传递消息十分困难。军师刘伯温便想出一计策,命令属下把藏有八月十五夜起义”的纸条藏入饼子里面,再派人分头传送到各地起义军中,通知他们在八月十五日晚上起义响应。到了起义的那天,各路义军一齐响应。很快,徐达就攻下元大都,起义成功了。消息传来,朱元璋传下口谕,在即将来临的中秋节,让全体将士与民同乐,并将当年起兵时以秘密传递信息的“月饼”,作为节令糕点赏赐群臣。此后,“月饼”制作越发精细,品种更多。之后中秋节吃月饼的习俗便在民间流传开来。

与君对弈

朱元璋和徐达

朱元璋和徐达

放走顺帝

徐达在元上都围困元顺帝时,故意放开一个缺口,让顺帝逃走。常遇春认为失去立大功的机会,觉得很生气。徐达说:“他虽是夷狄,然而曾经久居帝位,号令天下。如果真抓到了,主上拿他怎么办才好?割块地来封他,还是杀了他以求甘心。我认为两者都不行,放了他最合适。”常遇春一时还不能同意他的看法。等到回京禀报后,朱元璋果然没有加罪。

亲属成员

先辈 | |||

姓名 | 身份 | 简介 | |

徐五四 | 曾祖父 | 据《明史·卷一百二十五》所载,徐达“世业农”。而1980年代南京板仓出土的《徐膺绪墓志》确定了徐达父母、先祖的姓名,以元朝常见的数字为名。 徐膺绪墓志称三代男性先祖“以武宁王(徐达)贵皆追封中山王”,三代女性先祖和嫡母谢氏则“皆封中山王夫人”。 | |

何氏 | 曾祖母 | ||

徐四七 | 祖父 | ||

周氏 | 祖母 | ||

徐六四 | 父亲 | ||

蔡氏 | 母亲 | ||

妻妾 各类史料提及徐达妻妾四人。其中张氏身份存疑。 | |||

姓氏 | 身份 | 简介 | |

张氏 | 原配 | 明代史料称张氏为徐达原配妻子,因史料不全,故出身和死因皆不详实。后由朱元璋做主继娶谢氏。提及张氏的明代史料,亦多提及谢氏生四子四女,已被《徐膺绪墓志》证实错误。 | |

谢氏 | 妻子 | 谢再兴次女,朱文正妻妹。由朱元璋做主,为徐达所娶。虽然历史上,谢夫人的生平不详,但自明代以来关于她的传说、野史、伪史颇多。一说因生性狂妄善妒,言行失礼,被朱元璋下令杖毙。一说,谢夫人嫉妒马皇后,被朱元璋所杀。洪武二十年(1387年),追封谢氏为中山武宁王夫人。 | |

孙氏 | 妾室 | 仅见于其子徐膺绪和曾孙徐显隆墓志。徐膺绪墓志称“妣谢氏”(嫡母谢氏)、“生母孙氏”,据此推断孙氏当为徐达妾室。曾孙徐显隆墓志称孙氏封中山王夫人,无其它史料可证。 | |

贾氏 | 妻/妾 | 仅见于《明英宗实录·卷六十三》,称贾氏为徐显宗曾祖母、中山王夫人。推断为徐辉祖生母。贾氏若为徐达生前妻子(或假定为谢氏死亡后,徐达继娶的继室),则与庶子徐膺绪墓志冲突。贾氏若为徐达妾室追赠中山王夫人,又与徐辉祖继承魏国公爵位冲突。而徐妙锦墓志记载,贾氏为妙锦生母。对于“《明实录》中贾氏为谢氏的笔误”一说,又无实证。据此推断应有此人,或为妾室。 | |

儿子 在朱元璋为徐达所撰神道碑称其四子四女。徐达四子,皆由朱元璋赐名,三女皆嫁皇子。明代史料多称四子四女均由谢氏所生,《徐膺绪墓志》出土后证实史料错误。 | |||

姓名 | 排序 | 生母 | 简介 |

徐辉祖 | 长子 | 张氏/谢氏/贾氏 | 袭魏国公,靖难之变后,因反对明成祖朱棣遭削爵及禁锢家中。永乐五年(1407年)逝世,年四十余。 |

徐膺绪 | 次子 | 孙氏 | 明代史料多称第二子,墓志称“季子”(第四子),洪武五年(1372年)出生,世袭指挥使。永乐十四年(1416年)逝世,年四十五。其生母孙氏,已被《徐膺绪墓志》证实。 |

徐添福 | 三子 | 谢氏 | 早卒 |

徐增寿 | 四子 | 谢氏 | 靖难之变,时暗助朱棣,为建文帝所杀,后代世袭定国公。 |

女儿 | |||

徐皇后 | 长女 | 谢氏 | 本名正史无记载,或说徐仪华、徐妙云。明成祖朱棣皇后。 1362年出生。洪武九年(1376年)册为燕王妃。永乐五年(1407年)逝世。 |

徐氏 | 次女 | 谢氏 | 一说名徐妙清,洪武二十四年(1391年)被册封为代王朱桂的王妃。 洪武二十六年(1393年)生子朱逊煓。宣德二年(1427年)去世 。 |

徐妙锦 | 三女 | 贾氏 | (1380-1440)。生平仅见于明代陈琏所著《琴轩集》中的墓志。天姿聪颖,善诗画,且心地仁慈,成祖朱棣颇为倾慕。后出家为尼。 |

徐氏 | 四女 | 谢氏 | 据徐家子女后来身份逐一排除和推断,应为安王朱楹妃。 |

(亲属成员主要参考资料 )

爵位世系

徐达为明朝开国第一功臣,生前受封魏国公,子孙世代传袭,也是嘉靖(1522年-1566年)年间以后仅存的五公爵之一 ,共历十世十一代,至明亡而绝。

徐达长子、第二代魏国公徐辉祖

徐达长子、第二代魏国公徐辉祖

第二代:徐辉祖,徐达长子,洪武二十一年(1388年)袭爵。明成祖即位后削爵禁锢。永乐五年(1407年)去世。崇祯十七年(1644年)追赠太师,谥号“忠贞” 。

第三代:徐钦,徐辉祖之子,永乐五年(1407年)袭爵。永乐十九年(1421年)削爵。永乐二十二年(1424年)复爵,同年去世。

第四代:徐显宗,徐钦之子,洪熙元年(1425年)袭爵。正统十二年(1447年)去世 。

第五代:徐承宗,徐显宗之弟,正统十三年(1448年)袭爵。天顺七年(1463年)十二月去世。

第六代:徐俌,徐承宗之子,天顺八年(1464年)袭爵 。正德十二年(1517年)去世,追赠太傅,谥号“庄靖”。

第七代:徐鹏举,徐俌之孙,正德十三年(1518年)袭爵。隆庆四年(1570年)去世 。

第八代:徐邦瑞,徐鹏举之子,隆庆六年(1572年)袭爵。万历十七年(1589年)去世。

第九代:徐维志,徐邦瑞之子,万历十七年(1589年)袭爵。万历二十一年(1593年)去世。

第十代:徐弘基,徐维志之子,万历二十三年(1595年)袭爵。崇祯十七年(1644年)十二月去世,谥号“庄武”。

第十一代:徐文爵(一作徐允爵) ,徐弘基之子,弘光元年(1645年)袭爵,旋即投降清朝 。

(以上内容主要参考资料 )

徐氏家谱中记载有徐达诗两首,分别为《澜渡秋声》《金陵重九》,又有作对联《题金陵明宫联》一副。另还有《茉莉花》词一篇。

《明史》记载徐达死于背疽病。而明人徐祯卿在《翦胜野闻》认为,徐达是被朱元璋毒死的 。明人王文禄《龙兴慈记》载,徐达因患背疽无法吃鹅,朱元璋却仍赐给他蒸鹅,徐达流泪吃完后便死去。不过以上说法已经无法得到证实,故在生平中以主流的病死说为准。

现存的关于徐达的相关地标建筑如下:

墓葬:徐达墓位于南京市玄武区太平门外板仓街192号。墓冢前的神道长约300米,墓域规制宏伟,神道石刻组合也相对完整,是南京地区保存较完好的明初功臣墓。

瞻园:位于江苏省南京市秦淮区。建于明初,曾是徐达的府邸花园,是南京现存历史最久的明代古典园林。其中徐达庙殿名为“延安殿”,始建于明嘉靖年间,原为徐达七世孙徐鹏举的西花园。清初,此地变革为江宁布政使司署,专门辟出一处厅堂,名为延安殿,作为历代江宁布政使祭祀徐达的地点。置有“明中山王徐达文物史料展”。

徐太傅园:位于江苏省南京市秦淮区的白鹭洲公园。据《正德江宁县志》记载,洪武初年,朱元璋将自己为吴王时的旧邸赐予徐达,徐达惶恐不受。于是在旧邸对面为之另建新第,并在居第左右各建一牌坊,名为“大功坊”。现在瞻园就是徐达王府的一部分。

徐达庙殿

徐达庙殿

徐达墓

徐达墓

徐达墓

徐达墓

文学形象

在明人所著《英烈传》中,徐达是主要角色之一。朱元璋起兵后,礼请徐达出山,他分析当时形势,针对性地指出一统天下须以仁德、不嗜杀为本,治国者当有“合天理,顺人心,爱众恤物,敬老尊贤”之德,显示了过人的识见。受任为元帅后,追随朱元璋戎马一生。小说以不小的篇幅充分描写了其高超的军事才能。 在当代作家金庸的武侠小说《倚天屠龙记》中徐达亦有出场,被主角张无忌尊称为“徐大哥”,隶属明教下的五行旗中的洪水旗。

影视形象

年份 | 剧名 | 饰演者 |

|---|---|---|

1993 | 《朱元璋》 | 叶庆林 |

1998 | 《乞丐皇帝传奇》 | |

2004 | 《朱元璋》 | 鄂布斯 |

2006 | 《传奇皇帝朱元璋》 | |

2004 | 《武当》 | |

2015 | 《英雄诀》 | 安立民 |

2016 | 《真命天子》 | |

2018 | 《山河月明》 |

《明太祖实录》卷1~卷171相关部分

《名山藏》卷56《洪武臣一》

《罪惟录》卷8上《启运诸臣列传》

《明史》卷125《徐达传》

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。