-

仙游之战 编辑

仙游之战是指明朝嘉靖四十二年(1563年)冬,在明抗倭的战争中,福建总兵戚继光指挥明军解围仙游(今福建省莆田市仙游县),击败倭寇的战役。

名称:仙游之战

发生时间:1563年

地点:福建仙游

参战方:明军,倭寇

结果:明军获胜

主要指挥官:戚继光

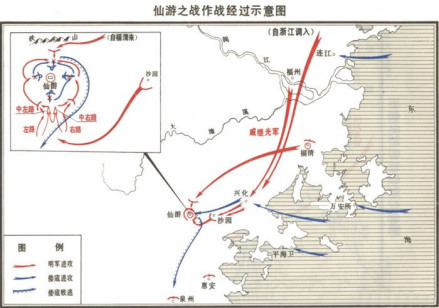

仙游之战作战经过示意图

仙游之战作战经过示意图

仙游之战,戚继光准确判断敌情,及时调整部署,既不轻敌冒进,又不消极待援,采取各种积极措施,争取时间,抑留敌人。俟援军到达后,再以各个击破的作战指导,达到既解仙游之围,又歼围城之敌的目的。

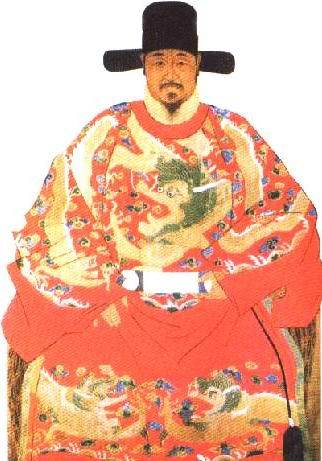

指挥官戚继光画像

指挥官戚继光画像

一、 陆上防御:戚继光将6400人的军队分为8营,按北、中、南3路设防,3路部队各统兵2营,分驻福宁、福清和漳州、泉州,自率2营兵力作为机动,还派兵一部防卫省城福州。

二、海上防御:恢复以前废弃的烽火门、南日山、浯屿、铜山、小埕等沿海水寨,将修好的92艘兵船分配各寨,并增拨器械、火药和粮饷。倭寇不甘心失败,又于十月间聚合2.7万余人大举入侵,计划先以1.5万人劫掠仙游,来春再犯省城福州。

十月上旬,倭寇舰船先后入犯台山、福宁三沙和闾间澳、万安连盘澳、平海卫后潘澳等地。戚继光令各水寨、各路把总奋力抗击,取得了多次胜利,但未能从根本上阻止倭寇对福建的进犯。为加强对抗倭的军事领导,十一月,明廷任命戚继光为总兵官,领导福建全省并浙江金、温二府,负责水陆军务。十一月初一,倭寇乘船16艘进犯兴化府青山巡检司石城澳,然后继续南下。三日,倭又乘船5艘于连江东岱澳登陆南窜。六日,倭寇1万余人分屯仙游四门外城,包围仙游。当时,仙游城内驻兵200人左右,另有民兵250人,即使将戚部在闽兵力集中起来,也仅为倭寇兵力之半。根据这一形势,戚继光决定先取守势,确保仙游,待明军兵力集中后,再主动进攻倭寇。

倭寇不断加强对仙游的围攻。陈大有等率领守城军民,在城外戚军的配合下,拼死抗击倭寇。倭寇几尢强攻难以得手,企图进行诱降。守城官兵根据戚继光的要求,一面同敌谈判周旋,拖延和争取时间;一面抓紧时间,构筑土城等城防工事,改进和制造流星、飞钩等防御器械,加强防御。延至十二月初六,倭寇因无力长期围困,见明援军未到,而且城内明军官兵伤亡甚重,防守力量大减,遂展开了大规模的攻城行动,竖起云梯登城。在此危急关头,城外游兵奋勇冲进敌阵,烧敌云梯,城内壮士奋勇拼杀,戚继光闻报,令部队发铳呐喊助阵。倭寇误以为援军赶到,于是停止攻城。

嘉靖皇帝

嘉靖皇帝

派兵增援,以分敌势

调胡守仁、蒋伯青率所部占据仙游城北之铁山,据险设垒,与敌形成对峙之势;选精壮士500名逼近敌巢进行袭挠,牵制倭寇;戚继光还亲自率兵前往仙游东之沙园。不时作出进剿姿态,动摇倭寇攻城决心;于仙游附近要点石马遍设疑兵,使敌既不能专心攻城,又不敢轻出四面劫掠。

运送弹药、兵丁,加强仙游防御

抽高太平、郑希等180余人每夜往城中运送弹药,加强城防能力;并制造后膛很薄的木炮,故意让倭寇截获,在施放时,后膛爆炸,使敌自伤;选派部分精兵入城,协助防守。

派兵控制要点,切断敌救援和溃逃之路

戚继光派鸟铳兵一哨赴惠安,协助守军加强防守,防止倭寇向南流窜惠安;命把总陈应朝率兵一部协助监军汪道昆驻守北岭,防止福州方向之敌进犯省城;命把总傅应嘉率中哨水师设计诱敌,防止倭寇渡连江从水路出走;另以水师一部改为陆兵,配合召募之兵,扼守泉州、漳州等地,防止倭寇南窜。

仙游之战,是继平海卫大捷之后,明军戚继光部取得的又一次重大胜利。此次作战,在兵少力弱的情况下,能够以寡击众,取得胜利,在作战指挥上主要有以下经验:

持久防御,赢得时间

提督军务谭纶

提督军务谭纶

分割包围,各个击破

当援军到达之后,能够根据敌我兵力对比不占优势的实际情况,正确制定作战方针,采取隐蔽接敌,分割包围,各个击破的战法,连续破倭四垒,积小胜为大胜,最终击败倭寇,解除仙游之围。

周密计划,密切协同

在战斗组织上,作战指挥员能够周密计划,密切协同,稳扎稳打,以不可胜而待敌之可胜。由于敌我兵力对比明军不占优势,甚至处于劣势地位,作战指挥员必须十分谨慎,从防御转入进攻,必须处处周密计划,精心安排,一着不慎,就会全盘皆输。正是由于戚继光确保仙游的精密作战计划,才使得倭寇进不能专意攻城,退又有被迫堵之虞,为下一步作战行动赢得了时间。在仙游多次面临危急的情况下,因为守城部队与城外明军的密切配合,多次转危为安。在转入进攻之后,连续破倭四垒,执行任务的各支部队均能按作战预案,主攻与助攻互相支援,协调行动,使矮寇各垒兵力不能会合,被各个包围歼击。

仙游之战在沿海御倭战争中具有一定的典型性。提督军务谭纶在总结仙游大捷、上奏皇帝请赏时指出:此战“用寡击众,一呼而辄解重围;以正为奇,三战而悉收全捷。”“盖自东南用兵以来,军威未有若此之震,军功未有若此之奇者也。”

出身背景

戚继光(嘉靖七年1528—万历十五年1588),字元敬,号南塘,晚号孟诸,山东烟台蓬莱人,祖籍安徽定远。明朝杰出的军事家、华夏杰出志士,民族英雄。初任登州卫指挥佥事。嘉靖三十四年(1555年)调往浙江,招募新军进行训练,创立攻防兼宜的鸳鸯阵,1562年戚继光受命入闽剿倭,先后荡平宁德城外的横屿、福建福清牛田等三大倭巢,在浙江、福建取得台州、横屿,平海卫、仙游等战役的胜利,基本荡除东南沿海倭患,为扫除东南倭患作出很大贡献。隆庆二年(1568年)调往蓟州,加高加厚长城,修建空心敌台,创立步、骑、车、辎重诸营,边境得以安宁。万历十一年(1583年)调往广东,后罢归登州,不久病卒。戚继光以捍卫边疆为己任,屡克强敌,战功卓著, 著有《纪效新书》、《练兵实纪》、《止止堂集》等书传世。

戚继光

戚继光

家世

戚继光祖籍江西赣州,后迁定远(今属安徽),再迁山东登州(今蓬莱)。 元朝末年,六世祖戚祥迁居安徽定远,参加了郭子兴领导的农民军,随其部将朱元璋转战各地。明朝建立后,戚祥战死于云南平元朝之战,明政府追念他的功劳,让其子戚斌世袭登州卫指挥佥事,为明威将军戚家又搬回了山东。自戚斌至戚继光的父亲戚景通,历五代近一百四十年,一直袭任这个职位。戚景通袭职后,任过都指挥、大宁都司、江南漕运把总,还在禁军神机营中任过职。嘉靖七年闰十月初一(1528年11月12日),戚继光诞生于山东济宁东南的小镇鲁桥,第二天阳光灿烂,戚景通于是给儿子取名继光,希望他继承祖上的光辉,并发扬光大。

教育

戚继光出身于将门世家,父亲戚景通武艺精熟,为人正直,忠于朝廷,为子孙树立了很好的榜样。因受家庭的影响,戚继光从小就喜欢军事游戏。戚景通对儿子期望很高,亲自教他读书写字,练习武艺,经常讲一些为人处世的道理。戚继光不仅获得行军打仗的真实学问,还养成了良好的品质,树立了高远的志向,为以后建功立业打下了基础。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。