-

郑道传 编辑

郑道传(朝鲜语:정도전,1342年 —1398年),字宗之,号三峰,朝鲜半岛历史上著名的政治家、哲学家、改革家,朝鲜王朝开国元勋。

郑道传本贯奉化(今韩国庆尚北道奉化郡),生于丹阳。他自幼博览群书,崇尚性理之学,在高丽末年通过科举入仕,作为新兴士大夫的代表人物而与守旧的世家大族对立,因此遭到流放。后投靠将领李成桂(后来的朝鲜太祖),并辅佐李成桂推翻高丽王朝,建立朝鲜王朝,他因佐命开国之功受封奉化君,后晋封奉化伯,负责新王朝典章制度的创设。但他在国内卷入王位之争,外部则因表笺问题被明太祖朱元璋追究责任,围绕他的各种矛盾日益激化,终于在第一次王子之乱(戊寅靖社)中被李成桂五子李芳远(后来的朝鲜太宗)所杀。朝鲜高宗追赠谥号“文宪”。有《三峰集》传世。

郑道传主张实行科田法,加强中央集权,大力崇儒排佛,谋求富国强兵,并主导规划新都汉城(今韩国首尔)。因为他在朝鲜王朝建国的过程中所发挥的重要作用,故后世韩国史家称其为“王朝的设计者”。

(概述图为韩国画家权五昌于1994年绘制的郑道传标准影帧 )

本名:郑道传

字:宗之

号:三峰

所处时代:丽末鲜初

出生地:丹阳三峰

出生日期:1342年(至正二年)

逝世日期:1398年10月6日(洪武三十一年八月二十六日)

主要作品:三峰集

主要成就:辅佐李成桂开创朝鲜王朝规划新王朝的典章制度

官职:门下侍郎赞成事、同判都评议使司事、判三司事、判义兴三军府事等

爵位:奉化县忠义君(高丽封)→奉化君(朝鲜封)→奉化伯

谥号:文宪

早年好学

郑道传生于母家丹阳三峰(今韩国忠清北道丹阳郡岛潭三峰),他的高祖父郑公美还只是户长,曾祖父郑英粲开始入仕,官至秘书郎同正,祖父郑均官至检校军器监,父亲郑云敬官至刑部尚书,被《高丽史》列入“良吏传”,曾作为书状官奉使元朝,并与高丽名士李谷结为忘年之交。后娶散员禹渊(又作禹延)之女,生下郑道传。

郑道传长大后,拜父执李谷之子李穑为师。他自幼好学,博览群书,与同门切磋琢磨,其文章“汪洋浑厚,博大奇伟,有古作者之风”,令同门折服。 不过,他当时主要还是“习声律为对偶语”,即研习词章之学,后来听到同学闵安仁说郑梦周在研究性理之学,并推荐《中庸》《大学》两书,于是他开始接触性理学。

宦海沉浮

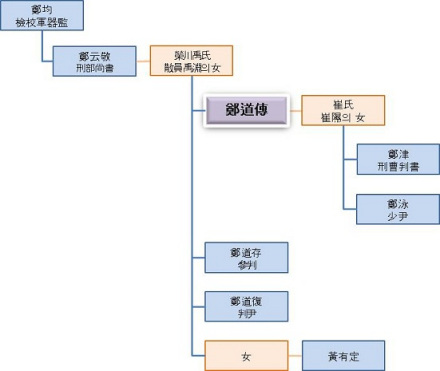

郑道传家谱图

郑道传家谱图

洪武三年(1370年),恭愍王重建成均馆,以李穑为大司成,郑梦周、金九容、朴尚衷、朴宜中、李崇仁等充当学官,他们都推荐郑道传为成均博士,于是郑道传重返开京,在成均馆与这些新兴士大夫钻研探讨性理学,推动了性理学在高丽的发展。洪武四年(1371年)七月,郑道传任太常博士,主管礼乐。恰逢恭愍王诛杀辛旽,准备亲告太庙,郑道传将礼乐准备得十分妥帖,令恭愍王很满意,遂升任礼仪正郎兼成均、太常两博士,并掌管国印,兼知制教(撰写教书),负责铨选,深得恭愍王爱重。

洪武七年(1374年),恭愍王遇弑,其子王禑继位,郑道传调任成均司艺、艺文应教兼知制教,在书筵上为王禑讲解《大学》,得到王禑肯定。 恭愍王被杀后,北元使臣又接踵而来。当权的李仁任、池奫想对明朝隐瞒恭愍王死讯,又准备迎接北元使臣。郑道传同一批新兴士大夫要求马上遣使赴明告哀,又反对迎北元使,迫使李仁任等派崔源等赴明告哀,也没有迎接北元使者。在此期间,郑道传甚至亲自登门拜访侍中庆复兴(庆千兴),扬言:“我当斩使首以来,不尔缚送于明!”并说了很多不逊之语,触怒庆复兴,又向明德太后(恭元王后)力陈不可迎北元使。此外,郑道传还想让明德太后临朝,来牵制李仁任等权臣,但没有成功。由于得罪权臣,他被流放会津县(今韩国全罗南道罗州市会津里)。 宣光元年(1377年)四月才从会津回到三峰旧居。四年后又准许任意居住在开京以外的任何地方,于是他迁居汉阳三角山(北汉山)下,筑“三峰斋”以讲学。有一名汉阳籍的宰相很讨厌他,他又带着徒弟辗转富平、金浦等地。

投靠成桂

洪武十六年(1383年),郑道传去咸州(今朝鲜咸镜南道咸兴市)投奔东北面都指挥使李成桂,看到李成桂“号令明肃,卒伍整齐”,秘密告诉李成桂:“这军队很不错,有什么事办不到?”李成桂问他想说什么,郑道传托词“击倭寇于东南方”,实际上则是想助李成桂推翻高丽。

洪武十七年(1384年)夏,郑道传又去了趟咸州。回来后任典校副令,并在七月以书状官身份随郑梦周出使明朝,祝贺明太祖朱元璋生辰。翌年四月回国,授成均祭酒,兼知制教,其撰写之请谥及请封表文得到朱元璋嘉奖,亦终于使朱元璋赐先王“恭愍”之谥号,并遣使册封王禑,使恶化多年的明丽关系有所改善。 随后,郑道传就请求外放,遂迁南阳府使,任内颇有惠政。后经李成桂推荐,拜成均大司成。洪武二十一年(1388年),李成桂发动威化岛回军,夺取实权。郑道传在此期间“屡献计”,可见他起到很重要的作用,只是具体有哪些计策则未被后来的朝鲜王朝史官记录下来。

威化岛回军后,王禑被废。在李穑、曹敏修的坚持下,王禑之子王昌继承王位。郑道传对此很不满,从此与老师李穑分道扬镳。 其后,他升任密直副使 ,与赵浚、尹绍宗支持李成桂改革私田。 洪武二十二年(1389年)十一月十三日,发生了王禑派人暗杀李成桂未遂的事件,李成桂以此为契机,决定断行废立之事。十一月十四日,李成桂将判三司事沈德符、赞成事池湧奇、郑梦周、政堂文学偰长寿、评理成石璘、知门下府事赵浚、判慈惠府事朴葳、密直副使郑道传八名大臣召集到兴国寺讨论“废假立真”,最终决定立高丽神宗七世孙王瑶为王,是为恭让王。郑道传因定策之功,受封奉化县忠义君,赐“输忠论道佐命功臣”号,拜三司右使。

佐命开国

洪武二十三年(1390年)正月,郑道传与郑梦周一起主讲恭让王的经筵。 四月,拜政堂文学。 其时发生尹彝、李初叛逃明朝并控告李成桂之事,郑道传于六月出使明朝,祝贺圣节并辨诬,朱元璋表示不干涉高丽事务。 回国后拜政堂文学、同判都评议使司事兼成均大司成。

洪武二十四年(1391年)正月,郑道传被任命为右军总制使,与三军都总制使李成桂、中军总制使裴克廉、右军总制使赵浚共掌兵权。 期间,他上书都评议使司(都堂),以当初拥立辛昌(王昌)为由请求诛杀李穑(但李穑最终被李成桂保下来),同时亦迫害恭让王的亲家禹玄宝等高丽忠臣。 其时恭让王与郑梦周等欲阻止李成桂的篡位阴谋,李成桂有所动摇,打算东返咸州老家,郑道传、南誾极力将他挽留下来。 九月,郑道传被郑梦周控制的台谏弹劾,外放平壤府尹,七日后即流放奉化。 一个月后更流放罗州,没收职牒,取消功臣号。

洪武二十五年(1392年)春,郑道传获得赦免,回到荣州。其时发生李成桂坠马事件,郑梦周指使谏官金震阳等请求诛杀郑道传。但恭让王不想杀郑道传,于是郑道传被监禁于甫州(今韩国庆尚北道醴泉郡),不久流放光州。四月,郑梦周被李成桂第五子李芳远暗杀。六月,郑道传被召还,恢复奉化县忠义君的爵位。 七月,郑道传与南誾、赵浚等一起推戴李成桂即位。 随后,郑道传被策为“奋义佐命开国功臣”,排名第四(次于裴克廉、赵浚、金士衡),拜门下侍郎赞成事、义兴亲军卫节制使,封奉化君。

左膀右臂

朝鲜王朝开国三个月后,郑道传就被派到明朝谢恩 ,翌年三月二十日回国。 其时他身兼门下侍郎赞成事、同判都评议使司事、判户曹事兼判尚瑞司事、宝文阁大学士、知经筵、艺文春秋馆事等职。洪武二十六年(1393年)九月调任判三司事,主管财政,并先后出为东北面都安抚使及庆尚、全罗、杨广三道都总制使。 洪武二十九年(1396年)七月卸任判三司事,晋封奉化伯,兼判尚瑞司、艺文春秋馆和义兴三军府事及修文殿大学士,仍为李成桂左膀右臂。 洪武三十年(1397年)十二月又出任东北面都宣抚巡察使,洪武三十一年(1398年)三月回朝。

洪武二十九年(1396年),明太祖朱元璋借口朝鲜所上表笺“轻薄戏侮”,派尚宝司丞牛牛等来朝鲜,点名要求郑道传来南京解释情况。李成桂为此密询廷臣,多数主张不交,最后以郑道传有“鼓胀脚气病症”为由拒绝交出。 翌年,朱元璋继续追责郑道传,李成桂又推说郑道传病未痊愈。 郑道传问题导致明鲜关系进一步恶化,洪武三十一年(1398年)四月,朱元璋更威胁李成桂如果继续用郑道传的话,两国将进一步交恶,明朝也会兴师问罪。 郑道传仍然抗拒,并怂恿李成桂做好与明朝撕破关系的准备,训练士兵,教授阵图,以备攻辽。

死于政争

主词条:第一次王子之乱

郑道传当时还兼任世子贰师,为确保李成桂顺利传位于其幼子李芳硕(世子),主张解除李成桂已故元配韩氏(神懿王后)所生诸子的兵权,并按明朝制度将他们封到外地。到洪武三十一年(1398年)八月,有个叫安植的占卜者告诉郑道传“世子(李芳硕)异母兄有天命者非一”,于是郑道传密谋除掉韩氏所生诸子,据说其计划是利用李成桂生病之机,以李成桂病危为名召诸子入宫,然后伏杀之。靖安君李芳远事先从叔父义安君李和以及前参赞李茂那里得知情况,决定先发制人,清洗郑道传一派。八月二十六日夜二鼓,郑道传正在同党南誾妾家与南誾、沈孝生(李芳硕丈人)谈笑风生,李芳远的家奴小斤先在其邻家放火,郑道传逃到其邻居前判事闵富家,来不及逃走的沈孝生等被杀。闵富向李芳远举报有个大肚子的家伙闯入自己家里,李芳远知道是郑道传,便令小斤等四人去抓他,将他从内室揪出,带到李芳远马前。郑道传在小斤的呵斥下丢下手中的剑,并对李芳远说:“过去您曾救过我一命(指李芳远暗杀郑梦周,使郑道传免于一死),希望今天也能饶命!”李芳远说:“你是朝鲜的奉化伯,还不知足吗?为什么要作恶到这种地步!”随后下令砍了郑道传的脑袋(另一版本是郑道传说:“今若活我,固当尽力辅佐!”李芳远说:“尔既负王氏,又欲负李氏耶?”然后斩之 )郑道传四子中,郑游、郑泳被乱兵所杀,郑湛自杀,只有长子郑津存活,充全罗水军(后召还叙用)。 是为第一次王子之乱(戊寅靖社)。

李成桂听到郑道传死讯,惊呼“杀我元勋”。 事后被迫下教书昭告全国,声称是李芳果主张让郑道传去明朝,郑道传怀恨在心,引发内乱,最终伏诛,并宣布立李芳果为世子。 不久后,他传位于李芳果,李芳果的即位教书中定性郑道传为“奸臣”。李成桂死后所立的健元陵神道碑亦如此书写。 李芳远即位后,起初并未对郑道传有进一步的追罚。到了永乐九年(1411年),因河仑、权近所撰李穑碑状中有“恭让君立,用事者忌公不附己,劾贬长湍”之句被公开后引起轩然大波,河仑辩称“用事者”说的不是李成桂,而是郑道传等,并揭发郑道传曾嗾使杀害李崇仁、李种学(李穑之子)等高丽忠臣。李芳远为回护李成桂,乃顺水推舟,将此罪名算在郑道传头上,下令没收郑道传的土地和奴婢,追废庶人,禁止其子孙入仕。 但五年后又取消其子孙的禁锢。 同治四年(1865年),兴宣大院君重建景福宫之际,追念郑道传的功绩,通过神贞王后传旨来为郑道传平反昭雪。 同治十年(1871年)赠谥“文宪”。

政治方面

创立典章

朝鲜王朝建国后,郑道传编纂了《朝鲜经国典》《经济文鉴》《经济文鉴别集》,草创了新王朝的典章制度。他设计了一套“宰相中心的中央集权制度”。 郑道传认为“人主之材,有昏明强弱之不同”,故宰相才是治国理政的核心,而“人主之职,在论一相”。 李成桂对他的构想予以肯定,并称赞“一代典章,由卿制作”。

规划新都

朝鲜开国于高丽旧都开京,多数大臣也赞同仍定都开京,李成桂则打算按风水之说迁都公州鸡龙山。郑道传主张迁都,并主张按照地理位置和民力情况而非阴阳风水之学来确定新都位置。 最终在洪武二十七年(1394年)八月二十四日决定迁都于离开京很近的高丽南京汉阳。 郑道传参与汉阳的规划与建设,并将王宫命名为“景福宫”,同时命名了各殿阁。

经营边疆

郑道传在洪武二十六年(1393年)和洪武三十年(1397年)两次出抚东北面,其中第二次任上(东北面都宣抚巡察使)建树尤多,他将东北面划分为永兴和吉州二道,确定州郡名称,规划驿站道路,“以至官吏名分,莫不定制”。使纳入朝鲜版图不久的东北面与其他道无异,巩固了朝鲜对该地区的统治。李成桂对郑道传经营自己家乡的成果十分满意,称赞郑道传的功绩高于前朝的尹瓘。

经济方面

郑道传在高丽末年支持李成桂废除私田,实行科田法。朝鲜开国后,他主张实行公田制,按照民口数来分配土地,并以收成的十分之一来收税,而工、商、盐、矿、山场、水梁则由国家来经营。他的构想是通过扩大自耕农以及商业、手工业来达成富国强兵的目标。

文化方面

崇儒排佛

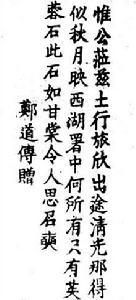

郑道传笔迹

郑道传笔迹

不过,与关注朱子家礼的郑梦周不同,郑道传更注重以性理学为武器来批判高丽国教——佛教,以“辟异端(佛教)为己任。 ”在“道器”问题上,他在以形上、形下区分道器的同时,还强调了二者的不离不杂性,以此为基础批评佛教,指出佛教昧于道器之辨,视道、器为二物。主张佛教“道与器歧而二之”的“道器”两极化的思想,根于其“万法唯识”“诸相非相”观念。结果导致“以器为道”,使“道”落于形而下者之器。反映出郑道传不仅对程朱的道器说有准确的理解,而且对佛教理论要害处亦有相当深刻的认识。

在“心性”问题上,他认为“心者,合理与气,以为一身神明之舍。朱子所谓虚灵不昧,以具众理而应万事者也。愚以为惟虚,故具众理;惟灵,故应万事”,以程朱心性学说为基础批评佛教“性空”论,并得出“佛氏虚,吾儒实;佛氏二,吾儒一,佛氏间断,吾儒连续”的结论。

他撰写了《心气理篇》《佛氏杂辨》等哲学文章,在同佛教的论战中,他系统发挥了朱子学的观点。正是通过他对佛教教义系统而全面的批判,朱子学才获得官学地位。而且通过他的积极阐发和努力,朱子学中的理气论、心性论等领域的诸多观念和思想亦在此后朝鲜王朝性理学发展中得到进一步的继承和发扬。

修高丽史

李成桂建立朝鲜王朝后,就命令郑道传和郑总负责编纂高丽史,郑道传和郑总命其下属参考高丽历代实录、闵渍《编年纲目》、李齐贤《史略》、李穑《金镜录》等,于洪武二十八年(1395年)正月完成三十七卷《高丽国史》,李成桂亲览后十分满意,赐郑道传白金一锭、厩马一匹、彩段一匹、绢一匹。但李芳远即位后,认为郑道传书写的高丽末年历史多有不实之处,命令修改,到朝鲜文宗时终于完成了纪传体《高丽史》。

制作乐章

朝鲜王朝建国后,郑道传奉李成桂之命,创制《文德曲》《梦金尺》《受宝箓》《纳氏曲》《靖东方曲》等。

军事方面

在军事上,郑道传主张在高丽模仿唐朝所实行的府兵制的基础上加以改良,实行寓兵于农、兵农一致的军制,并规划了朝鲜王朝初期义兴三军府的制度。 同时,他主张革除私兵,将军权统一于中央。此外,他还撰写了《八阵三十六变图》《五行阵出奇图》《讲武图》《阵法》等兵书献给李成桂,用于军事训练。

郑道传主张“先防守后进攻”的战术概念。军队按照盾牌部队和步兵-弓手-骑兵的顺序进行部署,如果敌军进攻,就用盾牌组阵,在敌军接近的时候,用射击最大限度地造成损失。在此过程中,如果敌人撤退,将出动后位的骑兵追击。敌人逼近步兵营时,则左右出动骑兵攻击侧面或后方。或者由步兵在战斗中吸引敌人,然后出动骑兵以同样的方式进行打击。到了世宗时代,卞季良修改了阵法,与反对者们针锋相对,积极拥护先防守后进攻的概念。之后,经过文宗的校正,这一概念终得以保留。

外交方面

郑道传一生三次出使明朝(1384年、1390年、1392年),他在高丽王朝末期是亲明派的代表人物,主张对明事大,反对通使北元,因此还被李仁任流放会津。但是朝鲜王朝开国后的洪武二十六年(1393年),郑道传出使明朝回国途中,在山海关对人说:“好便好,不好来抢一场!”此言被明朝侦知,传到朱元璋那里,朱元璋便开始警惕郑道传。

洪武二十九年(1396年),朱元璋称朝鲜所上贺正表(上皇帝)、笺(上皇太孙)文辞“轻薄戏侮”,先后扣押朝鲜使臣柳玽、郑总等,并要求交出撰写者,否则将有开战的危险。 李成桂声称撰写者是金若恒和郑擢,以郑擢有病为由不交出,只送去金若恒。 但朱元璋之前从使臣柳玽那里得知撰写者是郑道传 ,故其后派尚宝司丞牛牛等来朝鲜,点名要郑道传来南京解释情况。李成桂又交出了权近、郑擢、卢仁度等人,但就是不交出郑道传,理由是他有病而且并未参与表笺的撰写或审查事宜。 朱元璋放回了“老实秀才”权近、不是“秀才”的柳玽以及郑总之弟郑擢(让他回家奉养老母),又说郑总、卢仁度、金若恒等人是郑道传的党羽,将他们永久扣留明朝。 后来他们被流放云南,直到朝鲜太宗时才把其中的生存者索回。

洪武三十年(1397年)二月,朱元璋向李成桂暗示如果继续用郑道传,将会给朝鲜带来灾难。 洪武三十一年(1398年)四月,朱元璋再次警告李成桂不得再用郑道传,否则就兴师问罪。 李成桂依然没有交出郑道传,而是交出成均祭酒孔俯等。 在明鲜关系恶化的情况下,郑道传及其同党南誾、沈孝生力劝李成桂攻辽犯明。 郑道传指使南誾上书称“士卒已练,粮饷已备,可以乘时复东明(高句丽始祖东明王朱蒙)之旧壤”,郑道传更是在李成桂面前“历论往古外夷得王中原者”,还“援引图谶,傅会其说”,不仅要夺取辽东,还要像北魏、金、元一样入主中原。 李成桂有所心动,严令全国将士演习《阵图》。到洪武三十一年(1398年)八月,有292名大小军官因“不习《阵图》”而被弹劾。 左政丞赵浚说服李成桂放弃攻辽的企图 ;而郑道传也在这个月末死于第一次王子之乱,此后到朝鲜孝宗为止,“攻辽”的计划就再也无人提起。赵浚说郑道传怂恿李成桂“攻辽”是为了逃避去明朝以“规免一己之祸”。 但后人认为郑道传的“攻辽”构想并非表笺问题得罪朱元璋而临时起意,而是早有预谋和野心;而郑道传不仅要对明宣战,也包含了趁机废除私兵、统一军权的意图,同时也是他个人急进的性格所致。

《朝鲜王朝实录》:道传天资聪敏,自幼好学,博览群书,议论该洽,常以训后生辟异端为己任。尝穷居偃仰,自谓有文武才……凡可以赞襄者,靡不谋之,卒成大业,诚为上功。然以量狭,多忌且怯,必欲害其胜己,报其宿憾,每劝上杀人立威,上皆不听。所撰《高丽史》,恭愍以后笔削多不以实,识者非之。初道传师事韩山李穑,与乌川郑梦周、星山李崇仁为友,情好实深。后欲纳交赵浚,谗毁三人,以成仇怨。

李穑:

①三峰道者郑宗之,立志甚高。其于学也,讲明则同圃隐,著述则同陶隐。微言之析,古调之赓,一时巨擘皆缩手袖间而不敢争。予观此录果然,然此不足论吾宗之。其居官也必尽其所当为,其遇事也不知其有所避。古之君子如吾宗之盖鲜,况今之人乎?予所慕也!予所慕也!

②三峰志尹(伊尹)志,志在天下,文章直其小才耳。

权近:

①师友三峰数十年,早钦誉望出群贤。功夫缜密常持守,义理精微已贯穿。气若吐虹冲北斗,手能扶日上中天。庙堂不变书生志,经术还兼节制权。待士洪恩双白璧,传家清德一青毡。深谋决胜于千里,广度包容则百川。垂训要明斯道正,能言力辟异端偏。竹堂自幸尝联步,棘院多惭得比肩。交匪翟公贫富变,荣如郭氏始终全。索书不鄙家鸡陋,为写新诗愧斐然。

②温厚之色,严重之容。瞻之如仰高山,即之如坐春风。观其睟面而盎背者,可以知和顺之积中也。(此言其容貌)光焰万丈,气吐长虹。方其穷而其志不挫,及其达而其德益崇。是其胸次浩然而自得者,必有因甚集义以充之者也。(此言其气象)好善之笃,处事之通。宽弘若河海之广,信果若著龟之公。则其局量规模之大,又非迂僻固滞者之所可得而同也。(此言其材器)若夫性理之学,经济之功,辟异端以明吾道之正,仗大义以佐兴运之隆。文垂不朽,化洽无穷。真社稷之重臣,而后学之所宗也。(此言其学问事业文章)

李成桂:

①卿天资纯粹,识度渊微。器能可以涵德性之全,经业可以发圣贤之蕴。养之有素,知之益精。得以存心道德仁义之咸尽,达于为国礼乐刑政之兼通。至于词赋讽扬,乃卿之余事;言辞典雅,有诗之古风。

②惟卿学穷经史之文,识贯古今之变。议论之正,皆本乎圣贤之言;臧否之明,必辨其忠邪之趣。佐我开国,有厥成功。嘉猷可以补政教之施,雄笔可以托制作之任。温温儒者之气象,嶷嶷大臣之风仪。

③卿学通古今,才兼文武,一代典章,由卿制作。

④卿学穷经史,识贯古今。雅量雄文,禀自天然之性;宏才雄德,蔚为儒者之宗。幸千载之遭逢,决大策以开国。展布所学,克著殊勋。

朱元璋:如郑道传等,乃小人之尤者,在王左右,岂能助其为善?

李芳远:

①李氏开国之功,专在赵浚与南誾耳。郑道传则善于言辞,而居功臣之列,其为功臣亦当矣,以功而论,则当在五六间矣。……父王时,谓之两郑,一梦周,一道传。梦周当王氏衰季为侍中而尽忠,道传感父王之恩而竭力,二人之道皆是矣。

②开国之功,南誾居多,至有涕泣而力白之者,若道传,则其于开国也曾无一言。其后辨嫡庶之时,又无一言以及之。至其得罪于高皇帝,则固避不赴,挟私欺君,恣其凶暴,以没其身之咎;滥杀崇仁等,以灭其口。罪不掩功,宜籍没田民,禁锢子孙。

金尚宪:国初尽杀王氏,非太祖意也,盖出于郑道传之谋。未几道传被诛,人谓道传先受其殃云。

宋时烈:不幸开国之初,奸臣郑道传等煽动危言,密行邪谋,以致太祖大王弊屣天位,昭悼二公夭阏永年,奸臣之罪,可胜诛哉?

李祘:

①郑三峰勋业之外,文章才器,国初诸贤,罕与为伦。

②郑道传、权近出处虽逊于冶隐(吉再)诸贤,其文章经纶,固一世之雄也。

韩永愚:他是文人,同时兼备“武”,性格豪放,具有革命家的素质,天资聪敏,从小就喜欢学问,博览群书,议论很有条理。……他青壮年时期正值高丽末期,外有倭寇、红巾军的侵寇而使国内扰攘,内有旧家世族的横行霸道而使政治纲纪崩溃、民生穷困。在这一时期,他经受9年的磨砺,流放、流浪生活使他加深了爱国爱民的意识,他的易姓革命运动就出自这种改革意志。他的改革运动和随之而来的王朝建国事业并不仅仅是单纯的政治实践运动,而是有理论支撑并固定为制度,在思想、制度上奠定了朝鲜王朝的基础,这一点上体现出重要的意义。

《东亚日报》:郑道传在政治上失去了灵活性。明的押送要求,强大的政敌的攻击,似乎使他患上了哪怕后退一步也是穷途末路的强迫症。在推进辽东进攻的同时,郑道传变得更加“强硬”。他没有意识到自己的势力正在逐渐缩小和被孤立。真是可惜。

身世奇闻

郑道传称其母禹氏为“荣州士族散员(禹)渊(又作延)之女” ,但他的政敌则说郑道传“家风不正,派系未明”“起身贱地”。 《朝鲜王朝实录》记载,他的外祖母金氏之父金戬曾经当过和尚,与奴隶树伊之妻通奸,生下了郑道传的外祖母,长大后嫁给禹渊,生下郑道传的母亲。后来郑道传之所以急于除掉禹玄宝,除了禹玄宝忠于恭让王之外,还有郑道传怀疑禹玄宝家族(与禹渊同族)知道他外祖母的来历并到处散布,造成他长期得不到升迁,因此加以报复。

据今韩国忠清北道丹阳地方的传说,有相士预言郑道传之父郑云敬在十年后结婚所生的儿子将成为宰相。郑云敬相信了这个预言,前往金刚山修养十年。十年之后在回老家安东奉化的途中遭遇降雨,郑云敬寄宿于丹阳三峰的草庵之中,并邂逅了当地禹氏少女。郑云敬娶此女而归,生下了郑道传。取名“道传”就是因为他在道路上诞生的。

不拘小节

郑道传有一天早上去衙门,穿靴一黑一白,坐下来后,胥吏告诉他靴子穿错,郑道传俯视一眼,微微一笑,没有换靴子。回家时,他骑马而行,笑着对仆人说:“尔毋怪乎吾靴之黑白也。左者见白不见黑,右者见黑不见白,亦何伤乎?”

各论乐事

郑道传曾与李崇仁、权近一起讨论“平生乐处”,郑道传先发言,说:“朔雪初飞,貂裘骏马,牵黄臂苍,驰猎平原,此足乐也!”李崇仁说:“山房净空,明窗静几,焚香对僧,偶坐联句,此可乐也!”权近说:“白雪满庭,红日照窗,熏室温堗,围屏拥炉,手执一卷,大卧其间,美人纤手刺绣,时复停针,烧栗啖之,最为乐也!”郑道传和李崇仁都大笑,说权近的乐事启发了他们。

妒才杀友

郑道传早年与李崇仁是好友,一起在李穑门下求学。二人皆有才名,但李穑觉得李崇仁更胜一筹。有一天,李穑看到李崇仁咏田横史事的《呜呼岛诗》,赞不绝口,过了几天,郑道传也将自己在同样题材的得意之作《呜呼岛吊田横》呈给李穑看。李穑说此诗不及李崇仁之诗,郑道传听后妒火中烧。他得势后,不仅排挤李穑和李崇仁,还指使人将李崇仁杖杀。

辩论无学

相传在规划新都汉阳时,李成桂的王师无学(自超)主张坐西朝东布置城池,以汉阳北面的白岳为东、汉城南面的南山为西。郑道传则反对道:“自古帝王皆南面而治,未闻东向也。”李成桂采纳了郑道传的意见,无学说:“不从吾言,垂二百年当思吾言。”据说当时有个托名新罗义湘大师的图谶《山水秘记》里写道,定都者如果听从僧人(即无学)所说,就可以保平安;如果听郑姓人(即郑道传)所说,那么“不过五世,篡夺之祸生;岁才二百,板荡之难至”。后来果然应验(即朝鲜世祖篡位和壬辰倭乱)。

君臣契合

郑道传赴咸州投奔李成桂时,看到李成桂军营前有一株老松,遂请留诗松上,写道:“苍茫岁月一株松,生长青山几万重。好在他年相见否?人间俯仰便陈踪。”李成桂号松轩,郑道传之诗就是劝李成桂抓住时机。朝鲜王朝开国以后,郑道传经常在喝醉酒后喃喃自语道:“不是汉高用子房,子房乃用汉高。”

洪武二十八年(1395年)十月守庚申时,李成桂召集郑道传等功臣举行宴会,并专门对郑道传说:“寡人之得至于此,卿等之力也”,约定子孙永守富贵。郑道传则以齐桓公勿忘在莒相劝,希望李成桂不要忘记坠马之事,自己也不忘被流放之事,如此可保子孙万世永享富贵,李成桂赞同,并命郑道传跳文德舞,赐其龟甲裘,君臣彻夜欢乐。

关系 | 姓名 | 备注 |

|---|---|---|

曾祖 | 郑英粲 | 官至秘书郎同正 |

祖父 | 郑均 | 官至检校军器监 |

父亲 | 郑云敬 | 官至刑部尚书 |

母亲 | 禹氏 | 荣州人散员禹渊之女 |

弟弟 | 郑道存 | 官至参判 |

郑道复 | 官至判尹 | |

妹妹 | 郑氏 | 嫁黄有定 |

妻子 | 崔氏 | 庆州人崔隰之女,封庆淑宅主 |

儿子 | 郑津 | 母崔氏,一度充军,后获叙用,官至刑曹判书,宣德二年(1427年)卒,享年六十七岁,谥僖节 |

郑泳 | 母崔氏,官至少尹,死于第一次王子之乱 | |

郑游 | 母不详,死于第一次王子之乱 | |

郑湛 | 母不详,死于第一次王子之乱 | |

孙子 | 郑来 | 郑津之子 |

郑束 | 郑津之子 | |

郑杲 | 郑泳之子 | |

郑棨 | 郑游之子 | |

曾孙 | 郑文炯 | 郑束之子,燕山君时官至右议政,弘治十四年(1501年)卒,享年七十五岁,谥良敬 |

郑道传的诗文在他被杀前一年就经其子郑津整理为《三峰集》并刊行于世。后经其曾孙郑文炯增补,变为八册,但流传不广。朝鲜正祖李祘对郑道传甚为推崇,并“惜其遗集不传于世,故心常恨之”,多方搜求后,于乾隆五十六年(1791年)重刊《三峰集》。 郑道传之诗被徐居正评为“豪逸奔放而少锻炼” ,而正祖则认为“不但文章奇伟,发难经义处又多可观”,予以高度赞赏。

今韩国忠清北道丹阳有郑道传故居保存,并建有郑道传铜像。

郑道传铜像

郑道传铜像

名称 | 类型 | 年代 | 饰演者 |

|---|---|---|---|

断肠录 | 电影 | 1964 | 张东辉 |

海贼 | 2014 | 安内相 | |

纯真时代 | 2015 | 李在龙 | |

开国 | 电视剧 | 1983 | 金兴基 |

朝鲜王朝五百年-楸洞宫大人 | 1983 | 李豪宰 | |

大剑子 | 1988 | 赵卿焕 | |

龙之泪 | 1996 | 金兴基 | |

大风水 | 2012 | 白承弦 | |

郑道传 | 2013 | 姜怡硕、曹在显 | |

六龙飞天 | 2015 | 高宇临、金明民 | |

太宗李芳远 | 2021 | 李光基 |

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。