-

朝俄密约事件 编辑

朝俄密约事件是指19世纪80年代朝鲜王朝和俄罗斯帝国签订秘密条约的历史事件。朝鲜在“甲申政变”后为避免卷入中日纷争,便寻求俄国的保护,以牵制中国和日本两国(尤其是中国),引发了朝俄密约事件。朝俄密约事件分为两次,第一次发生在1885年,关键人物是穆麟德;第二次发生在1886年,关键人物是闵泳翊。两次事件都在朝鲜的宗主国中国清朝的干预下作罢。朝俄密约事件反映了列强在朝鲜半岛的角逐以及中朝关系的微妙变化。

中文名:朝俄密约事件

发生时间:19世纪80年代

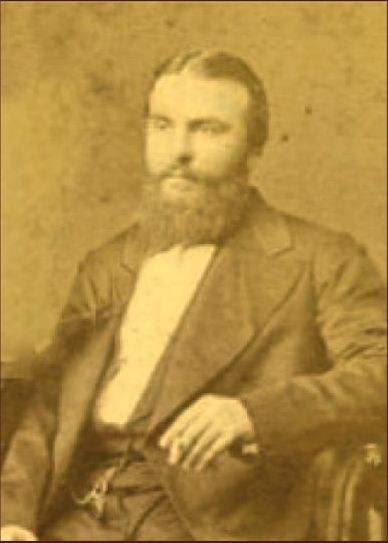

担当俄国对朝外交十多年的韦贝尔

担当俄国对朝外交十多年的韦贝尔

当时的朝鲜王朝原本在中日的影响下对俄罗斯的扩张感到十分恐惧。而自1882年“壬午兵变”以后,朝鲜就处在中日两国的竞争之中,并为中国实际控制,朝鲜国王李熙(朝鲜高宗)及掌握实权的王妃闵妃虽然表面上接近中国,但内心对当时内忧外患的中国并不放心,逐渐想到依靠俄国保护。尤其是1884年“甲申政变”后,日本国内与中国开战的呼声甚嚣尘上,朝鲜王室对此十分担心。为避免中日战火的侵扰,朝鲜统治阶级部分人士便打算寻求俄国保护。另一方面,朝鲜王室也受到了民族意识的影响,并非真正的“事大党”,内心深处想摆脱中国的羁绊,而投靠俄国正是脱离中国的好办法。此时朝鲜国内出现了以韩圭稷为首的亲俄派,他们向高宗进言说中日都不足依赖,而俄国“据天下形胜,为天下最强,为天下最畏”,故力主引俄自卫。 高宗受其蛊惑,于是朝鲜开始谋求和俄国接近,而首先便是谋求与俄国建交,在这一点朝俄两国可谓不谋而合。

但是,在中国政府的严格管束下,朝鲜的外交很难有所作为。一个人为朝俄两国的沟通打开了门路,他就是中国政府派去朝鲜的德国人——穆麟德。穆麟德在1882年底受到李鸿章之托,任朝鲜外务协办兼总税务司,控制朝鲜的外交和海关。然而,穆麟德却背叛清朝,对内一再对高宗和闵妃鼓吹“引俄拒清”,对外则暗中促成朝鲜与俄国的接触。在穆麟德的积极撮合下,朝鲜和俄国竟能瞒天过海,于1884年7月7日背着朝鲜宗主国清朝私下缔结了《朝俄修好通商条约》。此事引起了清朝的不满,穆麟德在条约签订后不久就被叫去天津问话,7月23日重返朝鲜。但穆麟德并未因此悔改,甲申政变以后,穆麟德背华投俄的活动更加频繁,终于导致了“朝俄密约事件”的发生。

酝酿

1884年12月初,朝鲜的亲日开化党发动甲申政变,很快政变就被清廷驻朝将领袁世凯率军镇压。日本因卷入这场政变,因此与中国的关系顿时变得紧张起来,风传中日即将于朝鲜半岛开战,高宗李熙和闵妃对此感到不安。于是穆麟德趁机建议说:“俄国之为邻国,宜预请该国,万一日清在朝鲜开启战端之日,务仰该国之保护。” 他在1884年12月14日与礼曹参判徐相雨一起访问日本,在与日方谈判之余,会见了俄国驻日公使达维多夫(Алексей Павлович Давыдов),明确提出把朝鲜置于“俄国保护国”(русский протекторат)的地位,并派遣士兵保护高宗。 这是朝鲜方面首次对俄国提出的“保护”要求。达维多夫没有当即答应,而是派参赞士贝耶(Алексей Николаевич Шпейер)访问朝鲜,以探明朝鲜的形势与朝鲜政府的意图。1884年12月30日,士贝耶抵达朝鲜首都汉城(今韩国首尔),1885年1月1日觐见高宗,他还在汉城与中日代表接洽,并特别会见了穆麟德。穆麟德又一次极力怂恿俄国保护朝鲜,他说虽然朝鲜感激清军平定甲申政变,但朝鲜需要更强大的保护者,故希望俄国视朝鲜如保加利亚而予以保护;如果俄国不想这样做,那么就把朝鲜变成比利时那样的中立国作为回报,朝鲜租借给俄国一个不冻港(如迎日湾)作为军港,双方为此要签署秘密条约。 但是,士贝耶只是来探明情况的,并没有缔约的委任,故朝俄双方未在这时达成密约,不过这为后来的朝俄密约做好准备。

士贝耶(一作士贝邪)

士贝耶(一作士贝邪)

就在穆麟德、士贝耶往来于汉城与东京的同时,朝鲜高宗又派出了近臣金镛元、权东寿、金光训、申先郁四人为密使,于1885年2月11日由朝鲜庆兴府渡图们江潜入俄境,向俄国边境当局递信称:“尽管朝鲜和日本订立了条约,但是由于发生了暴乱事件(甲申政变),我们现在不指望它的友谊;至于中国,虽然它把我们国家变成它的保护对象,但是我们对它也不抱有希望。我们把目光转向了贵国……”他们还表示:“朝鲜不希望请中国人来防卫,因为我们惧怕清军的强化和完全的隶属”。 俄国沙皇听说后要求滨海边疆州当局保护朝鲜,滞留俄国的另一名朝鲜人赵重协(后改名赵重应)则抄录了这份敕谕,内有“命皇城(指北京)之大臣出使朝鲜,批准国书陆路通商一事,专任此大臣与朝鲜政府相议,审度利害,务使朝鲜有利无害”“命东海滨省将军及东海水师诸大将自行驾驶兵船,巡视朝鲜沿海,尽心保护,无受他国侵犯”等内容。

缔结

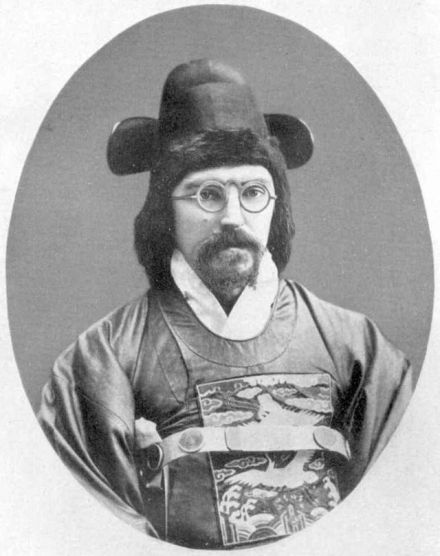

第一次朝俄密约事件的关键人物——穆麟德

第一次朝俄密约事件的关键人物——穆麟德

就在此时,发生了英国强占朝鲜巨文岛的事件,巨文岛事件促使俄国对“朝俄密约”作出迅速反应。俄国外交大臣吉尔斯在1885年5月7日上奏沙皇时强调:“我们在朝鲜最终目的不是取得同其他国家同样的地位,而是在这个国家确立我们绝对的影响力,取得这样的结果不仅会对我们太平洋地区产生有益的影响,还会影响其他国家。朝鲜对于我们在远东的地位而言,如果不是危险的邻居,那么就是在复杂的政治环境中我们不得不顾及的邻居。” 5月16日,穆麟德会同严世永为处理巨文岛事件第三次渡日,他利用这个机会在长崎致电达维多夫公使,表示朝鲜国王已经同意了“朝俄密约”,请按既定计划实行。而此前,达维多夫就已经收到了关于沙皇敕裁“朝俄密约”的通报,遂于5月18日派士贝耶再赴汉城以履行“朝俄密约”的内容。

转折

然而,此时朝鲜国内的事态发生了变化。此前在高宗和闵妃的授意下,由穆麟德和金镛元等人分两路行动,进行勾结俄国的秘密外交,朝鲜政府及中日等各国毫不知情。但是金镛元、权东寿等人的行动被中国吉林珲春副都统依克唐阿侦知,遂由吉林将军希元转咨北洋大臣李鸿章,李鸿章乃于1885年6月5日命驻朝商务委员陈树棠质问朝鲜。 在此稍早前,金镛元等人的活动也被朝鲜内部知情人告发。 当时的朝鲜政府主要由金允植、金炳始等“事大党”(亲华派)把持,因此均不同意联俄,此事遂败露了。朝鲜高宗对此矢口否认,外务督办金允植则招来赵重协(赵重应)、金光训、申先郁对质,最后把他们及金镛元等5人流放了事。

金镛元等人的诡秘行动东窗事发以后,高宗和闵妃迫于中国及朝中事大党的压力,不得不暂时放弃联俄的计划,再加上《中日天津会议专条》已经缔结,中日将同时从朝鲜撤军,战争阴云消散,因而贪图苟安的高宗和闵妃也就不再坚持引俄自卫了。但是士贝耶并不了解朝鲜的变化,仍按原计划出使朝鲜,于1885年6月9日抵达汉城。士贝耶来朝后的第一件事就是和穆麟德秘密制定了《俄国陆军教官招聘协定细案》。穆麟德害怕朝鲜政府中的事大党官员反对,没有经过朝鲜政府,直接秘密将此《细案》呈给了国王。但是穆麟德所托呈约稿之人将约稿内容报告给了外务督办金允植,于是继金镛元等人的活动后,穆麟德的行动也跟着败露了。金允植知道了此事后联合金宏集(金弘集)、金炳始等人向国王力谏“此非小事,万不可轻准” ,阻止国王接受。但是高宗不想放弃此次“引俄”的机会,秘密派了三个近臣去见士贝耶。这三人告诉士贝耶,国王同意接受俄国军事教官,但是由于事大党的掣肘不得不秘密进行,国王近称臣和士贝耶约定:高宗会见士贝耶时,先不提聘请俄国军事教官的事;士贝耶离开汉城时,高宗会给他一封聘请俄国军事教官的亲笔信,等俄国军事教官来朝鲜己成为事实后,高宗再命令政府签署聘请俄国教官的正式协议。

独当一面、阻止朝俄密约的金允植

独当一面、阻止朝俄密约的金允植

士贝耶刚走,高宗就派吏曹参判南廷哲来到中国天津见李鸿章,商定对俄方针及要求清军暂缓撤军。 1885年7月20日,日本外务卿井上馨又委托驻华公使榎本武扬将自己拟的《朝鲜外务办法》八条献给李鸿章,这实际上是日本调整对朝、对华政策的一个体现,里面全是承认中国宗主权的内容及教中国如何防俄的问题。 由此可见日本为了成为朝鲜半岛最终的大赢家而采取的灵活策略,即先假借中国之手抵制强大的俄国,避免俄国搅局,其后再打败中国。此后清廷在朝鲜行事基本与《朝鲜外务办法》吻合,李鸿章在第一次朝俄密约事件后所撰的《复朝鲜国王》也多有引用《朝鲜外务办法》的内容。不久,李鸿章下令罢黜第一次朝俄密约事件的关键人物——穆麟德,以美国人墨贤里(H.F.Merrill)和德尼(O.N.Denny)取代穆麟德,分别任朝鲜海关总税务司和外交顾问。另一方面,李鸿章也知悉了高宗和闵妃的贰心,便于1885年10月放回了壬午兵变后一直软禁在中国的国王生父兴宣大院君李昰应,借以牵制高宗和闵妃。同时,又任命负责护送大院君的武官袁世凯为驻扎朝鲜总理交涉通商事宜大臣,以三品道员的头衔监视朝鲜,加紧对朝鲜的控制。第一次朝俄密约事件就以这样的结果这样收场了。

背景

袁世凯

袁世凯

进入1886年以后,朝鲜的亲俄派不断抬头,事大党势力衰落,高宗“时以三千里山河臣服于华为耻” ,闵妃也“厌讳藩属”“尤忌华干预” ,故高宗和闵妃成为亲俄派的后台。亲俄派以闵妃外戚为首,另有洪在羲(后改名洪启薰)、金嘉镇、郑秉夏、赵存斗、全良默、金鹤羽(出身俄国朝侨)、蔡贤植(通俄语)等近臣策应。此外,高宗还将第一次朝俄密约事件时被发配的金光训、申先郁等秘密释回,策划新一轮“朝俄密约”,尤其是申先郁的妻子,因懂俄语,遂成为闵妃与俄国驻朝公使馆的联络人,闵妃还让她教外戚闵致宪之妾俄语。除此之外,闵妃还与韦贝尔的妻子及小姨子孙泽(德国阿尔萨斯人)过从甚密。袁世凯于1886年7月初略知朝鲜王室又在酝酿引俄,但未明其详。

发生

当时,朝鲜事大党大臣、兵曹判书兼亲军右营使闵泳翊因事去中国,1886年7月上旬返回朝鲜,而后高宗和闵妃便把联俄的秘密任务交给他。但是闵泳翊并不支持联俄的做法,多次诤谏而无果,最后在1886年7月25日向袁世凯告密,称朝鲜又准备与俄国签订密约。 此后几日又来见袁世凯数次。第二次朝俄密约至此浮出水面。袁世凯并未立刻决定采取手段,而是等密约文件出笼后再行动。8月5日,袁世凯致电李鸿章,斥责力主附俄之金嘉镇、郑秉夏诸小人,并谴责一心“背华自主”的国王李熙,建议清政府抢在俄国之前“先派水师,稍载陆兵,奉旨迅渡,废此昏君,另立李氏之贤者,次以数千兵继渡”。 而他在暗中已与兴宣大院君李昰应相勾结,准备立他的长孙李埈镕为新王。 李鸿章接报后,已有安排海军快船去朝鲜海面“操巡”的打算,但因局势并无明显变化,故未立即采取重要措施。醇亲王奕譞也认为事情相当难于把握,曾有“既难无题作文,又虑棋着落后” 的感慨。

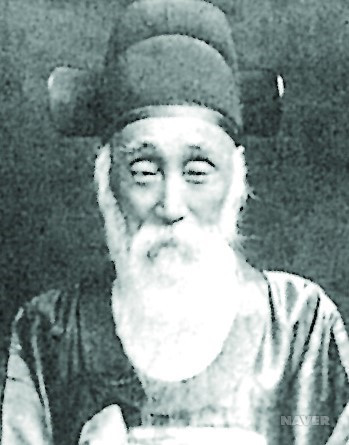

告发第二次朝俄密约的闵泳翊

告发第二次朝俄密约的闵泳翊

当时中朝之间的电线发生故障,故袁世凯于8月11日连发的五次电报至8月13日才被李鸿章收到,至此朝鲜引俄之谋完全暴露。李鸿章感到事态严重,一面致电驻俄公使刘瑞芬,请其探商俄国不要接受朝鲜的请求;一面致信醇亲王奕譞。李鸿章在信中指出,“今事虽秘密,机缄已露,碍难迁就。恐非诛乱党、废国君无以挽回局势。”但中国派兵应慎重,因而打算派曾在朝鲜管理电报的陈允颐以查看电线为名赶赴朝鲜,与袁世凯、大院君密商废黜高宗之事。如果大院君有能力发动政变,诛灭亲俄派,可于政变后向中国请兵,稳定局势。然后再考虑是否请旨派钦差大臣赴朝,废国王立新君。 奕譞将李鸿章的主张上奏慈禧太后,慈禧太后于8月17日降懿旨,指出现时情事未定,应先做好防俄的军事准备,并酌调兵轮到朝鲜海面游弋,等陈允颐和刘瑞芬将办理情况电告后,再请旨办理。 其后吴安康、丁汝昌率南北洋军舰大部出动,游弋朝鲜,以壮声势。

就在清廷高层紧锣密鼓地筹商之际,袁世凯也采取行动,与朝鲜撕破脸皮了。袁世凯于8月14日就“密约”一事向来访的朝鲜署理外务督办徐相雨提出严厉的质问。徐相雨惊恐万状,归告国王。袁世凯一不做二不休,旋即邀请内署及诸营将来其官邸宴会,席间厉辞责问“密约”之事,并持一捏造的电报称中国已决定出动金州七十二营来朝鲜问罪,不日可到。朝鲜官员满座皆惊,纷纷离席入告国王。其后民心惶惶,高宗大恐,派领议政沈舜泽、右议政金宏集及内外诸臣接踵到袁世凯处辩白,表示国王和政府对此事均不知情,肯定是小人假造。袁世凯表示:既然国王及政府不知情,就应将文稿索回;如系假造,就应查办作假者。又恐吓朝鲜诸臣说:“圣朝东顾,义尽仁至,何负于朝鲜?有此一举,显系背华。如天朝震怒,将兴大师问罪,未知韩何以应?!” 而后又与大院君共谋,并让大院君入宫向高宗及闵妃等人痛陈利害。大院君“入宫执王手大哭,并泣奏大王大妃” ,此举值得注意,因为这是与废君联系起来的。朝鲜高宗是奉大王大妃赵氏(神贞王后)旨意入承大统,而大院君的“泣奏”当是以历史上燕山君、光海君以大妃(贞显王后、仁穆王后)名义所废之先例来恐吓高宗,导致宫中哭声一片,唯独闵妃佯装淡定地说:“索回文凭即可无事,华虽百万兵,何恸之有?” 当时袁世凯的叔叔袁保龄亦吩咐袁世凯“朝(鲜)之君臣既不认帐,此时此事即可宕延下去,一字不必提,专心做构乱召变文字,以便韩有民变,石老(指大院君,号石坡故称石老)可借词出头,中国可借题发兵”。 可见袁世凯勾结大院君所策划的废君政变即将出炉,再加上清军军舰相继东渡,朝鲜局势可以说到了千钧一发的程度。

结束

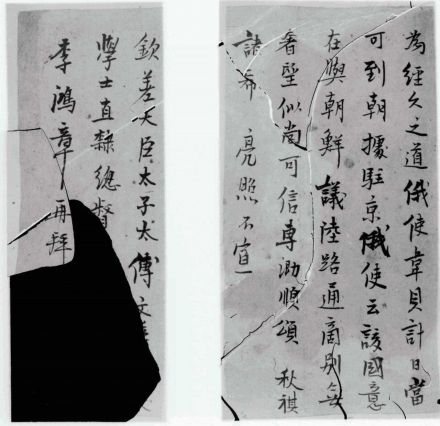

李鸿章劝告朝鲜高宗亲华的信函

李鸿章劝告朝鲜高宗亲华的信函

事后,朝鲜高宗于1886年9月派外务督办徐相雨去中国,分别向北洋和礼部表明“朝鲜无异志”,清政府则晓谕朝鲜国王亲贤臣、远小人。袁世凯亦在1886年9月底向高宗面呈“谕言四条”、“时弊十款”,力劝其改革内政,固依中国;又作《朝鲜大局论》,指出朝鲜对华向背之得失利害,断言朝鲜非依靠中国不足存。此后直到甲午战争,朝鲜政府再无引俄之举。俄国则通过1886年秋李鸿章-拉德仁会谈及1887年2月、1888年5月的两次远东问题特别会议上确立了维持朝鲜现状的不干涉政策。

争议

第二次朝俄密约事件疑点很多。最大的疑点便是韦贝尔所收到“密约”的真实性。朝鲜高宗一直坚称密约不存在,若有必是伪造;袁世凯则认为密约存在,朝鲜是在抵赖;韦贝尔虽然对外表明没有密约之事,但他的确收到过密约。而这个密约的真实性在当时即被人怀疑,如朝鲜政府的美籍顾问德尼在事件发生时就指出这是英国人捏造的;而据英国驻朝领事庄延龄(E.H.Parker)致朝鲜海关总税务司美国人墨贤理的密信中披露,所谓的“密约”乃是英国前任驻朝领事贝德禄(E.C.Baber)一手炮制的。而他的目的正是通过挑拨中、俄、朝之间关系,借中国之力赶走俄国、控制朝鲜,为英国继续占领巨文岛制造借口。 若果真如此,袁世凯和李鸿章被英国人耍的团团转,竟然起了废君的念头,使中朝关系降至冰点。好在李鸿章等决策者谨慎处理,没有按袁世凯怂恿的那样兴兵废君,才使事件得以平息,免为英国人所利用。所以墨贤理评价道:“看来袁世凯在这件事中并不是个诡计多端的阴谋家,反而变成人家(指英国)戏弄的傀儡。” 但是英国伪造“密约”一说,只有庄延龄的孤证,故亦难下断语。

德尼则在1886年11月就第二次朝俄密约的真伪问题谈到:“英国从两年前就不顾朝鲜的多次抗议,占领了巨文岛,之后又持续向中国建议撤销朝鲜王朝政府,将其并入中国。当然没有任何理由就撤销政府是不可能的,所以袁世凯就开始为此制造借口。他指责国王写下了要求俄国保护的信函并加盖国玺,且承诺找出证据,而令他狼狈的是后来事实证明那是一份伪造的公文。估计或者是他自己写的,或者是别人拿给他看,他又愚蠢地当真了。” 即认定袁世凯才是第二次朝俄密约事件的始作俑者,甚至推断密约可能就是袁世凯本人伪造的。

另外,此次密约的关键人物——闵泳翊的行动也是疑点。事实上,与韦贝尔直接联络、求俄保护的正是他本人,向袁世凯告密的也是他本人。而告发高宗与闵妃联俄的做法关系到他所属的闵妃集团的生死存亡,且其行动自相矛盾,难以解释。袁世凯在当时就推测闵泳翊如此矛盾行为的动机有如下几种可能性:一是闵泳翊见朝鲜国王与亲俄派决心引俄,自知诤谏无效,便假装执行联俄政策,但暗地却请求中国解决;二是当时朝鲜国王的本来目的是先挑拨他国与中国争斗,趁中国力不能支再来引俄,闵泳翊便想趁着中国还有力时先引俄,使其在中国干预下平息下去;三是闵泳翊也是亲俄派,他在引俄时先试探中国态度,如果中国不过问便继续进行下去;四是闵泳翊与朝鲜亲俄派政斗,便假意顺从其引俄之谋,但却密通中国,借助中国之手铲除亲俄派。 如果与前面所提及的英国领事贝德禄伪造密约一事结合来看的话,第二次朝俄事件也有可能是出于闵泳翊的计谋,他为了达到某种目的,与贝德禄合谋,假称或利用国王命令去见韦贝尔,并交给他假密约,然后再向袁世凯告密,但没料到袁世凯不仅限于铲除亲俄派,更要废黜国王,因此闵泳翊十分尴尬,遂远走香港,拒绝出面作证。1887年袁世凯又招闵泳翊回朝鲜商议废君,结果闵泳翊不仅告发了废君阴谋,还与袁世凯彻底反目,此后滞留中国不返。然而闵泳翊的动机到底如何,因缺乏史料佐证,也无法明确地弄清楚了。

朝俄密约事件的实质是列强在朝鲜半岛的角逐的体现,并且与同时发生的巨文岛事件构成了这一时期远东地区俄英争霸的缩影。朝俄密约事件牵涉国家非常多,朝鲜、俄国、中国、英国、日本都不同程度的卷入了这场事件,这说明了那时的朝鲜已经沦为各大国的争夺之地。然而,所谓的“朝俄密约”(尤其是第二次),仍是捕风捉影的产物,历史学家对于到底有无书面密约仍无定论。但有两点是肯定的:第一,两次朝俄密约事件不管是事实还是传闻,都是沙皇俄国“南下政策”和朝鲜王室出现亲俄倾向相结合的产物;第二,两次朝俄密约事件的发生对当时中朝的宗藩关系产生恶劣影响,使中朝关系发生严重波折,加剧了朝鲜对清朝的离心。

对于俄国来说,两次朝俄密约事件只是俄国进军朝鲜的起步,尚未发展到侵略或干涉的地步。如果说第一次朝俄密约事件中的俄国还有一定主动性的话,第二次则完全是被动卷入的。事后俄国也确立了维持朝鲜现状的不干涉政策,直到甲午战争日本打败中国后,俄国势力才全面渗透朝鲜,开始同日本争夺朝鲜半岛。而朝鲜的积极性则比俄国强得多,但由于中国的干涉和俄国的消极,才在两次朝俄密约事件后暂时对俄国断念。中国表面上平息了两起风波,但朝鲜王室并未放弃自主之路,他们稍后又去寻求美国帮助,于是引发了派使西国之争(朴定阳事件)。

甲申政变后,朝鲜高宗进行了朝俄密约事件等一系列“背华自主”的外交活动,但均都遭中国干涉而未达目的,而高宗遇事不敢负起责任,每每矢口否认,推诿臣下,导致他的威信降低。时人评述:“上凡于外交之事,始出独断,而一或溃裂,辄委咎于下,故任事之臣首鼠不肯戮力”。 另外,因为第二次朝俄密约事件所引发的严重事态,闵妃受到惊吓而害了场大病,朝鲜官民亦抱怨闵妃集团引俄招来这么多麻烦。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。