-

中韩通商条约 编辑

《中韩通商条约》是1899年9月11日中国和韩国在韩国首都汉城(今首尔)签订的条约。中国清朝政府的代表是徐寿朋,大韩帝国政府的代表是朴齐纯。双方条约文本均为汉字,共计15款。中方文本原存于中华民国外交部,现寄存于台北外双溪国立故宫博物院恒温恒湿的库房保存。《中韩通商条约》是这两个国家在当时极少数对外签订的平等条约之一。该条约的签订不仅标志着大清帝国与大韩帝国正式建立了公使级外交关系,也开启了中国与朝鲜半岛官方平等交往之先河,具有重要的历史意义。

中文名:中韩通商条约

签署时间:1899年9月11日

签署地点:首尔

当事方:中国韩国

中国代表:徐寿朋

朝鲜王朝过去一直是中国明朝和清朝的藩属国。朝鲜发生“壬午兵变”以后,清王朝加强了对朝鲜的控制,与之签订了包括《中朝商民水陆贸易章程》、《仁川口华商地界章程》在内的一系列条约,获得了领事裁判权、海关监管权、外交监督权等许多特权。这些条约都被认为是不平等条约,但当时中国和朝鲜的地位本来就是不平等的,因此这也无可厚非。1894年,日本挑起甲午中日战争,并于当年7月23日攻占朝鲜王宫景福宫,另立兴宣大院君为首的亲日傀儡政府。7月25日,日本发动丰岛海战,终于引爆了甲午战争,而朝鲜亲日政府也在同一天宣布“朝鲜从此为自主之国,不再朝贡”,废除与中国签订的一切条约,并“委托”日军驱逐驻朝清军。1895年1月7日,朝鲜国王李熙(朝鲜高宗)率世子及文武百官参拜宗庙,宣誓《洪范十四条》,第一条即称“割断依附清国虑念,确建自主独立基础”。朝鲜半岛与中华帝国上千年的宗藩关系就此终结。

中韩通商条约

中韩通商条约

1897年10月12日,高宗自称皇帝,改国号为“大韩帝国”。唐绍仪不以为然,他对清廷报告了高宗称帝的动机及原拟国号为“大华”后改为“大韩”以后,不屑地数落道:“僭窃之极,从古未闻。似此妄自尊大,不知戒慎,恐东方之祸机亦即伏于此矣!” 然而当时的大韩帝国却一再恳请与清朝复交,派外部大臣闵种默等人一再交涉。唐绍仪对他们的回答仍然冷淡,表示“此事攸关昔年体制,我政府定不愿与闻”,并说韩国没有自主之权,与清朝建交是“徒存臆想”。 可见当时清朝内心仍然将韩国视为自己的属邦,不愿意放下体面和自尊。但两国山水相连,交往已久,而且有共同的国家利益,中韩建交不可能延宕太久。再加上当时清廷对李熙称帝持观望态度,而列强又陆续承认其称帝的事实,甚至俄国和日本分别于1898年3月2日和6月12日劝告清廷与新生的大韩帝国建交。 清廷也逐渐缓和态度、放下身架,与韩国接触并决定签订条约,建立平等外交关系。

清光绪帝(德宗)

清光绪帝(德宗)

1898年11月,徐寿朋带着国书前往天津,准备搭船赴任。但由于船期和天气等原因延误了些许时日,又加上此时韩国国内独立协会运动达到高潮,官民冲突加剧,政局动荡不安,因此决定推迟赴韩日期。徐寿朋于12月初前往上海,待韩国独立协会及万民共同会骚动平息后再动身。1899年1月22日,徐寿朋等人乘坐南洋兵轮赴韩。1899年1月25日,徐寿朋抵达韩国首都汉城(今首尔)。韩国对其热烈欢迎,韩方史料记载“清国公使徐寿朋今日入来时,南门(崇礼门)外壮设白布,遮日云也。徐氏乘四人轿,垂红阳伞,又此随员马上客,不知其数云耳。” 大韩帝国高宗皇帝也于徐寿朋到来前的1月14日任命外部大臣朴齐纯为全权大臣,负责与清朝缔约建交事宜。 1899年2月1日,高宗李熙身着西式礼服,在庆运宫咸宁殿接见了徐寿朋,并接受了徐寿朋亲递的国书。 徐寿朋在给清廷的奏折中写道:“臣当率参赞官恭赍国书前赴韩宫,其宫内府及外部大臣在关门内休憩所迎候。迎入少息,引带登殿。韩皇西装戎服,握手为礼,立受国书。臣展读颂词,韩皇答语慰劳,复行握手。臣一鞠躬退出。计连进殿门近御座,前后共三鞠躬。该国仍用肩舆送回。照西洋通例也。”

韩光武帝(高宗)

韩光武帝(高宗)

徐寿朋来韩在韩国朝野引起了不小的震动,一时传为盛事。毕竟中韩已经断交了5年,更重要的是这是数千年来中国首次平等对待朝鲜半岛,使臣也不像过去数百年的“敕使”那样高高在上(过去朝鲜时代“嘉礼”(大婚)、“因山”(国丧)和“迎敕”(迎接中国使臣)被称为“三大费”)。尽管当时的韩国新闻管制很严,不许本国报纸报道国书,但韩国人(尤其是知识分子)争相购买《朝鲜新报》等外国人办的报纸,阅读徐寿朋带来的国书,许多人看到中韩终于建立平等外交关系,表示非常欣慰。

从1899年2月15日起,徐寿朋开始和朴齐纯进行缔约谈判。在以后7个月间,中韩双方全权代表在汉城就相关问题进行了8次谈判,分别为1899年的2月15日、4月19日、5月5日、6月7日、6月15日、23日、30日、7月18日。 双方的主要争论在于华商汉城撤栈和派员勘界的问题,最后达成妥协,汉城撤栈缓议,边界问题亦采取搁置争议的态度。在谈判过程前后,徐寿朋也表现出对韩观念的变化,比如他在中国初接圣旨时,在谢恩折中称:“查朝鲜为东瀛弱国,使臣须专对长才,推以大字小之仁,用绥藩服,赞居中驭外之道,式固邦交” ,仍以“字小”的心态视韩国为藩邦;但在谈判结束后,又称“韩国昔为藩属,今作友邦。时势迁移,莫可回挽。盱衡往事,良用慨然” ,虽然仍流露出对宗藩关系的一丝挂念,但已经将韩国作为平等的“友邦”了。他对韩国观念的这一变化可以说在中国人中非常具有典型性。而此时中国和韩国虽然不再是宗主国和属国的关系,但余温尚存,这从1899年8月15日徐寿朋致清政府报告中可以看出:“韩国昔为藩属,今作友邦,新号甫称,旧情犹在。君臣上下,多存向旧之心,而韩皇独念中朝,悃忱犹切……三次进宫,韩皇每次必请皇太后、皇上圣安,词意殷殷,颇形恳挚……其各部院大臣亦间有以土产见赠者,俱称不忘朝廷旧恩,故于使臣亦加亲爱”。

条约在7月下旬基本敲定,1899年9月11日,中韩两国终于签订了通商条约,正式建交,中方称为《中韩通商条约》,韩方称为《韩清通商条约》(韩语:한청통상조약)。同年12月14日,两国交换条约批准书。至此,中国清朝和大韩帝国建立了公使级外交关系,从此中韩关系进入一个平稳发展的时期。

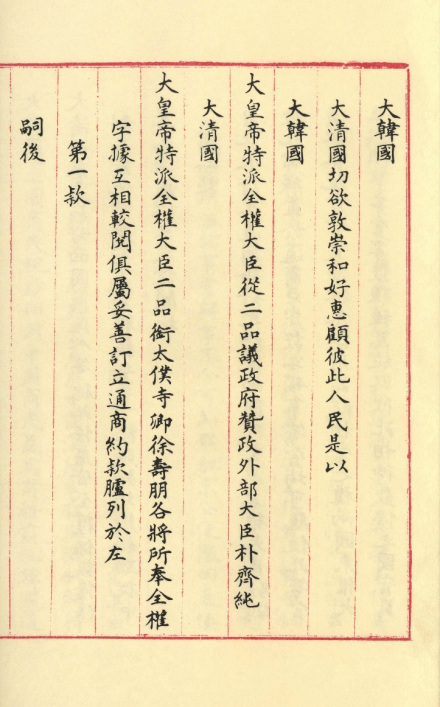

大清国、大韩国切欲敦崇和好,惠顾彼此人民。是以大韩国大皇帝特派全权大臣从二品议政府赞政外部大臣朴齐纯、大清国大皇帝特派全权大臣二品衔太仆寺卿徐寿朋,各将所奉全权字据,互相校阅,俱属妥善,订立通商约款,胪列于左:

第一款

嗣后大清国、大韩国永远和好,两国商民人等彼此侨居,皆全获保护优待利益。若他国遇有不公轻藐之事,一经照知,均须相助,从中善为调处,以示友谊关切。

第二款

自此次订立通商和好之约后,两国可交派秉权大臣驻扎彼此都城,并于通商口岸设立领事等官,均可听便。此等官员与本地方官交涉往来,俱用品级相当之礼。两国秉权大臣与领事等官,享获种种恩施,与彼此相待最优之国官员无异。领事官必须奉到驻扎之国,批准文凭,方可视事。使署人员往来及专差送文等事,均不得留难阻滞。惟所派领事等官,必须真正官员,不得以商人兼充,亦不得兼作贸易。倘各口未设领事官,或请别国领事兼代,亦不得以商人兼充。若两国所派领事官办事不合可知,照驻京公使,撤回更换。

第三款

韩国商民并其商船前往中国通商口岸贸易,凡应完进出口货税、船钞并一切各费,悉照中国海关章程,与征收相待最优之国商民税钞相同。中国商民并其商船前往韩国通商口岸贸易,应完进出口货税、船钞并一切各费,亦悉照韩国海关章程,与征收相待最优之国商民税钞相同。凡两国已开口岸,均准彼此商民前往贸易,其一切章程税则,悉照相待最优之国订定章程、税则相同。

第四款

一、韩国商民前往中国通商口岸,在所定租界内赁房居住,或租地起盖栈房,任其自便。所有土产以及制造之物与不违禁之货,应许售卖。中国商民,前往韩国通商口岸,在所定租界内赁房居住,或租地起盖栈房,任其自便。所有土产以及制造之物与不违禁之货,均许售卖。在彼此通商口岸租地盖房、修建坟茔及交完地租地税等事,均应遵守该租界章程及绅董公司章程办理,不得违越。

二、两国通商口岸,除各外国公同租界外,如有一外国专管之租界,则租地、赁房等事,一遵该租界章程,不得违越。

三、在韩国通商口岸所定租界外,准外国人永租或暂租地段、赁购房屋之处,中国商民亦应享获一切利益。惟租住此项地段之人,于居住、纳税各事,应行一律遵守韩国自定地方税课章程。在中国通商口岸所定租界外,准外国人永租或暂租地段、赁购房屋之处,韩国商民亦应享获一切利益。惟租住此项地段之人,于居住、纳税各事,应行遵守中国自定地方税课章程。

四、两国商民在两国口岸通商界限外,不得租地、赁房、开栈。违者将地段、房、栈入官,按原价加倍施罚。

五、凡在各口租地时,均不得租有勒逼。其出租之地,仍归各本国版图。

六、两国商民,由货物所在之国内此通商口岸输运彼通商口岸,一遵相待最优之国民人所纳之税钞及章程禁例。

第五款

一、中国民人在韩国者,如有犯法之事,中国领事官按照中国律例审办;韩国民人在中国者,如有犯法之事,韩国领事官按照韩国律例审办。韩国民人性命、财产在中国者被中国民人损伤,中国官按照中国律例审办;中国民人性命、财产在韩国者被韩国民人损伤,韩国官按照韩国律例审办。两国民人如有涉讼,该案应由被告所属之国官员按照本国律例审断,原告所属之国可以派员听审,承审官当以礼相待。听审官如欲传询证见,亦听其便。如以承审官所断为不公,犹许详细驳辩。

二、两国民人,或有犯本国律禁、私逃在彼国商民行栈及船上者,由地方官一面知照领事官,一面派差协同设法拘拿,听凭本国官惩办,不得隐匿袒庇。

三、两国民人,或有犯本国律禁、私逃在彼国地方者,一经此国官员知照应即査明交出,押归本国惩办,不得隐匿袒庇。

四、日后两国政府整顿、改变律例及审案办法,视以为现在(1899年)难服之处俱已革除,即可将两国官员在彼国审理己国民人之权收回。

第六款

中国向不准将米谷运出外洋。韩国虽无此禁,如或因事恐致境内缺食,暂禁米粮出口,经地方官知照后,自应由中国官转饬在各口贸易商民,一体遵办。

第七款

倘有两国商民欺罔炫卖、贷借不偿等事,两国官吏严拿该逋商民,令追办债欠。但两国政府不能代偿。

第八款

中国民人准领护照,前往韩国内地游历、通商,但不准座肆卖买。违者将所有货物入官,接原价加倍施罚。韩国民人亦准请领执照,前往中国内地游历、通商,照相待最优之国民人游历章程一律办理。

第九款

一、凡兵器各项军物,如大小炮位及炮子、开花弹子、各种火枪、装枪药筒、附枪刀刺、佩带腰刀等、札枪、硝火药、棉花药、烈火药及他轰烈各药等,应由两国官员自行采办,或商人领有进口之国官员准买明文,方许进口。如有私贩运售者,査拿入官,按原价加倍施罚。

二、鸦片在韩国系禁运之物。中国人如有将洋药、土药运进韩国地方者,査拿入官,按原价加倍施罚。

三、红参一项,韩国旧禁出口。中国人如有潜买及出口未经政府特允者,均査拿入官,仍分别惩罚。

第十款

两国船只在彼此附近海面,如遇飓风或缺粮食、煤、水,应许其收进口内,避风购粮,修理船只。所有经费,均由船主自备。地方官民应加援助,供其所需。如该船在不通商口岸及禁往处所私行贸易,不论已行未行,由地方官及附近海关官员拿获船只货物入官。违犯之人,按原价加倍施罚。如两国船只在彼此海岸破坏,地方官一经闻知,即应饬令将水手先行救护,供其粮食,一面设法保护船只、货物,并行知照领事官,俾将水手送回本国,并将船、货捞起。一切费用,或由船主,或由本国认还。

第十一款

凡两国官员、商民,在彼此通商地方居住,均可雇请各色人等,襄执分内工艺。

第十二款

两国陆路交界处所,边民向来互市。此次应于订约后重订陆路通商章程税则。边民已经越垦者,听其安业,俾保生命财产。以后如有潜越边界者,彼此均应禁止,以免滋生事端。至开市应在何处,俟议章时会同商定。

第十三款

两国师船,无论是否通商口岸,彼此均许驶往,船上不准私带货物。惟有时买取船上食用各物,均准免税。其船上水手人等,准听随时登岸,但非请领护照,不准前往内地。如有因事将船上所用杂物转售,则由买客将应完税项补交。

第十四款

此次所立条约,俟两国御笔批准,至迟以一年为期,在韩国都城互换,然后将此约各款彼此通谕本国官商,俾得咸知遵守。

第十五款

中、韩两国本属同文,此次立约及日后公牍往来,自应均用华文,以归简易。

光绪二十五年八月初七日。

大清帝国钦差议约全权大臣二品衔太仆寺卿徐寿朋。

光武三年九月十一日。

大韩帝国特命议约全权大臣从二品议政府赞政外部大臣朴齐纯。

1905年各国驻韩公使合影(中有清公使)

1905年各国驻韩公使合影(中有清公使)

《中韩通商条约》签订以后,中韩正式建交。清朝先后任命了3任驻韩公使,1任代理公使;韩国先后任命了3任驻清公使,1任署理公使。1905年11月17日,日本强迫大韩帝国签订《日韩保护协约》(《乙巳条约》),剥夺了韩国的外交权,清朝驻韩及韩国驻清的公使机构随后被撤销。《中韩通商条约》遂自动作废。

国家 | 姓名 | 任期 | 国家 | 姓名 | 任期 |

|---|---|---|---|---|---|

大清帝国 | 徐寿朋 | 1898.8.13—1901.9.15 | 大韩帝国 | 沈相薰 | 1899.12任命,未赴任 |

许台身 | 1901.7.17—1905.2.7 | 朴齐纯 | 1901.1.31—1904.2.2 | ||

曾广铨 | 1905.2.7—1905.12.2 | 朴台荣(署理) | 1904.2.3—1904.3.31 | ||

钱明训(代理) | 1905.12.2—1906.2.3 | 闵泳喆 | 1904.3—1905.12.14 |

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。