-

郑新潮 编辑

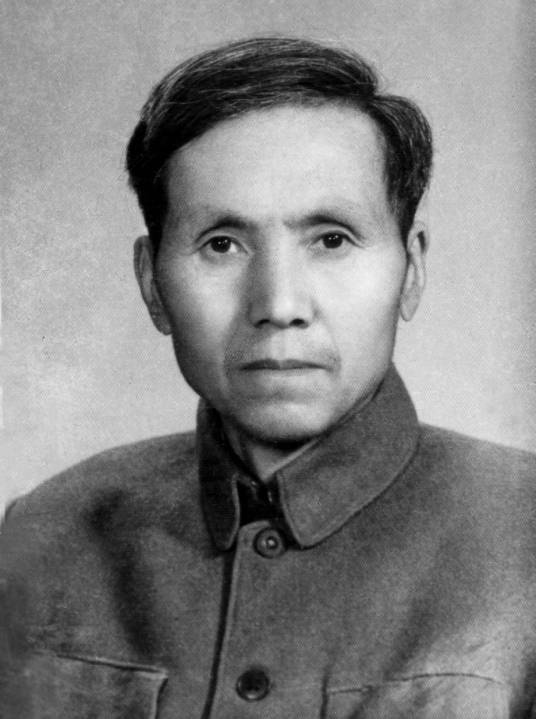

郑新潮(1913.10-1986.1),男,原名:郑荣芳。辽宁沈阳新民人。中国人民解放军炮兵事业的早期建设者之一,中国人民解放军军马事业的创始人。抗战时考入黄埔军校炮科,亲历黄埔学潮,面见蒋介石,因强谏抗战未果,奔赴延安,与毛泽东和朱德座谈。任延安抗大首席炮兵教官,创建延安炮校、宣化炮校、沈阳炮校、东北民主联军炮校、朱瑞等炮兵学校。八路军炮兵专家、军马行家,文人中的军人,军人中的文人。解放初,在军委炮兵司令部工作,受毛主席与朱德专门接见,此后郑新潮陪伴皇叔载涛工作10年,出任政协委员,终年74岁。

中文名:郑新潮

别名:郑荣芳

民族:汉族

出生日期:1913年10月

逝世日期:1986年1月

毕业院校:黄埔军校、延安抗大、军事学院

职业:革命军人、炮兵专家、军马行家

主要成就:创建第一个军马场朱德授解放勋章

出生地:辽宁新民

代表作品:郑新潮诗词集、《牧马之歌》小说

24岁郑新潮在黄埔军校尉官总队

24岁郑新潮在黄埔军校尉官总队

事件背景

1938年,郑新潮随国民党黄埔高级炮校

1950年8月10号,毛泽东主席签署《中央人民政府人民军事委员会委任令》,委任载涛为中国人民解放军炮兵司令部马政局顾问,载涛也成为行政13级的解放军高级干部。1950年,万毅和苏进把郑新潮找来,郑新潮陪同陈锡联去中南海面见中央领导,在中南海**厅里,全国第一届政协委员于毅夫、全国第一届人大常委高崇民,早已坐在那里等候,并表示:经过在大面积军民中筛选,最终挑选了郑新潮。随后,他们进里屋受到毛主席和朱德的接见,朱德表示:以前让郑新潮在延安做炮兵教员,今天找郑还是做教员,郑新潮立即表示没问题!毛主席:这个教员还不好当哩。是做人的思想转换工作。是让郑陪伴清朝光绪皇帝的弟弟,清逊帝傅仪的七叔--载涛,通过交朋友,让他了解新中国社会的先进性,人民当家做主人发生翻天覆地的变化。后来,载涛心里很不平静地说:“新中国诞生了,我载涛也新生了!”。

郑新潮(左一)载涛(右二)在军委马政局

郑新潮(左一)载涛(右二)在军委马政局

1950年,在中国人民政治协商会议第一届全国委员会第二次会议上,经郑新潮攥写、载涛先生提交的“改良马种,以利军用”政协提案得到批准,并被毛主席任命为军委马政局顾问。 随后,郑新潮与载涛先生视察了牡丹江军马场、扎兰屯军马场、 西北山丹军马场、规划红山等军马场,提出宝贵的建设性意见。

1953年,周恩来在中南海接见了郑新潮和载涛,并当面签署了军马事业发展规划方案。由于郑新潮是早期致力投身八路军炮兵和军马技术研究,军委炮司同志们都熟悉地称谓他:炮兵技术专家、军马研究行家。此后,郑新潮被军委炮司颁授主任研究员的技术职称(部、军级文职),又列为中国畜牧兽医学会理事、军事顾问。随着体制的变更,马政局转入总后,他继续默默为军马事业工作。

右侧是郑新潮在牡丹江军马场时和北京军委炮司马政局时的照片。

新中国成立后我军最多时曾拥有26个军马场,这其中包括山丹军马场、牡丹江军马场、红山军马场、岷县军马场、昭苏军马场,肇东军马场,白城子军马场、扎兰屯军马场等。

共同在延安军政大学学习

共同在延安军政大学学习

1939年,郑新潮与张学思都是辽宁新民籍,同在抗日军政大学第三分校直属队一起学习生活,两人朝夕相处,无话不谈。结为好友。每天下午下课后,篮球场上龙腾虎跃,众师生们都会看到张学思与郑新潮两人围着篮球场边走边聊,年复一年的友情,留下了难忘的足迹和相伴的身影,凝塑着两人形影不离的形象。

1940年9月14日,东干队队长张学思告别了延安,奔赴晋察冀敌后抗日根据地。

1941年10月初,张学思从晋察冀到延安开会,张学思找到阔别一年多的郑新潮,看到郑正筹备延安黄埔同学会,他对郑说:为了不引人注目,自己编造了别的名字,曾考入了黄埔军校,因西安事变的各种因素影响和连累,他最后离开了军校。10月4日,延安黄埔同学会召开成立大会,郑找到张学思,邀请他也前来表示祝贺。

在延安篮球场旁散步

在延安篮球场旁散步

1948年底在辽宁火车站匆忙见到一面,由于郑新潮运兵、带兵,在很短时间述说有限,张学思说:他非常情愿从事教学工作,当前正筹建学校教育工作。由于火车要启动,便匆忙离去告别。

1970年5月28日 在张学思去世的前一天下午,张学思的挚友郑新潮带着自己的儿子来到北京一个兵营里,他们巧妙地骗过了几道看守的查问,最终找到张学思,此时,长期处于昏迷状态的张学思早已经说不出话,当他见到在延安最好的多年挚友亲临,眼神一亮,神态忽然振作清醒了,他爬起来并把床头的闹钟推到地上,女监护员闻声拿来纸笔,他仰卧在病床上,愤然写下了“恶魔缠身”四个大字,郑新潮反复追问:是病魔缠身吧?,他摆摆手,又写了第二遍。郑新潮问他“恶魔缠身”是什么意思?张学思面部表情愤恨已极!他没有回答。其实恶魔就是林彪、江青反革命集团,这伙恶魔缠死了张学思将军,在他生命的最后一刻,对林彪、江青反革命集团滔天罪行进行的鞭挞!

抗战时期

筹建延安黄埔同学会。 1939年,郑新潮在黄埔军校高级炮校尉官总队,当时,东北籍学员激进抗战情绪高涨,因军校禁书引发了东北籍,在黄埔军校中闹起“黄埔学潮”事件,郑新潮是被几千名师生推举出两名学生代表之一,去面见蒋介石,强谏抗战未果,毕业后经爱国民主人士高崇民、于毅夫引荐,郑带着5名黄埔同学奔赴延安,在杨家岭受到毛泽东和朱德的接见, 在座谈时,同学们各抒己见。郑新潮提出了建立延安黄埔军校同学会的想法,目的是联络同学感情、交流军事技术、统一爱国思想、团结一致抗战。 主席打断了郑的话说:“这个想法很好,

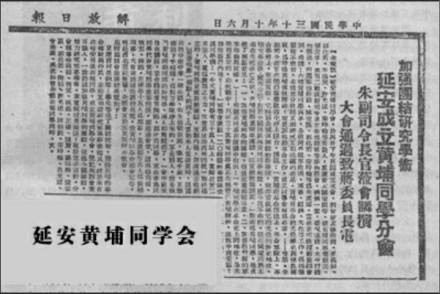

当年媒体报导成立大会和致蒋委员长电

当年媒体报导成立大会和致蒋委员长电

可以通过同窗校友之情,促进爱国统一战线!”。当时,在场的贺龙让郑新潮找郭化若筹划延安黄埔同学会的前期准备工作。郭化若(黄埔四期)对成立延安黄埔同学会早有打算,他让郑先统计人数,哪一期学员,专业学科等等,先摸底造册,多做一些前期的具体工作。1941年10月4日,由徐向前、郭化若等人发起和倡导成立的延安黄埔同学会,在延安中央军委总政部军人俱乐部,召开了黄埔同学会延安分会成立大会。延安百余名黄埔同学参加的大会。《解放日报》中华民国三十年十月六日(1941年10月6日),大幅版面报导了黄埔同学会延安分会成立新闻。为:《延安成立黄埔同学分会》,副标题:朱副司令长官莅临讲话,大会通过致蒋委员长电。在筹建办会过程中程子华、郑新潮等投注了大量的精力,做了许多筹备的具体工作。

文革后

文革后筹谋新时期黄埔同学会。延安黄埔同学会是抗战时期的历史产物,随着抗日战争的结束,延安黄埔同学会在抗战阶段的性质和任务都已经结束,延安黄埔同学会不解自散。1979年郑新潮撰写了《关于成立中国黄埔同学会的建议》,当时没有打字机,他让自己的儿子用手抄写了30份,并带着儿子在京去找了许多延安老领导、老同事和解放军中的黄埔校友,通过他们向中央领导转交建议。

郑新潮被列入河北石家庄黄埔分会会员

郑新潮被列入河北石家庄黄埔分会会员

亲历阶段黄埔

阅兵

阅兵

郑新潮虽军旅生涯,戎马一生,跨越了枪林弹雨,度过战火纷飞的岁月,当革命胜利和事业成功的时候,他却厌烦追逐官吏中的功名利禄和炫耀荣耀,面对黄袍加身,他说我诚愿为民族的炮兵崛起甘当教员,郑新潮当了一辈子的教员,教员的身份伴随着他走过了曲折的一生。

青年文化教员

九一八事变后,他在青年时代,从奉天(沈阳)师范毕业后,就当上了的新民家乡国文(语文)教员。

抗战时期教员

国军教员。1937年,七七卢沟桥事变后,他投笔从戎考入黄埔军校步兵科,临毕业前又在五千名学员选拔中,

一举考入黄埔高级炮校—尉官总队,在黄埔军校毕业后,分配到炮六旅,当了炮兵训练官,尉官炮兵教员。

炮兵教学与演练

炮兵教学与演练

引导教员。张学思到延安后,中央领导为了转化这位张张作霖帅府贵子的骄贯习气,以适应八路军的抗战思想体系,在军中挑选郑新潮作为陪伴张学思的人选,因为郑与张都是东北籍同乡,曾在北平读书,有着黄埔之缘。现同在延安,不仅都有志同道合的激情抗战心愿,而且都是无党派人士。上级挑选郑并采取寓统战于情感之中的方式,耐心做他的思想转换和引导工作,在郑与张学思朝夕相处一年多时间后,张学思勇于吃苦耐劳,调到晋察冀军区成为指战员。沈毅是留法的国民党高级军械工程师,1943年,经周恩来动员邀请沈毅来到延安参加革命,中央领导和统战部也是按照上述做法,让郑采取寓统战于情感之中的方式,耐心做沈毅的思想转换和引导工作,后来沈毅在延安炮校和哈尔滨军工大学中发挥了作用。

炮校教员。1939年至1944年间郑一边做炮兵教员,一边筹建延安炮校,他收集教具、编写教材和筹划建校方案。1945年延安炮校成立后,郑任延安炮校观测通迅系炮兵教员。

架设炮位

架设炮位

在延安创办炮校最缺乏的是炮兵教员,中央统战部动员郑给敌占区黄埔同学大量写信,拉更多的黄埔同学们来延安抗战、当教员。1942年延安整风运动中,保安处发现敌占区给郑大量的回信,有通敌之嫌疑,并把掌握的回信作为证据,郑与延安抗大76%的受审人员一样,被打成“特务”“特嫌”,中央统战部曾指使郑写信的人员也未能幸免,致使郑更无法解脱自己的清白。此后郑成为康生整风运动的战利品—反面教员。

郑新潮(右三)南泥湾

郑新潮(右三)南泥湾

不当教员。郑的挚友张学思赴晋察冀战场后,郑也想上前线去,不想留守后方当教员,想辞教挥武,

奔赴疆场,饶勇杀敌,实现初衷。贺龙向朱德反映了教员们思想的波动,毛泽东在召开了全体教员大会上说:当教员好,我历来就是教员,年轻时候曾当过小学教员,也当过校长,由于政治局势斗争的复杂,我不得不弃教从政,闹起秋收起义、上了井冈山。我以前是教员,直到今天也是教员。其意思是让大家(包括郑)安下心来继续做教员。

解放战争时期

宣化炮校教员。1945年9月,郑随延安炮校奔赴东北战场,途径宣化受敌军阻击,待命屯宣化。当时日军投降缴获大量炮弹和火炮,军委炮兵朱瑞首长令郑筹建宣化炮校,任宣化第一期炮兵教员。

继任教员。1946年至1947年期间,郑新潮赴黑龙江筹建炮校,他先后筹建了延安炮校、宣化炮校、东北人民自治军炮校、东北民主联军炮校,朱瑞炮校,连续继任炮校教员。当时,军界誉他为八路军炮兵专家,刚解放后,军委炮兵司令部初始筹建,就先挑选郑新潮调到炮兵司令部工作。

新中国成立后

皇叔教员。1951年,在全国政协委员于毅夫、全国人大常委高崇民的引荐下,郑新潮随军委炮兵司令部陈锡联的陪同下,在中南海受到毛泽东与朱德的专门接见,朱德说:经过在军民中大量的筛选,最终挑选你陪同

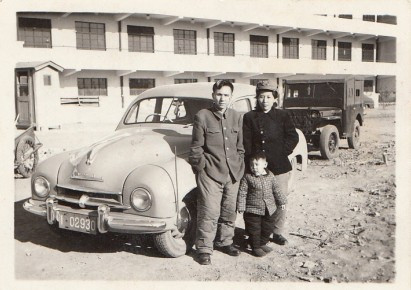

左为郑新潮与妻儿,解放初载涛摄

左为郑新潮与妻儿,解放初载涛摄

授勋教员。1952年郑新潮参加了由朱德组织编辑《中国人民解放军炮兵军战史》的编写工作,郑新潮

提出了:炮兵是战争之神,炮校是炮兵之母,军马是炮兵之足的议案。1955年授军衔后,于1956年朱德发在向郑新潮颁发授勋章时说:当教员好!,你是八路军首席炮兵教员,也是思想(转化引导)教员,从抗战到解放一直当教员,还是当教员好哇!

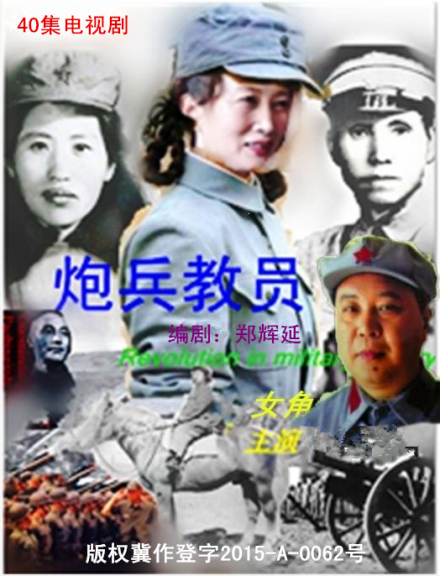

电视剧《炮兵教员》

电视剧《炮兵教员》

在郑与载涛相处8年时间里,载涛向郑传授许多军马知识,此后郑成为解放军兽医学院客座教授(军马教员)、中国兽医协会理事兼军马军事顾问,当时,军内称郑新潮是:军马行家,炮兵专家,军委炮兵司令部(后改制转到军委总后勤部)授予他为:军级文职主任研究员。

文革前后时期

媒体对恢复高考的报道

媒体对恢复高考的报道

家庭教员,。1978年,改革开放后,郑新潮恢复军籍,退休后,在家庭里甘当起家庭育子教员,在刚刚恢复高考后,其五个子女一起考上了大学,引起社会热议,各媒体纷纷报道了:《搏击逆浪的五兄妹》“五子登科”新闻。

他的五个子女在大学毕业后,都当上了大学的教授。形成两代人接力的“教员之家”。三个孙子均考入北京大学,他们在硕士、博士后毕业后也成为教员,形成三代人接力的“教员世家”。

张寒晖歌曲集

张寒晖歌曲集

但是,这些珍贵的作品在炮火连天的岁月和战火纷飞的行军中以及部队迁移中与“文化大革命”频繁抄家中,已被洗劫得残存无几。

文革中一部份藏书被焚烧

文革中一部份藏书被焚烧

主要著作

一,小说:《军马战歌》文学体裁:小说,50万字,1955年--1965年完稿,郑与邻居李英儒《野火春风斗古城》作者研讨后写的稿。

曾任八路军首席炮兵教官

曾任八路军首席炮兵教官

三,教材:郑新潮从1939年至1945年,在延安抗大(军事学院)是八路军首任炮兵教官,与此同时,他继续着手筹建延安炮兵学校的具体工作,在此期间他编写了八路军第一部《延安炮校教学方案与教材》。经郭化若等首长审改和审批后作为延安炮校教学教材。此原始手稿是郑新潮珍爱的心血,一直保存到“文化大革命”中,在批斗中作为“黑学术”被烧毁。他目睹怒火,泪洗心肠。(待续)

诗词四首

悼念贾陶首长 1976年10月31日于军委炮司五棵松招待所

十载残杀女后阴,告别遗体抚昨今。

伯乐知我哭方皋,爱马今悲少将军。

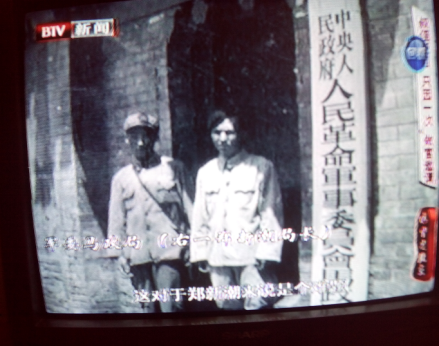

图1

图1

挥戈沈阳戳蒋旅,冲囚渭水护周心。

碧血献身忠于党,论定英雄泪洒襟。

注:1946年,贾陶任东北军区炮兵司令部副司令员兼炮兵学校副校长、校长。

(图1:2016年北京电视台新闻频道播出)

炮校岁月

在抗日战争时期,1938年,党中央和军委急需发展八路军炮兵事业,但筹建延安炮校最迫切的就是到哪里寻找稀缺的炮兵技术教员。没有炮兵技术教员,建立炮校也是图有虚名,只好暂时搁浅下来,等待时机成熟。

1938年,在党的地下爱国组织的引领下,郑新潮在黄埔军校高级炮校带动积极抗战的东北籍黄埔师生掀起“黄埔学潮”,郑新潮被几千名黄埔师生推选为两名学生代表之一,受到蒋介石接见,郑强谏抗战未果。后在东北民主爱国组织阎宝航、高崇民的引导下,郑带着5名黄埔生毕业后奔赴延安,先后受到毛泽东、朱德、贺龙等首长的接见后,他们肯定了“黄埔学潮”是黄埔军校青年的一次积极抗战的爱国主义行动。主席和朱德听取了关中警备一旅政委习仲勋、南汉宸的汇报后笑着说:好哇!老蒋精心培养的黄埔高级炮校毕业生输送到延安来了,这说明我们的统战工作是有效的。

中国军网解放军报采访郑的后代

中国军网解放军报采访郑的后代

1945年4月,针对郑新潮等几名炮兵专职技术教员总是急于上战场,总想用炮火抗日,收复失地,存在不能安心教学的心态。毛泽东主席在延安杨家岭接见了炮兵学校的教员和干部,他勉励大家要努力钻研炮兵学科,让学员们真正掌握炮兵专业知识,将来像种子一样到各部队去生根开花结果。炮校像母鸡孵蛋,不断繁衍,不断发展我军的炮兵事业。在谈到炮兵教员所发挥的作用与价值时,毛主席与朱德在大会上幽默地说:三军可夺帅,炮兵教员绝不能丢哇!表达军委首长对炮兵教员的重视与珍惜。为了安稳炮校专职技术教员的急躁上战场的心态,此后,中央和军委决定对延安炮兵专职技术教员增发了薪金和待遇,郑新潮等5名专职炮兵技术教员的薪金标准从2块大洋增发到3块大洋,还有增发新军衣、大灶改为中灶等,而当时的中央领导和军委领导的薪金说是发5块大洋,但实际才发4块大洋,省下来补贴给炮兵教员。可见对炮兵教员的重视与珍惜。

一直到1945年8月15日,苏联红军出兵后日本投降,郑新潮等一直安稳炮兵教学,在教学中敬业投身八路军创建炮兵学校事业。并培养了好几期炮兵军事人才。此后,由于战争的需要,郑新潮等奔赴东北战场,从创建延安炮兵学校开始,沿途又创建宣化炮兵学校、东北自治军炮兵学校、东北民主联军炮兵学校、朱瑞炮兵学校五个炮校。大批炮兵军事人才后来在抗日战争、解放战争和抗美援朝中发挥了作用,大部分成为我军炮兵中、高级炮兵指挥官,有的成为军委、各野战军、各大军区炮兵正副司令员。

抗战人物

张寒晖当年在延安的邻居郑云燕曾回忆:“1942年,我随母亲邵清廉从奉天(沈阳)千里迢迢徒步来到延安,寻找从黄埔军校毕业来到延安抗大的父亲郑新潮。那时我仅有5岁。在延安大家都穿着破破烂烂的军装,土里土气的外表不像国民党军人那样威武。可是,在延安就是这些看似不起眼的一大群人,却是中国最有才华的一群人。张寒晖就是其中的一个。”

郑云燕说,在相邻相处的岁月里,总是看到张寒晖在紧张地工作,不是写歌就是谱曲,夜晚他的窑洞里也总透出油灯的光亮,哼唱的歌曲声中常伴有阵阵的咳嗽声。

也正是那一年,张寒晖作为边区文协代表,参加了延安文艺座谈会。会后,还参与了陕甘宁边区艺术学校的筹备工作。

在那个战火纷飞、音信阻隔的年代,用一曲《松花江上》感动了无数抗日军民的张寒晖并不知道,在同遭日寇蹂躏的家乡,儿子张林格十几岁就参加了抗日游击队,担任爆破组组长,还是村里“抗日青年先锋队”的负责人之一。同样,虽然常把“俺爹在外搞革命,我在家乡打鬼子”挂在嘴边,年轻的张林格也不知道,在冀中大平原上也广为传唱的《松花江上》的作者,竟是自己朝夕挂念的父亲。

1945年春,张寒晖罹患感染性肺气肿,由于医疗条件差,身体越来越虚弱。次年3月初,张寒晖因肺部感染引起水肿,造成心力衰竭,出现昏迷。3月11日晚,年仅44岁的张寒晖在延安溘然长逝。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。