-

邵清廉 编辑

邵清廉,在抗战时期和解放战争时期,参加筹建延安炮校、宣化炮校、东北自治军炮校、东北民主联军炮校、朱瑞炮校等五个炮校,1947年创建牡丹江军马场。她是延安抗战女干部,解放军军马事业和军马场创始人之一;和平年代,她不索取,廉洁走过了人生的下半程。

中文名:邵清廉

国籍:中国

民族:满族

籍贯:辽宁法库县蓝旗堡子

出生日期:1914年10月

逝世日期:2004年8月

毕业院校:北平辅仁学院、延安女子大学

信仰:共产主义

1914年10月,邵清廉生于辽宁新民(1914年区划辽法库县)蓝旗堡,自幼敏学,念道德经,性格直爽,开明豁达,属书香门第,大家闺秀,赋诗吟句、琴棋书画样样精通,父邵万生,持祖传秘方,救死扶伤,医术精湛,驰名遐迩,设邵公馆,母邵菅氏。

1932年2月,邵清廉与郑新潮在沈阳结婚

1932年2月,邵清廉与郑新潮在沈阳结婚

1936年,与丈夫随流亡儒生涌入北平在辅仁学院读书,纳新文化、新思维。后因身孕和战乱回归家园。在邵清廉的身上:一方面,有着中国封建孔孟之道的道德品质,另一方面,也有西方基督教的道德约俗。中西双重道德的约诚为邵清廉的优良品质奠定了基础。她与丈夫的爱情与品德的交织构成了她人生的价值。

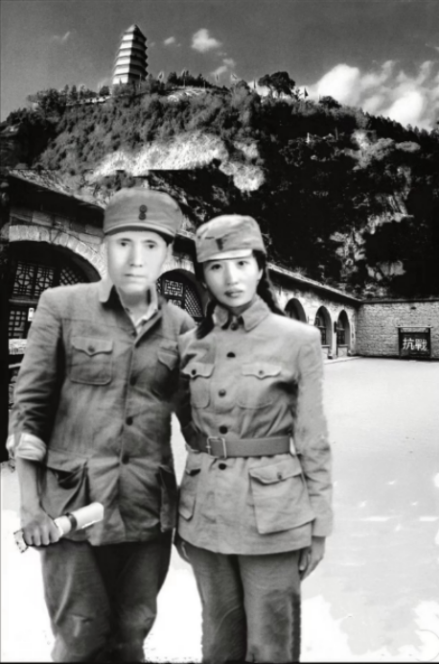

邵清廉携子千里徒步到延安,与丈夫郑新潮共同抗战

邵清廉携子千里徒步到延安,与丈夫郑新潮共同抗战

邵清廉进入延安女子学校学习后,成为八路军女干部

邵清廉进入延安女子学校学习后,成为八路军女干部

邵清廉全家随大部队奔赴东北战场

邵清廉全家随大部队奔赴东北战场

创建各炮校

邵清廉与郑新潮(东干队)是延安炮校的教员被分配到张家口接续筹建宣化炮兵学校。邵清廉等迅速投入了筹建宣化炮校(现炮兵指挥学院),此后,宣化炮校进行了几期培训班的教学课程。1945年12月后,延安炮兵学校先后改名为:“东北人民自治军炮兵学校”“东北民主联军炮兵学校”“朱瑞炮兵学校”,直至解放后宣化炮兵学校才得以复兴。

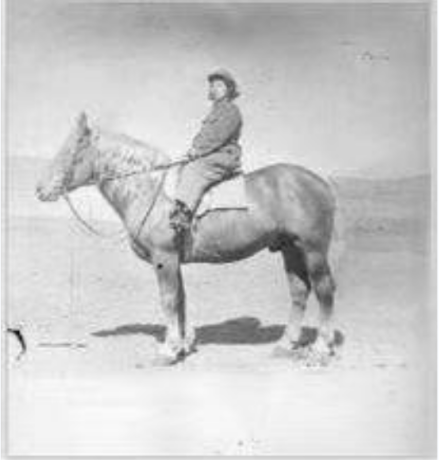

创建军马场

邵清廉与丈夫白手起家,创建全军首个军马场(牡丹江)

邵清廉与丈夫白手起家,创建全军首个军马场(牡丹江)

创建军马基地

从1947年开始,郑新潮、邵清廉夫妇在东北牡丹江、扎兰屯、肇东等地建立军马场,共建立了36个军马配种站,还在肇东、太康、安达等地建立起军马牧草基地。军马场的广泛建立为全国马种优化起到了推进作用,并取得了良好效果。1953年,郑新潮受到毛泽东、周恩来的充分赞誉和表彰。

1947年,邵清廉随部队抵达牡丹江,东北战场炮火正酣,炮兵前线告急缺马,邵清廉接到军委炮兵副司令贾涛指令:立即在牡丹江筹建军马场。邵清廉带着几名伤残战士,在荒野的土地上(只有几间破旧土房)开始创建全军第一个军马场--牡丹江军马场。此后,又建立了肇东军马场、扎兰屯军马场等。

捐赠军马

邵清廉在军委马政局工作,携子女留影

邵清廉在军委马政局工作,携子女留影

1951年邵清廉右与郑新潮左在军委配备的车前

1951年邵清廉右与郑新潮左在军委配备的车前

抗美援朝

她创建了全军第一个军马场--牡丹江军马场,此后,又建立了肇东军马场、扎兰屯军马场等,军马场提供的数万匹军马无论在解放战争还是朝鲜战争中都发挥了巨大的作用。

错改命运

1955年下半年,总后勤部裁撤了马政局。裁员中,邵清廉被错误的按照战士复原到地方,半年后,此时,邵清廉未能赶上1956年授军衔的机遇。1965年3-5月总后勤部改编增设军马局,再度召回许多被错误复原的女干部,她们官复原职后,党地十届三中全会后,她们都按照军级待遇了。而邵清廉因当时通讯落后,失去联络,加上文革丈夫被冲击和家境变迁,一直中断了与军队的联系,未能恢复军籍,在遗忘的角落,过着煎熬困苦的生活。

晚年生活

邵清廉断了依靠丈夫工资经济来源,依靠子女赡养生存下来

邵清廉断了依靠丈夫工资经济来源,依靠子女赡养生存下来

清廉离世

2004年8月医治无效病逝,享年91岁,立碑与丈夫合葬于辽宁省新民县“东蛇山”青松翠柏之下。

巾帼英雄

邵清廉,党的优秀女干部,解放军军马场事业和军马场最早的创始人之一。传统女性的柔美和巾帼英雄的刚强在她身上完美融合。千里寻夫矢志不渝,一生经历千难万险,她在军马背上演绎了独一无二的传奇一生!

军马女将

邵清廉作为解放军军马事业和军马场创始人之一,军马场提供的数万匹军马无论在解放战争还是朝鲜战争中都发挥了巨大的作用,军马事业和军马场的创建载入中国人民解放军军战史。

(中华人民共和国国史学会汇编)

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。