-

破山禅师 编辑

破山禅师(1597年一1666年),俗姓蹇,四川地区绥定府(今达州市)大竹县人。出身于豪门世家,是明代蹇忠定公后裔。

十九岁时,有感于世事沧桑,毅然厌弃尘凡出家,为行脚僧,孤身出蜀,到湖北的破头山闭关修禅,立誓要以七日为限,剋期取证。在闭关到最后一天,他发誓:“悟不悟,性命在今日矣!”竟于中午时候,信步举足,坠于万丈悬岩之下,将左脚跌伤而豁然开悟。

自此出山南行,遍参诸方,末后至金粟,拜在密云圆悟禅师座下,受到印可,并于崇祯二年付以法流。次年秋天,他又住持了原由曹洞宗主持的嘉禾东塔寺,实际上成为身祧临济、曹洞两宗的一代宗匠。

别名:号海明,俗姓蹇,名栋宇,字懒愚

所处时代:明朝

出生地:顺庆府大竹县

出生日期:1597年

逝世日期:1666年

主要成就:住持原由曹洞宗主持的嘉禾东塔寺身祧临济、曹洞两宗的一代宗匠

主要作品:《伏虎寺开学业禅堂缘起》、《楞严经》

本名:破山禅师

破山禅师(1597~1666),号海明,俗姓蹇,名栋宇,字懒愚,是明末清初我国一位著名的佛门巨匠、诗人、书法家,是明末清初重要禅宗大师,是著名禅院双桂堂的开山祖师,世有“小释迦”之称,在我国西南地区的佛教传承中拥有巨大的影响力。破山海明一生弘法精进,广收门徒,推动了清初的僧伽教育,他所撰写的《伏虎寺开学业禅堂缘起》是其禅学教育思想的精辟总结。

破山禅师祖籍渝城(今重庆市主城),于明朝万历二十五年(1597)出生于竹阳(今四川省达州市大竹县)。父名蹇宏(弘),母徐氏。《破山禅师年谱》说他“本渝州忠定公后裔” ,蹇忠定公即明朝的重臣蹇义。破山海明禅师,临济宗第三十一世,是开法西南禅宗的领袖人物,对明末清初时期云南、贵州、四川、重庆、湖北、湖南的佛教禅宗影响甚为卓越。

十九岁毅然在本地寺庙削发出家,法名海明,号旭东。1616年出川。

1619年来到湖北黄梅的佛教圣地四祖寺、东禅寺参禅,在破头山结庐,清修苦行,阅读大量佛经和高僧著述。因为有感于明代江山易主,山河破碎,自号破山。

1622年,他曳杖东游,受法于浙江鄞县, 天童寺高僧 密云禅师 门下,由于他的学识渊博,颇得密云禅师的厚爱。

1632年,“大难七次”的破山,辞师西归四川。先后在万县的广济寺,梁平的太平寺、万年寺讲经说法,刊刻经书,振兴禅院,终于名声大震。

1653年,在梁平县万竹山始建双桂堂。门徒众多,双桂堂被尊为西南各大丛林寺庙之首。名标《中国佛教》史册。

传说明末著名女将军秦良玉是他皈依弟子。

家国不幸,生灵涂炭,破山禅师降生在一个天灾人祸连绵不断的岁月。就在他出生的那一年(1597),荷兰殖民者首次闯入广东沿海地区,大肆掠夺,创列强掠夺中华的先声。明王朝却极尽奢华,腐败无能,上下官员贪婪无度,导致国家财政不济,国库空虚。为弥补财政赤字,加大盘剥税收力度,陷人民于水深火热的生活之中。农民承受不起大量税收,只好出外逃亡度日,造成大量的土地无人耕种。天灾人祸与强征暴敛,人民饥寒交迫,甚至揭竿而起,为生存而斗争,如万历二十七年(1599),农民出身的杨应龙率领民众攻陷重庆綦江。綦江离破山禅师的家乡大竹县仅数日路程,年仅两岁的破山禅师很可能就经历了这场无情的战争。

万历二十九年(1601),山东、山西、河南、陕西、四川等省发生严重的饥荒,导致饿殍遍野,白骨累累。出生在多事之秋,注定了他一生坎坷不平的命运。

破山四岁时“形貌端正,七处平满,生含异质,幼挺奇标,只是终日不语,”有一天,他听到隔壁的佛教居士在家里诵《金刚经》,到“若以色见我,以音声求我,是人行邪道,不能见如来”时,竟开口跟随念诵起来。

破禅法师

破禅法师

破山生平第一次接触到佛教,是在十岁的时候。一次,破山看到一个举止安详而仪态端庄的僧人,只见这位仪表非凡的法师徐步而行,袈裟飞扬,在他幼小的心灵中留下了美好而崇高的印象。他虽然不懂得深奥的佛理,但眼前的境象让他仿佛看到了博大精深的佛教文化。至此,他便留心佛教文化,生起了以出家人为处世典范的信心。

当时广大农村地区流行童婚陋习,年仅十三岁的破山也不例外,在父母的操办下,依当地的风俗习惯举行了成婚礼。巴县刘道开在《破山和尚塔铭》中说:“(师)生含明睿,质挺奇标,亦聚妻而生子,同耶输与罗睺。” 蹇宏期待儿子早日成家立业,继承这万年不熄的烟火,破山却“人情世事,略不经心”,令父母深感不安。就在他婚后的第二年,父母竟在无情的饥荒岁月里相继去逝,这对年轻的蹇栋宇来说,打击是非常严重的。生活的艰辛及丧亲的阵痛,令他倍感人生的无常与凄苦,才满十八岁的破山,即“时常婴病,自觉世间俱属无常幻境”。为了排遣心中的不快,他远涉名山大川,作逍遥游。在游历的过程中,他见到寺宇巍峨,梵刹庄严,使他想起了幼年所遇到的僧人形象,历历在目,出尘之念油然而生。破山在《自述行实》中说:见壁间有志公禅师劝世歌,予读至“身世皆空”处,不觉堕泪如雨,将从前恩爱等事,一时冰解。至夜获一梦,如四山相逼,中间只有一路,有一僧对予诵偈云:欲脱娑婆出苦緾,急欲精进莫贪眠,声声只把弥陀念,自有莲花托上天。诵毕不见,山僧当夜醒来,自此一心念佛,志愿出家。(《破山语录》卷21)

破山产生出家念头后,更是不经世事,游历佛寺古刹,甚至不顾兄长的反对,将妻子安置完毕,竟出家去了。他“闻姜家庵大持和尚,精严戒律,高志有德,慕礼为师”。(《自述行实》)破山抛却尘念,依大竹县姜家庵的大持律师出家了。大持律师见破山慧根深厚,是可造就的人才,便为他取名海明,号旭东,意思是像东方的初日一般冉冉升起,照鉴天地万物,以此寄托他将佛法的度世精神传播到世界的每一个地方。因大持律师德高年迈,体力不支,难以教化新进学僧,就指派本寺的容光长老为剃度师。这时的破山刚满十九岁。

十九岁的破山出家于大竹县姜家庵,礼大持律师为师。大持律师以年事已高而难以承担教化重任为由,让他跟随容光法师学习。在短短几个月后,大持长老竟然圆寂。因容光法师的见地及佛学修养均难以令破山满意,他只有另觅师承。听说邻水县延福寺有一位专弘《楞严经》的慧然法师,破山便欣然而往,跟随慧然法师学习《楞严经》。破山在家从宝志禅师所著的《劝世歌》明白了世事苦空无常的原理后,在出家修学的路上,首先深入学习属于大乘教法的《楞严经》,这里一切众生皆有常住真心的思想,是众生皆可成佛的依据,对破山的影响非常深远。“常住真心”即人人本具的自性清净之心,因妄想执著及无明所覆,此常住真心不能显现,故有轮回六道的缘生业果。破山熟读十卷《楞严经》,当他见到“七处征心,八还辨见”一文后,恍然间悟到了心、境的真妄不二之理。从《楞严经》的“七处征心、八还辩见”中感悟到真妄不二之理后,慧然法师又为破山开示了禅宗直指人心、见性成佛的顿悟法门:刚刚接触到顿悟法门,破山感到教外别传的意旨幽微玄妙,不得其门而入,就登堂入室,请教慧然法师。慧然法师以“因缘譬喻,种种开示”,但始终没有打破破山心中的疑情。破山狂心顿起,不能自止,既然慧然法师不能让他的狂心得到安歇,他便生起了远游江南参访明师的念头。

破山强调,他是为了解脱生死大事而出家,不愿在理论上大量花费有限的时光。于是,破山辞别了给予他佛学启蒙的慧然法师,悄然出蜀,去参访江南善知识去了。破山离开故乡热土,一路风餐露宿,开始了行脚的云水生涯。途经荆南,抵达蕲水吴王庙时,因水土不服及伤风感冒,他患上了严重的痢疾。孤身在外的破山无依无靠,眼看即将抛尸荒野,“有居士张稜溪者,见师虽病,眼光射人,遂延至家中,以药调理。三月余病愈,乃辞谢”。(《破山年谱》)

古人疑情大发而住山修行的事例,令他神往不已。年仅二十三岁的破山也想效法前辈先贤,“誓愿住山”。于是破山来到位于湖北黄梅县西北的破头山(又称破额山),但见双峰叠翠,泉石幽深,为潜修之佳境。昔日释迦太子坐金刚宝座,说不证菩提则不起此座,破山效仿释迦的悟道精神,在破头山上,也发誓“若不明此事,终世不落山”。(破山《自述行实》)

他来到双峰山的万丈悬岩上立定,给自己立下了死令状:“悟不悟,性命在今日了。”他从辰时开始,立到未时之际,“眼前惟有一平世界,更无坑坎堆阜”,感到意境超然深远。正在恍忽间,“举意欲经行,不觉堕落岩下”。从悬崖坠下的破山非常幸运,他只是“将足损了一损”。当破山在夜里遭受脚痛折磨而辗转反侧时,忽然一阵钻心的疼痛,令他暂时忘却了久久蕴结在胸,令他放心不下的种种疑问。这一瞬间因脚痛引发的轻松与清凉令破山兴奋不已,“密举从前所疑所碍者,如获故物,方放身命,睡到天明”。天亮后,他心中不再为疑云所碍,一片豁然开朗,他兴奋地大叫起来。有一居士以为他脚痛难忍,就来好言相慰,破山却对他说: “非公境界!” (破山《自述行实》)意思是此时此刻,我如何能将内心生起的喜悦传达与你呢。破山开悟后,在破头山养伤百日,便下山开始了云游四方、行脚求学的生涯。

破山师傅 密云圆悟

破山师傅 密云圆悟

破山强调宇宙间每一个生命都存在解脱成佛的可能性,我们不能放弃或轻视任何众生。这种成佛的潜能,即人人本有的佛性,有时也称之为心性、真如、如来藏等。本有的心性清净无染,在圣不增,在凡不减。

破山认为真如觉性是不能用言语表达的,只能在内心亲自体验。因而他以为不管是“即心即佛”、“非心非佛”还是“不是心、不是佛、不是物”,都是为了度生的方便法门,只要对其中任何一项生起丝毫的执著,都是“头上安头”,应该即刻放下,不为名相概念所困。对心性一体观的证悟,必然是亲身实证,而不是“高唱无为,口念南无”可以实现的。破山提出以“无生”的智慧来体悟一心法。无生智是了知一切法无生,也是灭尽一切烦恼,远离生灭变化的终极智慧。在理体上,遍知四谛法而知苦、断集、修道、证灭,断尽欲、有、无明等三漏,结缚、随眠等烦恼不再生起,所以称之为无生智。

“怖生死心”为禅修者的精神原动力。破山所说的“怖生死心”,即立足于充满苦痛与烦恼的现实世间,正视、面对生活而不是逃避生活。知道六道轮回的苦楚,对现实的五浊恶世生起强烈的厌离心,生起了生脱死的愿望。以“怖生死心”为禅修者的精神原动力,精进修行,以期得到崇高而永恒的终极生命。破山认为怖生死心是把握迷悟的关键.

破山禅师的皈依弟子秦良玉

破山禅师的皈依弟子秦良玉

参究佛道的重点在于心性的悟入,没有时空或形式的限定。虽然丛林里流行结制解制的参禅形式,那只不过是契悟佛道的方便而已。不拘泥于传统或形式主义,才能真正领会参禅悟道的核心精神.

不执著也不排斥打坐、住山、行脚等修行方式.禅宗静心修持的方式多种多样,初下手时,或礼佛诵经,或拜佛忏悔,或为众作务等,总以制心一处、磨砺心志为要。等到心地纯和、愿力深广而渐入佛道之时,即可以打坐参禅,以专修为务。本来参禅可以不拘泥于行住坐卧等形式,但初入静时,心地染净相依,必须一心一意,就像放牛一样,当它犯人稼苗之时,就猛力拽它回头。因此,在行住坐卧诸法门中,当以打坐为基础。破山说:行住坐卧四威仪中,以坐为上,但并不是要执于死坐。

生逢乱世的破山眼看大家流行逃禅,拣择僻静的空山独善其身,忘却了大乘利他度世的菩萨道精神,就常常勉励学人要有承当如来家业的勇气,敢于面对现实社会,而不是逃避现实。对于出世法的修习,应该放下个人的得失,像火中红莲一样,要有凌云冲天的意气,“最难行而行之,最难断而断之,最难忍而忍之,最难弃而弃之,最难舍而舍之”。作为出家的佛教徒,以弘扬佛法为已任,应该具有“纯钢肩头,生铁肝胆”,荷担化导世间的使命。(《破山语录》卷九)破山可谓言行一致,在生灵涂炭,战事频仍的年代里,他毅然住锡军营,劝导将士们慈心爱物,甚至不惜破戒止杀,留下千古佳话。

破山认为,潜心修持是整个修行生活的重要组成部分,属于佛陀教导的“自觉”阶段。对于已经契悟本来的明白人来说,住山是因为“自揣力薄,不能接物利生”的独善其身的小乘行为,当他一旦有能力应机接物时,就应该回小向大,转而面向芸芸众生,以传播佛法为事业。破山强调开悟者同样是大自然的一份子,也是芸芸众生中的一员,不能因为自己开悟而高高在上,甚至远离众生。因此,开悟者有义务以自觉的真理觉悟他人。他以从睡眠中醒来比喻开悟的境界,他认为“先醒者,非独自醒,逐个教之令醒”,逐个教之令醒即在自觉之后,不能只顾自己享受内证的法乐,应该将觉悟的真理传播给芸芸众生,令所有的生命都能从中受益。虽然度生之事充满了坎坷,需要大智慧大愿心,但为利益众生故,也要勇于承担弘法利生的责任。所以,作为担负着传播佛教责任的出家佛弟子,开悟后的首要任务是弘法利生的大事业。

不立文字而不离文字的语言观。破山认为,真实的道体不能用语言文字或符号来表述,只有通过自己亲身的体证方知。破山强调参禅悟道应当不立文字,要超越语言的局限性,但又不能离开世间法,为了宣扬大乘佛教的终极精神而不离语言文字。比如以道之一字来表示内证境界,破山认为也只是为度生方便而强立其名。大乘中观正道是诸法无所得的,道即非道,因言论道,言亦非言,不能执著道体或语言本身。

破山海明的圆融统一思想破山提倡禅净教戒的统一,认为佛法本质无二,然而诸宗派根据学人的慧根不同而设施有异。破山胸襟坦荡,超然于各种意识形态之上,不仅反对各宗派自设藩篱,甚至连儒释道三教之间也应该互相包容。

真正的持戒。破山说出三个方面:一、莫造业,生命轮回六道,不外受善恶无记的业力牵引。若能防微杜渐,让身口意三业清净纯和,不受烦恼等染著,就是不造业的阶段。二、知因果,即深信三世轮回的学说,明白自己必须对自己的行为负责。三、明罪福,即行五逆十恶等为罪业,会招感痛苦的报应。修五戒十善等为福业,能得到快乐的果报。

著名的“破山吃肉”公案,讲的是在战乱年间,破山在夔东十三家之一的李立阳营中度日,因为李立阳嗜杀成性,破山为了救度一方生灵,要求李一阳戒除不必要的杀业。李立阳见破山严持戒律,不食酒肉,当时就对说:“你只要吃肉,我就不杀人了。”破山就马上与李立阳订约,不惜大开酒肉之戒,使许多人得已全活下来,一时传为美谈。破山以后常以酒肉公案表明戒律的方便性及禅戒的统一性,甚至在饮酒吃肉之中,也充满了活泼的禅机。破山说:“远公沽酒延陶令,佛印烧猪待子瞻。此是一宾一主作用。固然,要且未彻向上关捩,只是大费力生。” 当别人问起双桂堂有何禅法时,破山干脆说:“老僧门下,终日朝酒暮肉,不用造作安排,随家丰俭,听其自然。”当时破山居处有醉佛楼的称谓,说明他超越常规的特殊传禅方法,令诸山长老刮目相看。

破山画像

破山画像

对于在家的佛弟子,破山强调应该在尽人伦、持家务中参悟佛道。在家女弟子当以“尽礼”为参禅悟道的关键。尽礼的内容,即对丈夫要温柔体贴,尽一个做妻子的责任;要怜悯子女,尽一个慈母之道;平日善于迎宾待客,操持家务等,这些都是修行因缘。要学会在日常的繁琐工作中参悟,而不是逃避现实的责任,去追寻水月空花的幻境。

在家弟子应当于资生事业中实践佛法,而出家人的情况又是怎么样呢?出家人作为专业的修道者及佛教传播者,是佛教信仰的核心,荷担着如来度世的责任,当以自利利他的菩提心,行广大行,在出家修行、弘法利生事业中践行佛道。对于初到寺院发心出家的人,寺院先要求做一些服务大众等苦力,以考验他出家的毅力,这个阶段一般称为行童。破山教导行童应该在寺院的清苦生涯中磨练心性,在扫地烹茗的事务中体验禅道。佛法虽然是自性宗通,破山强调老师在修行中非常重要,因为他们经验丰富,在参悟佛道的历程中需要他们的指点,因而要尊重师承,依止师承。

破山重视僧才的培养,以抓住办好丛林的关键是养育“达人贤才”为目标,并打破门户之见,倡导教禅律三位一体的圆融观。他对于丛林组织者的素质也有一定的要求,一是要有使命感,二是要谦虚谨慎,三是要有慈悲心,四是要有管理能力,五是要有外交能力。

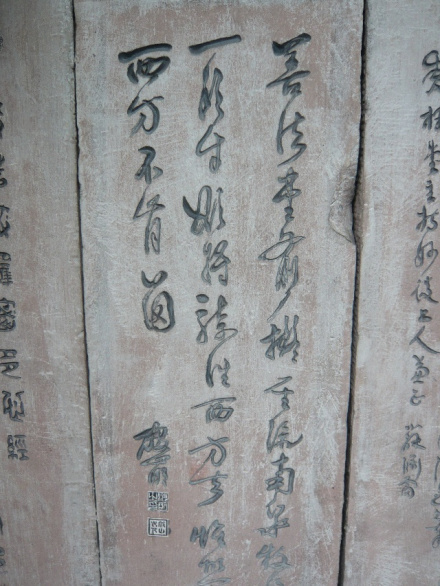

破山书法

破山书法

康熙三年(1664)秋季,破山禅师年届68岁, “巫山已定,楚蜀道通”,这时战乱才基本得到平息。然而只过了二年的太平日子,破山禅师就圆寂了。可以说,破山禅师的一生都生活在战乱与灾荒年间。他在乱世中不辞艰辛,舍已为人地弘法利生,使多少苦难的人民在宗教的关怀和庇护中看到了生存的希望。他在弘法双桂堂期间,曾收留难民达万余人,真正体现了大乘菩萨利他的情怀。

康熙五年二月十六日,正当昭觉寺的重辉工程逐步开展的时候,破山海明圆寂于川东梁平双桂堂。讣讯传来,丈雪立即前往梁平奔丧。对于先师这样一位褒贬不一、毁誉参半,极有争议的历史人物,丈雪为报法乳恩深,完全遵照破山的遗嘱,主持了后事处理的全部,在当地良龙山以俗人的礼仪予以安葬。为了承担起破山法系宗风永继的历史责任,他又专门将破山的几根头发和一颗牙齿,珍重地携回昭觉寺,建塔于宋代圆悟祖墓侧供奉。佛门以无诤为清净,一切都任人评说。

为了坚持法流相续的传承,丈雪专门请非眼居士刘道开,为昭觉寺内的破山发牙塔撰写塔铭。这位著名佛教学者,曾经精心汇集了关于《楞严经》的诸家之说,并以儒家章法编纂成《贯摄》一书,后更名为《说通》行诸于世,产生了较大的社会影响。刘道开应请后,以其独到的见解,站在历史的高度,客观地对破山的一生作出评价:原夫江汉炳灵川民峨毓秀,山川间气,圣贤笃生。自少林西来,曹溪缵续,而南岳一马,首诞什邡,是则宗门之盛实吾蜀人启之也。自时厥后,代有名宿,莫不家敷智蕊,月灿心灯。求其得随宏宗,圆机应世,王公钦范,走卒知名本卫法之苦心,运大人之作用,逆顺莫测,游戏无方,不不推我万峰老人矣。

师讳海明,号破山,俗籍顺庆之大竹,元勋奕叶,相传蹇忠定之裔孙;古佛因缘,共说昭觉勤祖之转世。生含异质,幼挺奇标。尧眉舜目,几符智者之姿;龟背鹤形,不让纯阳之表。亦娶妻而生子,同耶输与罗喉。行年十九,忽厌尘凡,雉发出家。挑包行脚,偶听慧然法师讲《楞严经》至“一切众生,皆由不知常住真心,性净明体,用诸妄想,此想不真,故有轮转”遂终日疑闷。乃阅古人公案,如铜山.铁壁,无隙可人。于是孤身出蜀,见数耆宿,不能决疑。俄住楚之破头山,刻期取证,以七日为限,逼拶至极,经行万丈悬崖,自誓云:悟不悟,性命在今日矣!时交午未,忽见银色世界,一如平掌,信步举足,不觉堕于崖下,竟将左足跌损从前碍膺之物,伴然冰释。高声叫云:屈,屈!自此出山南行,参数员尊宿。末后至金粟,机锋上下,才辩纵横。粟书源流一纸,加以信金一缄,抵受下山,暂住苕溪。己巳秋,嘉禾绅拎请住东塔,远近学者,归之如云。粟聆之日“华开李,果熟蚕丛”。癸酉春回蜀,卓锡于万峰古刹,学者归之,亦如东塔之众也。有“黠鼠窥香积,妖狐吹佛灯”之句,盖鳃鳃乎有今日“狂禅”之虑矣。师主万峰凡十余年。

甲申以来,刀兵横起,杀人如麻,有李鹞子者,残忍好杀,师寓营中,和光同尘,委曲开导。李一日劝师食肉,师日:公不杀人,我便食肉。李笑而从命,于是,暴怒之下,多所全活。昔人以澄公之于二石,如海翁押鸥,师不但押也,而且化之矣!拯溺不规行,救焚无揖让,此之谓也!然自此人日师为酒肉僧,反有藉师为口实者*以救生为卫法之苦心,甚不得已也。壬辰、癸已间,蜀难渐平,师回梁U!之金城寨,去寨半里,有旧绅别墅,尚余老桂二株,师警而居之,颜其堂日“双桂”,门日“福国”,粗成丛林而四方学者,至复如归*随其一知半解,辄有付嘱焉,或疑其付法太滥而不知师于此又有深心也!盖佛法下衰,狂禅满地,倘一味峻拒,彼必折而趋邪。师以传法为卫法之苦心,甚不得已者也。师之名,上自朝廷,下至委巷,近而中夏,远而阃外,圈不闻知。总制李公,奠安全蜀,数遣使迎,师皆力辞。甲辰秋,再使敦请,师不得已,飞锡临渝。盘桓九旬,相得甚欢。李公享师以牢醴,师搁筋日‘山野昔遇恶魔而开斋,今逢善友而止荤,从兹不御酒肉矣!”遂辞而归。

丙午正月廿一日,寿臻古稀,道俗集庆者万有余指。至三月初十日,师示微恙,预申没后之约:不用茶毗,内棺外椁,便服人殓,窆如俗人礼。是月十六日亥时,盥漱搭衣,以手指烛,端坐而化,寿七十,坐腊五十九坐道场。《语录》一十二卷,人嘉禾紫柏院流通海内焉。时有得法弟子丈雪醉公,将塔师全身于梁之良龙山麓,影堂设于成都之昭觉,走书请铭于不佞,道开霍然回:余何言!师之道德在天下,天下之人能言之也。操履在丛林,丛林之人能言之也。必余欲言,亦言其甚不得已之苦心,是马祖之所难也!马祖之难而师易之,虽谓师为什之跨灶可也!爱系之铭,铭曰:坤维禅宿肇自马祖临济伪仰两灯并谱;济下儿孙杨歧独盛传至天童枝端派正;万峰崛起忠定后裔矫矫人豪堂堂法器;十九辞家廿七圆戒不屑蹄涔有操溟懈;金粟老子眼明手毒一瓢恶水洗肠换骨;再振滹沦旁起四宗花开携李果熟蚕丛;九坐道场单提心印魔与魔民一战而胜;烹佛像祖补天立极师于祖庭实有勋德;劫遭离乱杀人无算处剑朝林如家常饭;游戏神通饮酒食肉长鲸吸川烧猪果腹;但尔诸方不当学我伊尹之志有之则可;酒肉破戒滥付招毁原师之心大不得已;天子闻王侯愿交黄麻不羡青山逍遥;行年七十化缘已毕双林双桂是一是二;无渴可留无法可说狮子频呻指烛而灭;遗令棺殓法同缙绅身后一著犹是拟行;良龙之麓窣堵坚好八部天人香花围绕;只履已西幻壳斯藏我铭贞石万禩垂芳。

丈雪将《破山禅师语录》十二卷,送往嘉禾刻版刊布人紫柏院,流通海内,并在昭觉寺内为破山专建影堂,以供奉先师,这样,就向社会展示了双桂堂是本堂,昭觉寺是影堂,在破山法系中,除了梁平双桂堂而外昭觉寺所独具的突出地位。不久,丈雪的嗣法弟子、昭觉中兴第二代方丈佛冤彻纲,在前往浙江为昭觉请购法宝大藏经时,获得费隐通容禅师的舍利一粒。佛冤珍重地把它请回昭觉寺,在破山发牙塔旁建塔供奉,并亲为撰《费隐容禅师舍利塔铭》。

他是一位极具社会影响的历史人物,“上自朝廷,下至委巷,近而中夏,远而外,罔不闻知”,其一生充满传奇色回彩。他也曾娶过妻,生过子,出家后日常的形迹与俗人无异,甚至临终前还叮嘱身后不用佛门的茶毗之礼,而内棺外停,穿着俗人的衣服人殓,行俗人的治丧礼仪。所以,他又是一位颇具争议的历史人物。有人认为他是昭觉寺宋代圆悟克勤禅师转世,也有人直斥他“狂禅”、“酒肉僧”“付法太滥”等等恶名,受到低毁。但是,正是由于他的苦心经营,形成一股强大的势力,才推动了西南佛教的重兴。这种历史功勋,是不可磨灭的。丈雪是在破山开法万峰寺时,投于座下并受到印可的。他法名通醉,其号大雪就是因破山为他写的那首“画断苍崖倒碧岑,纷纷珠王为谁倾。拟将钵袋横拦住,只恐蟠龙丈雪冰”诗偈而更改。

破山祖师付法时,曾经授以道偈语:现身恶世可深藏,莫逐周胡严李张。只待兔冰蛇吐火,始拈柏子祝吾香。偈语既充满禅机,也预示着未来的种种先兆,难以解读其中的奥秘。随顺诸缘本是佛教徒坚持自己世界观所应具备的基本态度,嗣法后他立颓纲于烽烟滚滚之中,在秦蜀间开法七建丛林,艰苦经历和际遇,暗暗与这道偈语相合。是年岁在癸卯,也就是民间所说的免年。昭觉寺大雄宝殿建成于康熙四年,是年岁在乙己,也就是民间习称的蛇年,这些都果然与偈语中“只待兔冰蛇吐火”的预言相符。

关于破山禅师的记载,网页资料较多,2000年前后,先后有熊少华撰《破山禅师评传》、王为民撰《破山传》。

破山禅师

破山禅师

破山是当代书画大师启功最为敬佩之人。

他兼僧人和诗人于一生,且颇有建树,堪称世界宗教历史人物,有小释迦之称。其诗作有1200余首传世,收录在《破山禅师语录》中,包括下面几首他在三教寺作的诗:

《寓三教寺偶成》

为日开门笑远山,光楼声发骨毛寒。

老僧别无营清供,待客惟将竹数竿。

《寓三教寺示三客禅人》

扣门识贤者,野外话头回。避透安心旨,机投结念灰。

长松富一枕,短锡声三台。戏语益君省,怡然笑我侪。

《寓石柱闻贼退有感》

抱病妖氛苦,人心尚未宁。拟图身口计,窜落水云贫。

瓢笠难支日,亲朋易到门。业将听两耳,分听凯歌声。

《访万寿山寺题睡和尚》

老僧来到无人陪,幸有当门杨柳垂。

只见柳花开又落,不知春梦几时回。

《为苍松禅人别言》

漏声催人尽,寒夜独悲呤。殿满灯光静,窗横雪照深。

三思诗眼疾,孤枕念同心。寥落一身外,萍踪何处寻?

《除夕》

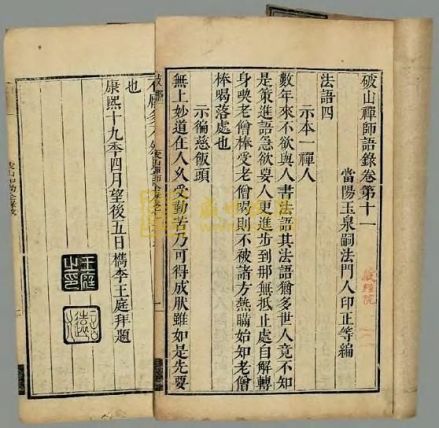

语录

语录

浓处尽从贫处淡,思边却向酒边疏。

前贤得得寻山隐,我隐只须沽一壶。

《自赞诗》

这个川老蜀,

浑无奇特处。

问禅禅不知,

问教教非熟。

懒散三十年,

人天忽推出。

握条短杖藜,

打佛兼打祖。”

示悦心禅者

山重重处水重重。

就里浑无一窍通。

惟有天涯云路别。

时时缥缈带长虹。

双桂堂山门

双桂堂山门

他的弟子很多,遍及四川、云南、贵州等省,有的还去东南亚弘法。因此,双桂堂在东南亚地区也有一定的影响。双桂堂创建以后,得到清朝历代皇帝的支持,连续不断地修建了二百多年,从1653-1926年,双桂堂历经破山、竹禅等七代祖师累世修建七殿、八堂、八院,占地面积120亩(该寺最后一次修整是1980年)。民国时期,双桂堂以它宏传的规模、庄严的殿堂、丰富的藏经、独特的雕塑被列为“蜀中丛林之首”。1983年,国务院确定双桂堂为汉族地区佛教全国重点寺院。

双桂堂放生池

双桂堂放生池

1990年5月2日(农历四月初八佛诞日),双桂堂举行了玉佛开光典礼。这尊玉佛为缅甸白玉雕琢而成,重1.3吨,高1.6米,精美庄严。释妙谈法师主持了列光仪式,数千名信徒参加了玉佛开光法会。寺内另有僧舍利塔四座,金带一领,舍利子一颗,系竹禅和尚从五台山请得,被视为镇寺之宝。

双桂堂在僧人的精心管理和维修下,殿堂雄伟,佛像庄严,环境整洁。人称:寺外清溪环绕,四季鹤鸟飞鸣,八月桂花飘香,游人络绎不绝。双桂堂方丈大块和尚,77岁,重庆奉节县人,1930年出家为僧,师从演熙法师,毕业于中国汉藏教理院,兼任重庆市梁平县八届政协常委,梁平县十二届人大常委,万州区政协委员。现任寺管会副主任为身振法师,重庆市垫江人,1989年出家,1997年在中国佛学院研究生毕业,同年当选为重庆市佛协副秘书长,1998年当选为梁平县政协委员。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。

下一篇 仁寿大佛

上一篇 酒肉穿肠过,佛祖心中留