-

日本对虾 编辑

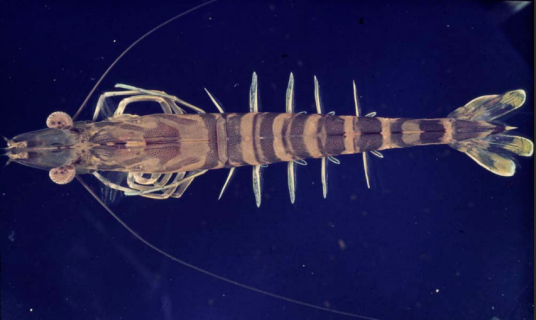

日本对虾(学名:Penaeus japonicus)是对虾科、对虾属动物,也有资料显示称日本囊对虾(学名:Marsupenaeus japonicus) 。体中等长,侧扁,甲壳较厚;额角略呈正弯弓形;头胸甲背面额角后脊有中央沟一条,伸至头胸甲中部以后,两侧各有一条很深侧沟,伸至头胸甲后缘;尾节末端呈尖细刺状;附肢齐全,第一触角甚短,短于头胸甲之半;第一对步足无座节刺;雄性交接器中叶顶端有非常粗大的凸起,雌性交接器呈长圆柱形;体呈浅黄色,具有蓝褐色横条斑花纹;附肢黄色;尾肢后部呈鲜艳的蓝色和黄色,边缘毛为红色;成虾雌大于雄。

日本对虾分布极广,中国沿海、日本北海道以南、东南亚、澳大利亚北部、非洲东部及红海等均有分布。喜欢栖息于沙泥底,具有较强的潜沙特性,白天潜伏夜间频繁活动并进行索饵。觅食时常缓游于水的下层,有时也游向中上层。日本对虾繁殖期较长,由2月中旬至10月中旬,并且由北向南逐步推迟,产卵适温为20~23℃。性成熟个体的体长范围为118~180毫米,以130~160毫米为主。寿命一般为1年,少数达2年。

日本对虾是日本最重要的对虾养殖品种,在日本养到25克左右出售价格最高,主要以销售活虾为主。日本对虾也是中国重要的对虾养殖品种之一。该虾甲壳较厚,耐干露,适于活体运销,利润较高。营养价值与其他主要虾类相近。

中文名:日本对虾

拉丁学名:Penaeus japonicus

别名:日本囊对虾、花虾、竹节虾、花尾虾、斑节虾、车虾

外文名:kuruma prawn

同义学名:Marsupenaeus japonicus

界:动物界

门:节肢动物门

纲:甲壳纲

目:十足目

科:对虾科

属:对虾属

种:日本对虾

亚门:甲壳亚门

亚种:0

命名者及年代:Bate, 1888

命名

《尔雅翼·释鱼三·鲰》:“今闽中五色虾,长尺余,具五色。”此依体色得名。民国·徐珂《清稗类钞动物类》记:“斑节蝦,长六七寸,前三对脚之尖端具小螯,体色常有青红黄褐等斑,故名。”民间俗称斑节虾、竹节虾、花虾、花尾虾、车虾等,而依体形或体色之名,颇有歧义。

分类

LifeWatch Belgium等将其归入囊对虾属,用学名Marsupenaeus japonicus,中文名为日本囊对虾。FAO用名kuruma prawn,隶属于甲壳亚门、软甲纲、十足目、枝鳃亚目、对虾总科、囊对虾属。Catalogue of Life、中国自然标本馆等将其归入对虾属(Penaeus),用学名Penaeus japonicus,中文名为日本对虾。

人工养殖

1970年,中国台湾地区开始日本对虾养殖试验;1988年起,中国大陆在浙江、福建和广东等省陆续开始养殖;20世纪90年代以后,中国北方各省开始养殖,现从海南到辽宁沿海均有养殖,北方地区多为单茬或双茬养殖,而南海区域主要是秋冬季养殖。

日本对虾成虾雌大于雄,雌体成虾体长12~20厘米,体重20~100克;雄体体长10~18厘米,体重10~80克。分头胸部与腹部,由20节组成,即头部5节,胸部8节,腹部7节。末节称为尾节,与尾肢组成尾扇。除尾节外,各节皆有附肢1对。体呈浅黄色,具有蓝褐色横条斑花纹。附肢黄色。尾肢后部呈鲜艳的蓝色和黄色,边缘毛为红色。

日本对虾

头胸部:日本对虾的头部和胸部愈合成为头胸部。甲壳较厚。额角略呈正弯弓形,上缘8~10齿,下缘1~2齿。头胸甲背面额角后脊有中央沟1条,伸至头胸甲中部以后,两侧各有1条很深侧沟,伸至头胸甲后缘。第一触角鞭短于头胸甲的1/2。头胸甲具有眼胃脊且具触角刺、胃上刺和巧刺。眼眶后方有明显的额胃脊和额胃沟。

腹部:日本对虾的腹部较头胸甲为长,明显分节。各节的背侧包着一片坚硬的甲壳,每节之甲壳通过关节膜相连,可自由伸屈。

附肢:日本对虾末节称为尾节,与尾肢组成尾扇。除尾节外,各节皆有附肢1对。附肢均由基肢、内肢和外肢构成。因各对附肢功能不同,其形状变化较大,口器附肢主要用于抱持和咀嚼食物,其基肢发达;胸部附肢为捕食及爬行器官,内肢发达;腹部附肢功能在于游泳,其内外肢均发达。雄性第二腹肢的内肢内侧具雄性附肢。雄性附肢由2节构成,末节鳞片状,近乎椭圆形,长约为宽的2倍,边缘着生细短刺。

生殖器:日本对虾雌性生殖孔1对,在第三对步足基部内侧,卵子经此生殖排出。在第四和第五对步足基部间之腹甲上有1个前部末端变圆的雌性交接器,为纳精囊,宽约为长的3/4。纳精囊开口于前端。其口内为一空囊,交配后的个体精荚末部带有角质硬化的花瓣状精荚栓,精荚栓后来常脱落,仅留残迹。

形态特征

形态特征图册注:a.第二触角;b.第一触角;c大颚;小颚;d.第一小颚;e.第二小颚;f.第一颚足;g.第二颚足;h.第三腹肢(游泳肢);i.第六肢(尾肢);j.第五步足(雄);k.第三颚足;l.第一步足(除j外,均为雌虾左侧附肢);1.指节;2.掌节;3.腕节;4.长节;5.座节;6基节;7底节;8.上肢;9外肢;10.内肢;11.触角腺开口;12.鳃;13.颚舟片;14雄性生殖孔;15.原肢(基肢)。

日本对虾为暖水性、一年生虾类,生活水温为5~32℃,适宜水温为17~29℃,最适水温为20~29℃,高于32℃时不能正常生活,低于5℃时会出现死亡。日本对虾表现为广盐性,适盐范围为15.0~34.0,对低盐的适应能力较差,盐度在11.0以下时存活会受影响,盐度突变会引起大量死亡。栖息于100米水深范围内,以10~40米水深为主,喜欢砂泥底质。常与斑节对虾、宽沟对虾混栖。

潜沙特性

日本对虾具有强的潜沙特性。白天潜砂,夜间活动。仔虾生长至体长为8毫米时,便具有潜砂习性,不喜欢潜入砂粒粒径大于0.5毫米以下的粗砂,在粒径为0.5毫米以下的细砂、泥砂中,能迅速潜入。体长达到12毫米以上的日本对虾,从浮游生活转入底栖生活,潜沙深度一般为1~3毫米,白天潜砂时只露出双眼与额角,仅在饥饿或夜间才出穴觅食。

潜沙特性

活动特点

日本对虾

日本对虾

静伏时,步足支撑身体,游泳足舒张摆动,触鞭引前摆后,眼睛不时地转动;游泳时,步足自然弯屈,游泳足频频划动,两条细长的触鞭向后分列于身体两侧,转向;受惊时,则以腹部敏捷的屈伸运动向后连续退跃,或以尾扇向下拨水,在水面腾跳。

日本对虾没有明显的产卵洄游,但产卵时也出现区域性群集现象。冬季,当水温下降时,个体大的对虾游到30米或30米以上较深的海城越冬。待水温回升时,移向浅水处产卵。长大的幼体逐渐从浅水索饵洄游到深海区。

觅食行为

日本对虾夜间觅食时常缓游于水的下层,有时也游向中上层。以摄食底栖生物为主,兼食底层浮游生物及游泳动物,主要摄食小型底栖无脊椎动物,但不能直接吃大型双壳类,偶尔吃死尸和碎屑。

日本对虾为暖水性、大型底栖虾类,在中国黄海、渤海没有分布,在中国(东海、南海)、日本、菲律宾、印度尼西亚沿海以及印度洋均有分布。

日本对虾分布图

日本对虾分布图

日本对虾性成熟较早,即春季孵出的虾到当年秋季性腺开始发育,进行交尾,到第二年春季即繁殖产卵;产卵后的亲虾部分死亡。其产卵繁殖期较长,由2月中旬至10月中旬,并且由北向南逐步推迟,盛期为5~8月,产卵适温为20~23℃。性成熟个体的体长范围为118~180毫米,以130~160毫米为主。

日本对虾苗

日本对虾苗

日本对虾产卵多在夜间进行。产卵时,雌虾在水中层游动,将成熟卵子和纳精囊里的精子排出体外,在水中受精。产卵量因个体大小及产卵时卵巢的成熟度而异,一般在20万~50万粒。并有多次发育多次产卵现象。产卵过程一般几分钟内完成。刚产出卵略呈三角形,随后成圆球形,卵径250微米左右,为沉性卵。没有交尾的雌虾,也能成熟产卵,卵为浮性卵,不能受精孵化。

日本对虾的一生要进行多次的变态发育,经历多个发育阶段,其发育阶段和生活史:受精卵、胚胎发育、无节幼体、溞状幼体、糠虾幼体、仔虾幼体、幼体、成虾。其中,受精卵发育速度与水温等条件有关,当水温27~29℃时,经13~14小时,受精卵便发育并孵出长约330微米的无节幼体。幼体发育时蜕壳频繁,形态不断变化,每蜕壳一次变态一次。从无节幼体到仔虾需蜕壳12次。从仔虾到幼虾约需蜕壳14~22次,幼体到成虾约需18次,即一生中要经过数十次蜕壳。蜕壳多数出现在夜晚,整个蜕壳过程仅需几分种。蜕壳后新壳较软,体色变红(大龄虾),幼龄虾几小时后新壳变硬,较大龄的虾则需1~2天。

寿命一般为1年,少数达2年。

食用价值

日本对虾肉质鲜美,是海珍品,鲜食或制成对虾干,还可制作多种佳肴。

营养价值

营养价值

日本对虾含肉率为39.21%,水分和粗灰分含量分别为77.16%和1.79%,蛋白质和脂肪含量分别为17.74%和2.08%。肌肉(干样)中18种氨基酸总量(TAA)为70.68%,必需氨基酸指数(EAAI)为70.72,其构成比例低于鸡蛋蛋白标准,但高于WHO/FAO标准。根据氨基酸评分(AAS)和化学评分(CS)计算结果,得出日本对虾的第一限制性氨基酸为色氨酸,第二限制性氨基酸为缬氨酸。5种鲜味氨基酸(DAA)总量为35.71%(干样)。日本对虾不饱和脂肪酸含量较高,占脂肪酸总量的64.04%,其中二十碳五烯酸(EPA)、二十二碳六烯酸(DHA)分别为1.70%和10.92%,多不饱和脂肪酸和EPA、DHA含量高于其他几种经济虾类及淡水鱼类。铁和锌含量丰富,镉、铬、镍等有害元素含量低。

药用价值

日本对虾肉性味甘咸温,具有补肾壮阳、舒筋壮骨、滋阴、健胃的功效;用于治疗阳痿、筋骨疼痛、手足搐搦、全身瘙痒、皮肤溃疡。对虾壳又称海虾壳,晒干研末,治秃疮、疥癣。

经济价值

日本对虾是日本最重要的对虾养殖品种,在日本养到25克左右出售价格最高,主要销售活虾。养殖180天体重可达20~25克。产卵群体体长为12~20厘米,体重为20~95克。日本对虾也是中国重要的对虾养殖品种之一,2016年,日本对虾在中国的养殖产量达5.6万吨。该虾甲壳较厚,耐干露,适于活体运销,利润较高。

2021年,日本对虾全球捕捞量为330.869吨。

虾池条件

虾池条件

虾池条件

日本对虾养殖池池底以沙泥底质为最好,水深应在1米以上。

盐度:日本对虾为广盐性虾类。对盐度的适宜范围是25~30‰,但高密度养殖时适应低盐度能力较差,一般不能低于7‰(最好盐度在15‰以上);

温度:日本对虾属亚热带种类,最适温范围为25~30℃,在8~10℃停止摄食,5℃以下死亡,高于32℃生活不正常;

溶解氧:日本对虾在池养中忍受溶氧的临界点是2毫克/升(27℃时)低于这一临界点即开始死亡。耐干能力强,是较易长途运输的种类;

pH值:海水pH值较稳定,一般在8.2左右,但虾塘pH值多数变化较大。日本对虾对pH值适应值为7.8~9之间。

放苗准备

虾池消毒:在虾池进水前15天~20天,用生石灰对虾池彻底消毒,杀灭池中全部野杂鱼类和有害病菌、病毒,生石灰用量为75千克/亩~100千克/亩。也可用30ppm~50ppm漂白粉进行清塘消毒。

虾池进水:放苗前10天左右,经过水滤网向虾池内注水。滤网用60目网片制成,水位应视天气状况而定,如果天气稳定,宜进水50厘米~60厘米,便于水温上升,促进虾的生长,如天气不稳定,则应深一些,减少水温波动。

虾池施肥:一般应在放苗前7天~10天选择晴天进行施肥,虾池进水50厘米~80厘米,每亩施氮1ppm、磷0.1ppm。如果是新塘可适当混用一些鸡粪等有机肥,加速浮游藻类的繁殖,鸡粪用量为3千克/亩~5千克/亩,以后每周视池水肥度情况进行追肥。天然基础饵料繁殖较好的虾池,对虾在养殖前期体长3厘米以内时基本可以不投饲料。

虾苗投放

投放虾苗应在水温稳定在13℃以上时进行。虾苗以就近购买为宜,如果是必须空运的虾苗,应在运苗前做好充分准备,要求快装、快运、快放,尽量控制运输时间在10小时以内。就近购买的虾苗体长在1厘米以上为好,空运的虾苗体长在0.8厘米左右为好。虾苗的体质应健康活泼、规格整齐。

放苗时尽量选晴天无风的日子。风不大时也可放苗,但必须在上风处放苗,育苗池水盐度和虾池水的盐度差不大于3‰,水温差不大于2℃,如大于上述数值,应经过缓苗处理后再将虾苗放池中。放苗密度在1万尾/亩~1.5万尾/亩。

养成管理

养成管理

养成管理

水质管理:养殖初期以肥水为主,视水质肥度情况和水色的变化,逐日向池内添水,每日添加3厘米~5厘米或3日~4日加水15厘米~20厘米,保持池内生态平衡。到虾体长达到5厘米以上时,将池水添到1米以上,养殖中期由前期的“肥水”转为“活水”,一般日换水量15%~20%。养殖后期视水质污染情况,可适当加大换水量。

投饵技术:①投饵方法:虾苗前期生长主要靠池内的天然饵料来维持,中、后期投料以人工颗料饵料为主,无论是自制还是外购的饵料,其蛋白质含量均应高于中国对虾用配合饵料,最好在50%以上,以确保日本对虾正常生长。投饵时间应在晚上,以每晚8时和凌晨1时为最佳。一般情况下可在晚上8时投日投饵量的70%,凌晨投30%。②日投饵量的确定:养殖前期可用小吊网,中、后期可用旋网定量法测定池中虾的总重量,然后确定日投饵量。一般情况下,虾体重1克~5克时投饵量为体重的7%~10%;5克10克时为4%~7%;10克~20克时为3%~4%。

日常观测:日常观测是日本对虾养成过程中的基本工作,应重点做好以下几个方面工作:①对虾摄食情况:摄食情况反映饵料是否适当,底质和水质是否正常,将直接影响对虾的生长与健康;②对虾生长情况:生长情况的观测主要有成活率和平均体重的估测、体重测定和蜕壳情况等;③对虾活动情况:根据日本对虾生活习性观察其活动情况,发现异常,如对虾不潜沙,活动力下降,反应迟钝,浮头或在水面打转等,应及时采取措施进行处理;④虾池底质和水质情况:包括池底颜色和气味,水质指标和日常检测等。

收获技术

虾长到80尾/千克~100尾/千克时,可以出虾。收获的方法采用插陷网的方法收虾,陷网插入池内后,应及时检查陷网内虾的密度,防止虾密度过大造成死亡。

病害名 | 病因 | 症状 | 防治方法 |

|---|---|---|---|

烂鳃病 | 真菌或细菌侵入虾鳃部组织所致。尤其是在池底环境不良,如烂泥和污物大量沉积,或受重金属或矿物质等污染的虾池,虾的鳃部极易附着杂质和受真菌、细菌侵入,致发生此病。 | 鳃丝坏死腐烂,严重者坏死部分萎缩脱落,附有大量污物,外观软塌而脏,病虾活力及食欲逐渐降低而陆续死亡。 | ①改善底质和水质,加大换水量,连续换水至病情好转,再恢复正常换水量。 |

②用漂白粉杀菌,在3天内连续使用两次,第一次用量1ppm,第二次用量0.5ppm;用1~2ppm的高锰酸钾溶于水中制成溶液后全池泼洒,施药后2小时换水。 | |||

黑鳃病 | 主要由真菌中的镰刀菌感染所致,常见的是镰刀菌属的新月孢子菌。该菌侵入虾鳃组织内,刺激鳃丝产生黑色素,使虾的鳃丝变黑。该菌也可侵入虾的附肢及全身的真皮组织内,使附肢及甲壳也受感染变黑。此外,细菌的侵入、重金属中毒也可使虾发生黑鳃病。 | 病虾鳃部由黄、褐色变成黑色,呼吸困难,虾的食欲及活力降低,严重时体呈黑色,最后因身体衰竭而死亡。 | 以防为主,控制放养密度,保持良好的底质和水质环境,并在饲料中添加维生素C,以增强体质,防止致病菌感染。 |

红鳃病 | 由于虾池长期缺氧,环境不良及弧菌侵入虾体血液内而引起的全身性疾病。 | 病虾体色正常或微红,鳃部呈红色。病虾前、中期仍能正常游动及摄食,后期活力差,静伏于池底,摄食减少或停止,逐渐衰弱而死亡。 | ①加强换水,保持池中有足够的溶氧。 |

②在每千克饲料中加进氯霉素0.25克,或土霉素0.5克,制成药饵,连续投喂5~7天,施药期间配合投喂优质的鲜活饲料。 | |||

③使用0.6×10-6漂白粉消毒杀菌,用水稀释后全池泼洒。 | |||

烂眼病 | 是由非01群霍乱弧菌侵入虾体及眼球内引起的,多发生于低盐度水域。 | 病虾眼球肿胀,由黑色变成褐色,逐渐溃烂,严重时眼球烂掉,只剩眼柄。随着病情加重,全身肌肉发白,行动呆滞,常匍于池边,病虾多在一周内死亡。 | ①加大换水量,改善水质。 |

②全池施用1ppm的漂白粉消毒杀菌。 | |||

③在每千克饲料中加0.2~0.5克土霉素或氯霉素制成药饵,连续投喂数天,至病状消失。 | |||

白斑病 | 主要是由细菌感染所致。放养密度过大,投喂过量造成的底质污染是发生该病的环境条件。 | 病虾开始在头胸甲的触角区、心区、腹部每节甲壳的后下缘出现白斑,继之变成黑斑而死亡。 | ①改善虾池环境。 |

②全池泼洒兽用土霉素,第一次施3×10-6,隔日再追施2×10-6进行药浴。 | |||

③每千克饲料中加0.2~0.5克土霉素或氯霉素配制药饵,连喂数天,至病状消失。 | |||

黄鳃病 | 病原体是外共生性纤毛虫的壳吸管虫和缘毛虫。它们与棵甲藻、夜光藻一起附着于虾的鰓部。因虫体黄色,故病虾鰓组织呈黄色,病原体附着鳃部后,引起池虾呼吸困难,体质下降,造成细菌二次感染。 | 病虾鳃部因病情轻重由浅黄、橙黄至土黄色。病情重时,行动呆滞,摄食量减少造成生长缓慢。 | ①加强水质管理,将池水透明度控制在水深的1/2。 |

②用福尔马林25ppm药浴1天,然后换水。 | |||

③在饲料中加2‰土霉素连续投喂3天。 | |||

④用2ppm漂白粉或30~40ppm石灰混水泼洒全池。 | |||

聚缩虫病 | 大量附着的聚缩虫占据了鰓丝表面,阻塞了鰓丝之间水流,破坏了鰓的呼吸功能,聚缩虫在pH低于7的水中和有机物含量过高的虾池中较易大量繁殖。 | 病虾体表蒙有一层浅黄色毛状物,镜检可看到虾鰓、体表有大量聚缩虫附着,在池水溶氧不足的情况下致虾死亡。 | 加大换水,改善pH。 |

用茶籽饼20~25ppm全池泼撒,促使对虾蜕壳,并在蜕壳后大换水,防止重新感染。 | |||

用高锰酸钾10ppm全池泼洒,药浴4小时后换水。 | |||

用新洁尔灭0.5~1ppm与高锰酸钾5~10ppm混合使用,2.5~3小时内可基本杀死聚缩虫。 | |||

日本对虾中肠腺坏死杆状病毒病 | 是一种C型杆状病毒。感染该病毒的虾中肠腺上皮细胞坏死,导致虾体死亡。 | 发生在日本对虾幼体病虾中肠腺白浊,活力差,飘浮于水面,死亡率可达98%。 | 对虾苗实行检疫,防止带进病毒。迄今还没有有效的防治办法。 |

参考资料 | |||

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。