-

皮影戏(海宁皮影戏) 编辑

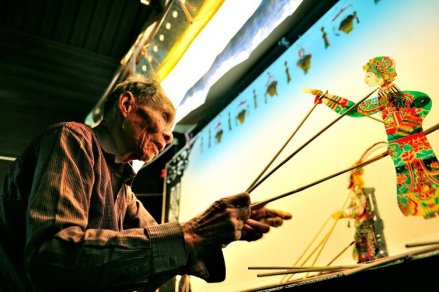

皮影戏(海宁皮影戏),浙江省海宁市传统戏剧,国家级非物质文化遗产之一。

海宁皮影戏自南宋传入,它既保留了北方皮影戏演艺、声腔、造型、舞美等方面的传统样式和表演精华,又与海宁当地的民间小调、手工技艺和生活习俗相结合,具有地方特色。海宁皮影戏的曲调高亢、激昂,演出时有笛子、唢呐、二胡等江南丝竹伴奏,节奏明快悠扬,其唱词和道白为海宁方言,为民间婚嫁、寿庆、祈神等场合的常演节目。

2005年5月18日,海宁皮影戏被浙江省人民政府列入浙江省第一批省级非物质文化遗产名录;2006年5月20日,皮影戏(海宁皮影戏)经中华人民共和国国务院批准列入第一批国家级非物质文化遗产名录,遗产编号:Ⅳ-91。

中文名:皮影戏(海宁皮影戏)

批准时间:2006年5月20日

非遗级别:国家级

非遗编号:Ⅳ-91

申报地区:浙江省海宁市

遗产类别:传统戏剧

海宁皮影戏

海宁皮影戏

清代光绪年间,海宁皮影戏一度衰落,艺人大多转务农业。不过他们仍在乡间传统节日和民间婚丧喜事中演出,将唱词和道白改成海宁方言,逐渐为乡闾喜爱,又趋繁荣。当时,蚕户们为求祈丰收,养蚕前由独家或几家合起来请皮影戏班演出,通宵达旦。演毕,由戏班揭银幕(桃花纸)贴于蚕匾,以示吉庆,再由蚕户给戏班桃花纸换上银幕,此谓蚕花戏习俗。海宁皮影戏也因长演“蚕花戏”而被称作“蚕花班”。海宁皮影戏流入民间后,成为发展过程中的鼎盛时期。

清末民初,是海宁皮影戏又一个兴旺时期。20世纪30年代活动在海宁农村的皮影戏班有几十个之多,艺人达数百人,较为出名的有城北的邱兆兴、木香的陈玉林、路仲的张九元、辛江的沈金松、郭店的马廷丰、斜桥的郎家班和周王庙的魏家老班等十几副班子。

中华人民共和国成立以后,因传统习俗的改变,海宁皮影戏又转入业余活动。

20世纪50年代,海宁皮影戏的剧目以神话、童话为主,景片照明废弃油灯改用电光,银幕也得到扩大。20世纪50年代以后,由于种种原因,海宁皮影戏一度停演。到1954年,海宁市仅存4个业余班团。

1980年,海宁市恢复皮影剧团,但操作人员不齐备,又后继乏人,业务也不景气,并于1982年停止演出。

20世纪90年代,斜桥镇70多岁的原郎家班艺人郎自立和附近的几位老同行一起组成了皮影戏演出班子,令海宁皮影戏东山再起。

唱腔特点

海宁皮影戏

海宁皮影戏

人员分工

海宁皮影戏的演出班子在民间被称为“五人忙”,通常成员不过四五人,其中主演一个称为上手,负责操作皮影人偶,往往一人要扮演多个角色,其余人员均为演出时的助手,或为上手准备人偶,或为演唱伴奏、帮腔。

表演道具

海宁皮影戏的人像用羊皮或牛皮为材料,通过绘图、剪形、勾线、上色、缝制插签等工序制成,主要特点是:“少雕镂、重彩绘、单线平涂”,脸形圆活、单眼侧面、少夸张、近实像、富“人情”味;整体以单手、并足(侧身)为主,具有民族民间特色。海宁皮影戏影人的脸谱既接近于京剧,又不同于京剧。它按忠、奸、贤、义的不同性格,喜怒哀乐的不同表情来加以夸张、塑造。为了符合剧情发展,适应操作上的艺术需要,有时候同一个人物要换几次头面。

海宁皮影戏剧目丰富,大戏小戏、文戏武戏,有近300个剧目,其中许多剧目是其他剧种没有的,如《聚宝盆》《后玉婿蜒》等。海宁皮影戏的传统剧目一般分为武戏和文戏,内容大都为历史演义或神话传说,如《西游记》《水浒传》《封神榜》《说岳全传》《英烈传》《狄青平南》《双玉印》等。海宁皮影戏的剧目还有《麒麟送子》《天官赐术福》等程式小戏片段作为祝福喜庆的热场。

传承价值

海宁皮影戏

海宁皮影戏

从海宁皮影戏的剧目中,可以考证江南民风民俗的历史;从其乐曲中可追寻南曲的渊源,从其保留下来的乐曲中,也可以追寻南方后起的几个剧种与皮影戏的传承关系;海宁皮影戏皮影的制作过程,也是江南美术史的一个代表;海宁皮影戏皮影人物的脸谱与后来发展起来的昆剧、京剧的脸谱造型有着许多雷同的地方,为人们研究海宁皮影戏与各剧种之间的传承关系,提供了重要的学术信息。

传承状况

传承人匮乏

海宁皮影戏传承人比较匮乏,仅存几位年逾七旬的老艺人还在从事传承工作。海宁皮影戏传承工作不仅难度大而且收益低,据了解,海宁皮影戏的学徒收入不稳定,若跟随艺术团外出演出,每月可有3000元的收入,若无剧目可演,只能依靠每年2000—6000元不等的补贴生活,难以保证生活质量。此外,海宁皮革工业发达,从事皮革生产带来的收益远超皮影戏演出,年轻人也更爱选择工业行业。因此,学徒们的待遇问题直接影响了专心从事皮影业的艺人数量,传承人不足,传承工作也无法继续开展。

手工制作难度高

皮影是海宁皮影戏表演重要的道具,但海宁皮影的整个制作过程耗时耗力且要求高,需要较强的专业水平,制作上的困难也给海宁皮影戏的传承带来了较大的困难。

传承人物

海宁皮影戏传承人徐二男

海宁皮影戏传承人徐二男

王钱松,男,汉族,1934年3月18日出生,2009年5月26日入选为第三批国家级非物质文化遗产项目代表性传承人,项目名称:皮影戏(海宁皮影戏),浙江省海宁市申报。

张坤荣,男,汉族,1940年1月出生,2009年5月26日入选为第三批国家级非物质文化遗产项目代表性传承人,项目名称:皮影戏(海宁皮影戏),浙江省海宁市申报。

沈圣标,男,汉族,1940年9月出生,2009年5月26日入选为第三批国家级非物质文化遗产项目代表性传承人,项目名称:皮影戏(海宁皮影戏),浙江省海宁市申报。

保护措施

海宁市不断加大对皮影戏的保护力度,先后投入100余万元用于海宁皮影戏的抢救、保护和传承工作。

2000年,海宁市文化局组织部分海宁皮影戏老艺人,作了抢救性的录像搜集,并在斜桥中学开办了海宁皮影戏操作演技培训班,由老艺人手把手地教授。长期为海宁皮影戏人物造型的剪纸艺术家王钱松先生,也在学生中收徒办班,传授技艺,培养海宁皮影戏人物造型的接班人。

2008年,海宁市将海宁皮影艺术团有限公司、浙江钱江潮旅游有限公司和斜桥镇中心小学列为非物质文化遗产传承保护基地,开展海宁皮影戏的传承、演出和教学工作。

2009年,海宁市开始实施海宁皮影戏传统剧目录音录像工程,至2014年已完成37部传统剧目的录音录像工作和43个曲谱的整理工作;同年11月,《国家级非物质文化遗产代表性项目保护单位名单》公布,海宁市文化馆(海宁市非物质文化遗产保护中心)获得“皮影戏(海宁皮影戏)”项目保护单位资格。

2023年10月31日,《国家级非物质文化遗产代表性项目保护单位名单》公布,皮影戏(海宁皮影戏)项目保护单位海宁市文化馆(海宁市非物质文化遗产保护中心)评估合格。

重要活动

海宁皮影戏

海宁皮影戏

2015年11月26日,海宁皮影戏在第四届中国泉州国际木偶节中进行了表演。

2017年9月,海宁皮影戏在第十一届“台湾·浙江文化节”嘉兴文化周活动中进行了表演。

2018年12月30日,海宁皮影戏在浙江援疆20周年暨浙阿文化交流文艺晚会中进行了表演。

2019年7月18日—19日,海宁皮影戏走进武义,举行了“山海协作·文化交融”海宁—武义文化走亲活动;同年年8月9日,海宁皮影戏剧目《孙悟空三借芭蕉扇》在第五届全国木偶皮影优秀剧(节)目展演活动中进行了表演;同年11月5日,海宁皮影戏在第二届中国国际进口博览会中进行了表演,上演了《闹龙宫》《龟与鹤》等经典剧目。

2020年11月3日,2020年长三角一体化文化走亲系列活动——“潮城海宁美丽北仑”海宁皮影戏文化走亲(进校园)系列活动先后来到九峰幼儿园、滨海国际合作学校,为数百名师生进行了表演。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。