-

常姓 编辑

常姓,是中国姓氏,是一个多民族、多源流的姓氏群体,根据2006年《中国姓氏·三百大姓(中)》数据,当代常姓的人口已达240多万,为全国第八十七位姓氏,大约占全国人口的0.19%。

主要源于姬姓,相传黄帝有臣:常先、常仪 ,但常姓在夏商时代的活动没有任何资料。周武王姬发封其同母胞弟姬封于康,周成王时转封于卫,建立卫国,姬封把他的一个儿子封邑于常(今山东滕州市东南),公元前209年秦国灭卫国,卫国灭亡后,子孙以邑名为氏。周文王封其伯父仲雍于吴,(今江苏苏州)建立吴国,吴王封其子孙于常,(今江苏常州)子孙以邑名为氏 。出自恒姓,为避讳改姓而来。据《通志·氏族略》载,古代“恒”、“常”同义,北宋真宗名赵恒,因避名讳之故,恒姓改姓常。

在历史传说时期已有常姓人物出现,中国最早的常姓出于今天的河南。三国、两晋时期,蜀郡江原(现在的四川崇庆)常姓多有显者,河内温(现在的河南温县)常姓发展成为望族。隋、唐时期,长安(现在的属于陕西)常姓比较兴旺,新丰(现在的陕西临潼东北)常姓也是茂族。在代宗、德宗两朝任宰相的常衮。宋代,常姓有迁到福建、安徽、内蒙者。明、清时期,湖南、辽宁等省有常姓人物载入史册。清代以后,常姓有移居海外者,现在新加坡等国有常姓华侨。明初有名将常遇春,善射,有勇力,屡立战功,死后追封开平王。

常姓主要分布于河南、河北,约占常姓总人口的32.1%,山东、山西、河北、陕西、辽宁五省集中了常姓总人口的33.4%。

起源演变

出自姬姓

1、为周武王姬发的同母少弟卫康叔之后,以封邑名为氏。据《元和姓纂》所载,为西州时卫康叔支庶子孙。据《元和姓纂》及《通志·氏族略》等所载,周武王灭商后,封其弟(周文王幼子)于康邑,世称康叔封。卫康叔姓姬,名封,是周武王姬发的同母少弟,卫国的始祖。所以,《新唐书·宰相世系》说:“常氏出自姬姓。卫康叔支孙食采常邑,因以为氏。”后周公(武王之弟)又将原来商都周围地区和殷民七族封给康叔,建立了卫国。卫国于前254年沦为魏的附庸,又于前209年为秦所灭。周初,周公大肆分封诸侯,诸侯又分封采邑。卫康叔把他的一个儿子封邑在常(今山东省滕州市东南)。卫国灭亡后,其后裔有以国为氏姓卫,也有以邑为氏姓常的,史称常姓正宗。同时,也不能排除殷商后裔有改姓卫或常的。是为山东常姓。

2、为春秋时吴王之后,以封邑名为氏。据《姓氏考略》所载,春秋时吴王封其支庶于常(今江苏省常州一带),其后以封邑名为氏,是为江苏常姓。另一支“常”姓出自战国时吴国公族之后裔,也源于姬姓,即南宋罗泌《路史》所云“吴后有常氏”。又据《姓氏考略》所载:“吴后有常姓”。吴国始祖是周文王姬昌的伯父大伯和仲雍,建都于吴(今江苏省苏州),但吴国公族后代何人何时因何而得为常氏,未见古籍记载,尚待进一步考证。

3、出自黄帝大臣常仪和大司空常先之后。相传在五千年前的黄帝时代,以常为氏的古人相当多。相传周族与商族的首领高辛氏次妃为常仪,以善占月之晦、朔、弦、望著名。《帝王纪》说她是帝喾之次妃,生帝挚。因古代“仪”与“娥”同声通用,故后世的嫦娥奔月故事有可能是由常仪占月附会而成。《史记·五帝本纪》有黄帝“举风后、力牧、常先、大鸿以治民”的记载,常先曾被黄帝任命为大司空(掌管工程的官)这是见于史载的最早的常姓。黄帝所居之轩辕丘,在今河南省新郑市西北,帝喾的都城在今河南省偃师市,故中国最早的常姓出于河南。因此,常姓应该说五千年前就有了,是为河南常氏。

出自恒姓

常姓

常姓

源于地名

出自春秋时期鲁国邑地常,属于以居邑名称为氏。在鲁国常邑的军民之中,即有以居邑名称为姓氏者,称常氏,世代相传。

源于官位

1、出自西周时期君主左右随侍官吏,属于以官职称谓为氏。常伯、常任,是一种对常随西周君主左右的大臣的称谓。在后世,常伯、常任等成为皇帝近臣的泛称,皆以此为荣耀。在汉、唐、宋历朝,所有类如“侍中”的大臣,皆称常伯。例如在汉朝时期,在少府内负责掌管天子御辇、御服、御器的侍中官,就被称作常伯。在常伯、常任的后裔子孙中,有以先祖官称为姓氏者,称常伯氏、常任氏,后多省文简化为单姓常氏。

2、出自秦、汉时期官吏常侍,属于以官职称谓为氏。常侍,是秦、汉时期设置的一种官称,全称为“中常侍”,简称“常侍”。在东汉时期,中常侍通常由宦官担当。常侍的官秩起先为一千石,没有定员限制,视帝王的需要而设,后将官秩增至“比两千石”。专职负责侍从皇帝左右、从入内宫、赞导内众之事、顾问应对之事,为皇帝所有侍从中的亲近之官。到了魏、晋时期,常侍被称为”散骑常侍”,在隋、唐时期则称作“内常侍”,均为皇帝左右的近侍之臣,具有忠心不二、学识渊博,勤劳神武等特点。在常侍的后裔子孙中,有以先祖官职称谓为姓氏者,称常氏。

3、出自西汉时期官吏常侍曹,属于以官职称谓为氏。尚书,本文治之官的总领大夫之称,在秦朝时期就基本确定了“尚书”之称。由于文治政务繁复复杂,因此在西汉时期,尚书之职分曹治事,其一称“常侍曹尚书”,为汉武帝刘彻在元光三年(公元前132年)设置,归由少府管辖,凡丞相、御史、公卿各官所掌文书,均由常侍曹尚书来处理。由于文山书海浩淼,因此又在常侍曹尚书之下设置了侍郎、令史等下属官位。到了东汉光武帝刘秀建武元年(公元25年),改“常侍曹尚书”位“吏部曹尚书”,为六曹尚书之一,也成为后世历代封建王朝六部制中“吏部尚书”之始。在常侍曹尚书、常侍曹侍郎、常侍令史、吏部曹尚书、吏部尚书等的后裔子孙中,均有以先祖官职称谓为姓氏者,称常氏。

4、出自东汉时期官吏常侍谒者,属于以官职称谓为氏。常侍谒者,是东汉时期所设置的一种官职,任官者身手敏捷,长相威武雄壮,文武具备,专职掌管朝堂威仪之事,兼最高政令的传达等。早在春秋战国时期,国君左右掌传达等事的近侍,已用“谒者”之称。秦、汉时期属郎中令(光禄勋)管辖,西汉时期定员七十人。到东汉时期,人员减半,以谒者仆射为主官;而常侍谒者仅有五人,分中宫常侍谒者令一人、中宫常侍谒者四人,权力颇巨,直接听从皇帝指令。在常侍谒者令、常侍谒者的后裔子孙中,均有以先祖官职称谓为姓氏者,称常氏。

5、出自唐朝时期官吏常平署令,属于以官职称谓为氏。常平署令,是唐朝太宗李世民在贞观四年(公元630年),于太府寺之下设置的“常平署”中的官位,长官称“常平署令”,专职掌管平仓出纳、平准粮、帛、盐价格,如同国家物价总局局长。常平署令的官秩为从七品上,之下设有副职属员若干,分掌各州之分属常平署,官员称常平署丞,相当于各省、市、自治区物价管理局的局长,不过官任在中央王朝,时常下巡检视而已。在常平署令、常平署丞的后裔子孙中,均有以先祖官职称谓为姓氏者,称常氏。

源于古教

出自远古时期舜帝五典,属于以传统教义为氏。远古时期舜帝执政时期,制定了五典,这就是后世诠释的“五常”。常,就是典制的意思,在当时称为“伦”。在春秋晚期新兴封建地主阶级兴起之时,孔子就极端强调这终“伦常”,将“仁、义、礼、智、信”定为五常之标。二者合一,就是董仲舒著名的“三纲五常”理论,它是儒家学说中的一个核心内容,极端适应封建统治集团的需要,因此在封建社会中成为一直延续不绝、不可或缺的道德行为准则,在漫长的封建社会确然起到了一定的维护社会秩序、规范人际关系的历史作用。而且,今现代社会中,其仍旧在发挥着潜移默化的、不可低估的作用。战国时期,在孔子的门徒弟子中,以及分裂为其家的儒教学派中,均有以“伦常”为姓氏者,或称伦氏,或称常氏,皆世代相传。

少数民族

1、裕固族常曼氏、柯尔克孜族额齐克氏、土族常鲜氏,汉姓为常。

2、出自蒙古族,属于汉化改姓为氏。

蒙古族漕丹氏、蒙古族常佳氏清朝中叶以后多冠汉姓为常氏。另外,蒙古族瑚佳氏,源于陈蒙古八旗部落的一支族人,在清康熙二十六年(公元1687年)奉命随蒙古八旗和汉军八旗派驻丹东凤凰城,屯垦于瑷河沿岸影壁山附近,后代多取汉姓为常氏,今主要聚居于辽宁省丹东市凤城大堡蒙古族镇。

3、出自满族满洲八旗姓,属于汉化改姓为氏。

4、出自柯尔克孜族,属于汉化改姓为氏。柯尔克孜族常氏,源出额齐克氏族,在清朝时期的改土归流运动中,取单字汉姓为常氏。

5、出自土族,属于汉化改姓为氏。土族常氏,源出常鲜氏部落,在清朝时期的改土归流运动中,取单字汉姓为常氏。

6、回族中的常姓,据《回回姓氏考》载:“金吉堂称:清代人常志美字蕴华,其先撒马耳汗人……后至济宁,与当地常姓联宗遂姓常。

7、出自其他少数民族,属于汉化改姓为氏。 今水族、苗族、傣族、哈尼族、俄罗斯族、彝族、德昂族、土家族、白族等少数民族中,均有常氏族人分布,其来源大多是在唐、宋、元、明、清时期中央政府推行的羁糜政策及改土归流运动中,流改为汉姓常氏,世代相传至今。

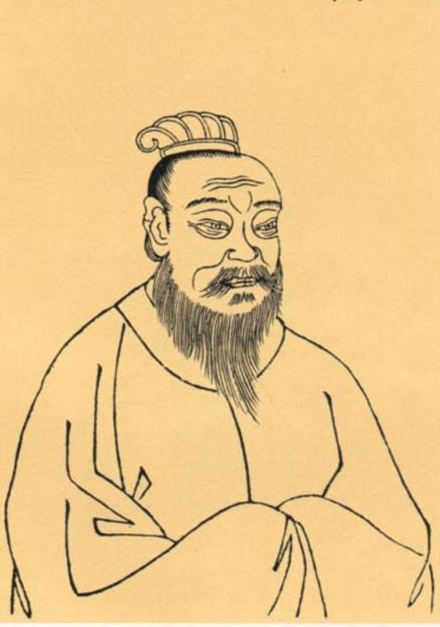

得姓始祖

康叔封

康叔封

迁徙分布

常氏是一个多民族、多源流的姓氏群体,在当今姓氏排行榜上名列第八十七位,属于大姓系列,人口约二百九十五万三千余,占全国人口总数的0.18%左右。

常姓家谱

常姓家谱

汉初有一支常姓迁入山西,形成以太原郡为中心的一大望族。同时,山东西部常姓起源地也形成了一大望族。西汉有太原(今属山西省)人常惠,曾随苏武出使匈奴,被拘十余年后返汉,官至右将军,封长罗侯,其后又有数人封侯,太原常姓由此显赫。与此同时,常姓在起源地山东亦形成一大望族,遂有平原郡望。

汉末至三国时,常姓有一支迁入四川。汉末三国之际,“蜀之江原(今四川省崇庆县东)常氏多显者。”时有名人常播、常骞等。魏晋南北朝时期,有常姓迁入甘肃,河南、甘肃常姓繁衍茂盛,遂成望族。曹魏时,河内温(今河南省温县)人常林,封高阳乡侯,官拜光禄大夫,其后人多入朝为官,家族荣耀显贵,在河内形成望族。常林四世孙常珍,携家眷徙凉州(今属甘肃省),后人亦多官宦,遂形成常姓的武威郡望。

隋唐时期,常姓名人多出京城长安(今陕西省西安)和陕西新丰(今临潼东北)两地。新丰常姓职仕朝廷者多人,甚为显赫。新丰(今陕西临潼)人常衮徙居闽(今福建省)地,后人遂在闽、粤一带繁衍,故闽、粤常姓多以新丰为宗,以常衮为开基祖。

宋代因避真宗名讳,恒姓被迫改为常姓,这为常姓家族注入一股新泉。宋代,常姓已多分布于我国长江中下游地区,此期常姓迁徙足迹自江苏、浙江、江西、湖北等地往福建、广东一带,后入云南、贵州等地。

明代有山西常姓被迫迁周边省份之人烟稀疏之地。至明清,常姓已广布于我国大部分地区。清代常姓有入台,定居新加坡等地者。清代以后,又有部分满族人融入常姓。

从历代繁衍迁徙情况看,常姓在北方的山西、山东、河南、陕西、河北、甘肃分布最广,江苏、四川、浙江,辽宁(大连)次之。

常姓以河南、山西、黑龙江、吉林、河北等省居多,上述五省常姓约占全国汉族常姓人口的百分之六十三。

2022年1月24日,公安部户政管理研究中心发布2021年全国姓名报告。根据报告,常姓分布最多的省份是河南。

郡望堂号

郡望

太原郡:战国秦庄襄王四年(公元前246年)置郡,治所在晋阳(今山西省太原西南)。秦时相当今山西五台山和管涔山以南、霍山以北地区。北魏复为郡,相当今阳曲、交城、平遥、和顺间的晋中地区。

平原郡:西汉置郡,治所在平原(今山东省平原县西南),相当今山东平原、陵县、禹城、齐河、临邑、商河、惠民、阳信等县,大致为今山东西部地区。

江原郡:治所在今四川省崇庆县一带。后周时,江原郡废。同时废江原、晋乐而新置多融县。

河内郡:楚汉之际置,治所在怀县(今河南省武涉县西南),相当今河南黄河以北,京汉铁路(包括汲县)以西地区。西晋移治野王(今河南省沁阳)。

武威郡:汉元狩二年(公元前121年)以原匈奴休屠王地置郡,治所在武威(今甘肃省民勤东北)。元鼎后相当今甘肃黄河以西、武威以东及大东河、大西河流域地区。东汉移治姑臧(今甘肃省武威)。

堂号

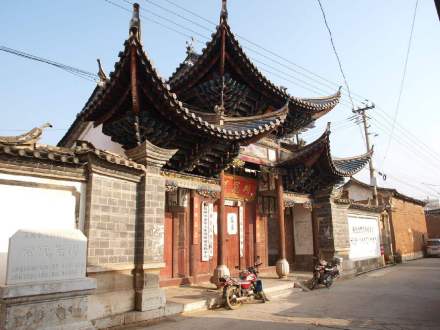

常氏先祠

常氏先祠

金吉堂:源自常志美(约1610—1670),明末清初中国伊斯兰教著名经师。一说生于1600年前后,卒于康熙(1662—1722)初年。字蕴华,经名穆罕穆德·伊本·哈基木,教内尊为常仙学、常巴巴(波斯语,德高望重之意)。回族。据传原籍中亚,随长辈来华经商,寄籍山东济宁。7岁入私塾,11岁开始学阿拉伯 语、波斯语及伊斯兰教经典等。及长,偕表兄李延龄前往南京,投胡登洲三传弟子张少山门下,受教数年。学成之后,受聘于济宁顺河清真东大寺,设帐讲学。因在宗教礼仪上反对连班礼拜,遭到部分穆斯林的反对,最后被迫辞职。后又集资兴建一座规模更大的清真西大寺,与李延龄同堂讲学,生徒日众,听经者有时多达数百人。他毕生从事经堂讲学,当时有名的伊斯兰教学者伍遵契、舍起灵、舍蕴善、马伯良、冯通宇、米敬公等人,皆出其门下。他编著的波斯语法《亥瓦依·敏哈吉》,先后流传中亚各地。

此外,常姓的主要堂号还有:“太原堂”、“积善堂”、“受宜堂”、“学古堂”等。

宗祠楹联

|

|

三年化治;一郡清风。

——佚名撰常姓宗祠通用联

上联典指常姓历史名人常应物的事迹。下联典指北周永阳郡公常善,累有战功,历任刺史,颇有政绩。

节齐苏武;名擅儒林。

——佚名撰常姓宗祠通用联

上联典指西汉太原人常惠,武帝时随苏武出使匈奴,被扣十余年。昭帝时官光禄大夫,本始年间为校尉,持节护乌孙兵打击匈奴,回朝后封长罗侯。后代苏武任典属国,甘露年间官右将军。下联典指南北朝时温县人常爽,字仕明,少小聪敏,研读遍及五经、百家。太武帝西征时,他任宣威将军。曾在家乡温水旁置学馆,授徒达七百余人,执教严厉有方,当时人称儒林先生。著有《六经略注》。

平原世泽;贤臣家声。

——佚名撰常姓宗祠通用联

全联典指黄帝时的贤臣常先。

山光悦鸟性;潭影空人心。

——唐·常建撰常姓宗祠通用联

此联为常建《题破山寺后禅院》诗句联。唐代诗人常建(708—?),长安(今属陕西)人。开元进士,与王昌龄榜曾任盱眙尉。其诗多为五言,常以山林、寺观为题材,也有部分塞诗。有《常建集》。

御封濮阳县子;雅号儒林先生。

——佚名撰常姓宗祠通用联

上联典指后魏车骑将军秘书监常景,字永昌,凉州人。有才思,雅好文章。受敕撰门下诏书凡四十卷。普泰初,除车骑将军秘书监,封濮阳县子。官终仪同三司。著述凡数篇。下联典指后魏宣威将军常爽,字仕明,徙居凉州。少聪敏,五经百家,多所研综。太武西征,拜审理威将军。尝教授门徙七百余人,严厉有方。时人号为儒林先生。著有《六经略注》。

安民不为妻损节;开平独佐主兴邦。

——佚名撰常姓宗祠通用联

上联典指北宋临邛人常安民,字希古,熙宁年间进士,任成都教授,任职期满后就住在京城里。妻子孙氏,是宰相蔡确妻子的妹妹,但他与蔡确从不来往。后官至御史,绍圣初年,被哲宗召见时,他指出权相章惇、蔡京的过错,因此被流放二十年。下联典指明初名将常遇春,字伯仁,怀远人,善射而有勇力。元末参加朱元璋起义军,为前锋渡江攻取采石,屡次出奇兵击败元军。朱元璋消灭张士诚、北上灭元,都用他做副将军,与大将徐达共同领兵,军中号称“常十万”,官至中书、右丞相,封鄂国公。洪武初年,与李文忠北上攻克开平,还师时病死,追封为开平王。

华阳国志德名远;开平武王恩威长。

——佚名撰常姓宗祠通用联

上联典指东晋史学家常璩,字道将,江原(今四川省崇庆)人。曾在成汉任散骑常侍等职,著有《华阳国志》等,为我国西南地区古史重要典籍。下联典指明初名将常遇春(1330—1369),字伯仁,怀远(今属安徽省)人。元末参加朱元璋军,为前锋渡江取采石。元璋攻灭张士诚,北上灭元,都用他做副将军,与大将军徐达共同领兵。他自谓能以十万众横行天下,军中号称“常十万”。洪武二年(1369年),与李文忠攻克开平(治今内蒙古正旌旗东闪电河北岸)。还师时暴病身死。谥忠武,追封开平王。

一生常继开平志;千里声传任侠名。

——田汉撰常姓宗祠通用联

此联为当代诗人、剧作家、戏剧活动家田汉(1898—1968),撰赠当代著名文艺家常任侠联。

开国将军,平定天下;创兴学校,领袖闽中。

——佚名撰常姓宗祠通用联

上联典指明初名将常遇春。下联典指唐代门下侍郎常兖,以清俭自贤。后贬潮州刺史。建中初为福建观察使。始闽人未知学,兖为设乡校教导之。

家谱文献

族谱名称 | 编纂者 | 编撰方式 | 藏地 | 备注 | 始祖 |

|---|---|---|---|---|---|

【北京房山】房山周口店常氏家族重修族谱 | 常振明主修 | 2003年排印本,一册,平装。 | 书名据封面、书名页 | 始迁祖淑贵 | |

【山西晋中】常氏家乘不分卷 | 常费春纂修 | 1924年范华制版印刷厂铅印本,六册。 | 科图近史所山西图山西榆次市车辋村常家大院美国哥伦比亚大学山西家谱美国犹他 | 书名据卷端题。版心题常氏宗谱。谱初修于清乾隆四十二年 | 始迁祖字仲林,明弘治年间人。 |

【山西安瀑】常氏家谱不分卷 | 纂修者不详 | 清光绪间抄本,四册 | 安泽县石渠村常自立 | 书名据书衣、书名页题。 | 始还祖执礼,明建文时人。纂修者属其十世孙。 |

【山西夏县】常氏五房谱不分卷 | 常学光等纂修 | 1932年石印本,六册 | 美国哥伦比亚大学美国犹他 | 始祖兴 | |

【辽宁辽阳】常氏宗谱 | 常怀德主编 | 2001年排印本,一册,精装。 | 上图 | 书名据封面、书脊题。 | 始迁祖调鼎,清初从山西汾阳迁辽宁辽阳上麻电,后居稠树林子、老母沟。 |

【辽宁东港】满族帘蓝旗常氏族谱 | 常裕铖等纂修。 | 1999年沈阳铅印本,一册,平装 | 王喜珠 | 书名据书衣题。初修本。 | 始祖牙哈,始迁祖苏各,皆清代人本溪市 |

【江苏六合】常氏家谱 | 常福亮主编。 | 1999年排印本,一册,毛装。 | 上图 | 书名据封面题。谱称六合常氏是明初大将常遇春后代。 | 始迁六合者称太公,但因老谱散失,不知太公属常遇春几世孙,六世以前世系也有错乱,其世系表都自第七世始。 |

【江苏丰县】常氏家谱六卷 | 常仁道、常怀仁等纂修。 | 1923年稿本 | 江苏丰县常店乡常娄村 | ||

【江苏泰州】常氏宗谱八卷 | 常弻廷等纂修。 | 1914年三省堂木活字本,八册 | 书名据版心、书名项题。卷三卷端题延令常氏重修宗谱。 | 始还祖大,字兴三,号西隠,明代人。 | |

【安徽颖上】常氏族谱 | 常法廉等纂修。 | 2004年排印本,一册,平装。 | 上图 | 书名据封面、书名页题。 | 始迁祖学圣,明末清初自安徽怀远迁颖上。 |

【安徽怀远】怀远忠武常氏宗谱 | 常炳莹主修 | 1994年铅印本,一册,平装 | 上图 | 书名据书衣、书脊、书名页题。 | 始迁祖名字不详。宋南渡时,自南阳迁怀。 |

【江西万载】万载大北门常氏族谱 | (清)常德詻纂修。 | 清光绪三年(1877)平原堂木活字本,四册。 | 江西图 | 存卷二、四、六、卷末。书名据版心题。六修本。 | 始还祖英俊,字哲士,号云巖,行兴一郎,唐代人。 |

【江西万载】常氏族谱 | 常吉生主修。 | 1997年平原堂打印本,一册,精装。 | 万载县白良中学常维明 | 书名据书衣题。六修本。 | 先祖同上。 |

【山东淄博】槲坡常氏族谱 | 常来厚等纂修。 | 2000年铅印本,一册,平装。 | 涌博市淄川区黑旺镇槲坡村常来厚 | 书名据封面题。 | 始迁祖柏,明代人。 |

【山东泰安】常氏族谱不分卷 | 纂修者不详。 | 清光绪七年(1881)敦亲堂抄本,一册 | 泰安图 | 始迁祖仲山,清代人。 | |

【山东泰安】常氏支谱不分卷 | 纂修者不详。 | 1951年抄本,一册。 | 泰安图 | 封面题常氏支谱草底。此谱属泰安角峪常氏长支二分支。 | 始迁祖辉,明代人 |

【山东泰安】羊楼常氏支谱 | 常源亮等纂修。 | 2000年排印本,一册,平装。 | 泰安市泰山区档案局常源亮 | 始迁祖同上。 | |

【河南卢氏】常氏族谱 | 常熙纂修。 | 1997年铅印本,一册,精装。 | 卢氏图 | 书名据书衣、书名页题。 | 始迁祖兴 |

【河南安阳】善应南坪常氏家谱一卷 | 常学礼纂修 | 1928年抄本,一册,卷轴。 | 安阳县善应南坪常万和 | 此谱属布谱。 | 始祖仲德。 |

【河南郡陵】常氏家谱不分卷 | 常根成等纂修。 | 1914年刻本,一册。 | 河南图 | 书名据版心题。谱序题五世冈谱 | 始迁祖悦衡,字乐亭,号存山,明初自山西洪洞迁于河南郡陵,居东罗寨 |

【湖南长沙】常氏续修支谱四卷 | 清常廷仕主修。 | 清道光十四年(1834)平原堂木活字本,四册。 | 寻源姓氏美国犹他 | 书名据书签、版心题。书名页题常氏支谱。 | 始祖邦国,字嗣清,号柘巖,唐代人。始迁祖钓,字魃绣,号秉国,后唐人。 |

【湖南长沙】长沙东薮常氏家谱二十二卷首一卷末一卷 | 常家钰等纂修。 | 1928年木活字本,一册 | 湖南图 | 存卷首、卷一。书名据版心、书名题。书衣题东薮常氏家谱。 | 先祖同上。 |

【湖南长沙】长沙欧塘常氏家谱五卷首卷 | 常孝魁主修。 | 1936年平原堂木活字本,四册。 | 湖南图美国犹他 | 书名据版心题。书衣题塘常氏家谱。书名页题常氏家谱。 | 先祖同上。 |

【映西米脂】米脂常氏家志四卷 | 常建助等纂修。 | 1990年排印本,四册,平装。 | 陕西图 | 书名据封面题。 | 始迁祖森,明代人。 |

【云南】忠武常氏家谱 | 常平兴、常恕兴主编 | 2000年排印本,一册。 | 上图 | 书名据封面、书脊、书名页题。 | 始祖遇春 |

部分内容来自:

字辈排行

山东梁山常姓字辈:孟冠明培振家生

山东临淄常姓字辈:“衍绪兆承祖方训书传家”。

山东枣庄常氏字辈:“安大体尚正福星照天宏广宗克开有起居首先登明茂庆德贤继后振发成”。

山东泰安常氏字辈:“秀乃恒西佩”。

山东滨州常氏字辈:“自修旺海常仁克德庆恭岭守”。

山东苍山常氏字辈:“文友良敬升元学永士德安邦忠厚传家胜远智宝全金建国荣光爱山富茂延年”。

山东东营常氏字辈:“思(来)立芳(叙)曰西田”。

山东聊城常氏字辈:“好凤传法广明德道义深”。

山东泗水常氏字辈:“守在庆振广衍(业)晓(志)”。

山东冠县常氏字辈:“孟安延万保玉志”。

山东临沂常氏字辈:“贯守兴俊秀春中永”。

山东新泰常氏字辈:“乃恒希培炳”。

山东平阴常氏字辈:“孟春吉来玉正本庆元志”。

山东乳山常氏字辈:“永德乃大建”。

江苏连云港常氏字辈:“玉冬继果安邦富”。

江苏涟水常氏字辈:“开金立万学”。

江苏兴化、大丰、无锡常氏字辈:“德山宝(保)桂春”。

江苏南通常氏字辈:“玉延海广”。

江苏常氏一支字辈:“元光在尚兆”。

湖南长沙常家冲常氏字辈、湖南长沙欧塘常氏字辈:“钧淑行师彦洪守希有允山式重大汝梦原惟通锜尹世文仲仁德仕开朝廷庆显孝友承光本建传宏敦培锡厚先声克绍正学景崇”。

湖南长沙缪家塅常氏字辈:“钧淑行师彦洪守希有允山式重大汝梦原惟通锜尹世文仲仁德仕开朝尊道立家振业修本建传宏敦培锡厚先声克绍正学景崇”。

湖南衡阳常氏字辈:“国泰启家运,传绪宏业新。”

湖南汨罗常氏字辈:“英华应运新”。

湖北监利常氏字辈:“德后超修伦纪启轴”。

湖北荆门常氏字辈:“纪士克昌永成”。

湖北谷城常氏字辈:“宏意邦修基,宗发恒守以忠正。”

河南郑州常氏字辈:“(原定)尚思九三怀 国嘉梦中清 继光传世守 好学攀天成 大化崇鸿建明廷庆治平(新续)椿元景瑞兆 振安荣福慷 栋滨延桢惠 文博靖新棠”。

河南修武常氏字辈:“鸣士树文隆广”。

河南商丘常氏字辈:“子贯福明文”。

河南永城常氏辈份:“万化德兴智勇平等”。

河南开封常氏字辈:“如同照焕”。

河南唐河常氏字辈:“ 西书先(付)兴俊文松。”

安徽寿县常氏字辈:“芳勋(志)传永远,宗(忠)支益盛昌; 修齐本诚正,多庆欲家祥”。

安徽凤台常氏字辈:“大明金希开国”。

河北秦皇岛常氏字辈:“兆继开玉佩吉可星”。

常氏一支字辈:“宏开世序广衍先传希光令德思继后贤忠美玉秀善积庆延敬修庭献孝友由全”。

山东烟台牟平常氏一支字辈:“文运建基,永传宗德,贻谋克修,庆笃上国”。

四川南部常氏字辈:“永有万国文明大邦,吉祥千秋贤旅思章”

四川阆中天宫乡常氏字辈:"全文有万国玉天廷安志,大兴永学明克成字正思'

山东滕州常氏一支字辈:家 玉 景 永 文 开 显 耀

甘肃:明学德生国志山

河北阜城常氏字辈:勤慎守家法,忠诚维世泽

姓氏建筑

常家庄园

常家庄园

名人频率

《中国人名大辞典》收入了常姓历代名人109名,占总名人数的0.31%,排在名人姓氏的并列第一百五十八位;常姓的著名文学家占中国历代文学家总数的0. 19%,排在并列第一百零六位;常姓的著名医学家占中国历代医学家总数的0.11%,排在并列第一百二十四位;常姓的著名美术家占中国历代美术家总数的0.29%;排在并列第九八位。

先秦秦汉

常先,中国上古人物。根据《史记·五帝本纪》记载,常先是黄帝的大臣。与风后、力牧、大鸿一起辅佐黄帝,古有常先制鼓,常先发明了战鼓。

常羲,一称“常仪”,中国神话传说中的月亮之母。常羲是生育月亮的女神,与日御(羲和)同为帝俊之妻,生了十二个月亮,即为一年十二个月。因为有着这样不同寻常的本领,所以在上古时代,常羲又成了制定时历的人。出自《山海经》。

常惠

常惠

常惠,西汉大臣,太原郡人。活跃在汉武帝、汉昭帝、汉宣帝三朝的著名外交活动家。年轻时作为苏武的副使出使匈奴,被扣留十九年。汉昭帝时回国,出使乌孙,击败匈奴,被封为长罗侯。常惠诛杀杀害汉使的龟兹贵人姑翼,之后为典属国。 昭帝拜为光禄大夫,封长罗侯,官至右将军。 汉元帝时去世,谥号壮武侯。史称“明习外国事,勤劳数有功”。

常播,江原(今四川省崇庆县东)人,汉末三国时名士,以孝著称。

魏晋南北朝

常璩,蜀郡江原人,东晋时史学家,曾在成汉任散骑常待等职,入晋后居建康,著《华阳国志》。

常宽,西晋文学家,字泰恭,著《蜀后传》及《后贤传》等,拜武平太守,卒于交州。

常林,三国时魏国温(今河南省温县)人,字伯槐。官至大司农,光禄大夫,封高阳乡侯,死后追封骠骑将军,谥号贞侯,其后累世官宦。

常安成,北魏常善之父,正光末年,柔然寇边,以统军从镇将慕容胜与战,大破之。时破六汗拔陵作乱,欲逼常安成。不从,乃率所部讨陵。以功授伏波将军。

常善,北周高阳(今属河北省)人,战功卓著,官至平东大将军,大都督,开府仪同三司,位莅三藩,进爵永阳郡公,增邑两千户,政绩卓然。

常景,北魏文学家。字永昌,河内温(今河南省温县)人,封官至车骑将军,太常博士,光禄大夫,兼尚书,赐爵高阳子,官终仪同三司。著作有《图古象赞述》《蜀四贤赞》《儒林传》等。

常爽,字仕明,北魏河内温(今河南省温县)人,不受礼命,后为宣威将军,徙避凉州。

隋唐五代

常达,诗人,将领,隋末唐初陕州陕县(今河南省三门峡市陕州区)人。初仕隋为鹰扬郎将,数从高祖征伐,甚蒙亲待。

常何,长安(今陕西省西安)人,唐代贞观时任中郎将,玄武门之变有功,进爵开国伯,曾将贤臣马周推荐于太宗。

常建(708年—765年),唐代诗人,籍贯邢州(根据墓碑记载),后游历长安(现在陕西西安)人。

常无名(688—744)河内温县人。唐武则天,开元元年状元。

常衮(729-783年),字夷甫,河内郡温县(今河南温县)人。唐德宗时期宰相。

常思,字克恭,初从唐庄宗为卒,后为长剑指挥使。五代十国,历唐、晋为六军都虞,后汉为河东节度使,牢城指挥使。

常粲,唐代画家。与常重胤父子二人均为长安人,道释人物为二人擅长所在,善为上古衣冠。

常伦(1492—1525),其先曲沃人,后徙居山西省沁水,明代散曲家。官至大理寺评事。

常得志,京兆(今陕西省西安)人。博学善属文,官至秦王记室。

常重胤,唐僖宗朝为翰林供奉。其父常粲,善画人物、故实画。

郭威,五代时期后周开国皇帝,郭威本姓常,幼年随母亲改嫁郭家,故冒姓郭。

常思德(935—999),开封人。周显德初,以材勇应募,隶天武军,累迁神卫都虞候。雍熙初,从曹彬征幽州,因署牙校。寻镇威虏军。端拱初,以弓箭直都虞候领溪州刺史。

宋元

常大荣,金朝天德三年 (1151)辛未科状元。常大荣入仕后,曾任沈州观察判官。

常安民(1049—1118)北宋邛州临邛(今四川邛崃)人,字希古。熙宁进士,官至监察御史。北宋著名政论家。

常挺 (1205—1270),字方淑,号东轩,连江县城东岳铺人。生于南宋开禧元年(1205年)。嘉熙二年(1238年)进士。

常同(1090—1150)宋邛州临邛(今四川邛崃)人,字子正,号虚闲居士。政和进士。累官礼部侍郎、御史中丞。

常遇春

常遇春

明清

常茂,明朝开国名将,跟随朱元璋征战多年,立下赫赫战功,完成统一后,封孝义永安王。

常升,明开国元勋、开平忠武王常遇春次子,兄常茂,因父功封特进荣禄大夫、右柱国、郑国公。

孝康皇后常氏(1355—1378),南直隶怀远(今安徽怀远)人,开平王常遇春之女,明朝明兴宗朱标的正妻。

常复,明开平王常遇春后代,常遇春生常升,常升生常继祖,常继祖生常宁,常宁生常复,弘治五年诏曰:“太庙配享诸功臣,其赠王者,皆佐皇祖平定天下,有大功。而子孙或不沾寸禄,沦于氓隶。朕不忍,所司可求其世嫡,量授一官,奉先祀。”乃自云南召复,授南京锦衣卫世指挥使。

常延龄,字乔石,号苍谷,开平王遇春十二世孙。袭封怀远侯,官南京锦衣卫指挥使。有贤行,曾疏劾马、阮。鼎革后,国亡身自灌园,萧然布衣终老。

常大淳,湖南衡阳人,清代道光进士。咸丰二年任湖北巡抚,为防太平军入鄂,因公殉职,诏赠总督,祀昭忠祠。子孙世袭骑都尉。

常琬(1692—1754),清朝大臣,字英怀,号慎斋,晚年自号楼山,清雍正八年(1730年),常琬考中进士。任洧川、金山知县,充河南、江南乡试同考官。著有《楼山诗集》。

近代以来

常自新 (1885—1920) 字铭卿。陕西蒲城人。早年肄业于三原宏道高等学堂。清末举人。曾任蒲城县高等小学堂教习、蒲城教育分会会长。光绪三十二年(19 06)井勿幕自日本回陕,发展同盟会会员,他首批加入,任东路负责人,积极从事革命活动。

常承燧 (1904—1964),威远县镇西镇人。黄埔陆军步兵学校第三期、陆军大学参谋班毕业。历任连长、参谋处中校参谋、军校教育科长、工兵营长、团长、少将高参、副师长等职。1950年率部起义。

常黎夫,陕西米脂人。1926年加入中国共产主义青年团。1928年转入中国共产党。曾任中共米脂县委书记、共青团陕北特委书记、陕甘宁边区粮食局副局长。

常志箴(1894—1944),名勤铭,字志箴。河南省栾川县人。民国27年(1938年)志箴任国民党中央军事参议院中将参议。民国31年(1942年)被选任第三届国民参政会参议员。

常连安(1899—1966),原名常安,北京人。国家一级演员,相声演员。长子常宝堃、次子常宝霖、三子常宝霆、四子常宝华、五子常宝庆、六子常宝丰及其孙常贵田(常宝堃之子)等都说相声,人称“常氏相声世家”。

常宝华(1930—2018),天津人,著名相声表演艺术家,中国共产党党员,国家一级演员。

常贵田 (1942—2018)中国相声演员,国家一级演员。

常香玉,国家一级演员,豫剧女演员,工青衣、花旦,河南省巩县人。中国戏剧家协会原副主席。

常荫槐(1876—1929),祖籍山东寿光,生于吉林梨树。民国任北京交通部参事,国务院办公室议长,吉林黑龙江两省剿匪总司令参谋长,黑龙江政府主席。

常枫,台湾资深演员。2008年获金马奖终生成就奖。

常俊丽,女,汉族,1966年出生,中共党员,国家一级演员,香玉杯获得者。

常昊,中国围棋高手。2017年12月,任中国围棋协会副主席。

常隆庆(1904—1979),地质学家,字兆宁,四川江安县连天乡泥溪村人;九三学社社员、中国古生物学会理事、中国地质学会常务理事。

常振明,曾任中信泰富主席兼董事总经理。

常永祥,中国摔跤运动员。

常乾坤(1904—1973)山西省垣曲县人。中国共产党优秀党员、久经考验的忠诚共产主义战士、无产阶级革命家、中国人民解放军优秀的军事指挥员,中国人民解放军高级将领,中国人民解放军空军的创建者之一。一九五五年被授予中将军衔,获二级独立自由勋章、一级解放勋章。

常诚 (1918—2010) 历任西安军事管制委员会政务秘书,西北中央局常委、西安军事管制委员会第一副主任贾拓夫同志秘书,西北财经委员会秘书处长、统计处长,西北行政委员会统计局长。

常勇(1915—)山东省荣成市人。1955年被授予大校军衔,1964年晋升为少将军衔。

常玉清(1905—1991)河南省商城县人。1955年被授予少将军衔。

常本太(1904一1946.10)温县常庄村人。革命烈士。1946年加入中国共产党,任村农会主席。

常仲连(1914~2010),男,河南省孟县(今孟州市)人。中国共产党党员,中国人民解放军沈阳军区空军原副司令员,沈阳空军高炮指挥部原司令员,副兵团职离休干部。1955年被授予大校军衔,1964年晋升为少将军衔,曾荣获八一奖章、二级独立自由勋章、二级解放勋章和一级红星功勋荣誉章。

常树人(1915—1984),山东省泰安市人。1962年任海军后勤部副部长。

常裕(1928—),江苏省靖江市人。1988年9月被授予空军中将军衔。

常迵(1917—1991),生于河南开封,原籍北京,中国科学院院士,无线电工程学、信息科学家,清华大学教授。

常印佛,1931年7月6日出生于江苏泰州,矿床地质学家和矿产地质勘查专家,中国科学院院士、中国工程院院士,教授、博士生导师。

常捷(1929—2012),男,辽宁省辽阳县人。中国共产党党员,国务院原副秘书长、机关党组成员兼国务院机关事务管理局局长、党组书记,国务院参事室原主任、党组书记。

常小兵(1957—)曾任中国电信集团公司董事长,党组书记。十六届中央纪委委员,十一届全国政协委员,中共十八大代表。2010CCTV中国经济年度人物。

常伟,中国人民解放军专业技术少将,军事科学院科研部部长。

常万全

常万全

常春恒(?—1928)老生演员。河北宝坻人。与周信芳、刘筱衡、李桂春并称为“海上剧坛四大金刚”。

常远,1981年9月25日出生在天津市,相声表演艺术家常宝华长孙,毕业于北京电影学院。开心麻花签约演员,常氏相声的第四代传人。

先秦时期,常姓活动在山东、浙江一带。两汉时期,常姓西移经河南达山西、四川。三国两晋时,四川和河南形成了常姓主要的生息地。同时常姓挺进甘肃,在隋唐时期成为望族。到唐宋时期,常姓已经散播到江南各地。

宋朝时期,常姓大约近12万人,约占全国人口的0.15%,排在第一百零六位。四川为常姓第一大省,约占全国常姓总人口的42%。在全国的分布主要集中于四川、河南,这二省占常姓总人口的57%,其次分布于安徽、山东、山西、广西、湖北五省。当时常姓主要分布在长江以北地区:以西部四川、东部豫皖鲁为中心的两大块聚集区。

明朝时期,常姓大约有9万余人,约占全国人口的0.1%,排在第一百二十位以后。山西为常姓第一大省,约占总人口的26.8%。常姓主要分布于山西、河南、山东、河北,这四省大约占常姓总人口的67%。其次分布于浙江、安徽、江西三省。宋、元、明600余年,常姓人口主要向北部、东南地区迁移,晋、豫、鲁、冀为常姓的聚集中心。

根据2006年《中国姓氏·三百大姓(中)》数据,当代常姓的人口已达240多万,为全国第八十七位姓氏,大约占全国人口的0.19%。自宋朝至今1000年间常姓人口增加率是呈V形态势。目前常姓主要集中于河南、新疆二省区,大约占常姓总人口的39%。其次分布于河北、山西、安徽、黑龙江、陕西、云南,这六省只集中了34%。全国形成了关内豫冀晋、关外黑吉辽两块常姓聚集区占从明朝至今600年间,常姓人口流动主要是由东南向中原的强劲回迁,以及由华北向东北的移民。常姓在人群中分布在豫晋、新疆西南和西部、陕西大部、宁夏、甘肃东部和中段、冀鲁西部、皖鄂北部、内蒙古东西两端北和中段、黑龙江西部、吉林西北,常姓一般占当地人口的比例在0.39%以上,中心地区可达到4.8%以上,以上地区覆盖的国土面积约占了全国总面积的24.6%。该地区居住了大约50%的常姓人群。在河北东部、京津、内蒙古东部、黑吉辽大部、山东大部、江苏北段、皖鄂中部、川渝北段、陕西西南、甘肃大部、青海东部,常姓一般占当地人口的比例在0.26%—0.39%之间,以上地区覆盖的国土面积约占了全国总面积的20%。该地区居住了大约27%的常姓人群。

郑樵 云: “ (常氏) 或言黄帝臣常先之后。” “常先为大司 空” (《姓氏考略》),且“系出有熊氏,黄帝相常先之 后。”(《姓氏词典》 注引 《新纂氏族笺释》),则知常 先乃黄帝族人,为重臣,其后以名为氏。

或为常仪 之后。“黄帝使常仪占月……常姓宜出此。” (见 《姓 氏考略》)。

《唐书·世系表》 云: “出康叔支孙,食 采於常,因以为氏。” 康叔,乃周武王弟,卫之始封 君,古常邑在今山东滕县东南。此则系出姬姓,以邑 为氏。

《姓氏考略》注引 《路吏》 云: “吴后有常 氏。”此亦系出姬姓。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。

河南常氏宗祠

河南常氏宗祠 常氏先祠

常氏先祠