-

苗沛霖 编辑

苗沛霖(?—1863年12月6日),字雨三,安徽凤台人,晚清军事人物。

苗沛霖本为县学生员,后以塾师为业,捻军起义爆发后一度投奔捻军,不久分道扬镳。咸丰六年(1856年),在家乡举办团练,抵御捻军,多次取胜,被乡里称为“小周瑜”。次年接受清将胜保招抚,在其卵翼下势力日盛,因屡建战功而被授予记名道员。咸丰十年(1860年),他趁英法联军占领北京之机,正式割据皖北,在蒙城自称“河北天顺王”,拥兵十余万(一说数十万)。翌年联络捻军与太平军,围困寿州,并被太平天国封为“奏王”,后占领寿州。同治元年(1862年)攻颍州不下,倒戈降清,并诱捕太平天国英王陈玉成,献给胜保。同治二年(1863年),在捻军领袖张乐行被俘杀后,他担心“兔死狗烹”而再度反清,后在蒙城被清军僧格林沁部击败,死于乱军中。

苗沛霖崛起于晚清乱世之中,在清朝、太平天国、捻军三方势力之间纵横捭阖,培养了自己的军事集团,割据皖北数年,因此被后世学者认为是“中国近代史上第一个军阀”。

(概述图来源 )

全名:苗沛霖

别名:小周瑜

字:雨三

封号:兵部正夏僚顶天扶朝纲扫北奏王/殿前北方电察天军顶天扶朝纲奏王(太平天国封)

所处时代:清朝

民族族群:汉族

出生地:安徽凤台

逝世日期:1863年12月6日(同治二年十月二十六日)

逝世地:安徽蒙城

主要成就:割据皖北,自称河北天顺王诱捕太平天国英王陈玉成

主要作品:《秋宵独坐》、《画石两首》

投笔从戎

苗沛霖,字雨三,安徽凤台人。大约生于清嘉庆年间,家庭贫困,世代为农。但他胸有大志,不甘贫贱,于是选择应举之路,三十岁(一说四十岁)补为凤台县学生员,继续“习贫攻苦”,勤于章句。但后来又“不事举子业”,被人们轻视。

咸丰三年(1853年),太平军、捻军起义烈火燃遍大江南北,清廷号召皖、豫等省在籍官员创办团练,以保卫桑梓。苗沛霖本来读过兵书,认为这是““丈夫得志之秋”,遂投笔而起,在家乡凤台县武家集倡言“筑寨”“积粟”“治兵”,但无响应者。接着,他跑到雉河集投奔捻军领袖张乐行,被尊为“红笔师爷”,人称“苗先生”,为捻军出谋划策,但不久就脱离捻军,复请于清寿州知州金光筯练乡团,欲自为练总。金光筯置之不理,苗沛霖只好重操旧业,在六安教书,但仍不足以养家糊口,便叹息:“丈夫终不当沟壑死!”

筑寨御捻

咸丰六年(1856年)正月,捻军举行雉河集会盟,推举张乐行为“大汉盟主”。四月,捻军兵至凤台,将该地地主士绅及其团练打得落花流水。苗沛霖再度出山,乘机打出“御捻”的旗号,重申“筑寨”“积粟”“治兵”的六字方针,这次乡里听从他的话,推举他为练长。于是,他与同乡人徐立壮和怀远人邹兆元纠众为盟,置黄、青、赤、白、黑五旗,申明约束,屡败捻军,声名鹊起。

咸丰七年(1857年)初,苗沛霖势渐强大,成为“连圩数十,拥众数千,沛霖之名震两淮”的一方豪强。 二月,太平军陈玉成部围攻寿州,寿州约苗沛霖为援,苗沛霖不应。 三月,苗沛霖率兵至捻军后方雉河集一带烧杀。八月,苗沛霖与攻捻的清将尹嘉宾会晤,说:“天下大势去矣!安徽一省如为他人所据,可惜也!”其希图割据的政治野心溢于言表。 此时苗沛霖拥兵二万余人,在凤台县境谢家桥、展沟、阚疃一带筑圩30佘处,“到处劫粮,心怀不测”。

当时,太平军、捻军与清军争夺正阳关的战斗已进入最后阶段,清军为免致腹背受敌,在皖督师的钦差大臣胜保派凤台知县李霖带着他的“手谕”前往收编苗沛霖。但苗沛霖以“团众过多,无人统束,时难以远离”为借口而拒绝,并继续坐山观虎斗。 十月,胜保看到“苗沛霖团练人马既众,颇有尾大不掉之势”,便遣把总耿希舜、邵徵祥、廪生王尚辰以花翎五品官往抚,“加以温语,使击贼”。苗沛霖鉴于捻军已败走六安,且欲借胜保来发展势力,决定接受招抚,声称“杀贼固吾所好”,成为胜保的部下。 另一方面,苗沛霖挑选妓女伺候胜保,从而博取了胜保对他的宠信。 十一月,苗沛霖督军北上蒙城、亳州一带,进攻刘玉渊、李大喜捻军。苗家军攻克涡河重镇高炉集,以此为据点,沿涡河南西至赵屯50余里烧杀抢掠,其后又沿涡河北往西北50余里烧杀抢掠,当地民众对其十分反感,以致有“不杀苗贼不罢休”的歌谣。

东征西讨

咸丰七年十二月十四日(1858年1月28日),苗沛霖与蒙城知县俞澍“订合剿(捻军)之策”,遂分五色旗于蒙城宋家庄、王家瓦房、南界沟、顺河集、骆驼铺、柳林营、三叉集等处筑圩,附近居民俱令入圩,不从者杀之,扩充万余人。 十二月二十六日,苗沛霖与侍卫伊兴额、总兵史荣椿破丰家集、赵旗屯、乔家庙各捻圩,杀捻首梁思任等。咸丰八年(1858年)六月,苗家军在蒙城与捻军“逐日并击”,俞澍以苗势日迫,城势愈孤,派文生丁叶兰、文童王青云筑护城圩于白家庄,防止苗沛霖占据蒙城。但筑圩之时,苗沛霖却令黑旗旗主张建猷“助工”,赠火药,劝归苗家军黑旗管辖。俞澍慑于苗沛霖的淫威,不得已而从之。十一月,蒙城陆耀宗因与居守北关的练总文生陈子言有隙,以北关“通捻”告苗沛霖。十一月初八日,苗沛霖遣黑旗旗主刘兰馨率众至蒙城,捉住陈子言及武生陈岚光、总役靳占,踞北关。次日,苗沛霖自至,“以官不利己”,逐训导江梦花、典史牛大麟、守备杨鼎奎等,囚陈子言于蔡圩,囚陈岚光、靳占于白圩,尽收城内队练,交刘兰馨统带。于城内立“公寓”(办事机构),以团练为名,生杀专擅。蒙城完全被苗沛霖所控制。

咸丰八年十二月十四日(1859年1月17日),捻军刘天福部进攻蒙城,以王体仁等28人号“二十八宿”为内应,事泄,王体仁被执,以辞连陈岚光、靳占,苗沛霖乃将二人处死。 咸丰九年(1859年)三月二十一日,苗沛霖会同清军傅振邦部攻破捻军的毕圩,初期捻军著名领袖任乾殉难。同月,清廷以候选知州苗沛霖剿捻有功,着免选本班,以知府论。候补守备张建猷、刘兰馨均着免补守备,以都司补用,候补守备苗天庆着赏给“勤勇巴图鲁”勇号。四月二十六日,徐州总兵傅振邦会同知府苗沛霖、参将胡元昌、都司刘兰馨、府经历年玉田攻陷淝河南之板桥捻圩。捻军首领陆连科及其母、妻被杀,苗沛霖以功赏运使衔记名道员用。九月,姜台陵部捻军败苗沛霖部于清水沟,杀其部将刘兰馨、年玉田。十月,苗沛霖率军截击张敏行捻军于怀远,并遣蒙城团练攻破蓝旗旗主葛苍龙捻圩。

咸丰九年十二月十八日(1860年1月10日),苗沛霖配合清军副统穆腾阿、总兵张得胜等克复临淮关,随后以功记名简放盐运使。咸丰十年(1860年)五月,苗沛霖配合清军傅振邦、田在田部清军迭攻浍河南之解沟、五沟、任圩诸捻圩。至十七日全部攻破,捻首李四喜、任友得等被俘。 在东征西讨期间,苗沛霖的势力日益壮大,他的地盘“南通光(州)、汝(宁),西薄归(德)、陈(州),东逾州来,北尽黄河之浒,连圩数千,众数十万,讼狱大小皆口决,县令守符玺而已”,并确立了“高筑墙、广聚粮、先灭贼、后称王”的方针,初具割据之势。

割据反清

《苗沛霖传》书影

《苗沛霖传》书影

其后苗沛霖命令蒙城团练蓄发,并于咸丰十一年(1861年)正月初一日以“寿州擅杀案”为借口,大举围攻寿州。同月,苗沛霖遣王金奎趋六安,与宿敌张乐行、龚德树领导之捻军达成谅解;又派朱鑫、陆长华赴庐州,与陈玉成部太平军合作,要求协同作战,并表示愿蓄发、受印信、奉太平天国正朔。太平天国方面给苗沛霖以“奏王”封号(全称“兵部正夏僚顶天扶朝纲扫北奏王” ,又作“殿前北方电察天军顶天扶朝纲奏王” ),并派余安定、许导奎、赵大治等统兵700余至苗家老寨,与之筹商抗清事宜。 二月初四日,苗沛霖派驻宿州办事处“苗营公司”办事人员侯克瞬、江玉书等为清军总兵田在田部所杀。二月初六日,苗沛霖派孙梦卜联合捻军进攻宿州,为田在田军击溃,孙梦卜、江家彦等战死。同月,苗沛霖两次致书江南提督李世忠,约其“共图寿州,同据淮河”。李世忠为表明心迹,将书信呈给袁甲三。清廷令乘此机会“以密函招致,设计歼除首逆,较之以兵力尤为便捷”。五月,苗沛霖遣其侄苗景开攻颍州;遣潘垲、林朗夺凤阳关踞之;遣黄毛兽、倘贯金取霍邱县城,克之。随着战事不断扩大,被困寿州的安徽巡抚翁同书将徐立壮处死,将孙家泰投进监狱,希望以此来换取苗沛霖的撤兵。五月二十四日,苗沛霖见仇敌已死,将寿州附近各营撤退。翁同书上奏朝廷,为苗开脱,说他“过犹知改”,请“温旨量加抚慰”。清廷顺水推舟,降旨将苗沛霖交部议处,仍责令“带团立功”;翁同书办理不善,一并交部议处。

不久,苗沛霖以署寿春镇总兵黄鸣铎、练总蒙时中、吉学盛系“寿州擅杀案“的“怂恿起意之人”为由,再次围攻寿州。九月二十三日,清廷将苗沛霖革职,拔花翎、销勇号,并命袁甲三、贾臻、李世忠、田在田、严树森、毛昶熙分路进剿。九月二十七日,寿州陷落,安徽巡抚翁同书等大吏们被俘。十月初六日,苗沛霖留数千人驻守寿州,自率马步大队赴怀远,部其众为十大营,并提出了“先攻临淮,次攻颍州,分攻蒙城,占据颍上,图窜豫疆,分扑陈州、光、固,进窜汴梁”的军事方针。十一月二十四日,张乐行部捻军和马融和部太平军假道苗沛霖区北上,于寿州附近之石头埠、姚家湾等渡口渡过淮河,进趋颍上。钦差大臣袁甲三要苗沛霖就势“诱擒张逆以明心迹”。苗沛霖不仅不予理睬,反而备船接护。

倒戈卖陈

咸丰十一年(1862年1月),苗沛霖部苗家军联合张乐行、姜台陵部捻军、马融和部太平军联合围攻颍州府城,将署安徽巡抚贾臻困在城中。同治元年(1862年)正月十八日,苗沛霖令张建猷进攻蒙城。正月二十九日,苗沛霖上英王陈玉成禀,说张乐行有“狼子野心”,挑拨太平天国与捻军的关系,这是苗沛霖颍州倒戈的信号。二月,清军云集皖北,苗沛霖见占领颍州无望,乃投禀胜保,要求归顺。胜保一方面令其剿捻自效,一方面上奏朝廷,代为开脱。十二日,苗沛霖令张建猷撤攻蒙之师。二十三日,苗沛霖率众“剃发赴颍上”,从背后进攻太平天国与捻军联军。三月初三日,苗沛霖会同胜保之师,与贾臻守军夹击,大败太平天国与捻军联军,解颖州之围。张乐行突围走颍上,为苗家军包围,但最终突围,回到大本营雉河集。清廷震怒,认为苗沛霖有意纵敌,指示对其保持警惕。苗沛霖为了打消清廷疑虑,便转而设计谋害太平军英王陈玉成。四月十五日,湘军和多隆阿部攻克庐州,陈玉成无所归,遂应苗沛霖之邀率部北上,欲与苗沛霖同拒清军,然而中了苗沛霖的计,导致被俘遇害,被俘后对胜保说:“吾今日死,苗贼明日亡耳!”八月十五日,苗沛霖在湘军步步进逼下撤出正阳关,二十一日撤出寿州,交蒋凝学部驻守,自回凤台老寨。当时陕西爆发回民起义 ,胜保奏调苗沛霖入陕参与围剿回军。清廷深知苗沛霖反复无常,不可脱离管束,乃严令胜保飞檄截止,“不许一人一骑入陕”,并指示郑元善、多隆阿、僧格林沁重兵阻截。十月初五日,僧格林沁拨给苗沛霖银万两,令其督兵剿捻。此后苗部与驻扎当地的湘军发生冲突,苗沛霖上书僧格林沁,要求撤离湘军,另拨兵三百与寿春镇李璋同守寿州。

同治元年(1862年)十二月二十九日,苗沛霖上书僧格林沁,以太平军“拥出长江之患”,要求驻军寿州、正阳等处以为阻截。被僧格林沁制止。同治二年(1863年)二月,僧格林沁军攻下捻军根据地雉河集,张乐行仅率二十余人突围出走,至宿州,为降捻李四一出卖遭擒。苗沛霖闻讯,要李四一将张乐行交给自己,李四一不许,双方展开了一场恶战。二月十八日,张乐行父子被僧格林沁处死,苗沛霖“顿失所望,举止失措”,以为大祸将及。僧格林沁和安徽巡抚唐训方令其解散麾下兵勇,解甲归田,苗沛霖虽然答应,但言辞含糊,意在缓期。不久,僧格林沁北上山东,镇压宋景诗起义,于是苗沛霖决定孤注一掷,再举反清大旗。

再起覆灭

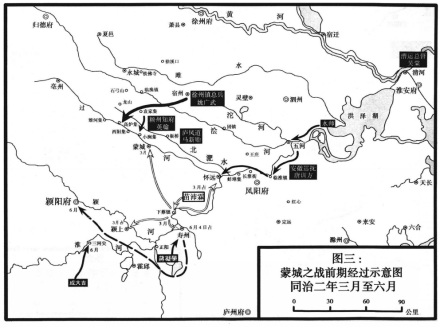

同治二年(1863年)三月十五日,苗沛霖至凤台,传集各旗、营主,以僧格林沁杀降捻姜台陵为由,定议“复叛”,说“我辈所为,终难免死,不如先发制人”,遂再次举起了反清的大旗。十七日,诱杀署颍上知县濮炜、署凤台知县蔡锷、主事秦承埙、知县吴景春、怀远典史魏文潮等。十八日,遣苗景开攻打颍上,使张士端攻打蚌埠,皆攻克。又派赵玉华、童维翰、李万春围寿州,令潘垲踞三河尖,攻六安,自己则率部大举围攻蒙城,这是苗沛霖第三次大举攻蒙城。

歼灭苗沛霖作战(蒙城之战)示意图

歼灭苗沛霖作战(蒙城之战)示意图

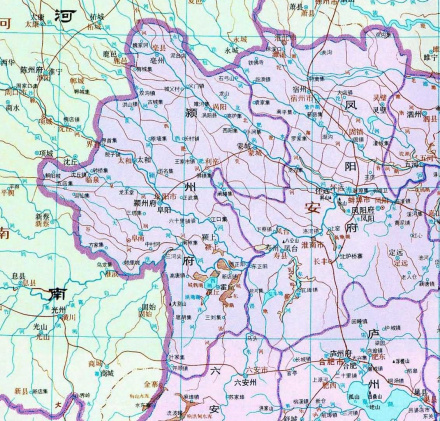

苗沛霖军事集团主要活动地域

苗沛霖军事集团主要活动地域

草创时期(1853—1856年6月):咸丰三年(1853年)初。太平军沿江东下,定鼎金陵,捻军这时举行了第一次雉河集会盟(十八铺聚义)。富有政治野心、想为乱世英雄的苗沛霖投笔而起,以“筑寨”“积粟”“治兵”号召乡里,但无人响应,直到咸丰六年(1856年)四月,始与怀远邹兆元、同里徐立壮纠众结盟,打起“御捻”的旗号。苗沛霖集团初步形成,走向一个新的时期。

发展时期(1856年5月―1857年12月):这一时期,苗沛霖大力实施他的“筑寨”“积粟”“治兵”的六字方针。这一方针的施行,使苗沛霖集团迅速发展、壮大起来,在短短一年多的时间里,即成为“连圩数十,拥众数千,沛霖之名震两淮”的地方实力派。咸丰七年(1857年)十月,在皖督师的清钦差大臣胜保第二次进行招抚,苗沛霖应之。第二时期结束。

膨胀时期(1857年12月―1860年11月):自苗沛霖投靠胜保后,便“借其权势,以逞逆心”,“藉受抚之名,行谋叛之实”,暗地扩充自己的势力,使苗沛霖集团势力急剧膨胀,控制了东至怀远、西至光州和固始、南至六安、北至颍州的豫东南、皖西北地区。苗沛霖集团羽毛丰满,遂与清廷分庭抗礼。咸丰十年(1860年)十月,苗沛霖乘英法联军攻入京、津,咸丰皇帝逃耷热河之机,自称“河北天顺王”,开始了他的抗清时期。

抗清时期(1860年11月-1864年11月):这一时期是苗沛霖集团进行抗清运动的时期,他发动了三次抗清高潮:咸丰十一年(1861年)正月,苗沛霖以“寿州擅杀案”为借口,联络太平军、捻军,大举进攻寿州,九月二十七日攻克;咸丰十一年十二月(1862年),在苗沛霖的主导下,太平军、捻军、苗家军联合进攻颍州,同治元年(1862年)二月,在清军云集之下,苗沛霖倒戈反攻太平军和捻军,标志着其抗清运动中的第二次高潮的结束;同治二年(1863年)四月,苗沛霖发动蒙城围城战役,是为其抗清运动的第三次高潮,苗家军在临淮、颍上、寿州等滨淮地区全面开花。到十月蒙城围解,苗沛霖战死,宣告其抗清运动的结束。十一月初四日苗家军最后一个据点正阳关的丧失,标志着苗沛霖军事集团的彻底覆没。

翁同书:有智数,口捷洽,土人目为小周瑜。

张瑞墀(霍邱文人):为人阴鸷有胆略,喜怒不形于色,更骄矜钳忌,才逾己必杀之。

李鸿裔:苗沛霖奸猾残酷,能御其下,凡有征调,莫敢少迕……多诈数,喜反侧……其占地不甚多,力不能抗大敌,而招携贼捻,皆能如意而进退之。

陈玉成:尔叔(即苗沛霖,此言对来劝降他的苗沛霖之侄苗天庆所说)真是无赖小人,墙头一棵草,风吹二面倒,龙胜帮龙,虎胜帮虎,将来连一贼名也落不着!

费正清:苗沛霖则是中国近代史上的第一个军阀,一个毫无原则的武夫,能随时与任何人结盟,并以制造分裂为自己的事业服务。

池子华:由极慕、自比到刻意模仿,可见曹操对苗沛霖的影响绝非般,同时直射出他的英雄意识。苗沛霖的心灵深处,就是要做曹操那样的乱世英雄,“崛强官匪间,专制一方”,再现淮上割据的局面,这是苗沛霖及其集团的行为原则。他的一切活动,包括表面上的反复无常,左依右附,无不为这一政治目的服务。《剑桥中国晚清史》说他是“一个毫无原则的武夫”,但见“图”而未穷及“匕首”者也。此外,苗沛霖对淮北的另一位“英雄”朱元璋也顶礼而膜拜之。朱元璋曾奉行的“高筑墙,广积粮,缓称王”的政策,在苗沛霖身上得以继承和发展,曾提出了一个名之曰“高筑寨,广聚粮,先灭贼,后称王”的十二字方针,作为其实现割据的途径、步骤。总而言之,地区文化传统对苗沛霖的路向选择中所起的作用确乎不可以小视,如果我们说苗沛霖是淮北地区文化传统的特产人物,当不为过。

崇拜曹操

苗沛霖虽然绰号是“小周瑜”,但他最崇拜的人是曹操。他在与部下闲聊时,往往流露出“极慕曹操之为人”的内心想法,又自比用兵如诸葛亮,称呼部下为五虎将,并把“淮南称王”挂在嘴边。 当时蒙城练总李南华屡次劝他北上勤王,他不以为然,还常对李南华说:“现今英雄,独使君与操耳!”李南华假装听不懂,然后就和他绝交。

苗孙恩怨

苗沛霖在称王后第一个攻打的地方是寿州,其理由除了“寿州擅杀案”外,还有他与寿州豪绅孙家的“私忿”。一般史料中记载是因为苗沛霖举止粗野,受到孙家泰鄙视,咸丰九年(1859年)孙家泰的从弟孙家鼐考中状元,只有苗沛霖不去祝贺 (也有说法是苗沛霖去祝贺但孙家不纳 ,或准备入城祝贺时不许其带大量随从 )。一些口述史料则称是苗沛霖的父亲早年在孙家当佃户,有一年新年,孙家让佃户来家里伺候,苗父有病不能来,苗沛霖代父前来,孙家本来以秀才之礼邀至客厅接待,苗沛霖说他是代父来伺候东家的,孙家便让他滚到外面干活,苗沛霖遭此羞辱,发誓报仇。 还有传说称苗家和孙家有亲戚关系,孙家鼐中状元时苗沛霖也带去了贺礼和匾额,但在客宴时没看到自己的匾额,后来在孙家厨房找到,于是苗沛霖受到奇耻大辱,发誓报仇。总之,由于两家宿怨,苗沛霖在占领寿州后就杀了孙家泰及大量孙家人,并刨了孙家祖坟。

以女换饷

据说苗沛霖获得军饷的办法之一是将俘获的女子聚集一处,组织她们卖身,所得的钱就拿来充当军饷。

对联寓志

苗沛霖有一副亲笔对联传世,内容是:“什么天主教,敢称天父天兄,丧天伦,灭天理,竟把青天白日搅得天昏,何时申天讨天威,天才有眼;这些地方官,尽是地痞地棍,暗地鬼,明地人,可怜福地名区闹成地狱,到处抽地丁地税,地也无皮。”表达了他既不满清朝统治、也不认同太平天国的内心想法。

妻子:徐氏(据说苗沛霖在割据后共有九名妻子,除了徐氏外还要五妻葛氏、六妻关氏,苗沛霖设九寨以居之)

弟弟:苗希年(又作苗熙年,以嗜杀著称,绰号“人屠”,苗沛霖败亡时被杀)

儿子:苗连生(苗沛霖败亡时与其徐氏一起被杀)

侄子:苗景开(又作苗金开,号称“能将”,苗沛霖死后降清,被处死)、苗天庆(以“善战”著称,统领骑兵,清廷赐号“勤勇巴图鲁”,苗沛霖死后投奔捻军,被捻首任化邦杀死)、苗长春(以“善谋”著称,统领水军,苗沛霖败亡时被杀)

(以上内容来源 )

苗沛霖有《秋宵独坐》 《画石两首》 《书怀》 《感怀》 《满江红》 五首诗词传世。其中《秋宵独坐》为他早年作品,中有“我自横刀向天笑”一句,后来广为流传的“谭嗣同绝命诗”(狱中题壁)或直接化用此句。

兵力争议

关于苗沛霖的军事组织,大致了分为“东练”和“西练”,其下有“旗”“营”的编制。“东练”的地盘为寿州、凤阳、宿州、灵璧、蒙城、怀远,分置五旗,由徐立壮、邹兆元、张建猷、管致中、刘兰馨统领;阜阳、颍上、霍邱以及豫东南的光州、固始、新蔡、息县等地为“西练”,下辖十二营,分别由牛允恭、吴正谊、朱鑫、王金奎、董志诚、邓林松、林济川、祝兰芳、潘垲、杨天林、郭扬辉、李道南管辖(后增加赵春和、倘贯金两营,扩编为十四营)。王永年为“西练”的“正旗总”。但关于其麾下兵力,史料却有不同说法:

清钦差大臣袁甲三认为苗沛霖麾下有“不下十余万”的兵力 ;

霍邱文人张瑞墀认为苗沛霖“众数十万” ,还有野史记载响应他的有“大小一千六百余寨,其中胜兵者不下四十万人”。

苗沛霖在称王的同时曾致袁甲三等人信函,中称自己的兵力“已逾十万” ,苗沛霖军事集团覆灭时,他麾下势力最大的部将潘垲归顺清军,据说引发十余万人倒戈 ,因此十多万兵力的说法应更可靠。

下落争议

关于苗沛霖的下落问题,史料记载不一。概括起来,一说“死”,一说“逃”。而主“死”者中,苗沛霖被谁所杀又有争议。其说法有以下几种:

逃亡说。《淮南耆旧小传》的作者张树侯(又名张之屏)在《枭雄·苗沛霖传》中主此说,并声称是苗沛霖之孙的证词;

清总兵王万清杀死说。《重修安徽通志》持此说;

苗沛霖部下杀死说。《湘军记》《清史稿》《蒙城县志》等持此说,王闿运《湘军志》、薛福成《庸庵续编》则进一步记载是苗沛霖麾下的陈玉成旧部杀了苗沛霖,将首级献给王万清。

根据学者池子华考证,第三说更接近事实。

《太平天国》(1988年香港无线电视剧),曾守明饰

《太平天国》(2000年中国中央电视台电视剧),待查

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。