-

蔡锷 编辑

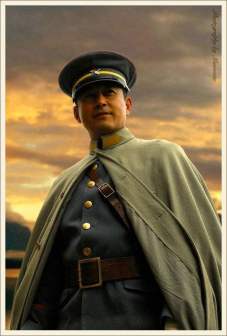

蔡锷(1882年12月18日-1916年11月8日),原名艮寅,字松坡,汉族,湖南邵阳人,中国近代政治家、军事家、民主革命家,伟大的爱国主义者。蔡锷为秀才出身。光绪二十四年(1898年)入长沙时务学堂,师从梁启超。后入上海南洋公学求学,并东渡日本,先后入东京大同高等学校、横滨东亚商业学校。光绪二十六年(1900年)参加自立军起义,失败后入日本陆军士官学校等校学习。光绪三十年(1904年)回国,先后在江西、湖南、广西、云南等地训练新军。宣统三年(1911年),擢云南新军第十九镇第三十七协协统。武昌起义爆发,与云南讲武堂总办李根源在昆明发起重九起义,使云南脱离清廷管辖。随后建立军政府,任云南都督。随后进行一系列改革,颇见成效。民国二年(1913年)被大总统袁世凯调至北京,仅任虚职,受其监视。民国四年(1915年)设计潜出北京,并在云南发起护国运动,起兵讨袁。他抱病出任护国军第一军总司令,在川南与北洋军鏖战。袁世凯死后,蔡锷出任四川督军兼民政长,旋即因病赴日本就医,于民国五年(1916年)不治逝世,年仅34岁。北洋政府为其举行国葬。1951年中央人民政府追认蔡锷为革命烈士。其遗著被编为《蔡松坡先生遗集》。蔡锷在一生“反清、抗袁、拥孙”,顺应历史潮流,投身革命运动,并在军事理论和战争实践方面都作出了较突出的贡献,被称为杰出的资产阶级革命家。因发起、领导了护国战争,当时及后世多视其为“再造共和”或“再造民国”之人。

全名:蔡锷

别名:蔡艮寅(原名)、蔡孟博、奋翮生、劫火仙(以上三名均为笔名)

字:松坡

所处时代:清末民初

民族族群:汉族

出生地:湖南省宝庆府邵阳县亲睦乡(今湖南省邵阳市大祥区蔡锷乡蔡锷村)

出生日期:1882年12月18日

逝世日期:1916年11月8日

主要成就:发起“重九起义”,推翻清廷在云南的统治“护国运动”的主要组织者和领导者

主要作品:军国民篇、曾胡治兵语录、五省边防计划 等

籍贯:宝庆府邵阳县(今邵阳市大祥区)

毕业院校:日本陆军士官学校

军衔:中华民国中将衔上将→陆军上将(赠)

学生时代

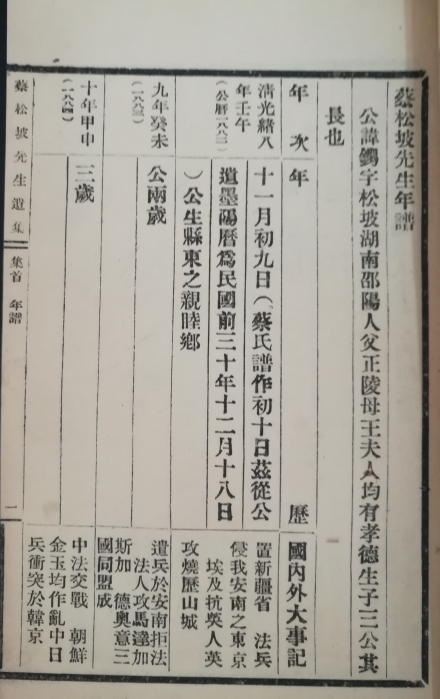

蔡锷出生地的记载(蔡松坡先生遗集)

蔡锷出生地的记载(蔡松坡先生遗集)

蔡锷于光绪十四年(1888年)入私塾读书,10岁时便读完了四书五经,被称作“神童”。第二年,开始跟随颇有才名的母舅樊锥游学。在樊锥指导下,熟读先秦诸子之书,尤好读《韩非子》《老子》;同时致力于经世致用之学,关心时局,学业大进。光绪二十一年(1895年)春,未满13岁的蔡锷,随父前往宝庆府城(今湖南邵阳)参加院试。主考官是学政江标,很赏识他的智慧和文章,将其补为县学生员(秀才) 。光绪二十二年(1896年)底,应岁试,名列一等 。

这时,中国正值甲午战争后、民族危机沉重之时,以变法图强为主旨的维新运动在全国兴起。光绪二十三年(1897年)秋,湖南时务学堂成立,梁启超任中文总教习,唐才常为分教习。次年(1898年),在新任学政徐仁铸的举荐下,蔡锷至长沙投考时务学堂,名列第三。其时他年仅16岁。据同学唐才质后来回忆,蔡锷“在堂每月月考,皆居前列,英气蓬勃,同学皆敬慕之” 。

梁启超在学堂大力鼓吹平等、民权学说,他深受影响。曾著文指斥孔子伸君权“流弊无穷”,主张在中国“益之以西人之法”,学习西方的“议院之制”。又在《湘报》上发表《〈后汉书·党锢传〉书后》《秦始皇功罪论》等文,揭露历代独夫民贼以及训诂、帖括的“剥民”,造成今日的“无面无祸,无地不祸,无日不祸,其剥愈甚,其受祸更不可拯”;认为秦始皇的罪过,在“不智民而愚民而已”。梁启超对他十分赏识,师生自此结下了终身不解之缘。

两渡东洋

光绪二十四年(1898年)七月,在维新变法的背景下,湖南地方当局选拔学生出洋留学,应试者5000人,蔡锷以第二名入选。不料八月,“戊戌政变”发生,康有为、梁启超逃亡日本,谭嗣同等“六君子”殉难,维新运动失败,时务学堂改为求实书院,学生星散,留学事遂成泡影。稍后,蔡锷与同学唐才质、范源濂至武昌,拟入两湖书院求学,亦以原为时务学堂学生而遭拒绝。于是三人东走上海,在次年(1899年)夏考入南洋公学(今西安交通大学和上海交通大学的前身)。时值暑假,他们在南洋公学寄居月余,忽接梁启超自日本来信相招,又得到唐才常的资助,于是东渡日本,留学东京大同高等学校。 后转入横滨东亚商业学校。

光绪二十六年(1900年),唐才常在南方成立自立会,组建自立军,计划以武汉为中心,在湖北、安徽、湖南等省发动起义。蔡锷参加了自立会,并在起义前夕回国。唐才常以其年轻,派他回湖南捎信予黄忠浩,促其响应。但起义失败,唐才常等被捕遇害。蔡锷幸免于难,重返日本。

为实现救国救民的抱负,蔡锷于自立军起义失败后,决心改习军事。自此他改名锷,立志“流血救民” 。光绪二十七年(1901年),他自费考进陆军成城学校。次年(1902年)七月毕业后,曾以候补生投日本仙台骑兵第二联队实习。十月,又自费考入东京陆军士官学校第三期。因成绩优异,不久改为官费生。

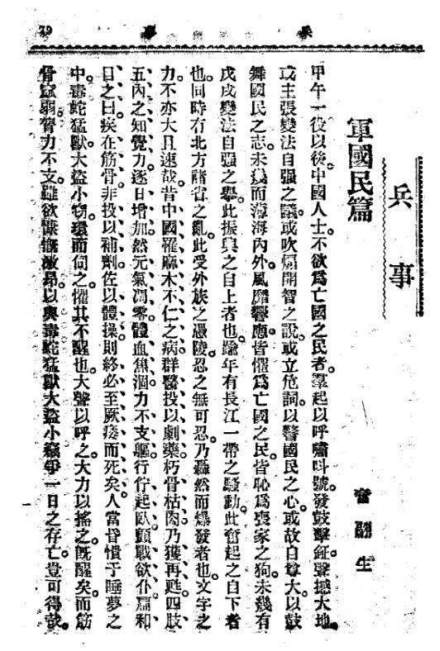

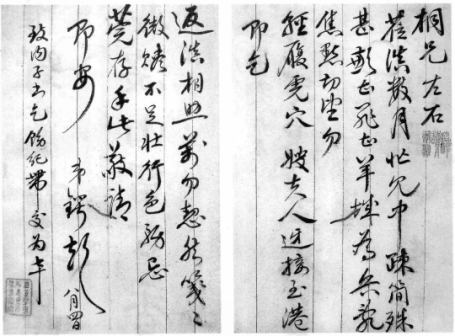

蔡锷以“奋翮生”笔名在《新民丛报》上发表的《军国民篇》

蔡锷以“奋翮生”笔名在《新民丛报》上发表的《军国民篇》

光绪二十九年(1903年),拒俄运动兴起,他与黄兴等组建“拒俄义勇队”(后更名“军国民教育会”)。同年十月,蔡锷自士官学校毕业。在100多名毕业生中,他的成绩名列第三。同时毕业者尚有蒋方震、张孝准,均名列前茅,为人瞩目,时有“中国士官三杰”之称。

操练新军

光绪三十年(1904)任材官队总教习的蔡锷(左一)

光绪三十年(1904)任材官队总教习的蔡锷(左一)

光绪三十一年(1905年)正月,他应湖南巡抚托忒克·端方之聘,就任湖南教练处帮办,兼武备、兵目两学堂教官。七月,蔡锷在广西巡抚李经羲的再三敦请下,前往广西桂林,就任广西新军总参谋官兼总教练官,并兼随营学堂总理官。八月,又受委为巡抚部院总参谋官。九月,兼任广西测绘学堂堂长。他乘机邀请革命党人谭人凤等入广西活动,共谈国事;又延请他的老师樊锥入幕,恭执弟子之礼。时同盟会已在日本东京成立,黄兴(化名张守正)来广西活动,蔡锷与之共商革命方略,并曾挂名同盟会。

光绪三十二年(1906年)八月,清廷在河南彰德举行新军秋操(参见词条彰德秋操),蔡锷奉令前往观操,被选为中央评判官。秋练结束后,他赴北京考察军事,不久返回广西。

光绪三十三年(1907年)正月,广西创办陆军小学堂,蔡锷兼任陆军小学堂总办;二月,又兼广西兵备处总办。次年(1908年)三月,他被任命为广西新练常备军第一标标统,自桂林移驻南宁。

宣统元年(1909年)正月,蔡锷奉命前往龙州,任讲武堂总办,旋改任监督,将讲武堂迁于南宁。翌年(1909年)夏,再迁往桂林。不久,他擢升为广西新军混成协协统,兼学兵营营长、督练公所三处(参谋、兵备、教练)及干部学堂总办 。在广西任职期间,他曾巡行4000余里,沿边调查地方民情,考察边情地势,写成《越南用兵计划》和《桂边要塞图说》两书,对加强边防军备建设具有重要指导作用 。

蔡锷在广西,历时6年,身兼数职,为在广西训练新军殚精竭虑,煞费苦心,颇负盛誉 。他提出“广西练兵主旨”:

一、为求中国独立自由,必须战胜至少一个帝国主义的国家,以此为最高目的;

二、为达到此目的,必须全国一致;

三、广西必须为把握全国之枢纽,为完成此事,要密切团结内部。

练兵的爱国、民主色彩是很明显的。而另一方面,为着扎稳脚跟,团结内部,他处世行事,力求稳健、冷静,避免轻举妄动。广西同盟会支部负责人耿毅、何遂持黄兴介绍信前往联系,他也避免直接接触,还招致了一些年轻的同盟会会员的怀疑和不满。

广西新军原拟编练一镇一协。由于经费拮据,宣统二年(1910年),蔡锷决定将已练成的一镇缩编为一个混成协。这样,干部学堂培养的200多名军官就难以全部安置。于是,他采取甄别的办法,考核品行,考试汉文,分别去留。结果,合格录取120余人,其中湖南籍占90余人,广西籍仅30余人。广西籍学生为此激愤不平。一些年轻的同盟会会员遂乘机宣扬蔡锷任用私人,偏袒同乡,排斥广西人。立宪派控制的广西咨议局也开会弹劾蔡锷。从而掀起了一场驱逐蔡锷出广西的风潮。蔡锷沉着应对,撰写了长达两万余字的辩驳书,逐条批驳了广西咨议局强加在其头上的种种罪名,最后证明了自己的清白 。后经云南讲武堂总办李根源和陆军小学堂总办罗佩金举荐,时已调任云贵总督的李经羲电邀蔡锷去云南任职时 ,他遂决计离开广西前往云南。

重九起义

主词条:重九起义

宣统三年(1911年)二月,蔡锷抵达云南省城昆明,但未立即受到任用。他在待命之暇,伏案著书,辑录曾国藩、胡林翼的治军言论,加撰序言、按语,编成《曾胡治兵语录》一书,作为对新军官兵进行“精神讲话”的材料。他将所选取的语录分为十二章,并在按语中发挥了自己一系列精到的军事见解。蔡锷编辑此书,主要是有感于当时民族危急和清军的腐败,希望能对新军的训练有所“挽回补救”。 六月,李经羲奏准任命蔡锷为云南新军第十九镇第三十七协协统,下辖第七十三、七十四两标。

蔡锷在政治主张上是梁启超的追随者,站在立宪党人的一边,但同时又较敏锐地看到革命潮流不可抗拒,力图与革命派保持联系,对革命党人的活动他也常给以同情和赞助。早在光绪三十三年(1907年)同盟会发动镇南关起义时,黄兴和赵声二人于事前曾秘密去广西访问蔡锷。 等他到云南就职时,正值四川保路运动狂飙骤起,全国革命形势急剧高涨。在云南,同盟会的活动亦有相当的基础,云南陆军讲武堂实际成了同盟会的活动场所,堂长李根源,教官李烈钧、方声涛、唐继尧、顾品珍、李鸿祥、罗佩金等皆为同盟会会员,且多为东京士官学校毕业生。蔡锷“暗中和同盟会保持着联系。……对讲武堂的革命活动,作了很好的掩护”。

八月十九日(10月10日),武昌起义爆发。此后云南革命党人加紧活动。二十五日,同盟会会员刘云峰、唐继尧、刘存厚、殷承瓛、沈汪度、张子贞、黄毓成等举行第一次秘密会议,策划响应武昌起义。继后,又于二十八日和九月初一、初四、初七连续召开了第二、三、四、五次秘密会议,蔡锷参加了这四次会议。在第四次会议上,与会者歃血为盟,立下誓约:“协力同心,恢复汉室,有渝此盟,天人共殛!”在第五次会议上,决定初九日(10月30日)晚12时发动起义,并推蔡锷为起义军临时总司令,以新军为骨干。

被推为重九起义临时总指挥的蔡锷

被推为重九起义临时总指挥的蔡锷

九月十一日(11月1日),起义军民组织了“大中华国云南军都督府”,蔡锷被推为云南军都督。军都督府成立后,即向全省声明:起义“宗旨在铲除专制政体,建设良善国家,使汉、回、满、蒙、藏、夷、苗各族结合一体,维护共和,以期巩固民权,恢张国力”。同时发布《讨满檄文》,重申同盟会的纲领。为革新政治,蔡锷设置了军都督府政务会议,订于每星期三照例举行,由省直机关、省议会、参议处各派代表参加,讨论本省重大兴革事项。讨论决定后,由都督下令各单位限期办理。他还通知各单位,根据自身的力量和应办事务的轻重缓急,编制滇省五年政治大纲和办事程限表。这样,使“前清官吏敷衍因循之习,廓除殆尽”。

为了革新政治,蔡锷还采取果断的措施,“更换重要各地方行政官”。各部、司、局主要负责人,基本上都由同盟会会员和拥护革命的人士担任,撤换了一批腐败的旧官吏。军队中也起用一批年轻军官,以代替不称职的旧军官。他还大力整理财政,节约开支。整顿厘税,剔除陋规。精简机构,裁撤冗员。又两次带头裁减薪金。结果,都督蔡锷的薪俸,由原来的600两减为60两,与一个副都督(营长)的薪俸相等。“此时都督俸金之觳,举国未有如云南者也”。不仅如此,他还将“公费所入,衣食而外,一以佐军,不欲使家有赢余,贫民贫国”。在他的倡导下,云南上下克己奉公,“廉洁成为一时风尚”。

云南独立后,贵州革命派与立宪派竞相酝酿独立。四川总督赵尔丰还盘踞成都,和保路同志军对抗。蔡锷为了巩固云南,立即着手向邻省发展,从而对贵州、四川两省的政治变动进行了干预。11月4日,贵州宣布独立,革命派掌握了政权,该省立宪派任可澄、刘显世、戴戡等请求蔡锷派兵援黔,武装镇压革命派。蔡锷和立宪党人有着千丝万缕的联系,同意派唐继尧率军到贵阳。唐继尧到贵阳后,围攻贵阳军政府,屠杀了大批革命党人,当上了贵州都督。此时,四川保路运动在云南起义后进一步高涨起来,重庆、广安、万县、泸州先后独立,而省会成都仍然控制在清廷手中。清政府曾派川汉、粤汉铁路督办托忒克·端方率军进入四川,镇压革命势力,赵尔丰也拥有相当大的力量。11月11日,蔡锷派谢汝翼、李鸿祥两个梯团,共8个营的兵力援助四川起义军。赵尔丰军士气低沉,一与援川滇军接触,就溃不成军,狼狈逃窜。但是,援川滇军和四川起义军未能团结对敌,因争地盘、税款等问题,也不断发生冲突。宣统三年(1911年)12月,谢汝翼在叙州和自流井对数万抗清保路同志军进行了镇压;民国元年(1912年)初,李鸿祥也在泸州所属的合江县杀死了革命党人黄方和大批保路同志军。对于这场屠杀,事后蔡锷和重庆军政府张培爵、夏之时两都督有截然相反的电报致湖北军政府都督黎元洪。蔡称“合江匪徒啸聚”,“随我军入城后彼乘间入城,肆行劫掠”。张培爵、夏之时却说∶“滇军以兵力解散同志会施放机关炮,杀伤过多……党人、滇人皆以为过当。”

此外,正在辛亥革命进行之际,西藏地区的第十三世达赖喇嘛土登嘉措在英印政府支持下发动叛乱,围攻拉萨等地,进扰西康藏区。于是,蔡锷于大力整顿云南内政的同时,于民国元年(1912年)夏派遣滇军入藏。这些军事行动,对于抗御英人侵略,镇压西藏叛乱,起了一定的作用。

共和之初

蔡锷

辛亥革命后,北洋军阀领袖袁世凯逐步窃取了国家政权。而蔡锷对袁世凯的认识和态度,也在这一时期经历了曲折的变化。早在宣统三年(1911年)底开始的南北议和中,蔡锷对袁世凯是有所警惕并反对议和的,他在民国元年(1912年)1月20日及26日分别致电孙中山、黄兴、黎元洪及各省都督,反对妥协与议和,对南北议和后形势作出大体正确的预计。但当南北议和告成,袁世凯当选为临时大总统之后,蔡锷却转而拥戴袁世凯。后世研究者认为,其原因主要出于两个方面:一、袁世凯业已由临时参议院合法地选为中华民国临时大总统;二、同蔡锷渴望国家统一富强和对袁世凯抱有幻想分不开的 。

其时,以孙中山为首的革命民主派曾企图借南京建立起来的资产阶级共和制度来限制袁世凯,要求袁世凯到南京就职,并遵守《中华民国临时约法》。而袁世凯却坚持要建都北京,并且视《中华民国临时约法》如具文。在这场斗争中,蔡锷支持袁世凯。他认为如果建都南京,“北边形势当为之变迁,恐遗孽有乘虚窃踞之虞,而强邻启蹈隙侵陵之渐,黄河以北沦入毡裘,甚非国民之利”,因此应“建都燕京,可以控御中外,统一南北,大局幸甚”。

民国成立后,各政党社团林立丛生。蔡锷从国家统一出发,曾参加统一共和党,并被推为总干事。在国家内忧外患的条件下,他认为“本党主义,务以国家为前提。……天赋人权之说,只能有效于强国之人民,吾侪焉得而享受之?”由此强调“国权为拥护人权之保障”,“苟国家能跻于强盛之林,得与各大国齐驱并驾,虽牺牲一部之利益,忍受暂时之苦痛,亦所非恤”。这种偏重国权、轻视民权的观点,在当时显然有利于业已篡夺政权的袁世凯。正因如此,当宋教仁酝酿把同盟会与统一共和党、国民公党、国民共进会、共和实进会等合并改组为国民党时,蔡锷首倡军人不党主义,进而倡议解散各党,并声明脱离统一共和党。

民国二年(1913年)3月20日,袁世凯派人刺杀了国民党代理理事长宋教仁。4月,又向英、法、德、俄、日五国银行团举行“善后大借款”,准备发动内战。孙中山和一部分国民党人决定武装讨袁。7月,江西、广东、福建、湖南、重庆纷纷宣布独立,“二次革命”爆发。蔡锷反对“二次革命”,曾建议袁世凯、黎元洪及北京政府“一面添重兵驰赴战地,分头截剿,早日扑灭,以免星火燎原。”8月,熊克武在四川重庆宣布独立,他遵照袁世凯的指令,派兵入川会剿;只是由于“二次革命”很快失败,他的部队才没有与反袁军直接冲突。事后,蔡锷指责国民党“暴烈派以破坏为事,苟可以达其目的,即牺牲全国而不恤。然其进锐,则其退速。今已一落千丈矣,其剿绝易易也”。

养晦京师

蔡锷

蔡锷

蔡锷尽力职守,颇思有所作为。他特别热心于改革军事教育,曾邀集留日士官同学蒋方震、阎锡山、张绍曾等11人组织军事研究会,研讨战略战术。又修订了早年在广西起草的《军事计划》一书,贡献给袁世凯,作为国防计划的纲要。在该书中他提出:立宪制度和义务兵役制,是新国家赖以行进的“两轮”或“两翼”,“而二者之间,尤有至深至密之关系”。由此,他把军事改革与政治改革联系在一起,主张给农民以“土地所有权”,使其能“自由之劳动”;给市民以“自治权”;同时教育贵族爱国家,破除特典、特权。他兼任全国经界局督办后,对经界局事务也作了详细的规划,并在短期内主持完成了《中国历代经界纪要》和《各国经界纪要》两书。但是,他把富国强兵的希望寄托在袁世凯身上,则只能被严酷的现实所粉碎。

设计出逃

就在蔡锷在京时,袁世凯的政治野心不斯膨胀。他残酷镇压资产阶级革命党人,打击民主共和力量,同时篡改宪法,破坏责任内阁制,强化集权统治,朝着复辟帝制的道路疾进。 蔡锷到京不久,迅即察觉袁氏父子的阴谋与野心,便暗中与朋友、同道联系,小心翼翼地多方做应变的准备。当时全国各省除滇、黔、粤、桂外,几乎都是北洋军队的防地,而广东都督龙济光早已归顺袁世凯,并牵制广西都督陆荣廷,使之不敢异动。只有滇黔,一时成为立宪派活动的地盘。蔡锷的举动对该两省有着举足轻重的影响,因而袁世凯对他倍加提防。袁世凯曾向亲信曹汝霖泄露自己的心机说∶“松坡这个人,有才干,但有阴谋”,“我早已防他,故调来京。”

对外来侵略,蔡锷坚决主张抵抗。日本提出“二十一条”后,他在参政院发表了一个多小时的演说,激昂慷慨,要求拒绝“二十一条”,下定最后作战决心,并制订了对日作战计划。对袁世凯的帝制复辟活动,他一方面认识到“此事关于国家前途甚巨,……颇属危险”;一方面则表面不动声色,暗中筹划对策,伺机行动。

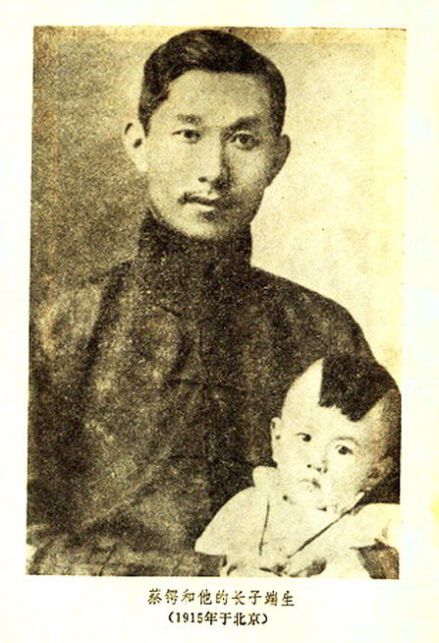

蔡锷与家人

蔡锷与家人

蔡母及蔡夫人离京后,袁世凯密派便衣特务闯入蔡锷住宅,翻箱倒柜,检查信件电报,无所获。蔡锷严词抗议。袁世凯故作姿态,饬军警捕拿“盗犯”,并从监狱中提出几名罪犯加以处决,以资掩饰。至此,蔡锷决计秘密逃出北京。

蔡锷逃出北京,转赴云南,是经过精心策划的。他以患病为借口达到逐步脱身的目的。民国四年(1915年)10月下旬,他呈文袁世凯说:“锷于本月初忽患喉痛,因连日从公,未甚留意,迁延日久,病势加剧。近则红肿异常,言语失调,饮食亦为之锐减。迭经医治,未见痊可。现就西医诊视,据云肺胃积热,兼有外感,亟宜避风少言,医药始能收效等语。拟自本月二十九日起,请假五日,以资静摄。”袁世凯批示:“准予给假五日。”11月中旬,他再次呈文袁世凯,以“病体未痊”为由,“拟请续假一星期,赴津就医”。袁世凯批示“准予续假七日,俾资调理。”他到天津后,与梁启超初步拟定了赴云南发动武装起义的战略设想。内容是:“云南于袁氏下令称帝后即独立,贵州则越一月后响应,广西则越两月后响应,然后以云贵之力下四川,以广西之力下广东,约三四个月后,可以会师湖北,底定中原”。这是个符合当时客观实际的颇具胆识的战略构想。11月22日,又向袁世凯呈文,说“假期已满,病仍未愈”,请“准予续假三月,俾得迁地疗养。并请派员代理,免旷职务”。袁世凯批示:“着给假两月。”11月末,他第四次呈文袁世凯,说自己“病根久伏,殊非旦夕所能就痊。而北地严寒,亦非孱弱之躯所能耐,一交冬令,病势益加。惟有移住气候温暖地方,从容调养,庶医药可望奏功”。明确要求“航海东渡,赴日就医,以期病体早痊”。袁世凯批示:“一俟调治就愈,仍望早日归国,销假任事,用副倚任。”12月2日,蔡锷在戴戡陪同下,乘日商山东丸东渡日本。离津前,他与梁启超诀别说:“失败就战死,绝对不亡命;成功就下野,绝对不争地盘。”

蔡锷抵达日本后,在黄兴所派张孝准、石陶钧等的接应下,秘密前往神户,然后迅速换乘另一艘日轮,经吴淞口南下香港,复取道河内直奔云南。与此同时,他请石陶钧带着自己的行李去别府箱根,作就医状;并准备了多封亲笔信,让石陶钧陆续寄给袁世凯的亲信唐在礼等人,逐日报告游历状况和养病情形,以掩饰行踪。因而,袁世凯一点也没有察觉蔡锷离开日本的迹象,当他接到“蔡过香港到云南去了”的情报时,一度还不相信,等到确定后大吃一惊,立即电令蒙自关道周沆和阿迷县长张一鲲,伺机狙击或捕杀。但在唐继尧之弟、警卫团长唐继虞的迎接和护送下,袁世凯的阴谋未能得逞。

护国讨袁

主词条:护国运动

民国四年(1915年)12月19日,蔡锷历尽艰险,安全抵达云南昆明。当时滇军反袁情绪十分热烈,中下级军官已开过三次秘密会议,酝酿武装讨袁。原国民党骨干分子李烈钧、程潜、熊克武等亦先后来滇,共同策划反袁战争。只因唐继尧态度暧昧,不能迅速发动。蔡锷到后,统一了各派力量,促使唐继尧下了反袁的决心。12月21日、22日,在蔡锷、唐继尧的主持下,又联合召开了第四、五次会议,决定立即发动反袁护国战争。12月23日,便以唐继尧和云南巡按使任可澄的名义,致电袁世凯,要求取消帝制,惩办帝制祸首,限25日上午10时答复。同日,蔡锷与唐继尧、任可澄、刘显世、李烈钧、戴戡联名将前电通告各省。次日,他又与戴戡联名致电袁世凯,“为最后之忠告”,要求袁“于滇将军、巡按所陈各节,迅予照准,立将段芝贵诸人明正典刑,并发明令,永废帝制。……否则,土崩之祸,即在目前,噬脐之悔,云何能及!”袁世凯自然拒不作答。于是,12月25日,蔡锷等正式宣布云南独立,武装讨袁,护国战争爆发。

护国军起义形式图

护国军起义形式图

民国五年(1916年)元旦,护国军在昆明校场誓师,发布讨袁檄文。军容整肃,士气高昂。 蔡锷会同唐继尧、李烈钧发布誓词:

以告国人,并自申警:一、同人职责,惟在讨袁。天助吾民,幸克有济,举凡建设之事,当让贤能,以明初志。个人权利思想,悉予铲除。一、地无分南北,省无论甲乙,同此领土,同是国民。惟当量材程功,通力合作,决不参与地域观念,自启分裂。一、倒袁救国,心理大同。但能助我张目,便当引为同志。所有从前党派意见,当然消融,绝无偏倚。一、五大民族,同此共和。袁氏得罪民国,已成五族公敌。万众一心,更无何种种族界限。

护国军出师前蔡锷(中)等人的合影

护国军出师前蔡锷(中)等人的合影

第一梯团长刘云峰率邓泰中、杨蓁两支队为先遣队,出昭通,取叙府(今四川宜宾),为左翼;

第二、三梯团长赵又新、顾品珍分率董鸿勋、何海清、禄国藩、朱德四支队,经永宁,进泸州,为中路主力;

第四梯团长戴戡率熊其勋支队,并由殷承献率华封歌支队协助,取道贵州松坎,攻綦江,进规重庆,为右翼。

在民国四年(1915年)12月27日,刘云峰所部先遣队出昭通向川边移动。翌年1月14日,蔡锷亲率赵又新、顾品珍两个梯团从昆明出发。21日,先遣队攻占叙府,然后指向南溪,使川南镇守使伍祥祯部溃不成军,川、黔动摇。27日,贵州宣布独立,蔡锷遂由贵州威宁、毕节前进,指向四川泸州。2月2日,刘存厚在纳溪起义响应,配合护国军第二梯团,第三支队于6日攻占泸州蓝田坝月亮岩。这是出兵以来的第一次大战斗。经此一战,护国军声威大振。蔡锷督中路护国军与刘存厚师会攻泸州。同时,右翼戴戡指挥的护国军第一军一部也于14日攻入四川綦江附近,并分兵进入湘西。

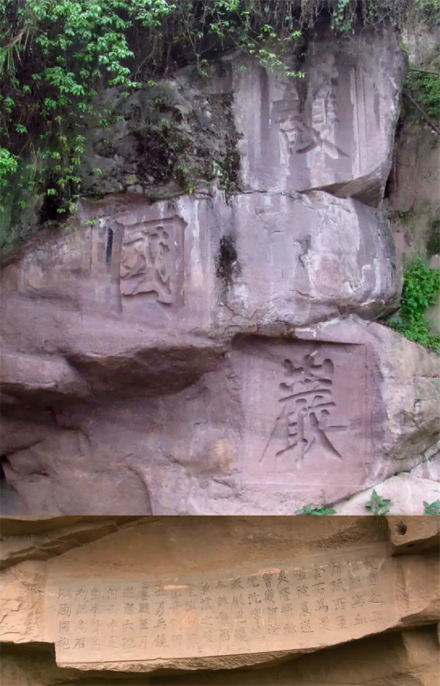

蔡锷在永宁大洲驿铭刻的“护国岩”铭及序

蔡锷在永宁大洲驿铭刻的“护国岩”铭及序

袁世凯取消帝制后,仍以“大总统”自居。蔡锷与唐继尧等立即发出通电,不仅不承认袁世凯仍为总统,而且要求对他进行审判。这时,全国各地反袁斗争形势继续高涨,袁世凯内部也日益分崩离析。5月8日,宣布独立的南方滇、黔、桂、粤等省在广东肇庆成立护国军军务院,推唐继尧为抚军长,蔡锷等为抚军。6月6日,袁世凯在众叛亲离声中忧病身亡,护国战争以胜利告终。

病逝异国

还在护国战争结束前,蔡锷的病况因军务劳顿,日形加剧。紧张的战事结束后,他的病情进一步恶化。他多次请求辞职养病,未获允准。民国五年(1916年)6月24日,北京政府任命蔡锷为益武将军,督理四川军务。7月1日,他到达泸州。7月6日,北京政府复任命他为四川督军兼省长。这时,蔡锷的喉病“经德医施治后,肿痛更剧,声音全失,精神萎顿,饮食骤减”。但四川军政各方“并力劝驾赴蓉,接前敌将士及各属绅民函电,亦纷纷请求速西上就任”。于是,蔡锷离开泸州,于7月29日到达成都。

1916年9月在日就医的蔡锷与潘蕙英

1916年9月在日就医的蔡锷与潘蕙英

民国五年(1916年)11月6日晚,医生为蔡锷打了一针强心剂,使其精神顿爽,于11月7日口授随员四事,作为遗嘱,于第二天(8日)给北京政府发了电报。其内容如下:

国会、大总统均鉴:

锷病恐不起,谨口授随员等以遗电陈四事:

一、愿我人民政府,协力一心,采有希望之积极政策,以建设好国家。

二、现在各派意见多乖,竞争权力,愿为民望者以道德爱国,勿谋私利。

三、此次在川阵亡及出力人员,恳饬罗督军、戴省长核实呈请恤奖,以昭激劝。

四、锷以短命,未能尽力民国,应为薄葬。

临电哀鸣,伏乞慈鉴。

四川督军兼省长蔡锷叩。

蔡锷病逝于福冈医院

蔡锷病逝于福冈医院

蔡锷逝世消息传到国内,引起了举国上下的悲痛。大总统黎元洪于11月10日发出唁电和褒扬令,同时指示驻日公使章宗祥派专员妥为照料,拨款2万元作为治丧费,随后又追赠他为陆军上将(原为上将衔中将 )。12月18日,北京国会通过《国葬法》,并决议国葬黄兴、蔡锷。同时,湖南督军谭延闿、云南督军唐继尧等纷纷发出吊唁通电。国会参议院、众议院在得知其讣讯的当日开会决定,下半旗以致哀悼 。12月5日,蔡锷的灵柩,在大总统特使袁华选和蒋方震、石陶钧等人护送下,乘海轮回到中国,抵达上海。14日,上海各界人士在上海殡仪馆,举行了隆重的悼祭仪式,由淞沪护军使杨善德代表黎元洪主祭,梁启超宣读祭文。但梁启超因情绪激动,过于悲伤,无法再读,只好把文稿交给石陶钧代读。当时,在昆明、成都、重庆、长沙、邵阳等地都举行了相当规模的蔡锷追悼会。

民国六年(1917年)4月12日,蔡锷魂归故里,北洋政府在长沙岳麓山为他举行国葬。另在北京中央公园(今中山公园)又塔设灵堂举行公祭,孙中山、黎元洪、冯国璋、段祺瑞等以及民国政府各部、驻华公使、各界群众参加了祭奠。蔡锷成为中华民国史上最早享受国葬殊荣的元勋。 而岳麓山国葬当天,虽大雨滂沱,行止不便,但送葬队伍仍有千人以上。北京政府正、副大总统和军政机关以及广东等10多个省,岳州、衡阳、宝庆全省各道,参议院等单位,都派出了会葬代表送葬。国民党知名人士谭人凤、刘揆一等,也以私人身份参加了会葬。湖南督军谭延闿及各官员、军队,冒雨徒步护灵上岳麓山。下午2时,灵柩运抵岳麓山万寿寺后山的墓地,由谭延闿领首,举行了隆重的下葬礼仪。在17声葬炮和哀乐鞭炮声中,蔡锷安息于此。

蔡锷灵柩上陆

灵堂

运载蔡锷灵柩的车

蔡锷葬礼

蔡锷葬礼

(图册参考资料 )

护卫共和

蔡锷像

蔡锷像

本着维护统一的目的,蔡锷还是袁世凯定都北京的支持者。二次革命时,多次为袁世凯辩护。南北议和期间还曾有过呼声组阁,并曾率先在云南发行爱心公债以缓财政困难。 但他主张拒绝接受日本的《二十一条》要求。

民国四年(1915年)逃离北京,经日本潜入云南,同年12月发动护国军起义,反对袁世凯复辟帝制,亲自担任护国第一军总司令,与北洋军激战四川。 最终南方各省相继宣布独立。袁世凯在内外压迫后宣布取消帝制。 以孙中山为代表的资产阶级革命党人把护国运动称作“三次革命”。

军事思想

蔡锷撰写的第一部重要的军事理论著作是《军国民篇》。该书主要介绍西方的军国民主义,其最初是一种体育思想,主张把军事训练运用到学校体育教学中,把学生直接练成士兵。军国民主义先由德国传入日本,再由蔡锷和蒋百里等人介绍到中国。

《军国民篇》分析了中国近半个世纪以来屡挫于列强的败因,认为是国人精神气质的问题,从教育、思想、文学、风俗、体质、武器、音乐、国势等8个方面进行剖析。对于甲午战争中国败于日本,蔡锷认为,症结在于中国人的文化传统和精神气质驯顺退让,不善为战。而当此弱肉强食的世界,不好战至少也须有足够的实力方能自立自足,安处一方。所以,中国人首先必须在精神上抖擞、强健起来,铸造一种能够适应时代潮流的、全新的民族精神。

在等待接任新职期间,他伏案著书,完成自己第二部也是最为重要的军事著作《曾胡治兵语录》。从在论及“选将”时,蔡锷崇尚曾、胡“为将之道,以良心血性为前提”的思想,认为这是“扼要探本之论”。他说:“吾侪身膺军职,非大发志愿以救国为目的,以死为归宿,不足渡同胞于苦海,置国家于坦途。” 抒发了他立志为国捐躯的志向。谈到治军,蔡锷认为“治军之要,尤在赏罚严明”,对于“风气纪纲大弛”的军队,“与其失之宽,不如失之严”,主张“以菩萨心肠,行霹雳手段”。 同时,他也提倡官兵之间“和辑”相处,使士兵把军营视为“第二家庭”。他特别欣赏曾国藩“带兵如父兄之带子弟”这句话,认为带兵者若“能以此存心,则古今带兵格言,千言万语皆可付之一炬”。 一个心怀仁德的将军不只爱兵,也会爱民,而这是更重要的。

民国初期日本印制的蔡锷像明信片

民国初期日本印制的蔡锷像明信片

关于作战指导,蔡锷既不完全肯定曾、胡“主守不主攻”的思想,又不被当时西方兵学家“极端的主张攻击”的思想所左右,而是根据中国军队、军费、交通等情况,提出了诱敌深入的战略设想。他指出以中国当时的战备力量,还不具备与敌国对攻的实力,一旦有敌来犯,与其苦苦硬撑,不如诱敌深入,利用本国开阔的地形拉长其战线,在持久战和消耗战中伺机歼灭敌人。蔡锷提到的应对战术为“波亚(Boer,即布尔人)战术”,即指“英布战争”后期,布尔人退出中心城市后分散展开游击战。他们切断铁路交通,抢掠英军给养,并寻机歼灭小股敌军,一度令英军大感头痛。蔡锷认为“不如采取波亚战术,据险以守,节节为防,以全军而老敌师为主,俟其深入无继,乃一举歼除之”。后来,毛泽东在对付国民党“围剿”和日军入侵时,即借鉴采用此种战术。

近代兵书中,《曾胡治兵语录》的影响是相当大的。该书民国六年(1917年)由上海振武书局刊行;民国十三年(1924年)蒋介石将它作为黄埔军校的必修教材;民国三十二年(1943年)八路军《军政杂志》出版《增补曾胡治兵语录白话句解》,民国三十四年(1945年)八路军山东军区重印再版。

与此同时,蔡锷看到“英窥西藏,法窥滇黔桂粤之谋日迫,边陲多故,危机已伏。若屏藩不固,国将不国。”为此,亲自担任主编,拟定了数万言的《五省边防计划》。该计划指出,民国虽已建立,但“内讧未靖,外患思乘”,列强侵吞中国之心不死。除沙俄日本在东、北部边境地区屡挑事端外,英国侵略者也不断从印度以武力干涉西藏,法国也往越南增兵,企图进犯滇桂。在此情况下,“西南边要尤陷危险,民国全局殆哉岌岌”。因此,蔡锷呼吁滇、川,黔、桂、粤五省实行军事联合,以便随时抗击英法侵略者的军事侵略,保卫新生的共和国。这份计划草案分三编十章,分别对五省联合军的兵力编成、作战区域和协同办法,军队的集中,展开和作战步骤,以及战前准备,兵站设置,战场建设等重大问题。作了详细的阐述和具体的规定。它在当时虽然未能实行,却充分而具体地体现了蔡锷的战区战略思想。

蔡锷戎服照

蒋百里在蔡锷死后,由日本发回国内的蔡锷遗电后附加按语说:“一年以来,公恶衣菲食以戕其身,早作夜息以伤其神。临终之际,犹以未能裹尸为恨。然蔡公身虽未死于疆场,实与阵亡者一例也。”梁启超:

国民赖公有人格,英雄无命亦天心。

知所恶有甚于死者,非夫人之恸而谁为?

梁启超此后数次在公开场合告诉众人,蔡锷反袁是“为国民争人格” 。

康有为:“微君之躬,今为洪宪之世矣。思子之故,怕闻鼙鼓之声来!”

唐继尧:“所至以整军保民为要图,众论之归,大将慈祥曹武惠(曹彬);平时惟读书致用相敦勖,公言不死,秀才忧乐范希文(范仲淹)。” (赵藩代撰)

陆荣廷:“平地一声雷,将军天上来。玄黄鏖战泸水限,共和五色旗重开。噫吁戏!非天下大勇,其孰与此哉。为忆将军留都时,蛟龙失水蝼蚁欺,岂意神物不可测,朝发东海夕滇池。噫吁戏!非天下大智,其孰与于斯。嗟乎!天地不终否,国运竞何似。既见将军生,又见将军死。我读将军绝笔词,将军为国心未已。愿为推置国人腹,拔剑提戈齐备起。”

朱德早年颇受蔡锷赏识,他得知蔡锷去世后,撰挽联道:“勋业震寰区,痛者番,向沧海招魂,满地魑魅迹踪,收拾河山谁与问?精灵随日月,倘此去,查幽冥宋案,全民心情盼释,分清功罪大难言。” 后来,他将蔡锷与毛泽东相提并论,称为“良师益友”“指路明灯”“北极星” ,并认为蔡锷“思想敏捷、知识丰富,见识精辟、坚韧和无私” 。

杨度:“魂魄异乡归,于今豪杰为神,万里河山皆雨泣;东南民力尽,太息疮痍满目,当时成败已沧桑。”

王占元:“卓哉蔡公,旷代无两。伟烈韦昭,羽然长往。九嶷穹崇,同兹景仰。树之华表,长留缅想。”

谭延闿:“并世吾安仰,微公人尽非。作诔是谁,后有千秋视此祠。”

郭宗熙:“扶义翊国。”

姜桂题:“威威蔡公,出没犹龙。滇旗义举,虎啸风从。共和再造,我公之功。渺锦金石,与国无穷。”

田中玉:“岳高其极,湘流而茔。倥侗么匿,羌其哀荣。于砾显谟,厥式新民。皇皇宪宪,人格峥嵘。”

杨增新称蔡锷为“民国再造之秀”,赠铭道:“湘中名山,实维街锋。钟灵毓秀,笃生蔡公。假手吾滇,共和再造。功成忽陨,国人嗟悼。大名焜耀,溢于全球。英魂肃毅,郁于松楸。璆琳琅玕,昆仑是产。一香远致,聊志景仰。”

李根源:“蔡公深沉有大志,短小精悍人莫测。甲兵百万蟠膈臆,十步百计机神疾。少小能文捷无匹,家本贫艰苦卓绝。孑身东渡海负复,戛戛独造士官列。是时国事日殄卒,思从根本大改革。同时诸子尽英畏,公独深心内蕴结。业成回国成经历,湘赣桂滇练兵术。辛亥鄂垣初举义,昆明相续重阳日。匕他不惊易汉帜,千年重睹庆云瑞。清帝禅位四海一,从容坐镇无取贰。枭雄得志利专制,阳开阴阖施狡脍。慑公声威至都会,外似尊崇内猜意。一朝洪宪显披露,剑戟森环迫拥戴。凤鸾奋翔脱擒捕,真如鹘起如免逝。鹃鹏南徙沧澳碍,五华重树共和旗。义师声讨雷霆锐,风驰电掣蜀军溃。神乘知难退,积毒消如汤雪沃。六合从风涤腥秽,功成国力精力疲。引疾居东养凋瘵,忽瞻翼轸星光坠。贾谊颜渊同短折,中外英雄齐陨涕。呜呼我公真人杰,峋蝼碑前表方岳。”

朱庆澜:“武昌事起,先生蔡锷以滇军应之。清帝逊位,先生养晦京师者有年。丙丁之际,帝制猝发,海内士夫㤈㤈现现,不知所为计。先生再用滇士,以摧陷廓清之,从之者若流。微先生孰不稽首臣妾者哉,功成身退,其视权与利若敝屣然。世传湘间多异人,如先生者则尤下走所钦仰弗替者也。”

陆炳焜:“衡山出云,湘水绕之。盘纡爵劲,实生魁奇。群治大昌,荡秽涤瑕。以立民国,茭夷帝家。义旗高张,风云叱咤。移清仆袁,沐日浴月。飘摇五载,图以再造。蜀道滇池,裂脰涂脑。技义而西,万里景从。载系天纲,弗居成功。生以为民,死其无悔。茫茫大星,陨于东海。魂今来归,挥斥蛟龙。岳麓陂池,爵乎幽宫。国命斯新,神其祝灵。国耻未雪,宁能目瞑。堂堂中原,式兹刻铭。”

李厚基、胡瑞霖:“天启区夏,鼎命新融,不有奇杰,孰建神功。惟我蔡公,闻气所毓,抗老黄农,潜心颇牧。大同应运,血战玄黄,驰丘滇蜀,撕残荡荒。甫卸戎衣,首正经界,规画宏深,期于不懈。天未厌乱,帝制复燃,手提义旅,为天下先。豪杰景从,山泽响应,再造新基,指挥大定。呜呼!我公智勇深沉,专繁决剧,艰险毕任。四海喁喁,望公未已,胡不永年,遽辞尘滓。岘山碑在,瞻望涕零,湘江衡岳,永护英灵。”

赵藩:“南滇两树义旗,强我周旋,回道下交成往事;东海顿惊噩耗,悲君俎谢,比肩中国几人才。”

丁怀瑾:“成不居首功,败不作亡命,誓师二语,何等光明,故一旅突兴再造共和。下无逞意见,上无争利权,遗书数言,如斯深切,问举国朝野奚慰英灵?”

蔡锷

蔡锷

毛泽东曾将蔡锷与黄兴共同视为“邦之模范”。

李宗仁在军校读书时,看到前来视察的蔡锷,佩服之至,曾有“人中吕布,马中赤兔”之感叹。

钱基博:“世穷欲变,当王为贵。谭嗣同、章士钊,文章经国,蔡锷对略盖世。……蔡锷力张军国之策,所投非主,而反兵以声大义。……吾于蔡锷,而明择主之谊焉。”

蔡锷的同学唐才质认为:“松坡一生长处,意志坚定,日后事业,即基于此。”

胡耀邦在1981年10月9日首都各界纪念辛亥革命七十周年大会上的讲话中,列举了33位辛亥革命时期的风云人物,称赞“所有为辛亥革命建树了功绩的人们,永远受到人民的称颂,他们为革命牺牲奋斗的高尚精神,永远值得后人尊敬和学习”,蔡锷名列其中。

云南大学历史系教授、《蔡锷大传》的作者谢本书认为,虽然蔡锷也有过缺点错误,但比起功绩来只是次要的,反清、抗袁,拥孙六个字可以用来概括其一生,他无愧为杰出的资产阶级革命家。

与小凤仙

小凤仙

小凤仙

一种说法是,蔡锷曾在北京青云阁的普珍园结识小凤仙,并多次在普珍园小酌,普珍园的名菜辣子凤节倍受小凤仙喜爱,从而演绎一段名流千古的爱情故事。蔡锷逝世后小凤仙因无法忘怀,又来到青云阁找寻蔡锷的记忆,并又在此遇到她的丈夫,因为她的丈夫长相很像蔡锷,之后她便隐姓埋名,过着与世无争的生活。20世纪80年代在青云阁原址拍摄的电影《知音》是根据蔡锷与小凤仙的爱情故事改编的。

另一说,蔡锷被诱进京师软禁,终日无所事事,内心烦闷,后在八大胡同走,结识了歌妓小凤仙。小凤仙识英雄、重英雄,两人心生爱意。后小凤仙帮助蔡锷逃离北京。

蔡锷去世后,据传小凤仙也白马素车,到灵堂致祭,并由易顺鼎代撰挽联,回忆二人交往道:“万里南天鹏翼,直上扶摇,那堪忧患余生,萍水姻缘成一梦;十年北地燕支,自悲沦落,赢得英雄知已,桃花颜色亦千秋。” 还有说法称由方尔谦代撰挽联:“不幸周郎竟短命;早知李靖是英雄!” 在葬礼结束当晚,小凤仙写下遗书,乘火车去天津。她本想在车上自杀,但因列车事故而放弃了轻生的念头。1951年,她被安排在东北人民政府机关幼儿园当保健员,1954年在沈阳病逝,终年54岁。 还有一种说法是,小凤仙死于1976年 。

忧心国事

据说蔡锷临终前,由护士勉强扶起来,凭窗瞭望日本飞机演习,又一次受到刺激。他对蒋方震说∶“我早晚就要和你们分手了。我们建设国防尚未着手,而现代战争已由平面而转立体,我国又不知道落后了多少年!”然后又感慨地说∶“不死于对外作战,不死于疆场马革裹尸,而死于病室,不能为国家作更大的贡献,自觉死有余憾。”

母亲:王再秀(约1858-1935)。邵阳县谷洲乡(今谷洲镇)式南村桐梓坪人,被称为“王太夫人”,享年七十八岁。 生有三男:蔡锷、蔡垣、蔡墀,二女:蔡任闺、蔡云娥。

原配:刘侠贞(?-约1941),原名刘森英,生长女蔡菊莲。夫妻感情融洽,蔡锷在广西任职期间,曾邀请母亲和刘侠贞到广西。蔡锷到昆明前,才将她们送回湖南老家,直至刘侠贞病逝。

蔡锷与家人

二夫人:潘蕙英(1894-1956),出身贡生家庭,接受过西式高等教育。民国元年(1912年),蔡锷在昆明时与其成婚。生二子一女:长子蔡端(族谱名蔡泽琨),次子蔡永宁(族谱名蔡泽珂),女蔡淑莲。潘蕙英二十余岁便守寡,直到终老,后以教书为生。新中国成立后,潘惠英一家受朱德的邀请,迁往北京居住。1956年,潘蕙英因癌症病逝。 据蔡淑莲回忆,在蔡锷病危时,潘蕙英曾剪下他的一绺头发,把它梳在自己的发髻里,直到终年,以示纪念。长孙:蔡协

(蔡锷与家人图册部分参考资料 )

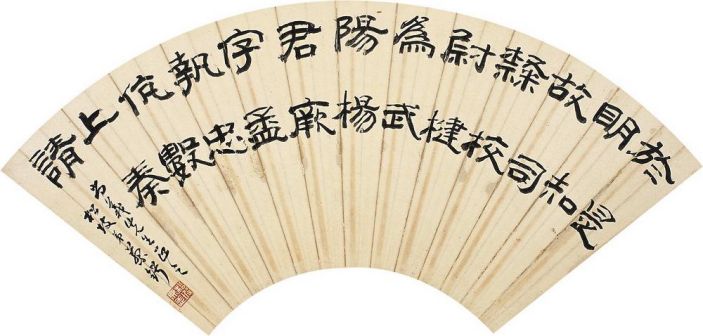

此外,蔡锷书法“宗颜(真卿)、米(芾)”,遒健雄强,与其人相表里 。他现存的书法作品多为以行书手写的信札,笔画外延,线条讲究墨色深浅与节奏,极富飘逸之美 。

蔡锷行书信札

蔡锷书法

蔡锷书法

蔡锷书法

蔡锷书法

怀疑蔡锷的逝世是日本人加害的。如蔡锷的“学生、部曲”,追随蔡锷“十余年,患难辛苦,尤备尝而深知”的雷飚所说:“谣传为日本人嫉忌,而暗使医生谋害以毙命者也。一时疑信参半,几遍全国。”甚至有人编造认为,蔡锷死在日本,是因他曾在护国讨袁期间“智毙”日本“奸细”,日本人采取的报复行为。但蔡锷的自我保护意识非常强,即使日本人有此企图也难以得逞。故此说实难使人信服。

怀疑蔡锷因患“杨梅恶疾”而去世。如蔡锷在护国战争期间的军医李丕章所说:“有人说蔡将军患的病是花柳病。”至20世纪90年代,还有人认为蔡锷患的是“杨梅恶疾”,并提出了一份所谓“先父”(据说为当时成都的喉科名医刘云峰)的诊视“记录”作为证据,撰写《蔡锷将军之死一说》一文。但据民国五年(1916年)8月《申报》的两则报道,明确指出给蔡锷看病的中医师,并不是所谓“刘云峰”,而是当时被蔡锷任命为四川东川道道尹的修承浩“介绍”给蔡锷的一个名为“陆锦庭”的医师。而蔡锷的病则“纯系伤阴所致,病根实因过劳而成”。

根据与蔡锷同在成都的蒋方震、石陶钧、唐巘、李华英在蔡锷逝世后联名致黎元洪的电报中描述,蔡锷“喉痛愈甚,渐至失声,犹未知其病源在肺也“。蔡锷抵达上海宝隆医院后,德籍医生克里对他进行X光检查,发现其患有胸膜炎遗迹,进一步确定了喉结核的上行来源(当时医学上对喉结核的发展有上行下行之说,上行是先肺后喉,下行是先喉后肺)”。也就是说,通过成都、上海等地的检查,蒋方震等人才知道蔡锷患的实际是肺病。蔡锷入住日本福冈医科大学医院后,负责医治的稻田、久保两位博士为发现蔡锷“肺部结核既久,终乃冒至咽喉”,“左右两肺已大疼痛,咽喉二部皆被侵冒”,在蔡夫人、蒋方震要求的保密措施下,包括蔡锷本人在内的不少人都不知病情的严重性。

中国社会科学院近代史研究所研究员曾业英认为,联系蔡锷逝世之前久保博士等人曾以否认其为“癌”的方式,暗示其为“癌”一事;又说蔡锷的病情事实上经历了一个由初起肺部,发展到咽喉,再到肠子的过程,即如今天所说,由肺部转移到咽喉,再转移到肠道的过程;加以其治疗方案的效果,与此前在华德国医生采用“驱梅”方案的效果完全不同。因而与其说蔡锷患的是肺“结核症”,似乎不如说是因肺癌而逝世的。

蔡锷故居

蔡锷故居

蔡锷故居

蔡锷公馆

蔡锷公馆

蔡锷公馆

蔡锷墓

岳麓山蔡锷墓

岳麓山蔡锷墓

2006年,蔡锷故居、公馆和墓被国务院批准列入第六批全国重点文物保护单位名单 ,分别属于邵阳市大祥区、洞口县、长沙市岳麓区 。

其他

纪念节日:孙中山在民国五年(1916年)12月13日致电大总统黎元洪和北京政府国务院,建议定云南起义日(1916年12月25日)为中华民国国庆日。虽然这个建议并未成为事实,然而北京政府仍将云南护国起义日作为国家纪念日之一。

1951年中央人民政府颁发给蔡锷家的革命烈士证书

1951年中央人民政府颁发给蔡锷家的革命烈士证书

护国岩:护国战争后期,蔡锷由于艰苦征战,喉症久病不医,病情加剧以致不能发音,只能以笔代口处理军务,在护国军司令部所在地大洲驿叙蓬溪(四川省泸州市纳溪区境内)附近的永宁河渔舟中养病将息时,有感景物,挥毫题写“护国巖”三字,并撰《护国岩铭》及序文,命人镌刻于永宁河岸的峭壁之上。四川诗人吴芳吉在长诗《护国岩词》中赞曰:“护国岩,护国军,伊人当日此长征,五月血战大功成,一朝永诀痛东瀛!伊人不幸斯岩幸,长享护国名。”这首《护国岩词》在20世纪40年代被选入中学国文课本,广为传诵,护国岩也因此名声远播。1991年,护国岩题刻被四川省人民政府列为重点保护文物。

地标:湖南省长沙市有蔡锷路。

雕塑

|

|

|

|

|

|

戏剧形象

湘剧名艺人罗裕庭在20世纪20年代编剧有剧目《蔡锷》,后在“文夕大火”中被烧毁 。现代京剧中有《护国将军》,讲述蔡锷的平生 。越剧也有剧目《蔡锷与小凤仙》 。

影视形象

年份 | 剧名 | 饰演者 |

|---|---|---|

1974 | 《五大汉》 | |

1976 | 《近代豪侠传》之《小凤仙》 | |

1981 | 《知音》 | |

1997 | 《逃之恋》 | |

1998 | 《小凤仙的故事》 | 佟瑞欣 |

2009 | 《蔡锷与小凤仙》 | 刘松仁 |

2011 | 《建党伟业》 | |

《辛亥革命》 | ||

《护国军魂传奇》 | ||

《护国大将军》 | ||

2014 | 《小凤仙的故事》 | |

《开国元勋朱德》 | 吕宁 |

刘德华饰演的蔡锷" alt="

《建党伟业》中刘德华饰演的蔡锷" src="https://bkimg.cdn.bcebos.com/pic/4bed2e738bd4b31cb4d07ef087d6277f9f2ff889?x-bce-process=image/format,f_auto/resize,m_lfit,limit_1,h_336"/> 《建党伟业》中刘德华饰演的蔡锷

《知音》中王心刚饰演的蔡锷

《蔡锷与小凤仙》中刘松仁饰演的蔡锷

《辛亥革命》中于荣光饰演的蔡锷

《护国军魂传奇》中于荣光饰演的蔡锷

《护国大将军》中王志飞饰演的蔡锷

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。

蔡锷骑马像

蔡锷骑马像 湖南长沙蔡锷路共和广场的蔡锷塑像

湖南长沙蔡锷路共和广场的蔡锷塑像  广西桂林象山公园蔡锷骑马像

广西桂林象山公园蔡锷骑马像 蔡锷半身塑像

蔡锷半身塑像 蔡锷公馆的蔡锷半身塑像

蔡锷公馆的蔡锷半身塑像 蔡锷半身塑像

蔡锷半身塑像