-

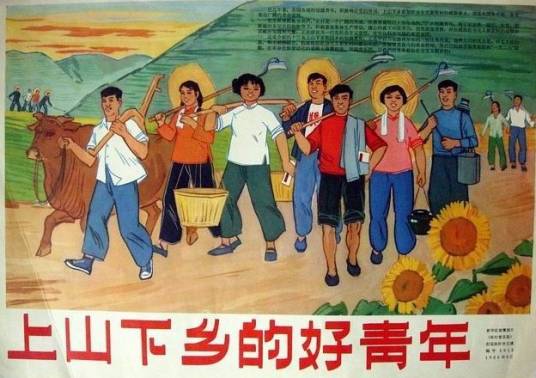

上山下乡 编辑

“上山下乡”一词最早见于1956年10月25日中共中央政治局关于《1956年到1967年全国农业发展纲要(修正草案)》的文件中,第一次提出知识青年上山下乡的这个概念,这也成了知青上山下乡开始的标志。

真正意义上的上山下乡始于1955年,(为了缓解城市就业压力),这年的8月9日,北京青年杨华、李秉衡等人向共青团北京市委提出到边疆区垦荒,11月份获得北京市团委的批准与鼓励,随后引起城市知识青年到农村和边疆垦荒的热潮,毛主席发出“农村是一个广阔的天地,到那里是可以大有作为的”,“知识青年到农村去,接受贫下中农的再教育,很有必要”的指示,中国政府组织大量城市“知识青年”离开城市,在农村定居和劳动的群众路线运动。

中文名:上山下乡

外文名:Young people go to poor areas

开始时间:1955年8月9日

参与人物:知识青年

上山下乡

上山下乡

插队模式不同于农场模式的突出特点是没有后勤,因此就有一个非过不可的“生活关”,一些尚未成年又在当地没有亲属帮助的知青所处的生存困境,给整个社会造成巨大的不良影响。结束上山下乡的理由中若干个“不满意”也主要来自1968年以后的插队模式。

插队模式带有明显的“待业”性质,可通过优先当地农民的“农转非”途径回城。兵团(农场)知青为回城提出“我们不是农工,我们是知青”的口号,也间接证实了插队模式“待业”的实质。

上山下乡

上山下乡

上山下乡

上山下乡

序幕

上山下乡

上山下乡

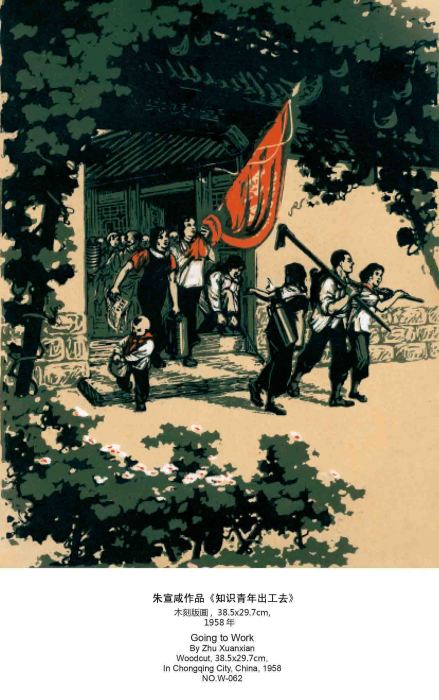

随后北京第二批、第三批青年志愿垦荒队以及河北、山东的2000多名青年,也以志愿垦荒队员的身份来到黑龙江垦区。上海青年则要求去淮北开荒种粮。 在北京、上海的影响下,1955年、1956年,浙江青年去开发新疆、广州青年去开发海南、江苏和四川的青年去开发青海,从而奏响了城市青年上山下乡的序幕。1958年,美术家朱宣咸创作的作品《知识青年出工去》,就非常典型生动的记录了在那个特定时代知识青年上山下乡的画面。

高潮

上山下乡 大丰上海知青纪念馆

上山下乡 大丰上海知青纪念馆

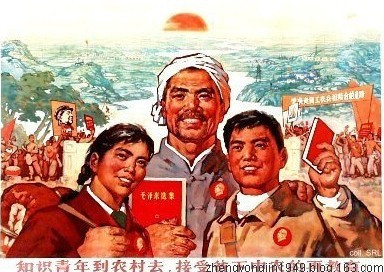

真正有组织、大规模地把大批城镇青年送到农村去,则是在“文化大革命”后期。毛主席说:“农村是一个广阔的天地,到那里是可以大有作为的”,1968年12月,毛泽东下达了“知识青年到农村去,接受贫下中农的再教育,很有必要”的指示,上山下乡运动大规模展开,1968年当年在校的初中和高中生(1966、1967、1968年三届学生,后来被称为“老三届”),全部前往农村。文化大革命中上山下乡的知识青年总人数达到1600多万人,十分之一的城市人口来到了乡村。这是人类现代历史上罕见的从城市到乡村的人口大迁移。全国城市居民家庭中,几乎没有一家不和“知青”下乡联系在一起。

回城

上山下乡中国知青主题馆高清组图

上山下乡中国知青主题馆高清组图

进入70年代以后,开始允许知识青年以招工、考试、病退、顶职、独生子女、身边无人、工农兵学员等各种各样名目繁多的名义逐步返回城市。1978年底,全国知识青年上山下乡工作会议在北京召开,这次会议决定在今后若干年内,还要继续动员知识青年上山下乡。1979年后,绝大部分知青陆续返回了城市,也有部分人在农村结婚“落户”,永远地留在了农村。

据统计由于各种原因滞留农村边疆的知青约有数十万人。

利益补偿

1985年,劳动人事部发文《关于解决原下乡知识青年插队期间工龄计算问题的通知》将下乡知识青年的工龄从其下乡之日算起,也算是对他们利益的补偿。

第一阶段从1968年到1969年,主要是将大部分“老三届”毕业生分配到农村、边疆。

朱宣咸作品《知识青年出工去》.1958年作

朱宣咸作品《知识青年出工去》.1958年作

1968年底,中苏关系对立,毛泽东向全国发出了“全民皆兵”,“招之即来、来之能战、战之能胜”,“备战备荒为人民”,“深挖洞、广积粮”等一系列关于备战的指示。城市里开始修建防空洞,沿海地区不少军工企业纷纷西迁。正是在这样的背景下,各地组建了以“知青”为主要成员的大量“生产建设兵团”。

知识青年到农村去 接受贫下中农的再教育

知识青年到农村去 接受贫下中农的再教育

第二阶段从1970年到1973年,知识青年上山下乡人数锐减,出现这种情况的原因是又一次发生经济“过热”,出现了所谓“三突破”,职工队伍的迅速膨胀,使应届初、高中毕业生大部分留城,一部分在乡知识青年也通过招工回城。

第三阶段从1974年到1976年,1973年1月全国计划工作会议提出采取经济“紧缩”政策,其中一条措施就是严格控制职工总数的增长。城市中学毕业生的出路,又开始以上山下乡为主。

我国从1966年开始有了知青,1977年是最后一批下放知青。

1.经济方面

从农村经济发展的角度看,知青是农民的一个负担。只有在那些缺乏基础教育的地方,极少数能够从事这种工作的知青才有益于农村的发展。 但这些有限的贡献远不能抵消知青给农村社区造成的损失。而且它们为时甚短,如果像80年代初那样培训当地青年承担这些工作,从长期来看效率更高。更重要的是,在农村的基本政策漏洞百出的情况下,下放知青的努力并不能给农村的发展带来多少好处。知青离开后实行的大刀阔斧的农村改革,才为农村带来了实质性的改进。知识青年上山下乡,给接收知识青年地区的农村、农民在经济上带来一定的压力,给知识青年家长造成负担,同时给一些知识青年带来不幸。在“接受再教育”的过程中,他们丧失了接受正常教育的机会,成为在文化知识方面准备不足的一代人,加重了“文化大革命”造成的“人才断层”。由于“文化大革命”中法制被践踏,知识青年的人身权利往往得不到保障,使得不少下乡知识青年受到迫害。

2.政治和意识形态方面

1968-1969年的大规模下乡运动的目标虽然没有明说,显然是为了结束红卫兵运动,就此而言它是成功的。但从长期来看,它的后果确实是消极的。下乡政策导致的不满、林彪事件之后出现的幻灭感,以及农村地区社会和政治控制力的相对薄弱,使知青一代滋生出文化和政治上的叛逆倾向。

至于根据革命品质而不是专业成绩选拔精英的方法,以及藉此实现一个平等社会的目标,也没有取得什么积极成果。除了在战争或革命时期,以道德作为提拔精英的社会制度难免导致伪善和因循守旧。

“文革”时期大规模知识青年上山下乡运动的发生和延续,既有经济原因,也有当时的政治原因。从经济方面看,知识青年上山下乡主要是为了缓解城镇青年就业危机,安置城镇中学毕业生。从政治方面看,知识青年上山下乡运动又是“文化大革命”极左思潮及其利用毛泽东某些思想理论的产物。知识青年上山下乡运动演变成一场政治运动,与毛泽东认为要对青年学生进行“再教育”的想法和他试图以此来缩小三大差别的思想有关。毛泽东希望知识青年要在革命的大风大浪中“滚一身泥巴,炼一颗红心”,培养和造就成为革命事业的接班人,一个重要途径就是在正确的路线指导之下,由工农兵给他们以再教育,同工农相结合。

小说

梁晓声的中篇小说《今夜有暴风雪》和长篇小说《雪城》及据此改编的这两部同名电视剧反映了关东的知青(黑龙江生产建设兵团战士)的生活。

梁晓声的电视剧《年轮》也反映的知青的生活。

《知青心中的周恩来》

《知青心中的周恩来》

阿城:中篇小说《棋王》、《树王》、《孩子王》。

姜戎:长篇小说《狼图腾》,以自己在内蒙古插队时的见闻写成。

史铁生:短篇小说《我的遥远的清平湾》

王小波:中篇小说《黄金时代》

老鬼:长篇小说《血色黄昏》 电影

舒淇和刘烨主演的电影《美人草》演绎了云南知青的一段爱情故事。

导演张暖昕拍摄的知青电影《青春祭》,描写了一位美丽的姑娘在西双版纳的知青生活。

陈冲导演的电影《天浴》描写了一位上山下乡到西藏的姑娘的悲惨命运的故事。

1983年出品的由谢飞导演的电影《我们的田野》是第一部知青电影,描述了当年北大荒的知青生活。影片由周里京和林芳兵主演。

电视剧

《血色浪漫》是以这次上山下乡为背景的一部电视剧,局部反映了当时的一个城市知识分子下乡的背景,可以说是近年来下乡运动描写最真实的一部电视题材的作品。本剧的主演有刘烨和孙俪。

《北风那个吹》主演闫妮、夏雨、马苏,是高满堂根据自己年轻时下乡的真实感受创作,讲述七十年代知青的真实生活,以二十多载的命运跨度,以笑泪交融的独特讲述方式,闫妮在剧中扮演了憨厚朴实的大队长牛鲜花,她爱上了由夏雨饰演的知青帅子,两人由此开展了一段跨越20年的姐弟情缘。

纪实

《无声的群落:大巴山老知青回忆录(1964-1965)》,邓鹏主编

邓贤著有纪实作品《中国知青梦》,描述在云南知青的抗争故事。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。