-

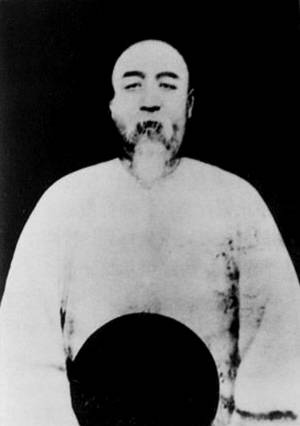

李秉衡 编辑

李秉衡(1830—1900),字鉴堂,清朝大臣,今辽宁庄河鞍子山人。初捐资山东莘县县丞,迁山东莘县知县。光绪五年(一八七九年),为直隶省冀州知州。越二年擢永平知府。十年(一八八四年)移任广西按察使,法军侵越犯边时,李秉衡主持龙州西运局。翌年与冯子材分任战守,取得谅山大捷,彭玉麟奏言:“两臣忠直,同得民心,亦同功最盛。”1900年庚子之变,起用为巡阅长江水师大臣。一度列名张之洞等人发起的东南互保协议,八国联军进攻大沽后,李秉衡由江苏江宁率兵北上,保卫北京,在天津杨村(天津市武清县)败绩,退至直隶省通州(今北京市通州区)服毒自杀。时年七十岁。谥忠节。

李秉衡雕像

李秉衡雕像

光绪二十一年一月十二日,清廷闻日军有进攻威海之说,电渝李鸿章、李秉衡“飞饬各防军,昼夜逡巡,实力严防,不得稍有疏懈”。十八日,李秉衡电疏:威海后路“情形均属万紧,惟有就现有兵力,分布各岛口,嘱饬各营昼夜逡巡瞭望,无敢疏虞。”日军在荣成湾登陆后,李秉衡无法按原议抽威海卫后路二分之一的兵力驰援前线,只能派孙万龄等少数军队前往迎敌。二十五日,日军攻陷荣成,李秉衡自请交部议处。并再电朝廷,报告“贼势太众,威太危,烟亦岌岌”;说明“兵太单”、“营少势难措手”的苦衷,要求将贵州古州镇总兵丁槐所部五营截留,奏请俯准。饬令提督董福祥带所部各营,星夜开拔至山东,以便“合力防剿”。此议已得朝廷照准。但是,援兵迟迟不达。不久,威海卫南帮炮台失陷。三十日。清廷曾电谕李鸿章、李秉衡:烟台为“通商口岸,防务较缓”,调孙金彪率军前赴威海协防,李秉衡却以“烟守将只孙金彪一人,若再调往,无人守御,烟台必危”而拒绝。李秉衡仅派军扼守威海西路,对于威海的战事不闻不问。二月三日,日军进占威海卫城和北帮炮台。李秉衡请旨将自己“交部严加议处”,电奏中称:威海已失,登州、烟台必为日军所争,“秉衡即死守烟台,于大局毫无补救,获罪滋大。目前统筹全局,似应移扼莱州(今掖县)一带,催集援兵,自西而东,节节进规,以固省城门户,以顾南北大局。”

二月九日李秉衡至黄县,十二日退驻莱州。他告诉丁汝昌自己已移扎莱州,防威海之兵亦径退莱州。不久威海失,北洋水师覆灭,与李秉衡“目击刘公岛危急,不克救援”有密切关系。外国观战记者肯宁咸在论述刘公岛失守的原因时,认为“本省巡抚(李秉衡)既按兵不动”,不“应约发援兵”是重要原因。

二月二十五日,清军收复宁海州(今牟平),二十七日收复文登。李秉衡却不令军队继续收复失地,反于三月三日致电清廷说:山东军力甚单“若深入恐贼抄截后路”。前线清军奋勇抗战,并于五日收复荣成。

四月十九日,李秉衡闻日本欲割辽河以东、台湾,索赔款一百兆两之说“忧愤填膺”,披沥上陈,建议皇上“乾纲独断,如彼族要挟过甚,则绝其和议。勿为虚声所恫喝,勿为浮议所摇惑,”继续坚持抵抗。并表示:“臣虽老怠,愿提一旅之师,以伸积愤,即捐糜顶踵亦所不惜”。但是《马关条约》还是签订了。四月二十五日李秉衡又上《奏和议要挟过甚万难曲从折》,要求清廷“立绝和议,布告天下臣民并各和好与国,声其欺侮要挟之罪,为万国所不容,神人所共愤;以偿兵费之款养战士,严敕各将帅督抚,效死一战”。清廷不纳,并于五月八日与日本互换《马关条约》。李秉衡在反对议和过程中,表现出的可贵的民主共和思想。论者或以为李秉衡属封建顽固派,这是不符合史实的。李秉衡在想方设法阻止议和的目的不能实现的情况下,主张用西方“民主共和思想”来阻止卖国条约。这实在是令人对李秉衡肃然起敬叹为观止。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。