-

玉米赤霉醇 编辑

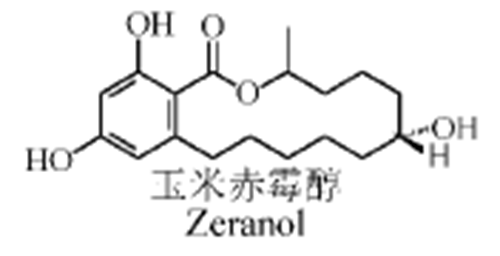

玉米赤霉醇,又名“右环十四酮酚”,商品名为“畜大壮”,是玉米赤霉菌在生长过程中产生的次生代谢产物玉米赤霉烯酮的还原产物,属于雷索酸内酯类非甾体类同化激素。玉米赤霉醇是一种效果理想的皮埋增重剂,系非固醇、非激素类化合物。但实验证明其对哺乳动物具有一定的危害性,1998年欧盟禁止将玉米赤霉醇等激素类药物应用于畜禽养殖,2002年,中国农业部第193号公告明确规定玉米赤霉醇禁用于所有食品动物,所有可食动物不得检出。2010年卫生部发布的《食品中可能违法添加的非食用物质名单(第四批)》中明确将玉米赤霉醇列入非食用物质。

2019年12月27日,玉米赤霉醇被列入食品动物中禁止使用的药品及其他化合物清单。

中文名:玉米赤霉醇

外文名:zeranol,α-zearalanol

CAS号:26538-44-3

分子式:C18H26O5

分子量:322.4

熔点:182-184°C

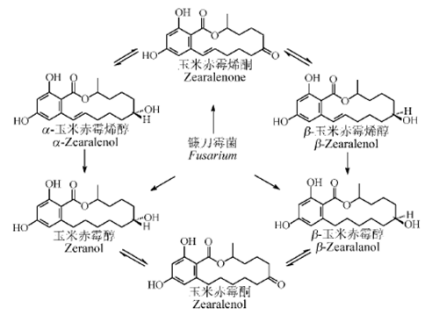

玉米赤霉醇的转化图

玉米赤霉醇的转化图

玉米赤霉醇的作用机理,一般认为它能直接或间接作用于脑下垂体和胰脏,提高体内生长激素和胰岛素水平,促进机体蛋白质的合成,提高饲料利用率,从而产生促增重作用。

有研究表明,肝脏是玉米赤霉醇的主要靶器官 。

大量基础研究表明,玉米赤霉醇具有良好心血管保护作用,但对子宫内膜癌、乳腺癌等的发病率无明显的影响,甚至对子宫、乳腺具有潜在的保护作用,有望成为雌激素的替代物进行推广应用。玉米赤霉醇对心血管系统有广泛的保护作用,其中涉及了多方面的作用机制,包括:改善血脂代谢、抑制血小板的黏附和聚集、减小血管张力、改变血流动力学、抗氧化、保护内皮、抑制血管平滑肌的细胞增殖和迁移以及细胞外基质的合成等 。

玉米赤霉醇由于能促进蛋白质合成和增重,美国从1969 年起以埋植剂的形式用于牛羊养殖业。加拿大、新西兰、澳大利亚等主要牛羊出口国家也陆续开始采用。中国从20世纪80年代末期开始示范及推广应用。玉米赤霉醇以耳根埋植的形式应用,促进蛋白质的合成,能提高胴体瘦肉率及饲料转化率。

1992年桑国俊发表的1篇文章中提到,国内外的试验研究和广泛应用表明,玉米赤霉醇应用于肉用牛羊生产时有如下特点:具有雌激素活性;能降低由于温度变化或长途运输造成的应激性,对牛羊越冬有重要意义;肉牛从初生至宰前90天可连续埋植(每隔100天再植),不但无害,而且可保持稳定增重; 肉牛不表现好斗性或性行为,采食量增加,易于饲养管理;公牛连续处理时不需去势,玉米赤霉醇与公牛性激素无拮抗作用,可使日增重提高14%;能提高胴体质量,眼肌面积明显增大;埋植的同时还可饲用其它生长促进剂或埋植其它增重剂;除留作繁殖和泌乳用的牛羊不能埋植外,以肉用为目的均适合埋植;埋植的肉牛一定要在最后一次埋植90天后方可上市销售,羊为50天。并且只要按要求对肉用牛羊进行埋植和管理,组织中只有微量的增重剂有效成分的残留物,基本与未处理组织的天然类似物质含量相当,消费者可安全食用 。

动物实验表明,玉米赤霉醇对促性腺激素结合受体等有抑制作用 ;对哺乳动物生殖系统具有显著的影响。随后,欧盟、中国等国家对玉米赤霉醇将在动物饲养上的使用列为非法。

玉米赤霉醇及其代谢产物具有雌激素类物质的生物活性,对促性腺激素结合受体、体外肝脏激素结合受体均有抑制作用。雌激素类物质的残留会引起人体性激素机能紊乱及影响第二性征的正常发育,在外部条件诱导下,可能致癌。玉米赤霉醇排出动物体外后,还可经饮水和食物造成二次污染及环境污染。

玉米赤霉醇能直接或间接作用于脑下垂体和胰脏,提高体内生长激素和胰岛素水平,促进动物机体蛋白质的合成,提高饲料利用率,从而产生促增重作用。由于玉米赤霉醇作为牛羊增重剂效果好,经济回报高,部分违法者在畜禽养殖过程中使用玉米赤霉醇,导致玉米赤霉醇可能会残留在各种食用组织(如牛羊肉、动物肝脏、肾脏和血液等)中 。

国家标准检测

中国尚未统一制订动物性食品中玉米赤霉醇残留检测的行业标准。由于玉米赤霉醇作为牛羊增重剂效果好,经济回报高,仍有违法使用的现象,所以需要加强对动物性产品中玉米赤霉醇的检测,中国也有相应的国家及行业标准,如下表所示:

编号 | 标题名称 | 方法简介 |

|---|---|---|

1 | 牛猪肝肾和肌肉组织中玉米赤霉醇、玉米赤霉酮、己烯雌酚、双烯雌酚残留量的测定 。 | 液相色谱-串联质谱法 用叔丁基甲基醚和乙酸盐缓冲溶液加酶解剂分别提取,硅胶固相萃取柱净化后浓缩,内标法定量。 |

2 | 动物源食品中玉米赤霉醇、β-玉米赤霉醇、α-玉米赤霉烯醇、β-玉米赤霉烯醇、玉米赤霉酮和玉米赤霉烯酮残留量检测方法 | 液相色谱-质谱/质谱法 经β-葡萄糖苷酸/硫酸酯复合酶水解后,采用乙醚提取,经液液分配,HLB固相萃取柱净化后,液质方法测定,外标法定量。 |

3 | 牛奶和奶粉中玉米赤霉醇、玉米赤霉酮、己烯雌酚、己烷雌酚、双烯雌酚残留量的测定 | 液相色谱-串联质谱法 用乙腈作为蛋白沉淀剂和提取剂,阴离子固相萃取柱净化,液质方法测定,内标法定量。 |

4 | 动物源性食品中玉米赤霉醇残留量的测定 | 液相色谱-串联质谱法 经β-葡萄糖苷酸/硫酸酯复合酶水解后,采用乙醚提取,经液液分配,HLB固相萃取柱净化后,液质方法测定,外标法定量。 |

5 | 进出口动物源性食品中玉米赤霉醇残留量的检验方法 | 高效液相色谱-质谱/质谱法 经葡萄糖苷酸水解后,依次用乙醚和氢氧化钠溶液提取玉米赤霉醇。氢氧化钠提取液中和后C18固相萃取柱净化。甲醇洗脱液经蒸发,定容后测定。外标法定量。 |

6 | 进出口动物源性食品中玉米赤霉醇残留量的检测方法 | 酶联免疫吸附法 鲜奶样品酶(葡萄糖苷酸酶/芳基硫酸酯酶)解后稀释即可用间接竞争性酶联免疫吸附法检测;肉类样品用乙腈提取玉米赤霉素,萃取净化后,用间接竞争性酶联免疫吸附法检测。 |

7 | 动物性食品中玉米赤霉醇残留检测 | 酶联免疫吸附法和气相色谱-质谱法 酶联免疫吸附法:ELISA快检 气质联用法:试样甲醇提取,与正己烷液液分配去脂,氨基固相萃取柱净化;尿样经乙腈提取,C18固相萃取柱和中性氧化铝净化,外标法定量。 |

8 | 动物源性食品中玉米赤霉醇类药物残留检测 | 液相色谱-串联质谱法 试样中的玉米赤霉醇类药物经甲醇(乙腈)提取,正己烷脱脂及氨基固相萃取柱或MAX固相萃取柱净化后,液质方法检测,外标法定量。 |

其他方法

除了国家和行业标准中规定的对玉米赤霉醇的检测方法:液相色谱法、液相色谱-串联质谱、气相色谱-质谱法及酶联免疫吸附法等外,在公开发表的文献中也有对玉米赤霉醇检测的其他方法的研究,比如薄层色谱法法。

薄层色谱法( TLC)

TLC 是一种非仪器、半定量的色谱检测方法。该方法快速, 费用低, 技术要求不高, 可用于对ZER 的初步检测。Medina 等 用TLC 方法对牛骨骼肌、肾脏及血浆中的玉米赤霉醇残留进行了研究。样品提取离心后, 上清液过离子交换膜, 经有机溶剂萃取后, 氮气吹干, 最后进行TLC 检测、显色。结果表明Fast Corinth V 作为显色剂效果更好, 用酶对血清样品进行消化可提高检测性, 检测限为25 ng/ g。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。