-

中国医学科学院 编辑

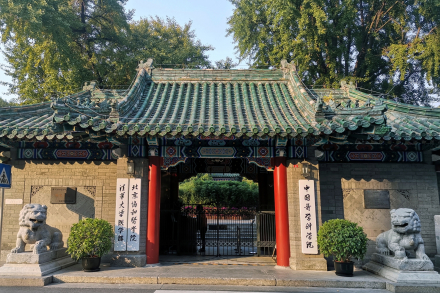

中国医学科学院,成立于1956年,与北京协和医学院院校一体,是一所医学科学学术中心和综合性医学科学研究机构。院校已发展成为拥有19个研究所、6 家附属医院、9 个学院、106 个院外研发机构,集医教研产为一体的综合性医学科学研究机构。

院校现有两院院士26人、国家杰青45 人、万人计划领军人才27 人,博士生导师1032 名、硕士生导师1231 名;拥有国家“双一流”建设学科5个,一级学科博士授权专业点9 个,可分别授予医学博士、理学博士、医理双博士、工学博士、医学硕士、理学硕士、工学硕士、管理学硕士、哲学硕士等学位。

院校是国务院学位委员会自行审核博士学位授权一级学科点和硕士学位授权一级学科点的委托学位授予单位,在教育部第四轮学科评估中有6 个A 类学科;拥有国家级重点实验室6 个、国家临床医学研究中心5 个、其他国家级科研基地15 个、省部级实验室59 个等。院校直属北京协和医院、阜外医院、肿瘤医院、整形外科医院、血液病医院和皮肤病医院等6 所医院,集医院、研究所和教学机构于一体,形成了医疗、教学和科研结合的医疗服务体系 。

2016年10月28日,中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平致信祝贺中国医学科学院成立60周年,向我国医疗卫生系统广大科技工作者和干部职工致以诚挚问候。贺信希望,中国医学科学院以建院60周年为新起点,抓住机遇、迎难而上,努力把中国医学科学院建设成为我国医学科技创新体系的核心基地,继续谱写新的篇章。

中文名:中国医学科学院

外文名:Chinese Academy of Medical Sciences

成立时间:1956年

机构地址:北京市东城区东单三条9号

主管部门:国家卫生健康委员会

简称:医科院、CAMS

下辖研究所:19个

研究所分布:北京、天津、南京、成都、昆明、苏州

分院:5所

2024年6月,“中国医学科学院北京脑和类脑研究院”揭牌成立。

人才与学科建设

中国医学科学院下属的研究所

中国医学科学院下属的研究所

院校现有两院院士26人、国家杰青45 人、万人计划领军人才27 人,博士生导师1032 名、硕士生导师1231 名;拥有国家“双一流”建设学科5个,一级学科博士授权专业点9 个,可分别授予医学博士、理学博士、医理双博士、工学博士、医学硕士、理学硕士、工学硕士、管理学硕士、哲学硕士等学位。院校是国务院学位委员会自行审核博士学位授权一级学科点和硕士学位授权一级学科点的委托学位授予单位,在教育部第四轮学科评估中有6 个A 类学科;拥有国家级重点实验室6 个、国家临床医学研究中心5 个、其他国家级科研基地15 个、省部级实验室59 个等。

随着中国特色社会主义进入新时代,院校发展进入新百年、新甲子,院校上下深入贯彻落实习近平总书记“努力把中国医学科学院建设成为我国医学科技创新体系的核心基地”重要指示精神,积极与社会主义现代化强国建设目标对标对表,秉承“承启文化、健全体系、创立机制、拓展资源”的工作方略,在国内率先实施“4 + 4”临床医学教育模式、开创卓越护理人才贯通培养改革试验班、率先实施医学类准聘长聘教职聘任改革,组建中国医学科学院学术咨询委员会及6 大学部,持续实施中国医学科学院医学与健康科技创新工程,加快建设以研究院所、研究基地、国家卫生健康委/ 中国医学科学院重点实验室和创新单元为主体的开放型国家医学科技创新体系,不断深化积极拓展各项国际交流合作,将院校打造成为国家医学研究和教育事业的先进思想源和强劲动力源,为我国人民健康、医学科学事业和医学教育事业发展作出新的更大贡献!

科研部门

国家级重点实验室5个、国家临床医学研究中心5个、其他国家级科研基地8个、省部级实验室31个。院校直属北京协和医院、阜外医院、中国医学科学院肿瘤医院、中国医学科学院整形外科医院、中国医学科学院血液病医院和中国医学科学院皮肤病医院等6家医院,集医院、研究所和教学机构于一体,集合成了闻名于国内外的医疗、教学和研究相互紧密结合的医疗服务体系。

心血管疾病国家重点实验室 | 天然药物活性物质与功能国家重点实验室 | 医学分子生物学国家重点实验室 |

分子肿瘤学国家重点实验室 | 实验血液学国家重点实验室 | - |

中国医学科学院临床医学研究所 (北京协和医院) | 中国医学科学院基础医学研究所 |

中国医学科学院心血管病研究所(阜外医院) (国家心血管病中心) | 中国医学科学院整形外科研究所(整形外科医院) |

中国医学科学院药物研究所 | 中国医学科学院医学实验动物研究所 |

中国医学科学院医学信息研究所 | 中国医学科学院药用植物研究所 |

中国医学科学院皮肤病研究所(南京皮肤病医院) | 中国医学科学院医学生物学研究所 |

中国医学科学院输血研究所 | 中国医学科学院肿瘤研究所(国家癌症中心) |

中国医学科学院医药生物技术研究所 | 中国医学科学院放射医学研究所 |

中国医学科学院生物医学工程研究所 | 中国医学科学院病原生物学研究所 |

中国医学科学院血液学研究所 | 中国医学科学院苏州系统医学研究所(系统医学研究院) |

中国医学科学院微循环研究所 | - |

设施资源

中国医学科学院整形外科医院

中国医学科学院整形外科医院

中国医学科学院/北京协和医学院医学信息研究所/图书馆拥有馆藏275万余册、外文医学期刊6900余种(其中纸质期刊3600余种)、中文医学期刊1400余种、网络数据库和光盘数据库84种、研究生论文10000余册,还藏有1000余部中医古籍、1000余种外文医学史专著和2万余册WHO系列出版物等特色资源;先后研发了《中国生物医学文献数据库(CBM)》和中国生物医学文献服务系统(SinoMed),建成一站式医学信息服务、公众健康知识服务等系列平台,承担国家人口与健康科学数据共享平台工程技术中心的建设工作。

科研成果

中国医学科学院

中国医学科学院

学术期刊

《中国医学科学院学报》:美国生物医学文献联机数据库(Medical Literature Analysis and Retrieval System, MEDLARS/PubMed)及其《医学索引》(Index Medicus, IM)、荷兰医学文摘数据库 (EMBASE)、美国化学文摘数据库及其《化学文摘》(Chemical Abstracts,CA)、世界卫生组织《医学増补文摘》光盘数据库(ExtraMED)、俄罗斯《文摘杂志》(Рефсратнвньй Журнал,,РЖAJ)及波兰《哥百尼索引》(Index Copernicus,IC)收录期刊。

《中国医药导报》:中国科技论文统计源期刊(中国科技核心期刊)、中国学术期刊综合评价数据库统计源期刊、中国科技论文与引文数据库收录期刊、中国生物医学文献检索分析数据库收录期刊、解放军医学图书馆中文生物医学期刊文献数据库收录期刊,是卫生部和国家食品药品监督管理局核准的允许发布处方药的医学、药学专业刊物。

《中国循环》:中文核心期刊、ST 日本科学技术振兴机构数据库(日)中国科学引文数据库(CSCD—2008)收录期刊。

《中华血液学》:《CA》、《Index Medicus/Medline》、《Biological Abstracts》、《Medline Exp-ress》、《CBMdisc》收录期刊。

学科建设

据2018年8月中国医科院官网显示,中国医科院拥有一级学科博士授权专业点8个、一级学科硕士授权专业点3个;一级学科国家重点学科2个,二级学科国家重点学科8个,三级学科国家重点学科2个,国家重点培育学科1个。

一级学科博士授权专业点:生物学、基础医学、临床医学、药学、生物医学工程、公共卫生与预防医学、中西医结合

二级学科博士授权专业点:动物学、生理学、遗传学、细胞生物学、生物化学与分子生物学、生物物理学、生物医学工程、人体解剖与组织胚胎学、免疫学、病原生物学、病理学与病理生理学、放射医学、比较医学、内科学(心血管病)内科学(血液病)、内科学(呼吸系病)、内科学(消化系病)、内科学(内分泌与代谢病)、内科学(肾病)、内科学(风湿病)、内科学(传染病)、儿科学、神经病学、皮肤病与性病学、影像医学与核医学、临床检验诊断学、外科学(普外)、外科学(骨外)、外科学(泌尿外)、外科学(胸心外)、外科学(神外)、外科学(整形)、妇产科学、眼科学、耳鼻咽喉科学、肿瘤学、康复医学与理疗学、麻醉学、急诊医学、围术期医学、变态反应学、重症医学、心理医学、干细胞与再生医学、输血医学、流行病与卫生统计学、中西医结合基础、中西医结合临床、药物化学、药剂学、生药学、药物分析学、微生物与生化药学、药理学、护理学、基础护理学、临床护理学、社区护理学

一级学科硕士授权专业点:口腔医学、中药学、图书馆、情报与档案学

二级学科硕士专业授权点:科学技术哲学、高原医学、口腔临床医学、营养与食品卫生学、生物制品学、中药学、社会医学与卫生事业管理、情报学

专业学位博士授权点:内科学、儿科学、老年医学、神经病学、精神病与精神卫生学、皮肤病与性病学、影像医学与核医学、临床检验诊断学、外科学、妇产科学、眼科学、耳鼻咽喉科学、肿瘤学、康复医学与理疗学、运动医学、麻醉学、急诊医学、中西医结合临床

专业学位硕士授权点:工程硕士(生物医学工程)、内科学、儿科学、老年医学、神经病学、精神病与精神卫生学、皮肤病与性病学、影像医学与核医学、临床检验诊断学、外科学、妇产科学、眼科学、耳鼻咽喉科学、肿瘤学、康复医学与理疗学、运动医学、麻醉学、急诊医学、中西医结合临床、全科医学、临床病理学、口腔医学硕士、公共卫生硕士、护理、药学

一级学科国家重点学科:生物学、药学

二级学科国家重点学科:免疫学、病理学与病理生理学、皮肤病与性病学、影像医学与核医学、妇产科学、肿瘤学、麻醉学、内科学

三级学科国家重点学科:外科学(胸心外)、外科学(骨外)

国家重点(培育)学科:外科学(普外)

国家中医药管理局重点学科:药用植物学

一级学科北京市重点学科:基础医学、临床医学、护理学、生物医学工程

二级学科北京市重点学科:神经病学、眼科学、流行病与卫生统计学

交叉学科北京市重点学科:转化医学

三级学科北京市重点学科:外科学(普外)

博士后流动站:基础医学、临床医学、生物医学工程、公共卫生与预防医学、药学、生物学

教学建设

据2018年8月中国医科院官网显示,中国医科院普通全日制在校研究生达3100余人。

据2018年8月中国医科院官网显示,中国医科院毕业研究生达13000余人,授予硕士学位5400余人、博士学位4600余人。

中国医学科学院

中国医学科学院

2017年12月6日,中国医学科学院与牛津大学合作成立中国医学科学院牛津研究所(CAMS Oxford Institute),是在中国在海外成立的第一个医学研究所,旨在推动对疾病的认识和研究新的疗法,同时依托研究所吸收中国最好的医学生加入,培养一流人才。中国医学科学院牛津研究所将聚焦医学科技创新前沿交叉领域,携手解决中英两国乃至全球面临的重大医学与健康问题,为构建人类命运共同体书写新的篇章。

王 辰 校长 (中国工程院院士,中国工程院副院长)

姚建红 党委书记、副院校长

姚龙山 党委副书记、纪委书记

李青 副院校长

王云峰 党委副书记

张 勤 副院校长院校机关党委副书记

张抒扬 副院校长

王建伟 副院校长

中国医学科学院暨中国协和医科大学院校徽创意说明

院校徽章为璧形,寓意为中西合璧,其绿色和白色象征生命的常新与永恒。徽章的内容为盾牌、殿堂、长卷、训辞和院校中英文名称。徽章上方的“协和盾牌”象征抵御疾病、护佑生命。其中蛇杖源于希腊传说中可以起死回生的风神赫耳墨斯神杖。这是国际公认的医用标志。其造型取自校名中的“和”,与“U”形盾边中西互补、内外成趣。蛇杖下是翻开的书本,寓意为开卷有益,其左右记载的“1917”、“1956”分别是校奠基和院命名的时间。盾徽既可做为正徽--璧徽的组成部分在正式场合使用,也可做为副微独立使用于平时。院校徽章从整体上体现为生命科学的发展团结奋进的精神。

2022年5月,中国医学科学院血液病医院(中国医学科学院血液学研究所)再生医学诊疗中心团支部荣获天津市五四红旗团支部”称号。

2022年5月,拟入选首批高等级实验室生物安全培训基地公示名单。

历任校长

麦克林 (Franklin C.Mclean) | 1918-1919 | 担任北京协和医学院校长 |

胡恒德 (Henry S.Houghton) | 1920-1928 1938-1942 | 担任北京协和医学院校长 |

顾临 (Roger S.Greene) | 1928-1938 | 担任北京协和医学院代理校长 |

刘瑞恒 | 1929-1938 | 担任北京协和医学院校长 |

李宗恩 | 1949-1957 | 担任北京协和医学院校长 |

历任院校长

沈其震 | 1956-1958 | 院长,著名医学专家, 中国科学院学部委员 |

黄家驷 | 1958-1983 | 院长、校长,著名胸外科专家, 中国科学院学部委员 |

1983-1984 | 院长、校长,著名泌尿外科专家, 中国科学院学部委员 | |

顾方舟 | 1984-1992 | 院长、校长,著名病毒学教授, 六十年代初成功研制脊髓灰质炎口服活疫苗 |

巴德年 | 1992-2001 | 院长、校长,著名免疫学教授, 中国工程院院士 |

刘德培 | 2001-2011 | 院长、校长,著名医学分子生物学教授, 中国工程院院士 |

曾益新 | 2011.8-2015.12 | 校长,著名肿瘤学教授, 中国科学院院士 |

曹雪涛 | 2011.8-2017.12 | 院长、校长,著名免疫学教授, 中国工程院院士 |

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。