-

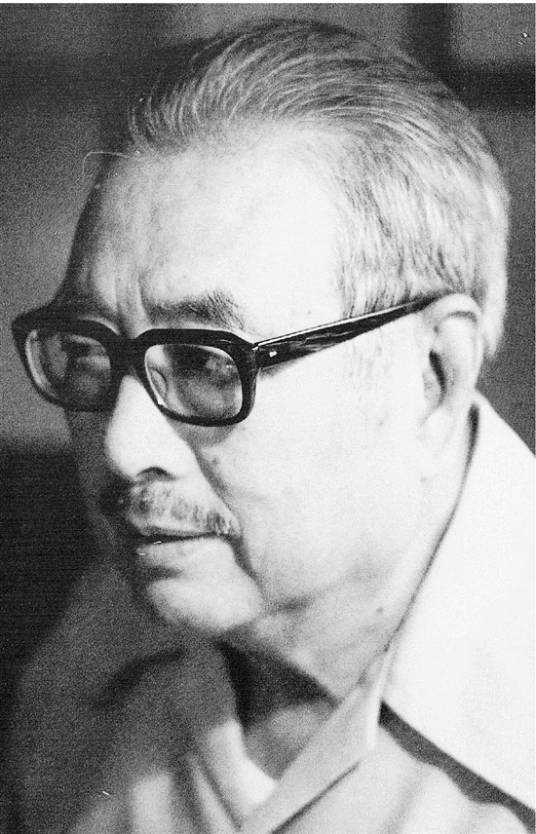

台静农 编辑

台静农(1903年11月23日—1990年11月9日),本姓澹台,字伯简,原名传严,改名静农,号龙坡。安徽霍邱(今六安市叶集区)人。著名作家、文学评论家、书法家、教师。早年系“未名社”成员,与鲁迅有过交往。北京大学研究所国学门肄业。1925年夏,鲁迅发起成立未名社,台静农入社,是该社的骨干成员,参与编辑出版《莽原》半月刊、《未名》半月刊和《未名丛刊》《未名新集》等。他的创作以短篇小说为主,兼写诗歌和散文。出版有短篇小说集《地之子》、《建塔者》等。《地之子》共收小说14篇,作品多从民间取材,地方色彩浓厚。因此被公认为20年代初期乡土文学的代表作家之一。短篇小说《拜堂》叙述的是乡村叔嫂婚的悲情故事,具有强烈的心理冲击力。小说以景物、环境、现场气氛烘托人物内心情感波澜的技巧,非常精当,艺术效果极佳。另外,他还编有《关于鲁迅及其著作》一书,收入关于《呐喊》的评论和鲁迅访问记等文章14篇,1926年7月由北京未名社出版,此为最早的鲁迅研究资料汇编。1927年起,台静农先后在辅仁大学、厦门大学、山东大学和齐鲁大学等大学任职。抗战爆发后,迁四川,任职于国立编译馆和白沙女子师范学院。1946年应许寿裳之邀赴台湾,任台湾大学中文系教授二十余年。他的研究领域主要是先秦两汉及唐代文学。台湾出版的《中文大学典》,台静农也是主要编纂者之一。70年代之后,致力于散文创作。同时,在书法和篆刻方面也有独到的成就。

台静农

台静农

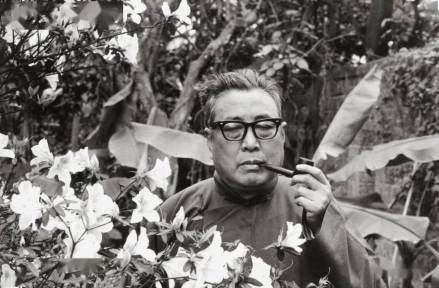

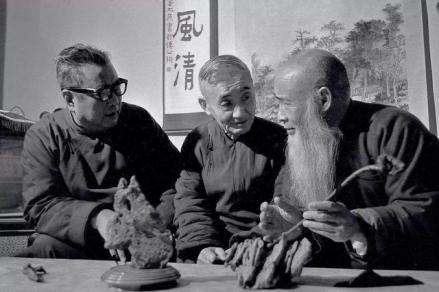

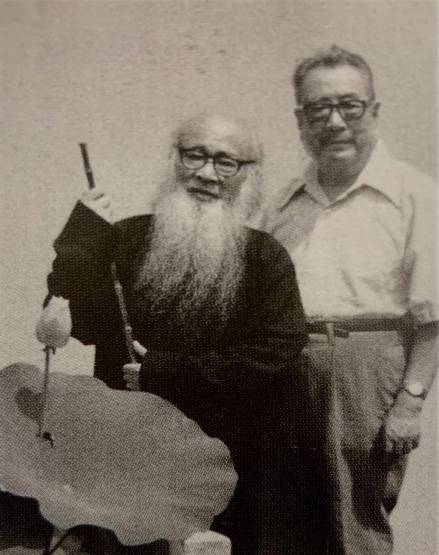

与张大千

与张大千

他晚年收进《台静农短篇小说集》的十五篇作品,就有十二篇出自《地之子》。他在“后记”中写道:“其十篇中的九篇都是以我的故乡为题材的,还保留了乡土的语言。这次读过后,使我有隔世感的乡土情分,又凄然的起伏在我的心中。”(台湾远景出版社1980年版《台静农短篇小说集》)现代文学史家杨义先生认为台静农的小说“从内容到风格,皆师法鲁迅”,并认定他是中国现代小说史上的杰出的“乡土小说作家”(《中国现代小说史》)。台静农的小说,师承鲁迅的现实主义传统,不仅写出了传统等级制度和封建习俗造成的乡村悲剧,而且写出了民国初年军阀横行和社会动乱给人民带来的深重灾难。他笔下的人间闭塞、灰冷、残酷有若传说中的阴曹,到处是邪气朴朴,鬼影幢幢。作者在描写中,融进异常深挚的悲愤之情,这就更增加了其小说的悲剧色彩。因此,香港的文学家刘以鬯(音chàng)先生认为:“二十年代,中国小说家能够将旧社会的病态这样深刻地描绘出来,鲁迅之外,台静农是最成功的一位”。

台静农

台静农

出版时间 | 出版物 | 出版社 |

1928 | 《地之子》 | 未名社出版 |

1930 | 《建塔者》 | 未名社出版 |

1980 | 《台静农短篇小说集》 | 台湾远景出版社 |

1985 | 《静农书艺集》 | / |

1988 | 散文集《龙坡杂文》 | / |

1989 | 学术论文集《静农论文集》 | / |

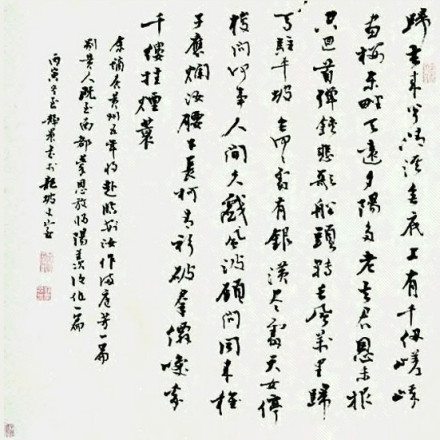

台静农笔迹

台静农笔迹

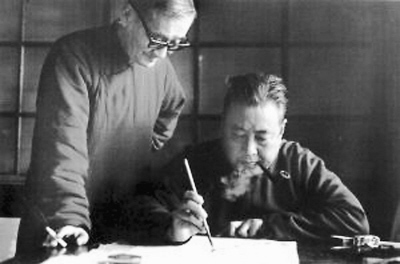

台湾的书法名家台静农自幼在父亲的影响下即练习书法,又喜收藏。

早年所习隶书为华山碑与邓石如,行楷为颜鲁公《麻姑仙坛记》及《争座位帖》。及至求学北京时,台静农受到五四运动新思潮的影响,视书艺为“玩物丧志”,因此不再练习。抗战居川期间,受到业师沈尹默的指导,颇喜倪元璐行书之格调清新,并为之心折不已,后来,隶书又改习《石门颂》。任教台湾大学后,台静农由于与鲁迅及左翼文坛的亲密关系,再加之他在战前几次锒铛入狱的经历,其行动和言语受到了台湾当局的严密监控。在此背景下,台静农遂开始寄托浸淫于书艺。他在《静农书艺集》序上说:“战后来台北,教学读书之余,每感郁结,意不能静,惟时弄毫墨以自排遣,但不愿人知”。经过四十年的苦练,台静农的书法卓然成为一代名家,这也是他始料不及的。台静农的书法广取前人墨意,变化倪书笔致,由行书而草书,以晋唐人为典则,于奇肆古雅中显出个人风格。著名美术评论家蒋勋先生评论道:“大体说来,静农先生的书法,动势的狂辣向往晚明,线条的起落和移动则来自于汉隶北碑,是颇为复杂的综合”。除了书法外,台静农对中国书法史上几位既能承继传统又能开创新局面的枢纽人物,如生于陈隋末世的智永禅师及生于五代末世的杨凝式也作了深入的研究,并有谈论书法艺术的《静农书艺集》问世。

台静农

台静农

鲁迅

台静农与张大千

台静农与张大千

鲁迅的终生挚友。1925年4月,台静农经由小学同学张目寒的介绍,初识鲁迅。从此,两人成为终生挚友。鲁迅之于台静农,是亦师亦友的关系。他们一直过从甚密,据《鲁迅日记》记载,二人交往在180次以上。在他们十一年半的交往中,台静农致鲁迅信件有74封,鲁迅致台静农信件有69封,收录于《鲁迅书信集》中的尚有43封。综观这些书信,不管是论人或议事,都直言不讳、毫无忌惮地袒露自己的心声。如果不是一种特殊的关系,像鲁迅这样为人谨慎的“世故老人”是断不会如此而言的。由此可见,鲁迅对台静农的由衷信任和深厚情谊。亦师亦友的鲁迅评说,这个喝着新文化乳汁长大的安徽农家孩子,能锐气十足地将“乡间的死生,泥土的气息,移在纸上”。

鲁迅一生,以尖刻冷峻而著称于世,故其终身少有朋友。而他所引以为至交的,大多为忠厚、正直、笃实之人,如许寿裳、台静农等人即是。“台君为人”(《书信331219·致姚克》),这是鲁迅对台静农人品的高度评价。1926年,台静农曾花费很大功夫,搜集文坛对鲁迅的评论,结集为《关于鲁迅及其著作》。这是台静农问世的第一本书,也是新文学以来第一本评论鲁迅的论著。他讲到编辑缘起时,认为鲁迅小说中尤其清楚地表现出战斗的精神,“这种精神是必须的,新的中国就要在这里出现”,“我爱这种精神,这也是我集印这本书的主要原因”。写完这篇序言的次月,他就创作了《天二哥》和《吴老爹》等乡土题材的小说,自此便文思如潮,把所耳闻目见的“人间的酸辛和凄楚”,“用我的心血细细地写出了”。《地之子》结集之前,全部小说稿曾寄呈鲁迅审阅,鲁迅建议把书名《蟪蛄》改为今名。

后世评价

综观台静农的一生,最值得一提的有下列三件事情:一、新文学的燃灯人 1985年9月,台湾《联合文学》月刊总第11期选台静农为该期“作家专卷”,称许为“新文学的燃灯人”。是年,台湾“行政院”文化奖颁给台静农,除对他献身教育事业垂五十余年表示赞扬外,并赞其成就云:“早年致力于新文学创作,文风兼具犀利批判与悲悯胸襟,作品犹为文学批评界重视。其后专攻古典文学研究,阐扬文化精义,重要著作《两汉乐舞考》《论两汉散文的演变》《论唐代士风与文学》等,段论创新,精微独到,于传承文化,功不可没。”应该说,这个评价是比较恰当的。台静农是未名社重要小说家,他与该社成员韦素园、韦丛芜、李霁野同是安徽霍邱县人。小说有《地之子》(未名新集,1928年初版)、《建塔者》(未名新集,1930年版)和散见于杂志的若干短篇。他追随时代前进的脚印,早年写过反映青年要求恋爱自由的小说,后来也写过一些怀念革命者和宣传抗日思想的篇什。但最具特色、且最有成就的是那些始刊于《莽原》半月刊,随之结集为《地之子》的小说。这些作品以冷峻、沉郁的笔调,写出了“乡间的死生,泥土的气息”(鲁迅语)。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。

下一篇 许广平

上一篇 魏晋风度及文章与药及酒之关系