-

龙赛湖 编辑

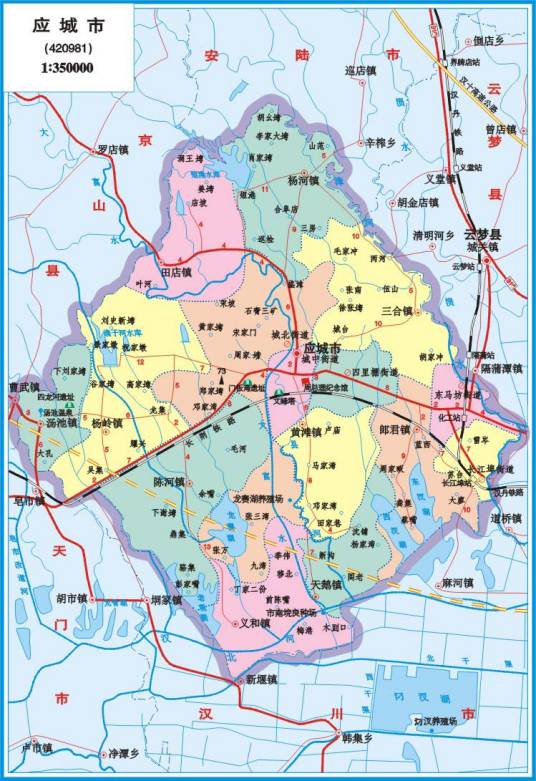

龙赛湖位于湖北省孝感市应城市陈河、义和镇交界处,湖泊中心地理坐标为东经113°30′25″,北纬30°49′14″。北抵陈河镇梅岭、彭万村,东到张集、熊幺村,南至义和镇龙湖农场、张万村张万大坝,西临陈河镇古堤、陶李村。

汉北河改道前,龙赛湖水质优良,纯净甘醇。1973年龙湖围垦以后,生态环境受到影响,水质逐年下降。

龙赛湖上源渔子河、陈家河、毛河诸港水,下接三台湖、河汉湖,东北流入损水,承雨面积153平方千米。

中文名:龙赛湖

地理位置:湖北省孝感市应城市陈河、义和镇交界处

面积:14.01 km²

龙赛湖

龙赛湖

龙赛湖位于湖北省孝感市应城市陈河、义和镇交界处,湖泊中心地理坐标为东经113°30′25″,北纬30°49′14″。北抵陈河镇梅岭、彭万村,东到张集、熊幺村,南至义和镇龙湖农场、张万村张万大坝,西临陈河镇古堤、陶李村。

龙赛湖

龙赛湖

龙赛湖

龙赛湖上源渔子河、陈家河、毛河诸港水,下接三台湖、河汉湖,东北流入损水,承雨面积153平方千米。

地质地貌

龙赛湖

龙赛湖

地貌特征为湖沼洼地,由于受晚近期升降作用的影响,湖积、冲积、淤积现象继续加剧,水域面积逐渐缩小、加之围湖开垦,大部分已成湖沼洼地,海拔高程普遍在25米以下。昔日龙赛湖与萧家湖、三台湖、天门河相通,东南入汉汉湖,其水文随河汉湖而涨落。

气候

龙赛湖湖区水系流域内秋末至春初雨量偏少,夏季较多、具有雨热同季的气候特征。年平均降水量1130毫米,丰水年多达1676.9毫米(1980年),干旱年仅为705.3毫米(1978年),丰水年与干旱年相差917.6毫米。1949年以来,丰水年平均4年一遇,典型年有15年;枯水年平均3年一遇,典型年有24年。

综述

龙赛湖

龙赛湖

动物资源

汉北河改道前,龙赛湖原有鱼类百余种。改道后,有鲤鱼、鲫鱼、鲢鱼、鳙鱼、青鱼、草鱼、鳡鱼、鳊鱼、鲌鱼、泥鲋、黄颡鱼、黄鳝、鲇鱼、乌鳢等近100种。湖中及周边还有水蛇、水獭、蚌、螺蛳、龟、鳖、湖虾、河蟹、青蛙、泽蛙、沼蛙、蟾蜍、蚂蟥等动物。禽类有野鸭、天鹅、黄嘴白鹭、灰鹤、鸬鹚、苍鹭、牛背鹭、大白鹭、中白鹭、夜鹭、鸿雁、灰雁、灰斑鸠、杜鹃、普通翠鸟、苍鹰、鹦鹉、乌鸦、鹌鹑、小云雀、麻雀、燕、鸲鸽鹆、红嘴蓝鹊、灰喜鹊、赤麻鸭、绿头鸭、秋沙鸭。

植物资源

龙赛湖水生植物有蒿草、芦苇(有岗柴、芦柴两种)、蒲草、野菱、野藕、茭白、芡实、水浮莲、水葫芦、绿萍、红萍、空心莲子草、扁担草、虾腥草、水禾子、牛尾草等。1949—1959年,湖区年产岗柴、芦柴近4000吨。由于长期泥沙淤积,湖底变浅,水面缩小,湖中原有获芦、菱藕、蒲草、水藻等水生植物大量减少,芦苇尤甚。螺蛳、蚌壳、淡水鱼等水生动物和浮游生物亦随之减少。

传说故事

夫妻湖的传说

有位赛女姑娘,勤劳美丽,四里八乡的青年小伙子都想娶她为妻,追求最执的有两个,金龙和银观。金龙为人憨厚,腼腆,脸皮薄,只有偷偷躲着看。银观长相英俊,能说会道,总围着赛女打转转。冬天,金龙冒雪送来一担芦柴放在门楼下,不声不响走了。银观看见敲赛女的门讨好地说:“近日大雪,我怕你没得柴烧,就砍了这点柴。”赛女心里一动,收下了柴火。春天来了,金龙夜里给赛女犁田。银观等金龙回家后往自己身上撒些泥土,拿着鞭子,坐在田头。天亮后,赛女走到田头对银观感激地说:“又劳你吃苦了!”“给你帮点忙,就像六月里喝凉水,甜透了心啊!”秋天赛女在田里收谷,一条土聋子蛇将赛女咬得昏死过去。金龙赶紧用嘴把毒吸出来又用药草嚼烂敷上,见已无危险就走了。银观等金龙走远用口水把眼睛弄湿,用草汁把嘴染绿,坐到赛女身旁。赛女醒来,只见银观泪汪汪地坐在身边,嘴唇上也是绿的,赛女眼里滚出了泪珠。秋收后,银观和赛女成了亲。两年后的一天,一个叫刁伯的老人到他们家乞讨,银观横眉竖眼要赶走刁伯,赛女端一升米赶来送老人,老人叹了口长气说:“可惜啊!可惜!”赛女问何意,老人拍了拍她的肩膀说:“你以后就晓得了!”半夜里赛女浑身瘙痒,不到一个时辰嘴歪鼻斜满脸生疗,银观看变了脸色,不顾天正下着雨,把赛女赶出门休掉。金龙打鱼回来把她背回家精心调养,赛女病好后和金龙拜了天地。不久,刁伯到金龙家里乞讨,夫妻俩热情款待老人。老人临走时说:“好!好人有好报!”拍了拍赛女的肩膀走了。半夜赛女浑身痒了起来,不到一时辰就恢复了往日模样。从此,夫妻二人日子一天比一天好,而银观几年间家业嫖光赌尽,成了叫花子。玉帝知道这段曲折动人的爱情故事,下旨,让金龙赛女死后化作龙湖和赛湖,永远连在一起不分离,罚银观喝他俩的洗脚水.这就是如今在赛湖之下的老观湖。蚂蟥台之谜赛湖中部偏北有高台,广十余亩,高出湖面数米,渔民谓之蚂蟥台。百余年来,历经数十次涨水,蚂蟥台均未被淹过,如一大舟飘在湖中。传说台底有巨龙将台托住,水涨多高,台升多高。亦有人称,台底有条大鲤鱼将蚂蟥台托于背上,故不淹。

文物古迹

辰巳台新石器时代遗址

辰巳台新石器时代遗址

辰巳台新石器时代遗址

三椁冢楚墓群

三椁冢楚墓群

三椁冢楚墓群

陈振新衣冠冢

陈振新衣冠冢位于鼎集陈东湾,墓前有石碑1座。陈振新(1903—1932年),字文轩,应城陈河鼎集陈东湾人。民国十四年(1925年),入黄埔军校第三期步兵科学习。民国二十一年(1932年),调第5军88师527团3营任少校营长,在“一二八”淞沪抗战中,身躯被炮弹击碎阵亡,故筑衣冠冢,以示哀悼。

张国安墓

张国安墓

张国安墓

季伟烈士墓

季伟烈士墓原葬古楼三湾切堰口。1954年,迁葬葛蓬岗新西街。1984年,季伟乡人民政府复迁季伟中学院内。墓前有石碑一座,镌刻“季伟烈士之墓”。为县级文物保护单位。

张福珍烈士墓

张福珍烈士墓原葬鼎集后张湾之芦堰角。1974年,迁葬于合张山,并筑垣保护。张福珍(1921—1946年),应城鼎集后张湾人。民国二十八年(1939年)春,参加陈河抗日自卫大队。民国二十九年(1940年),加入中国共产党。民国三十年(1941年)任公安中队副队长,3月,与董武、赵德望等在汉宜公路西段的门前湾打死日寇联队长山本大佐。民国三十三年(1944年),任应西县大队警卫连连长。民国三十五年(1936年)初,在西十里铺执行任务时、与国民党第75军通讯排遭遇,中弹牺牲。

习俗

湖区习俗主要有赛龙舟、划彩船和唱桃花戏。

清及民国时期,滨湖12大姓,各备龙舟3~5条,端午节前后,举办龙舟竞赛,以此庆祝节日,联络感情。每姓的赛手统一着装,比赛中锣鼓喧天、赛旗猎猎,少则二三十条,多则50条龙舟争先恐后,依次穿梭在各姓码头,民众沿岸观看、呐喊助威。1949年以后,湖边各村牵头,组织龙舟赛,以吊屈原遗风。

湖区人喜好采莲船,均用竹彤和五色彩纸扎成。彩船无底,上扎亭阁式彩篷。一名彩船女身着戏装置身彩篷之中,将船提起,人舞船舞,舞姿翩翩;一男子扮演躺公在旁,手执竹篙,作划船势,一边划船,一边唱着贺词;锣鼓手敲出节奏、朗朗有韵。

每年正月至三月、休渔农闲,滨湖各湾,轮番搭台,邀请外地戏班,前来登台唱戏,直至桃花盛开、谓之唱桃花戏。

禁忌

禁忌驾船人最忌讳“翻、沉、滚、破”之类的字。如一条鱼吃了半边,不能说“翻”边,要说调个面。东西掉到水里去了,不能说“沉”下去了,要说落下去了。水壶烧水沸腾时,不能说水“滚”了,要说烧开了。打破了碗,不能说“破”,要说碎,碎与岁同音,曰岁岁平安。船上过年最讲禁忌。鸡蛋要说元宝,因蛋与断同音,说了会断胳膊断腿。有一家的小女孩吐词不清,总把“洗”说成“死”。大年初一早上,她爸端上一盆水准备洗脸。她在一旁说:“爸爸死了妈妈死,妈妈死了哥哥死,我最后死。”她爸赶紧将一盆水泼掉,这女孩说:“哟呵!都死不成!”她爸要的就是这句话。

龙赛湖

龙赛湖

养殖业

2008年,河蟹、花链、草鱼获产地认证证书。2010年,注册“龙赛湖”系列水产品商标。2011年,龙赛湖养殖场加入湖北省河蟹养殖协会。

河蟹养殖

陈河、义和镇及龙赛湖养殖场,共有养殖水面300公顷,年产河蟹70余吨。1959年,龙赛湖养殖场成立,开始大规模人工饲养鱼类。以鲤鱼、卿鱼、青鱼、草鱼、鳊鱼、鲢鱼等为主,年产鲜鱼达500多吨。2006年养殖对虾、金鳜鱼、乌鳢、七星鲈鱼,陈河镇开发梅岭下坑和余嘴坑水面160公顷。主要养殖南美白(蓝)对虾、金鳜鱼、乌鳢、七星鲈鱼等品种。年产量336.7吨,产值688.28万元。2012年改养河蟹、鳊鱼。

意杨种植

惇义和镇利用湖泊湿地种植意杨面积440公顷,20万株,其中苗圃20公顷,为汉北平原速生林生产基地。林业大户15户、年产值800万元,占农民纯收入6%以上。

开发利用

1959年10月,在陈河镇南的翁家湾与抱鸡母湾之间,开工兴建翁抱抽水机站,1963年5月全面竣工。以赛湖为水源,扬程24.8米,提水能力3立方米/秒。1964年,陈河、黄滩两区分别在龙赛湖的陈家河汉和毛家河汉两处围垦,计103.3公顷。1969年,汉北河改道、同时修筑汉北河堤,河湖分家,龙赛湖成为一个内湖。湖中鱼类锐减。

1970年,在汉北河北堤动工兴建龙赛湖闸(亦名六孔闸),1971年7月建成启用,为开敞式钢筋混凝土结构。1973年,陈河、黄滩两区的沿湖社队,相继修筑余嘴东坑、西坑、乌岭坑等15处,围垦面积500公顷。1973年冬,组织陈河、黄滩、天鹅、郎君区和南坑良种场共3万民工,在赛湖与龙湖的狭窄处由石头嘴至瓜老嘴,兴建张万大坝。1974年,在围星后的龙湖所处的汉北河北堤上,兴建龙湖泵站,1975年全部建成。扬程8米、起排水位23.5米。年排水量6000余万立方米,实际最高排水量1.3亿立方米。

生产方式

1949年以前,湖区渔民有两种。一是主业渔民,多数以舟为家,还有的扎芦结蒿为室。主要靠捕捞鱼虾、欣柴山芦苇获柴为生。二是兼业渔民,以种田为主,农闲下湖捞捕。

1949年以后,人民政府建立湖泊管理机构,组织渔民有序地捞捕作业。1958年人民公社化,渔民生产合作社编为专业队、捞捕组,不少渔民转向农业生产。

1958—1962年,国家拨发渔民建房款,逐步安置老渔民陆地定居,结束了世代水上漂泊的生活。1970年以后,多数渔民均以农业为主。20世纪80年代,随着农村经济体制改革和产业结构调整,除镇办、村办渔场外,其余为专业户建鱼池养殖。

生活方式

1949年前,渔民以捕鱼维持生计,在渔民中流传着“无鱼不吃饭”的俗话,意指没有鱼就不能生活。其次管理柴山、出卖芦荻、采集莲藕、茭白、芡实、蚌壳、螺螂等水生植物和水生动物补充粮食不足。

1949年后,渔民逐步以捞鱼为业转向农业。1970年后,因汉北河改道水位落差,沿湖干部群众大搞围湖造田,开挖引水河、排水沟,兴建排灌泵站,湖区生产条件发生根本变化。陈河、义和地区的渔民改变过去“用钱捞鱼虾,吃粮靠国家”的局面,1971年,不再吃供应粮。1978年以来、渔民生活发生极大变化。随着农村城镇化发展,有80%以上的农民住上了新楼房,安装了自来水、数字电视、摩托车、电动车普遍化,运输汽车、农用车进农家、农民种田基本实现机械化。

人口

临湖有熊幺、张集、高尚、彭万、毛河、爆竹、梅岭、陈熊、余嘴、中街、南街、陶李、古堤、鼎集(亦称典集)、乌岭、张万、新集、龙湖、季伟共19个村,约2.60万人。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。