-

潜书 编辑

《潜书》原名为《衡书》,是明末清初唐甄创作的哲学著作。意在“权衡天下”,后因自己接连遭遇不幸,改其名为《潜书》,意即“潜存待用”。

作品名称:潜书

作者:唐甄

创作年代:明末清初

类别:哲学

卷数:4

作品原名:《衡书》

ISBN:9787101067033

语种:汉语

丛编题名:中国思想史资料丛刊

出版社:中华书局

《潜书》为其学术思想和政治思想之代表作。“不忧世之不我知,而忧天下之民不遂其生。郁结于中,不可以已,发而为言”(《潜存》)。前后历经30年而成书。“四十以来,其志强,其气锐,虽知无用于世,而犹不绝于顾望。及其困于远游,厄于人事,凶岁食糠粞,奴仆离散,志气销亡,乃喟然而叹曰:‘莫我知也夫!’不忧世之不我知,而伤天下之民不遂其生。郁结于中,不可以已,发而为言。有见则言,有闻则言。历三十年,累而存之,分为上下篇:言学者系于上篇,凡五十篇;言治者系于下篇,凡四十七篇;号曰《潜书》。上观天道,下察人事,远正古迹,近度今宜,根于心而致之行,如在其位而谋其政。”(《下篇下·潜存》)

《潜书》(1705)起初仿《论衡》之体,名叫《衡书》,13篇,署名唐大陶,意在权衡天下。后来逐渐增加到97篇,并改名《潜书》,署名唐甄,意为潜而待用。

全书先分上下两篇,每篇又各分上下,合4卷之数,共97目。全书主要是政论文,一部分是教育著作。所述内容不在于引经注典,更不同于汉后诸儒的文字章句之学,而在于针对时弊,吸取明末政治腐败导致农民起义的教训,提出一系列抨击君权专制和倡导以民为本的进步的政教观点和主张,旨在善政养民,摒弃程朱理学,以实学济世扶危,治国平天下。

《潜书》在哲学上,着力于宣扬孟子的性论,主张"性灵天地万物,然必真见天地万物在我性中,必真能以性合于天地万物"。它认为这个"性"就是仁义礼智,就是"人心"。它说:"阳明子以死力格外物,久而不得,乃不求于外,反求于心,执良知以为枢。"这里强调对儒家人本的回归,若以西方二元论机械判其为唯心,则失却甚矣。但《潜书》的主要内容是对封建专制制度和专制君主进行批判,具有初步的民主启蒙思想。书中提出了"乱天下者惟君"、"天子之尊,非天帝大神也,皆人也"的论点,揭露了在自秦以来2000年的封建制度下,表面看来是大将杀人,偏将杀人,卒伍杀人,官吏杀人,其实是皇帝杀人,主张给专制君主治罪。书中揭露了封建制度下的社会不平等,说"王公之家,一宴之味费上农一岁之获",而"吴西之民,非凶岁为粥,杂以荍秆之灰",即使这样,"无食者见之"也会觉得是"天下美食也"。从而发出了"不平以倾天下"的警告,提出"天地之道故平"的平等原则。

《潜书》和黄宗羲的《明夷待访录》具有相同的观点。在当时很受重视,"每一篇出,人争传写"。对后世有一定的影响。但其理论深度和建树却逊于《明夷待访录》。

上篇自《辨儒》始,至《博观》止,共五十目,多言学术。其言学大旨上尊孟子,下及陆九渊、王阳明,宗王阳明致良知之说,认为事功出于心性之修养,心性修养应表现为事功,主张知行合一、气在理先。反对程朱理学空谈心性。

上篇上共21篇,自“辨儒”至“劝学”。辨儒 尊孟 宗孟 法王 虚受 知行 性才 性功 自明 充原 居心 除疾 病获 悦入 恒悦 七十 无助 思愤 敬修 讲学 劝学

上篇下共29篇,自“取善”至“博观”。取善 有为 良功 格定 去名 五经 非文 知言 鲜君 抑尊 得师 太子 备孝 明悌 内伦 夫妇 居室 诲子 善施 交实 食难 守贱 独乐 养重 居山 贞隐 大命 破祟 博观

下篇自《尚治》始,至《潜存》止,共四十七目,多言政治。其论治则批判君主专制,主张均等,提出革新政治、整顿吏治、重用贤才、赏罚分明、重视学兵、鼓励农桑、富民为先等措施。

下篇上自“尚治”至“柅政”共24篇。尚治 富民 明鉴 考功 为政 存言 权实 格君 任相 善功 远谏 卿牧 善任 省官 制禄 达政 更币 匪更 用贤 六善 恤孤 善游 主进 柅政

下篇下自“惰贫”至“潜存”共23篇。惰贫 教蚕 省刑 名称 除党 贱奴 丑奴 去奴 耻奴 女御 吴弊 全学 五形 审知 两权 受任 利才 仁师 室语 止杀 厚本 有归 潜存

诗文 传序

潘耒谓“皆人所不及见、不敢言者。先生独灼四见而冒言之,资之深,故信之笃;蓄之厚,故发之果”(《潜书序》)。

即谓此书“低诬烈皇”、“种种悖谬”而拒绝为唐甄撰写墓志的王源亦谓“其论学、论兵诸篇,卓识伟论,非近代所有”(《书唐铸万后》)。

梁启超更以此书为王符《潜夫论》、荀悦《申鉴》、徐干《中论》、颜之推《家训》之亚,多“惊心动魄大言”(《中国近三百年学术史》)。

章太炎称此书直接孟子、孙卿、王守仁,下启戴震(《章氏丛书·文录·徵信论上》)。

现代学者谓此书是我国启蒙思想史上的重要著作,开后世资产阶级思潮之先河。

1705年,唐甄的女婿王闻远刊刻《潜书》,是最早的原刻本。

潜书 版本

潜书 版本

清修《四库全书》,馆臣以为二书,分别撰有提要,列入《存目》。

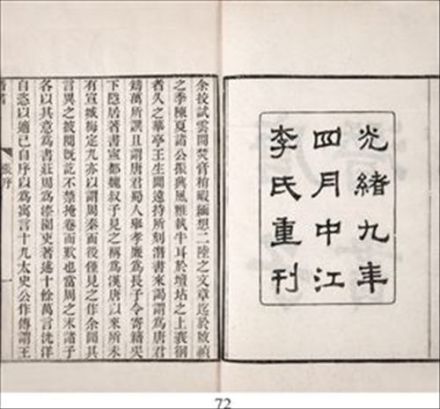

光绪九年(1883)李氏刻本,均是原刻本的翻版。

光绪三十一年邓氏翻刻本,均是原刻本的翻版。

山东全省官印书局, 清光绪32年(1906) 铅印本

古籍出版社1955年出版的标点排印本

北京中华书局1955年点校本、1963年增订本、1984年重印本。

1984年四川人民出版社注释本。

作者画像

作者画像

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。