-

詹姓 编辑

詹姓出自姬姓,詹文侯在幽王时任少师,见幽王宠爱褒姒,玩物丧志,遂辞职返回自己的封地。后来幽王烽火戏诸侯,导致亡国之祸,自己也命丧黄泉。

江西、湖北、浙江,四川省为詹姓人口最多的四个省。清朝以后,全国逐渐形成了以粤、闽、台为中心的向外递减的詹姓分布带。根据第六次全国人口普查资料,2015年最新排名152位。

姓氏源流

其中一种最主要的说法是,詹姓出自姬姓。周朝,尤其是春秋时期王族和公族子弟以封国为氏,他们的子孙又以各种方式命氏,詹文侯子孙以国或封地(邑)命氏,称为詹氏。詹文侯在周幽王时任少师,见幽王宠爱褒姒,不理政事,遂辞职返回自己的封地。后来幽王烽火戏诸侯,导致亡国之祸,自己也命丧黄泉。而詹文侯虽然是幽王的庶兄,却明哲保身,毫发无损,其子孙也得以成功逃过一劫。因詹文侯首封于詹,故后世子孙尊其为詹姓得姓始祖。平王继位尊称詹侯为皇叔,平王御笔亲题“有朝必有詹,无詹不成朝”。詹氏宗族谱牒,代有编纂。现存较早宗谱是元朝的《庆源詹氏族谱》,最早谱叙是载于《建峰詹氏宗谱》的《詹氏叙略》和《詹氏世系叙略》纂于延熙十八年,即公元255年。詹氏谱牒上承汉、唐家乘,下传宋、明族谱。

第一个渊源:源于姬姓,出自古帝虞舜封黄帝之后的称谓,属于帝王赐姓为氏。

有虞氏作封帝之后,有九侯伯:其得资者为资氏,得郮氏者为郮氏,得虔者为虔氏,得寇者为寇氏、口引氏、刘氏,国于郦者为郦氏、俪氏、食其氏、侍其氏,国于翟者为翟氏、籴氏、狄氏,于詹者为詹氏,自詹移葛则为葛氏、詹葛氏

詹人的后裔子孙,有以先祖之封国名称为姓氏,称詹氏,为詹氏之始,是非常古早的姓氏之一。

第二个渊源:源于姬姓,出自春秋时期周宣王给庶子的封地,属于以国名为氏。

詹文侯在周幽王执政时期出任少师,他见周幽王宠爱褒姒,玩物丧志,遂辞官返回自己的封地。后来周幽王烽火戏诸侯,导致亡国之祸,连自己也命丧黄泉。而詹文侯虽然是周幽王的庶兄,却明哲保身,毫发无损,其子孙也得以成功逃过一劫。

詹姓

詹姓

因詹文侯首封于詹地建国,故而其后裔子孙多以封国之称为姓氏,称詹氏,世代相传。詹氏族人多尊詹文侯为詹氏得姓始祖。

第三个渊源:源于官职,出自上古负责詹卜(占卜)之职的詹尹,属于以官职称谓为氏。

古代负责詹卜(占卜)的官职叫詹尹官,其后裔子孙后中有以先祖的官职命姓者,称詹氏、或占氏,世代相传。

迁徙传播

詹姓源起久远而又头绪繁杂,是一个多民族、多源流的古老姓氏,在当今姓氏排行榜上名列第一百五十二位,占全国人口总数的0.068%左右。

詹氏宗祠

詹氏宗祠

战国时期楚国(今湖北一带)有术士詹何,西汉有匈奴儿单于詹师庐(今地待考),东汉有武陵(今湖南溆浦)蛮詹山。可见在两汉及其以前已有詹氏族人落籍今湖北、湖南一带。当然,有史料表明两汉时期的詹氏族人大多繁衍于古渤海郡、河间郡一带。

晋朝的永嘉之乱,导致空前的浩劫,五胡十六国从此开始,中原地区汉族子孙向南播迁也自此起步,这就是中国历史上著名的第一次民族大迁徙。当时,随着动乱的扩大,中原的姓氏逐渐出现于今华东、华南、中南之地,其时入闽八姓中含詹氏族人,其在南方奠基既早,也就自然而然发展成为中国南方的名门著姓之一。

唐末五代时期,中原板荡,狼烟又起,时北地民众为避兵火,扶老携幼,颠沛流离,辗转南下,寻求一方净土,詹氏族人亦概莫能外,随之南迁,这就使得南方原本就多的詹氏家族,队伍更为庞大。如詹敦仁由河南光州固始避乱隐居闽地之仙游,遂家于当地。

两宋之际,詹氏族人见诸史册之名人甚多,且多为南方人。

明朝初期,山西詹氏作为洪洞大槐树迁民姓氏之一,被分迁于山东、河北、陕西、江苏、湖北等地。明中叶以后,随着中国航海技术的提高,闽粤等沿海之地的詹氏族人有渡海赴台谋生者。明末,张献忠屠川,造成川地人口锐减,后湖南、湖北之詹氏族人伴随湖广填四川之风潮入迁今四川、重庆之地。

清朝中叶以后,詹氏族人分布更广,并有詹氏族人扬帆南洋,远徙东南亚。

如今,詹氏族人在全国分布较广,其分布以湖南、四川、中国台湾为多,这三省之詹氏约占全国詹氏人口的50%左右。

历史上詹姓的分布和迁移:

先秦时期,詹姓活动主要在河南、陕西一带。在晋朝永嘉年间,五胡乱华,北方长期兵荒马乱,中原地区汉人大批南迂,越过长江,进入南方各地。东晋末,詹姓已抵福建地区,清初詹姓进入了台湾。

宋朝时期,詹姓约有10万3千多人,大约占了全国人口的0.13%,排第一百一十一位。当时江西为詹姓第一大省,约占全国詹姓总人口的25%。全国詹姓主要分布于广西、福建、浙江、安徽,四省大约占了总詹姓人口的83%。其次分布于陕西、河南、江苏。全国形成了东南地区为詹姓的重要分布区。

明朝时期,詹姓有18万6千多,约占全国人口的0.2%,排在第九十三位。福建为詹姓第一大省,约居住了詹姓人口的30%。全国詹姓主要集中于福建、江西、浙江,这三省大约占全国詹姓总人口的75%。其次分布于安徽、湖北、四川。詹姓人口的中心仍在东南。

当代詹姓的分布和图谱:

当代詹姓的人口近260万,为全国第一百四十七位姓氏,大约占全国人口的0.07%。

郡望堂号

郡望

渤海郡:汉代设置,治所在浮阳(今河北省沧州),后移治南皮(今河北省南皮东北)。

河间郡:汉河间国,北魏置郡,治所在乐城(今河北省献县),后移治今河北省河间西南。

南阳郡:秦国设置,为秦国夺取楚国之地而设,治所在宛县(今河南南阳市)。

堂号

詹姓的主要堂号有:“河间堂”、“世德堂”、“奎光堂”、“洁身堂”、“继述堂”、“敦睦堂”、“敦复堂”、“永思堂”、“墩崇堂”等。

宗族特征

1、詹姓是典型的南方姓氏。

2、詹姓永嘉之乱徙奔江南,有詹氏先人咏诗为证,如《永嘉衣冠南渡诗》:“忆昔永嘉际,中原板荡年;衣冠坠涂炭,舆辂染腥膻。国势多危厄,宗人苦播迁;南来频泪洒,渴骥每思泉。”又有《访宗人》诗:“仆马甘栖息,南来择地安;巧将茅作舍,城近绕庐山。喜识宗人面,襟怀自觉宽;开图阅源派,涕泪染衣斑。”可谓一字一泪,血泪交织。

宗祠对联

源自上古,望出河间。

——佚名撰詹姓宗祠通用联

全联典指詹姓的源流和郡望。(见上题头《一、姓氏源流》和《四、郡望堂号》介绍)

廷陈龟鉴,阁直龙图。

——佚名撰詹姓宗祠通用联

上联典指北宋崇安人詹庠,字周文,大中祥符年间进士,官三门白波辇运判。景祜年间,曾进献《君臣龟鉴》六十卷,受到朝廷褒奖。下联典指北宋缙云人詹度,字安世,政和初年知真州,考核为最优秀,升为龙图阁直学士。他曾与降宋的辽将郭药师同守燕山,发现郭与金人交往,便提醒朝廷早作打算。朝中正派人去调查时,郭已降金,金兵已大举南下。人们都佩服他的远见。

神童名里,列女全家。

上联典指宋朝时期的詹会龙五岁即能属对,人称神童,其所居之里建“神童门”。下联典指詹氏女全家被虏,詹女以身赎父,父兄去后,詹女撞石而死。

天佑工科进士,希原书法第一。

——佚名撰詹姓宗祠通用联

上联典指近代铁路工程专家詹天佑,下联典指明代大书法家詹希原。明朝宫殿、城门、坊匾,皆其手书,被誉为“国朝第一”。

敦厚家风承祖训,复兴门第冀儿孙。

——佚名撰詹姓宗祠通用联

此联为詹氏宗祠“敦复堂”堂联。联以鹤顶格嵌堂名。

宜向宗裔宣祖训,敬游故土感亲情。

广东省饶平县詹氏宗祠开基祖肇熙公堂联。

永记前贤抒壮志,思源後辈展淩云。

广东省饶平县上饶镇茂芝詹氏宗祠“永思堂”堂联。联以鹤顶格嵌“‘永思’堂”堂名,永思之意,在要后辈“一日三省”。

心随倦鸟甘栖宿;目送征鸿远奋飞。

——唐·詹琲撰詹姓宗祠通用联

此联为唐代诗人詹琲《追和秦隐君辞荐之韵上陈侯乞归凤山》诗句联。

泰业锡光绳祖武;山川毓秀起人文。

——佚名撰广东省饶平县詹姓宗祠开基祖肇熙公堂联(1)

詹氏饶平开基祖肇熙公(行三十五郎),讳上弦,字东潞,号维明,生于南宋景定二年(1261年),元初由潮州府恋州大埔茶阳长窖迁海阳县钱塘(今饶平县钱东镇钱塘村),再迁汤溪镇白水塘村,复迁饶洋镇西瓜园,为一世。

宜向宗裔宣祖训;敬游故土感亲情。

——佚名撰广东省饶平县詹姓宗祠开基祖肇熙公堂联(2)

一水朝宗,月夜湖光八百;群山顾祖,云开岳色三千。

——佚名撰詹姓宗祠通用联

此联为湖南省桃江县蚱埠回族乡詹氏宗祠联。

永祀宗贤,盛大宏基沾厚德;思惟祖福,才华人杰世永昌。

——佚名撰广东省饶平县上饶镇茂芝詹姓宗祠“永思堂”堂联(3)

肇基饶阳,忠孝传芳,燕翼贻谋绵世泽;熙续台疆,耕读垂训,象贤卓莹展鹏程。

——佚名撰广东省饶平县詹姓宗祠开基祖肇熙公堂联(3)

肇怂河间,弓治箕裘,会向台疆崇庙貌;熙光海外,兰孙桂子,曾从饶邑溯渊源。

——佚名撰广东省饶平县詹姓宗祠开基祖肇熙公堂联(4)

詹氏宗谱

概述

詹氏宗谱,又称詹氏族谱、詹姓家谱。詹氏宗族自周宣王封支子为詹侯始,迄今二千八百余年。詹氏宗族谱牒,代有编纂。现存较早宗谱是元朝的《庆源詹氏族谱》,最早谱叙是载于《建峰詹氏宗谱》的《詹氏叙略》和《詹氏世系叙略》纂于延熙十八年,即公元255年。詹氏谱牒上承汉、唐家乘,下传宋、明族谱,盛于明、清,改革开放以来编修宗谱更是蔚然成风。

孙中山为湖北蕲春五修《詹氏宗谱》写序:

同志詹大悲以其族启先启全祖及大三祖支下续修家乘征馀言弁余曰夫天下一家则人不独亲其亲子其子是世之极治也抑自治非臻於是则亦不足以言其至也欧政使国与民相系而不离某居某婚某生殁某何业逮财若干公之籍各具无或取征於家其为家也简二世以上恒异处人视其族亦恒不独亲是去极治乃甚修而于国之治为能范围其民而不涣者也吾国家天下数千年群之事不备於有司家教而族约以为一家有人事业文章可传者官史或不具惟家乘所详视官史且信若里居生殁婚异凡为群之状非家乘一无所稽焉是为政之敝而固无谬于自治之意也吾党主义三民族主义冠焉民族惟独立并存各贡其工作之值於世界然後可使进化同程以共趋於极治之域今欲甲乙或丙无强弱不更为敌异昔之人相食则必先使之各去敌意而 互谋亲爱是故积民族之亲则一人类之非敌也积家族之亲则一国一民族之非敌也余稽詹氏先代时有人能为天下之人尽瘁今兹家乘之作其将於是萃族人谋所以光大先烈者而姑以亲亲之事为之嚆矢也其进而革民族相食之陋也将惟是其益进而树天下一家之基也将亦惟是若是固亦吾同志无尽之责也愿共勉之余尤愿贵族诸君子闻余言而皆有所以共勉也 中华民国十二年一月榖旦 孙文谨撰

家谱

安徽徽州詹氏统宗世谱二卷,(明)詹文中纂修,明万历十三年(公元1585年)木刻活字印本五册。现被收藏在中国国家图书馆。

安徽徽州新安星源龙川詹氏统宗世谱二卷,著者待考,明嘉靖年间木刻活字印本。现被收藏在中国国家图书馆。

安徽徽州詹氏统宗世谱二卷,(明)詹文中纂修,明万历十三年(公元1585年)木刻活字印本五册。现被收藏在中国国家图书馆。

福建安溪佛耳安溪詹氏族谱,(明)詹仰屁修,明万历三十三年(公元1605年)木刻活字印本三册。现被收藏在中国台湾。

湖北黄冈詹氏宗谱八卷,(民国)詹文浩编,今仅存四卷,民国六年(公元1917年)清云堂木刻活字印本。始迁祖为詹同。现被收藏在美国犹他州家谱学会、中国台湾台北市家谱中心、湖北省武汉市图书馆。

辽宁本溪詹氏家谱单一卷,(清)詹恒悦纂,清光绪年间手写本。现被收藏在辽宁省本溪市草河城满族乡沙河沟村。浙江萧山马湖詹氏宗谱十二卷,(清)詹鉴等修,清光绪二年(公元1876年)报本堂木刻活字印本十二册。现被收藏在美国犹他州家谱学会。

浙江金华詹氏宗谱二卷,(清)詹三德、詹金有修,清同治十一年(公元1872年)木刻活字印本,今仅存第一卷。现被收藏在浙江省衢州市文物管理局。

浙江东阳岘西詹氏宗谱,(清)过日省纂,清康熙四十七年(公元1708年)木刻活字印本。现被收藏在浙江省东阳县虎鹿乡,今仅存卷首。

浙江临海台临海界岭詹氏宗谱,著者待考,清宣统二年(公元1910年)木刻活字印本,今仅存第八卷。现被收藏在浙江省临海市博物馆。

安徽怀宁世庆堂河涧詹氏续修宗谱,著者待考,木刻活字印本,今仅存第二卷,第四~五卷、第七卷。现被收藏在安徽省安庆市图书馆。

安徽怀宁河间郡詹氏宗谱十八卷,(清)詹添俊等撰,清光绪三十三年(公元1907年)培源堂木刻活字印本十八册。现被收藏在安徽省安庆市图书馆、日本东京国立博物馆、美国犹他州家谱学会。

福建安溪詹氏续修族谱上集八卷,著者待考,清咸丰年间木刻活字印本五册。现被收藏在中国台湾。

福建安溪佛耳安溪詹氏族谱,(清)詹邦俊修,清光绪七年(公元1881年)木刻活字印本一册。现被收藏在中国台湾。

福建漳州河间詹家族谱,(清)詹锡龄修,清咸丰八年(公元1858年)木刻活字印本一册。现被收藏在中国台湾。

福建浦城詹氏族谱十六卷,(清)詹成等撰修,清嘉庆三年(公元1798年)木刻活字印本十五册。现被收藏在福建省图书馆。

福建浦城詹氏族谱二十一卷,年图一卷,(清)詹式琛、詹程勋纂辑,清光绪三十一年(公元1905)木刻活字印本。现被收藏在福建师范大学图书馆。

广东饶平詹氏族谱,著者待考,清光绪二十年(公元1894年)木刻活字印本一册。现被收藏在中国台湾。

四川荣县詹氏族谱卷,(清)詹崇等辑纂,清同治十二年(公元1873年年)木刻活字印本四册。现被收藏在重庆市图书馆。

江苏江都詹氏族谱四卷,(民国)詹寿昌等重修,民国二十年(公元1931年)敦彝堂木刻活字印本四册。现被收藏在吉林大学图书馆。

四川中江詹氏族谱,(清)詹宗沛、詹文光纂修,清同治十二年(公元1873年)修,民国八年(公元1919年)木刻活字印本一册。现被收藏在四川省图书馆。

詹氏统宗世谱六卷,(明)詹朝聘纂修,明嘉靖年间木刻活字印本,今仅存第三~六卷。现被收藏在江苏省南京市图书馆。

詹氏宗谱十八卷,(清)詹氏族人修,清乾隆四十九年(公元1784年)木刻活字印本二十册。现被收藏在中国国家图书馆。

詹氏族谱十六卷,(清)詹成等纂修,清嘉庆三年(公元1798年)詹氏祠堂木刻活字印本二十册。现被收藏在中国家谱网站档案馆。

湖南常德楚南詹氏续修族谱十卷,首一卷、末一卷,(清)詹能拔、詹荣植纂修,清道光十九年(公元1839年)敦本堂木刻活字印本三册,今仅存第一卷、第十卷、卷首、卷末。现被收藏在中国家谱网站档案馆。

广东江门隔山詹氏宗谱,著者待考,清同治十年(公元1871年)培源堂木刻活字印本一册,今仅存第十九卷。现被收藏在中国家谱网站档案馆。

安徽休宁流塘詹氏家谱一卷,著者待考,清朝年间手抄本一册。现被收藏在中国家谱网站档案馆。

浙江兰溪源潭詹氏宗谱三卷,(清)詹万清等纂修,清同治年间瑞庆堂木刻活字印本一册,今仅存第一卷、第三卷。现被收藏在中国家谱网站档案馆。

詹氏创修宗谱八卷,(清)詹玉声等纂修,清光绪三十年(公元1904年)木刻活字印本八册。现被收藏在中国家谱网站档案馆。

江西玉山归仁詹氏宗谱三十卷,著者待考,清光绪三十年(公元1904年)木刻活字印本六册,今仅存第一卷、第十四卷上下册、第十七卷上下册、第二十六卷。现被收藏在中国家谱网站档案馆。

福建莆城詹氏族谱,(清)詹程勋、詹式矩纂修,清光绪三十一年(公元1905年)木刻活字印本二十二册。现被收藏在中国家谱网站档案馆。

广东江门隔山詹氏宗谱,著者待考,清光绪三十三年(公元1907年)培源堂木刻活字印本二十八册,今仅存第二~十五卷、第十七~二十八卷、第三十~三十一卷。现被收藏在中国家谱网站档案馆。

詹氏宗谱,著者待考,清光绪三十三年(公元1907年)木刻活字印本,今仅存三十卷。现被收藏在上海市图书馆。

詹氏宗谱八卷,首四卷,(民国)詹文浩等纂修,民国六年(公元1917年)青云堂木刻活字印本十册,今缺第七卷。现被收藏在中国家谱网站档案馆。

浙江兰溪詹氏家乘七卷,著者待考,民国十年(公元1921年)木刻活字印本。现被收藏在浙江省兰溪县下陈乡大下口村。

四川荣县詹氏续修族谱,(民国)詹鸿章等纂,民国十一年(公元1922年)石印本二册。现被收藏在重庆市图书馆。

詹氏六修族谱二十九卷,著者待考,民国十二年(公元1923年)五凤堂木刻活字印本四十册。现被收藏在中国家谱网站档案馆。

詹氏六修族谱三十九卷,首一卷、末一卷,民国十二年(公元1923年)木刻活字印本四十册。现被收藏在中国家谱网站档案馆。

上海市图书馆今仅存第三十九卷、卷末一册。

湖南长沙詹氏六修族谱,著者待考,民国十二年(公元1923年)木刻活字印本一册,今仅存第三十九卷、卷末。现被收藏在中国家谱网站档案馆。

浙江兰溪詹氏宗谱五卷,著者待考,民国二十四年(公元1935年)木刻活字印本。现被收藏在浙江省兰溪县下陈乡大下口村。

浙江常山狮峰詹氏续修宗谱一卷,(民国)章札、章杳修,民国三十五年(公元1946年)木刻活字印本二册。现被收藏在浙江省常山市毛良坞乡。

(以上为部分家谱,根据各地家谱整理)

《中国人名大辞典》收入了詹姓历代名人55名,占总名人数的0.12%,排在名人姓氏的并列第一百四十三位;詹姓的著名文学家占中国历代文学家总数的0.1%,排在并 列第一百四十二位;詹姓的著名医学家占中国历代医学家总数的0.09%,排在并列第一百四十九位;詹姓的著名美术家总数的0.13%,排在第一百二十六位。

詹嘉:春秋时, 晋大夫,护国大将军。公元前614年(周顷王5年)春,晋侯使詹嘉处瑕,以守桃林之塞。

詹桓伯:春秋时,周大夫 。公元前533年(周景王12年),周甘人与晋阎嘉争阎田。晋梁丙、张趯率阴戎伐颖。王使詹桓伯辞于晋。詹桓伯慷慨陈词,成语“裂冠毁冕”和“拔本塞源”即出自他“辞于晋”这段话。

詹王:詹王又名詹鼠,湖北广水市(原名应山县)人,出生于战乱纷飞的南北朝时代,从小机智聪明;长大后拥有精湛的厨艺和仁爱的情怀,并在不断的烹饪实践中,将野山鸡煮熟后晒干磨制成鸡粉,制成调味料,是鸡粉调味料的先驱,后人尊称厨界祖师爷。

詹何:战国时哲学家、道家,擅长术数。楚国隐者,有隐士高风,隐居河间,隐钓不仕。我国先秦(战国)时期伟大的思想家、哲学家和文学家庄子的弟子,善术数,传说坐于家中,能知门外牛之毛色及以白布裹角。《吕氏春秋》......故圣人听於无声,视於无形,詹何、田子方、老耽是也。

詹敦仁:字君泽,生于后梁乾化四年(914年)。安溪首任县令,追封靖惠侯。先世河南光州固始人。祖父詹缵随王审知入闽,任前锋兵马使,后退居仙游县植德山下。父詹世隆,兵曹录事参军。詹敦仁与詹琲父子封侯。

詹琲:光州固始(今属河南省)人,詹敦仁子,五代时隐士。有文才,能诗。隐于凤山,号凤山山人。清源军节度使陈洪曾向朝廷举荐他,他固辞不就。詹敦仁与詹琲父子封侯。

詹渊:建宁崇安人,宋代官吏。进士出身,授临江户曹掾。决狱清明,民有冤屈,皆找其审决,时有:“宁为户曹非,不愿他官直”之语。累迁监车辂院。

詹邈:詹邈生于1054年,湖北利川都亭里铜锣坝人。家境贫寒,自幼父母双亡,与祖父母相依为命,仅靠家养三只鸭子生蛋换盐吃,他天生聪明伶俐,人莫能及,祖父母节衣缩食,送其读书。他胸怀大志,勤奋好学,家穷买不起绝笔,就以木盘盛沙习字,机敏过人,乡人无不称赞。在他科考之时,主事者请来一位很有学问的和尚为科场撰写一副对联,提学一看就知道出自于僧侣之手,连叹乏人,科场为凤巢虎穴之地,怎么好用一出家人手笔呢。詹邈闻言很不服气,当即口占一联,提学十分赞赏,令换上詹邈佳作。宋元佑三年(1088),宋哲宗赵煦立博学宏词科,遴选贤才,经地方官员举荐,詹邈赴朝应试。宋哲宗问邈:“家居何处?”邈答曰:“家住清江都亭里,本是钟灵毓秀地,周有蔓子秉忠义,汉有竹王把疆辟。”哲宗见邈出语不凡,遂问:“景致如何?”邈答曰:“东有玉笔朝天,西有万里城墙,南有八宝炼丹,北有卧龙吞江”。哲宗又问:“家有多少人?”。答曰:“七十人担水,八十人打柴,三支船下河运盐,鹞鹰滩头打掉一只,经常缺盐吃。”。宋哲宗惊问道:“有多大房屋?”答曰:“十座牌楼绕墙,千根柱头落地,万片丝茅盖顶,两丈之阔容八生。”哲宗又问:“有多少仆役?”。答曰:“不用仆役,风扫地,月点灯,狗拉弓,猪弹琴,老鼠半夜读五经。”邈对答如流,用精纱绝伦的语言向宋哲宗回答故里的位置、山川秀丽和家境状况,哲宗甚是惊奇,喜呼:“奇才!”哲宗又问一些治国方略,邈旁征博引,一一作答。宋哲宗大喜,钦授詹邈为博学宏词第一名。其实詹邈是与七八十岁祖父母相依为命,靠三只鸭子生蛋换盐,住的是用10块篱笆围成的茅草棚,天穿地漏,风来风扫地,月来月作灯,狗瘦得象张弓,猪冷得直呻吟,老鼠饿得叽叽叫。詹邈高登状元的喜讯传来,里人欢呼雀跃,即修登龙桥以待其荣返故里踩桥,但不久传来噩耗,1089年詹邈获钦准回归故里,在归乡途中不幸被奸人所害,赍志而没,年方35岁。后葬于利川城西十五里甘溪山北麓杨家沟。

《施南府志·人物志》载:“詹邈博学宏词科第一,恩施、利川、建始三县皆祀分贤。”时隔八百多年,民鲜不知詹邈。谈及土家文斗,必以詹邈状元为骄傲。

詹直夫:迁四公(今湖北蕲春始祖):洸公子,南宋进士,字文暹,号直夫,生于宋景定二年辛酉十一月初三日辰时,官至国佐朝俸大夫,宋祥兴二年(1279年) 由江西饶州府鄱阳县徙居湖北黄州府蕲州崇居乡白水坂。公殁于元元统改元至元三年丁丑十月初十日亥时,葬白水坂蟹子地正穴,碑注元故詹君国佐朝俸之墓,艮坤兼丑未向。妣汪老太君生于宋景定三年壬戌八月十六日巳时, 殁于元元统改元至元六年庚辰十一月十八日未时,葬于白水坂蟹子地青龙嘴钳内正穴右侧,艮山坤向,有碑志。生子三:长大一、次大二、三大三。 迁四祖田俸四百四十五石九斗三升五合共科米六石六斗七升四合,分项见老谱。后裔分布八省(湖北,江西,安徽,河南,陕西,四川,贵州,甘肃)达十八万之众,其中官居四品,知府,千总,知县达数十人。

詹泮:字少华,江西玉山人,明代官吏、诗人。正德十六年进士。章懋弟子,以讲学为己任。官至礼科给事中。诗文别具一格,有《少华集》。

詹珪:江西省鄱阳人,明代官吏。正德进士。嘉靖初为建宁县知府,有惠政,民为其树“遗爱碑”于名宦祠。官终贵州副使。

詹必胜:婺源(今属江西省)人,唐末将领。昭宗大顺年间,王审知攻福州,年余不下。后审知擢必胜为先锋兵马使,强攻城之西南,必胜冒矢石先登。城破,必胜殁于阵。

詹先野:建州崇安(今属福建省)人,北宋时名士。其博鉴经史百家。仁宗天圣四年领乡荐,继应贤良科。后隐居武夷,吟咏山水间,终日忘归,人谓其有仙风道骨。

詹体仁:建宁浦城(今属福建省)人,宋代大臣、名士。一门五进士,少从朱熹学,后进士及第。初任太常少卿等职,后因参予策立宁宗,升太府卿,不久出知福州。后又改任静江知府,任内减免赋税,赈粮救灾。官终司农卿。其博极群书,疏荐为当世名士。有《詹元善先生遗集》。

詹师文:建宁崇安人,南宋词人。进士出身,任婺源尉时,捕盗有功,因调江西宪司检法官,治狱无冤。后归家,以词赋名于时。有《幔亭遗稿》、《通典编要》。

詹凤翔:江西乐安人,元末明初理学家、文学家。洪武初被荐于京,以病免,归任本府儒学训导。自少至老书不释手,有《大学中庸章句》、《家礼括要》、《律吕新书括要》、《理学类编》及《奎光堂文集》等。

詹同:祖籍江西婺源人(今湖北同公支系始祖),字同文,初名书。幼颖异,遇乱,家黄州,太祖下武昌,召为国子博士,赐名同。进翰林直学士,迁侍读学士,四年进吏部尚书。六年兼学士承旨,与学士乐韶凤定释奠先师乐章。有《皇明宝训》、《詹同诗选》等。

詹徽:湖北同公支系二世祖,詹同之子,字资善。洪武十五年举秀才。官至太子少保兼吏部尚书。有才智,刚决不可犯。勤于治事,为帝所奖任。然性险刻。李善长之死,徽有力焉。蓝玉下狱,语连徽及子尚宝丞绂,并坐诛。

詹方桂:清安徽省休宁人,字天木。工书画,精医理,通术数,能预测天气。顺治二年,避居松罗山。有《四家小品》。

詹天宠:江西省婺源人,清代易学家、书画家。性聪慧,通晓阴阳、星纬、术数等书。工书、仿朱熹酷肖。善画,尤善画卉。

詹天佑:(1861-1919),字眷诚,广东省南海(今属广州市)人,近代铁路工程学家,是我国近代科学与工程技术史上的先驱,也是我国近代史上杰出的爱国知识分子、中国近代早期留学生,被称为"中国铁路之父"。

詹大悲:(1888-1927),近代辛亥革命先行者。原名培瀚,别名瀚,字质存。湖北蕲春人。

詹大权:(1900 ~ 1943) ,乳名闰生,谱名绪悌,字汝恭,号运生.清光绪二十六年(公元1900年)四月十五日出生于湖北蕲春人。中共党员。20 年代初考入同济大学前身同济医工专门学校德文科,后升入医科。1925 年担任同济大学学生会委员,积极参加“五卅”运动。1926 年由于参与领导反“誓约书”斗争,被学校当局开除,转到广东大学。1943 年11月,被国民党反动派逮捕,惨遭活埋,时年43 岁。 中文名 詹大权 出生日期 1900 逝世日期 1943 性别 男 个人资料 1925 年担任同济大学学生会委员,积极参加“五卅”运动。1926 年由于参与领导反“誓约书”斗争,被学校当局开除,转到广东大学。从 1927 年起,根据组织派遣,他先后赴湖北地区考察农民运动,到沈阳从事工人运动,担任中共顺直省委秘书长、中共天津市委组织部长、中共满洲省委执委、秘书长等职。抗战时期,他先后在武汉八路军办事处、大别山战区罗田县抗日民众动员委员会、安徽省动员委员会任职,长时期为党的秘密工作和统战统战工作竭尽全力,作出贡献。1943 年11月,被国民党反动派逮捕,惨遭活埋,时年43 岁。

詹蒙:(1892—1911),男,汉族。乳名炳昌,字仰高,浙江宣平县石浦村(今属武义)人,后随父居溪口。少时与王卓同学,喜闻洪杨故事就读新民塾,继入县立高等小学,转入浙江陆军小学。当时读书人对时政有所议论,常遭捕治。詹对王卓说:“小雅怨诽,不失人民忠厚处,如何反以获罪?”受同盟会会员王卓等人影响,加入同盟会外围组织襄义社。毕业回乡,与潘静观在湖山小学增设高小班,担任义务教员。继就读南京陆军第四中学。1911年10月10日武昌新军起义,蒙大喜过望,以为壮志可酬,立修家书告以许身革命大义。原拟谋划光复南京,闻武汉吃紧,即偕数同学同学季亮、陈人伟等奔赴武汉赴援投效,求见军政府都督黎元洪,恳陈报国志向。黎元洪委其为军械科科员,拒绝受命,说:“之所以远道来奔,原欲效命疆场,此职殊非所愿。”【“我远道投奔而来,指望能为国效命。今既人临敌前,怎能置身于无为之地?”】后江浙同学续至,遂合编为南洋独立队,汉口之战,王卓等先殉国,汉口失守后改编成决胜团学生队,由詹蒙和陈方栋率领。11月18日,学生队奉命进防琴断口,掩护架桥。革命军刚渡过江,清兵蜂拥而至,蒙率众奋力反击,伤亡过重而后援不继,独自殿后掩护部队退守汉水南岸,断桥阻敌。23日,汉口清兵绕路至上游从蔡甸进犯汉阳,詹蒙领队前往阻击。闻三眼桥驻军通敌失守,遂与战友伏横堤后待敌,詹蒙看见敌人逼近,于是高呼杀敌,率先扑向敌阵。一弹击中左耳,季亮解腿缠为之裹伤,詹拒之,说:“我身手尚在,去一耳何妨!”血溅肩胛,仍跃身向敌猛扑,又一弹击中头颅,壮烈牺牲,年仅20岁。中华民国成立后,国民政府在杭州孤山为其建烈士墓,优恤其亲属。

詹才芳(1907-1992),湖北省黄安(今红安)县人。1927年参加黄麻起义,同年加入中国共产主义青年团并转入中国共产党。

土地革命战争时期,任湖北黄陂县游击大队大队长,红一军第一师排长、连长、连政治指导员、营长,第30团政治委员,红四方面军第四军12师政治委员,红九军政治委员,红31军政治委员,川西第五纵队司令员。参加了长征。

抗日战争时期,任中国人民抗日军政大学第二分校大队长,晋察冀军区第三军分区副司令员兼参谋长,冀热辽军区副司令员。

詹才芳故居

詹才芳故居

1955年被授予中将国衔。荣获一级八一勋章、一级独立自由勋章,一级解放勋章。1992年12月2日因病在北京逝世,终年85岁。

詹大南(1914-——),安徽省金寨县人。1929年5月在立夏节起义影响下参加革命。1931年2月参加中国工农红军,1932年5月加入中国共产主义青年团。1936年由团转入中国共产党。

土地革命战争时期,任红15军团保卫局战士、班长、特派员,红15军团保卫局科员,红28军3团特派员。参加了长征。长征到达陕北后,在直罗镇战役中奉军团长徐海东之命,率少共营猛追逃敌,击毙敌少将师长、生俘敌师参谋长。

抗日战争时期,任八路军120师358旅716团政治处组织干事,第4纵队独立营政治教导员,冀热察挺进军第12支队36大队政治委员,挺进军教导大队大队长,挺进军司令部作战科科长,第8团团长,晋察冀军区第12军分区参谋长、司令员。率部与日伪军英勇作战,为开辟和巩固晋西北、冀热察、平西、平北等抗日根据地作出了重要贡献。

解放战争时期,任晋察冀军区冀察纵队第9旅旅长,第8旅旅长,冀热辽军区独立第2师师长,冀热察军区代司令员,察哈尔省军区副司令员、代司令员兼张家口警备区司令员、军管会副主任,华北军区第209师师长。参加了解放察哈尔全省、华北镇张家口、平津战役等战斗。

中华人民共和国成立后,任中国人民解放军第11军32师师长,第27军副军长,参加了抗美援朝作战,任中国人民志愿军第27军副军长,在第二次战役中,亲率4个步兵团全歼美7师第31加强团(北极熊团),击毁和缴获汽车、坦克363辆、火炮139门,创造了志愿军以劣势装备全歼现代化装备美军1个加强团的模范战例。回国后,任中国人民解放军第28军军长,兰州军区副司令员兼甘肃省军区司令和甘肃省委书记,南京军区副司令员。是第七届全国人民代表大会代表,1982年在中国共产党第十二届全国代表大会上选为中央纪律检查委员会委员。

荣获朝鲜民主主义人民共和国二级国旗勋章二枚。

詹少联(1917-2003),湖北红安县人。1927年参加黄麻起义。1929年加入中国共产主义青年团。1930年参加中国工农红军。1935年由团转入中国共产党。

土地革命时期,任红25军75师224团看护长,红78师32团卫生队队长,红15军团78师卫生部部长。参加了参加了鄂豫皖历次反围剿和红25军长征。到达陕北后,参加了劳山、直罗镇、东征、西征、山城堡等战役。

抗日战争时期,任八路军129师卫生部医生、医生训练队队长、医务科科长,模范医院院长,白求恩医院院长,太行军区第3军分区卫生处处长,参加了百团大战和反扫荡斗争。

解放战争时期,任晋冀鲁豫军区第6纵队卫生部部长兼政治委员,第3野战军第3兵团卫生部副部长兼12军卫生部部长。参加了襄樊、淮海、渡江等战役。

中华人民共和国成立后,任军委卫生部干部处处长,总后勤部卫生部医疗局局长、兽医局局长兼党委书记,海军后勤部卫生部部长,海军后勤部顾问。

1955年被授予大校军衔,1961年晋升为少将军衔。荣获二级八一勋章,二级独立自由勋章、二级解放勋章。2003年10月15日因病在北京逝世,享年86岁。

詹化雨(1911-1984),安徽省金寨县人。1930年加入中国共产党。1931年参加中国工农红军。

土地革命战争时期,任红28军手枪团分队长、团长。坚持了鄂豫皖边区三年游击战争。

抗日战争初期,任新四军第4支队手枪团团长,教导大队队长,第9团团长,皖南事变后,任新四军第2师第4旅参谋长,第5旅副旅长,第2师兼淮南军区副参谋长。参加庐江、襄安、高塘铺、周家岗、古城集、程道口等战役战斗。

解放战争时期,任山东野战军第2纵队参谋长,华东野战军第7纵队副司令员,第3野战军25军副军长、政治委员。

中华人民共和国成立后,任总参谋部作战部军务局局长,总参谋部测绘局政治委员。1957年毕业于军事学院。后任西藏军区副政治委员,福州军区副政治委员、顾问。

1984年12月3日在福州逝世,终年73岁。

詹春柏:1941年10月生,台湾省彰化县人。1970年,自美国哈佛大学文理研究所硕士毕业,返台后长期在国民党党内任专职党工。2008年5月20日出任台湾当局领导人幕僚机构秘书长,2009年9月10日接任中国国民党秘书长。现为中国国民党副主席,兼秘书长。

詹启贤:台湾奇美医院院长、卫生署署长、中国国民党副秘书长。

詹锡富,往台始祖詹来树公派下,隶属于安溪多卿杨美派,敦仁公卅三世孙,世居台湾台北市,公元1920年4月29日出生,高等科(初中)文化。锡富宗长,和蔼慈祥,孝心齐天,德高望重,乃詹氏代表,吾族精英。

经济文化交流协会

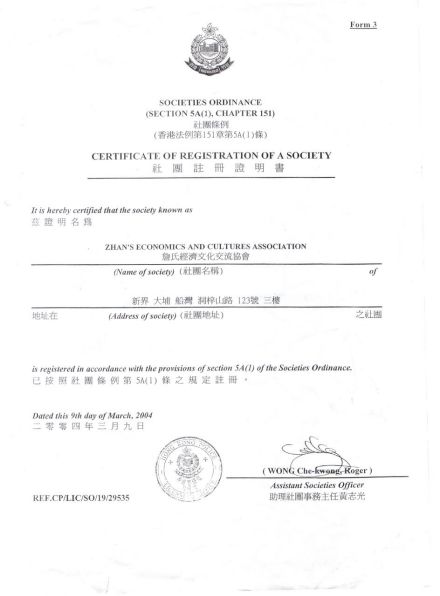

詹氏经济文化交流协会注册证书

詹氏经济文化交流协会注册证书

协会会徽是中间为城垣环抱着的纂体“詹”字,底下配以中文拼音“ZHAN”,外面是环绕城垣的圆圈(地球,全世界)。整个会徽象征詹氏在地球上的繁衍与文化源远。

詹氏为湖北少数的姓、协会下设中华詹氏统宗谱编纂委员会和中华詹姓企业家联谊会两个专业委员会。统宗谱编委会是发掘和整理詹氏历史文化的主体,履行解疑释惑、科学考证族谱内容的职责,负责统筹指导、协调联络各省市、各地方编修宗谱的工作,陆续整理编纂出版《中华詹氏统宗谱》。企业家联谊会起桥梁、纽带作用,交流沟通,整合资源,促进各方经济和生产力的发展,为詹氏经济文化交流协会提供不竭的资金来源。

协会资产包括所有以本会名义拥有或管理的动产与不动产以及无形资产。中华詹氏大宗祠是詹氏经济文化交流协会所属资产,大宗祠管理委员会是大宗祠管理维护机构。

中华詹氏大宗祠 2008年11月3日动工,2010年5月19日落成 。

(以下按成立先后顺序排列)

台湾詹氏大宗祠 始建于1986年,1995年秋落成。

湖北詹氏大宗祠于2012年建成,占地15亩,坐落黄石东方山下,由湖北黄石詹氏荣二公后裔捐资兴建。

中华詹氏福建省协会 2005年5月6日成立。

安徽省詹氏经济文化交流协会 2005年9月10日成立。

江西省詹氏经济文化交流协会 2005年9月25日成立。

湖北省詹氏经济文化交流协会 2005年12月25日成立。

浙江省詹氏经济文化交流协会 2006年1月2日成立。

广东省詹氏经济文化交流协会 2006年6月10日成立。

江苏省詹氏经济贸易交流协会 2006年12月29日成立。

河南省詹氏经济文化交流协会 2008年11月8日成立。

海南省詹氏经济文化交流协会 2008年12月7日成立。

据《姓苑》所载,周宣王封庶子于詹,称詹侯,建立詹国,其子孙以国为氏。

据《路史》所载,相传古帝虞舜封黄帝之后得詹(同瞻,备受尊敬)者,子孙因以为氏。

据《百家姓溯源》所载,古代负责詹(占)卜的官职叫詹尹官,其后人有以官职命姓者,称詹姓。

据《姓氏考略》所载,春秋时晋有詹嘉、郑有詹伯,均以邑为氏。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。