-

唐姓 编辑

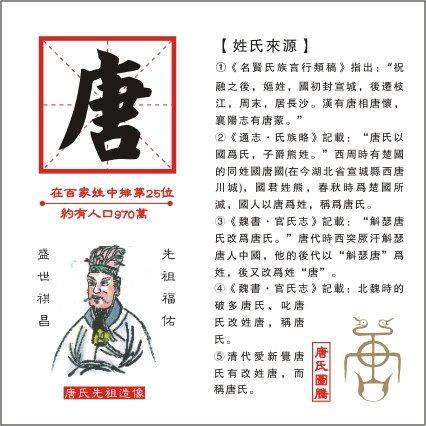

唐姓,中华姓氏之一,在中国《百家姓》中排名64位。唐姓是中国姓氏人口排名25位的大姓,尤其在湖南、四川地区中最有影响,唐姓人群大约占了全国人口的0.62%,总人口大约在780余万。

唐姓的起源主要有三支:第一支出自祁姓,源于上古五帝的帝尧。第二支是姬姓。第三支也出自姬姓,源于春秋战国时期,一个国号为唐的姬姓诸侯国。除此之外,也有其他民族汉化改姓,包括汉末三国时古羌人、元代西域人以及清代满人塔塔喇氏、唐古氏、唐尼氏、唐佳氏等氏族。

先秦时期,唐姓最初主要活动于山西、陕西、河北、河南等地。秦汉时期.唐姓已经进入了山东、江苏、江西、安徽、四川、广东等地。晋朝时,唐姓已是湖南的著名大姓,甘肃、浙江等地也有唐姓的聚集点。唐朝初期,河南固始人移居福建漳州,其中就有唐姓,是当代闻名于海内外的客家人中唐姓的祖先。清朝初,唐姓开始进入台湾。

唐姓的郡望主要有晋阳、鲁国、北海、晋昌等。唐的堂号除了与郡望名相同外,重要的堂号有禅让堂等。

中文名:唐

外文名:Tang、Tarng、T'ang、Dng

得姓方式:以国名为氏

得姓始祖 :尧

主要郡望:晋阳、鲁国、北海、晋昌等

主要堂号:晋阳、鲁国、北海、晋昌、禅让等

姓氏起源

源于姬姓

①西周初周成王灭山西翼城西的唐,把古唐国之地封与其弟叔虞,史称唐叔虞。叔虞后改封为晋侯,唐叔虞的庶出子孙中也有唐氏,此为姬姓唐氏。唐叔虞的后裔燮父继承唐侯,别封于新的唐地,古城在今湖北随州西北唐县镇。公元前505年,楚昭王灭唐,唐国子孙也以国名为氏,此也为姬姓唐氏,也称楚唐。

②出自陶唐氏,为帝尧的后代,最初封于陶,后来迁于唐,所以成为陶唐氏。成为天子后,开始以“唐”为国号,又称唐尧。尧死后,舜封他的儿子丹朱为唐侯(在今河北省唐县)。到周武王时,唐侯因作乱被周成王所灭,唐国的土地也随即被改封给成王的弟弟唐叔虞,原来帝尧的后裔则被迁往杜国,称唐杜氏,其后裔就以国名作为姓氏的,唐叔虞的子孙也以国名作为姓氏,后来就姓唐。还有一支出自丹朱氏和姬姓唐诸侯国,其后人也称为唐氏。

少数民族

①源于西南夷,出自东汉时期白狼王部族,属于汉化改姓为氏。据《后汉书·南蛮传》所载,汉代时南蛮白狼王为唐姓。古称白狼族、白狼夷,就是今天少数民族普米族的先民。

②出自元朝时期大臣畏兀人唐仁祖,属于以先祖名字汉化为氏。据史籍《元史·唐仁祖传》中的记载,元朝时期,西域畏兀人中有唐仁祖。唐仁祖,字寿卿,畏兀人(回纥),因其祖辈称唐古直氏,因此宋、元时期其子孙都以汉姓唐为氏。在唐仁祖的后裔子孙中,皆以汉姓唐为氏。

③源于蒙古族。唐古特氏、夏日那氏、唐努氏等后裔均有姓唐者。

④源于满族。

●满族他塔喇氏,亦称他塔拉氏、他他拉氏,满语为Tatara Hala,汉义“众多”,世居扎库木(今辽宁新宾伊勒登河西岸下营子)、安褚拉库(今俄罗斯滨海地区南部)、宁古塔(今黑龙江宁安)、扎克丹(今辽宁抚顺)、萨尔浒(今辽宁抚顺大伙房水库)、马察(今吉林浑江)、占河(今吉林双阳河流域)、乌苏(今吉林伊通)、伊兰木(今吉林市)、海州(今辽宁海城)、十方寺(今辽宁沈阳石佛寺)、吉林乌拉(今吉林永吉)以及长白山等地 ,清朝中叶以后多冠汉姓为唐氏。

●满族泰瑚特氏,亦称唐乌勒特氏,满语为Taihut Hala,世居乌拉(今吉林永吉)。清朝中叶以后多冠汉姓为唐氏。

●满族唐古氏,亦称汤务氏、陶古浑氏,源出金国时期女真唐括部,以部为氏,满语为Tanggu Hala,汉义“百”,世居哈达(今辽宁西丰小清河流域)、长白山等地,是满族最古老的姓氏之一。清朝中叶以后多冠汉姓为唐氏、陶氏。

●满族唐佳氏,亦称汤佳氏,满语为Tanggiya Hala,祖先原为汉族,东汉末期被辽东鲜卑乌桓部虏携后融入鲜卑族,后逐渐演化为辽东女真,世居安褚拉库(今俄罗斯滨海地区)。清朝中叶以后多多冠汉姓为唐氏。

●满族唐尼氏,满语为Tangni Hala,世居十方寺(今辽宁沈阳石佛寺)。清朝中叶以后多冠汉姓为唐氏。

⑤源于土族,属于以部落名称汉化为氏。土族唐氏,源出土族拉什唐氏族部落,在清朝中叶多取部落名称中的谐音汉字“唐”为姓氏,世代相传至今。

⑥源于其他少数民族,属于汉化为氏。今瑶族、苗族、彝族、黎族、哈尼族、仡佬族、布依族、朝鲜族、东乡族、鄂伦春族、毛南族、水族、壮族、纳西族、藏族等少数民族中均有唐氏族人分布。

各支始祖

清光绪三十年(1904)(长沙)《唐氏族谱》"序"称明洪武中,文海、泽遥二公自江西丰城迁浏阳,复迁长沙,居湘东者,文海公裔;居湘西者,泽遥公裔。文海公裔至四世,分为六房:长房为金公;次房为银公;三房为定公;四房为高公;五房为望公;六房为贵公。是谱为文海公裔谱。(自四世起)伏万宗继胜鼎应仕世光廷永昌业绍名贤 (后续)忠厚诒谋久 诗书治国先。

清同治五年(1866)(宁乡)《唐氏续修支谱》"序"称始祖隆道公(字克敬,号完寓,原籍江西吉州庐陵),镇守宝庆。元顺帝革鼎之秋,明大将徐达遣胡海攻宝庆,公战死,葬新化城南关外,有泰钟、泰锡、泰复(武冈派名孝彰)、泰济四子,均避地梅城。及天下平定,泰复徙居武冈,生汝先、汝大,汝大回居江西吉州庐陵。汝先生世彝、林、松、柏、昆。世彝居梅邨,数十传而有崇福,号新禄者,率其子如胜、如清由武冈陆溪徙居宁邑三都世家冲。厥后子孙繁衍,人文蔚起。(武冈原字派)孝世仲安宗祖昔友思 锡禄维贤俊 宏谟启盛(圣)明 周孔垂训教 夔龙仰直寅 齐家敦礼让 开国显经纶 纲常千载肃 作述万年兴。

1937年(浏阳)《青山唐氏族谱》"齿录"载始祖、第一代祖南浦,字云章,号来仪,洪都人,即江西南昌府,唐昭宗龙纪天顺间令醴陵,遂家于邑之达溪,地以氏名,曰唐家坊。至二十二代朝象,字和宇,原居醴邑南门田宅铺,清顺治二年徙居浏南石霜,立业青山湾,为青山唐氏始迁祖。(原定派行)朝文奇宏启 世运庆昌隆 忠孝昭先德 英才耀祖宗 (续修派行)大道传家国 贤能志向同 显扬徵学士 名望自钦崇。

清光绪二十一年(1895)(湘潭)《锦石唐氏四修族谱》载《源流辑略》云:氏族有望自晋始,而盛于五季。唐氏则洛阳、晋阳、晋昌。晋昌最先,晋陵将军辉,字子产,徙居晋昌,晋昌望始此。传至禧公,宋宝庆元年封左武大夫、吉州刺史,解组卜居衡山,为衡山唐氏一世祖,七传至梓庆,字吉玉,明永乐年间由衡山徙湘潭锦石。(世系图,自七派始)梓棠崇世显 福禄大加昌 应培宗祖泽 先哲垂金训 承之在达人 端躬惟务本 克佩是时珍。

清光绪三年(1877)(邵阳)《唐氏四修族谱》"序"称鼻祖隆道公,自江西庐陵仕元任宝庆路总管,尽忠殉难,其长子泰钟偕弟泰赐、泰复、泰济避地梅城。厥后蕃衍流播各地,有仍回庐陵者,有徙居武昌、湘潭、武冈者,难以枚举。居址相近者,若邵之黑田、巨口,新之梅溪、朴塘、九都,乃泰钟之曾孙琎、纯、兴、伦之裔,是谱为四支合修。(原班)隆泰彦邦纯卿子 (黑田)天仲原 添得志时朝 万国奇宗安 世上延吉祥 (梅溪)添仲水 文万兴应仕 凤绍思宗祖 光明显吉祥 (巨口)必文道 福太景廷正 应国家永世 荣宗延吉祥 (朴塘)英良元 谟若如春自 仲学世代相 传远延吉祥 (合订新班)忠义承先德 诗书启后贤 炽昌辉楚城 蕃衍耀资川。

迁徙分布

唐氏是一个典型的多民族、多源流姓氏,在当今姓氏排行榜上名列第二十五位,属于超级大姓系列,人口约九百六十万余,占全国人口总数的0.59%左右。

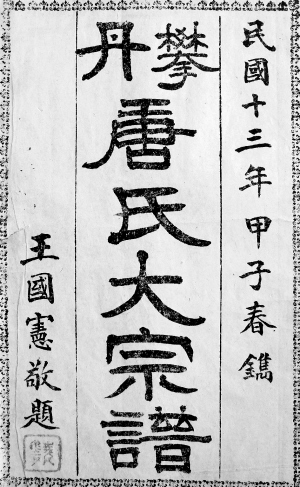

唐氏族谱

唐氏族谱

秦、汉时期,唐氏族人分布于江苏、江西、四川、广东、安徽、浙江、山西、陕西、河南、山东、湖北等地。据史籍记载,战国时魏国人唐雎之孙唐厉迁于沛国(今江苏沛县),唐厉四世孙唐都任临邛令(今四川临邛),唐都之孙唐林被封为建德侯,唐林之子唐蔚因封地被除,徙居颖川(今河南颖川),唐蔚之三世孙唐帽任会稽太守(今浙江绍兴),唐帽之子唐翔任丹阳太守(今安徽当涂)。

魏、晋、南北朝时期,社会动荡不安,北方战火连天,唐氏族人随着南迁队伍,更广泛地分布于南方各地。此时,唐雎一支唐翔之子唐固,任孙吴政权中的尚书仆射一职,唐固三世裔孙唐彬任晋镇西校尉、上庸襄侯,唐彬之子唐熙因娶凉州刺史(今甘肃凉州)张轨之女,遂把家安到凉州,唐熙之子唐郓任前凉凌江将军,从凉州迁居晋昌(今山西定襄),后发展成为唐氏历史上最大郡望。唐郓之曾孙唐瑶任西凉晋昌太守、永兴侯,唐瑶之孙唐褒任后魏华州刺史、唐纯任后魏太原太守,唐褒之子唐茂任秦州刺史,唐茂之子唐翼任后魏凉州太守。南朝齐国时有三吴地区农民起义首领唐寓之,曾攻占钱塘(今浙江杭州),后称帝,国号吴。可见,南北朝时期的唐氏族人已相当广泛地分布于大江南北的许多地方。

隋、唐两朝时期,河南固始唐氏族人随陈元光开漳入闽。唐雎一支有唐瑶的七世孙唐休王景任职宰相。

宋、元两朝时期,又有唐氏族人迁居南方,由北方发展而来的唐氏已是大量的居于南方了。宋朝有晋昌唐氏族人随宋室南渡,定居江西宁都,后迁福建永定,广东潮阳,大埔,又有迁梅州及广西者。

明、清两朝时期,又有唐氏族人移居台湾,远徙海外的。至此,唐氏族人足迹遍布中国大地。

在清朝时期,闽、粤唐氏族人有的移居,进而又有人远徙海外,如当代“航运大王”印度尼西亚华人唐裕等。今丹东凤城凤山乡满族他他拉部唐氏族人隶属正红旗满洲,明崇德年间奉旨驻守奉天府(今沈阳)新城堡,后其世祖他他拉·古巴达奉命移驻凤凰城城东村,后裔今散居于凤城草河、岫岩灵沟等地。

目前唐姓在全国的分布主要集中于湖南、四川二省,大约占唐姓总人口的35%,其次分布于安徽、重庆、广西、江苏、贵州、云南六省,又集中了34%的唐姓人口。湖南居住了唐姓总人口的18%,为唐姓第一大省。

2022年1月24日,公安部户政管理研究中心发布2021年全国姓名报告。根据报告,唐姓分布最多的省份是湖南。

宋朝时期,唐姓大约有37万人,约占全国人口的0.48%,名列第四十四位。唐姓第一大省是湖南,约占全国唐姓总人口的31.8%。在全国的分布主要集中于湖南、四川、湖北、浙江、广西,这五省唐姓大约占唐姓总人口的78%,其次分布于江苏、河南、安徽,这三省的唐姓又集中了16%。全国形成了以川鄂湘桂、苏皖浙为中心的两大唐姓人口聚集区。

明朝时期,唐姓大约有51万人,约占全国人口的0.55%,为明朝第四十一位姓氏。宋元明600年全国人口纯增长率是20%,唐姓人口增长比全国人口的增长速度要快。湖南仍为唐姓第一大省,但比宋朝时减少了近一半,约占唐姓总人口的17.3%。在全国的分布主要集中于湖南、浙江、江苏、广东,这四省唐姓又集中了24%。宋元明期间,唐姓的分布总格局变化较大,其人口主要由北方向东南、南方迁移。全国重新形成了湘川、苏浙皖赣、粤桂三大块唐姓人口聚集地区。

当代唐姓的人口已达780余万,为全国第二十五位大姓,大约占全国人口的0.62%。从明朝至今600年中唐姓人口由51万激增到780余万,增长了15倍之多,唐姓人口的增长速度高于全国人口的增长速度。自宋朝至今1000年中唐姓人口的增长率是呈上升的态势。在全国的分布目前主要集中于湖南、四川二省,大约占唐姓总人口的35%,其次分布于安徽、重庆、广西、江苏,贵州、云南六省,又集中了34%的唐姓人口。湖南居住了唐姓总人口的18%,为唐姓第一大省。全国形成了湘桂云贵川渝、皖苏两大块唐姓高比率区域。在近600年间,唐姓人口流动的程度和方向与宋元明期间有了很大的区别,尤其是流动方向由东部向华中、华北的回迁已经大于由北向东南的迁移,向西南和南方的移民成为移动的主流。唐姓人群中分布在湘桂黔渝、云川东部、广东北部、江西西端,湖北西南,唐姓占当地人口的比例在1.14%以上,中心地区可达到3%以上,这一区域的面积仅占了总国土面积的14.4%,居住了大约51%的唐姓人群。在云川西部、海南、广东大部、鄂赣大部、皖苏沪、浙江北部、福建西部、山东东部、河南南端、陕甘宁南部、青海东部、内蒙古东北角、黑龙江西北角,唐姓在人群中的比例在0.38%--1.14%之间,其覆盖面积占了总国土面积的23.7%,居住了大约34%的唐姓人群。 唐姓人群的血型分布总的是:O型占35.6%,A型占29.6%,B型占26.7%,AB型占8.1%.

郡望堂号

郡望

唐姓郡望主要晋阳、鲁国、北海、晋昌。

晋昌郡:晋昌郡在历史上有两处:①该晋昌郡在西晋至北周时期分敦煌郡所置,治所在今甘肃安西,其时辖地在今甘肃省安西县、玉门市一带,其地在隋朝时期均属敦煌郡,唐朝时期又析出为瓜州晋昌郡。②该晋昌郡是在南北朝期间的后梁设于今陕西省石泉县一带。

北海郡:汉朝时期景帝中元二年(癸巳,公元前148年)分齐郡置郡,治所在北海(一说营陵,今山东昌乐),其时辖地在今山东省潍坊、烟台一带地区。隋、唐两朝的北海郡即青州,治益都,其时辖地在今潍坊等一带地区。

鲁郡:亦称鲁国、鲁国郡。西汉朝初将秦朝原来的薛郡改为鲁国,治所在鲁县(今山东曲阜)。三国时期的曹魏及晋朝改为鲁郡,其时辖地在今山东省曲阜、泗水、滋阳一带地区。南北朝时期的北齐又改为任城郡。另外,隋朝时期有个鲁州鲁郡,唐朝时期有个兖州鲁郡,其间虽然都辖有曲阜,如隋朝时期曾改鲁县为汶阳县,继而恢复曲阜原名,而治所均在兖州。唐朝时期鲁国郡在今山东省的滋县。

晋阳郡:春秋末期,赵简子家臣董安于始筑晋阳城,在今太原西南晋源镇。秦国改置为晋阳县,为太原郡治所,属太原郡辖属(今山西太原),不久又改名为太原郡。西汉初年曾经设为太原国,晋阳为太原国都,不久又兼置并州。东汉时期撤掉了并州,晋阳归属于冀州,分置为恒山、西河二郡,在今山西省太原市西南。西晋时期予以扩建。南北朝时期北齐于汾水东岸增筑新城,在旧城增设龙山县。隋朝时期以龙山县为晋阳,而原晋阳则为太原。五代时期为北汉都城。大宋王朝灭北汉后,毁掉晋阳,将其移到并州至阳曲(今山西太原)。

堂号

晋阳堂︰因郡立堂。

晋昌堂︰因郡立堂。

鲁国堂︰因郡立堂。

北海堂︰因郡立堂。

禅让堂:典出上古帝唐尧,帝尧不以天下为私,把帝位让给了虞舜。历史上称帝尧为圣主。

桐圭堂:出自周成王戏耍其弟叔虞的故事。成王将桐叶削成"圭"形给叔虞,说:"我用这个封给你。"因君无戏言,以致于戏耍成真,只好封叔虞于唐,曰唐叔。唐叔的后人遂以"桐圭"为堂号,亦有号桐荫堂、梧桐堂的。

还有使用比较普遍的晋阳堂,以及晋昌堂、立本堂等。

宗祠对联

宗祠

|

|

|

对联

桐圭锡庆;禾册基洋。

全联典指周成王与其弟叔虞玩耍,成王将桐叶削成圭形于叔虞,说:“我用这个封给你。”因“君无戏言”,以致戏耍成真,只好封虞叔于唐。

东园高节;吏部清风。

上联典指汉代唐秉,字宣明,号东园公,隐居商山,为“商山四皓”之一。下联典指北周时吏部郎中唐瑾,字附璘,谋略多资。西魏时,历官吏部郎中、吏部尚书,当时朝中典章制度,他多参与草创。于谨奉宇文泰命率军南伐南朝梁时,以他为元帅府长史,攻破江陵,俘获梁元帝萧绎。回师时,他仅带回了两车书。北周建立,官至司宗中大夫,进爵为公。

仙霞立祀;云壑留名。

上联典指南宋兰溪人唐元间,字子焕,为文思院官。与侄子唐良嗣率兵守半溪,在黄盆滩战胜元军,又进兵镇守严州,与元军相持二年,因粮食断绝,战死在龙游白云寺前。百姓修建了唐将军庙来祭祀他。下联典指北宋零陵人唐容,博闻强记,胸有大志,与同乡同学唐麟、东韶并称“城南三杰”。中进士,官丰城宰,政绩一时称最;升任邕州知州时,逢交趾兵入侵,他率兵讨平。后来,隐居在建昌麻姑山,自号云壑老人。

帝尧启绪;唐叔振封。

上联典指陶唐氏部落领袖为尧,后以唐为姓。下联典指周武王子叔虞封于唐,以国为氏。

晋阳世泽;叔虞家声。

全联典指周成王桐叶封叔虞于唐,为晋国始祖,子孙以唐为氏。

商山隐士;宋室直臣。

上联典指秦末唐秉为“商山四皓”之一。下联典指宋·唐介屡劾当道,直声动天下。

江南风流才子;西蜀思想名家。

上联典指明代画家唐寅,字伯虎,号六如居士、桃花庵主、逃禅仙吏等,吴县人。少年时向周臣学画,后结交沈周、文徵明、祝允明等人,一起切磋文艺。二十九岁时中乡试第一,会试时因牵涉科场舞弊案而被除名。后游名山大川,以卖画为生,性格疏朗放逸,曾刻有“江南第一风流才子”印章。擅画山水,并工人物、花鸟,笔墨秀润,景物生动,工笔、写意俱佳,与文徵明、沈仇英合称“明四家”;兼善书法,能诗文。著有《六如居士全集》。下联典指清初思想家唐甄,字铸万,号圃亭,四川省州人,长于吴江,曾任山西长子县知县。抨击封建君主专制制度,批判封建道德,在经济上主张“富民”。著作有《衡书》(后改名为《潜书》)、《圃亭集》、《春秋述传》等。

大节全由母教;侍儿幸配文魁。

上联典指宋·唐璘。下联典指明·唐寅。

台湾义举光史册;总统勋名记人心。

全联典指清代同治进士唐景崧,1882年赴越南同刘永福所部黑旗军抗击法国侵略。次年,受张之洞命招募军队,与岑敏英军攻越南宣光等地。1891年后任台湾布政使、巡府。反对割让台湾,并筹措抗击日军。曾在台湾建立民国,被选为“总统”。基隆被侵台日军占领后,携家小居厦门。有《请缨日记》。

看遍好花春睡足;醉残红日夜吟多。

——唐英撰唐姓宗祠通用联

此联为清代书画家、内务府员外郎兼佐领唐英撰书联。

连天瑞霭千门远;来道新阴九陌长。

此联为唐代诗人唐彦谦诗句联。

世德孝思绳祖武;遗风勤俭启陶唐。

此联为唐氏宗祠联。

晋水发祥源流远;阳春得气棣萼辉。

此联为唐氏宗祠联。

定鼎功高,形绘凌烟阁上;奇魁文妙,席首琼林宴中。

上联典指唐代天策府长史唐俭,少与太宗游,见隋政乱,因说以建大计,后佐太宗定天下,为天策府长史,封莒国公,图形凌烟阁。下联典指明代唐皋、唐汝楫、唐文献三人,先后均举进士第一。

沧浪亭中,吴郡名贤占一席;桃花坞里,金阊遗迹足千秋。

全联典指明代文学家、书画家唐寅,字伯虎,号六如居士、桃花庵主、逃禅仙吏等。吴县人。少不事科举,画于周臣,与祝允明、沈周等相友善。后听祝允明劝,举弘治十一年乡试第一。不久,以程敏政泄试题事牵连,遂下狱,谪为吏。他耻不就职,自放于名山大川,筑桃花坞以居。毕生致力绘画,兼及书法,且能诗文,与祝允明、徐祯卿、文徵明齐名,并称“吴中四才子”;与沈周、仇英,文徽明合称“明四家”,有《六如居士全集》、《画谱》等

文采风流,照耀两江标第一;圣贤经济,静修十载羡无双。

——唐雨梅撰唐姓宗祠通用联

此联为安徽省枞阳县唐家湾唐氏宗祠联

家谱文献

族谱名称 | 编纂者 | 编撰方式、时间 | 现存地 | 备注 |

|---|---|---|---|---|

广西全州沙坪(灌阳)、四川广安岳池、四川绵阳安县河边、四川阆中、重庆合川于民国修《沙坪唐氏家谱》 | / | / | / | 老谱珍藏于广西全州沙坪庙头共11卷,始祖唐孟权;宋朝时期先祖有唐介、唐坰,号称“五豸唐门” |

上海唐氏重修族谱八卷 | (民国)唐锡瑞纂 | 民国七年(公元1918年)木刻活字印本八册 | 上海市图书馆 | / |

江苏泰兴延令唐氏宗谱四卷 | 著者待考 | 民国38年(公元1949年)双凤堂木刻活字印本 | 江苏省泰兴县珊瑚洋港村 | / |

江苏丹徒关沙唐氏族谱十卷 | (清)江静亭等纂辑 | 清道光七年(公元1827年)木刻活字印本十册 | 吉林大学图书馆 | / |

江苏丹徒关沙唐氏宗谱十二卷 | (民国)唐念曾等重修 | 民国七年(公元19l8年)木刻活字印本十二册 | 吉林大学图书馆、日本东京国立博物馆、美国犹他州家谱学会 | / |

江苏常州唐氏宗谱五卷 | (清)唐正麟主修 | 清光绪28年(公元1902年)常州唐氏渑豸堂木刻活字印本 | 江苏省常州市图书馆 | / |

江苏常州唐氏宗谱十卷 | (清)唐云和等修 | 清光绪28年(公元1902年)慎修堂木刻活字印本十册 | 中国国家图书馆 | / |

江苏常州唐氏宗谱十六卷,首一卷 | (民国)唐晋歧等修 | 民国16年(公元1927年)慎修堂木刻活字印本十六册 | 中国国家图书馆、江苏省常州市图书馆 | / |

江苏常州毘陵唐氏宗谱 | (清)唐锺琦等修 | 清光绪12年(公元1886年)木刻活字印本24册 | 美国犹他州家谱学会 | / |

江苏常州毘陵唐氏家谱 | (民国)唐顺德纂修 | 民国五年(公元1916年)木刻活字印本22册 | 江苏省常州市图书馆 | 缺一册 |

江苏常州毘陵唐氏家谱 | (民国)唐宗海主修,唐肯总纂 | 民国37年(公元1948年)排印本 | 中国国家图书馆、中国社会科学院历史研究所图书馆、江苏省常州市图书馆 | / |

江苏武进唐氏家谱 | 著者待考 | 清光绪末年(公元1908年)木刻活字印本一册 | 日本东京国立博物馆 | 残本 |

江苏武进唐氏宗谱十二卷,首一卷、末一卷 | 民国)唐增儒纂 | 民国六年(公元1917年)垂裕堂排印本十二册 | 吉林大学图书馆 | / |

江苏武进唐氏七修宗谱十二卷,首一卷 | (民国)唐苍玉纂 | 民国六年(公元1917年)忠恕堂木刻活字印本十二册 | 中国社会科学院历史研究所图书馆 | / |

江苏武进毘陵唐氏宗谱九卷,首一卷、末一卷 | (民国)唐泰诚、唐续彬等续修 | 民国十年(公元1921年)崇彝堂木刻活字印本六册 | 日本东京国立博物馆、美国犹他州家谱学会 | / |

江苏武进毘陵唐氏家谱 | 著者待考 | 民国年间木刻活字印本 | 现被收藏在江苏省档案馆 | 存世系一册 |

江苏武进毘陵唐氏宗谱 | (清)唐允中等修 | 清朝年间木刻活字印本四册 | 中国科学院图书馆 | 残本 |

江苏无锡前洲西里唐氏六修宗谱十二卷 | (清)唐肇瑾等修 | 清光绪四年(公元1878年)敬爱堂木刻活字印本 | 中国国家图书馆、美国犹他州家谱学会 | / |

江苏无锡前洲西里唐氏七修宗谱十二卷 | (清)唐茂盛等修 | 清光绪32年(公元1906年)敬爱堂木刻活字印本十八册 | 中国国家图书馆、美国犹他州家谱学会 | / |

江苏无锡前洲唐氏宗谱十九卷,附谱一卷 | (民国)唐秋泉修 | 民国27年(公元1948年)享叙堂排印本22册 | 吉林大学图书馆 | / |

浙江兰溪东鲁唐氏宗谱十卷 | 著者待考 | 民国七年(公元1918年)木刻活字印本 | 浙江省兰溪市黄店镇上唐村 | 缺第七~八卷 |

浙江兰溪东鲁唐氏族谱二十卷 | 著者待考 | 木刻活字印本 | 浙江省兰溪县黄店镇新唐村 | / |

浙江兰溪唐氏宗谱五卷 | (民国)唐文卿纂 | 民国25年(公元1936年)木刻活字印本 | 浙江省兰溪市黄店镇山後塘村 | / |

浙江常山晋昌唐氏宗谱四卷 | (民国)祝其三重修 | 民国六年(公元1917年)木刻活字印本 | 浙江省常山县天马镇七里弄村猪母山底 | / |

浙江常山球川里山唐氏宗谱八卷 | / | 民国22年(公元1933年)木刻活字印本(序) | 浙江省常山县球川镇杨家村里山 | 缺第四卷、第八卷,首修於清乾隆16年 |

浙江常山唐氏宗谱一卷 | 著者待考 | / | 浙江省常山县新昌乡岩前村 | 不全 |

浙江遂昌蔡溪唐氏宗谱 | 著者待考 | 民国年间木刻活字印本二册 | 浙江遂昌县焦滩乡格路口村 | / |

安徽含山濡须唐氏宗谱四卷 | (清)唐之传、唐名庚纂修 | 清光绪二年(公元1876年)木刻活字印本四册 | 安徽省博物馆 | / |

安徽桐城唐氏宗谱二十一卷,首一卷、末一卷 | (清)唐情美、唐步鳌等三修 | 清同治九年(公元1870年)绍勋堂木刻活字印本22册 | 日本东京国立博物馆、美国犹他州家谱学会 | |

安徽桐城皖桐唐氏七修宗谱 | 著者待考 | 清朝末年木刻活字印本 | 江苏省南京市档案馆 | 今仅存第十一卷 |

安徽潜山崇本堂唐氏宗谱十八卷,首三卷、末一卷 | (清)唐萤英五修 | 清光绪26年(公元1900年)潜山崇本堂木刻活字印本 | 安徽省安庆市图书 | 今仅存卷首上册 |

安徽石台唐氏宗谱六卷 | (清)唐洪松、唐为均等纂修 | 清乾隆三十年(公元1765年)木刻活字印本六册 | 安徽省博物馆 | |

福建莆田续北苕国唐氏宗谱六卷 | (清)唐朝泰等纂修 | 清道光二年(公元1822年)绩溪唐氏木刻活字印本六册 | 重庆市图书馆 | |

江西唐氏欧苏合谱 | 著者待考 | 清朝年间敦本堂木刻活字印本 | 江西省档案馆 | 今仅存第二~三卷 |

江西万载唐氏续修族谱十一卷,首两卷 | (清)唐景皋等纂修 | 清光绪九年(公元1883年)晋阳堂木刻活字印本 | 江西省图书馆 | 缺第十一卷下册 |

江西万载唐氏族谱七卷,首一卷 | (清)唐萤等纂修 | 清道光16年(公元1836年)晋阳堂木刻活字印本 | 江西省图书馆 | 缺第三~四卷 |

江西铜鼓金鸡唐氏宗谱 | (民国)唐忍铭、唐烈明纂修 | 木刻活字印本 | 江西省铜鼓县地名办公室 | 今仅存卷首 |

河南固始唐氏族谱 | (清)唐颂平、唐舜英撰 | 清光绪十一年(公元1885年)木刻活字印本一册 | 中国台湾 | / |

湖北新洲唐氏宗谱 | 著者待考 ,(民国)唐江涛、唐秀清等重修 | 民国七年(公元1918年)木刻活字印本 | 湖北省新洲县前进乡李旻村 | / |

湖北江陵唐氏家谱世系图一幅 | 著者待考 | 不详 | 湖北江陵县荆城渔场湖北江陵县档(复制件) | 文字为满文 |

湖南长沙唐氏续修支谱 | (民国)唐树林等修 | 民国四年(公元1915年)长沙唐氏桐封堂木刻活字印本 | 南京大学图书馆、日本东京国立博物馆、美国犹他州家谱学会 | / |

湖南宁乡晋阳唐氏重修族谱,首一卷 | (清)唐启煦纂 | 清嘉庆十二年(公元1807年)木刻活字印本 | 湖南省图书馆 | 今仅存第一~二卷、卷首 |

湖南宁乡石汉唐氏六修通谱五卷,首一卷、末三卷 | (民国)唐藻亭、唐荫宝等纂 | 民国十九年(公元1920年)晋阳堂木刻活字印本 | 湖南省图书馆 | / |

湖南湘潭锦石唐氏四修族谱三十九卷,首一卷、末一卷 | (清)唐垂镌等纂 | 清光绪二十一年(公元1895年)九成堂木刻活字印本二十六册 | 湖南省图书馆 | 另有一部存四册 |

湖南湘潭中湘唐氏朝支六修谱十四卷 | (民国)唐泽耀纂修 | 民国26年(公元1937年)德本堂木刻活字印本十四册 | 广东省中山图书馆 | / |

湖南湘潭唐氏敦本堂七修谱二十二卷 | (民国)唐述春、唐泽煌等纂修 | 民国31年(公元1942年)敦本堂排印本32册 | 广东省中山图书馆 | / |

湖南湘乡唐氏族谱 | 著者待考 | 清道光十年(公元1830年)木刻活字印本 | 湖南省图书馆 | / |

湖南湘乡唐氏族谱十卷 | (清)唐星焕纂序 | 清咸丰三年(公元1863年)福星堂木刻活字印本 | 湖南省图书馆 | 今仅存第一卷 |

湖南湘乡新园唐氏七修族谱二十六卷 | (民国)唐业凖、唐业棐等续修 | 民国五年(公元1916年)伦鉴堂木刻活字印本十六册 | 湖南省图书馆(残本)、广东省中山图书馆 | / |

湖南衡山衡邑唐氏续修族谱十二卷,首一卷 | (清)唐卿杜、唐文青续修 | 清乾隆四十五年(公元1780年)敦睦堂木刻活字印本十二册 | 河北大学图书馆、四川省图书馆 | / |

湖南衡山治平唐氏四修族谱十九卷,首一卷、末一卷 | (清)唐思芳等续修 | 清朝道光年间唐氏敦睦堂木刻活字印本二十二册 | 四川省图书馆 | / |

湖南衡山治平晋昌唐氏五修族谱 | (清)唐清思纂修 | 清朝同治年间木刻活字印本 | 四川省图书馆 | 今仅存十九册 |

湖南邵阳唐氏四修族谱 | (清)唐荣朝、唐鼎元修,唐明铣等纂 | 清道光22年(公元1842年)木刻活字印本 | 湖南省图书馆 | / |

湖南邵阳唐氏五修族谱 | (清)唐吉光纂序 | 清宣统元年(公元1909年)木刻活字印本 | 湖南省图书馆 | / |

湖南武冈唐氏三修族谱,首一卷 | 著者待考 | 清咸丰元年(公元1851年)木刻活字印本 | 湖南省图书馆 | 今仅存卷首 |

广东唐氏族谱 | (民国)唐丙德、唐汝梅等纂 | 民国十一年(公元1922年)石印本 | 海南省档案馆(存四卷) | / |

广东揭阳唐氏房谱 | (清)唐昭喜纂修 | 清光绪33年(公元1907年)木刻活字印本 | 中国台湾 | / |

广东新会白石唐氏族谱 | (清)唐元栋纂修 | 清乾隆50年(公元1785年)木刻活字印本一册 | 广东省中山图书馆 | / |

广东新会唐氏族谱 | (清)唐集瑶续修 | 清道光18年(公元1838年)修木刻活字印本 | 广东省中山图书馆 | 今仅存第二~七卷 |

广东新会唐氏族谱 | 著者待考 | 清光绪十四年(公元1888年)木刻活字印本 | 广东省中山图书馆 | / |

广东琼山唐氏族谱二卷 | (清)唐焕章等纂修 | 木刻活字印本二册 | 广东省中山图书馆 | / |

广西唐氏族谱五卷 | (清)唐廷植等纂修 | 民国二十五年(公元1936年)褥经堂木刻活字印本 | 广西壮族自治区图书馆 | / |

广西永福唐氏族谱 | (清)锄经草堂重修 | 清朝同治年间木刻活字印本二册 | 广西壮族自治区博物馆 | / |

四川绵竹唐氏家乘 | (民国)唐渊儒编 | 民国六年(公元1917年)锦竹唐氏石印本一册 | 南京大学图书馆 | / |

四川中江唐氏族谱 | (清)唐迪瑔续修 | 清道光年间木刻活字印本一册 | 四川省图书馆 | / |

四川关县唐氏族谱六卷 | (清)唐道济撰 | 清同治十年(公元1871年)木刻活字印本六册 | 南开大学图书馆 | / |

四川关县唐氏族谱八卷 | 著者待考 | 民国十五年(公元1926年)重修木刻活字印本 | 四川省开县东门乡十一村 | 缺第四卷 |

四川仪陇唐氏宗谱一卷 | (清)唐勋纂 | 清光绪十六年(公元1890年)木刻活字印本 | 四川省仪陇县档案馆 | / |

四川宣汉唐氏谱一卷 | (清)唐治儒编 | 清道光十八年(公元1838年)石印本 | 四川省宣汉县东安乡 | / |

春风唐氏家谱一卷 | (清)唐殿选纂辑 | 清光绪八年(公元1881年)木刻活字印本 | 陕西省图书馆 | / |

唐氏族谱十卷 | (清)唐学珊纂修 | 清乾隆四十五年(公元1780年)采芝堂木刻活字印本 | 中国国家图书馆 | / |

玉祁唐氏族谱二十四卷 | (民国)唐荣惠等重修 | 民国36年(公元1947年)梧封堂木刻活字印本二十四册 | 吉林大学图书馆 | / |

绵西唐氏二修族谱十二卷,首一卷 | (民国)唐恭文等修 | 民国十七年(公元1928年)昌堂木刻活字印本八册 | 中国家谱网站 | / |

唐氏家谱 | (清)唐子俊纂修 | 清乾隆三十七年(公元1772年)木刻活字印本六册 | 中国家谱网站 | / |

安乐唐氏宗谱二十卷 | (清)唐笙等修 | 清光绪三十一年(公元1904年)思本堂木刻活字印本二十册 | 中国家谱网站 | / |

毗陵迁锡唐氏家乘 | (清)唐锡纂修 | 清光绪三十三年(公元1906年)木刻活字印本六册 | 中国家谱网站 | / |

唐氏谱十二卷,首一卷 | (民国)唐苍玉纂修 | 民国六年(公元1917年)忠恕堂木刻活字印本十二册 | 中国家谱网站 | / |

毗陵唐氏家谱东分,西分九卷,首一卷、末一卷 | (民国)唐肯纂修 | 民国三十七年(公元1948年)铅印本三十册 | 中国家谱网站 | / |

衡邑唐氏续修族谱十二卷,首一卷 | (清)唐文青等续修 | 清朝乾隆年间敦睦堂木刻活字印本十二册 | 中国家谱网站 | / |

浙江永康永康唐氏志 | (现代)唐岩昌等修 | 1999年修胶印本一册 | 中国家谱网站 | / |

湖南桐木桥唐氏三修族谱 | (清)唐文裕等修 | 清宣统二年(公元1908年)桐圭堂修木刻活字印本九册 | 中国家谱网站 | / |

不可考唐氏族谱 | (清)唐家谟 | 清光绪三十二年(公元1903年)四敬堂修木刻活字印本三册 | 中国家谱网站 | 近有缺卷 |

江苏无锡唐氏家谱 | 著者待考 | 铅印本九册 | 中国家谱网站 | / |

江苏丹徒开沙唐氏宗谱 | (民国)唐德榜等修 | 民国七年(公元1918年)木刻活字印本十二册 | 中国家谱网站 | / |

江苏无锡唐氏家乘 | 著者待考 | 清朝光绪年间木刻活字印本六册 | 中国家谱网站 | / |

上海唐氏族谱六卷 | (清)唐国海等纂 | 清道光十四年(公元1834年)德容堂木刻活字印本一册,民国十八年唐在复增补重订 | 中国家谱网站 | / |

上海唐氏世谱 | (清)唐锡瑞纂 | 木刻活字印本一册 | 中国家谱网站 | / |

上海唐氏族谱八卷 | (民国)唐锡瑞纂 | 民国七年(公元1918年)铅印本八册 | 中国家谱网站 | / |

平江金鸡唐氏十一修族谱 | 著者待考 | 民国二十七年(公元1938年)晋阳唐木刻活字印本一册 | 中国家谱网站 | / |

平江黄社唐氏族谱 | 著者待考 | 民国二十二年(公元1933年)晋阳堂木刻活字印本十二册 | 中国家谱网站 | / |

平江黄社唐氏族谱 | 著者待考 | 清光绪二十五年(公元1898年)晋阳堂木刻活字印本一册 | 中国家谱网站 | / |

江阴唐氏支谱 | (清)唐季达等纂修 | 清光绪五年(公元1878年)务本堂木刻活字印本八册 | 中国家谱网站 | / |

奉贤唐氏族谱 | (清)唐贞吉纂修 | 木刻活字印本一册 | 中国家谱网站 | / |

武进新河唐氏宗谱八卷 | (清)邵之俊纂修 | 清光绪二十一年(公元1897年)凤梧堂木刻活字印本五册 | 中国家谱网站 | / |

善邑唐氏续修支谱十九卷,首一卷、末一卷 | 著者待考 | 清光绪丁丑年索贻堂木刻活字印本九册 | 中国家谱网站 | 缺第十三卷 |

唐氏五修族谱,十一卷,首一卷 | 著者待考 | 民国二十三年(公元1934年)晋阳堂木刻活字印本十四册 | 中国家谱网站 | / |

桥木桐唐氏三修族谱十二卷 | 著者待考 | 清宣统二年(公元1908年)桐圭堂木刻活字印本九册 | 中国家谱网站 | / |

桥木桐唐氏四修族谱八卷,首一卷 | 著者待考 | 民国三十六年(公元1947年)桐圭堂木刻活字印本八册 | 中国家谱网站 | / |

唐氏族谱四卷,首一卷 | 著者待考 | 清光绪三十年(公元1903年)晋阳堂木刻活字印本五册 | 中国家谱网站 | / |

贵州镇远唐氏族谱 | (清)唐安,唐朝聘,唐明纂修 | 清乾隆十八年(公元1743年)晋阳堂木刻活字印本三册 | 青溪铜鼓浪本祠 | / |

山东菏泽东明县渔沃乡唐庄村《唐氏族谱》一卷 | / | 1970年-1990年编撰 | 菏泽市档案馆、唐庄村 | / |

字辈排行

山东省淄博市沂源县唐氏:

长支(芦芽):兴吉曰之玉田乃孝仁义礼智信忠厚传家远

次支(鲁村沙沟):维汝淑学守广传家世延昌耐永

三支:承启振作兆敬慎守本永常安合

江苏徐州睢宁县唐氏一支字辈:“书典献章慈和允良家学永昌。”堂号:继尧。

广西全州沙坪、广西灌阳、四川岳池红星、四川绵阳安县河边、四川阆中、重庆合川字辈:孟孔叔梓彦,永志唐德守;元良启世昌,礼义承继祖;荣华(福/发/兴)万方,孝友传家宝;忠贤辅国章,天伦全克备,富贵耀桐庄。

湖南善邑唐氏字辈:

一支:“伯宝涵全楚清桂兴添住仲允崇世万继希志方启”;

一支:“钟济植耀达锡汝新煌基镇淑相照载钦治乐鸣培”;

一支:“克绍彰先泽诗书迪俊贤傅家维孝友福寿自连绵”。

一支:“昌升平如”。

湖南长沙望城河西晋阳堂唐氏字辈:南楚家声振,西河世系绵,振朝惟学士,开业绍明贤。忠厚培源远,诗书治国先,显扬支锡福,祖德度长延。

湖南浏阳唐氏字辈:

小河旧序:“日子化三千际开裕廷锡”;

大屋旧序:“汝再朝兴际开裕廷锡”;

小河大屋新序:“锡洪植焕起金源本辉基锦泽树荣增铭湘集炳培”。

湖南湘潭唐氏字辈:“青紫傅芳昭如圭章学遵诗礼行重伦常惟著有庆家声辉煌”。

湖南湘潭河口武冈益阳沅江唐氏字辈(唐辉后裔):始祖凉陵将军居晋昌讳辉公主,迁祖明季卜居古塘讳思铭公主

老字派:普正宗廷可知唐如汉,永世成伦祖佑万代昌

续字派:传家敦孝友,佐国建忠勋,绍美昭先泽,诒谋裕后昆。

新字派:诗书堪继武,行谊迪前光,品学珪璋选,声名带砺长。

湘潭唐氏:作述昭先泽,声名起继贤,传家贻令绪,树德务心田。

湖南双牌唐氏字辈:“一二三建光成如亚澳欧非美”

山东高唐唐氏字辈:“德凤光永存善良咸寿吉康文同书在本一泽长”。

山东夏津唐氏字辈:“登有风显□天进□学善文清世立致常”。

江西丰城唐氏字辈:“大士金之秉光垂鉴泰来燕台铨毓象熙逵衍锡材”。

贵州镇远一支始祖祖籍江西丰城玉兰街来于明季唐氏子孙字辈:“学家大廷士其正有元仁永胜兴中朝天必贺文光“。

湖北新洲唐氏字辈:“大启辉先志鸿功继世长”

湖北随州唐氏字辈(叁道坟):“正大万国世道洪光”

江苏连云港东海、新浦唐氏字辈:“学建维宪碧臻(震)祥吾福乃荣昌”;连云港连云区魏庵唐氏曾有家谱,后于文革期间焚毁,据族老口述为清朝本,现有辈分为“茂学建庆(齐)逸定家邦”。

晋阳堂。淦田唐氏庭梅公(自湘潭迁益阳衡龙桥唐家坪)后裔派语(17派始):富显仲表,倚添日名。万世培本,庆远泽成。连开甲第,大众家声。勋铭钟鼎,运翊升平。绳其祖武,率乃攸行。永兴道德,博厚高明。优良传统,硕果丰盈。

江西金田唐氏字辈:“新系培本庆远泽成连开甲第大振家声勋铭钟鼎运翊升平绳其祖武率乃攸行”。

浙江唐氏一支字辈:“福禄永隆昌和良瑞世美才智端宁聪”。

江苏唐氏一支字辈:“本立元孝起宗节义”。

达”四川南充营山骆市新华村唐氏字辈:“正元世登高,文运昌其子,代有贤良仁,懿体长发

唐氏一支字辈:

行辈:“飞鸿广大……”

字辈:“文思朝光大德……”

唐氏一支字辈:“开辟乾坤久声称敦擅长伦常千古在孝悌百年芳甲第宜高占利名卜远物流罄波浩荡遗泽自汪洋”。

安徽安庆宿松县(原松滋侯国故地)唐氏字辈:“道正耀天光学富功先裕得崇明仕章”,堂号:枫湖

安徽安庆枞阳钱桥唐湾一支字辈:孟之嘉时国 世德启文光 积庆贻燕翼 昌炽振家邦(灵台供奉有“晋阳郡”三字,相传祖辈4兄弟来此传衍了后代)

安徽石台大演乡唐村:明朝唐城立24字派:山希言大,之光士锡。永树为志,锦象森然。时钦承采,人起钟源。民国36年即1947年再续16派:标勳周铉,汉宋灿垂,銮瀛秉烈,基镇濬枝。

安徽亳州唐氏字辈:“亨井士学文传家保敏善作福言”。

贵州遵义唐氏一支字辈:“一国从来盛,俸律紫微祥,应知忠孝茂,政治启大昌”。

湖南东安一支字辈:“荣添善喜以 太应尚廷世 人立高明志 纯修方可传 守宜开佐治 师济绍孚先 敬溯发祥第 本源启晋昌 桐圭锡祚胤 祖德远流芳”

湖南石门:以正国本,福自天生,汇值耿基,容树寒心

湖南永州祁阳(自清康熙迁入四川达县):泉仲仁芬(林)元,世明文永延;开国超方远,鸿昌德绍天;治家万代兴,礼仪福众全。

湖北枣阳一支:田运赵开,玉树金南,乃家之宝

山东莒县一支:月明永和顺,正立乾坤在,忠宪传开成,仁义玉启智。

湖北建始一支:世代斉荣昌,贻谋继远长,流芳传美秀,垂裕绍吉祥,诗书保国本,俊士启文光,大庆开儒第,朝廷选贤良

陕南安康一支:文学仕化章,国正明家帮,天太登科帝

四川金堂金龙:楚国有贤才引为朝中仕良善定盈昌

安徽阜阳太和县的唐氏一支字辈:...德洪朝廷广...

安徽阜阳颍泉区唐氏一支字辈:...启(付)瑞(fèi)超洪...

湖北麻城夏家冲一支:太先积德盛,立心本在明。贻传家泽远,继绍福祥兴。

四川南充蓬安县银汉镇大红村唐氏字辈:贤良忠孝世荣昌

四川南充高坪区金台镇唐氏字辈:正大光明,旭日东升。

四川达州大竹永胜唐氏字辈:家道昌隆,远忠安信作君先。

四川仁寿汪洋镇的唐氏一支字辈:登尚成明一正绍先君祖希胜克佳作术思盛器学以真敏慎。

四川大英河边镇福禄乡唐氏字辈:世时登明正,启国绍益仁,永怀孟泽克,宝清崇文思,德斜照光中。

姓氏图腾

唐氏图腾

唐氏图腾

轶事典故

绝缨:源于汉代刘向的《说苑·复恩》。公元前605年楚庄王平息了叛乱,非常高兴,班师回朝,在宫内举行盛大的庆功会,大摆筵席。庄王下信群臣可以尽情畅饮。到傍晚,酒兴还都未尽。庄王命令点燃蜡烛,继续狂欢。庄王看到群臣们这样高兴,就让自己的爱妃许姬给大家敬酒,许姬漂亮,出来给大家敬酒更加增添了几分欢快的气氛,正当她给大家一一敬酒时,一阵大风吹来,把大厅里的烛火全吹灭了。这进有人趁机扯住了许姬的衣袖,想调戏她。许姬非常聪明,她并没有声张,而是趁机把那人的帽缨扯断,请求庄王查出这个人后处治。庄王听后,却大声说,今日宴会大家都要尽兴痛饮,把自己的帽缨都摘下来,大臣们都摘下自己的帽缨后,庄王才命令点燃蜡烛。许姬对此感到非常惊讶,席后,许姬埋怨庄王不为她出气。庄王笑着说,人主群臣尽情欢乐,现在有人酒后失礼有情可原,如果为了这件事诛杀功臣,将会使爱国将士感到心寒,民不会再为楚国尽力,许姬不由的赞叹楚王想得周到。楚庄王十七年(公元前597年),楚庄王亲自率领军队攻打郑国,不料被郑国的伏兵围困住,正在危急时刻,楚军的副将唐狡单人匹马冲入重围,救出了楚庄王,庄王重赏唐狡,唐狡辞谢说:“绝缨会上,扯许姬衣袖的正是下臣,蒙大王不杀之恩,所以今日舍身相报。”庄王听后感慨万千。 后来,人们用这个典故来表示宽宏大量,三国曹植的《求自试表》里就运用了这个典故:“绝缨、盗马之臣赦,而楚、赵以济其难。”

文物保护

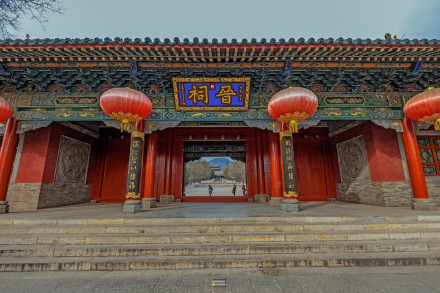

晋祠

晋祠

晋祠

《中国人名大辞典》收入了唐姓历代名人211名,占总名人数的0.46%,排在名人姓氏的第五十位;唐姓的著名文学家占中国历代文学家总数的0.6%,排在第四十三位;唐姓的著名医学家占中国历代医学家总数的0.61%,排在并列第三十六位;唐姓的著名美术家占中国历代美术家总数的0.66%,排在第三十六位。

唐昧:战国时期楚国大将军。

唐勒:战国时期楚国文学家。

唐狡:战国时期楚国将领。

唐举:战国时期相术家。

唐雎:战国时期外交家。

唐厉:唐雎之孙,迁江苏沛国。

唐蒙,西汉外交家,出使夜郎国。

唐都,西汉方士,天文学家。汉武帝元封七年(前104),唐都与司马迁、邓平、落下闳等人共同协作,编制太初历。

唐林:唐都之孙,封为建德侯。

唐翔:唐帽之子,任丹阳(今安徽当涂县东北)太守。

唐固:唐翔之子,任孙吴政权中的尚书仆射一职。

唐彬:唐固三世裔孙,任晋镇西校尉、上庸襄侯,晋代军事家。

唐熙,前凉晋昌太守,驸马都尉。

唐辉,前凉晋昌太守。

唐邕:唐灵芝之子,字道和,北齐尚书。唐邕三子唐羲,唐鉴,唐懿。

唐鉴:唐邕之子,为武贲郎将。

唐俭:唐鉴之子,字茂约,唐尚书特进莒国公。唐朝前期重臣,凌烟阁二十四功臣之一。

唐宪:唐俭之弟,字茂彝,终金紫光禄大夫。

唐临:唐朝名臣。

唐绍:唐朝著名文人。

唐彦谦:唐朝诗人、文学家、政治家。

唐休璟:唐朝著名军事将领,两次大破吐蕃。

唐衢:唐朝诗人。

唐肃:北宋官吏,“五豸唐门”之一。

唐询:北宋御史,“五豸唐门”之一。

唐坰:北宋御史,“五豸唐门”之一。。

唐介:宋神宗宰相,“五豸唐门”之一。

唐淑问:北宋御史中丞,“五豸唐门”之一。

唐庚:北宋诗人。

唐慎微:宋代医学家、药学家。

唐寓之:南宋农民起义领袖,曾攻占钱塘(今浙江杭州),后称帝,国号吴。

唐婉:南宋才女。

唐棣:元代画家。

唐胜宗:明代开国功臣之一,帝师唐瑜祖父。

唐寅:唐辉后裔,明代画家,文学家,书法家,“吴中四才子”之一,“明四家”之一。

唐顺之:明朝文学家、军事家。

唐赛儿:明初白莲教农民起义领袖。

唐瑜:明成祖朱棣的老师。

唐甄:清初思想家。

唐梦赉:清初文学家。

唐英:清代传奇小说家。

唐再丰:清代杂技家。

唐鉴:清末大理学家,曾国藩之师。

唐才常:清末著名学者,维新派代表人物之一。

唐廷枢:清末大买办。

唐正才,太平天国将领,封为“航王”,总管水军。

唐景崧,清末台湾巡抚。

唐国安,清华大学第一任校监,校长。

唐文治,交通大学首任校监、校长。

唐振绪,西南交通大学校长。

唐丽玲

唐丽玲

唐崇仁,现代基督教著名的华人布道家。

唐仲英,原美国钢铁大王

唐翔千,前全国政协常委,中国香港知名实业家。

唐澍,陕西渭华起义领导人,曾任西北工农革命军前敌总指挥。

唐亮(1910-1986),原名唐昌贤,别名唐昌明。第一、二、三届国防委员会委员,中国共产党第八、九、十、十一届候补中央委员。在中国共产党第十二次全国代表大会上被选为中央顾问委员会委员。1955年被授予上将军衔。

唐天际(1904-1989),原名唐时雍。湖南省安仁县人。中国人民政治协商会议第二、三届全国委员会委员,第四届常务委员会委员,第四届全国人民代表大会代表,第五届常务委员会委员,中国共产党第七次全国代表大会代表。在中共第十一届三中全会上被选为中央纪委检查委员会常务委员。1955年被授予中将军衔。

唐延杰(1909-1988),湖南省长沙市人。在中共第十二次全国代表大会上被选为中央纪律检查委员会委员。1955年被授予中将军衔。

唐明,原名唐道德,湖南省平江县人。1955年被授予大校军衔,1961年晋升为少将军衔。

唐凯(1916-1999),湖北省黄陂县人。中华人民共和国成立后,任军委民航局副局长、党委副书记等职。1955年被授予少将军衔。

唐铎(1904-1983),原名唐灵运,字金城,湖南省益阳县人。1955年被授予中国人民解放军空军少将军衔。

唐子安(1912-1982),湖南省湘潭县人。中国人民政治协商会议第五届全国委员委员,第四届全国人民代表大会代表。1955年被授予少将军衔。

唐青山(1912-2000),四川省蓬安县人。1955年被授予少将军衔。

唐金龙,湖北省汉川县人。1955年被授予少将军衔。

唐哲明(1908-1978),原名唐明,安徽省桐城县人。中国共产党第七次全国代表大会代表。1955年被授予少将军衔。

唐健如(1912-1996),湖南省邵阳县人。1955年被授予少将军衔。

唐健伯(1904-1978),四川省金堂县人。历任工程兵器材部副部长、部长,工程兵副参谋长。1955年授予少将军衔。

唐绍仪,清末民初政治活动家、外交家,曾任北洋大学(现天津大学)、山东大学校长。

唐生智,国民党将领。

唐纵,国民党中央委员会常委、秘书长。

唐继尧,滇军创始人与领导者,滇系军阀首领。

唐淮源,抗日名将。

唐敖庆,化学家,中国量子化学奠基人,中科院院士。

唐有祺,物理化学家,中国科学院学部委员,北京大学化学与分子工程学院教授、博士生导师。

唐稚松,计算机科学与软件工程专家,中国科学院院士。

唐钺,现代心理学家。

唐长儒,现代历史学家。

唐家璇,现代政治家,原中华人民共和国外交部长,中共第十五届、十六届中央委员。

唐家璇

唐家璇

唐兰,现代文字学家、音韵学家、历史学家。

唐文治,现代教育家。

唐弢,作家。

唐一禾:现代油画家

唐槐秋:现代话剧演员

唐云:现代著名画家

唐英年:现任香港特别行政区政务司司长

唐君毅:现代著名哲学家、教育家,新儒家学派代表人物

唐国强

唐国强

唐孝威,物理学家,中国科学院院士。

唐孝炎:北京大学教授,中国工程院院士。

唐有祺:化学家,中国晶体化学和结构化学的奠基人之一,中国科学院院士。

唐守正,中国科学院院士。

唐启升:海洋渔业资源与生态学家,中国工程院院士,中国科学技术协会副主席。

唐崇惕:中国寄生虫学家,中科院院士。

唐仲璋:中国著名生物学家,中科院院士。

唐德刚:著名历史学家。

唐宁,中国香港歌手、演员。

唐诗咏,中国香港主持、演员。

唐林,中国台湾演员、主持。

唐文龙,中国香港演员。

唐剑康,中国香港著名唱片骑师。

唐晓坤:大陆地区知名IT人士,为银行电子化进程做出杰出贡献

唐雪卿:粤剧著名演员。

唐飞:前中华民国行政院长。

唐盼盼:中央社社长。

唐禹哲:中国台湾歌手、演员。

唐从圣:中国台湾演员、主持。

唐嫣:演员,被大家称为奥运宝贝,新一代中戏校花。

唐双宁(满族):光大集团董事长兼党委书记。

唐蒙:上海电视台体育频道(五星体育)首席体育评论员。

唐杰忠:中国相声大师。

唐玮:道来培训董事长、知名导师。

唐艺昕:中国内地女演员。

唐一菲,原名唐璐,1981年1月27日出生于湖北省武汉市,中国内地女演员,毕业于中央戏剧学院表演系。

唐宁,1987年3月10日出生于四川省巴中市,中国内地女歌手、演员,毕业于四川音乐学院通俗音乐学院。

唐笑,又名唐子晴,1986年8月15日出生于湖南省长沙市,中国内地女歌手、演员、主持人。

唐菀,1988年8月31日出生于黑龙江省佳木斯市,中国内地女演员,毕业于北京电影学院2005级表演系本科班。

唐诗咏(Natalie Tong),1981年5月3日出生于香港,中国影视女演员、歌手。

唐禹哲(Danson Tang),1984年9月2日出生于台湾省基隆市,中国台湾流行乐男歌手、影视演员、节目主持人。

唐鉴军,男,汉族,1968年12月1日出生于吉林省吉林市舒兰市二道河乡明德村,是赵本山先生第4号弟子,二人转男演员,原名叫唐广君,妻子是二人转女演员王小华。

唐安琪,1992年9月7日出生于湖北省黄石市,中国内地流行乐女歌手、影视演员,SNH48 TEAM NII成员,隶属于上海丝芭文化传媒有限公司。

《通志·氏族略二》云:"唐氏祁姓,亦曰伊祁,出陶唐氏之后。尧初封唐侯,其地中山唐县是也。舜封尧之子丹朱为唐侯,至夏时,丹朱裔孙刘累迁于鲁县,累孙犹守故地。至商,更号豕韦氏。周复改为唐公。成王灭唐,以封弟叔虞,号曰唐叔,乃迁唐公于杜,降爵为伯,今长安杜城是也。周之季世,又封刘累裔孙在鲁县者为唐侯,以奉尧嗣,其地今唐州方城是也。传曰:自虞以上为陶唐氏,在夏为御龙氏,在商为豕韦氏,在周为唐杜氏。成王灭唐,故子孙为唐氏,此晋之唐也。《宣公十二年》传:楚子使唐狡与蔡鸠居告唐惠侯,使潘党率游阙四十乘,从唐侯为左拒,其地在今随州唐城县,此楚之唐也。定公五年楚灭唐,子孙亦以唐为氏。"

《说文》:“唐,大言也。”指言语夸诞不实之意。帝尧号陶唐氏,应是以烧陶为业的部落之首领。而“唐”的甲骨文和商代青铜器铭文中的字形,好像在陶缶之上有一个枝条编织的盖子,为了在缶内煮物时,不会因汤沸而翻滚出缶外。汤沸时,声响大,故唐与汤音义可通。而后人在字典中所解释的唐字,已经失去了唐的本义,而引申“声响大”为“说大话”之意了。但是,唐作为地名和姓氏,它仍旧保留了本义。唐氏族与陶唐氏有关,唐即以陶器煮汤之意,说明这个氏族已经用熟食代替了野蛮的生食,是文明的进步,也即原始社会所称的陶唐者。陶唐氏族是以制烧陶器的职业作为氏族名和族徽的,进而发展演化出陶、唐、汤、荡等相应氏族和新的族徽。唐氏族所在的地就称唐,建成的城堡称为唐邑,最终形成唐国和姓氏。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。

毗陵唐氏宗祠

毗陵唐氏宗祠  信宜唐氏宗祠

信宜唐氏宗祠  建岙村唐氏宗祠

建岙村唐氏宗祠