-

萧红 编辑

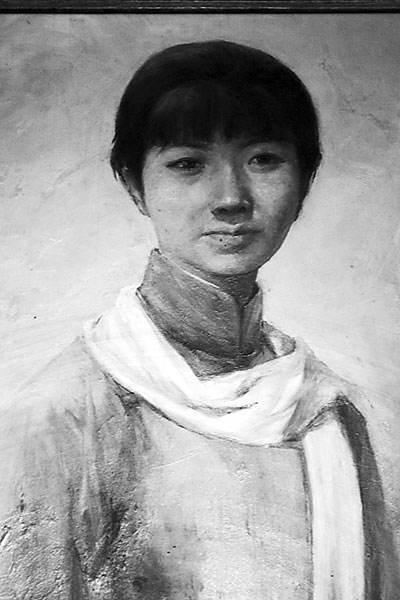

萧红(1911年6月1日-1942年1月22日),出生于黑龙江省呼兰县(现黑龙江省哈尔滨市呼兰区),祖籍山东省聊城市莘县董杜庄镇梁丕营村,中国近现代女作家,“民国四大才女”之一,被誉为“二十世纪三十年代的文学洛神”。乳名荣华,本名张秀环,后改名为张廼莹(一说为:张迺莹)。笔名萧红、悄吟、玲玲、田娣等。幼年丧母。1932年,结识萧军。1933年,以悄吟为笔名发表第一篇小说《弃儿》。1935年,在鲁迅的支持下,发表成名作《生死场》。1936年,东渡日本,创作散文《孤独的生活》、长篇组诗《砂粒》等。1940年,与端木蕻良同抵香港,之后发表长篇小说《马伯乐》、长篇小说《呼兰河传》等。1942年1月22日,因肺结核和恶性气管扩张病逝于香港,年仅31岁。

中文名:萧红

外文名:Xiao Hong

别名:萧红、张秀环、悄吟、玲玲、田娣

国籍:中国

民族:汉族

籍贯:黑龙江省呼兰县

出生日期:1911年6月1日

逝世日期:1942年1月22日

毕业院校:北平大学女子师范学院附属女子中学(未毕业)

职业:作家

主要成就:联名发表《中国文艺工作者宣言》

出生地:黑龙江省哈尔滨市呼兰区

代表作品:生死场、呼兰河传、小城三月、马伯乐

性别:女

原名:张廼莹

早年经历

少年萧红

少年萧红

1916年(民国五年),外祖父将萧红本名改为张廼莹。

呼兰县龙王庙小学旧址

呼兰县龙王庙小学旧址

1920年(民国九年),入呼兰县乙种农业学校(俗称龙王庙小学,现为萧红小学)女生班读初小。

1924年(民国十三年),入北关初高两级小学校女生部读高小。后转入呼兰县第一女子初高两级小学校。

1927年(民国十六年),入哈尔滨市东省特别区区立第一女子中学(现为哈尔滨市第六中学、萧红中学)就读。萧红喜欢文学和绘画,在校刊上发表过署名悄吟的抒情诗。

1928年(民国十七年),哈尔滨市学生维持路权联合会发起反日护路游行示威活动,即“一一九”运动。萧红参加游行,主动担任宣传员。

1929年(民国十八年),祖父去世,萧红十分悲痛,因为祖父是她最亲的人。祖父去世后,她对家庭已没有感情和留恋。

1930年(民国十九年),初中毕业,不顾家庭反对而出走北平,入北平大学女子师范学院附属女子中学读高中一年级。因为没有家庭的支持,不久生活陷入困顿中。

1931年(民国二十年)1月,寒假中离开北平返回呼兰,被软禁在家中。2月底,再次去北平,不久未婚夫汪恩甲追到北平。3月中旬,两人一起离开北平回哈尔滨。汪恩甲的哥哥汪大澄不满萧红去北平读书,代弟弟解除了与萧红的婚约,萧红到法院状告汪大澄。汪恩甲为了顾及哥哥的声誉,违心承认解除婚约是自己的主张。萧红输掉了官司,回到呼兰,后随家搬到阿城县(现哈尔滨市道外区民主乡)福昌号屯,被迫与外界隔绝。

1931年(民国二十年)10月,从福昌号屯经阿城逃到哈尔滨。一个月后与汪恩甲到道外十六道街东兴顺旅馆同居。半年后,萧红怀孕,临产期近,汪恩甲不辞而别。萧红写信向哈尔滨《国际协报》副刊编辑裴馨园求助,裴馨园多次派萧军到旅馆给萧红送书刊。萧红因此结识萧军。

1932年(民国二十一年)8月7日,松花江决堤,洪水泛滥市区,由于萧红欠钱太多,旅馆不让萧红离开。萧军趁夜租了一条小船,用绳子把萧红救出,到裴馨园家暂住。不久萧红住进医院分娩,孩子生下后因无力抚养而送人,后夭折。出院后,两人住进道里新城大街(现道里尚志大街)的欧罗巴旅馆,开始共同生活。因没有固定收入,二人仅靠萧军当家庭教师和借债勉强度日。

1932年(民国二十一年)11月,萧红、萧军从欧罗巴旅馆搬出,安家于道里商市街25号(现道里区红霞街25号)。

文学创作

1933年(民国二十二年)3月,参加中共党员金剑啸组织的赈灾画展,展出两幅粉笔画。4月,以悄吟为笔名发表小说《弃儿》,是萧红最早发表的文学作品。随后发表诸多作品,踏上文学征程。

1933年(民国二十二年)7月,与萧军、白朗、舒群等人在抗日演出团体“星星剧团”中担任演员,以实际行动支持抗日,由于引起敌伪特务机关注意,剧团于公演前解散。

1934年夏青岛樱花公园

1934年夏青岛樱花公园

1934年(民国二十三年)6月,因《跋涉》中大部分作品揭露了日伪统治下社会的黑暗,歌颂了人民的觉醒、抗争,带有鲜明的现实主义进步色彩,引起特务机关怀疑,为躲避迫害,萧红、萧军在中共地下党组织的帮助下,逃离哈尔滨,经大连乘船到达青岛。端午节前一天,舒群夫妇在大港码头接了两人,一起住在观象一路1号。萧军在《青岛晨报》任主编,萧红完成著名中篇小说《生死场》。此间,两人与上海的鲁迅先生取得联系,并得到鲁迅的指导与鼓励,被称赞中国左翼文学一下子多了两个实力作家。

1934年(民国二十三年)11月,萧红、萧军与作家张梅林离开青岛抵达上海。在上海,萧红、萧军经常到鲁迅家做客,向鲁迅请教。鲁迅特意将两人介绍给茅盾、聂绀弩、叶紫、胡风等左翼作家。这些人后来都成为萧红的好朋友,对她的创作和生活产生一定影响。鲁迅和许广平不但在创作上指点他们,还十分关心他们的生活。不久,萧红、萧军、叶紫在鲁迅的支持下结成“奴隶社”。

1936年春,萧红摄于上海鲁迅居所前

1936年春,萧红摄于上海鲁迅居所前

1936年(民国二十五年)6月15日,萧红作为最初发起人之一,与鲁迅、茅盾、巴金、以群等67位作家联合签名发表《中国文艺工作者宣言》,反对内战,号召爱国文艺工作者,发挥进步作用,创作优秀作品,积极行动起来,为祖国解放,民族独立而斗争。

1936年,萧红在日本东京

1936年,萧红在日本东京

1936年(民国二十五年)10月19日,鲁迅先生在上海逝世。萧红发表《海外的悲悼》等诸多作品用以怀念。

1937年(民国二十六年)1月,萧红从日本回国,到上海后便去万国公墓拜谒鲁迅先生的墓,表达哀思。3月,写下《拜墓诗——为鲁迅先生》,发表在4月23日的《文艺》上。4月,至北平与老友李洁吾(李明武)、舒群见面,后又回到上海,此时和萧军的关系有所好转,参与了萧军编辑的《鲁迅先生纪念集》的资料收集工作。

1937年(民国二十六年)7月7日,“卢沟桥事变”爆发。8月13日,日军大举进攻上海。萧红、萧军不顾危险,帮助日本进步作家鹿地亘、池田幸子夫妇躲过特务机关搜捕,保护他们安全转移。

1938年萧红与丁玲西安

1938年萧红与丁玲西安

1938年(民国二十七年)1月,萧红、萧军和聂绀弩、艾青、田间、端木蕻良等人应民族大学副校长李公朴之邀,离开武汉到山西临汾民族大学任教担任文艺指导员。2月,临汾形势紧张,萧红、端木蕻良随丁玲率领的西北战地服务团来到西安。4月,萧红与端木蕻良一起回到武汉。5月,两人在武汉结婚。

萧红讲述鲁迅生平事迹

萧红讲述鲁迅生平事迹

1939年(民国二十八年)冬,萧红和端木蕻良搬到黄桷树镇上名秉庄,住在靳以楼下。

1940年(民国二十九年)1月底,萧红随端木蕻良离开重庆,飞抵香港,住在九龙尖沙嘴乐道8号。2月5日,“中华全国文艺界抗敌协会香港分会”在大东酒店为二人举行欢迎会。3月,萧红参加香港女校纪念三八劳军筹备委员会在坚道养中女子中学举行的座谈会。8月3日,香港文协、青年记者协会香港分会、华人政府文员协会等文艺团体联合在加路连山的孔圣堂召开纪念会,纪念鲁迅先生六十岁诞辰,萧红负责报告鲁迅先生生平事项,纪念会上还演出了萧红到港后写的哑剧《民族魂》。

1940年(民国二十九年)9月1日,《呼兰河传》开始在《星岛日报》副刊《星座》连载;12月20日完稿;12月27日连载完毕。

因病去世

萧红

萧红

1941年(民国三十年)12月8日,太平洋战争爆发,九龙陷于炮火,柳亚子先生应萧红之约,到九龙乐道萧红住处去探望她。次日,端木蕻良和青年作家骆宾基护送萧红从九龙转移到香港,住进思豪酒店。

1942年(民国三十一年)1月12日,日军占领香港。萧红病情加重,被送进香港跑马地养和医院,因庸医误诊为喉瘤而错动喉管,手术致使萧红不能饮食,身体衰弱。1月18日,端木蕻良和骆宾基将萧红转入玛丽医院。次日,萧红精神渐复,在纸上写下“我将与蓝天碧水永处,留下那半部《红楼》给别人写了”,“半生尽遭白眼冷遇,身先死,不甘,不甘。”

1942年(民国三十一年)1月21日,玛丽医院由日军接管,萧红被送进红十字会在圣提士反女校设立的临时医院。1月22日上午10点,萧红病逝,享年31岁。

文体特征

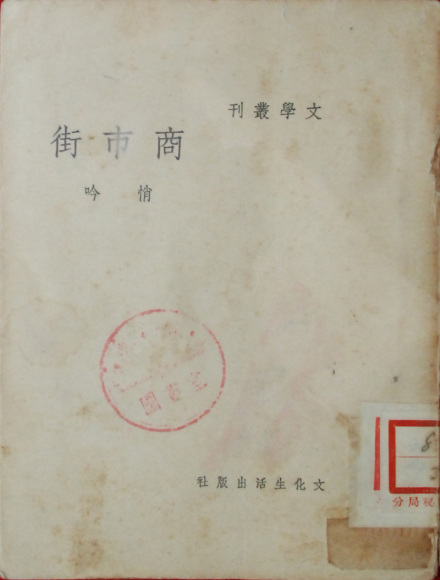

《商市街》初版封面

《商市街》初版封面

语言特点

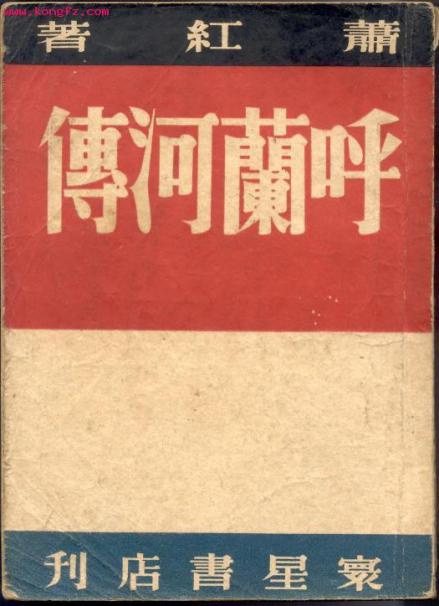

《呼兰河传》初版封面

《呼兰河传》初版封面

思想特质

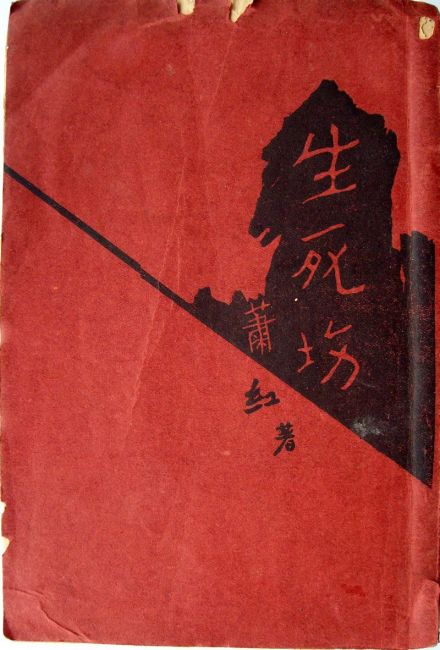

《生死场》初版封面

《生死场》初版封面

总体评价

萧红

萧红

名家点评

林贤治(诗人、学者):萧红确实是一个不折不扣的理想主义者。在中国现代文学史上,萧红是继鲁迅之后的一位伟大的平民作家。她的《呼兰河传》和《生死场》,为中国大地立传,其深厚的悲剧内容,以及富于天才创造的自由的诗性风格,我以为是唯一的。

夏志清(文学评论家):没有在《中国现代小说史》中评论萧红的作品,是“最不可宽恕的疏忽”。《呼兰河传》的长处在于它的高度的真实感,萧红是二十世纪中国最优秀的作家之一。

葛浩文(美国汉学家):萧红在本质上是个善于描写私人经验的自传体式作家。

章海宁(记者、萧红研究会副会长):我更愿意把萧红归类为是一个贫民作家,她笔下的主角经常是生活困窘的女性。萧红自己本身也生活困苦,她更能体会到处于社会中弱势群体的艰难和不易。

马勇(学者、中国现代文化学会副会长):萧红的悲剧源于“五四”鼓励下的出走。

鲁迅(文学家、思想家):萧红“是当今中国最有前途的女作家,很可能成为丁玲的后继者,而且她接替丁玲的时间,要比丁玲接替冰心的时间早得多”。 鲁迅还评价萧红在《生死场》中所描写的“北方人民对于生的坚强,对于死的挣扎却往往已经力透纸背;女性作品的细致的观察和越轨的笔致,又增加了不少明丽和新鲜。”

茅盾(作家、文学评论家):评价《呼兰河传》不像是一部严格意义的小说,它于这“不像”之外,还有些别的东西,一些比“像”一部小说更为“诱人”些的东西,它是一篇叙事诗,一幅多彩的风土画,一串凄婉的歌谣。

一半骨灰

香港浅水湾萧红墓

香港浅水湾萧红墓

端木蕻良在安葬萧红时,即嗅到了沿途一路上的血腥味。他担心此处墓地不能长久保全,因此特意留下了另一半骨灰放在另一只同样的花瓶里,秘密地埋葬在圣士提反女校土崖的一棵树下。法国医院当时就设在这所教会女校内,萧红正故世在这里。

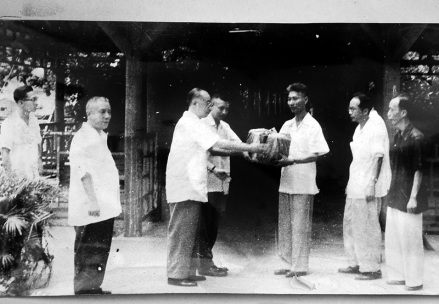

萧红骨灰移交

萧红骨灰移交

圣士提反女子中学旧址

圣士提反女子中学旧址

1996年10月5日,端木蕻良在北京去世,身前留下遗愿,把他的部分骨灰撒到香港圣士提反女校后山、萧红另一半骨灰的埋葬地。1997年5月,端木蕻良的夫人钟耀群女士来到香港,实现了他的愿望。

(以上信息来源 )

情感纠葛

萧红曾这样解读自己:“我一生最大的痛苦和不幸,都是因为我是一个女人。”

汪恩甲

少女时代的萧红,曾被家里订了婚,未婚夫叫汪恩甲。这人相貌堂堂,师范毕业,萧红对他也很是倾心。但是,萧红在初中毕业后跟表哥搭伴去北京读高中,这件事情在当地引起了轩然大波,未婚夫的哥哥汪恩厚因此逼迫弟弟跟她分手。萧红不服,到法庭状告汪恩厚代弟休妻,汪恩甲为保全哥哥在教育界的名声,表示解除婚约是他自己的要求,令萧红败诉。不过,萧红后来还是原谅了汪恩甲。1934年(民国二十三年),两人住进哈尔滨东兴顺旅馆,不久萧红有了身孕。但是,当萧红临产期近,汪恩甲却突然失踪,令萧红独自被困在旅馆。对于汪恩甲的失踪,一种说法认为他没有足够的钱交房费,还有一种说法认为他是遭遇了意外。

萧军

1934年6月萧红与萧军

1934年6月萧红与萧军

端木蕻良

1938年,萧红、端木蕻良摄于西安

1938年,萧红、端木蕻良摄于西安

骆宾基

骆宾基

骆宾基

姓名 | 人物关系 |

|---|---|

先祖 | |

张维祯 | 祖父 |

张廷举 | 父亲 |

姜玉兰 | 母亲 |

张秀珂 | 二弟(大弟、三弟夭亡) |

梁亚兰 | 继母 |

汪恩甲 | 未婚夫(订婚,后解除婚约) |

萧军 | 前夫(未举行婚礼仪式) |

端木蕻良 | 丈夫 |

(以上信息来源)

创作时间 | 作品名称 | 作品体裁 |

|---|---|---|

1932年春 | 《可纪念的枫叶》 | 诗歌 |

1932年春 | 《静》 | |

1932年春 | 《偶然想起》 | |

1932年春 | 《栽花》 | |

1932年春 | 《春曲》(六首) | |

1932年7月30日 | 《幻觉》 | |

不详(1933年8月13日首刊) | 《八月天》 | |

1937年6月20日 | 《一粒土泥》 | |

1933年4月18日 | 《弃儿》 | 散文 |

1936年8月9日 | 《孤独的生活》 | |

不详(1936年9月18日首刊) | 《长白山的血迹》 | |

不详(1936年10月29日首刊) | 《女子装饰的心理》 | |

不祥(1933年10月29日首刊) | 《中秋节》 | |

不祥(1934年6月14日首刊) | 《镀金的学说》 | |

不祥(1936年11月29日首刊) | 《感情的碎片》 | |

1936年12月12日 | 《永远的憧憬和追求》 | |

1937年8月14日 | 《天空的点缀》 | |

1937年8月22日 | 《失眠之夜》 | |

1937年8月17日 | 《窗边》 | |

1937年10月17日 | 《逝者已矣!》 | |

1937年10月22日 | 《小生命和战士》 | |

1937年10月22日 | 《火线外(二章)》 | |

1937年12月13日 | 《一九二九年底愚昧》 | |

1938年2月20日 | 《记鹿地夫妇》 | |

1938年5月15日 | 《无题》 | |

不详(1938年9月18日首刊) | 《寄东北流亡者》 | |

不详(1938年12月29日首刊) | 《我之读世界语》 | |

1939年8月28日 | 《茶食店》 | |

1939年9月22日 | 《鲁迅先生生活散记——为鲁迅先生三周年祭而作》 | |

不详(1939年10月18日首刊) | 《记忆中的鲁迅先生》 | |

不详(1939年10月20日首刊) | 《记我们的导师——鲁迅先生生活的片段》 | |

1940年6月28日 | 《〈大地的女儿〉——史沫特烈作》 | |

1940年7月 | 《回忆鲁迅先生》 | |

不详(1941年5月5日首刊) | 《骨架与灵魂》 | |

不详(1941年9月20日首刊) | 《“九一八”致弟弟书》 | |

不详(1941年9月1日首刊) | 《给流亡异地的东北同胞书》 | |

1933年10月 | 《跋涉》 | 散文集 |

1935年3月至5月间 | 《商市街》 | |

1936年 | 《桥》 | |

1940年6月初版 | 《萧红散文》 | |

1933年8月6日 | 《两个青蛙》 | 短篇小说 |

1933年8月27日 | 《哑老人》 | |

1933年9月20日 | 《叶子》 | |

1933年11月15日 | 《渺茫中》 | |

不详(1933年7月18日首刊) | 《腿上的绷带》 | |

不详(1933年8月4日首刊) | 《太太与西瓜》 | |

1934年3月8日 | 《患难中》 | |

1934年3月8日 | 《出嫁》 | |

不详(1934年夏首刊) | 《进城》 | |

不详(1934年首刊) | 《去年今日》 | |

1936年5月6日 | 《马房之夜》 | |

1936年9月4日 | 《家族以外的人》 | |

1936年9月初 | 《红的果园》 | |

1936年(1936年9月20日首刊) | 《王四的故事》 | |

不详(1936年10月1日首刊) | 《牛车上》 | |

不详(1936年11月16日首刊) | 《亚丽》 | |

不详(1937年5月10日首刊) | 《两朋友》 | |

1938年8月6日 | 《黄河》 | |

1938年8月20日 | 《汾河的圆月》 | |

1938年10月 | 《孩子的演讲》 | |

1938年10月31日 | 《朦胧的期待》 | |

不详(1939年1月21日首刊) | 《逃难》 | |

1939年1月30日 | 《旷野的呼喊》 | |

1939年5月16日 | 《莲花池》 | |

1939年7月20日 | 《山下》 | |

1939年7月24日 | 《梧桐》 | |

不详(1939年8月5日首刊) | 《花狗》 | |

1934年9月9日 | 《生死场》 | 中篇小说 |

1940年12月20日 | 《呼兰河传》 | 长篇小说 |

1941年 | 《马伯乐(第一部)》 | |

1941年 | 《马伯乐(第二部)》 | |

1938年3月初 | 《突击》 | 剧本 |

1940年7月 | 《民族魂鲁迅》 | |

1936年10月24日 | 《海外的悲悼》(致萧军) | 书信 |

1939年3月14日 | 《离乱中的作家书简》(致许广平) |

(作品信息来源 )

孤独的生活

作者名称 萧红

作品时间2013-8-1

《孤独的生活》是2013年8月1日江苏文艺出版社出版的图书,作者是萧红。

马伯乐

作者名称 萧红

作品时间2015-1

《马伯乐》是萧红经典小说集,作者是萧红,由华中科技大学出版社于2015年1月出版。

天空的点缀

作者名称 萧红

《天空的点缀:萧红散文精选》以其敏锐纤细的艺术感受力,朴实细腻的笔调,写出当时东北乡村小镇的闭塞与荒凉,塑造的人物鲜活可爱,风格明丽凄婉,弥漫着忧郁和感伤气息,为诗化小说的精品。书中收录了家庭教师是强盗、回忆鲁迅先生等作品。

失眠之夜

作者名称 萧红

《失眠之夜》是萧红于1937年8月22日创作的一篇散文,原载于1937年10月16日的《七月》上。

呼兰河传

作者名称 萧红

《呼兰河传》是中国作家萧红创作的长篇小说。该作品于1940年9月1日见载于香港《星岛日报》,1940年12月12日,萧红于香港完成《呼兰河传》书稿创作,12月27日全稿连载完。

商市街

作者名称 萧红

作品时间2006-7-27

《商市街》是2006年7月百花文艺出版社出版的图书,作者是萧红。

生死场

作者名称 萧红

《生死场》是中国作家萧红创作的中篇小说。

小城三月

作者名称 萧红

《小城三月》是中国作家萧红创作的中篇小说,该作品写于1941年7月,发表于同年8月《时代文学》第1卷第2期。

跋涉

作者名称 萧红

《跋涉》是1983年花城出版社出版的图书,作者是萧红。

后花园

作者名称 萧红

《后花园》是2015年译林出版社出版的图书,作者是萧红。

查看更多书籍

墓址

萧红墓碑

萧红墓碑

1957年8月15日,经中日作家协会、中国作家协会广州分会倡议,萧红迁葬悼念仪式在广州市大德路别有天殡仪馆举行,萧红骨灰从香港迁到广州银河革命公墓,重新安葬。

追悼会

1942年(民国三十一年)5月1日,延安文艺界举行萧红追悼会,在延安的作家及文化艺术工作者深切悼念萧红。

萧红故居

萧红故居

萧红故居

萧红纪念馆

萧红纪念馆

萧红纪念馆

萧红画像

萧红画像

萧红画像

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。