-

余华 编辑

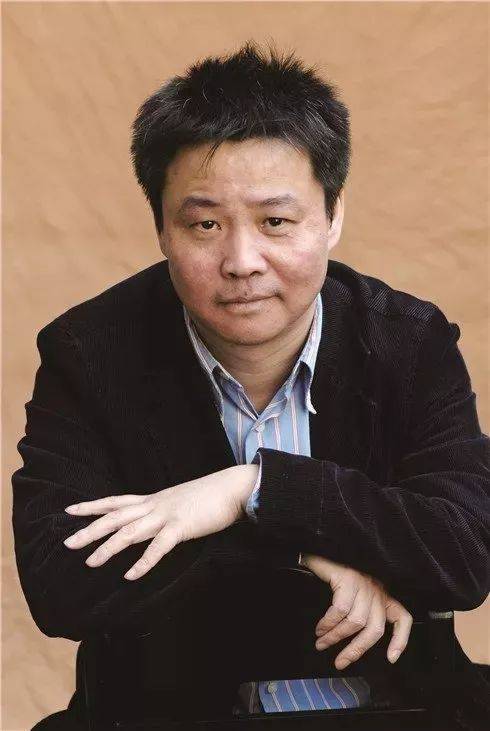

余华,汉族,1960年4月3日出生于浙江省杭州市,浙江嘉兴人,祖籍山东高唐, 中国当代作家,中国作家协会委员会委员。

1962年,余华迁至嘉兴市海盐县。1973年,开始阅读各类小说,尤爱长篇。进入中学后,首次接触到大字报,对其后续作品的语言暴力有深刻影响。1977年,高考落榜,进入卫生院担任牙医,后因想进文化馆尝试写作。1983年,发表处女作《第一宿舍》,标志他正式进入文坛。 1987年,发表成名作《十八岁出门远行》, 随后进入创作高峰期,陆续发表《一九八六年》等多部中短篇作品, 其中《现实一种》等作品对暴力的渲染震动文坛,自此开始确立其在中国先锋作家中的地位。1991年,余华发表第一部长篇小说《呼喊与细雨》。1992年,发表作品《活着》,在先锋作家中脱颖而出。1995年,发表长篇作品《许三观卖血记》,再一次震动中国文坛。1998年,开始主写散文和随笔; 同年,凭借《活着》获得格林扎纳·卡佛文学奖。2004年,被授予法兰西文学和艺术骑士勋章。 2005年,发表长篇作品《兄弟》,引起国内外广泛讨论。此后,陆续发表《第七天》《文城》等作品。 2021年至2022年,参加《一直游到海水变蓝》《我在岛屿读书》等节目,在新领域创新和探索。

余华是中国当代先锋派文学代表,打破了传统的语言运用方式,采用错位时空等手法,用血腥暴力反映人生痛苦。 余华发表众多影响世界文坛的作品,被翻译成各国语言在全球出版发售, 凭借这些作品获得俄罗斯亚斯纳亚·波利亚纳文学奖最佳外语作品奖等奖项。

中文名:余华

国籍:中国

民族:汉族

出生地:浙江省杭州市

出生日期:1960年4月3日

毕业院校:鲁迅文学院

职业:作家

代表作品:活着、许三观卖血记、在细雨中呼喊、兄弟、现实一种、十八岁出门远行、世事如烟、我们生活在巨大的差距里

主要成就:2018年作家出版社超级畅销奖2014年华语文学传媒大奖年度杰出作家奖2008年法国国际信使外国小说奖2004年法兰西文学艺术骑士勋章2002年澳大利亚悬念句子文学奖展开

2018年作家出版社超级畅销奖2014年华语文学传媒大奖年度杰出作家奖2008年法国国际信使外国小说奖2004年法兰西文学艺术骑士勋章2002年澳大利亚悬念句子文学奖1998年意大利格林扎纳·卡佛文学奖2022年俄罗斯“亚斯纳亚·波利亚纳文学奖”最佳外语作品奖

祖籍:山东省高唐县

童年经历

1960年4月3日,余华出生于浙江杭州,祖籍山东高唐。 父亲华自治在浙江省防疫大队工作。母亲余佩文是浙江医院手术室的护士。余华是这对夫妇的次子,姓名两个字分别取自母亲和父亲的姓氏。1962年,余华的父亲调到浙江嘉兴市海盐县人民医院任外科医生,全家遂迁至海盐定居。

1963年余华进入当地的县幼儿园上学,此后几年,由于父母工作繁忙,余华经常和哥哥一起被锁在家里,兄弟俩唯一的乐趣就是透过窗户去看外面来来往往的行人,这段经历也为余华日后的创作打下基础。

1967年余华上小学之后有了一定的活动空间,除了学校,医院是他最常去的地方,渐渐地对医院一桶桶的血肉模糊都习以为常。余华四年级全家搬到医院里的职工宿舍居住,家里对面就是太平间,几乎每天晚上都能听到凄惨的哭喊声,这使他见惯了生死离别,在描写时也显得见怪不怪。也正是因为这样的“习以为常”,给他自己创设了一种叙述上的深度。

早年经历

1973年7月,余华小学毕业,正巧海盐县图书馆重新对外开放,这给了余华阅读大量图书的机会,他几乎将那个时期的作品都读了一遍,例如《艳阳天》《矿山风云》《飞雪迎春》等。这个时期他阅读的作品都是按照时代的要求界定所写的,所以余华认为这些书籍是“枯燥乏味的”。

余华就读的海盐中学

余华就读的海盐中学

在高中时期,余华对学习显得兴趣缺缺,这也使得他的校园生活分外无聊,这一时期,他开始喜欢上音乐,通过对音乐简谱最直观的理解,他将鲁迅的《狂人日记》谱写成音乐,余华也曾多次说音乐影响着写作。

余华工作的海盐县武原镇卫生院

余华工作的海盐县武原镇卫生院

初入文坛

1983年,余华的第一篇短篇小说《第一宿舍》在《西湖》上进行发表,同年他还陆续发表了《“威尼斯”牙齿店》《鸽子,鸽子》《星星》等作品。其中《星星》获得了当年的《北京文学奖》。 通过这一时期的作品,逐渐确立了余华在文学领域上的独特代表性,为后期的先锋派小说埋下伏笔,更在中国当代文学的发展历程中铺了一条独特而富有创造性的道路。

随后不久,余华进入到海盐县文化馆进行工作。在文化馆工作期间,余华曾受命下乡采风,在民间,余华聆听记录了农民讲述的各种歌谣和传说,这也为他的后续作品《活着》积累素材。1983年11月,余华受《北京文学》编委周雁如的邀请到北京改稿,在北京期间,余华游览了故宫,长城等景观,增加了他的眼界与见识。

1986年,余华阅读了卡夫卡的作品《卡夫卡小说选》,余华的文学观念和想象力从卡夫卡的写作特点获得了极大的解放与跳脱,他发现,自由的叙述可以使思想和情感表达更为充分极致,在卡夫卡的影响下,余华的写作变成了“突破文本与生活界限的冲动”。

事业巅峰

1987年2月,余华赴北京鲁迅文学院参加文学讲习班,七月返回海盐。同年发表短篇小说《十八岁出门远行》并获得突破性进展,该小说主要写十八岁的“我”,在父亲鼓励下开始的一段标志成年的旅行,少年带着友善和期待上路,却不得不面对欺诈和罪恶,通过“我”的遭遇反映现实世界的残酷、冷漠,情节充满荒诞性。这个作品的问世,标志着一种新艺术观点的初步确立。 紧接着余华又发表了《西北风呼啸的中午》,同时又在另一文学刊物《收获》上连续发表了《四月三日事件》《一九八六年》,从此开始确立自己在中国先锋作家中的地位。这些作品以对“暴力”的极度渲染震动文坛。1987年也在中国文学史上被称为“余华年”。

1988年,余华分别在《北京文学》和《收获》上发表小说《现实一种》《世事如烟》。9月,进入鲁迅文学院和北京师范大学联合举办的创作研究生班学习,与莫言、刘毅然等成为同学。读书期间,余华开始广泛接触马尔克斯、福克纳、胡安·鲁尔福等现代作家的经典作品。这为后来《读书》杂志撰写专栏埋下了伏笔。该年余华引起了文学评论家们的格外关注,此后的每一年,都有篇幅不等的余华研究论文出现,并呈现成倍递增的态势。

1989年4月,余华受山东电视台邀请,与刘毅然等作家班同学数人一起穿越西部,沿途考察了新疆、甘肃、青海和西藏等地,历时一个多月,暑假期间赴山东威海,为山东电视台撰写《穿越西部》专题片。同年9月,在《上海文论》第五期发表论文《虚伪的作品》。同年年底,被调入嘉兴市文联,在《烟雨楼》担任杂志编辑。

1990年底,余华从研究生班毕业,获得文学硕士学位,后返回嘉兴。 1991年,余华发表第一部长篇小说《呼喊与细雨》(后更名为《在细雨中呼喊》),引起了评论界广泛的关注,被认为是一部“坦诚而令人震惊的心理自传”。同年,花城出版社出版了余华的第二部小说集《偶然事件》。台湾远流出版公司出版了余华小说集《世事如烟》。《当代作家评论》第二期专门开设了一个“余华评论小辑”版块,刊发了数篇余华研究专论。

《活着》早期版本(左长江文艺出版社;右南海出版公司)封面

《活着》早期版本(左长江文艺出版社;右南海出版公司)封面

1995年,余华在《收获》第六期发表长篇小说《许三观卖血记》,再次震动文坛,小说背景发生在五六十年代的中国,讲述了许三观为了娶亲,救治重病的儿子,为了郑重款待贵客,为了不被饿死,为了生存而卖血的经历。小说中许三观用透支生命来维持生存,表现了底层人民的曲折和艰辛。有评论家认为这篇小说的出现预示着余华已经“告别虚伪的形式”,真正深入人心,将人的内心表现出来了。 同年他还发表了《女人的胜利》《我为什么要结婚》等小说。 5月,前往法国,参加圣·马洛国际文学节。

1996年,《许三观卖血记》被翻译成多个国家语言译本,同年发布作品《我的故事》随笔《叙述中的理想》《布尔加科夫与〈大师和玛格丽特〉》《三岛由纪夫的写作与生活》等,年底,余华受邀前往瑞典访问。

1997年,余华应《读书》杂志主编汪晖的邀请,开始为《读书》杂志写作随笔。

事业转型

1998年,余华开始进入以散文和随笔为主要创作形式时期,先后发表《博尔赫斯的现实》《眼睛和声音》《我能否相信自己》等作品。同年6月,《活着》获得格林扎纳·卡佛文学奖,该奖项也是意大利文学最高奖项,在1998年此前的17年,该奖项历届得主均为世界知名作家,有秘鲁作家略萨、波兰作家束沃什、德国作家君特·格拉斯等部分作家在获得该奖项之后获得了诺贝尔文学奖,所以该奖项也被称为是诺贝尔奖的晴雨表。余华获得该奖项也进一步打开了他在国际上的影响力。

1998年至2002年期间,余华陆续前往美国、韩国、德国等地进行访问学习,并发表《音乐影响了我的写作》《“我只要写作,就是回家”》《山鲁佐德的故事》《不衰的秘密文学》等作品。2003年8月,余华前往美国参加爱荷华大学国际写作计划,并受邀在普林斯顿大学、耶鲁大学、哈佛大学、杜克大学、斯坦福大学、康奈尔大学、莱斯大学、爱默里大学、纽约大学等学校进行巡回演讲。

再创高峰

2005年上海文艺出版《兄弟(上)》

2005年上海文艺出版《兄弟(上)》

2006年3月,《兄弟(下)》在上海文艺出版社进行发表出版,引起了国内外媒体和作者的广泛讨论,余华在参加第十七届香港书展时曾表示:《兄弟》是自己最喜欢的作品。

2007年7月,余华被杭州市授予“文艺突出贡献奖”。同年10月,余华被聘为浙江师范大学特聘教授,并在该学校成立余华创作研究中心。2008年,《兄弟》在法国获得“国际信使外国小说奖”,《国际信使》是在法国知识界具有较大影响的杂志,它评价《兄弟》这部作品是一部伟大的流浪小说。自2008年开始,《兄弟》陆续被翻译成法文、德文、日文、意大利文、英文等语言在全世界传播阅读,引起了全世界对这部作品的推崇,美国评论家莫琳·科里根称余华是“中国的狄更斯”,2009年是余华年。

2010年,余华先后发表了《一个记忆回来了》《当德国成为领跑者》《我想写出一个国家的疼痛》等作品。在《我想写出一个国家的疼痛》的访谈中,余华回顾自己的写作阶段,他认为一共有三个重要阶段,第一个是《十八岁出门远行》,他找到了自由的写作;第二个是《活着》,这一阶段他突破了固步自封;第三阶段是《兄弟》,可以完全的展现自身的写作才华。

持续创作

2018年新星出版社出版《第七天》

2018年新星出版社出版《第七天》

2019年4月,余华被聘为北京师范大学教授,承担硕博研究生的培养任务。

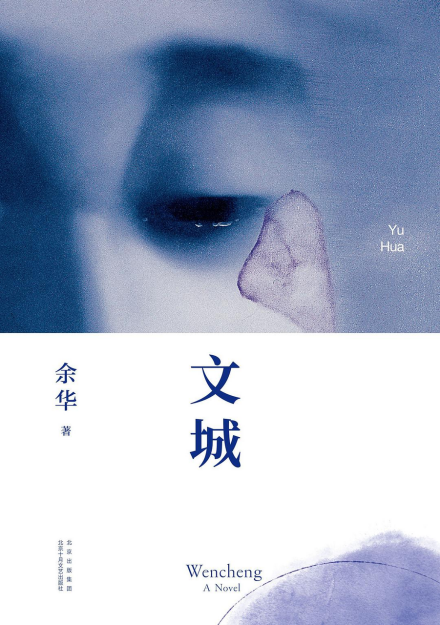

2021年北京十月文艺出版《文城》

2021年北京十月文艺出版《文城》

2021年12月,余华当选中国中国作家协会第十届全国委员会委员。 2022年4月,余华担任海盐县文化大使, 同年9月,余华凭借作品《兄弟》获得第20届亚斯纳亚·波利亚纳文学奖最佳外语作品奖。 次月,凭借作品《文城》获得第五届施耐庵文学奖。

跨界尝试

《一直游到海水变蓝》余华海报

《一直游到海水变蓝》余华海报

《我在岛屿读书》余华海报

《我在岛屿读书》余华海报

余华携新版《许三观卖血记》开启抖音直播

余华携新版《许三观卖血记》开启抖音直播

短篇小说

年份 | 发表期刊/出版社 | 中文名 | 图片 |

1997年 | 《作家》 | 《黄昏里的男孩》 |

|

1996年 | 《东海》 | 《我胆小如鼠》 |

|

1995年 | 《收获》 | 《我没有自己的名字》 |

|

《北京文学》 | 《女人的胜利》 | —— | |

《东海》 | 《我为什么要结婚》 | —— | |

1994年 | 《啄木鸟》 | 《吵架》 | —— |

《青年文学》 | 《在桥上》 | —— | |

《青年文学》 | 《炎热的夏天》 | —— | |

1993年 | 《江南》 | 《祖先》 | —— |

《人民文学》 | 《命中注定》 | —— | |

1992年 | 《钟山》 | 《一个地主的死》 | —— |

1991年 | 《钟山》 | 《夏季台风》 |

|

1990年 | 《长城》 | 《偶然事件》 | —— |

1989年 | 《北京文学》 | 《往事与刑罚》 | —— |

《人民文学》 | 《鲜血梅花》 |

| |

《作家》 | 《爱情故事》 | —— | |

《河北文学》 | 《两个人的历史》 | —— | |

1988年 | 《上海文学》 | 《死亡叙述》 | —— |

《北京文学》 | 《古典爱情》 |

| |

1987年 | 《北京文学》 | 《十八岁出门远行》 |

|

《北京文学》 | 《西北风呼啸的中午》 |

| |

《收获》 | 《四月三日事件》 |

| |

《收获》 | 《一九八六年》 |

| |

1986年 | 《萌芽》 | 《三个女人一个夜晚》 | —— |

《北京文学》 | 《老师》 | —— | |

1984年-1985年 | 《北京文学》 | 《星星》 | —— |

《北京文学》 | 《竹女》 | —— | |

《北京文学》 | 《月亮照着你,月亮照着我》 | —— | |

《东海》 | 《男儿有泪不轻弹》 | —— | |

1983年 | 《西湖》 | 《第一宿舍》 | —— |

《西湖》 | 《“威尼斯”牙齿店》 | —— | |

《青春》 | 《鸽子鸽子》 | —— |

中篇小说

年份 | 发表期刊/出版社 | 中文名 | 图片 |

2020年 | 北京联合出版公司 | 《人间逍遥客》 |

|

1994年 | 《花城》 | 《战栗》 |

|

1989年 | 《钟山》 | 《此文献给少女杨柳》 | —— |

1988年 | 《北京文学》 | 《现实一种》 |

|

《钟山》 | 《河边的错误》 |

| |

《收获》 | 《世事如烟》 |

| |

《收获》 | 《难逃劫数》 | —— |

长篇小说

年份 | 发表期刊/出版社 | 中文名 | 图片 |

2021年 | 北京十月文艺出版社 | 《文城》 |

|

2013年 | 新星出版社 | 《第七天》 |

|

2006年 | 上海文艺出版社 | 《兄弟》(下) |

|

2005年 | 上海文艺出版社 | 《兄弟》(上) |

|

1995年 | 《收获》 | 《许三观卖血记》 |

|

1992年 | 《收获》 | 《活着》 |

|

1991年 | 《收获》 | 《呼喊与细雨》 (后更名为《在细雨中呼喊》) |

|

其他作品

年份 | 发表期刊 | 中文名 | 图片 |

2024年 | 北京十月文艺出版社 | 《山谷微风》 |

|

2024年 | 江苏凤凰文艺出版社 | 《我在岛屿读书》 |

|

2023年 | 北京联合出版公司 | 《我的文学白日梦 :余华散文精选》 |

|

人民文学出版社 | 《心如原野,文学无界》 |

| |

2021年 | 上海文艺出版社 | 《阅读有益身心健康》 |

|

2020年 | 上海文艺出版社 | 《米兰讲座》 |

|

2019年 | 陕西师范大学出版社 | 《没有一种生活是可惜的》 |

|

2018年 | 麥田出版公司 | 《我只知道人是什么》 |

|

2017年 | 译林出版社 | 《文学或者音乐》 |

|

2015年 | 北京十月文艺出版社 | 《我们生活在巨大的差距里》 |

|

2011年 | 《文艺争鸣》 | 《文学与经验》 | —— |

《延河》 | 《文学中的现实和想像力》 | —— | |

《视野》 | 《消费的儿子》 | —— | |

《大方》 | 《给塞缪尔·费舍尔讲故事》 | —— | |

复旦大学出版社 | 《文学:想象、记忆与经验》 |

| |

2010年 | 《文艺争鸣》 | 《一个记忆回来了》 | —— |

《京华时报》 | 《当德国成为领跑者》 | —— | |

《东吴学术》 | 《我想写出一个国家的疼痛》 | —— | |

《十个词汇里的中国》 | —— | ||

2009年 | 江苏文艺出版社 | 《间奏:余华的音乐笔记》 |

|

《文艺争鸣》 | 《飞翔和变形——关于文学作品中的想象之一》 | —— | |

《文艺争鸣》 | 《生与死,死而复生——关于文学作品中的想象之二》 | —— | |

《文艺争鸣》 | 《细节的合理性》 | —— | |

《作家》 | 《两位学者的肖像——读马悦然的<我的老师高本汉>》 | —— | |

《羊城晚报》 | 《“八〇后作家在对社会撒娇”》 | —— | |

《华盛顿邮报》 | 《被遗忘的革命》 | ||

2008年 | 《作家》 | 《我写下了中国人的生活——答美国批评家 William Marx 问》 | —— |

《视野》 | 《流行音乐的力量》 | —— | |

《作家》 | 《轻盈的才华》 | —— | |

《作家》 | 《伊恩·麦克尤恩后遗症》 | —— | |

《作家》 | 《中国早就变化了》 | —— | |

《音乐爱好者》 | 《音乐影响了我的写作》 |

| |

2007年 | 《西湖》 | 《录像带电影》 | —— |

《西湖》 | 《日本印象》 | —— | |

《文艺争鸣》 | 《文学不是空中楼阁》 | —— | |

《收获》 | 《飞翔与变形》 | —— | |

《上海文学》 | 《阅读与写作》 | —— | |

《西部》 | 《从大仲马说起》 | —— | |

《青年作家》 | 《三十岁后读鲁迅》 | —— | |

《上海文学》 | 《“混乱”与我们时代的美学》 | —— | |

2006年 | 《南方文坛》 | 《回到现实,回到存在——关于长篇小说<兄弟>的对话》 | —— |

《小说界》 | 《<兄弟>夜话》 | —— | |

《编辑学刊》 | 《大仲马的两部巨著》 | —— | |

《大学时代》 | 《执著阅读》 | —— | |

2005年 | 《上海文学》 | 《西·伦茨的<德语课>》 | —— |

《上海文学》 | 《奥克斯福的威廉·福克纳》 | —— | |

《作家》 | 《致保罗先生》 | —— | |

《小说界》 | 《一个作家的力量》 | —— | |

《编辑学刊》 | 《文学作品中有跳动的心脏》 | —— | |

《作家》 | 《余华:<兄弟>这十年》 | —— | |

2004年 | 《作家》 | 《阅读、音乐与小说创作》 | —— |

《上海文学》 | 《文学中的现实》 | —— | |

《花城》 | 《远行的心灵》 | —— | |

2003年 | 《当代作家评论》 | 《<说话>自序》 | —— |

《散文百家》 | 《可乐和酒》 | —— | |

《小说界》 | 《朋友》 | —— | |

《作家》 | 《什么是爱情》 | —— | |

《作家》 | 《歪曲生活的小说》 | —— | |

遠流 | 《没有一条道路是重复的》 |

| |

2002年 | 《当代作家评论》 | 《我的文学道路——在苏州大学“小说家讲坛”上的讲演》 | —— |

《当代作家评论》 | 《一个人的记忆决定了他的写作方向》 | —— | |

《当代作家评论》 | 《这只是千万个卖血故事中的一个》 | —— | |

《小说评论》 | 《自述》 | —— | |

《小说评论》 | 《叙述的力量——余华访谈录》 | —— | |

《天涯》 | 《小说的世界》 | —— | |

春风文艺出版社 | 《说话》 | —— | |

2001年 | 《小说界》 | 《没有边界的写作——读胡安·鲁尔福》 | —— |

《大家》 | 《不衰的秘密文学》 | —— | |

《上海文学》 | 《灵魂饭》 |

| |

2000年 | 《北京文学》 | 《回忆十七年前》 | —— |

《作家》 | 《山鲁佐德的故事》 | —— | |

《作家》 | 《网络和文学》 | —— | |

《作家》 | 《文学和民族》 | —— | |

《当代作家评论》 | 《内心之死》 |

| |

华艺出版社 | 《高潮》 |

| |

1999年 | 《读书》 | 《温暖和百感交集的旅程》 |

|

《当代作家评论》 | 《我只要写作,就是回家》 |

| |

《读书》 | 《文学和文学史》 | —— | |

《读书》 | 《卡夫卡和K》 | —— | |

1998年 | 《作家》 | 《我能否相信自己》 |

|

《读书》 | 《博尔赫斯的现实》 | —— | |

《读书》 | 《契科夫的等待》 | —— | |

《读书》 | 《眼睛和声音》 | —— | |

《读书》 | 《内心之死——关于心理描写之二》 | —— | |

1997年 | 《时代文学》 | 《我所不认识的王蒙》 | —— |

《作家》 | 《作家与现实》 | —— | |

《长城》 | 《奢侈的厕所》 | —— | |

1996年 | 《青年文学》 | 《叙述中的理想》 | —— |

《读书》 | 《布尔加科夫与<大师和玛格丽特>》 | —— | |

《天涯》 | 《谁是我们共同的母亲?》 | —— | |

《作家》 | 《强劲的想象产生事实》 | —— | |

《作家》 | 《三岛由纪夫的写作与生活》 | —— | |

《当代作家评论》 | 《长篇小说的写作》 | —— | |

《作家》 | 《新年第一天的文学对话——关于<许三观卖血记>及其他》 | —— | |

1990年 | 《文艺争鸣》 | 《走向真实的语言》 | —— |

《外国文学评论》 | 《川端康成和卡夫卡的遗产》 | —— | |

《人民文学》 | 《读西西 女士的〈手卷〉》 | ||

1989年 | 《上海文论》 | 《虚伪的作品》 | —— |

上映时间 | 电影名称 |

2021年9月19日 | 《一直游到海水变蓝》 |

2007年3月23日 | 《小说》 |

综艺节目

播出时间 | 节目名称 | 介绍 |

2024年10月17日 | 《我在岛屿读书》第三季 | |

2023年6月15日 | 《我在岛屿读书》第二季 | 江苏卫视出品外景纪实类读书节目,余华作为“书屋主理人”常驻节目 |

2022年11月10日 | 《我在岛屿读书》 | 江苏卫视出品外景纪实类读书节目,余华作为“书屋主理人”常驻节目 |

创作风格

苦难意识

余华大多作品均以苦难的方式和风格进行叙述,他将自身对苦难的理解,通过社会动乱、自然灾害、人性考验与欲望等情境下放大人们的苦难境遇,刻画了充斥着饥饿暴力与死亡的苦难世界。在余华前期的创作过程中,在直面苦难的同时也将苦难发挥到了极致,运用及其冷漠的叙述语言强调生命的疼痛;在后期的创作中,面对苦难的态度发生了转变,余华不再单纯地以宿命感去看待苦难,在“绝望”中体现希望。

生命意识

从余华的创作历程中可以看出来,无论是先锋时期对人物陷入死亡的描述,还是后期描绘人们对生命和温情的坚持和守护,都体现出余华对人类最自然的关切与思考,体现出对生命存在的终极关怀和绝对尊重。在余华的作品中呈现出来的生命意识不仅是他个人对生命的反思,更包含着他对社会和人类命运的思考。余华在创作中喜欢将生与死进行强烈对比,从而形成动人心魄的独特写作风格。

死亡意识

余华经常将“死亡”融入到其作品之中,在他的作品中,关于“死亡叙事”的主题有五十余篇。余华描写的死亡大部分是从宏观视角出发,注重展现死亡的突发性,短时间内肉体的消失和死亡,展现生命的脆弱和荒凉,不会给读者太多时间反应,从侧面反映出余华对生命无常的思考。余华热衷通过苦难生命的死亡来体现出生命不可承受之轻,以此探寻生命的意义与世界的本真。

写作手法

暴力叙事

暴力叙事是余华写作中重要的写作手法和表现形式。幼年时期受大字报的影响,开始接触了解暴力叙事,而后从卡夫卡的写作中学习到感知世界的方法与暴力叙述的形式,在其作品中可以看到余华充分的展现了人性中无意识的恶之本能,从旁观者的角度静看人物个体如何摆脱暴力荒诞的处境。在接受福克纳的影响后,余华的暴力叙事开始加入温情了成分,开始尝试用温情来抵御暴力叙事的伤害。

重复叙事

重复叙事是余华从先锋派向写实派转变后的重要写作手法。《许三观卖血记》中的卖血情节重复了十二次,以此展现出了许三观坚毅乐观的品质,也从侧面反映出底层人们的悲苦生活和人在困境中艰难求生的生存本能。死亡作为《活着》中的重要重复情节,在全书中共出现七次,全书以第一视角叙述,体现出主人公在苦难中逐渐理解出生命“为活着而活着”的真正意义。从《许三观卖血记》和《活着》这两部作品中可以看出余华通过重复叙述苦难发现了人生的温情和积极思考人生的哲学意义。

意象叙事

意向叙事是余华体现反叛意识的主要载体。余华在作品《第七天》写作中,在温情主题上着墨更多,余华用过意象的运用来表达他此前从未出现过的反叛意识。余华选取了大量富有暗示性的意象,通过描写现实世界与亡灵世界尖锐地批判了现实社会的黑暗和人性的裂变,侧面表达了正义与人性本真的祈愿,增强了这部作品的感染力。

多重空间叙事

余华作品中多次采用多重空间叙事的手法,这个写作手法在《文城》中表现十分明显。《文城》以一种追随者的叙述模式开启了小说的多空间叙事。余华在文城的创作中调动大量的空间元素,空间上,以场景化的方式还原了现场;在文本空间上,以多视角和圆圈结构共同搭建了文本空间,呈现出立体美学;在心理空间上,通过大量的文本空白和意象重复形成了召唤结构,完成了文本意义的增值。通过这三个维度的描绘与构建,余华完成了清末民初时期历史的现状,揭开了命运错位下的人生创伤。

语言特性

灰色幽默

余华作品中呈现出来的是技巧层面的幽默,而非病态的,这种幽默被称之为“灰色幽默”,以趣味性的语言对现实中存在的荒谬进行叙述,采用隐喻的方式进行揭露现实的残忍,表现出强烈的艺术性。余华采用这种幽默的表达形式为书中呈现出的苦难起到了缓冲的作用。在《许三观卖血记》中,余华通过描写许三观的滑稽幽默侧面表现出现实更加艰难的苦难。余华的灰色幽默不仅是表象,而是在幽默背后揭示人性的真相,人类生存的艰难和现实的荒诞。

反讽讽刺

反讽是余华中后期创作的主要语言表现形式。面对现实中的冲突和无奈,余华借助反讽表达对现实的反叛与消解。在《兄弟》这部作品中,整个故事非常荒诞,让人处于一种哭笑不得的复杂情绪。在作品中有描述“处女膜修复手术”在那个时代非常受欢迎,也是做暴利的行业之一,有经济学家甚至讨论过所谓的“处女膜经济”,通过对这种现象的描写,深刻表达了余华对于现实的批判,对现实生活中这种现象的讽刺。

文学发展

作为先锋派的领军人物,余华不断地追求叙事形式的创新,作品对人性“恶”的暴露,对暴力和血腥的推崇以及独特的叙述视角、反英雄和反崇高等,无疑颠覆了传统小说的叙事手法,为处于瓶颈期的文坛带来了新的创作思路。最直接的是对“先锋文学”发展方向的导向,如《十八岁出门远行》《古典爱情》《死亡叙述》等,以细致、多变的暴力叙述视角、情感的冷漠使其的描写独具一格。

余华的小说对类型小说创作也是起了开启性的作用,余华通过对各类小说的戏仿来创造一种先锋小说的形态,如《古典爱情》是对聊斋的戏仿,这种创作方法也影响了后来的一些作家。

余华对中国当代文学的理论建设起到了推动作用,在创作上他有自己看法。余华曾在《上海文论》中发表过多篇理论文章,这些文章都表达了余华的观点,如他主张作家要为内心而写作等,这些观点对当代文学都产生了重要影响。

余华创造了当代纯文学作品销售的奇迹,自2008年5月,余华将《活着》等作品授权作家出版社出版之后,仅仅十年销售总量就达八百多万册,其中《活着》达到五百多万册。

文化传播

余华被认为是在中国当代作家中最早“走出去”的作家,他的作品被翻译成40多种语言,在美国、英国、澳大利亚、意大利等40多个国家和地区出版。曾获意大利格林扎纳·卡佛文学奖、法国文学和艺术骑士勋章、意大利朱塞佩·阿切尔比国际文学奖等多种国际文学奖项。不仅如此,从某种意义上看,他纠正了西方世界面对中国文学作品时通常只热衷“读中国”而不愿“读文学”的偏颇。

家庭成员

余华的父亲华自治,是山东人,1962年在浙江嘉兴市海盐县人民医院做任外科医生,在余华的记忆中最常去的地方是医院,对父亲最深的印象是余父从手术室出来的模样。

余华的母亲余佩文,是浙江绍兴人,在浙江医院手术室任护士长。

在余华小时候,父母的工作都很忙碌,他和兄长经常被锁在家里,在余华上学前,曾跟着兄长去学校听课。

情感生活

1985年,余华调到海盐县文化馆工作,在这里他与文秘干部潘银春相识并结婚。1991年8月,两人离婚。

陈虹(左一)、余华与朋友

陈虹(左一)、余华与朋友

余华的儿子余海果

余华的儿子余海果

社会交往

余华在鲁迅文学院研究班时与莫言相识,成为好友,一直以来在各典礼上互相拌嘴,在余华的作品《文城》获得收获文学榜2021年长篇小说榜榜首后,莫言透露曾用CHATGPT给余华写了一篇莎士比亚风格的颁奖词。二人在私下里的情谊十分坚固,曾有余华的粉丝拿着余华的小说,请莫言签字,莫言不但欣然受命,还认真写下一大段文字:余华曾经是我的同学,今天他不在,由我来代签。

余华参加《我在岛屿读书》

余华参加《我在岛屿读书》

余华在创作《在细雨中呼喊》时,曾抱着试一试的心态,将十七八万字的初稿交给了《收获》编辑部,当时《收获》的编辑李小林要求他必须修改后半部分,并对他说,假如你不是余华,是别的作者,我马上签发。正是这句话激励了余华,他将初稿后半部分的七八万字删掉重写,写完后将十七八万字全稿誊抄一遍,便跳上火车把稿子送到了《收获》。几年后,李小林在电话里告诉余华:你在我们《收获》一发小说,我就认定你是我们中国最好的作家之一,所以我对你的要求就是要高。余华至今仍非常感谢李小林,感谢自己遇到了一位严格的老师,逼着他将作品打磨到最好。

北京青年报的记者张英说,1996年在南海出版公司时与余华初识,当时的余华36岁,自信的说“我一直是走在中国文学前列的。”后来为了南海版《活着》《许三观卖血记》《在细雨中呼喊》的出版,张英和余华在这几年中频繁的接触。

2008年,余华出席作家出版社的新书推介会,作家出版社社长吴义勤表示,自2008年5月起,余华将《活着》在内的13种作品授权作家出版社出版。

文学类

获奖时间 | 荣誉名 | 获奖作品 | 获奖情况 |

2023年 | 收获文学榜长篇小说榜榜首 | 《文城》 | 获奖 |

2022年9月16日 | 俄罗斯“亚斯纳亚·波利亚纳文学奖”最佳外语作品奖 | 《兄弟》 | 获奖 |

2022年1月24日 | 2021年度长篇小说五佳作品 | 《文城》 | 提名 |

2018年 | 作家出版社超级畅销奖 | 获奖 | |

2018年 | 意大利波特利·拉特斯·格林扎纳文学奖 | 获奖 | |

2018年 | 塞尔维亚伊沃·安德里奇文学奖 | 获奖 | |

2018年 | 中国版权金奖 | 获奖 | |

2014年 | 意大利朱塞佩·阿切尔比国际文学奖 | 获奖 | |

2014年 | 第12届华语文学传媒大奖年度杰出作家大奖 | 《第七天》 | 获奖 |

2013年 | 华语文学传媒大奖年度作家 | 获奖 | |

2008年10月1日 | 曼氏亚洲文学奖 | 《兄弟》 | 提名 |

2008年10月1日 | 第1届法国国际信使外国小说奖 | 《兄弟》 | 获奖 |

2007年7月1日 | 文艺突出贡献奖 | 获奖 | |

2005年9月1日 | 中华图书特殊贡献奖 | 获奖 | |

2002年5月13日 | 悬念句子奖 | 《往事与刑罚》 | 获奖 |

1998年6月13日 | 意大利格林扎纳·卡佛文学奖 | 《活着》 | 获奖 |

1994年 | 全美影评人协会最佳外语片 | 《活着》 | 获奖 |

1994年 | 获人道精神奖 | 《活着》 | 获奖 |

1994年 | 最佳男主角奖 | 《活着》 | 获奖 |

1994年 | 戛纳国际电影节评委会大奖 | 《活着》 | 获奖 |

1984年 | 北京文学奖 | 《星星》 | 获奖 |

其他

获奖时间 | 荣誉名 | 获奖情况 |

2010年 | 腾讯星光大典年度最具影响力微博奖 | 获奖 |

荣誉

获奖时间 | 荣誉名 | 获奖情况 |

2004年 | 法兰西文学和艺术骑士勋章 | 获奖 |

正面评价

文学里,如若存在某种神秘力量,那就是让读者能在不同时代、不同民族、不同文化的作家的作品中,读到属于自己的感受。而余华恰恰拥有这股神秘力量。他的文字像一泓清泉,在荒芜之地中抚慰人们的心灵;他亦能站在天空中,从历史的长河里挖出人类背后的黑暗。 (杂志《读者》 评)

一个国家,一个民族,能有一两个能用自己的文字把它写出来的人是很幸运的,能把有形的东西变成无形的东西真是太伟大了。我觉得余华是一个伟大的作家。 余华的整个的‘窄如手掌,宽若大地’的伟大作家的胸怀和情怀,有情感,有一种特别深沉、特别广阔的东西在里面“活着”。 (导演孟京辉 评)

余华是新时期中国当代文学非常重要的作家,也是新时期先锋文学的开创者之一。他的《十八岁出门远行》《现实一种》《难逃劫数》《河边的错误》等小说以对人性尖锐而冷酷的审视引人注目,在文学观念、审美姿态、叙述方式上对传统文学形态构成了巨大的冲击与挑战。余华还是在中国当代作家中最早真正在文学本体意义上“走出去”的作家,某种意义上,他纠正了西方世界面对中国文学作品时通常只热衷“读中国”而不愿“读文学”的偏颇。 (作家出版社社长吴义勤 评)

余华

余华

负面评价

余华,他要不沉下来,就没戏。老强调虚构与现实,跑不远,躺在屋子里是打不开内心世界的,得经历大悲大喜、生老病死,至少得在边上看一眼。那点假泪无非是看完别人的东西留下的一点联想而已。 (作家王朔 评)

《兄弟》就是一堆文字垃圾,看过上部后感觉很虚假,看完下部简直要骂人。 (作家蒋泥 评)

《兄弟》顶多就是两行泪水。《兄弟》的简单却是真的简单,简单到以为读者只有一双敏感的泪腺。 (文学评论家李敬泽 评)

割阑尾

余华小时候的和哥哥因为不想上学耍赖撒娇说肚子疼,还因此被割掉了阑尾,余华戏称“我父亲的阑尾也是割掉的,我妈的也被割掉了,哥哥的也不在了,我们家已经没阑尾了。”

与莫言同住

余华与莫言以前同住一屋时,莫言正在创作《酒国》,余华正写着自己的处女作《在细雨中呼喊》。二人中间只隔一个柜子,“能听到笔尖摩擦稿纸的沙沙声”“甚至能够听到彼此喘气的声音”。柜子中间有一条缝,写累了,往后一靠,两个人眼神交汇,“然后灵感突然没了,他也写不下去了,我也写不下去了”。最后的解决办法是莫言挂了一个挂历,把这条缝给挡住了,这才“顺利地完成了各自的小说”。

参加足球比赛

余华曾与好友莫言、刘震云、史铁生参加马原给辽宁文学院的足球比赛,刘震云负责将史铁生扛上火车,余华和莫言负责搬运行李。比赛时华和马原安排坐着轮椅的史铁生担任守门员,并告诉对手“你们要是一脚把球踢到史铁生身上,他很可能被你们踢死。”结果不出意料,比赛的学生们只能防守,不敢进攻,余华等人轻松拿下比赛。

签名趣事

2023年3月,余华在澳门城市大学演讲的签名环节,遇到一个学生拿着史铁生的作品来签名,他划掉自己的名字,签上“铁生”,余华常说,如果书的签名是“史铁生”,很可能是史铁生本人签的,如果只是“铁生”,那肯定是他签的。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。

《黄昏里的男孩》封面

《黄昏里的男孩》封面 《山谷微风》封面

《山谷微风》封面