-

大埔县 编辑

大埔县,隶属广东省梅州市,位于广东省东北部、东北紧靠福建省平和县、永定区 ,东南连接潮州市饶平县,西依梅州市梅县区、梅江区,南邻丰顺县, 区域面积2467平方千米。 截至2021年10月,大埔县辖14个镇,另有3个林场。 截至2023年,大埔县户籍总人口54.41万人,常住人口33.14万人。

大埔县建置始于东晋义熙九年(413年),前称先后为义招县、万川县,县治均设在湖寮。明朝成化十四年(1478年)立饶平县,大埔为潮州府饶平县地。明朝嘉靖五年(1526年)重置县,改名大埔县,县治设在茶阳。1949年新中国成立以后,先后属兴梅专区、粤东行政区、汕头专区。1965年属梅县专区,1983年属梅县地区,1988年属梅州市。1961年,县治又由茶阳迁至湖寮。大埔县有梅江、汀江和韩江流经县境,境内有梅大高速、梅坎铁路。大埔县,有“文化之乡、华侨之乡、世界长寿之乡、陶瓷之乡、名茶之乡、中华诗词之乡、中国青花瓷之乡、中国蜜柚之乡”之誉,被认定为中央苏区县。 大埔县先后被评为“中国绿色生态蜜柚示范县”和“2011、2014年度全国重点产茶县”、“中国茶业十大转型升级示范县”。是广东省直管县财政改革试点 。大埔县的西岩乌龙茶和大埔蜜柚被认定为国家地理标志保护产品。 大埔县全境通行客家方言。 客家风情浓郁,被誉为“客家香格里拉” ,被国家文化部纳入国家级客家文化(梅州)生态保护区范围。

2023年,大埔县实现地区生产总值106.85亿元,同比增长5.4%。

中文名:大埔县

外文名:Dabu County

别名:茶阳、义招、万川

行政区划代码:441422

行政区类别:县

所属地区:广东省梅州市

地理位置:广东省东北部

面积:2467 km²

下辖地区:14个镇(截至2021年10月)

政府驻地:湖寮镇

电话区号:0753

邮政编码:514200

气候条件:亚热带季风气候

人口数量:330948 人(2020年11月1日零时常住人口)

著名景点:百侯名镇旅游区、坪山千亩梯田、李光耀祖居旅游景区、三河坝战役纪念园、三河古镇、张弼士故居旅游区、泰安楼客家文化旅游产业园、茶阳古镇旅游区、富大陶瓷工业旅游区、江畔人家休闲度假区、瑞山生态旅游度假村、西河北塘乡村旅游区、西岩山茶乡度假村、韩江水利风景区

火车站:大埔站

车牌代码:粤M

地区生产总值:106.85 亿元(2023年)

大埔历史悠久,已先后发现多处属于新石器晚期的文化遗址和商墓群,证明早在4000多年前就已有人群聚居。远自夏商周三代,大埔为扬州南裔地,秦汉时属揭阳县。

东晋义熙九年(413年)立义招县,隶属义安郡。

隋朝大业三年(607年)改义招县为万川县,隶属潮州,义招、万川县治均设在湖寮(古城)。

唐朝武德四年(621年),废万川县,县境并入潮州海阳县(今潮安)。

此后,历宋元及明前期,均为潮州海阳县光德乡。

明朝成化十四年(1478年)立饶平县,大埔为潮州府饶平县地。

明朝嘉靖五年(1526年)析饶平县之清远、滦州二都重置县,改名大埔县,县治在茶阳镇,属潮州府。

清朝乾隆三年(1738年)分出白芒畲、箭竹洋、下畲子、塘子腹、风吹(石示)、青麻园等6处新设丰顺县。

民国三年(1914年)隶潮循道,民国二十五年(1936年)属广东省第六行政督察区专员公署。

1949年新中国成立以后,先后属兴梅专区、粤东行政区、汕头专区。

1958年撤丰顺县,划潭江、黄金、留隍、大龙华等4个公社归大埔县。

1960年复设丰顺县,上述四个公社归还丰顺。

明重置大埔县时县城驻茶阳,1961年春,县治由茶阳迁至湖寮镇五虎山麓。

1965年隶属梅县专区,1983年属梅县地区。

大埔县风光

1988年,梅县地区改为梅州市,大埔隶属梅州市。

2000年,大埔县辖20个镇:湖寮镇、茶阳镇、高陂镇、青溪镇、长治镇、三河镇、英雅镇、大麻镇、银江镇、洲瑞镇、古野镇、平原镇、光德镇、桃源镇、枫朗镇、百侯镇、双溪镇、大东镇、西河镇、岩上镇。

2002年,大埔县辖20个镇

2017年,大埔县城建成区绿化覆盖率达43.88%,人均公园绿地面积21.32平方米。完成8个建制镇的总体规划和156条行政村的村庄规划编制。大麻、高陂、茶阳中心镇“六个一”项目建设完成投资3.1亿元。完成57个省定贫困村社会主义新农村示范村建设规划设计,21个新农村示范村建设初具规模。完成碳汇造林1.49万亩,新增3个镇级森林公园,森林覆盖率达79.88%。成功创建广东阴那山国家森林公园,韩江成功入选全国2017年度“最美家乡河”。名称来源

因明置大埔县时,设治于大埔村。乡人为纪念大布先生的仁举美德,联合呈请上级,命名为“大布县”。后因朝中有争议,为讨好两方,改名为谐音的大埔县。

大埔县名的来历,在旧志记载中又有两种说法:第一种是以大埔村得名。清乾隆四年(1739年)张廷玉撰的《明史·地理》记载:“大埔,嘉靖五年以饶平县大埔村置析滦洲、清远二都益之。”民国二十年(1931年),吕世斌撰、柯昌泗检署的全国《今县释名》载:“明嘉靖五年,以饶平之大埔村置县因以得名。”第二种说法是乾隆九年(1744年)《大埔县志》载杨缵烈《邑名音义考》云:“邑曷为以大埔名”盖俗称有水宜稻者曰田;呼平旷高原仅宜瓜果疏麻者曰埔……埔者俗音俗字,字书尚为补收者也……。茶山之麓,弥望平原,无虑数十百顷地,总呼曰埔。埔固坱莽矣哉。大埔之名,俗所由称也。当时建斯邑者即以斯名名邑云。

侨乡文化

大埔是我国著名的侨乡,素有“华侨之乡”的美誉。据《大埔县华侨志》记载,“大埔旅外华侨、华人有51万多之众,遍布世界五大洲20多个国家和地区,境外人口与国内全县人口几乎相等”。据资料截止到2012年,大埔县在外华侨共有512921人,其中分布于马来西亚、印度尼西亚、泰国、新加坡等地的华侨人数较多。客居在外的大埔华侨在各行各业辛勤劳作,为当地民族独立、经济繁荣、社会进步做出了积极地贡献。他们之中,有李光耀、李显龙、张弼士、田家炳等政商界人物,也有萧畹香、廖乐年等一大批情系祖国、热心桑梓的侨贤先贤。这些先贤的优秀事迹激励着大埔人民在自己的工作和学习中努力拼搏、奋发向上并在取得成绩之后回报家乡。

陶瓷文化

大埔是中国青花瓷之乡,为我国四大青花瓷生产基地之一,其陶瓷生产至今已有800多年的历史,是梅州最有特色、最久负盛名的传统产业,“北有瓷都景德镇,南有高陂白玉城”。 高陂是大埔最早的陶瓷产地,宋代以前已有陶瓷生产,是广东省陶瓷主产区之一,素有“陶瓷之乡”、“白玉城”美称,更有粤东“瓷都”之誉。

大埔青花瓷生产历史悠久,源远流长。据广东省考古工作队专家对大埔境内挖掘的古墓和古窑址、古陶器进行鉴定,认为早在新石器时代晚期(商、周),大埔先民已开始烧制陶器,制作日常生活用品,是中国古代陶器的重要产地之一。据考证,大埔陶器生产始于商周,瓷器生产始于宋、兴于元、盛于明清,距今已有800多年的历史,在我国的陶瓷文化和工艺发展史上,占有极其重要的地位。

大埔青花瓷,又称釉下青花瓷,常简称青花,是大埔陶瓷的传承品种之一,属釉下彩瓷。2010年12月,大埔被中国陶瓷工业协会授予“中国青花瓷之乡”称号。2015年12月,大埔青花瓷成功获得国家原工商总局颁发的“国家地理标志证明商标”。 2016年12月,大埔青花瓷被国家质量监督检验检疫总局批准为“国家地理标志保护产品”。大埔青花瓷始于宋末元初,明、清两朝青花瓷成为大埔的主流产品。历经几百年发展,先后创制出釉下青花五彩、孔雀绿釉青花、豆青釉青花、青花红彩、黄地青花、虎皮釉青花等品种。大埔青花瓷主要纹饰有:梅、兰、菊、竹、荷、莲、蕉叶、麒麟、龙凤、天宫人物、童子、灵芝、仙鹤、花卉、双狮滚球、花鸟、人物、动物、山水、游鱼、吉祥寓意文字或题诗等。主要产品有:碗、盘、碟、杯,瓶 、缸、罐、坛,釉下青花茶具、釉下青花餐具等。

红色文化

大埔县是全国重要的革命老区,是广东首个被确认的原中央苏区县。 据史料记载,大埔县人民在土地革命战争时期为中国革命作出了重要贡献。周恩来、刘少奇、刘伯承、邓小平、董必武、博古、叶剑英、邓颖超等大批革命先辈先后通过大埔的红色交通线进入红都瑞金,一大批战略物资也由大埔运进中央苏区。在中央苏维埃政府的领导下,大埔县人民开展了轰轰烈烈的打土豪、分田地运动,积极筹集钱粮支援苏区红军,并发动广大青年参加红军。据不完全统计,仅在土地革命战争时期,就有四万多大埔儿女为苏区的创建献出了宝贵的生命,其中知名的革命烈士有四百三十八人,不少革命老区村庄成为无人区;中央红军长征时,有数以百计的大埔儿女参加长征,其中知名的有二十六人,居广东省各县之首。大埔人民在为革命胜利作出巨大贡献的同时,也付出了巨大的牺牲。 大埔境内尚有“八一”起义军三河坝战役旧址群,中央红色交通线大埔中转站旧址群,中共南方工作委员会旧址,闽粤赣边纵党委旧址群等80余处革命旧址遗址。 以红色革命战争为题材的影视作品《建军大业》、《热血军旗》、《血战三河坝》、《战地黄花》等让三河坝战役广为人知,位于大埔县三河镇的三河坝战役纪念园也成为远近闻名的红色旅游景点。

中央红色交通线与中央苏区的形成、发展、壮大有着密切的联系,并被史学界称为“苏维埃的血脉”和“党中央通往中央苏区的生命线”。1933年,临时党中央机关由上海迁入中央苏区,大埔中站这一关键节点、中央红色交通线上的“咽喉”又一次发挥了重要作用。而大埔党组织、人民群众与交通线鱼水情深,生死相依的故事一直为后人所传颂。另据粗略统计,当年由汕头等地经大埔青溪转运的通讯器材、军用、民用物资等有300多吨。 这条交通线完成了护送周恩来、刘少奇、邓小平、叶剑英等200多名领导干部到苏区工作等重要任务,为中央苏区和工农红军的发展壮大发挥了特殊作用,在中国革命史上写下了光辉的一页,被史学界称为“摧不垮打不掉的地下航线”。 电视剧《绝密使命》以“忠诚”为核心主题,讴歌了潘雨青、邹叔宝等中央红色交通线上的无名英雄,为安全护送我党军政要员和重要物资进入中央苏区腹地,与敌人展开机智斗争的光辉事迹。

东江革命根据地是1927年“四•一五”以后由中国共产党著名的农民运动领袖彭湃和中共东江特委,根据中共中央和广东省委的部署,率领东江人民向反动派进行英勇斗争而创建的。

梅埔丰革命根据地地处梅县、大埔、丰顺三县交界的九龙嶂、铜鼓嶂、阿婆嶂、阴那山、北山嶂等山嶂的周围,包括大埔县的银江、大麻、三河、英雅、洲瑞、青溪与桃源部分地区。

饶和埔诏革命根据地地处广东省的饶平、大埔与福建省的诏安、平和四县交界的边区,根据地崛起在闽粤边区,成为东江通往中央苏区的主要通道,也为中央苏区的巩固、发展作出了重大的贡献。

寿乡文化

2019年,广东大埔县正式被授予“世界长寿乡”称号,成为国际自然医学会认定的世界第八个“世界长寿之乡”。在大埔城镇和乡村,有众多耄耋高龄的长寿老人,四代乃至五代同堂的幸福家庭屡见不鲜。据统计,至2019年,大埔县百岁以上老人130人,每10万人就有22.85位百岁老人;80-89周岁老人13071人,占总人口的22.98‰;90-99周岁老人3897人,占总人口的6.85‰。据2010年第六次全国人口普查统计,大埔县人均预期寿命达78.86岁,而2018年更是高达79.55岁。

文物古迹

大埔全县的古民居建筑、古文化遗址、名胜古迹、革命旧址有283处。 大埔县已有父子进士牌坊、花萼楼、泰安楼、光禄第、肇庆堂、三河中山纪念堂等6处全国重点文物保护单位,以及八一起义军三河坝战役烈士纪念碑、节烈坊、森堂公祠、通议第、通议大夫第、邹鲁故居、延庆堂、一斗堂、辅德堂、莲瑞流馨民居、侯南村中议大夫第、拱辰楼、中共中央至中央苏区秘密交通线棣萼楼中转站旧址、中共中央至中央苏区秘密交通线缵诒堂中转站旧址、中共南方局工作委员会机关旧址、闽粤赣边区党委和边纵活动旧址、华萼楼、罗明故居、江东小筑、中央红色交通线大埔段、大埔县工农革命政府公安局旧址等22处广东省文物保护单位。(详见:梅州市文物保护单位、大埔县文物保护单位、梅州市历史建筑名录、梅州市宗教活动场所名录等词条)。

泰安楼

泰安楼,建立于清乾隆二十八年(1764年),其座东北向西南,砖石木结构。楼呈正方形,占地面积2577平方米,建筑面积5136平方米。楼高三层,共有房200间,因楼的外墙为石墙,故俗称石楼。楼内中轴线主体建筑为平房,其四周有天井。三层楼房把平房环抱在中间,形成楼中有屋的格局,楼两侧各有一座书斋,为读书求学的场所。2019年10月,泰安楼被国务院列入第八批全国重点文物保护单位名单。

泰安楼

泰安楼

花萼楼

花萼楼,位于大埔县大东镇联丰村,建于明万历三十六年(1608年),建筑面积2286平方米,属土木结构的圆形建筑;共有三环,内环为一层30个房间,二环为二层60间,外环为三层120间。2019年,花萼楼被国务院列入第八批全国重点文物保护单位。

花萼楼

花萼楼

父子进士牌坊

父子进士牌坊,又称“丝纶世美”牌坊,位于大埔县茶阳镇大埔中学校门口,建于明万历三十八年(1610年),是明朝政府为表彰当地饶相(江西按察副使)、饶舆龄(中书舍人)父子同中进士而建的纪念性建筑。牌坊使用花岗岩建造,高12.5米,宽4.65米,四根正柱和八根附柱并列四排,呈“四柱三间”。2013年5月3日,父子进士牌坊被国务院列为第七批全国重点文物保护单位。

父子进士牌坊

父子进士牌坊

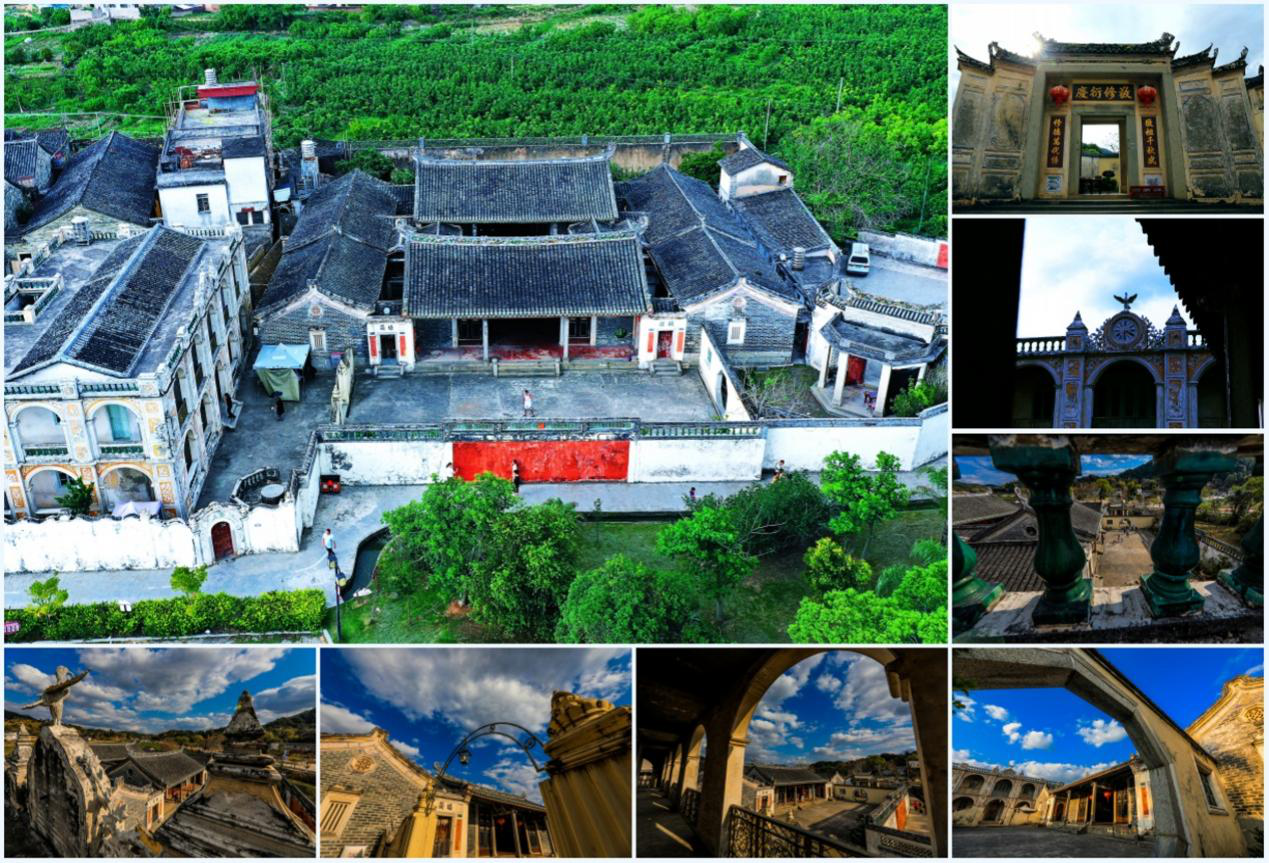

肇庆堂

肇庆堂,位于大埔县百侯镇侯南村,又名敬修衍庆,是一组中西合壁式客家民居建筑群。由侯南村富商杨敬修的儿子杨荫垣、杨俊三兴建于民国六年(1917年),历时五年建成。主体为一栋堂横屋组合式围屋,围屋西北角为一栋两层洋楼。肇庆堂为三进院落四合院布局,硬山顶,穿斗与抬梁相结合,砖石木混合结构,占地面积3200平方米,建筑面积1951平方米。2019年,肇庆堂被国务院列为第八批全国重点文物保护单位。

肇庆堂

肇庆堂

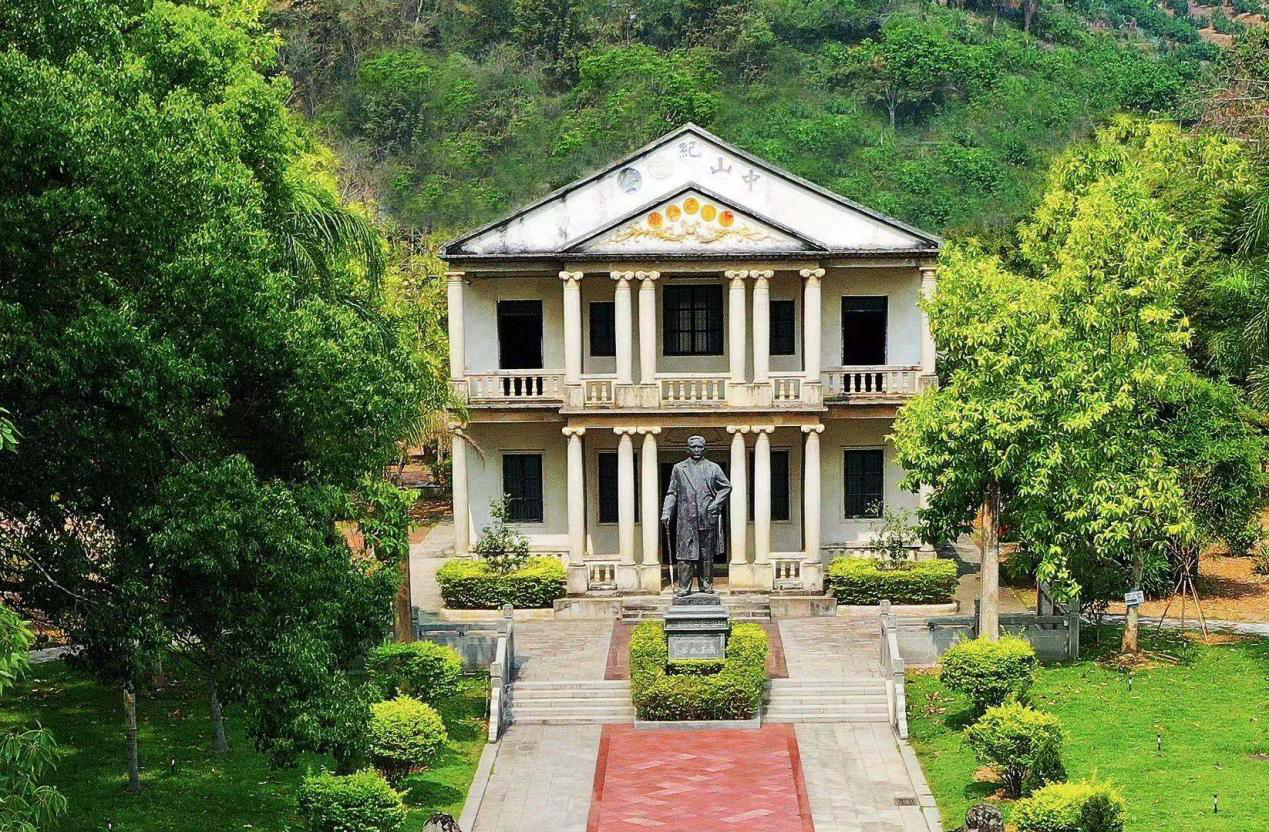

三河中山纪念堂

三河中山纪念堂,位于大埔县三河镇汇城村的凤翔山脚,始建于民国十七年(1928年),为钢筋水泥结构的二层小洋楼,楼高10米,楼顶有胡汉民题写的额书“中山纪念堂”;纪念堂面前是两根石华表及孙中山先生全身铜像;一楼中堂有蒋中正书题“景仰国父”、林森书题“作君作师”等匾额。2019年,三河中山纪念堂被国务院列为第八批全国重点文物保护单位。

三河中山纪念堂

三河中山纪念堂

光禄第

光禄第,位于大埔县西河镇车龙村,建于清光绪三十四年(公元1908年),为三进院落府第式四横一围楼的客家围龙屋,整座建筑坐东向西、土木结构、粗犷严谨、堂皇大观,建筑面积4180平方米,是典型的三堂四横一围的客家围龙屋,也是一座美轮美奂的典型中国园林式宅院。2019年10月7日,大埔光禄第被国务院公布为第八批全国重点文物保护单位。

光禄第

光禄第

2023年6月,广东省政府公布第四批广东省历史文化街区名单,大埔2处历史文化街区入选,分别是:大埔县百侯镇侯南历史文化街区、大埔县茶阳镇茶阳老街历史文化街区。

非物质文化遗产

截止2023年,大埔县国家级非遗有广东汉剧、广东汉乐等;省级非遗有青溪仔狮灯、花环龙、鲤鱼灯、青溪黑蛟龙灯舞、光德陶瓷烧制技艺、西河漳溪墟扫街灯等;市级非遗有五鬼弄金狮、西河老鼠粄制作技艺、民间舞蹈道具编织工艺、大埔元宵灯节、广福宫祚福、西河大靖迎马、百侯龙珠灯等。(详见:梅州市非物质文化遗产名录)

广东汉乐

广东汉乐分布在广东梅州、汕头、韶关、惠阳等地区,又以梅州市大埔县为代表,旧称客家音乐、外江弦、儒家乐、汉调音乐等,是古代汉民由中原南迁时带入的,有“中州古乐”之称,在大埔流传有五百年以上的历史。广东汉乐保留了原有中原音乐的特点,并与大埔当地的民间音乐(如打八音、中军班音乐)等相融合,同时又吸纳了潮乐(如大锣鼓)的一些成分。

广东汉剧

广东汉剧是国家级非物质文化遗产,旧称“乱弹”“外江戏”“兴梅汉戏”,是广东省汉族客家戏剧剧种,广东三大剧种(粤、潮、汉)之一,曾被周恩来誉称为“南国牡丹”。广东汉剧源于中原,二百年前流传岭南,生根大埔县。广东汉剧以西皮、二簧为主要声腔,以中州音调为舞台语言。

风俗民情

大埔县有浓郁的地方特色,每逢民俗活动,客家人就如同过一个盛大的节日,舞龙、舞狮、打幡、放铳、迎花灯、打锣鼓、赛龙舟等各种民俗盛行,邀请远亲近邻一同度过。大埔的舞龙、舞狮、赛龙舟与永定的“走古事”、连城的“百壶宴”最具特色。

正月十五为“元宵节”,俗称“祭春”。这一天,各村各寨以宗族为单位,集中到祠堂祭祖。祭祀时,村里除敲锣打鼓、燃放鞭炮、放土铳外,还要舞大龙、舞狮子、迎灯景、举旗扬幡、放烟花等,热闹非常。村里前一年谁家生了男丁,祭祖这一天,也要备办三牲、糖果等。祭祀完后,还要邀请族人在祠堂或在家里吃“新丁酒”,表示对“添新丁”的祝贺。

农历五月初五为“端午节”,俗称“过节”。这一天除了备办牲肉外,家家户户都要包粽子祭祀祖先,沿河一带的三河、大麻、高陂、湖寮等地还要举行赛龙舟。

大埔县民俗村落

大埔的中国传统村落主要分布在百侯、高陂、茶阳、西河等乡镇,以韩江、汀江、梅潭河等水系为纽带,以“红色文化、客家文化、(非遗)陶瓷文化”为主要特征。

方言

大埔县语言属客家方言。全县大致可分5个方言区:其一是百侯、湖寮;其二是岩上、西河、茶阳、青溪、长治;其三是三河、大麻、英雅、银江;其四是高陂、古野、洲瑞;其五是桃源、光德、平原、枫朗、双溪、大东。除光德镇九社、古野乡蒲田分别在内部兼讲漳州话、潮州话外,全县通行客家话。但由于受邻县方言的影响,县内各地之间的方言声调又不尽相同,各有特点。如“包车”一词,湖寮人念“bāochā”。高陂人念“bàochā”,枫朗人念“báochà”,又如“看望(或拜访)你”,湖寮人说作“捞吾(lāo)”,百侯人说作“捞衡(lāohén)”,茶阳、西河、大麻等处人说作“喇吾(lá)”。代表该县方言的是湖寮方言。大埔方言与普通话差别较大,在2500个常用汉字中,真正与普通话读音完全相同的不到20%,如:同、持、斯、资、烧、志等。

大埔县主要景点:国家4A级景区有泰安楼客家文化旅游产业园、张弼士故居旅游区、百侯名镇旅游区等;国家3A级景区有三河坝战役纪念园、坪山千亩梯田、富大陶瓷工业旅游区、江畔人家休闲度假区、李光耀祖居旅游景区、西河北塘乡村旅游区、西岩山茶乡度假村、瑞山生态旅游度假村等;此外其他景点有大埔美食街、大埔小吃创业孵化基地、大埔县陶瓷博物馆、张弼士博物馆、张裕红酒文化小镇、韩江水利风景区、韩江国际青年拓展中心、韩江国际水上运动中心、梅山风景区、茶阳古镇旅游区、三河古镇、三河明代古城、茶阳古城、万川古城、丰溪林场康养综合体、韩江绿洲生态旅游区、双髻山大美世界文化旅游产业园、陶瓷文化小镇、西岩山万亩茶文化旅游产业园、大埔康养文旅综合体、大埔县屏翠农林生态旅游区、韩江(大埔)客家文化旅游特色带、观音山旅游区、大埔县聚德山庄休闲农业旅游产业园、大埔县梦里水乡密坑康养度假村、保华祥红色旅游康养生态园、单竹山健康养生基地、大埔红色旅游接待中心、百侯三十六巷、余里古驿道、梅硿古道、桃源镇万德福陶瓷美术馆、光德镇陶瓷非遗传承基地、百侯镇旅游风情街、禾肚里·长寿产业园 、太史第、企南轩、花萼楼、天后宫、汇东学习书院、小留村旅游区、甜竹村生态旅游区、飞天马茶文化产业园、三河中山纪念堂、中山公园、西湖公园、虎山公园、丰溪森林公园、双髻山省级森林公园、大埔蜜柚公园、西岭中国书法公园、大埔县西河镇耕读公园、梅潭画廊长寿森林公园、明山嶂、飞来石、韩江源、万福寺、翁万达墓、闽粤赣边区革命历史纪念馆、八一南昌起义军三河坝战役遗址、中共南方工作委员会旧址、中央红色交通线纪念园、中央红色交通线茶阳联络点、中央红色交通线青溪交通站、闽粤赣边区党委和边纵活动旧址、大埔县工农革命政府公安局旧址、人境庐、田家炳故居、邹鲁故居、罗卓英故居、范汉杰故居、吴奇伟故居、赵公武故居、罗明故居、杜埃故居、杨辉图故居、杨缵绪故居等。

百侯名镇旅游区

百侯名镇旅游区,是国家AAAA级旅游景区,位于大埔县百侯镇侯南村和侯北村,是一个集古镇观光、历史探寻、文化休闲、科教娱乐、民俗体验等功能于一体的客家古镇文化旅游区。

百侯名镇旅游区

百侯名镇旅游区

坪山梯田旅游区

坪山梯田旅游区,位于大埔县大东镇坪山村,是集“观梯田风景、饮神奇泉水、瞻将军故居、游特色民居”于一体的国家AAA级旅游景区。

坪山梯田旅游区

坪山梯田旅游区

李光耀祖居

李光耀祖居,是国家AAA级旅游景区 ,位于大埔县高陂镇塘溪村,建于清光绪十年(公元1884年),是李光耀的曾祖父李沐文公建造,属“下山虎”式客家民居建筑,砖木结构,占地面积230平方米,建筑面积180平方米。

李光耀祖居髻山森林公园

髻山森林公园,位于大埔县城西郊12千米,海拔668米,因山顶双峰耸立,形似古代妇女发髻而得名,为省级森林公园。峰高林立、竹海幽径、蕉林松风、幽泉清澈,天然生成许多石岩石洞。

髻山森林公园

髻山森林公园

西湖公园

西湖公园,位于大埔县城西北部,是一个集历史文化、民俗风情、康体运动、游乐休闲为一体的城市山水公园。公园有中心、文化、湖岸、溪流、古楼、牌坊等6个功能区,38个景观集大埔“四乡”、“四名”特色于一园。

西湖公园

西湖公园

三河坝战役纪念园

三河坝战役纪念园,位于大埔县三河镇汇东村笔枝尾山顶,是当年战役主战场所在地,占地面积18万平方米,总建筑面积3.6万平方米,包括烈士纪念碑、战役纪念馆、瞻仰平台、朱德铜像等一批革命遗迹和纪念设施。

三河坝战役纪念园

三河坝战役纪念园

特产

大埔县的特产主要有:梅州金柚、客都稻米、客都草鱼、梅州客家味酵粄粉、梅州客家盐焗鸡、大埔板栗、大埔青花瓷、大埔乌龙茶、大埔单丛茶、大埔蜜柚、西岩乌龙茶、梅州梅片、梅州柚、客都米、嘉应茶、客家炒绿、客家娘酒、西岩冰冻茶、西岩黄枝香茶、梅干菜(梅菜)、萝卜苗茶、富丁茶、苦丁茶、客家柚皮凉果、柚子月饼、柚子酥、柚皮糖、柚子茶、柚子酒、金柚啤酒、金柚蜜饯、金柚果脯、金柚花茶、蜂蜜柚子茶、冰糖柚子蜜、柚子辣酱、柚子果酱、柚子口红、柚子洗发露、五叶神汤料、奶油花生酥、红薯饼干、客家姜糖、客家打炒米等。

客家粄果美食

大埔县的美食主要有:梅州腌面、客都草鱼、客家鱼生、客家盆菜、客家盐焗鸡、盐焗鸡爪、盐焗烤鸭、盐焗鸭腿、酿豆腐、酿香菇、酿苦瓜、酿茄子、酿婆参、酿蚝豉、酿春卷、酿辣椒、酿青瓜、酿豆角、酿豆干、酿芋头、腐皮卷、客家酿青椒、客家辣椒酿、鱼肉酿豆腐、西红柿酿蛋、客家酿蛋、梅菜扣肉、香芋扣肉、梅菜蒸猪肉、梅菜蒸排骨、梅菜炆猪肉、梅菜炆五花肉、梅州菜干蒸肉、梅干菜蒸鸭、梅干菜烧豆干、梅干菜干煸豆角、发粄燜花肉、蜜汁焗排骨、白斩鸡、泥焗鸡、梅菜鸡、香菇鸡、蒸滑鸡、板栗鸡、客家牛肉丸、客家艾叶丸、客家捶丸、客家娘酒鸡、客家葱油鸡、艾草煲鸡、姜酒鸡、黄酒鸡、羊肉酒、三及第汤、客家三杯鸡、客家鲩丸、客家汆鱼丸、手工鱼丸、姜芽嫩鸭、姜芽炒鸭片、银芽炒鸡丝、卤鸭脚、白卤鸭掌、红焖猪肉、红烧猪手、板栗烧牛肉、爆炒鱿鱼筒、南乳烤肉、鸡雄鹅掌、茹如豆腐、咕噜肉、五香酱鸭、五香干卤鸭、八宝窝鸭、开锅肉丸、红烧狗肉、焖狗肉、狗肉煲、羊肉煲、全猪煲、田螺煲、豆腐煲、杂菌煲、苦笋煲、客家蛋角煲、客家薯丝煲、客家芥菜煲、芥菜芋头煲、萝卜牛腩煲、客家盐水番鸭、清汤双丸、美味上汤鸡、八宝糯米酥鸡、姜糟焖狗爪豆、大极素菜、会响铃、叉烧肉、米粉肉、水晶肉、扣鸭、栗子酿鸡翅、西利柴把鸭、乱箭射绵羊、姜丝炒大肠、姜葱炒河鲈鱼片、姜葱炒鸡球、芋艿炒鸡球、荔枝炒鸡球、豉椒凉瓜炒鸡球、银杏炒鸡球、酸子姜炒鸡球 、豆豉香焗黄鳝、油酥河鱼干、椒丝河鱼干、河鱼干炒韭菜、香菇肉碎酿青椒、客家咸菜炒猪肠、咸菜焖狗肉、萝卜炒牛肉、炒牛百叶、梅菜蒸鱼、杞子炖甲鱼、清蒸鱼、醋溜鱼、酒糟鱼、松子鱼、炒墨鱼、炒鱼片、炒虾仁、炒猪肠、炒猪红、炸芋丸、松子鱼、凤投胎、烧乳猪、黄皮豆干、炸豆腐、猪肠灌、炒三丝、七宝羹、虾仁烧卖、炸鱼卷、红烧鱼、鱿鱼丝、黄鳝炒苦脉、泥鳅钻豆腐、猪胆干、腊猪肝、药根鸡、蜂蜜炖鸡、生炒鸡球、参须炖鸡、五叶神炖猪瘦肉、五指毛桃煲鸡汤、五指毛桃猪骨汤、五指毛桃龙骨汤、五叶神煲排骨汤、虫草花乌鸡汤、金针菇炖鸡汤、金针焖鸭汤、黄花菜炖鸭块、黄花菜炖鸭汤、福菜肉片汤、红菇鸡汤、药根鸡汤、全猪汤、双丸汤、草菇汤、紫菜汤、大埔豆腐干、百侯牛肉干、腌切牛肉干、大埔牛肉干、大埔牛肉丸、银新金针菜、药根鸡煲、清炒虾仁、冬瓜蒸鸭、红炆鲤鱼、客家菜卷、猪肉丸、红烧猪肉、三及第、白菜卷、白切肉、粉陈鸭、墨鱼煲腐竹、牛肠肺、手工面、金针菜、番鸭丸、萝卜丸、甜汤丸、青菜丸子、米粉丸子、炒鸡酒、炒田螺、河鲜、河鱼干、腌蒜头、酸芋荷、咸冬瓜、福菜、酱瓜、鱼生粥、八珍饭、八宝糯米饭、豆腐花、清补凉、绿豆汤、番薯汤、茶叶蛋、烧麦、蒸饺、云吞、菊花糕、莲藕饼、油馃子、炸馓子、香酥卷、煎丸子、鸭松羹、鸭双羹、南瓜烙、菜汁包、鸭嫲溜、碱粽、砸粽、油角、煎堆、煎圆、薄饼、艾糍、糍粑、仙人粄、酿粄、笋粄、薯粄、黄粄、粟粄、甜粄、发粄、艾粄、豆粄、溜锅板、鸡颈粄、萝卜粄、芋头粄、苎叶粄、味酵粄、簸箕粄、忆子粄、珍珠粄、菜丝粄、豆子粄、勺菜粄、芋丝粄、苎叶粄、酢叶粄、薯粉粄、糊塘粄、印子粄、丁子粄、鸡血粄、老鼠粄、人丁粄、叶子粄、绿豆粄、两熟粄、抹茶红豆粄、煎荞粄、假喜粄、船仔粄、层子粄、蕨粉粄、煎产子、米粉、玉粉、西河老鼠粄、百侯薄饼、大埔凉粉糕、大埔客家薄饼、大埔豆子羹、粟米烙饼、杂锦拼盘等。大埔小吃约有200多种,其中大埔算盘子、鸭双羹、珍珠粄、煎豆干、粟米烙饼、发粄燜花肉、忆子粄、粟粄、笋粄、薄饼等10种风味小吃被评为“中华名小吃”。“五香猪手”、“菠萝炒猪肠”被评为“客家十大名菜”;艾粄、菜汁包、煎荞板、鸭嫲溜、肉丸、白米豆羹被评为“广东客家名小吃”;梅菜扣肉、药根鸡、苦笋煲、全猪煲、羊肉酒、炒猪肠血、牛肠肺、金针炆鸭、木耳炒豆干、姜线蒸溪鱼干被评为“大埔十大名菜”;传统美点名宴、龙凤呈祥宴、弥月宴、寿宴、全驼宴被评为“大埔名宴”;娘酒鸡被评为“粤菜名菜”;五香猪手被评为梅州市“十佳”创新菜;金帆玉带(炒猪肠)被评为梅州市“十佳”传统菜。大埔经中国烹饪协会组成国家级专家认定,正式被冠名为“中国小吃名县”。

客家饮食“父子进士”(饶相、饶舆龄)、“一腹三翰林”(杨缵绪、杨黼时、杨演时)、“兄弟三将军”(范汉杰、范剑江、范作人)、一县同期“四位省主席”(罗卓英、吴奇伟、范汉杰、赵公武)、“父子两总理”(李光耀、李显龙)被传为佳话,更有中国民族工业之父张弼士,中国首任驻日公使、福建船政大臣何如璋,汕樟轻便铁路兴建者杨俊如、中国共产党早期革命活动家罗明、张善铭、温仰春、肖月华、邓举、杨兰史、罗扬才、罗欣然、李明光、张恨秋、郭瘦真、赖玉润、罗启贤等,中山大学首任校长邹鲁、香港嘉禾电影创办人邹文怀、首届感动香港十大人物田家炳、新加坡“船王”罗新权,现代著名作家杜埃、碧野,院士郑度、饶芳权、杨文采、邱冠周、蒲慕明、涂善东、丘昌涛、柳步青、江富生等杰出人物,素有“文化之乡”美称。 此外,还有北宋清官张夔、明朝工部尚书盛端明、江西按察副使饶相、四川按察副使吴与言、福建按察副使黃扆、广西按察副使盛若林、云南道监察御史饶必菉、武定府知府杨泷;明末抗清名将王兴、 江龙、罗宏等,清代顺治朝“弘觉国师”、“广东七奇”之一林木陈,陕西按察使杨缵绪,大理寺丞饶鸣阳,太仆寺卿、台北知府林达泉,松江府知府丘建猷、吉林府知府何寿朋、南宁府知府饶鸣镐、云南府知府杨廷椿、湖州府知府张觐光、邵武府知府邱晋昕、泗城府知府李瑜、正安州知州饶崇魁,清朝武将邹銮章等,岭东著名女诗人范荑香,黄花岗七十二烈士之一陈文褒,文献学家温廷敬;国民政府财政部次长邹琳,民国广东财政厅长、中央银行行长邹敏初,民国将领有军统香港站站长郭寿华、台湾宪兵司令刘炜以及温克刚、罗为雄、郭思演、张文鸿、温建刚、陈兰钧、朱尚威、温佐慈、邓潜进、蓝啸声、范其务、刘旭辉、蓝锡芳、丘誉、郭学云、黄世途、黄为材、黄觉、杨德昭、曹铁城、杨建平、陈克宁、陈启育、陈贤、范德烈、范剑江、范作人、房伯群、郭燮和、何寿田、何天杰、何侠、何祖绍、黄寄农、黄觉、黄瑞文、黄天蟾、黄尧杰、黄友训、黄柱生、黄逸群、赖玉润、蓝萼洲、蓝锦生、蓝寿麟、蓝文博、蓝迅云、蓝逊、李东星、李加勉、廖武郎、林自余、刘国翔、刘蕉元、刘真源、刘任坚、刘起时、罗柏麓、罗博平、罗楚材、罗启贤、罗尚忠、罗涛、罗玉良、罗助铎、丘文、丘肇周、丘达、饶怡生、吴沧桑、吴稼秋、吴克英、肖冠英、肖觉民、肖懋之、余乃文、曾广鑫、张达中、张平、张志濂、赵振戈、钟健飞、蒲良梢、邓佳民、刘穗云、陈扬建、罗致达、蓝世彬、徐法兰、廖钧等;中共隐蔽战线领导赖可可、杨应彬、饶卫华、蔡雨青、孙世阶、黄戈平等;新中国开国少将杨永松、杨辉图等,开国大校何渠若、周伯明、江田、萧月华、杨杰等,新时期解放军将领杨英耀、黄声云、邱喜、钟嘉华、黄思潮、黄佳伦、池俊胜、何克庄、罗礼潜、周坤元、赵伟、赖浪平、廖习仗、廖卓民、廖胜辉等,原最高人民检察院副检察长蓝公武,原中央档案馆馆长肖光,原中央宣传部对外宣传局局长萧希明,原外交部党委委员罗士高,原驻希腊大使何扬,原国家水利部副部长刘兆伦,原国家审计署副审计长罗进新,原国务院侨务办公室副主任连贯,原全国侨联副主席罗理实,原全国政协常委杨士达、陈明绍,原国家机械工业委员会党组成员张力克,原国家版权局党委书记肖鲁青,原国家仪表工业局副局长卓扬,原国务院港澳办司长张良栋,原国务院侨办行政司司长陈长淦,原国务院侨办文教宣传司司长廖胜带、原浙江省委书记赖可可,原河北省副省长杨远,原福建省纪委书记吴星峰,原广东省人大常委会副主任肖隽英,原广东省政协副主席杨应彬、饶彰风,原安徽省人大常委会副主任杨明,原甘肃省人大常委会副主任蓝天民,原福建省政协副主席周畅,原江西省政协副主席吕良,广西壮族自治区政协原副主席邓浦东,原广州市委副书记、市政协主席邬梦兆,原湖南省副省长陈文浩,黑龙江省政协主席蓝绍敏;汉剧艺术家黄粦传、黄桂珠等,影视演员白云、东方明珠、黄伟等,音乐歌唱家饶余鉴、张德兰、饶威等,经济学家罗季荣、肖鸿麟、蔡概还、蔡俊宁、罗伟雄、蓝海林,教育家何其莘、何克抗、罗维东、张望、童从奇、郭金簪、李静阳、何爵三、罗潜、罗雄辉、黄丽雅、饶璜湘、黄晓波、杨金标、杨作新、杨维、肖捷明、蓝冠群、饶曙光、何明、陈虎、郭鲁、汪广捷、饶美蛟、彭九生、廖一帆、房雨林、杨培新、罗传厚、刘禹轮、杨物华、黄晞、白彦、廖开达、卓杰华、罗俊等,企业家管保强、管保明、郭桂和、朱章元、饶文杰、张水宜、蒙乐提、尤凯成、余永辉、黎守谦、刘伟、刘肇怀、涂善忠、林洺锋、廖晓霞、魏美娥、邓振龙、邓杏飞、刘晓、吴启超、张定武、张德兆、刘泽龙、罗垂纪、蓝庆文、陈衡礼、陈建京、陈公颜、田镇荣、田锦堂、何尔吉、罗明昌等,医学专家罗尧生等,歌唱家、声乐教育家饶余鉴,传媒界名人范以锦、丘海明、房超群、黄永湖等。中国现代地磁科学的开创者和奠基人之一陈志强,中国发明协会会士张衍国,北京奥运会冠军何雯娜,伦敦奥运会冠军张雁全等著名人物。海外华侨有圭亚那国父钟亚瑟、新加坡法律改革主导者杨邦孝,印尼首位华人市长黄少凡,马来西亚交通部长廖中莱及徐统雄、何晶、李显扬、李玮玲、杨潞龄、杨旭龄、杨颖仪、蓝琼缨、蓝铧缨、姚永芳、姚美良、戴春荣、萧畹香、萧光麟、赵志明、蓝舒洁、蒲艾真、张巨烺、张世禄、张世昭、杨莉明、蓝彬明、李奕贤、曹智雄、谢宽泰、何襄赞、蓝瑞明、邹谠、蓝鸿震、何谦诚、刘国良、刘智评、杨星耀、杨鸿耀、戴培元、杨伊凡、廖周行、蓝秋山、蓝来许、萧贤舞等杰出侨胞;

大埔民间艺术丰富,是“中国民间艺术之乡——花环龙之乡”“中国民间文化艺术之乡——广东汉乐之乡”。大埔是革命老区,是广东省首个中央苏区县。大埔县是“全国文明县城”、“全国文化先进县”,百侯镇、茶阳镇、三河镇是“中国历史文化名镇”,百侯镇侯北村是“全国文明村”,湖寮镇被评为广东省示范镇,西河客家民俗文化村被评为广东最美美丽乡村,三河镇汇城村被评为广东特色旅游村。

2005年经广东烹饪协会组成国家级专家评审认定,大埔县正式被冠名“广东客家美食名县” 。

2009年,大埔县被中央党史研究室确认为中央苏区县,荣获“全国平安建设先进县”称号。

2009年,大埔县被评为“中国小吃名县”,荣膺十佳“中国最美的小城”称号,并入选全国“最具文化品位的十个小城”之一。

2010年,大埔县被评为“广东省林业生态县”、“广东省文明县城”、“广东省文化先进县”、“广东省卫生城镇”。

2013年3月13日,中国老年学学会授予大埔县“中国长寿之乡”称号。

2017年,大埔县荣获“2017中国最美丽县”、“2017中国深呼吸小城100佳”称号。

2017年,大埔县被评为广东省“旅游创新发展十强县(市)”称号。

2017年,大埔县再次被评为“全国重点产茶县”,被授予“中国最美茶乡”称号。

2018年9月25日,大埔县获得商务部“2018年电子商务进农村综合示范县”荣誉称号。

2019年,大埔县获评“中华诗词之乡”。

2019年3月6日,中央宣传部、财政部、文化和旅游部、国家文物局公布《革命文物保护利用片区分县名单(第一批)》名单,大埔县在其中。

2020年5月,大埔县入选2020中国百佳富氧县市。

2020年6月,大埔县被评为第二批广东省全域旅游示范区。

2020年7月29日,大埔县入选2017-2019周期国家卫生乡镇(县城)命名名单。

2021年12月,大埔县入选拟授牌命名2017—2020年度平安中国建设示范县名单公示。

2023年1月,大埔县被命名为全国未成年人保护示范县(市、区、旗)。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。